写意性:视域的融合与表现

张明远

《胜景》 王辉 150x300cm 布面油画 2020年

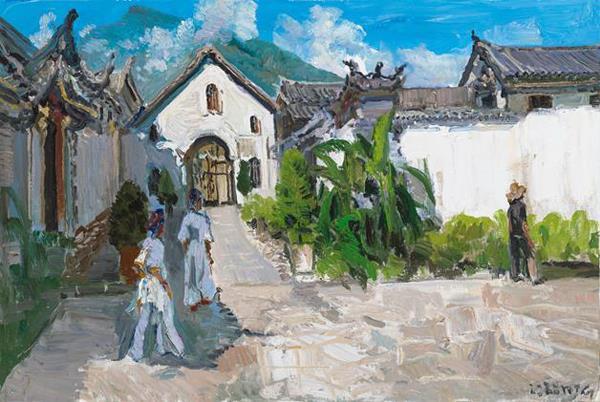

《古镇里的教堂》 王建国 80x120cm 布面油画 2020年

油画传入中国已历百年,在消化与吸收、借鉴与厘清的语言建构中,逐步成为当代画家表述中国文化主题和表达思想观念的视觉载体。特别是新时代以来,中国模式和中国经验,为世人呈现出一个具有世界意义的社会主义发展中大国的成功案例和视觉图景,也为创作者提供了鲜活生动的丰富素材。同时,在过去一年里,中国社会实现了决战脱贫攻坚、决胜全面小康,取得了抗击疫情的重大阶段性胜利等一系列重大成果,各级美协组织知名画家们深入基层采风写生,不仅可以记录脱贫攻坚成果、反映小康社会新貌、展示创作成果,同时也推动了社会精神文化生活的复苏,赋予了中国油画写意精神新的时代意义。在全球文化交汇和交融的情境中,画家们逐渐摆脱了“画什么”的困扰,转入到了“怎么画”的实际创作层面上来。“怎么画”,俨然成为中国油画需要努力寻找的自我发展路向。在过往的历程中,以林风眠、吴大羽、吴冠中、赵无极等为代表的几代油画家,致力于中国艺术精神与外来艺术形式的融合,将传统中国画的写意理念和写意精神融入到油画创作中,写意性,成为中国当代油画重要的艺术特征。评论家邓平祥在梳理油画在中国的生发文脉时指出“‘写意油画,应是文化血脉精神落实到表达语言和表达方式的一个积极的选择和回应”。对油画写意性的探索,体现了中国油画家的文化自觉和时代意识。

本次展览汇聚了翁诞宪、丁一林、唐承华、石煜、王建国、王辉、张立平等众多国内知名油画家的作品,对中国油画写意精神的不断探索和深入挖掘作出了积极的努力。从展览作品中可以看出,无论是山川河流、村野小巷还是人物风貌,在写意性的笔法淬炼中,呈现出了一些新的积极变化。作为省展策划人,笔者认为,他们作品中所表现出历史的、当下的、未来的、真实的和意向的视域融合,进一步丰富了写意内涵,将当代油画的写意性推进到了一个新的层面。

“视域融合”概念最早是由德国哲学家伽达默尔提出,核心要义是创作者的视域、作品的视域和当下情景的视域的融合现象。“写意”是中国美学的核心概念,也是中国绘画有别于西方绘画的重要特征。“写意”的内涵博大精深,包含了人与自然、自我与世界的交融,也展现了具有东方文化属性的语言特征和中国画本体属性。“视域融合”则不仅是历史与现实的融合,也是创作者与创作对象之间的汇合,它包含着各种异质性因素的融合,认为过去与现在相互作用,当前的认识受制于过去的传统因素,真实的理解乃是各种不同的主体“视域”相互“融合”的结果,包括东西方绘画思想的融合、国画和油画材料、工具、手法、形式等不同方面的融合。“视域融合”把阐释者也即是画家们的主观能动性和创造性提高到了前所未有的高度。

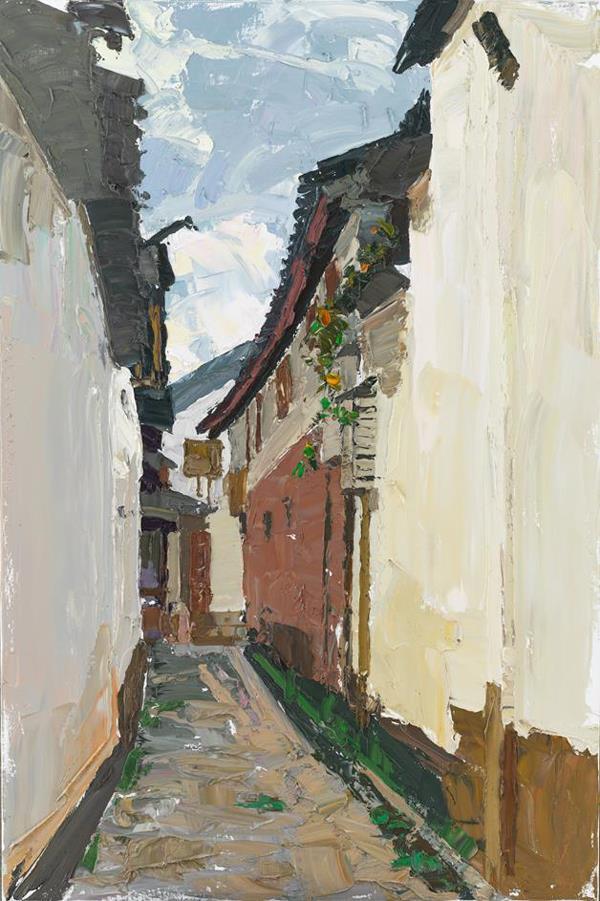

《沙溪深巷》 袁元 120x80cm 布面油画 2020年

丁一林的作品《芭蕉》《苍山乡愁》《江南秋雨》,给人以畅快淋漓、大气浑阔的写意感受,他的双重身份,国家重大题材美术创作艺委会委员和中国写意油画研究院副院长,无疑更进一步增添了其作品的厚重分量和写意属性。他认为“当你用固定不变的观念去捕捉描绘对象实际上是极其困难的,但是假如动态地把握对象,把变化看作是突破固有概念的积极因素,利用变化带来的新鲜生动效果来构造画面,便会生成意想不到的结果。”丁一林非常注重写生在写意精神探求中所发挥的作用,在写生过程中,最大的智慧在很大程度上来自于将自然景色转换为生动的油画。而在转换过程中,画面构造的设想尤为重要,丁一林认为这个构造的设想不是一成不变的,而是根据画面已有的笔迹动态地完成的,是根据动态的光线变化有选择地纳入画面,使之成为构造画面的因素。他的创作感受,实际上就是在不同时空环境和情景状态下的视域融合与表现。

在中国传统文化中,总是体现出一种对“家园”的依恋,生活的和精神的“家园”,有着极强的向心力和凝聚力。家园意识体现中国文化根性和民族的文化精神,也促使艺术家自觉关注当下自我的生活和精神家園,并以自己独特的审美方式关照和反映当代生活和精神的家园,使家园意识在新时代彰显出了新的文化意义和美学价值。石煜的作品《五朵金花之四世同堂》,无疑是家园意识的生动写照,他把乡下农家祖孙四代人物的精神面貌、世事更迭、境况变迁等多重繁复的视觉表达融于同一幅画面之中,诠释了视域融合的新意向。中央美院人文学院院长、评论家李军点评石煜的作品说:“穿行千万里,走向世界的尽头,居然是一段,走进内心的旅程。”作为央美油画系主任,石煜的作品,展开了想象中国艺术之路的诸多路径,能让观众感知到中国绘画现场和创作格局的最新动向。他的作品中那些历史的、当下的、对比的元素,使他看起来更像是一个视觉调解员,将所有不可能并列在一起的对立的形象、色彩、结构等完美组合在一起,令作品充满了艺术的张力,那些或明快或灰暗的笔触和色块充满动感,从历史、现实、内心的不同角落匆匆赶来,汇聚成了一场视域融合的盛宴,在他近年来创作的《昔日古道》《一盆海水》《重奏系列》《金花系列》等作品中,都让人感知到了他对历史的记忆、现实的观照和未来的想象。

王建国是东北人,改革开放时代背景下的成长经历,使他的创作具有融汇中西的广阔艺术视野和出众的造型能力,他的作品《古镇里的教堂》取景独特,将中国传统古镇与西洋教堂两种素材组合在一起,西方油画的形式和表现手法,与中国古镇的写意精神和审美意象,有机融合在一起,形成了一种独特的审美趣味。作品色彩丰富炽烈,运笔变化多端,构图自由饱满,充满了感人心脾的视觉张力,其审美意蕴建立在艺术家大量的视觉研读、实践积累之上,反映出东北画家的豪放而包容的个人性格,更是其人文关怀和文化理想的体现。王建国的画中渗透着忠实于“现实”的真实与“自我”的真实,正是这种现实与自我的融合,进而实现对当代人内心深处诉求的挖掘和深刻体认,使他的作品呈现出如此强烈的视觉冲击力和精神性。他赋予了自然物性、理性和人性三个维度,在最平凡的景物中发现壮美与伟大,使画作成为连接“城里“与”城外”,连接自然与人性的媒介。作为一个敏锐的观察者和创作者,王建国的画笔构筑出了属于当下的文化空间,情感空间和记忆空间,这三度空间,实际上形成了视域融合的整体概念。他的作品,无疑成为我们认识自我生存境遇的独特视觉文本。

《乡愁之严家大院》 白晓刚 布面油画 140x200cm 2020年

《织就乡愁凤阳邑茶马古道 》 马佳伟 布面油画 140x200cm 2020年

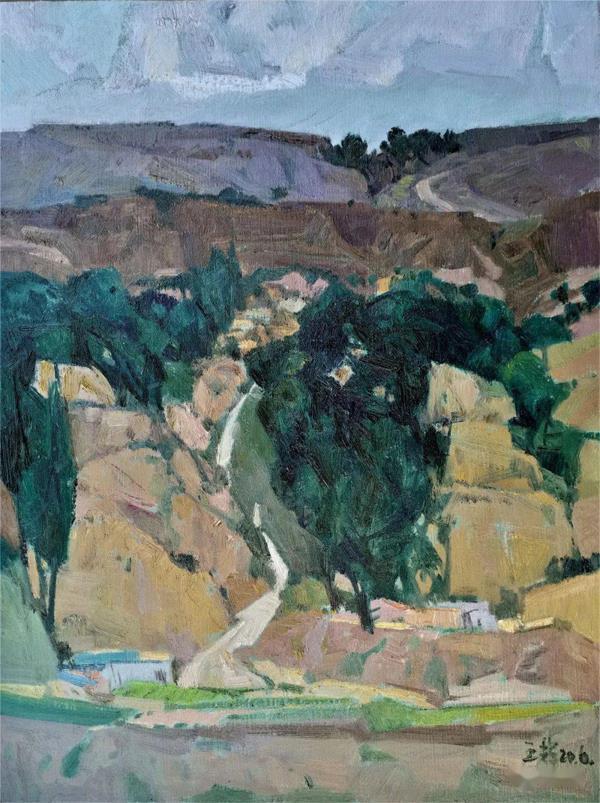

从王辉的作品《乡村》中可以看出,他改变了传统绘画,特别是在面对自然景观进行写生时的被动构图模式,进而向画面的整体架构转变,突破了面对客观对象写生时的固定思维局限,从形色造型的简单生涩,转向具有技术含量的理性把控和艺术处理,思想、技法、认知的创作准备;黑、白、灰关系的归纳概括;点、线、面等抽象元素的提炼,通过分解、认知与重构,是他的作品蕴含了深刻的美学思考,具有独特的艺术风格和审美趣味。和而不同,是王辉所倡导的重要创作理念,在当今多元对话的语境中,和而不同,无疑体现了王辉的创作智慧,使其作品能够在多重融合的演绎中表现出具有鲜明个人印记的写意语言。

从张立平的作品中,可以看出其生活环境和创作风格的巨大变化。张立平在四十岁以前,一直生活在内蒙古草原,这一时期的作品题材以反映北方草原牧民和内陆城市生活为主。此后调入厦门大学,担任美术学院教授和博导,环境和视域均发生了很大的改变。如果说内蒙古草原是凝固的大海,厦门的海无疑是流动的大海。从凝固的大海来到了流动的大海,跨越了时空、融合了视域、激发了灵感,一路在海里的艺术旅程,带给了张立平无穷的想象。在《一号码头》《船与岛》等作品中,记录了他在这段南北大跨越的艺术旅程中的写意感受。

《乡村》 王辉 布面油画 80X60cm 2020年

“艺术就是日常生活中随处可见的小事儿”,这句话,是白晓刚对自己创作的概括和评价,实际上这也是他一贯的创作态度,他曾以“零拾”作为自己展览的标题,也就是他通过在画室空间、生活现实和自然景观中的所遇所见,让人们感受到自己的艺术追求和语言面貌。在《乡愁之严家大院》这幅作品中,白晓刚进一步呈现了他从容淡泊、成熟老练的创作作风。对于线条的运用成为画面中最吸引人的亮点,可以看到他具有良好的艺术禀赋和娴熟的表现技巧,在色彩感觉和造型笔调上,丝毫没有庸俗的气息,而是显露出比较纯粹的精神。

《五朵金花之四世同堂》 石煜 布面油画 200x200cm 2020年

唐承华的作品《大理印象》,有意把自己置于山林原野之中、直面自然物像去挥洒笔墨,画布上那些莽荡苍郁的色块,构成一种直逼心境的美学震撼。作为中国美协综合材料绘画艺委会的秘书长,他在版画、装置、综合材料等方面的拓展与实践,将视域融合的表达推向了更深更远的层面。

出生于80年代初的马佳伟,相对于上一辈油画家,她的作品体现了新时代艺术家的良好天赋和敏锐知觉,从央美附中一路行至央美博士,她的身上丝毫看不到以往人们所理解的傳统学院派的保守气息,在她的作品《织就乡愁凤阳邑茶马古道》中,描绘了一群休憩的老人,编织着生活物件、穿着靓丽的民族服装、怀抱顽皮的幼童、还有鲜亮的鞋子和漂亮的头饰,这些既体现了她细致入微的观察,用心体会那些生活中的一景一物,又用个性化的笔触、色彩和视角,表达了自己的艺术思考。从作品中可以看出,那些明快的、洋溢的笔触和色彩,以及随之营造出的视觉节奏,有效地呼应了安宁祥和的生活气息,她用画笔敏锐地捕捉到了自己的感悟。评论家王春辰撰文指出:“在马佳伟的作品中,当视觉与触觉汇合时,不是简单的两种感觉方式的混合或联觉,而是介于其中的思考能力的提升。”

写意,既是富有中国表情的文化概念,又是不同时代艺术家的个体表达。评论家刘骁纯说“写意在本质上是个性的”,无疑是从绘画主体出发,对创作者的个性养成提出了要求。本次展览中的作品,在艺术家个体写意性表达的基础上,使观众能感受到作品中呈现出的新的时代气息和思想内涵,对于写意精神的传承与发展,亦可算是一次有益的探索与实践。

责任编辑 陈 俊