有组织废气非甲烷总烃监测的“干”“湿”问题研究——以气袋采样-气相色谱法为例

谢家楠

(上海市松江区环境监测站,上海 201600)

0 引言

随着社会经济的发展和生态环境保护意识的日益提高,中国政府不断加强生态环境改善和污染治理工作,大气环境的改善和污染物排放的治理就是其中之一。根据危害方式,可将大气污染物大致分为一次大气污染物、二次大气污染物等,在众多的二次大气污染物中,挥发性有机物(VOCs)因对目前环境影响较大的大气光化学反应、细颗粒物(pM2.5)形成具有较大作用不断受到重视。

1 研究背景

2019年,国家发布了《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019),同年发布《制药工业大气污染物排放标准》(GB 37823—2019)、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)等行业标准中也明确挥发性有机物的监测要求。

具体手工监测中,非甲烷总烃(non-met ha ne hydrocarbons ,NMHC)项目常作为挥发性有机物总体排放情况的重要表征之一[2]。非甲烷总烃是指采用规定的监测方法,氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和[1];或者在《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)、《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》(HJ 604-2017)的标准测定条件下,从总烃中扣除甲烷以后其他气态有机化合物的总和。

本文从样品气袋采集、实验室气相法分析、实验数据分析等环节开展非甲烷总烃污染物项目手工监测研究,讨论在固定污染源有组织排气非甲烷总烃气袋采样-气相色谱法监测、达标分析中“干”“湿”换算特点,明确非甲烷总烃气袋采样-气相色谱法监测结果应正确开展“干”“湿”换算,保证监测数据“真、准、全”及污染物排放是否达标的评价有效性。

2 非甲烷总烃监测的“干”“湿”

“干”、“湿”在气态污染物监测中指有组织排放废气中水分含量问题,不含水分的排气被称为干排气。一般情况下,废气中含有一定量的水分,而非污染成分的水在不同压力和温度下自身状态不同,会对监测污染物项目的浓度数值产生影响。为增加污染物监测数据间的统一性及可比性,相应监测技术规范要求废气排气参数中开展水分含量(含湿量)的测定,相应大气污染物排放标准做出排放限值基于“干”的要求。

2.1 排放标准中的“干”“湿”要求

非甲烷总烃污染物项目排放标准较多,在国家、地方大气污染综合排放标准、相关行业标准都有限值规定,规定中都要求固定污染源有组织排放非甲烷总烃限值应满足的“干”或“湿”条件。国家综合标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中3.1“标准状态指温度为273K,压力为101325Pa时的状态。本标准规定的各项标准值,均以标准状态下的干空气为基准”;国家行业标准《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中3.21“标准状态温度273.15K,压力为101.325kPa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准”[3];上海市地方综合标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中3.14“标准状态温度为273.15K,压力为101325Pa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准”。固定源废气监测的结果表示及计算应根据相关排放标准的要求来确定。因此,在污染物排放浓度是否满足排放限值分析时,固定污染源有组织排放非甲烷总烃监测应以获得标准状态下干气体为基准的浓度值为最终目标,且非甲烷总烃污染物项目排放标准中,没有明确说明干气体为基准的换算方式。

2.2 采样、分析过程的“干”“湿”状态

污染物排放标准对污染物项目的分析方法进行具体规定,固定污染源有组织排放废气中非甲烷总烃手工监测执行《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)标准,上述分析标准中要求执行《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》(HJ732-2014)和玻璃注射器采集开展样品采集,两者主要差异为样品容器不同,实际中因气袋具有便捷、安全等优点多被采用[4]。

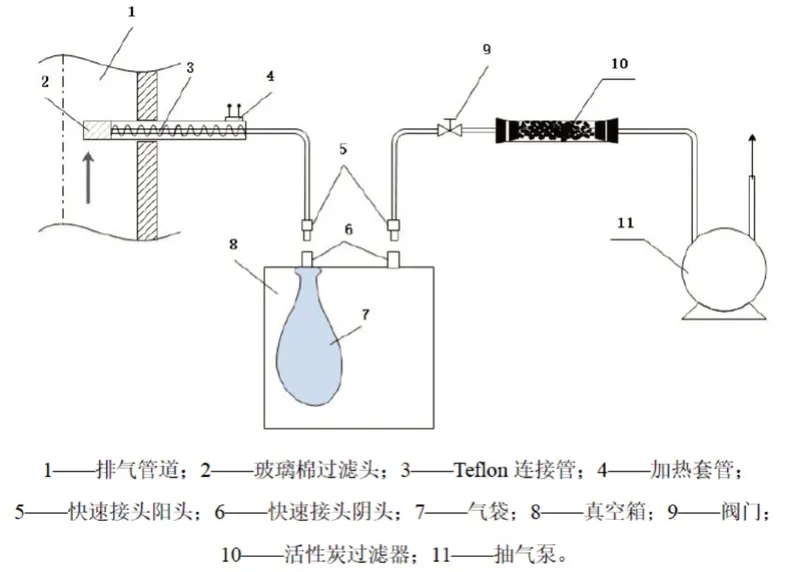

气袋法采样原理是使用真空箱、抽气泵等设备将经固定污染源排气筒排放的废气直接采集并保存到化学惰性优良的氟聚合物薄膜气袋中,采样系统如图1所示,其中废气流经的管路未含有能够吸收水分作用的结构。采样使用加热采样管,在排气筒废气温度高于环境温度时,则开启加热采样管电源,将采样管加热并保持在120℃±5℃进行采样。加热采集避免因废气由较高温度的排气筒进入较低温度的采样管时,废气中水分发生冷凝,保证进入气袋的废气样品成分与排气筒中的一致。废气中的水分与其他组分一起进入气袋,采集在气袋中的废气样品与排气管中废气样品一致,含有水分,且量相同,如图1所示。

图1 固定污染源有组织废气排放非甲烷总烃气袋采样系统

固定污染源有组织排放废气中非甲烷总烃手工监测执行《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017),其原理是气体样品直接注入有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪,分别在总烃柱和甲烷柱上测定总烃和甲烷含量,两者之差即为非甲烷总烃的含量。分析方法进样是通过带定量环的进样阀或气密玻璃注射器或自动气袋进样仪由样品气袋直接向气相色谱仪进1mL废气样品,进样结构未含有能够吸收水分作用的组成。同时,进样品前还需观察保存有废气样品的气袋内壁,如有液滴凝结现象,则应放入能够加热样品至不低于120℃的样品加热装置中至液滴凝结现象消除,然后迅速分析。表明,气袋中定量进入气相色谱进行分析的废气样品包含有水分,水分是进入气相色谱开展分析的定量样品的组分之一,进入气相色谱被分析的样品与气袋中废气样品两者的水分体积浓度相等。分析方法的结果计算是使用浓度梯度的标准气体绘制以浓度(μmoL/moL)为横坐标,以色谱响应峰面积为纵坐标建立校准曲线,将样品产生的相应色谱响应峰面积与校准曲线对应换算获得甲烷和总烃在所有样品组分的所占浓度(μmoL/moL),所有组分依然包括样品中的水分。后续甲烷、总烃的浓度(μmoL/moL)根据物质的摩尔质量,最终获得以碳计的废气样品中非甲烷总烃质量浓度,至此分析方法规定的结果计算结束[5]。上述计算过程,没有排除样品中水分存在的因素,水分含量被包含在最终计算结果。表明,此分析方法的结果计算结束后获得的非甲烷总烃质量浓度是建立在湿气体样品的浓度。

2.3 监测项目的“干”“湿”结论

固定污染源废气监测的结果表示及计算应根据相关排放标准的要求来确定,有组织排放非甲烷总烃监测应以获得标准状态下干气体为基准的浓度值为最终目标。在监测过程中,非甲烷总烃的气袋采集-气相色谱法分析将排气筒中湿废气直接采集至气袋获得废气样品,废气样品中水分参与了气相色谱定量进气的过程,最终获得非甲烷总烃是基于“湿”废气样品的质量浓度,代表的是排气管中“湿”废气中非甲烷总烃的质量浓度。结论:环境保护固定污染源有组织废气排放中非甲烷总烃的气袋采集-气相色谱法分析结果与相关排放标准的最终目标间并不一致,缺少质量浓度的“干”“湿”换算过程,执行的气袋采集-气相色谱法分析与相关排放标准中未有具体换算方法的明确说明。

2.4 实践中非甲烷总烃的“干”“湿”换算

监测中,可根据不同的测量对象选用冷凝法、干湿球法或重量法中的一种方法测定,获得排气中水分含量,即排气中水分含量体积百分比。根据《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)进行体积浓度向标准状态质量浓度计算时,通过除以废气干气体体积百分比获得最终以干气体为基准的标准状态下总烃、甲烷、非甲烷总烃的质量浓度。

3 实际监测中易产生“干”“湿”问题的原因

非甲烷气袋采集-气相色谱法分析结果在数值上基于干气体的质量浓度值大于等于湿状态的质量浓度,未正确的开展“干”“湿”换算,既无法正确适用相关排放标准,在质量浓度数值上也有偏小、假达标的错觉。因此,非甲烷气袋采集-气相色谱法正确的开展“干”“湿”换算十分重要。实际监测过程中存在一些情况容易造成“干”“湿”问题。

3.1 对相关标准的理解不足

监测过程包含样品采集、实验分析和结果分析等环节,涉及采样标准、分析标准、排放标准等较多标准和技术规范。固定污染源有组织手工监测非甲烷总烃的气袋采样原理是使用真空箱、抽气泵等设备直接采集,与常用的化学法采样原理不同,应重视直接采样对样品“干”“湿”状态的影响。实验室分析采用的直接进样气相色谱法,定量是基于体积浓度标准气体绘制工作曲线。应正确理解气相色谱仪显示数据仅是基于实验室环境下进入气相色谱的1mL含水分废气中甲烷和总烃体积浓度值,代表了气袋中含水分废气的监测因子浓度,而非样品中监测因子的以干气为基体的标准状态下质量浓度。排放标准中注明排放限值为标准状态下干气体浓度值,且明确执行为《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ/T 38)的有效版本方法,容易产生该方法的检测结果即是标准中要求的结果。

3.2 分析设备的复杂化

非甲烷气袋采集-气相色谱法分析方法使用的分析设备是气相色谱,实验室常配备气袋进样仪,构成进样、分析、数据处理工作系统。实验人员将气袋连接进样仪后,发出分析指令,由工作系统自动开始分析。仪器设备的自动化,解放了分析人力,却增加分析设备的复杂程度,对实验人员的技术能力提出了更高要求,充分掌握设备的原理、分析过程及存在的质量风险点,才能摆脱过度依赖、相信机器的可能,对结果数据的准确性、有效性作出正确判断。

3.3 采测分离后的项目衔接

环境监测过程中样品的采集和分析进行有效分离是目前保证监测数据公正性的方法之一,采样人员对样品采集和运输的质量负责,实验人员对接受的样品开展的分析数据负责。但样品采集和分析是监测的两个部分,是统一整体,采测分离后样品信息的有效传递是保证监测有效的前提。采样人员应按照样品采集规范和技术标准正确开展采样,完整记录现场信息。实验人员按照分析标准和质量要求开展分析,完整记录分析条件、分析结果。项目人员根据现场记录信息和实验分析结果,依据项目标准、要求整理数据,形成监测结果报告。三者有效沟通、合作是采测分工后数据质量保障的前提。

4 结语

牢记监测使命,严把数据质量关。加强监测人员思想建设,落实质量责任,不断提升对新标准、新技术、新设备的掌握;强化监测项目把控,以项目为单位,整体研究项目相关方法标准、技术规范,统筹样品采集、实验分析、数据汇总各环节。明确监测结果数据用途导向,监测前制定基于环境管理、污染物排放标准为最终目标的监测方案并有效执行。