氮肥调控与地膜覆盖对晋南旱地小麦产量及氮肥利用效率的影响

冯悦晨,于志勇,周怀平,解文艳,杨振兴

(山西农业大学资源环境学院,山西 太原 030031)

冬小麦是晋南地区重要的粮食作物,对保障我国粮食安全有着重要作用,然而土壤贫瘠和水分不足严重制约着该地区冬小麦的生产发展,施用化肥和采用地膜覆盖措施成为该地区粮食增产的重要措施[1-2]。化肥在我国粮食增产方面起到巨大的推动作用,而农作物的产量与施肥量呈二次抛物线关系,当肥料施用量达到作物产量的最高值时,继续增加肥料施用量不仅不会增加作物产量,反而会造成肥料浪费和环境污染,甚至会造成作物产量的下降[3]。研究表明,近年来我国的化肥使用量增加了34%,但粮食产量却下降了1.4%,化肥的利用效率和增产效应明显下降[4]。因此,研究氮肥调控与地膜覆盖对晋南旱地小麦产量及氮肥利用效率的影响对指导当地旱作小麦减肥增产具有重要意义。

氮肥是冬小麦生长发育最重要的营养元素,在农业生产过程中盲目施用氮肥已成为最常见的增产手段[5]。研究发现,我国施入农田的氮肥只有35%可以被作物吸收利用,其余很大一部分以氨挥发、淋溶、表观硝化-反硝化和径流等形式损失[6]。因此,在晋南冬小麦种植区必须合理使用氮肥,提高氮肥利用率。研究表明,在传统施肥基础上减少氮肥施用量20%,不仅不会影响作物的产量,同时还能减少土壤中氮素的残留量,提高氮肥的农学效率和偏生产力[7-8]。地膜覆盖是增加作物产量的重要手段,地膜覆盖可明显改善耕层土壤的温度和水分条件,从而增加微生物的活动,加快土壤有机质的分解,增加土壤养分含量,在覆膜的基础上增加氮肥的施用量,再加上氮肥具有的激发效应,可加快这种作用[8-10]。地膜覆盖使大部分降水集中到沟槽中,增强水分在土壤中的横向运动,从而延缓土壤硝态氮的深层淋溶,同时地膜覆盖可增加作物对氮元素的吸收和利用,提高作物产量,从而减少土壤中氮元素的残留和积累[11-13]。前人对氮肥调控的研究多集中于不同的氮肥施用量或在传统农户施肥基础上定量减施氮肥对冬小麦生长发育及产量的影响上,而未结合研究区域的气侯特点、土壤养分供应状况和作物的养分需求特征,因此,其研究结果对实际生产指导具有一定的局限性。

本研究在前期对晋南冬小麦种植区土壤养分调查的基础上,依据冬小麦生育期的氮肥需求特征,在测土配方施肥与地膜覆盖条件下连续2 年监测冬小麦群体动态、干物质量积累和产量情况以及氮肥利用效率,以期为黄土旱塬冬小麦减肥增效生产提供一定理论依据和示范推广模式。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

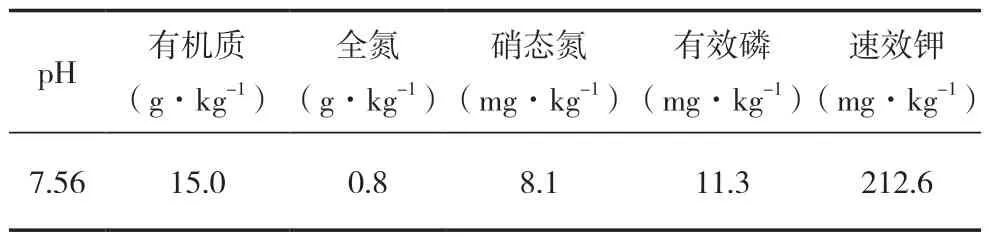

试验地位于山西洪洞县甘亭镇李村(36°10′N,111°37′E,海拔464 m)。试验区属于温带季风气候,年均温12.6℃,年平均日照时数2419 h,≥10 ℃活动积温3327 ℃,无霜期180~210 d,年均降水量约500 mm,约70%集中在6~9 月。供试土壤为石灰性褐土,土壤质地为中壤土,2017 年播前耕层土壤理化性状如表1所示。

表1 2017 年播前耕层土壤理化性状

1.2 试验设计与管理

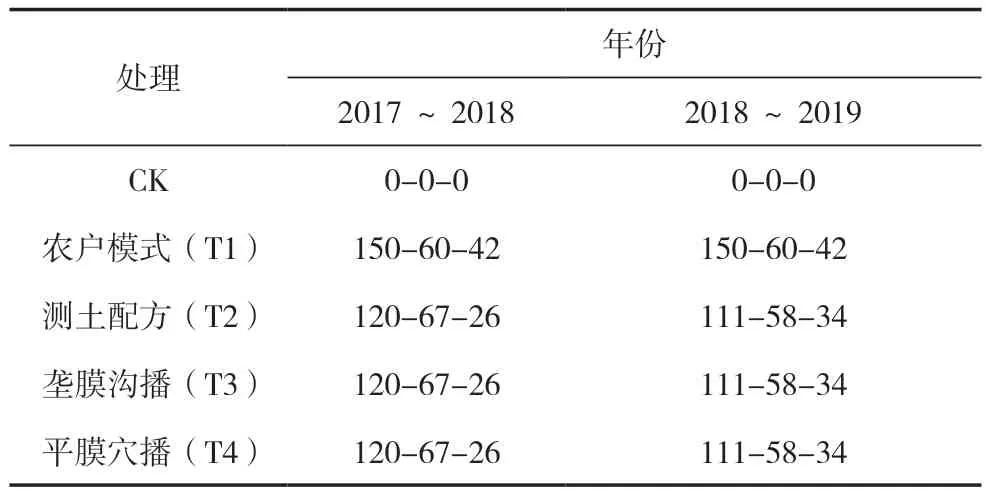

试验始于2017 年10 月,于2019 年6 月结束,设置5 个处理。处理1 为农户种植模式(农户模式T1),常规平作,不覆膜,行距20 cm,施肥量为当地农民习惯的施肥量,具体为N:150 kg·hm-2,P2O5:60 kg·hm-2。处理2 为测土配方施肥模式(测土配方T2),耕作方式同农户模式,常规平作,不覆膜,行距20 cm,施肥量根据土壤中养分含量和冬小麦预期产量养分需求量来测算。处理3 为测土配方+垄膜沟播模式(垄膜沟播T3),在测土配方施肥模式的基础上,垄上覆膜,沟内播种,垄宽35 cm,沟宽30 cm。处理4 为测土配方+全膜穴播模式(全膜穴播T4),在测土配方施肥模式的基础上,全地面平铺地膜,膜上覆土厚度0.5~1 cm,播种深度3~5 cm,行距15~16 cm,穴距12 cm,采用120 cm 宽幅膜,每幅膜播7~8 行。对照(CK)不施肥。每个处理4 次重复,每块地设置1 个重复,采用随机区组排列。试验中施用的氮肥为尿素(N 46%),磷肥为过磷酸钙(P2O512%),均作底肥均匀施入土壤,播前浅旋耕,深度12~15 cm,旋耕后耙平。冬小麦品种为“晋麦47 号”,播量为150 kg·hm-2,播种时间为每年10月初,收获时间为次年6 月初,6~9 月为夏闲期,冬小麦在整个生育期不灌溉。具体施肥量见表2。

表2 试验地各处理养分用量(N-P2O5-K2O,kg·hm-2)

1.3 样品采集与测定

1.3.1 样品采集

试验期间分别于小麦的返青期(3 月8~16日)、拔节期(4 月10~15 日)、扬花期(5 月3~6 日)和收获期(6 月5~10 日)在各处理对应小区随机采集地上部小麦植株样品10 株,烘干粉碎后测定干物质积累量和植株全氮含量;分别于2017~2019 年冬小麦播种前和收获后,以20 cm为一层,每小区进行多点采样,采集0~2 m 土壤样品用于测定土壤硝态氮。

1.3.2 测定项目与方法

小麦群体的测定:从三叶期开始,每个小区选3 个样点,每点长1 m,基本苗由3 样点的苗数平均值折算而成,并进行标记,在冬小麦拔节期、孕穗期、灌浆期、成熟期进行叶蘖动态监测。

小麦地上部干物质量的测定:将各生育期采集的地上部小麦植株于105℃的烘箱中杀青30 min,60℃烘干至恒重,冷却后称其干物质的重量。

产量和考种:小麦收获期,在各小区随机收获15 m×2 m=30 m2的小麦,脱粒计算产量;并收获各小区所标记的3 m×1 m的小麦样段,测算公顷穗数、穗粒数和千粒重等指标。

小麦地上部全氮含量的测定:采用H2SO4-混合加速剂消解,用全自动蒸氮仪FOSS-Kjeltec 8400测定植株和籽粒全氮含量。

土壤硝态氮的测定:用2 mol·L-1KCl 进行振荡提取,用全自动间断化学分析仪(SMARTCHEM 200,法国Alliance 公司产)测定土壤NO3--N 含量。

1.3.3 计算方法

N 收获指数(%)=籽粒氮素积累量(kg·hm-2)/地上部氮素积累量(kg·hm-2)×100;

N 生理效率(kg·kg-1)=籽粒产量(kg·hm-2)/地上部氮素积累量(kg·hm-2)×100;

N 肥表观回收率=[施N 肥后作物收获时地上部的吸N 总量-未施N 肥作物收获期地上部分的吸N 总量]/化肥N的投入量;

N 偏生产力(kg·kg-1)=施N 肥后所获得的生物产量(kg·hm-2)/化肥N的投入量(kg·hm-2)。

1.3.4 计算方法和数据处理

试验数据用Excel 2016 整理作图,并用 SPSS 19.0 软件进行统计分析,采用 LSD 法检验P<0.05水平上的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 氮肥调控与地膜覆盖对冬小麦群体动态的影响

经过连续2 年耕作,不同年份的冬小麦群体动态和成穗率如表3 所示。由表3 可知,在冬小麦的整个生育期内,冬小麦的群体动态呈现先升高后降低的趋势,在返青期达到最高,由返青期到成熟期又逐渐降低。在冬小麦越冬期,T1 与T2 无显著差异,均值分别为488.4 万和490.0 万株·hm-2,覆膜种植较不覆膜群体动态增加16.4%~18.8%,且差异显著。从拔节期到收获期,T1 与T2的冬小麦群体动态无显著差异,在其基础上进行覆膜种植后,T3 较不覆膜增加5.1%~16.8%,T4 较不覆膜增加14.3%~30.8%,且差异均达显著水平,说明地膜覆盖可显著增加冬小麦返青期到成熟期的群体动态。各处理对冬小麦的成穗率无显著影响。

表3 各生育期群体总茎(穗)数的动态变化及成穗率

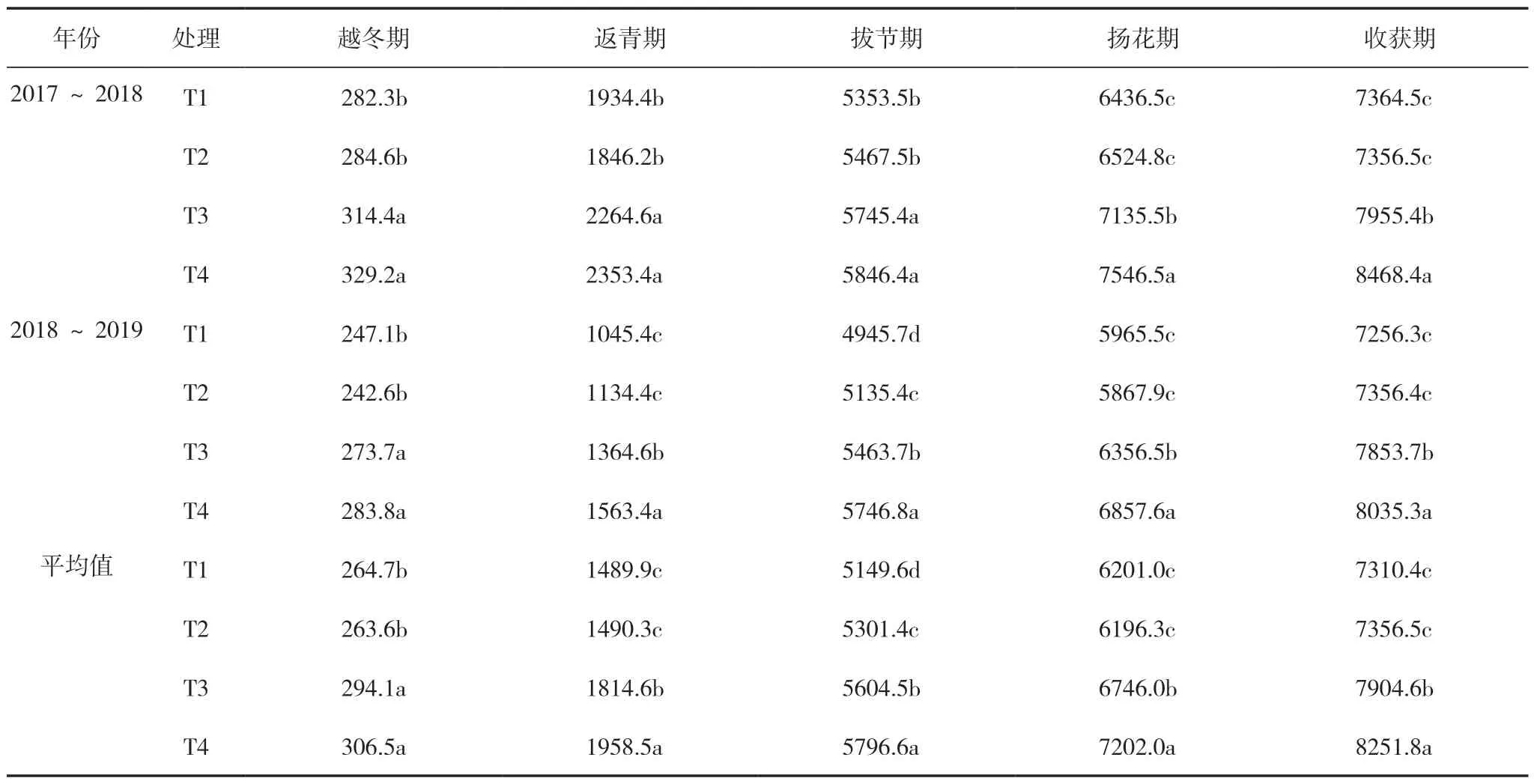

2.2 氮肥调控与地膜覆盖对冬小麦干物质积累的影响

经过连续两年耕作,不同年份的冬小麦干物质积累量如表4 所示。从表4 可看出,各处理冬小麦的干物质积累量从越冬期至收获期均呈上升趋势,尤其是在拔节期至收获期增加更为明显。T2处理拔节期的干物质积累量高于T1 处理,且均值呈显著性差异,其余生育期和T1 处理无显著差异;在T2 基础上进行覆膜种植,T3 和T4 处理整个生育期内的干物质积累量分别增加5.7%~21.8%和9.3%~31.4%,且差异均达显著水平。收获期较T2 处理分别显著增加7.5%和12.2%;T4 处理收获期的干物质积累较T3 处理显著增加4.4%;说明地膜覆盖可显著增加冬小麦生育期内的干物质积累量,全膜穴播的增加效果更加显著。

表4 不同种植模式对旱地冬小麦干物质积累的影响 (kg·hm-2)

2.3 氮肥调控与地膜覆盖对冬小麦产量的影响

经过连续2 年耕作,不同年份的冬小麦产量和千粒重如表5 所示。从表5 可看出,不同年份冬小麦的产量均表现为T4>T3>T2>T1。T1的冬小麦产量为3013.3~4219.5 kg·hm-2,均值为3616.4 kg·hm-2。T2 较T1 在2 年内减少氮肥施用量23%的情况下,冬小麦产量增加了2.4%,充分证明了在晋南地区通过测土配方施肥在保障冬小麦产量稳定的情况下,减少氮肥施用量的可行性。在T2的基础上进行地膜覆盖后,T3 和T4的冬小麦产量较不覆膜都有所增加,增加幅度分别为18.5%和33.4%,T4 对冬小麦产量的增加效果更加明显,说明在晋南地区在测土配方施肥的基础上进行地膜覆盖后可显著增加冬小麦的产量。T1的两年千粒重分别为43.2 和38.8 g,均值为41.0 g,T2 两年千粒重分别为43.2 和38.6 g,均值为40.9 g,T1 和T2间无显著差异。与T2 相比,冬小麦千粒重在T3 和T4 处理分别显著增加了7.1%和11.4%。说明地膜覆盖会显著增加冬小麦的千粒重,全膜穴播的增加幅度更加显著。

表5 不同种植模式下冬小麦的产量和千粒重

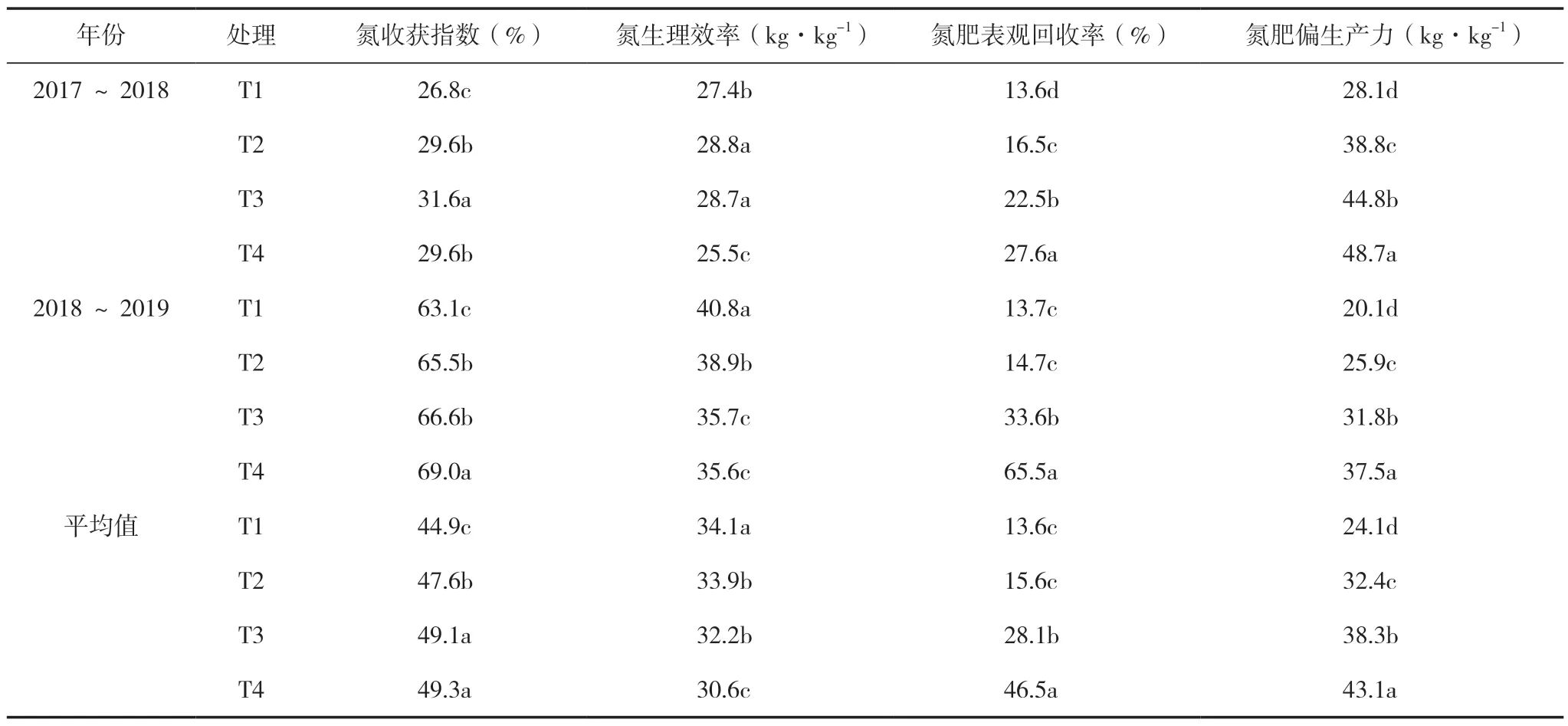

2.4 氮肥调控与地膜覆盖对氮肥利用效率的影响

经过连续2 年耕作,不同年份的氮肥利用效率如表6 所示。从表6 可看出,T1的氮肥收获指数均值为44.9%、氮生理效率为34.1 kg·kg-1、氮肥表观回收率为13.6%、氮肥偏生产力为24.1 kg·kg-1,T2 较T1 在2 年总施氮量减少23%的情况下,氮肥收获指数提高了6.0%,氮生理效率降低了3.4%,氮肥偏生产力提高了34.4%,且差异呈显著水平。在 T2 基础上进行覆膜种植,T3 和T4的氮肥收获指数较T2 分别提高了3.2%和3.6%,氮生理效率分别降低了5.0%和9.7%,氮肥表观回收率分别提高了80.1%和198.1%,氮肥偏生产力提高了18.2%和33.0%。

表6 不同种植模式下氮肥利用效率

3 讨论

3.1 氮肥调控对晋南旱地小麦产量及氮肥利用效率的影响

测土配方施肥以土壤有效养分分析为基础,依据作物养分需求规律以及肥料效应规律,针对特定区域和作物提出的肥料施用量、施用时间和施用的方法,实现作物生产按需供肥,达到高产高效和优质的目的[14]。本研究发现,在连续两年种植过程中,测土配方模式较农户模式在氮肥总施用量减少23.0%的情况下,收获期冬小麦的群体总茎(穗)数和干物质积累量无显著差异,且产量增加了2.4%,氮肥收获指数提高了6.0%,氮肥偏生产力提高了34.4%。说明在晋南旱地冬小麦种植区,通过测土配方施肥可减少氮肥施用量,实现冬小麦群体结构和干物质积累量的稳定,提高冬小麦产量和氮肥利用效率。雷炳桦等[15]在5 年试验研究中表明,农户模式与农户减氮模式对冬小麦的干物质积累量和产量无显著影响,这与本研究的结果一致。合理的施用氮肥有助于提高冬小麦的产量,但过量施用氮肥会降低小麦有效成蘖率,最终导致产量降低[16]。农户模式过量施用氮肥延缓了植株衰老,降低花后营养器官氮素向籽粒的转移率,不利于籽粒中氮素的积累,从而降低氮肥收获指数[17]。测土配方施肥较农户模式在减少氮肥施用量的同时又保证了冬小麦的籽粒产量,因此提高了氮肥的偏生产力。

3.2 地膜覆盖对晋南旱地小麦产量及氮肥利用效率的影响

水分是限制旱地作物产量最主要的因素,地膜覆盖可通过改善土壤水热状况从而促进作物生长发育、提高作物产量[18]。在测土配方施肥基础上进行覆膜种植,垄膜沟播和全膜穴播与不覆膜播种相比,冬小麦收获期群体结构分别增加7.3%和14.3%,干物质积累量分别增加7.5%和12.2%;说明较裸地种植,地膜覆盖可显著增加冬小麦生育期内的群体动态和干物质积累量。在晋南旱地小麦种植区,降水量不足和季节分布不均匀是限制冬小麦生长发育的重要因素,而地膜可有效阻碍土壤与大气之间的水分交换,将土壤的有效水分保留在土壤中,从而增加冬小麦的群体动态和干物质积累量[19-20]。垄膜沟播和全膜穴播冬小麦的产量较不覆膜分别增加18.5%和33.6%,氮肥收获指数分别提高了3.2%和3.6%,氮生理效率分别降低了5.0%和9.7%,氮肥表观回收率分别提高了79.7%和198.1%,氮肥偏生产力分别提高了18.2%和33.0%。地膜覆盖可使地膜和土壤水分之间形成一个相对独立的水分循环系统,增加土壤水分的横向运动,同时也能增加对地下水的利用效率,良好的保水和保温效果可进一步活化土壤养分,增加冬小麦对土壤养分的吸收利用效率,从而增加冬小麦产量[21-22]。此外,地膜覆盖良好的保水作用提高了冬小麦花前营养器官氮素向籽粒的转移率和花后的吸氮量,从而提高了氮肥的收获指数[23]。地膜覆盖对冬小麦产量增加的速率要小于地上部氮素的吸收速率,从而降低了地膜覆盖下冬小麦的生理效率。地膜覆盖良好的水肥调节作用可有效增加冬小麦地上部的总吸氮量和产量,因此在相同的氮肥施用量前提下,地膜覆盖可显著增加氮肥的表观回收率和偏生产力。本研究中全膜穴播较垄膜沟播冬小麦收获期的干物质积累量、产量、氮肥表观回收率和氮肥偏生产力分别显著增加4.4%、12.7%、65.5%和12.5%,全膜穴播较垄膜沟播具有更好的保水性能和提升土壤温度,对提高作物产量和肥料的利用效率具有重要意义[24-25],全膜穴播的效果要好于垄膜沟播。

4 结论

在晋南旱地冬小麦种植区经过连续2 年冬小麦种植后,测土配方施肥在2 年总施氮量减少23%的情况下,收获期冬小麦的群体总茎(穗)数和干物质积累量无显著差异,产量增加了2.4%,氮肥收获指数提高了6.0%,氮生理效率降低了3.4%,氮肥偏生产力提高了34.4%,进一步证明了在晋南旱地冬小麦种植区在保障冬小麦产量的前提下减少氮肥施用量的可行性。

在测土配方施肥基础上进行覆膜种植后,地膜覆盖较不覆膜可使冬小麦群体结构增加5.1%~30.8%,干物质积累量增加5.7%~31.4%,产量增加18.5%~33.6%,氮肥收获指数提高3.2%~3.6%,氮生理效率降低5.0%~9.7%,氮肥表观回收率提高79.7%~198.1%,氮肥偏生产力提高18.2%~33.0%。

可见,在晋南旱地冬小麦种植区采用测土配方施肥结合地膜覆盖的种植方式,可以在保证冬小麦产量的同时减少氮肥施用量,从而减小因氮肥不合理施用而导致的环境污染,该种植模式可在晋南地区进行推广应用。