特低渗油藏衰竭转水平井注水开发可行性研究

折建东,梁 睿,董 鹏,史文洋,于海洋

(1.延长油田股份有限公司吴起采油厂,陕西吴起 717600;2.中国石油川庆钻探工程公司井下作业公司,四川成都 610052;3.中国石油大学(北京),北京 102249)

吴起油田特低渗透区块BTG 自2006 年以衰竭式开发方式投产以来,开发效果不理想,大部分生产井停产。由于开发前期未开展储层精细刻画[1-3],导致初期井网井距排距设计不合理、未及时补充地层能量、单井控制程度低、产液量低、平面动用不均等问题凸显。因此,亟需补充地层能量,提高单井产量。

本文首先进行精细油藏描述,明确砂体分布规律和沉积相模式,在地质描述的基础上,借鉴类似油田经验、井网调整技术[4-7]和注采参数设计方法[8-10],探讨通过水平井,将天然能量衰竭式开发转换为水驱开发。本文工作对于提高全区产量、实现长期稳产具有重要现实意义,为后续同类特低渗透油藏的高效开发奠定技术基础。

1 砂体分布及油藏特征

BTG 油区位于鄂尔多斯盆地中部,构造简单。整体呈“东高、西低”的斜坡状构造,内部发育有规模不等、轴向有异的鼻状构造。C8、C9 油组顶面构造形态,仍为西倾斜坡上的小型西倾鼻状构造,鼻轴呈多向延伸,倾角小于1°。

BTG 油区沉积微相可划分为水下分流河道、分流间湾、河口坝3 种微相,其中水下分流河道是C8、C9的主要沉积微相。C8、C9 油层组以NE-SW 走向的水下分流河道为主,在沉积形成早期河道较窄,规模小,而分流间湾规模较大。随着水动力不断增强,河口规模不断减小,逐渐进入分流河道发育鼎盛时期,形成成片的水下分流河道微相。总体来看的水下分流河道连片分布、范围较广,是主力生产层位,其余小层的水下分流河道沉积微相呈带状展布。

C8、C9 两个油组砂体分布不均匀,连通性较差,各砂体厚度分布较分散。研究区延长组中砂体厚度大,中部砂体厚度较大,砂体分布连续,垂向连通性较好。对研究区所有井的砂体划分结果显示C8、C9 油层组的单砂体厚度变化较大,并且研究区砂体间泥质和钙质夹层发育,作为渗流屏障阻挡了纵向上的油气运移。

工区中部C8、C9 砂体相对较厚,西北部及东南部砂体相对较薄,其中砂体最厚,连续性最好。砂体平面展布特征都与对应层的沉积微相展布特征相似,说明砂体分布主要受沉积微相控制。BTG 主力油层的单砂体形态类型分为块状、连片状两种,主要为连片状。

C8、C9 油层属于三角洲前缘相沉积,在主力产层上分流河道砂分布广泛。通过静压法计算C8、C9原始地层压力为13~15 MPa,停产井平均井底静压为10~11 MPa。C8、C9 储层物性较差,平均渗透率为1.08 mD,非均质性强,一般不具有边水或底水,饱和压力较高,原始气油比较高,为构造-岩性复合油藏。

C8 有效厚度463 m,C9 有效厚度671 m,C8、C9油层厚度东北方向厚度大,沿河道方向逐渐过渡到油水同层和水层。C8、C9 有效厚度贡献率分别为25.78%和37.36%。

工区内有144 口井C8 油组钻遇含油层,共解释有效厚度328.25 m,单井有效厚度1.1~12 m,单井平均厚度为2.62 m,小层为主力产层,呈片状分布,工区南部C8 油组含油面积较大。

工区内有135 口井在C9 油组钻遇含油层,共解释有效厚度671.43 m,单井有效厚度0.53~11.5 m,单井平均厚度为4.97 m,小层为主力产层,连片性好,范围大,南部含油面积较大。

2 生产动态特征

自2006 年投产以来,研究区共有184 口井,其中投产64 口定向井,4 口水平井,68 口生产井的生产状况分为以下三类:

第一类为高产液高产油井。储层物性好,油井处于构造小高点及分流河道位置,油气富集,能量充足,产液量和产油量均处于较高位置。

第二类为高产液低产油井。由于天然裂缝、人工压裂裂缝的影响,导致开井后含水较高,初期高含水主要由压裂液造成。

第三类为低产液低产油井。油井处于储层较差位置,渗透性差,受压裂不到位、射孔位置不合理等因素影响,产液量和产油量均处于较低水平。

68 口油井的生产动态特征显示:高产液高产油井普遍分布于南部和东部,高产液低产油井普遍分布于东南部地区,低产液低产油井普遍分布于西部地区,这与沉积微相河道分布特征相符合。

根据油井生产动态特征、含油厚度、油井累产量等参数,将研究区划分为3 个区域:Ⅰ区高潜力产油区,Ⅱ区中潜力产油区,Ⅲ区低潜力产油区。

水下分流河道沉积环境下所形成的砂体规模和厚度明显大于水下分流间湾和河口坝沉积下所形成的砂体厚度和规模,砂体厚度越大,油气富集程度越高。C8、C9 油层的中上部具有较大的潜力。

研究区8-55 井、8-59 井为代表的东北部区域,22-6-5 井、22-4-6 为代表的东南部区域,均处于研究区东部,产量较高,符合研究区“东高西低”的构造特征,以22-26-3 井为代表的构造小高点,也是产量较高的区域,因此,构造特点也是影响油气富集的重要因素。

研究区目前采用平均井距350 m 的近似正方形井网,依靠微弱的天然能量衰竭式开采。自2006 年来,累计采油5.5×104t,采出程度1.03%,采出程度较低。

截至2018 年12 月,研究区关停181 口定向井,大量采油井都已关停。结合油藏描述成果,分析油井关停原因如下:

(1)关停井位于构造边部及薄差层,这些井关停前产量较低。部分井处在构造低部位或处于砂体厚度较薄部位,油井初期产量高,但产量递减快,一些井只生产1~2 个月直至不出油而关停。

(2)井矿、工况不良等因素。部分井存在非正常关停现象,如导致部分井关停的卡泵、砂堵、断杆、漏泵等原因,这些因素占停产井总量的15%,正常作业导致井关停的占25%,剩下的大部分为不产液或者产油低。

(3)地层能量下降,压力下降快,无有效驱替压差。由于自然能量方式开发,地层能量下降较快,且由于主力油层C8、C9 为超低渗油藏,液体在地层中流动需较大的启动压力和驱替压差,绝大多数井都是由于地层压力下降而关停。

3 水驱开发井网调整方案设计

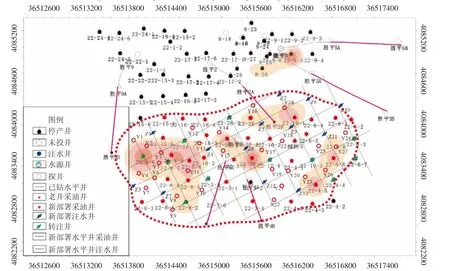

将高潜力油区作为模拟计算的开发单元,分别设计定向井菱形反九点井网、定向井矩形井网、水平井注水-水平井采油与直井注水-水平井采油结合的井网这三套井网水驱能量补充方案,其井网(见图1~图3)。方案的有关注采井数(见表1)。

图1 菱形反九点井网井位图Fig.1 Rhombus-shaped inverted nine-point well pattern deployment scheme map

图3 水平井井网井位图Fig.3 Horizontal well pattern deployment scheme

表1 各方案井网井数Tab.1 Table of wells utilizing various schemes

菱形反九点井网共新增41 口定向井,开井数83口,包括24 口注水井和59 口生产井。矩形井网共新增41 口定向井,开井数81 口,包括47 口注水井和34 口生产井。水平井井网新增10 口定向井,16 口水平井,开井数29 口,包括19 口注水井和10 口生产井。

图2 矩形井网井位图Fig.2 Rectangular well pattern deployment scheme map

菱形反九点井网部署井数最多(83 口),矩形井网与菱形反九点井网部署井数基本相当(81 口),水平井井网部署井数最少(29 口)。

直井井网配产配注为:油井日产液1.4 m3,水井日注水量4 m3。对于水平井井网,日产液15 m3,水井日注水量30 m3。

使用数值模拟方法预测高潜力产油区各个阀杆20 年开发指标,并与目前生产方式(基础方案)的指标对比,进行方案优选。

未调整的基础方案累产油量仅为24.5×104t(见图4),水平井井网累产油量最高,达到106×104t,单井累产油量10.6×104t。矩形井网累产油量最低,为71.4×104t,单井累产油量2.1×104t。菱形反九点井网累产油量介于水平井井网和矩形井网之间(87.2×104t),单井累产油量1.5×104t。水平井井网产量远高于定向井井网产量。

矩形井网含水率最高(见图5),达到60.8%,水平井井网含水率最低,为49.6%,且稳产时间最长,菱形反九点井网含水率与矩形井网相当,为60.0%。

图5 各方案含水率随时间变化曲线Fig.5 Curves map of water content change over time for each scheme

研究区按照目前方式开发20 年后,采出程度仅为4.8%,而菱形反九点井网的采出程度最高达到17.1%,矩形井网的采出程度最低,只有14.0%,水平井井网的生产井井数远低于定向井井网,采出程度最高,达到20.9%。

从生产角度来看,水平井井网采出程度最高,稳产时间也最长,菱形反九点井网采出程度略低于水平井井网,但菱形反九点井网共设计83 口井,水平井井网仅设计29 口井,单井产能远高于菱形反九点井网,因此,结合生产因素和经济效益,优选水平井井网为研究区最终调整方案。

4 结论

(2)C8、C9 目前采出程度仅1.03%,主要影响因素为西北部和东南部由于沉积微相变化较快导致砂体连通性相对较差,水下分流间湾和河口坝沉积微相上的储层物性较差,采用衰竭式开采、未补充地层能量,单井产量低,采出程度低。

(3)选择高潜力产油区分别设计了定向井菱形反九点井网、定向井矩形井网和水平井井网3 种注水调整方案。通过数值模拟计算指标对比,考虑生产实际和经济效益,选择水平井注采井网为最优方案。预计开采20 年后,水平井井网方案采出程度达20.9%,采出程度提高16.1%。

——以J油田M区为例