基于生态导向的郊野型碧道建设方案探讨

——以深圳市龙岗区杶梓河碧道水生态修复为例

唐雅雯,刘雪朋,黄奕龙,于远燕,罗 瑶

(1.深圳市龙岗区水务工程建设管理中心,广东 深圳 518000;2.深圳市水务规划设计院股份有限公司,广东 深圳 518000)

2018年,广东省委省政府提出高水平规划建设万里碧水清流的“碧道”,形成“绿道”和“碧道”交相呼应的生态廊道[1]。“碧道”是广东省对中央生态文明思想的创造性实践,是对海湾、河流和湖库等水体及滨水区保护发展的高度概括。碧道以水为主线,统筹“山水林田湖草”各类生态要素,兼顾安全、生态、景观、文化和经济等功能,通过系统思维共建共治,优化生产、生活和生态三维空间格局[2]。

根据广东省委省政府碧道建设相关精神,深圳市提出了千里碧道建设目标,并以“碧一江春水、道两岸风华”为建设愿景。同时,从“安全的行洪通道、健康的生态廊道、秀美的休闲漫道、独特的文化驿道和绿色的产业链道”等“五道合一”的角度深化了碧道的内涵[3]。在建设目标上努力将水污染治理的“投入”转化为产业升级、城市发展和民生福祉的“产出”。按照碧道的地域特征,深圳市将碧道划分为都市型碧道、城镇型碧道和郊野型碧道3种类型[2]。

为巩固区域治水成效,深化治水进程,以碧道建设作为抓手成为共识,并在碧道规划、水安全、水环境和景观设计等领域进行探索[4-8]。马向明等[4]围绕碧道规划,从国土空间生态修复角度,提出了通过碧道建设促进社会-生态系统耦合的生态修复和国土空间优化方式;张之琳等[5]提出了鉴江流域碧道应重点围绕水安全提升建设规划;庞新悦[6]研究了广州市碧道总体规划中水环境治理的思路及措施;曾洁霖等[7]和庞冠峰[8]探索了碧道游憩景观建设对策。随着对碧道的深入认识,围绕都市型碧道开展了水生态修复探索,如林碧波[9]提出咸水涌碧道建设重点围绕生态修复和游憩功能建设;杨业鹏等[10]提出从水质改善、生态驳岸构建、海绵体建设和动植物生境优化4个方面构建西乡河碧道;陈琴[11]通过水系形态梳理、防洪功能复核、增加景观型调蓄设施、恢复河床及护岸生态营造等技术手段,构建大山陂水生态碧道。

总的来说,近年来广东省在碧道建设方面有过一些探索,但在如何提升与优化郊野型碧道的水生态功能,实现绿色产业链的研究尚未见报道;且当前碧道水生态修复设计缺乏对生态现状的系统调查,提出的修复方案指导性不强。本项研究以深圳市郊野型碧道的示范项目——杶梓河碧道为例,在水环境水生态详细调查评估基础上,结合碧道建设的水环境水生态目标,系统提出碧道建设中的水生态修复方案,有望为广东省碧道建设提供深圳样板。

1 研究区介绍

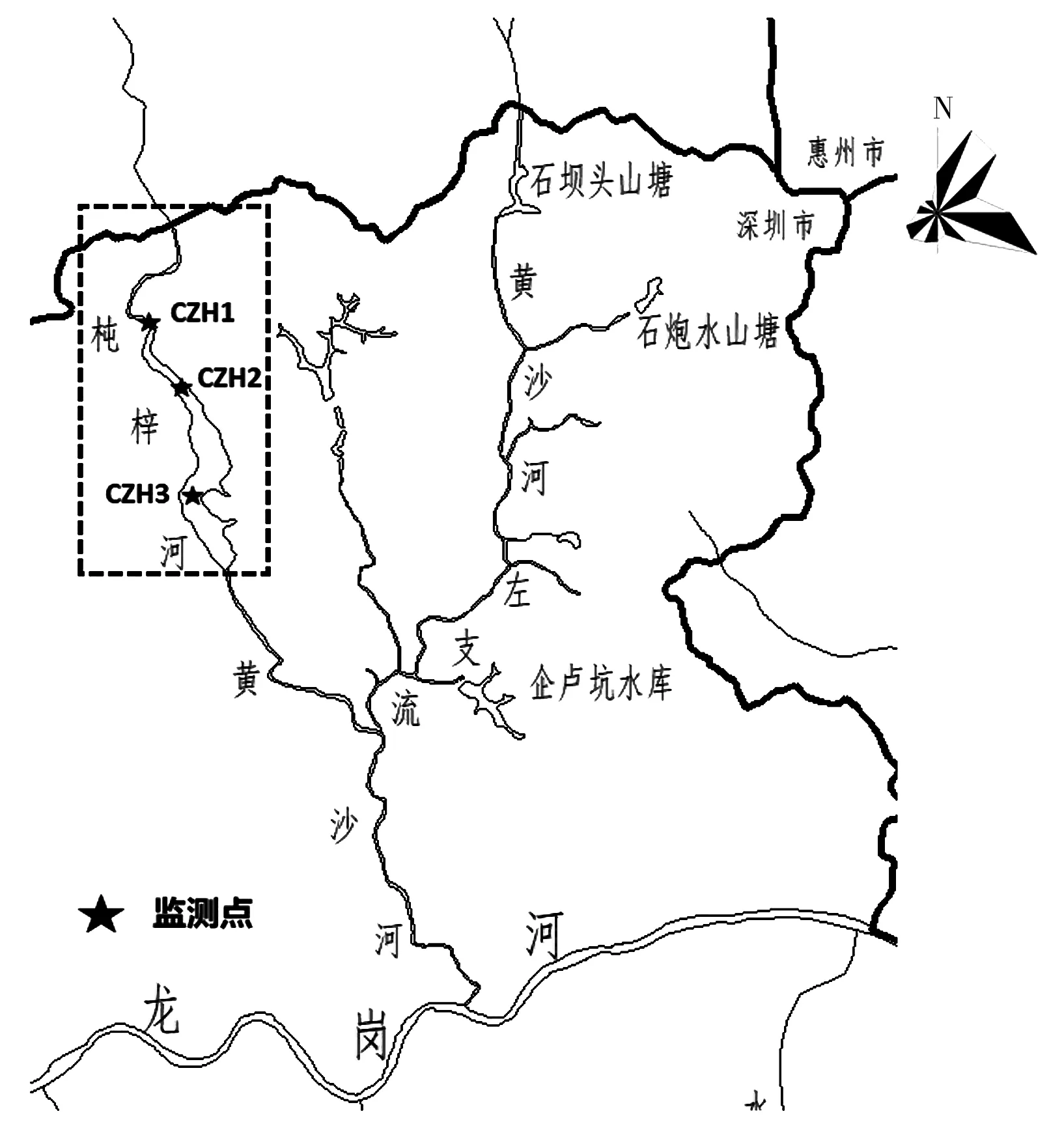

杶梓河发源于惠州市羊坑林场,海拔高程525 m,流经惠州市惠阳区和深圳市龙岗区,通过黄沙河汇入龙岗河,总流域面积为27.18 km2。本研究范围为深惠交界断面至杶梓河水闸(以下称为“杶梓河”,图1),位于龙岗中心组团坪地街道片区内,河流长度约2.5 km。杶梓河水闸(建于河道最末端)始建于1967年,集雨面积24 km2,形成总库容约100万m3的河道型水库,曾为龙岗区坪地水厂水源,现已无供水功能,处于废弃状态并实行水闸放空运行。

杶梓河地处生态控制范围内,上游河道呈自然溪流形态,河床为自然岩石和砂砾石;下游现状为河滩湿地,河床较为宽阔,形态自然,有条件营造多样的生态环境;周边保留了良好的自然山体,山体及滨水区植物长势良好,鸟类和小型兽类种类丰富。但由于惠阳区工业和生活污水溢流,以及周边果场开发,导致雨季河道水质不达标。近年来,为改善区域生态环境,杶梓河碧道建设受到深惠两市的重视。特别是对于高强度开发的深圳市来说,杶梓河良好的生态本底和丰富的生物多样性弥足珍贵,将其打造成生态主题的郊野型碧道具有重大现实需求和示范意义。

图1 杶梓河水系及采样点位示意

2 水环境水生态调查与分析

为了掌握杶梓河的水环境与水生态现状,在2020年5月25日至5月31日,对杶梓河总氮、总磷、CODCr、BOD5、溶解氧、浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类、鸟类和两栖动物等生化指标,以及流域内两侧的山体植被进行详细调查与评价。

2.1 调查内容与方法

a)水环境监测。根据《水和废水监测分析方法(第四版)》[12]关于样点设置的推荐意见,调查河道全长约2.5 km,为完整覆盖河道并考虑可达性,沿河在深惠交界断面、河道中段和水闸上游区域设置3个水环境采样点(图1)。水环境监测分析的指标包括总氮、总磷、CODCr、BOD5和溶解氧。

b)水生生物调查。根据《水和废水监测分析方法(第四版)》[12]关于样点设置的推荐意见,本研究设置3个水生生物采样点,其位置与水环境采样点一致。水生生物调查内容包括浮游植物、浮游动物、底栖动物和鱼类。

c)鸟类和两栖动物调查。根据《全国动物物种资源调查技术规定》[13]和《生物多样性观测技术导则》[14]等规范的要求,考虑鸟类和两栖动物的生物习性和生活模式,采用样线法沿河道设置样线,在样线两侧100~200 m范围内进行动物调查。

d)山体植被调查。根据《全国植物物种资源调查技术规定》[15]的要求,调查区流域面积约2.94 km2,共设置样方数5个,结合山体路线可达性在调查区域内均匀布设,样方面积为(20~30)m×(20~30)m。

2.2 生物多样性评价指标

香农-维纳(Shannon-Weiner)多样性指数:能够定量地反映生物群落内物种多样性程度,是用来判断生物群落结构变化或生态系统稳定性的指标。Shannon-Weiner多样性指数计算公式为:

(1)

式中Pi——某物种i的个体在所有物种个体中的比例;S——物种数;H——多样性指数。

2.3 调查结果分析

2.3.1水环境现状

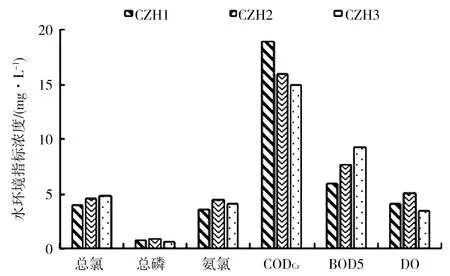

根据水环境调查结果可知(图2、表1),3个断面的CODCr达到地表水III类水标准,溶解氧为IV类,BOD5为IV—V类,总氮、总磷和氨氮都是劣V类,且超标倍数都在0.5~1.0倍。3个监测断面之间的水质变化不明显,可能是由于杶梓河上游惠州段刚完成水污染治理,河床多年积累的污染物影响,河流自净能力恢复不明显。

图2 断面水环境现状

表1 河流采样点水环境监测结果单位:mg/L

2.3.2水生生物现状

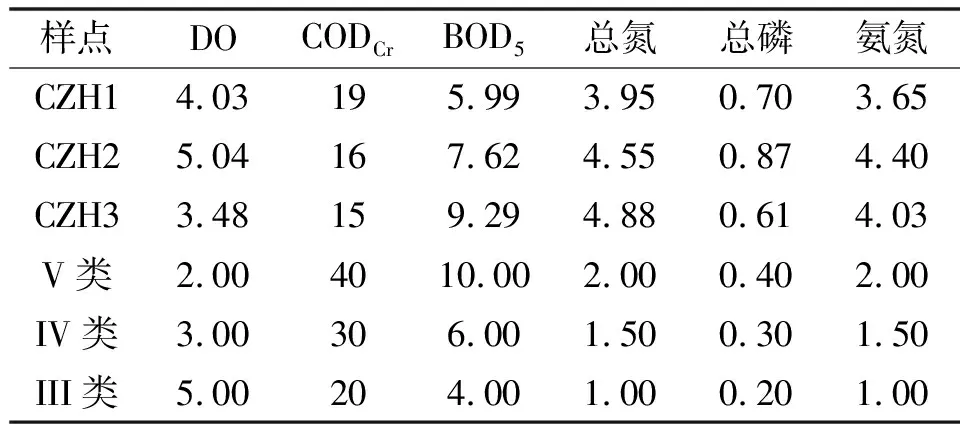

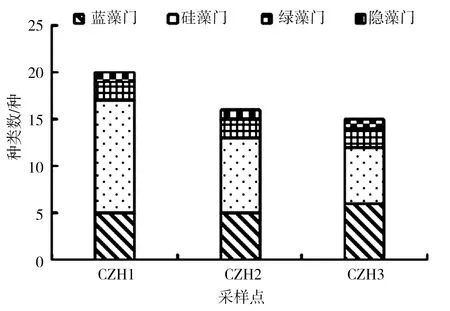

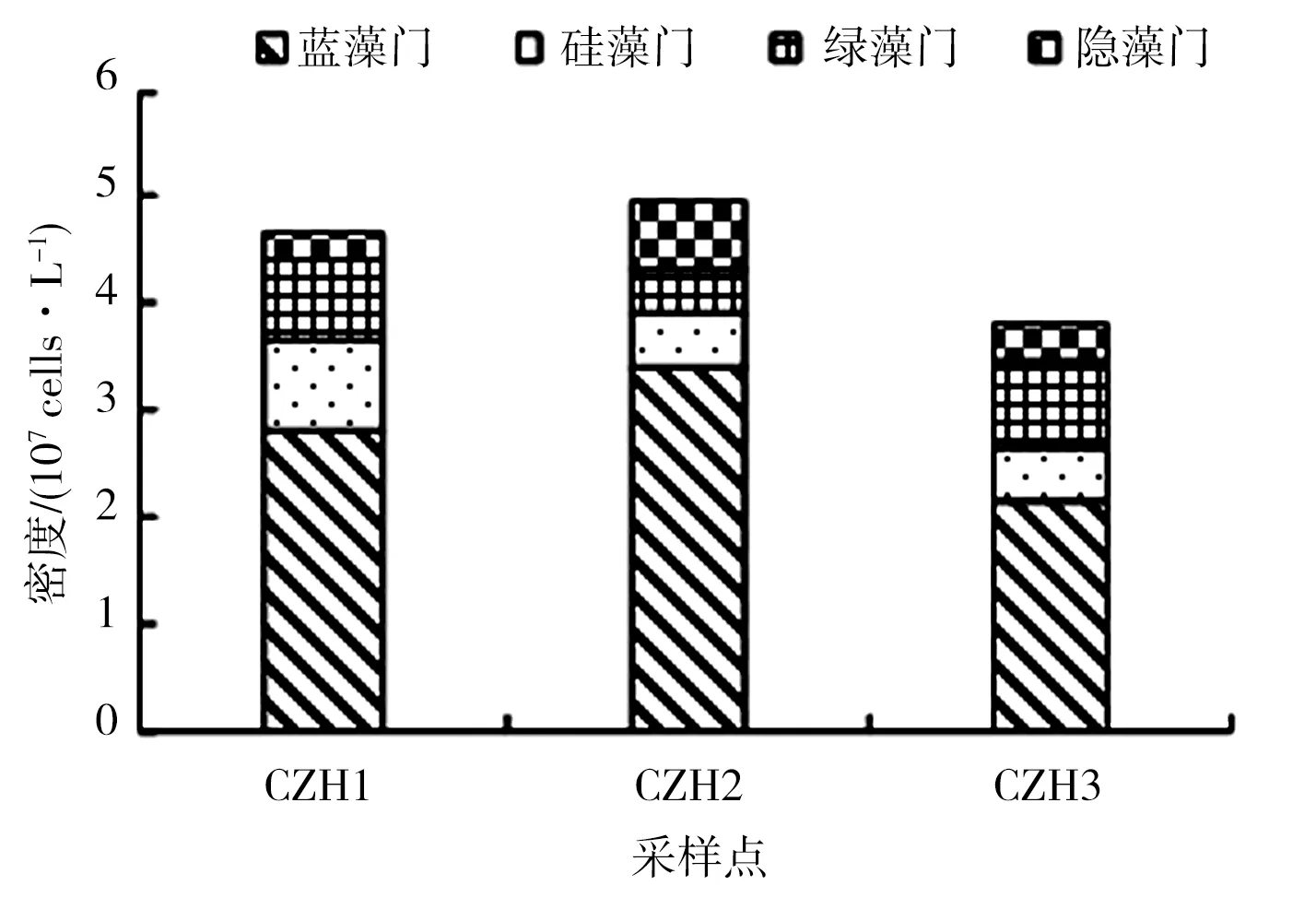

a)浮游植物。研究区共鉴定出浮游植物4门23属(图3),其中,硅藻门物种数最多(12属),其次为蓝藻门(7属),绿藻门和隐藻门分别为3属和1属。3个采样点浮游植物物种数为14~20种,1号采样点物种数最多,3号采样点物种数最少。以浮游植物细胞数量为依据,主要优势类群为平裂藻属(Merismopediasp.)、栅藻属(Scenedesmussp.)等。研究区3个采样点浮游植物密度在3.81×107~4.95×107cells/L之间(图4),蓝藻门密度占比最高;杶梓河1号到3号采样点浮游植物的Shannon-Weiner多样性指数分别为2.21、1.76和2.08,表示水体处于中污染状态。

图3 浮游植物物种数

图4 浮游植物密度

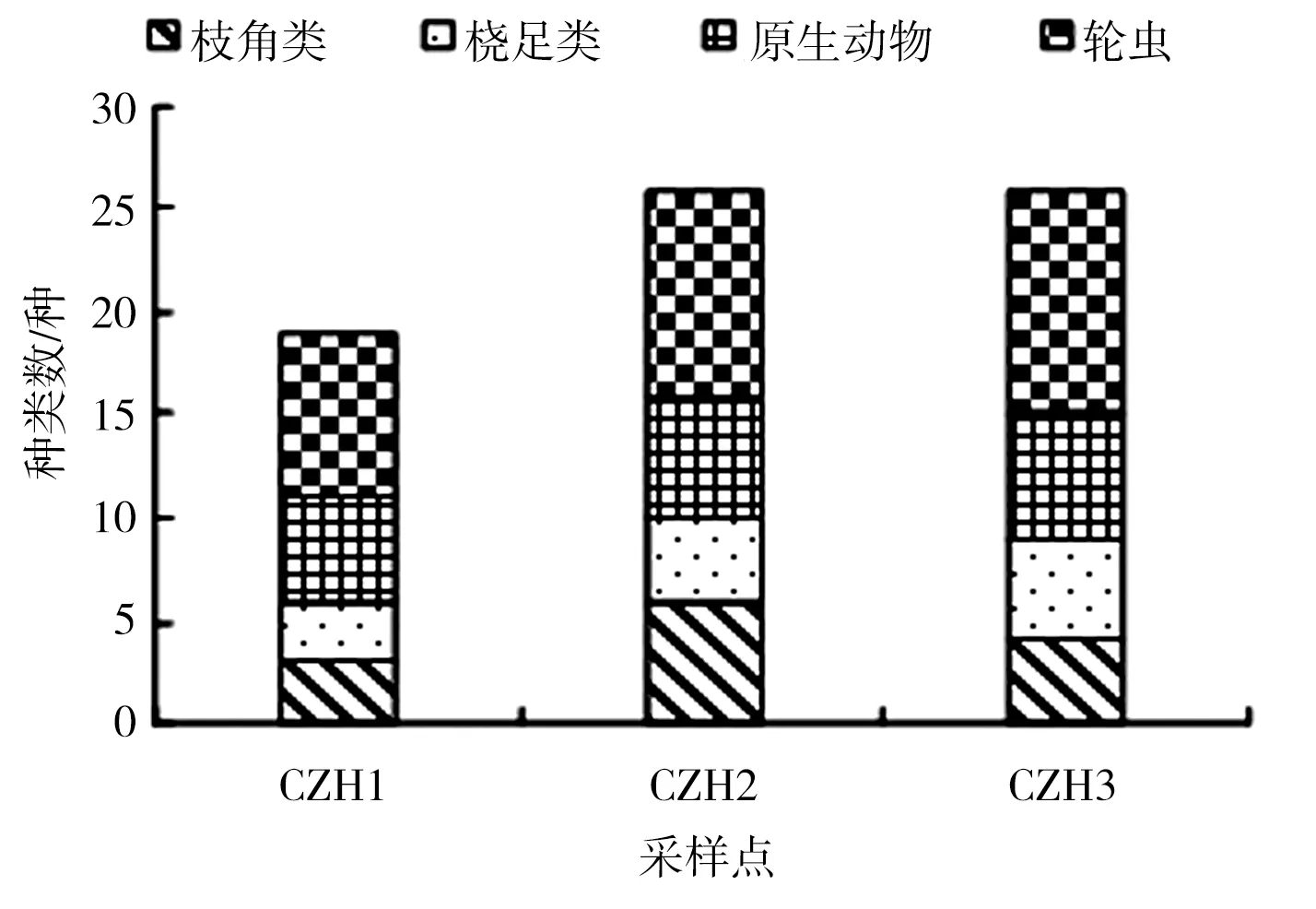

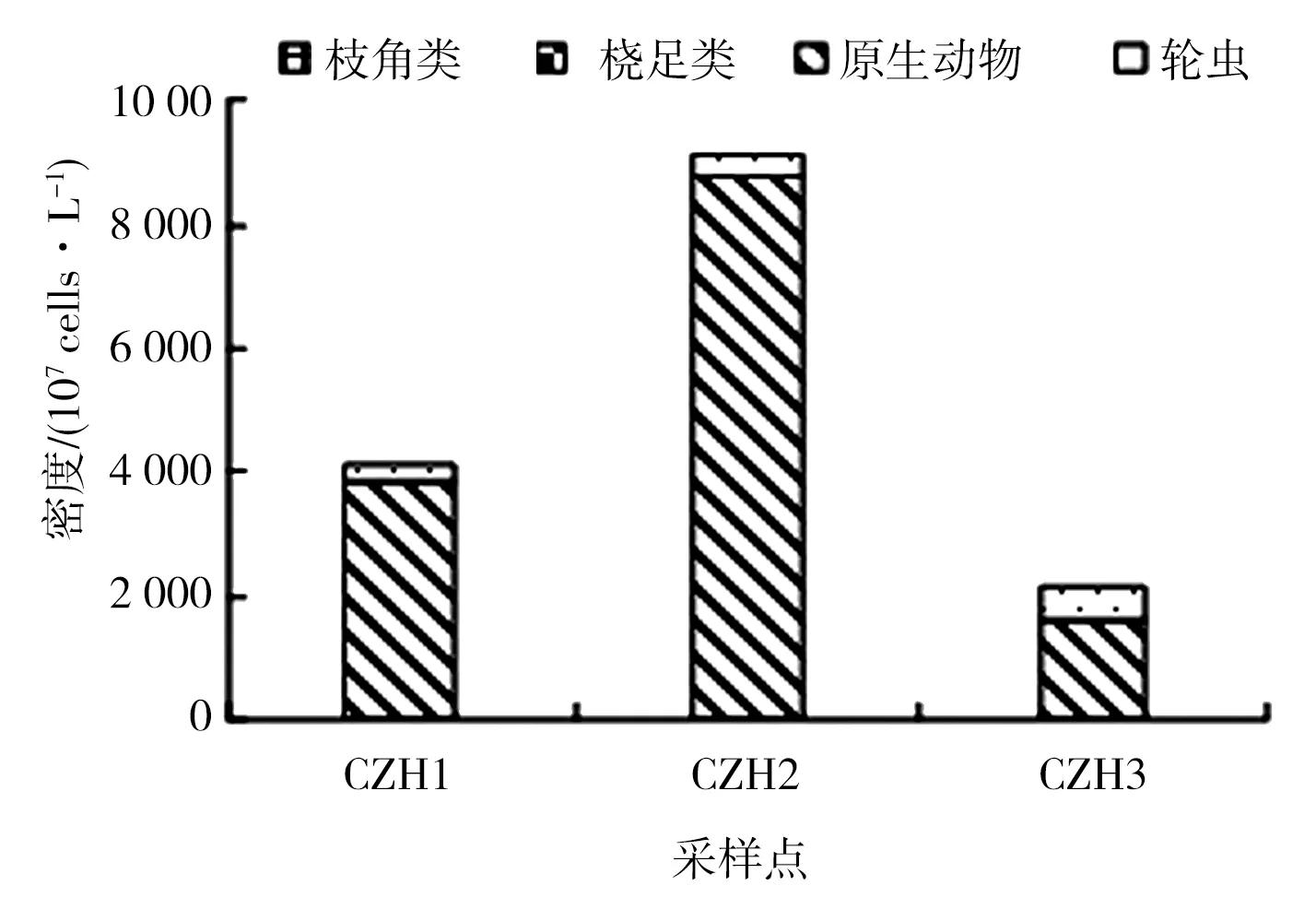

b)浮游动物。研究区3个采样点共采集浮游动物32种,其中,枝角类7种,桡足类5种,轮虫12种,原生动物8种(图5)。各样点浮游动物群物种丰富度在19~26种之间,平均23.67种。耐污种类如长足轮虫和萼花臂尾轮虫等占优势,揭示水质生物学评价结果较差。研究区3个采样点浮游动物密度为2 182.89~9 137.50 ind./L(图6),平均5 137.35 ind./L。其中2号采样点浮游动物密度最高,3号采样点密度最低。杶梓河3个采样点浮游动物Shannon-Weiner多样性指数分别为0.43、0.21、1.25,多样性均较低,指示水体处于中污染—重污染状态。

图5 浮游动物物种数

图6 浮游动物密度

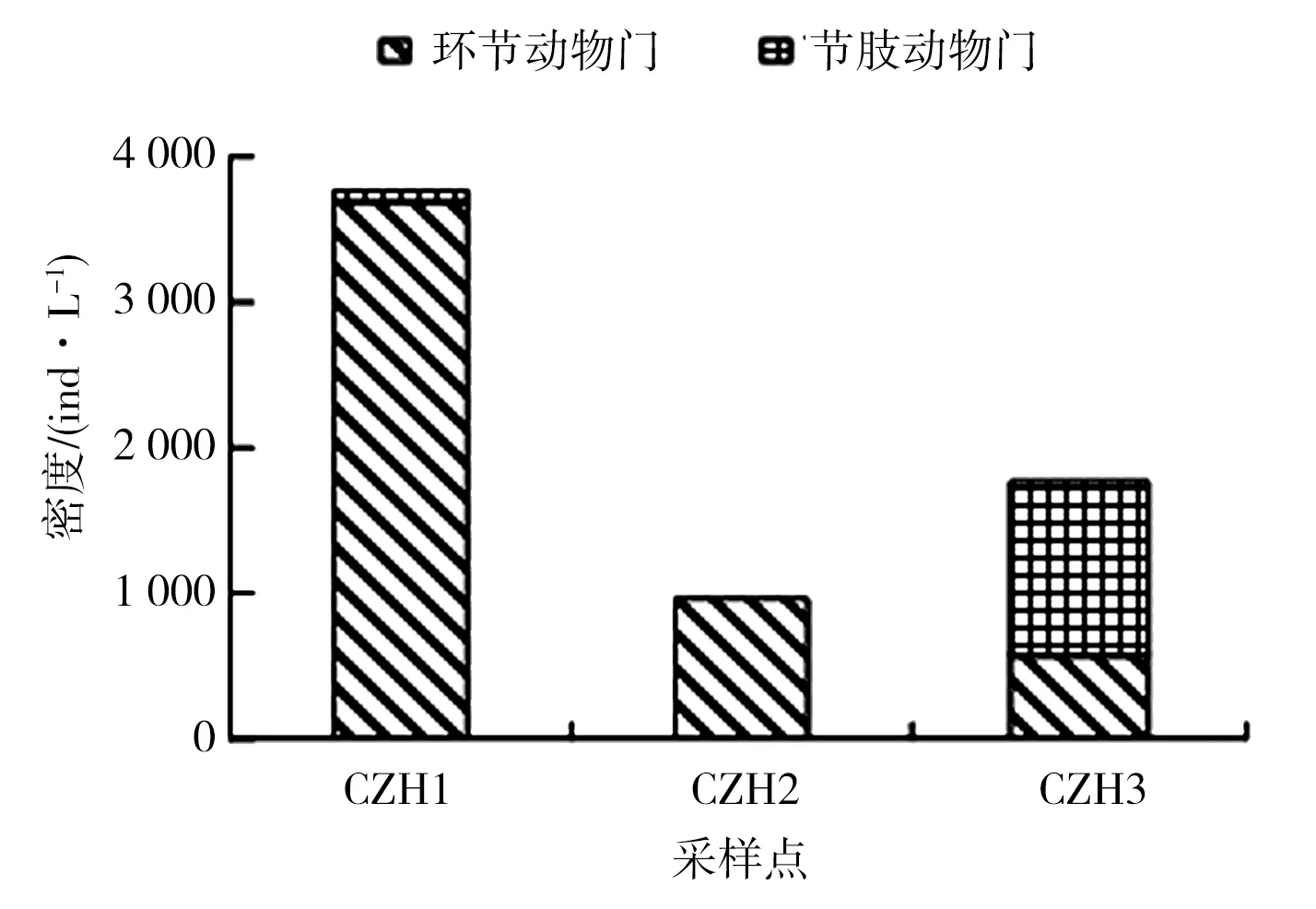

c)底栖动物。杶梓河3个采样点共采集到底栖动物2门4属,其中环节动物门1属为水丝蚓属,节肢动物门3属均为摇蚊类。表明底栖动物种类较少,且均为耐污种类。杶梓河3个采样点的底栖动物密度为960~3 760 ind./ L(图7),平均2 160 ind./ L。其中1号采样点和2号采样点均为环节动物门的水丝蚓属密度占比最高,3号点位因摇蚊类较多,节肢动物门占比最高。杶梓河3个采样点底栖动物的Shannon-Weiner多样性指数分别为0.103、0和0.642。2号采样点因仅检出水丝蚓1属,故Shannon-Weiner多样性指数为0,3个点位的Shannon-Weiner多样性指数均非常低,揭示水体处于重污染状态。

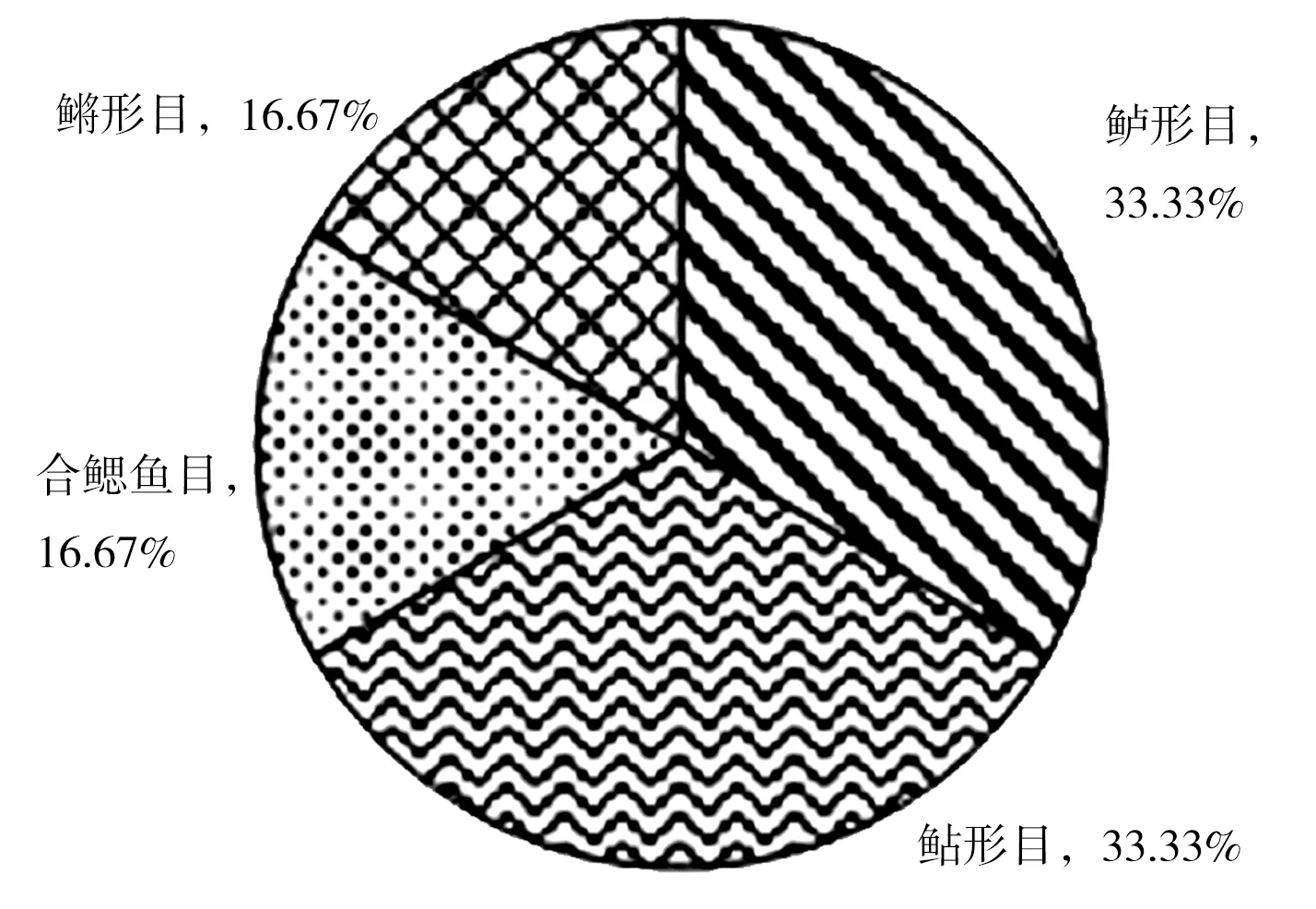

d)鱼类。现场调查发现,杶梓河共有鱼类6种,隶属于4目5科(图8)。其中,鲈形目2科2种,鲇形目1科2种,鳉形目1科1种,合鳃鱼目1科1种。鲈形目和鲇形目是杶梓河的优势种类,分别有2种,各占杶梓河鱼类总数的33.33%。按物种对环境的耐受性划分,所有鱼类均属于耐受性鱼类,且外来鱼类3种,分别为尼罗罗非鱼、革胡子鲇和食蚊鱼,是渔获物中的优势类群。

图7 底栖动物密度

图8 鱼类组成

2.3.3鸟类与两栖动物现状

a)鸟类。2020年5月在杶梓河沿线开展鸟类调查,在监测期间共观测和听到鸟类10目27科46种。其中,褐翅鸦鹃和燕隼是国家二级保护鸟类。调查发现的鸟类中,共有留鸟37种(占80.4%)、夏候鸟11种(占23.9%)、冬候鸟2种(占4.3%),属于鸟类较丰富的区域。

b)两栖动物。两栖动物皮肤裸露、富含腺体、皮肤角质化程度较低,产卵和幼体发育离不开水环境,水环境质量的好坏直接影响到两栖动物的种类和个体数量。杶梓河两栖爬行动物主要集中在上游林缘地带,下游较少。两栖爬行动物的总体数量和种类较少,密度也很低,夜间未听到大量蛙鸣声,个体较为分散。本次调查共统计到两栖爬行动物2目8科12种,两栖爬行动物的总体数量和种类较少,密度也较低。其中,两栖类均为无尾目,有姬蛙科、树蛙科、叉舌蛙科、蛙科、蟾蜍科共5科9种,姬蛙科最多,有5种,其余各科每科1种;爬行类为有鳞目,共3科3种。

2.3.4山体植被现状

杶梓河水闸至深惠交界断面流域山体面积约2.52 km2,山体共有维管植物224种,隶属于78科184属,未发现野生的珍稀或濒危植物。其中,有蕨类植物7科10属13种,裸子植物3科3属4种,被子植物68科171属207种。

在科内属的组成中,菊科(Asteraceae)所含属最多,有19属;其次是禾本科(Poaceae),18属;豆科(Fabaceae),17属;含6属以上的科有茜草科(Rubiaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、锦葵科(Malvaceae)、叶下珠科(Phyllanthaceae)。在科内种的组成中,含7种以上的科有豆科(Fabaceae,24种)、菊科(Asteraceae,20种)、禾本科(Poaceae,19种)、茜草科(Rubiaceae,11种)、叶下珠科(Phyllanthaceae,8种)共5科,占总科数的6.4%;以上4科种数共16种,占总种数的20.5%,它们构成了调查范围内植物的主体;含4~6种的科有大戟科(Euphorbiaceae)、锦葵科(Malvaceae)、莎草科(Cyperaceae)、桃金娘科(Myrtaceae)、茄科(Solanaceae)、苋科(Amarantha)、旋花科(Convolvulaceae)、樟科(Lauraceae)等,占总科数的14.1%;仅含1种的科有44科,占总科数的56.4%。

3 碧道生态修复方案

根据深圳市对碧道建设“安全的行洪通道、健康的生态廊道、秀美的休闲漫道、独特的文化驿道和绿色的产业链道”等定位,杶梓河碧道在行洪安全、休闲游憩、文化驿道方面已达标。因此,生态修复是现阶段的核心任务,从而提升杶梓河绿色产业功能。

3.1 修复目标

a)水环境目标。根据《深圳市碧道建设总体规划(2019—2035)》,结合杶梓河现状水环境和整治规划目标,确定杶梓河碧道水环境为地表水准Ⅲ类(总氮除外)。

b)生态目标。采用焦点物种理论[16],即从栖息地的保护物种选取典型的、有代表性的物种作为保护目标,深化保护计划。根据杶梓河生态调查结果,选择小白鹭和赤颈鸭,以及鲤科作为指示物种。小白鹭和赤颈鸭作为鸟类指示物种:这2种水鸟在沿海及海岸湿地、河流湿地均有栖息,在生态习性、保护级别和人为干扰容忍度上互补,具有代表性且在本地为常见种,可作为指示物种[17-18]。鲤科作为高等水生生物指示物种:根据本次鱼类调查鲈形目和鲇形目是杶梓河的优势种类,且多为外来种。为了改善鱼类结构,选择本地代表性鱼类——鲤科作为修复目标[19],鲤科属于半洄游鱼类,对生存环境适应性很强,栖息于水体底层,适宜含盐量为1~4 g/L,适宜的水温在20~32℃,适宜生长的pH是7.5~8.5,最佳流速范围为0.2~0.6 m/s,最佳水深范围为1.0~1.5 m[20-21]。杶梓河的水文和环境背景条件,适宜于鲤科的生长,可作为水生态修复的先锋物种加以采用。

3.2 工程布局

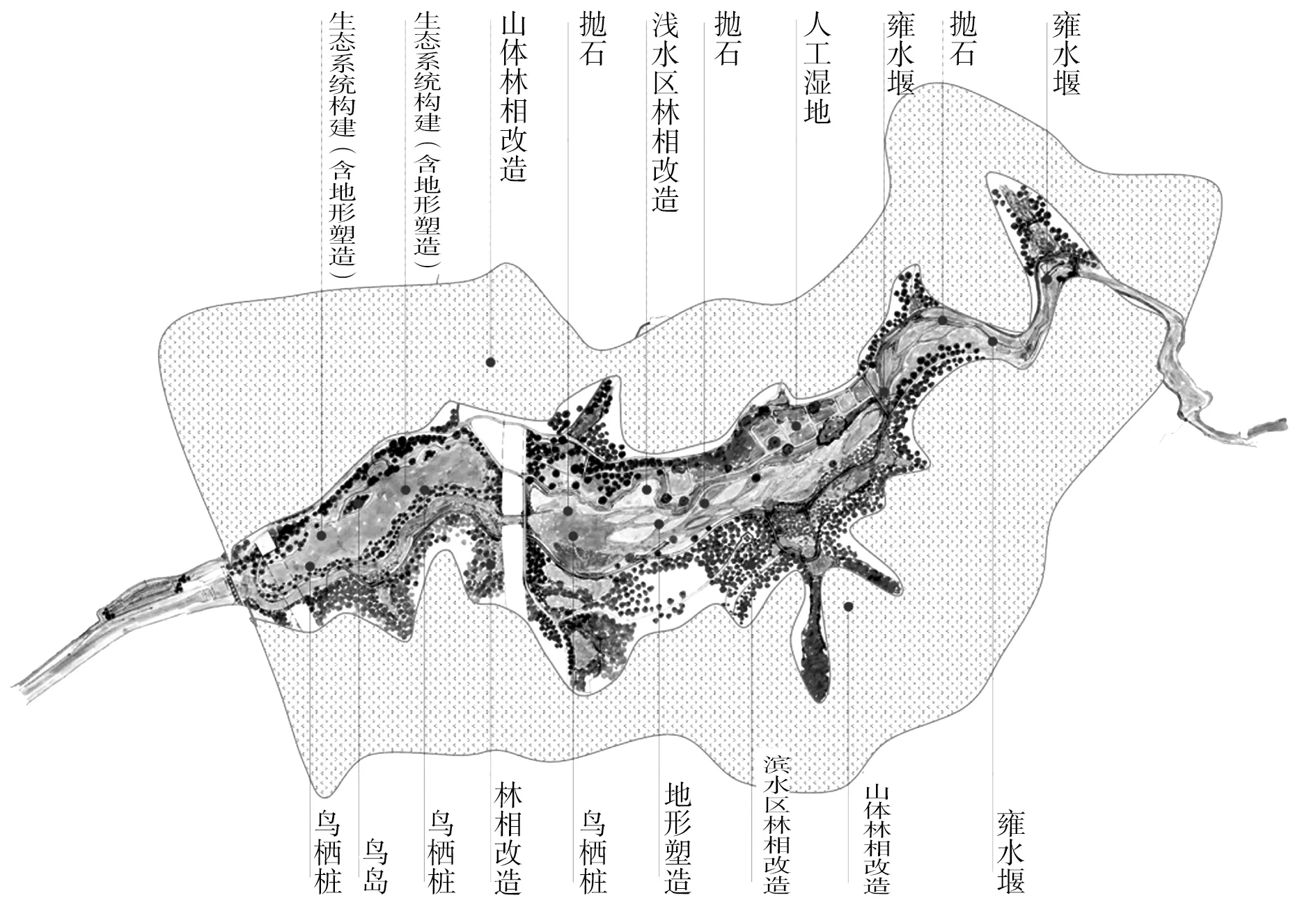

参照香港湿地公园和新加坡双溪湿地公园功能分区,将杶梓河功能区划分为游憩区、保护区和保育区(图9),实现开发与生态保护的平衡。

图9 杶梓河水生态修复工程布局示意

a)游憩区:进行科普教育和湿地展示等活动,存在一定干扰。游憩区位于河流两岸,占比约为6%。游憩区碧道修复主要包括滨水区林相改造和浅水区植物修复。

b)保护区:为动物提供湿地栖息地,具有自维持与自然演替的能力,自然生态功能强,限定为保护与监测活动,人为干扰弱。保护区位于河床湿地,占比约为8%。保护区碧道修复主要包括水环境提升措施(人工湿地)、深潭-浅滩修复、地形塑造、河道内抛石、鱼类栖息空间、鸟栖桩、库区生态系统构建等。

c)保育区:保护山体生态系统,为陆地生物提供栖息地,自然生态功能强。保育区位于山体,占比约为86%。保育区碧道修复主要包括山体林相改造。

3.3 技术措施

技术措施首先通过水环境提升和生态水量的保障措施,为生物的生存提供良好的环境。同时通过林相改造,深潭-浅滩修复、地形塑造、河道内抛石、鱼类栖息、鸟栖桩、生态系统构建等措施,在杶梓河打造多食物链、多营养级和生态多样性富集的健康生态系统。

3.3.1水环境提升措施

根据惠阳区杶梓河水环境整治工程,在深惠交界处建设一座污水处理厂,用于处理杶梓河惠州段旱季入河的污水,处理规模为2万m3/d,出水CODCr、BOD5、氨氮、总磷等主要水质指标为Ⅳ类,基本解决了杶梓河旱季污染问题。为了进一步提升河流水环境,本次生态修复在中上游段建设一座复合人工湿地,湿地包括调节池、生态氧化池、生态砾石床、高效垂直流人工湿地、曝气清水池,湿地占地面积为61 315 m2,处理规模2万m3/d,BOD5负荷25 kg/(hm2·d),表面水力负荷0.41 m3/(m2·d),出水CODCr、BOD5、氨氮、总磷和溶解氧等主要水质指标提升至地表水准Ⅲ类,再排入下游库区,通过污水处理厂-复合人工湿地-水库,为下游河流提供高品质水源。

3.3.2林相改造措施

a)山体林相改造。修剪和清理过于密集的乔木枝冠、林下植被,引种乔木野漆树(RhussylvestrisSieb.&Zucc)、构树(Broussonetiapapyrifera)、小叶榕(FicusmicrocarpaL.f.)、高山榕(Ficusaltissima)、大花紫薇(LagerstroemiaspeciosaPers.)、乌桕(Sapiumsebiferum(L.)Roxb.)、杨桃(AverrhoacarambolaL.)、刺桐(ErythrinavariegataLinn.)、红花荷(RhodoleiachampioniiHook.f.)、长芒杜英(ElaeocarpusapiculatusMasters)、榕树(FicusmicrocarpaLinn.f.)和樟树(Cinnamomumcamphora(L.)Presl.);灌木虾子花(Woodfordiafruticosa(L.)Kurz.)、盐肤木(RhuschinensisMill.)、栀子(GardeniajasminoidesEllis)和胡枝子(Lespledezaformosa)等引鸟植被,构建乔木+灌木+草本植被结构,营造合理林窗空间,提升鸟类多样性,为鸲类、鹟类、寿带等提供栖息地和食物,同时高冠大树也为鹭类创造相对安全的夜宿地。

b)滨水区林相改造。滨水区适宜采用开花乔木、耐水湿乔木修复,可为鸟类提供食物来源和栖息地。主要植被包括红花羊蹄甲(BauhiniablakeanaDunn)、木棉(Chorisiaspeciosa)、火焰木(SpathodeacampanulataBeauv)等乔木,以及锦绣杜鹃(RhododendronpulchrumSweet)等灌木,以上植物的花朵可为各种鸟类提供食物。同时,适当种植池杉(TaxodiumascendensBrongn.)和水翁(Cleistocalyxoperculatus)等大型乔木,利于中型鸟类飞行和停留,为鹭类等水鸟提供理想的觅食停留树林。

c)浅水区植物修复。浅水区结合水环境提升工程设计对水生植物的种植需求,营造岸上、挺水、浮水和沉水相结合的复合型水生植物群落,主要植被包括芦苇(Phragmitesaustralis(Cav.)Trin.exSteu)、香蒲(TyphaorientalisPresl)、再力花(ThaliadealbataFraser)、美人蕉(CannaindicaL.)、荷花(NelumboSP.)、睡莲(NymphaeaL.)和苦草(Vallisnerianatans(Lour.)Hara)等,为游禽和涉禽等鸟类提供觅食、栖息场所。

d)水体修复措施。杶梓河深潭-浅滩修复主要位于上游河段,共设计3处梯级雍水堰,考虑鲤科指示物种的洄游,梯级雍水堰高度为0.5 m左右,通过梯级雍水堰设计提升水位,通过抛石形成的水口,起到局部调整流速和水流方向的作用,实现水流形态多样性,营造深潭-浅滩序列,构建多样生境系统。

e)地形塑造。根据指示物种小白鹭和赤颈鸭等鸟类以及鲤科等鱼类生活习性,通过对约42 hm2面积的河湖地形塑造,营造静水水体和流水水体,构建开阔水面、浅滩、岛屿、梯级湿地、林地等多样生境(表2),促进杶梓河生物多样性修复。

表2 生境修复技术要点[22-24]

f)河道内抛石。在杶梓河上游河道内设置3处抛石(直径10~20 cm,有利于底栖动物栖息),改变原有河道单一的水流状态,依靠水流的自然力量重塑健康河道的冲淤过程,恢复深潭-浅滩结构,为喜好深水环境的鱼类和部分底栖动物种类提供优质生境,浅滩区域为喜好激流的水生昆虫幼虫等生物提供良好的生存空间[25]。

g)鱼类栖息空间。结合跌水、丁坝和护岸设施,考虑鲤科等目标鱼类生活习性,在杶梓河两岸,尤其是库区构建多处鱼类栖息空间,采用4种型式,分别有适用于弯曲河道凸岸位置的鱼巢砖型式、适用于河道较开阔河段的置大石型式、适用于跌水形成的深潭处仿木桩型式、适用于较平直河段半原木掩盖型式。

h)鸟栖桩。根据研究鸟类的生活习性,在杶梓河库区深水区采用松木桩构建鸟栖桩,共设置3处鸟栖桩,鸟栖桩直径10~15 cm,高出水面1.0~1.5 m,为鸟类提供休憩场所。

i)库区生态系统构建。在杶梓河水闸以上库区,采用生物操纵技术,通过水体与驳岸改造、底质改良、水生植物修复、水生生物放养和增氧曝气等措施,构建“浮游动物-沉水植物-挺水植物-水生动物-微生物群落”共生稳定生态系统,库区生态系统构建面积约4.6 hm2,占保护区面积的20%,形成草型清水态湖库。

3.4 预期效果

通过水生态修复工程的实施,杶梓河水质有望得到明显改善,构建以鱼类和鸟类为指示物种的多样栖息地,修复鸟类和鱼类丰富多样的湿地生态系统,预期构建保育-游憩-保护生态格局,鸟类、鱼类、两栖动物等多样性显著增加,实现河流水质从“消除黑臭”走向“稳定达标”,实现碧道生态从“破碎、单一”走向“健康、稳定”,为郊野型碧道建设提供范例。

4 结论

本研究选取深圳市龙岗区杶梓河碧道为研究区,通过水环境与水生态调查分析,提出碧道水生态修复方案,得到如下结论。

a)研究区水生生态系统受损严重。研究区水体水环境总体上来说尚处劣V类状态,浮游植物、浮游动物和底栖动物Shannon-Weiner多样性指数揭示水体处于中污—重污染状态;同时还存在外来鱼类入侵并占据优势,以及两栖动物种类较少等生态问题。

b)陆地生态系统受到的干扰相对较小。指示陆地生态系统健康的山体植被群落,鸟类的种类与群落结构均较为丰富。

c)系统构建碧道水生态修复方案,包括出水水质可达准Ⅲ类的污水处理厂-复合人工湿地-水库水质净化系统;以小白鹭和赤颈鸭,以及鲤科作为指示物种,修复山体-滨水区-浅水区林相结构,以及“沉水植物-浮叶植物-挺水植物-浮游动物-鱼类”共生稳定生态系统。

d)碧道水生态修复是以自然做功为主,人工修复为辅助,存在着不确定性。后续结合工程实施,开展水环境水生态连续监测,优化与完善修复方案,为广东省碧道建设提供深圳样版。