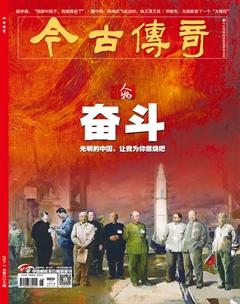

王淦昌“要做科学家,不做科学官”

“国家的强盛才是我真正的追求”“中国的现代化不能用钱从国外买来,而必须自己艰苦奋斗,才能创造出来……”

王淦昌(1907-1998),江苏常熟人。中国科学院院士。核物理学家,中国核武器研制的主要奠基人之一。1978年加入中国共产党。1982年获国家自然科学奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1999年获“两弹一星功勋奖章”。

“两弹”研制成功后的1978年除夕夜,王淦昌与邓稼先互相敬酒,邓稼先哽咽着对他说:“叫了王京同志十几年,叫一次王淦昌同志吧!”他一听,鼻子就酸了,眼泪止不住地流。人们才知道,核武器研究基地那个沉默寡言的王京就是王淦昌。

两次坚持归国,三次错失诺贝尔奖

1925年,18岁的王淦昌考进清华大学物理系。次年“三一八”惨案发生,北平多所高校学生和群众为抗议日本侵略上街游行却遭反动政府大屠杀,游行队伍中的王淦昌目睹了这一切,义愤心情久久难以平复。他向老师叶企孙倾诉,叶企孙说:“归根结底是因我们国家太落后了,若我们先进强大,谁敢欺侮?要想我们的国家强盛,必须发展科技教育,我们重任在肩啊!”这句话有如醍醐灌顶。王淦昌天资聪颖又勤奋刻苦,老师吴有训十分喜歡他,让他毕业后留校当助手。

1930年,王淦昌考取德国柏林大学,师从著名核物理学家莱斯·迈特纳。1931年,王淦昌提出发现中子的试验设想,但是迈特纳未能采纳他的建议。1932年,英国科学家查德威克按此思路进行试验发现了中子并获得诺贝尔奖。迈特纳知道后,立刻向王淦昌道歉,王淦昌却说:“这不能怪您,是因为我没坚持自己的想法。”

1934年取得博士学位后,27岁的王淦昌毅然决定回国。一些教授想挽留他:“科学是没有国界的,中国那么落后,没有从事科学研究的实验条件,你回去是没有前途的……”他坚定地说:“科学虽然没有国界,但科学家是有祖国的!我留学目的就是为了更好地报效祖国,中国目前是落后,但她会强盛起来的。”

回国后,王淦昌先后任教于山东大学和浙江大学,在战乱中的浙大教书14年。作为教授的他有着较高的工资,可是令人惊讶的是,王淦昌常常吃不饱饭,甚至下课后还要去放羊赚钱。后来大家才得知,为了支援抗战,王淦昌捐献了自己所有的积蓄,甚至把妻子的陪嫁首饰也捐了出去。为躲避战乱,浙江大学不断搬迁,王淦昌也跟随学校一路西迁。西迁途中,没有合适的实验器材,没有固定的实验场所,甚至基本的生活条件都不具备,但王淦昌依然坚持着自己的科研事业,向着物理世界不懈探索。

1942年1月,王淦昌在美国《物理学评论》上发表论文《关于探测中微子的一个建议》,提出了验证中微子存在的实验方案。这篇论文在国外引起了巨大轰动。但当时中国没有条件支持他的实验,他又一次与诺贝尔奖失之交臂——1953年,美国科学家莱因斯在此论文的基础上探测到了中微子,获得了1995年诺贝尔物理学奖。

1950年后,王淦昌调到中国科学院近代物理研究所工作。1956年9月,他作为中国代表到苏联杜布纳联合原子核研究所工作,并于1958年担任该所副所长。

1960年,王淦昌直接领导的物理小组经过上千次实验,首次发现了反西格马负超子。该发现将人类对物质微观世界的认识向前推进了一大步,在国际学术界引起了轰动。世界物理学界公认:这是王淦昌第三次与诺贝尔物理学奖擦肩而过的重大发现。后来由于王淦昌回国研制核弹在科学界突然“人间蒸发”,反西格马负超子的诺奖申请因无人牵头而放弃。

王淦昌受到苏联科学界的高度重视,他们不仅让王淦昌搬进了豪华别墅,为他配备了高级轿车,还派画家为他画像,派记者为他写文章……想让他留在苏联。王淦昌丝毫不为所动,因为他魂牵梦萦的一直是自己的祖国。

一天,王淦昌来到中国驻苏联大使馆,把他在苏联工作期间节省下来的14万卢布交给中国驻苏大使刘晓,他说:“请代我转交给祖国和人民吧,这是一个游子的一点心意。”刘晓知道,王淦昌的生活并不宽裕,一家人全靠他的工资为生,这笔钱是他从牙缝中挤出来的,无论如何也不愿接收。王淦昌动情地说:“游子在外,谁不惦记家中的父老乡亲?给家中父母用钱,这是理所当然的事。现在,眼看着国家遇到了困难(三年困难时期),我作为一个中国人,难道不应尽一点儿心意吗?”刘晓只好收下。

1960年12月,王淦昌回到祖国。他经常对人们说:“千亲万亲不如祖国亲,千好万好不如祖国好。”王淦昌的两次归国,就是对此最好的说明。

“国家的强盛才是我真正的追求”

1959年,苏联撕毁了援助中国建设原子能工业的协定,党中央决定自力更生建设核工业。

1961年4月1日,王淦昌来到主管原子能工业的第二机械工业部(二机部)办公大楼,部长刘杰与副部长兼原子能研究所所长的钱三强向王淦昌传达了中央的重要决定:希望他参加中国的核武器研究。刘杰恳切地对王淦昌说:“王教授,我们想请您参与和领导研制原子弹。这件事情要绝对保密,上不告父母,下不告妻儿,一旦投身其中,恐怕就要告别基本粒子研究工作,您意见如何?”王淦昌坚定地说:“我愿以身许国!”

当时,王淦昌已54岁,正是从事物理实验研究的黄金时期,他在基本粒子和实验物理研究领域已取得许多重要成果,几乎所有人都认为,只要他继续研究下去,一定会取得更大成就。但是,他毅然放弃了自己得心应手的物理学基础研究工作,投入到一个全新的领域。多年后,说起当时毫不犹豫的决定,他说:“我认为国家的强盛才是我真正的追求,那正是我报效国家的时候。”

从此,王淦昌化名王京,断绝一切与海外的关系,隐姓埋名17年,全身心投入到核武器的研制工作当中。在曾与王淦昌共事多年的中国科学院院士贺贤土印象中,当年中国核武器研制团队中对外使用化名的,似乎只有王淦昌一人。究其原因,“是因为王老在国际上的知名度较高”。

“在国与家之间,父亲把国看得特别重。从记事起,我们就习惯了与父亲聚少离多的生活。”王淦昌二女儿王韫明回忆:“那些年,我们每次问爸爸哪里去了,妈妈总是告诉我们,他在信箱里。我们给他写信,只能写‘某某信箱,王京同志收。后来从报纸上、从号外上,知道了我国第一颗原子弹、第一颗氢弹先后爆炸成功,就隐约地感知到父亲应该也参加了这些绝密工程。”

第一颗原子弹试爆前,已57岁的王淦昌亲自坐着吊车到爆炸塔顶对装置进行验收

当时没有试验场地,借用的是部队的靶场。王淦昌和郭永怀走遍了靶场的每一个角落,和科技人员一起搅拌炸药,指导设计实验元件和指挥安装,直到最后完成实验。到1962年底,他们基本掌握了原子弹内爆的手段和实验技术。

随着研制任务的深入,爆轰试验场须迁移到西北高原。就在离开北京实验场那天,55岁的王淦昌拔下几根白发,悄悄地放在北京古长城的石缝中留作永久的纪念。

1963年春天,王淦昌扛起简易的行李卷和背包,动身开创西北核武器研制基地。刚刚开始建设的基地条件极为艰苦,3200米的海拔让很多人高原反应不断。王淦昌坚持深入到车间、实验室和试验场地,去了解情况和指导工作,兴致勃勃地和大家讨论问题,常常一起工作到深夜。

在人迹罕见、荒凉偏远的爆轰试验队的西北高原核基地,王淦昌面对年龄、缺氧、高血压、盐碱水这些困难,他毫无怨言,在一年之内得到了数千个元件爆炸数据,为我国核武器研制作出了巨大贡献。

作为第一颗原子弹冷试验的总指挥,大到试验方案的设计、数据资料的收集整理分析,小到试验场每只雷管的安装,王淦昌都亲自督阵甚至动手,要求大家做到万无一失。第一颗原子弹试爆前,57岁的王淦昌亲自坐着吊车到爆炸塔顶对装置进行验收,看雷管是否插到位、探头安装是否可靠、电源是否全接通……

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。观察所里的人们叫着、跳着互相祝贺,王淦昌流下了激动的热泪。1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功,其中也有他的心血。

1969年初,中央决定进行第一次地下核试验。当时,核大国对我国发展核武器设置重重障碍,我们必须以最快的速度通过地下核试验这一关。王淦昌作为地下核试验的倡导者和领导者,深知这项任务的重要性和紧迫性。然而正值特殊时期,青海基地处于半瘫痪状态。

王淦昌十分焦急,白天深入到两派群众中做工作,晚上又到职工宿舍挨家挨户动员大家参加科研生产。有一次,好不容易叫到一些人开工生产,忽然有人哄闹着不干了。王淦昌急了,拦住问:“工作还没干完,怎么能走呢?”“王老,我们不走不行啊,食堂的师傅都去‘闹革命了,没人给我们做饭,我们不能饿着肚子干活啊!”王淦昌没有办法,只好去军人服务社临时找几个家属帮忙,服务社的人手一摊:“干活的人好找,可是谁给她们工资呢?”“我出!”王淦昌干脆地说道,“我这儿的钱你先拿去,不够,从我的工资里扣”。年过花甲的王淦昌不顾恶劣条件,背着氧气袋四处奔波,以拳拳之心、赤诚之意奇迹般地化解了两派间的对立情绪,让他们共同在国家利益的旗帜下精诚合作,使第一次地下核试验取得圆满成功。

之后,王淦昌又领导了中国第二次和第三次地下核试验成功。人们称王淦昌为“核弹先驱”,他說:“这是成千上万科技人员、工人、干部共同努力的结果,我只是其中的一员。”

“中国的现代化不能用钱从国外买来,而必须自己艰苦奋斗,才能创造出来”

王淦昌一生致力于科学研究上的求新与创造。他曾说:“科学上的新追求,才是我的最大兴趣。”中国工程院原副院长杜祥琬院士说:“他(王淦昌)始终代表着科学研究的方向,努力求新,不断追求新的超越。”

1961年,和王淦昌一起调入二机部九所担任技术领导的还有彭桓武、郭永怀。他们三人分别主管实验研究、理论研究和设计研究,被公认为是核武器研制领域的三大支柱,在当时被学生辈的邓稼先亲切地称作“三尊大菩萨”。

核武器研制是一项涉及众多学科、庞大复杂的科学工程。渊博的专业知识、丰富的基础研究经验和深刻的洞察力,使王淦昌在核武器研制过程中发挥了重要作用。他随时了解并总结大家的研究结果和遇到的问题,及时分析调整,使“两弹”研制在选择阶段目标和技术途径上没有走大弯路,进度很快。

当时实验条件差,设备仪器都很缺乏。为诊断内爆过程,王淦昌首先提出并和大家一起研制成功国内第一台脉冲X光机和相应的诊断探测设备,这些开创性的工作为“两弹”突破起到重要作用,开拓了核武器物理实验研究的新领域。他在20世纪70年代领导研制成功国内第一台6兆伏油介质脉冲X光机,在20世纪80年代又研制出强流电子直线感应加速器、10兆电子伏、29兆电子伏的大型加速器等。

1978年,王淦昌调回北京,被任命为二机部副部长、原子能研究所所长。直到彼时,他终于恢复了自己的名字。除夕夜,他和邓稼先相互敬酒,邓稼先说:“叫了王京同志十几年,叫一次王淦昌同志吧!”他一听,鼻子就酸了,眼泪止不住地流。

同年,王淦昌实现了自己多年来梦寐以求的愿望——光荣地加入了中国共产党。

王淦昌继续在科研领域不断探索。作为最早在我国介绍核电站的科学家之一,他以极大的热忱推动我国核电的建设,为我国核电事业迈出艰难的第一步作出了巨大贡献。

1982年,国务院批准了浙江海盐的秦山核电站项目。项目还没动工,就遇到了强烈的反对声。有不少人认为,我们可以引进国际上成熟的90万千瓦核电站技术,没有必要从30万千瓦的原型核电站做起。那次,王淦昌很生气,他明确回应:“中国的现代化不能用钱从国外买来,而必须自己艰苦奋斗,才能创造出来……尤其是像核电站这样的关键技术,应该自主研发为主、国外引进为辅。”

在秦山核电站建设过程中,80多岁的王淦昌到工地去考察过好几次。1991年12月,中国第一座自行设计、建造的30万千瓦压水堆型核电站——秦山核电站并网发电,中国大陆无核电的历史宣告结束。

可以说,在中国发展核电的每一个阶段,都凝聚着王淦昌的心血。秦山核电站、大亚湾核电站的建设,都是在王淦昌等科技工作者的呼吁推动下开展的。

1982年,王淦昌主动辞去了核工业部副部长和原子能研究所所长的职务,专门领导一个小组,继续从事激光核聚变研究。古稀之年,他辞去“大官”“小官”,阅读文献、指导科学研究、关注着世界科学发展的每一个新动向,保持着一个科学家的本色。他曾说:“要做科学家,不做科学官。别人可以担任的工作,我何必一直担任下去呢?但是有一项工作我是永远不会辞掉的,就是科研。”

1986年3月2日,为了我国科学技术的发展,特别是高科技事业的发展,王淦昌与王大珩、杨嘉墀、陈芳允联名向中央提出了《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》。于是,有了“863计划”。该计划为我国21世纪高技术发展开创了新局面。

“工作都是大家干的,个人只是沧海一粟,离开了团队将一事无成”

从“两弹”突破时期开始,王淦昌就非常关心年轻人的成长,注重培养和锻炼一支年轻的科研技术队伍。他把关键问题分解后,就放手交给年轻人去做,同时又对他们提出严格要求,经常检查他们的原始记录,肯定他们工作上的点滴进步,指出缺点和不足,并帮助他们解决遇到的难题,使当时这支平均年龄只有29岁的科技人员队伍迅速成长起来。

王淦昌认为必须在学术研究上创造“百家争鸣”的环境,在热烈的讨论中,才可能迸发出更多的学术火花和创新思想。他科研作风严谨踏实,对工作极端认真负责,又虚怀若谷,从不以权威自居。每次学术讨论会上,王淦昌都认真倾听别人发言,遇到不熟悉的问题都会向主讲人询问,哪怕对方是刚出校门的年轻人。

王淦昌曾担任20年的大学教授,桃李满天下,现在国外的李政道等科学家都是他的弟子。在国防科研领域,他言传身教,影响和造就了一大批人才。周光召、邓稼先、于敏、陈能宽、程开甲、杜祥琬、胡仁宇、胡思得、唐孝威、吕敏、丁大钊、王乃彦、贺贤土……这些在各自领域中闪闪发光的名字,都曾在他的直接指导下得到成长。

王淦昌与夫人吴月琴育有5名子女,忙碌的工作讓他忽略了小家,他常为此感到内疚:“我在家里对物理现象的对称性做得太差。”

“钱够花就行了,应当把它们用到更需要的地方去。”这是王淦昌常常对子女说的一句话。他把“够花”的标准定得很低:家中的伙食一向十分简单,穿着上也从不讲究,家里用的桌子、书柜的油漆大都已脱落,一把旧藤椅不知道坐了多少年都不舍得丟掉……然而,当需要把钱“用到更需要的地方去”时,王淦昌则十分慷慨。作为享誉世界的著名核物理学家,王淦昌一辈子所得的奖金没有留作己用,也没有用在儿女身上。

王淦昌八十寿辰时,严济慈、周培源、钱学森、钱三强等学者都来了,李政道也特地从美国赶来,想为他贺寿。王淦昌却说,最好的贺礼是做出学术成果。所以,生日当天,在北京科学会堂里,核工业部部长蒋心雄简单致辞后,就由中科院上海光机所邓锡铭等人作学术报告。“最后我父亲说:‘我向大家汇报最近一个时期,我和一些同志开展准分子激光研究工作的情况。然后,打开投影仪就开讲。”王淦昌二女儿王韫明回忆道。

1997年8月,王淦昌腿骨骨折,卧床期间健康状况急转直下。1998年夏,94岁的夫人吴月琴不慎摔了一跤,不久,这位陪伴王淦昌78年的老人撒手人寰。妻子的突然辞世,使王淦昌的身心受到了重创。几个月后,1998年12月10日,王淦昌逝世,享年91岁。

2007年5月27日,中国科学院国家天文台将1997年11月发现的一颗小行星命名为“王淦昌星”。

(责编/黄梦怡 责校/彭思贝、李希萌 来源/《“愿以身许国”的核物理学家王淦昌》,孟红/文,《世纪风采》2017年第8期;《共和国的脊梁——两弹一星元勋王淦昌》,史轩/文,《中国青年报》2015年12月13日;《我愿以身许国——王淦昌》,柳江美/文,《科学家》2014年第10期等)