上海张江科学会堂结构选型及设计

方义庆,包联进,陈建兴

(华东建筑设计研究总院, 上海 200002)

1 工程概况

上海张江科学会堂[1]位于上海浦东新区张江中区41-07地块,西邻哥白尼路,南靠海科路,北临川杨河。建筑外立面沿高度螺旋式上升(图1),建筑高度50.0m,结构高度46.9m,平面尺寸约为220m×146m,最大跨度68m,地上6层,地下2层,1~6层层高分别为17,5.76,5.76,4.4,7.68,4.94m;地下2层、地下1层层高分别为5.5,6.5m。上海张江科学会堂定位是面向国际的科技论坛、交流、会务、展示的活动场所,体现科学会堂的仪式感,标志性与显示度。功能以会议为主,兼顾与会议有关的展览展示、演示、发布、宴会等功能(图2)。

图1 建筑效果图

图2 建筑功能区布置

上海张江科学会堂结构具有以下特点:1)为超长钢结构,地上平面尺寸约为220m×146m,不设置结构缝;2)平面不规则,2层以上平面呈“凹”形;3)大跨度、大悬挑,主会场最大跨度为68m;4)局部错层、夹层;5)使用活荷载大,主会场使用活荷载为15kN/m2,多功能厅使用活荷载为5kN/m2,屋面层存在较大范围300~600mm厚覆土;6)结构竖向层高变化大,首层层高17.0m,其他层层高为4.9~7.7m;7)建筑形体复杂,外立面沿高度螺旋式上升;8)竖向构件不连续,大跨度转换桁架托柱转换。本项目抗震设防烈度为7度,地震作用加速度峰值为0.10g,场地特征周期为0.90s,抗震设防类别为乙类。50年一遇风荷载为0.55kN/m2,地面粗糙度类别为C类。结构安全等级为二级,其中大跨度转换桁架及相邻的转换柱的重要性系数为1.1,其他构件重要性系数为1.0。

2 结构选型

考虑到上海张江科学会堂项目建筑形体复杂,且具有多项抗震不规则项、超长不设置结构缝、质心偏置、大跨度结构、局部大悬挑、大跨度转换结构等特点,本工程采用钢框架-屈曲约束支撑结构体系,并同时采用黏滞阻尼器减震系统。黏滞阻尼器可提供附加阻尼,消耗输入结构的地震能量,可避免侧向刚度过大,解决温度作用下超长结构内力大的问题。屈曲约束支撑(BRB)的合理布置可以提供一定的侧向刚度,使得结构刚心与质心尽可能重合,以减小整体结构的扭转;同时可减小框架结构承担的地震力,提高结构的抗侧效率;屈曲约束支撑在中震、大震作用下屈服后参与耗能减震,有利于提高整体结构的抗震性能。该结构体系适合于存在多项抗震不规则项、对抗震性能要求高的复杂建筑结构。

此外钢框架-屈曲约束支撑结构体系与钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构体系相比,可避免大跨度钢桁架与混凝土剪力墙连接带来的型钢与钢筋相碰等问题,大跨度钢桁架与钢柱连接相对简单,性能可靠[2]。

3 结构体系及布置

3.1 结构体系

主体结构采用钢框架-屈曲约束支撑结构体系,并同时采用黏滞阻尼器减震系统,主会场、多功能厅等大跨度无柱空间采用钢桁架结构体系,结构整体模型见图3。

图3 结构整体模型

钢框架和屈曲约束支撑形成了双重抗侧力体系以抵抗水平荷载(风荷载、地震作用)的作用;同时结构采用了黏滞阻尼器,利用其在地震作用下耗散地震能量,以减小结构构件在地震作用下的受力。

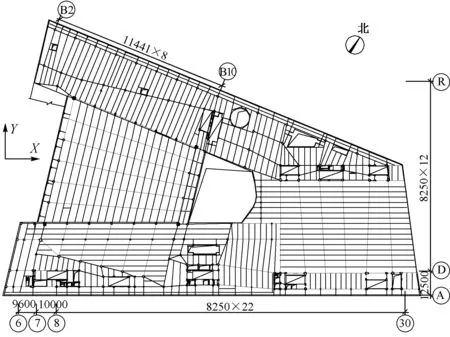

竖向承重结构体系由楼面系统(楼板、楼面钢梁)、大跨度桁架(转换桁架、悬挑桁架)、框架柱共同组成。传力路径为:楼面系统→大跨度桁架→框架柱→基础。2层结构平面布置见图4。

图4 2层结构平面布置图

3.2 框架

3.2.1 框架柱布置

首层框架柱、转换柱、支撑、黏滞阻尼器的布置见图5。受首层主会场及入口广场等大跨度无柱空间的影响,框架柱及支撑仅能在主会场周边、垂直交通(电梯、楼梯间)等位置布置。

主会场两侧共计4个转换柱,与其他竖向构件共同支撑主会场上部结构。因主会场上方两侧分别叠加了多功能厅2和办公等空间,该空间的柱无法落至首层,需要在主会场顶部转换,结构设计时利用建筑立面布置了跨层的托柱转换桁架1和转换桁架2,两榀转换桁架两端与图5所示的转换柱连接。

图5 首层竖向构件布置图

多功能厅2下方为敞开的广场空间,无法布置结构构件,结构设计时结合垂直交通(电梯、楼梯间)和机电用房、辅助用房等隔墙位置,在筒体4~7位置布置框架柱。

3.2.2 截面形式

框架柱采用箱形截面钢柱,钢材等级Q345B,其中与大跨度钢桁架连接的4根框架柱采用钢管混凝土柱,混凝土强度等级为C60,钢材等级Q390C。楼面钢梁采用H形截面,钢材等级Q345B。

3.3 支撑及阻尼器布置

主会场的南侧位置为6层会议和办公空间,该位置的高度和楼层累计质量大于其他位置,存在明显的质心偏置,因此在筒体1、筒体2、筒体3位置布置支撑和阻尼器,以提供抗侧刚度。

在多功能厅2位置,考虑到抗侧刚度对称性,在筒体4~7位置布置支撑和阻尼器。

结合垂直交通(电梯、楼梯间)和机电用房、辅助用房等的隔墙位置,在部分框架柱之间布置屈曲约束支撑(BRB)、普通钢支撑(BR)、黏滞阻尼器(VCD),见图5。

3.4 大跨度桁架

3.4.1 转换桁架

首层主会场上方为2层至屋面的楼层,如图6所示,粗虚线范围为首层主会场顶,阴影范围为2层至屋面的楼层。为避免影响主会场大跨度无柱空间的使用,同时考虑满足主会场净高的要求,结合外立面,结构采用巨型桁架转换。主会场上方转换桁架布置示意图见图7。

图6 转换桁架及主会场平面位置示意图

图7 主会场上方转换桁架布置示意图

3.4.2 主会场屋盖桁架

主会场及多功能厅为大跨度无柱空间,其中主会场跨度为68m,多功能厅1的跨度为48m。

为提高桁架的效率和减轻屋盖面层的重量,结合屋面的找坡方向和坡度(3%),主会场大跨度桁架采用变高度的桁架,桁架两端高3.3m,中间高4.3m。主会场桁架立面布置见图8。主会场屋盖大跨度桁架三维示意图见图7(b)。

图8 主会场屋盖大跨度桁架布置示意图

3.5 消能减震

项目采用屈曲约束支撑与黏滞阻尼器相结合的混合消能减震技术。屈曲约束支撑屈服承载力为1 600kN,极限承载力为3 000kN;黏滞阻尼器阻尼系数为200kN/(mm/s)0.3,阻尼指数为0.3,最大阻尼力为2 000kN。

屈曲约束支撑(BRB)在本工程中的主要作用为:1)调整结构侧向刚度中心,使得结构刚度中心与质心尽量重合,以减小结构扭转效应;2)在中震、大震作用下屈曲约束支撑(BRB)屈服后参与耗能,在强震时有更强和更稳定的能量耗散能力,弥补黏滞阻尼器在大震作用下减震效果较差的不足;3)屈曲约束支撑可以消除传统中心支撑框架中支撑屈曲问题,屈曲约束支撑的受压性能与受拉性能相同,可显著降低支撑的截面尺寸和用钢量;4)避免普通支撑屈曲后对框架梁的不利作用。

黏滞阻尼器在本工程中的主要作用为:1)在小震、中震、大震作用下均参与耗散地震能量,减小结构的地震响应;2)黏滞阻尼器为速度型的消能减震装置,不提供静刚度,不会增加结构的抗侧刚度,有助于减小超长结构在温度作用下的响应。

4 结构整体性能指标

结构计算主要采用ETABS软件,其中梁、柱、支撑采用杆单元模拟,墙体采用壳单元模拟,楼板采用膜单元模拟,阻尼器单元采用Maxwell模型模拟。

4.1 模态分析

计算得到的结构前3阶周期分别为2.11s(X向平动)、1.80s(Y向平动)、1.38s(扭转),表明结构两个主轴方向的动力特性相近,扭转振型周期与平动周期之比小于0.90,满足《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)[3](简称抗规)的要求。

4.2 层间位移角

图9为在风荷载和地震作用下的楼层最大层间位移角,地震作用下的计算采用考虑黏滞阻尼器非线性的弹性时程分析方法,选择了《建筑抗震设计规程》(DBJ 08-9—2013)[4]中的5组人工地震波及2组天然地震波。由图9可以看出,所有楼层在地震作用和风荷载作用下的最大层间位移角均小于1/250,满足抗规及《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99—2015)[5]要求。底层最大层间位移角(7组波的平均值)约1/433,地震作用下最大层间位移角大于风荷载作用下的。

图9 最大层间位移角

4.3 扭转位移比

4.3.1 规范方法(规定水平力法)

采用ETABS软件计算得出,结构在考虑偶然偏心的规定水平力作用下X向扭转位移比为1.13,Y向扭转位移比为1.39;Y向扭转位移比大于1.2,但不大于1.4,结构存在扭转不规则,但不是特别不规则。

4.3.2 考虑黏滞阻尼器影响的弹性时程分析法

黏滞阻尼器在地震作用下具有动刚度,为了考虑黏滞阻尼器的影响,采用弹性时程分析方法作为补充方法以评价结构扭转位移比。

图10为小震弹性时程下2层楼盖水平位移时程的曲线,其中MAX表示该楼层竖向构件位置的最大位移值时程曲线,最大位移值选取平面图中最外侧角部竖向构件位置的包络值;AVG表示该层所有竖向构件位置的平均位移值时程曲线。再根据抗规第3.4.2条条文说明,结合图10,可计算得到该层楼盖的扭转位移比,见图11。由图11可以看出,结构X向扭转位移比最大值为1.17,略大于规定水平力结果;Y向扭转位移比为1.36,结构存在扭转不规则,略小于规定水平力结果。

图10 2层楼盖水平位移时程曲线

图11 基于弹性时程分析的扭转位移比

4.4 剪重比

根据《建筑消能减震技术规程》(JGJ 297—2013)[6](简称消能减震规程)4.2.3条条文说明,黏滞阻尼器消能减震结构的楼层地震剪力的减小,是由于结构总阻尼比的增加,降低了结构地震反应,不是由结构刚度较小导致。因此,计算消能减震结构的剪重比时,应采用弹性反应谱法对无阻尼器模型进行分析。

采用规范反应谱法计算得到结构基底剪重比:X向为0.051,Y向为0.033,均满足抗规不小于0.016限值的要求。

5 黏滞阻尼器减震效果和混合减震阻尼器等效阻尼比计算

5.1 黏滞阻尼器减震效果

为考察黏滞阻尼器的耗能减震效果,分别对设置黏滞阻尼器和不设置黏滞阻尼器的两组模型进行了小震、中震、大震作用下的非线性时程分析。选取7组地震波,其中2组为天然波。为避免BRB的干扰,分析时暂不考虑BRB的耗能减震作用。不同地震水准作用下,黏滞阻尼器的减震效果见表1,其中ST1表示设置黏滞阻尼器的结构,ST0表示不设置黏滞阻尼器的结构,n表示减震效果,即设置黏滞阻尼器的结构计算结果相对于不设置黏滞阻尼器的结构计算结果的变化率,负号表示减小。

阻尼器减震效果对比 表1

由表1可以看出:1)设置黏滞阻尼器后,结构在地震作用下的楼层剪力、倾覆力矩、层间位移角均有减小,说明黏滞阻尼器具有良好的耗能减震效果;2)设置黏滞阻尼器后结构在小震、中震和大震作用下的楼层剪力、倾覆力矩、层间位移角的减幅依次减小,说明黏滞阻尼器对于结构在小震作用下的减震效果最好,对于结构在中震和大震作用下的减震效果依次减弱。

5.2 混合减震阻尼器等效阻尼比计算

5.2.1 计算方法

(1)按照规范公式计算等效阻尼比[7-8]

根据消能减震规程第6.3.2条,消能部件为结构的有效阻尼比可按下式计算(此方法简称为规范方法):

式中:ξd为消能减震结构的附加有效阻尼比;Wcj为第j个消能部件在结构预期层间位移Δuj下往复循环一周所消耗的能量,kN·m;Ws为消能减震结构在水平地震作用下的总应变能,kN·m。

(2)能量对比法

根据阻尼器耗能与模态阻尼耗能的比值可计算阻尼器提供的附加阻尼比[9-10],该方法此处简称为能量对比法。

式中:ξd为附加阻尼比;Ec为固有阻尼耗能,kN·m;Ed为阻尼器耗能,kN·m;ξc为结构阻尼比。

5.2.2 等效阻尼比分析

规范方法和能量对比法都是以阻尼器耗散能量来确定等效阻尼比。规范方法以结构往复一周的耗能近似计算,与实际耗能有一定差异;能量对比法中的能量输入和耗散来自于地震波,其计算的等效阻尼比相对比较合理。

规范方法、能量对比法计算出的阻尼器等效阻尼比见表2,其中VD表示黏滞阻尼器产生的附加阻尼比,BRB表示屈曲约束支撑产生的附加阻尼比。

等效阻尼比计算结果对比 表2

由表1和表2得到以下结论:1)表2中计算结果与表1中计算结果一致,由于黏滞阻尼器出力与速度间的非线性关系,导致阻尼器在不同地震作用水准下的减震效果不同,小震作用下减震效果最好,中震和大震作用下减震效果依次减弱。2)屈曲约束支撑在小震作用下为结构提供刚度,中震和大震作用下屈服耗能,其提供的等效阻尼比随着地震作用的增大而增大,弥补了黏滞阻尼器在大震作用下对减震效果降低的不足。3)小震作用下屈曲约束支撑不提供等效附加阻尼比,中震和大震作用下屈曲约束支撑提供的等效阻尼比分别为1.7%和2.6%。小震、中震和大震作用下黏滞阻尼器提供的等效阻尼分别比为2.8%,2.7%和2.0%。小震、中震和大震作用下黏滞阻尼器和屈曲约束支撑提供的等效阻尼比总和可认为是2.8%,4.4%和4.6%。

6 大跨度转换桁架施工模拟分析

6.1 施工模拟

为考察施工模拟对大跨度转换桁架受力的影响,在构件承载力设计时,考虑了施工顺序对构件内力的影响。施工顺序的选择主要遵循以下原则:1)转换柱和支撑筒体首先施工;2)大跨转换桁架优先施工;3)尽量避免转换柱和支撑筒体在施工过程中产生较大的变形;4)屈曲约束支撑在主体结构完成后安装;5)附加恒载在主体结构施工完成后进行加载,避免施工过程中附加恒载的不均匀布置对主体结构的影响。根据上述原则,项目施工顺序见图12。

图12 施工阶段示意

6.2 施工模拟对转换桁架的影响

大跨度转换桁架施工模拟分析结果表明:1)考虑施工模拟后,转换桁架内力有较大增加,上、下弦杆的轴力比一次加载下增大约20%~40%,腹杆的轴力较一次加载下增加约10%~35%;2)考虑施工模拟后,转换桁架竖向变形增大约40%。

7 结论

(1)上海张江科学会堂主体结构采用了钢框架-屈曲约束支撑结构体系,并同时采用黏滞阻尼器减震系统,该结构体系适合于建筑形体复杂、存在多项抗震不规则项、对抗震性能要求高的建筑结构。

(2)针对采用黏滞阻尼器的结构体系,建议在计算结构层间位移角及扭转位移比时,采用非线性弹性时程分析方法,以考虑黏滞阻尼器的影响。

(3)采用速度型阻尼器与位移型阻尼器相结合的混合减震技术,可充分发挥两种不同类型的阻尼器的优点,并形成互补。

(4)附加阻尼比分析结果表明,黏滞阻尼器在小震作用下减震效果最好,在中震和大震作用下的减震效果依次减弱。屈曲约束支撑在小震作用下为结构提供刚度,在中震和大震作用下屈曲耗能,提供的附加阻尼比随着地震作用的增大而增加,弥补了黏滞阻尼器在大震作用下减震效果降低的不足。

(5)大跨度转换桁架设计时,应考虑施工模拟的影响。考虑施工模拟后,转换桁架内力有较大增加,最大处约增加40%。