鄂南泉塘王金矿地质特征及找矿方向探讨

佘建超,董 超,霍东婵,夏国平,王 桥

(湖北省地质局 第四地质大队,湖北 咸宁 437100)

鄂南大幕山地区位于崇阳—通山锑汞金多金属成矿带,以产出锑矿床(点)为特征[1]。以往找矿勘查和专题研究工作重点围绕大幕山地区的锑矿展开,而对该区的金矿关注较少。2016年,通过实施湖北金牛—九宫地区矿产地质调查项目,在大幕山背斜东转折端圈出4处Au综合异常[2]。2018年,湖北省地质局第四地质大队对位于泉塘王一带的1处Au综合异常进行勘查,圈出了风化壳型和地下(卤)水溶滤型两种新类型的金矿体[3],使该区金矿找矿工作逐渐受到重视。为更好地指导该区金矿找矿工作,本文对泉塘王金矿的第一手资料进行分析,总结矿床地质特征,初步探讨矿床成因和下步找矿方向,以期促进大幕山地区实现金矿找矿突破。

1 区域地质背景

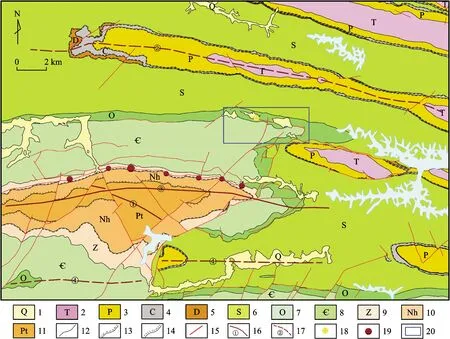

研究区位于幕阜山被动边缘褶冲带,大幕山背斜的北翼(图1)。区域出露的最老地层为冷家系群,向上依次出露南华系—三叠系地层。区内构造主要为褶皱和断裂。褶皱由基底褶皱和盖层褶皱组成,基底褶皱为曾家背斜,呈NW向展布;盖层褶皱主要由高桥向斜、大幕山背斜、黄石洞向斜组成,均呈近EW向展布,其中大幕山背斜是区内锑矿床(点)的控矿构造之一,其核部地层为冷家溪群,两翼地层由南华系—志留系组成。区内断裂十分发育,主要有NE向、NW向和近EW向三组,规模自几千米至数十千米不等,规模较大的断裂常常派生出次级断裂,不同期次的断裂多相互切割。

区内金属矿产以锑矿为主,大量锑矿床(点)分布于近EW向层控断裂与NNE向断裂复合部位(图1)。

图1 大幕山地区地质矿产简图

2 矿床地质特征

2.1 矿区地质特征

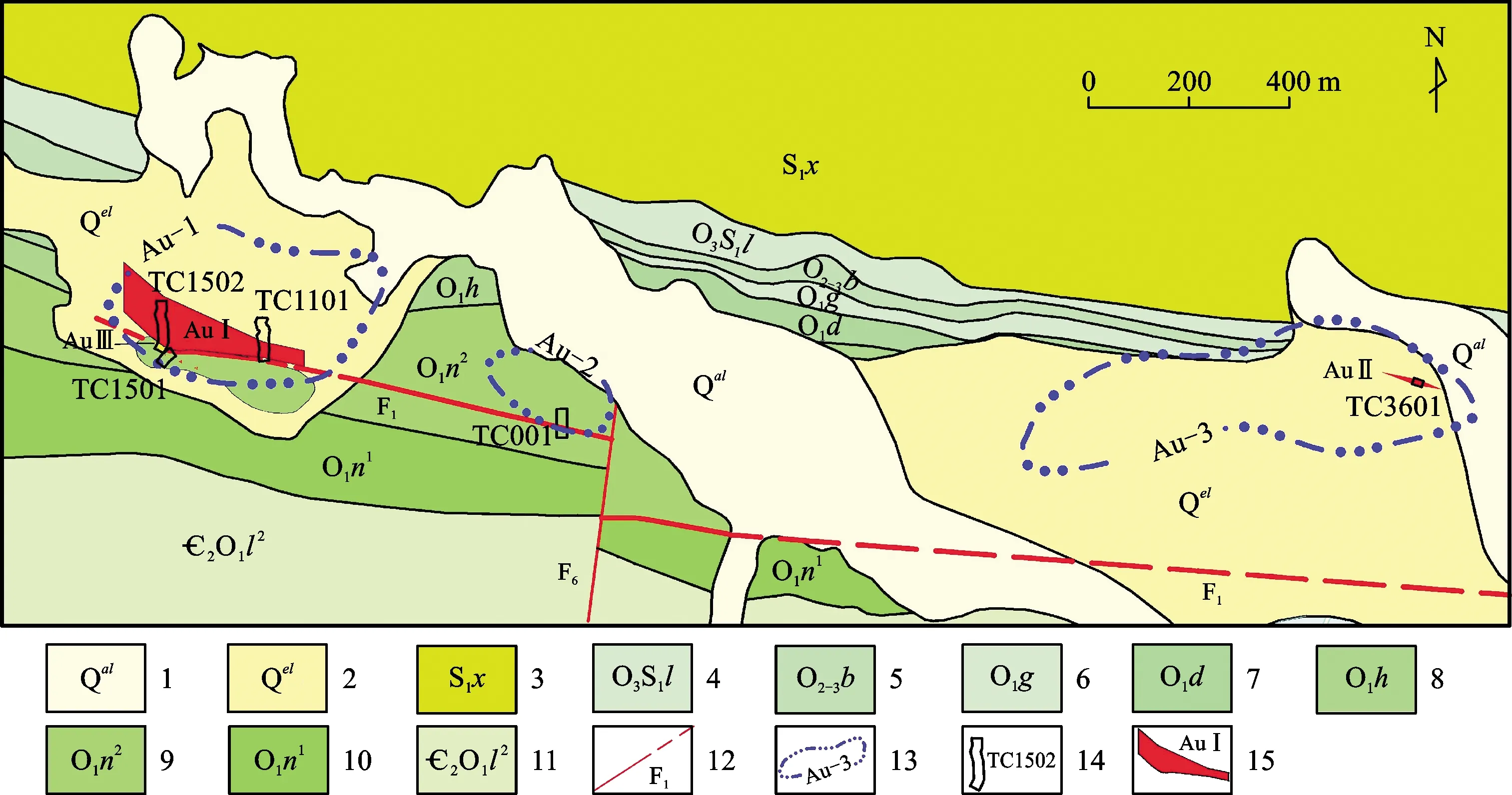

图2 泉塘王金矿区地质简图

娄山关组上段以厚层状白云岩、硅化白云岩为主,顶部发育硅化碎裂岩。南津关组下段(O1n1)以厚—巨厚层状灰岩为主,上部夹薄层状灰岩,下部夹含生物屑灰岩。南津关组上段(O1n2)岩性为灰色中—厚层状泥质条带灰岩夹灰绿色页岩、灰色薄—中层状微晶灰岩、浅灰色厚—巨厚层状微晶灰岩,局部见生物屑。该层发育有含金破碎带F1。红花园组(O1h)由灰色厚—巨厚层状含生物屑灰岩、粉晶灰岩组成。大湾组(O1d)由紫红色薄—中层状泥质瘤状粉晶灰岩夹灰绿色页岩组成。牯牛潭组(O1g)岩性主要为深灰色薄—中层状龟裂纹灰岩。宝塔组(O2-3b)岩性主要为浅灰色薄—中层状瘤状泥晶灰岩。龙马溪组(O3S1l)由深灰色炭质页岩、深灰色薄—中层状含粘土质粉砂岩组成。新滩组(S1x)由浅灰色薄—中层状细砂岩、灰绿色薄—中层状细砂岩夹页岩组成。第四系残积物(Qel)主要由含砾亚粘土组成,以原地风化剥蚀堆积为主。第四系冲积物(Qal)主要由淤泥、粘土、砂及砾石组成。

矿区位于大幕山背斜北翼,整体为倾向NNE的单斜构造,主要发育F1和F6两条断裂(图2)。F1走向为近EW向,被F6错断为两段,大部分被第四系掩盖,地表出露长约1.1 km,宽1~12 m,在地表可见断层倾向N,倾角61°~75°,但向深部倾向和倾角不明。断层破碎带主要由角砾岩组成,角砾成分为灰岩、泥岩,角砾粒径为0.2~6 cm,呈次棱角状—次圆状,胶结物主要为硅质、钙质。破碎带内及附近常见方解石化、黄铁矿、硅化等蚀变。F6走向为NNE向,出露长约1.9 km,倾向NWW,倾角75°,该断裂为逆断层,具压扭性特征。

2.2 地球化学异常特征

本次工作对湖北金牛—九宫地区矿产地质调查项目圈出的1处综合异常(HS-7-乙3 Au-Sb-As-Mo)进行了复核,开展了土壤地球化学剖面测量(点距20 m),圈出了3处Au异常(图2),编号分别为Au-1、Au-2、Au-3,表明Au异常重现性好。

Au-1异常位于矿区西部,呈近等轴状,东西长约420 m,南北宽约300 m,Au含量值>20×10-9的样品共有51个,含量峰值为1 674.1×10-9。Au-2异常位于矿区中部,呈椭圆状,东西长约400 m,南北宽约200 m,Au含量值>20×10-9的样品共有14个,含量峰值为718.6×10-9。Au-3位于矿区东部,呈椭圆状,东西长约750 m,南北宽约150 m,Au含量值>20×10-9的样品共有32个,含量峰值为1 192.2×10-9。

上述3处Au异常区地貌均为低缓残丘,主要分布于含砾亚粘土残积层。结合槽探样品测试数据可知,含砾亚粘土的Au含量为0.49×10-6~6.31×10-6,因此这些Au异常均为矿致异常。

2.3 矿体地质特征

通过矿区地质调查及探槽等工程揭露,圈定了3条金矿体,编号分别为AuⅠ、AuⅡ和AuⅢ(图2)。这些金矿体在成因类型上有所不同,AuⅠ、AuⅡ矿体为风化壳型金矿体,AuⅢ矿体为地下(卤)水溶滤型金矿体。

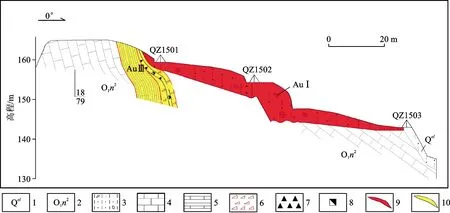

AuⅠ矿体由TC1501、TC1101、QZ1501、QZ1502、QZ1503等工程控制,赋存于第四系残积层中(图3),含矿岩性为砖红色含砾亚粘土。该矿体呈似层状产出,东西长200 m,南北宽31~78 m,平均宽54.5 m;厚1.2~5.43 m,平均厚3.21 m;Au品位为1.1×10-6~4.82×10-6,品位变化较稳定。矿体底板为F1断裂破碎带,破碎带中主要以角砾岩、碎裂灰岩、硅化灰岩为主。

AuⅡ矿体由TC3601控制,赋存于第四系残积层中,含矿岩性为砖红色含砾亚粘土。矿体呈板状,长120 m,宽15.7 m,厚1.3~2.7 m,底板未揭露。Au品位为0.49×10-6~5.17×10-6。

AuⅢ矿体由TC1502和QZ1501控制,赋存于构造破碎带F1内(图3),含矿岩性主要为角砾岩,次为页岩夹薄层灰岩,层间小揉皱构造及褐铁矿化蚀变十分发育。矿体呈板状,长200 m,厚8.04 m;倾向19°,倾角51°;Au平均品位为2.05×10-6,最高品位为4.07×10-6。该矿体与AuⅠ矿体紧密接触,底板为微晶灰岩。

图3 15勘探线剖面简图

2.4 矿石特征

根据金矿体类型的不同,可将金矿石分为两种,即风化壳型金矿石和地下(卤)水溶滤型金矿石。

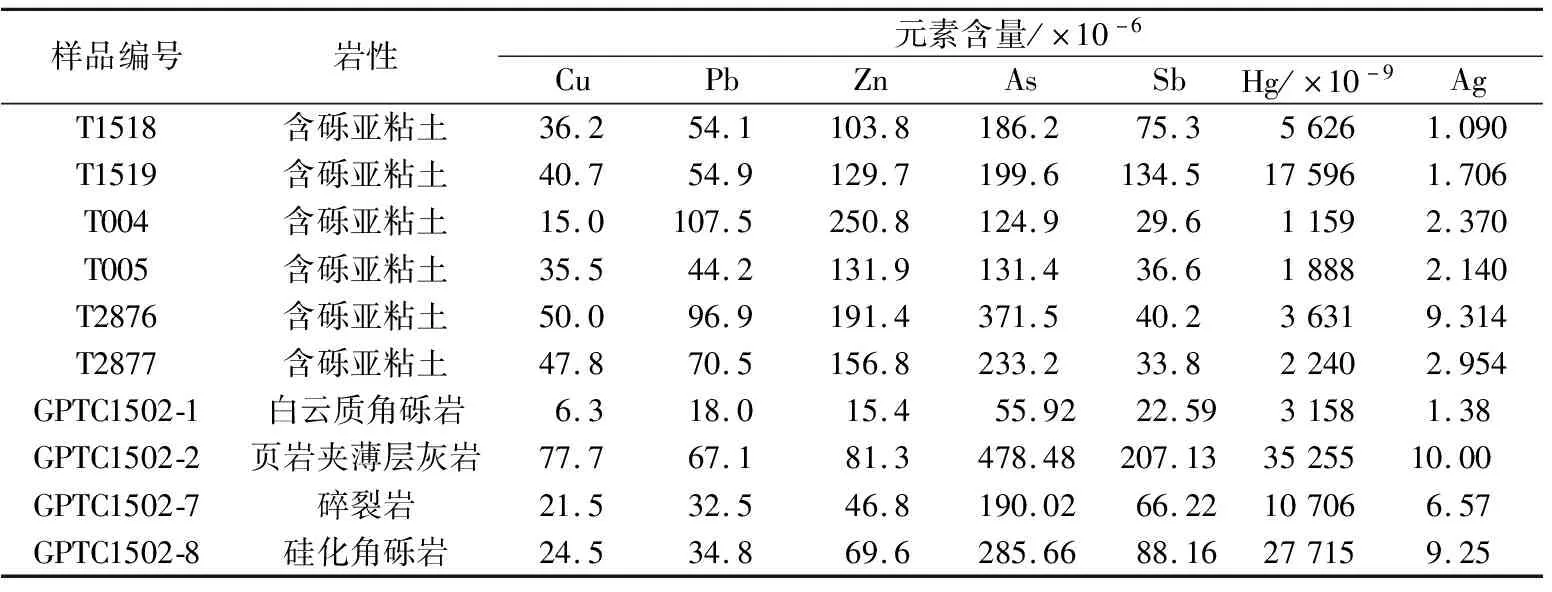

风化壳型金矿石分布于AuⅠ、AuⅡ矿体中,岩性为含金含砾亚粘土,具含砾泥质结构,土状构造。脉石矿物主要为高岭石和云母等粘土矿物(50%)、石英(30%~55%)、斜长石(5%)、白云石(5%~30%)、黄铁矿(5%)和炭质(微量)等。矿石中除了有用元素Au外,还伴生Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Ag等元素(表1),部分样品中Ag的含量达到了可综合利用的水平。

地下(卤)水溶滤型金矿石分布于AuⅢ矿体中,岩性为含金碎裂岩、含金角砾岩、含金页岩夹薄层灰岩,具碎裂结构、碎斑结构,混杂砾状构造、层状构造、浸染状构造、细脉状构造。脉石矿物主要由粘土矿物、方解石、石英、玉髓、铁质、炭质等组成。矿石中的主要有用元素为Au,伴生元素为Cu、Pb、Zn、Sb、Hg、Ag等(表1)。从表1中可以看出,Ag含量达到综合利用评价的要求。

表1 金矿石元素分析结果表

2.5 金的赋存状态

为探讨矿石中Au的赋存状态,采集了10件不同岩性的金矿石,进行金物相分析,样品分析在湖北省地质局第四地质大队实验室完成。

由表2可知,风化壳型金矿石中的Au以游离金(或自然金)为主,分布率为81%~90%,含量为1.25×10-6~5.03×10-6;其次为碳酸盐包裹金,分布率为4%~12%,含量为0.06×10-6~0.42×10-6;而褐铁矿包裹金、黄铁矿包裹金、硅酸盐包裹金含量较少,分布率均未超过6%。地下(卤)水溶滤型金矿石中的Au同样以游离金(或自然金)为主,分布率为72%~90%,含量为0.93×10-6~3.55×10-6;其次为碳酸盐包裹金、硅酸盐包裹金,分布率一般为2%~14%;而褐铁矿包裹金、黄铁矿包裹金含量较少,分布率一般<2%。但在部分角砾岩中,黄铁矿包裹金分布率为86%,游离金(或自然金)分布率为8%,与上述样品明显不同。因此,矿区金矿石中的Au的赋存状态以游离金(或自然金)为主,仅个别矿石类型(含金角砾岩)以黄铁矿包裹金为主。

表2 金矿石中金物相分析结果表

本次工作还采集了白云质角砾岩、页岩夹薄层灰岩、碎裂岩、硅化角砾岩等样品,进行电子探针测试。结果发现,仅在硅化角砾岩中的褐铁矿中可见Au显示(照片1),且部分褐铁矿保留了黄铁矿原有晶形,说明Au与黄铁矿关系更为密切。而其它样品中无Au显示,可能是由于Au的粒度过于微细而难以识别。

照片1 样品背散射照片

2.6 围岩蚀变特征

矿区内围岩蚀变十分发育,常见的围岩蚀变有硅化、黄铁矿化、方解石化等。

硅化:在矿区内广泛分布,根据产状可分为面状硅化和脉状硅化,面状硅化呈带状均匀分布于娄山关组中,硅化强烈地段可见碳酸盐岩变为硅质岩或次生石英岩[4];脉状硅化主要分布在断裂附近,可见石英呈细脉状、网脉状穿插岩石,或以胶结物胶结角砾岩、碎裂岩,多呈它形粒状、梳状,少数为半自形粒状,粒径一般为0.05~0.5 mm,颜色呈白色或烟灰色,与金矿关系较为密切。

黄铁矿化:为热液成因黄铁矿化,主要以不规则形的囊状、豆状集合体沿节理或裂隙分布,有时伴有方解石化,常氧化为褐铁矿团块(大小一般为0.3~1 cm),与金矿化关系最为密切。

方解石化:与脉状硅化在空间上基本重叠,早期方解石多呈不规则脉状和团块状,其形成时间较面状硅化略早或同时;中期方解石呈脉状沿裂隙分布或以角砾岩、碎裂岩的胶结物形式出现;晚期方解石分布范围较广,多以单一小脉或微脉出现,常见其切穿早—中期方解石脉,中期方解石化与金矿化关系较为密切。

3 控矿因素及矿床成因

3.1 控矿因素

3.1.1地层因素

根据岩性组合特征,可将矿区地层分为碳酸盐岩地层、不纯碳酸盐岩地层、砂页岩地层、含砾亚粘土地层、砂砾石地层。对矿区内各地层的Au含量进行了统计(表3),可以看出碳酸盐岩、砂页岩和砂砾石地层的Au含量较稳定且普遍较低,而不纯碳酸盐岩、含砾亚粘土的Au含量变化较大。

表3 矿区各地层Au含量统计表

碳酸盐岩地层包括娄山关组上段、南津关组下段、红花园组、牯牛潭组、宝塔组,各地层Au含量为0.4×10-9~3.6×10-9。砂页岩地层指龙马溪组、新滩组,各地层Au含量为0.9×10-9~19.8×10-9。砂砾石地层指第四系冲积物,Au含量为30×10-9~80×10-9。上述3类地层的Au含量普遍较低。

不纯碳酸盐岩地层指以碳酸盐岩为主,局部夹页岩的地层,主要分布于南津关组上段和大湾组中。采样位置若不发育构造破碎带,Au含量一般为0.3×10-9~6.0×10-9;若发育构造破碎带,则Au含量升高为120×10-9~4 400×10-9,说明不纯碳酸盐岩地层的含金量取决于是否发育构造破碎带。

含砾亚粘土地层指第四系残积物,样品若分布于地下(卤)水溶滤型金矿体附近,Au含量相对较高,一般为130×10-9~7 700×10-9;若远离地下(卤)水溶滤型金矿体,则Au含量迅速降低为30×10-9~90×10-9,说明第四系残积物的Au含量与距离含矿地质体远近有关。

3.1.2构造因素

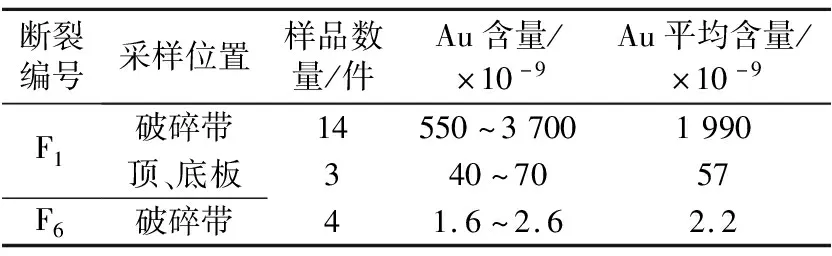

构造是矿区最主要的控矿因素,F1破碎带中角砾岩、碎裂岩的Au含量为550×10-9~3 700×10-9(表4),而其顶、底板较完整的灰岩中Au含量仅为40×10-9~70×10-9,表明F1破碎带是地下(卤)水溶滤型金矿的赋存空间。

表4 矿区断裂破碎带Au含量统计表

3.2 矿床成因浅析

泉塘王金矿区所处的大幕山隆起带总体表现为近EW向的紧密线状褶皱,具有褶皱改造、断裂复合及多期活动的特征。软硬相间的岩层在褶皱形成过程中极易发生滑动变形,形成“滑脱层”,为后期含矿流体的运移和矿质充填提供了有利场所。不纯碳酸盐岩化学活动性强,地下(卤)水在孔隙发育和渗透性较好的岩层面、岩石裂隙和断裂破碎带中渗流,在运移过程中不断溶滤萃取围岩中的成矿物质,形成含矿流体。含矿流体在热梯度、压力梯度等物理化学条件的影响下,不断向构造破碎带运移、汇聚,发生金矿化并伴随硅化、黄铁矿化等热液蚀变,最终形成地下(卤)水溶滤型金矿体。

矿区气候属于亚热带季风气候,温暖潮湿,近地表的含金地质体易受风化作用影响,发生剥蚀、淋滤,使成矿物质发生活化,在残积层不断富集,从而形成风化壳型金矿体[5]。

4 找矿方向探讨

4.1 找矿标志

(1)地层标志。不纯碳酸盐岩的化学活动性较强,页岩为矿液聚集提供屏蔽层作用,两种岩性界面是良好的成矿结构面。矿区内符合这个条件的地层标志为南津关组上段砂页岩段、大湾组砂页岩段以及宝塔组与龙马溪组界面。

(2)构造标志。在构造变形中,不同软硬性质的岩层间易形成滑脱构造,这种滑脱构造是有利的导矿构造和容矿构造,矿区内近EW向的F1断裂就属于这种构造。应结合区域构造特征,重点关注近EW向构造破碎带。

(3)围岩蚀变标志。区内与金矿化有关的围岩蚀变主要为脉状硅化、黄铁矿化和中期方解石化。

(4)地球化学标志。泉塘王金矿最初是通过化探异常查证发现的,1∶5万水系沉积物测量圈定的Au综合异常是较可靠的地球化学异常找矿标志,但在后续勘查中建议开展土壤化探测量。

4.2 找矿方向分析

(1)在泉塘王金矿区内继续寻找两种类型的金矿体。综合来看,区内风化壳金矿和地下(卤)水溶滤型金矿联系紧密,若发现其中一种金矿类型,则应在其附近寻找另外一种类型的金矿。因此,建议在风化壳型AuⅡ矿体附近开展地下(卤)水溶滤型金矿的找矿工作;针对浅地表发现的AuⅢ矿体,建议沿含矿断裂开展中深部找矿工作,寻找隐伏矿体。

(2)在泉塘王金矿区外围需找新的Au异常和矿(化)体。1∶5万金牛—九宫地区矿产地质调查项目圈定了多个Au综合异常,应结合有利的地层、构造、蚀变条件,逐一进行验证,开展必要的土壤地球化学测量工作,以期在矿区外围具有相似地质背景的地段发现新的找矿线索和矿(化)体。

5 结论

(1)泉塘王金矿为鄂南大幕山地区新发现的金矿床,其发现对指导区域金矿找矿工作具有重要意义,矿区深部及外围具有寻找同类型金矿(化)体的潜力。

(2)泉塘王金矿区具有风化壳型和地下(卤)水溶滤型两种金矿化类型,两种类型的金矿化在成因和空间上紧密相关。

致谢:感谢湖北省地质局第四地质大队张文胜教授级高级工程师对项目工作的指导,感谢尹近工程师对撰写论文提供的帮助。