济南地区雷电活动的时空分布特征分析及其对农业生产的影响研究

夏一楠魏光龙

(1.济南市章丘区气象局,山东 济南 370114;2.淄博市气象局,山东 淄博 255000)

济南市简称“济”,别称“泉城”,是山东省省会,全国15个副省级城市之一,也是环渤海地区南翼的中心城市,是山东省的政治中心、文化中心、教育中心以及科技中心等。济南市位于N36°39′03″,E117°06′50″,南依泰山,北跨黄河,地处鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原的交接带上,地势南高北低[1],属于大陆温带季风气候,一年四季分明,阳光照射充沛,年平均气温13℃左右,冬季1月最冷,平均气温-2℃左右,夏季7月最热,平均气温27℃左右。年平均降雨量614mm。冬季,济南为极地大陆气团控制,受到来自西伯利亚的干冷气团的侵袭,盛行东北风、北风、西北风,出现降水较少、温度较低的干冷天气;夏季,受到热带和副热带海洋气团控制[2],盛行东南风、南风、西南风,出现潮湿闷热、多雷阵雨天气。而春、秋两季分属冬、夏季风的过渡季节,此时风向较为复杂、变化频繁。

近年来,灾害性天气呈多发态势,具有种类多、频率高、影响大的特点[3]。其中,雷电天气属于破坏力极强、活动规律复杂多变的灾害性天气类型。根据天气学原理和大气物理学的相关知识,雷电多发生于空气垂直对流运动发展旺盛、上升气流速度极大的积雨云中,是强对流天气过程发生和持续发展的结果,因此常伴有雷雨大风、短时强降水、局地冰雹甚至是龙卷等较为严重的自然灾害天气类型。雷电严重威胁着人们生命健康安全、可能带来直接和间接经济损失,同时也对粮食作物和经济种植作物的品质及产量、关键农事季节的农业生产活动产生了极大影响和风险,阻碍了农业、农村和农民的创收及发展,不利于乡村振兴。受天气气候特征、地理位置条件等综合因素的影响,济南地区雷暴天气发生频率居高不下,年平均雷暴日数高达26.4d·a-1,给农民、涉农企业以及农业生产活动造成了较大的影响和损失。因此,对济南地区雷电的时空分布等特征进行深入研究,得出并掌握济南地区的雷电天气活动规律,对于为农业生产活动提供气象服务、指导农业生产活动以及推动防雷减灾、灾前预防工作具备十分重要的意义。本文利用济南地区2000—2016年的雷电天气相关气象资料,统计计算济南地区雷电的时空分布等特征,分析其对农业生产生活所产生的影响,提出有针对性的、适用本地的农业雷电防御措施,以此对农业生产活动进行科学指导,最终实现避免或减轻雷电天气对农业生产活动造成灾害的目的。

1 数据来源

2000—2016年雷暴日数资料来源于济南市气象台。雷暴日数是表征不同地区雷电活动频繁程度的重要参数。雷暴日是指国家地面气象观测站在1d中,只要听到雷声或者看见闪电(不计次数、不计时长)即算作1个雷暴日。月平均雷暴日数是指气象观测站多年月雷暴日数的平均。

2000—2016年地闪频数和闪电定位资料来源于山东省气象局气象灾害防御和技术中心。地闪是雷暴云内的荷电中心和大地或地物二者之间的放电过程,地闪是引发雷电灾害主要原因,根据定义地闪又被称作直击雷,具备极强的破坏性。

2 济南地区雷电活动时空分布特征分析

2.1 济南地区雷电活动时间分布特征

2.1.1 雷电活动的月际变化特征

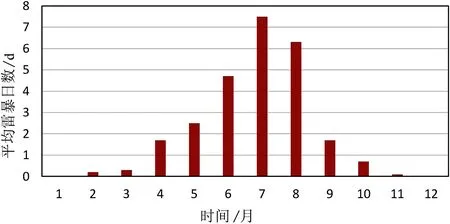

如图1所示,济南地区的雷电活动呈明显季节性变化规律,一年当中雷电活动只出现于2—11月。雷电活动从春季3月开始明显增多,至夏季7月达到一年当中的峰值,而后开始逐月减少,8—9月存在一明显的下降跳变。夏季6—8月是雷电活动的多发期,其中7月出现的雷电活动最多,近17a 7月总雷暴日数为136d,约占近17a总雷暴日数的33%;8月次之,8月总雷暴日数为108d,约占总雷暴日数的25%;6月相对较少,约占总雷暴总日数的20%;春季平均雷暴日数为3.9d,占一年四季的1/7;夏季平均雷暴日数为18.6d,占一年四季的3/4;秋季平均雷暴日数为2.1d,占一年四季的1/10;冬季2月雷电活动出现的次数最少,近17a只出现了1d雷暴日。济南地区的雷电活动主要集中出现在夏季,这与夏季对流云系发展旺盛,强对流天气过程频发存在紧密联系,故月平均雷暴日数的变化趋势主要受到夏季气候背景和天气过程发生发展的影响。

图1 2000—2016年济南雷暴月际变化

2.1.2 雷电活动的日际变化特征

根据2000—2016年山东闪电定位系统导出的济南地区地闪频数数据,制作济南地区地闪活动的24h变化折线图,如图2所示。济南地区的地闪电活动变化规律表现为多峰型,即2个次高峰时段、1个主高峰时段,15∶00—20∶00是全天地闪活动最主要集中发生时段,涵盖了全天总地闪频数的39.68%,其中,16∶00—17∶00地闪活动的频数迎来了1d中的峰值;01∶00—04∶00、06∶00—09∶00为济南地区地闪活动的2个次高峰时段,分别占全天总地闪频数的12.55%和15.02%。08∶00—15∶00以及其它剩余时段地闪活动发生的频率均较低。

图2 2000—2016年济南地闪活动日分布图

2.2 济南地区雷电活动空间分布特征

2.2.1 雷暴大风主要来向

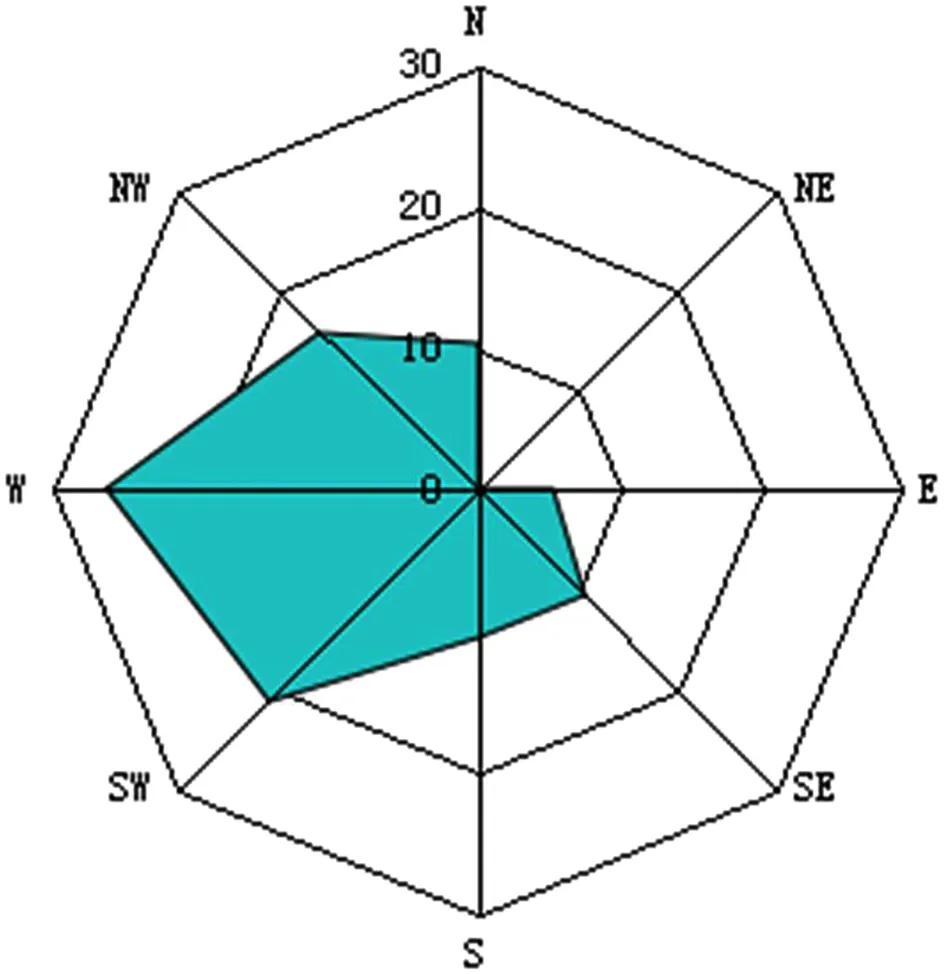

绘制出2000—2016年济南地区雷暴大风的风向频率玫瑰图,如图3所示。由图3可知,济南地区近17a盛行雷暴大风风向主要为西(W),其次为西南(SW)。

图3 2000—2016年济南年风向频率玫瑰图

2.2.2 雷电易发区域划分

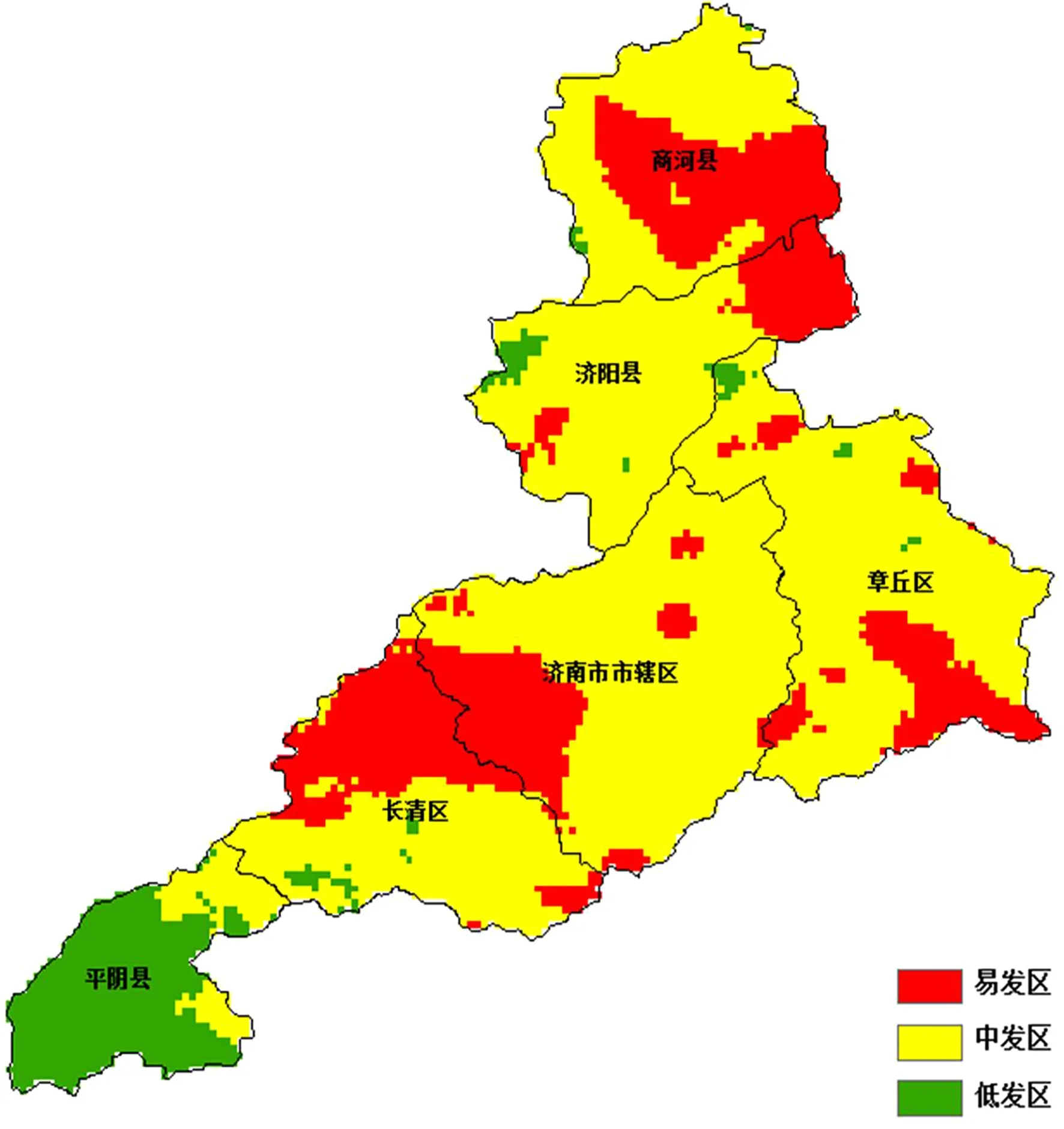

采用山东省气象灾害防御技术中心闪电定位系统2000—2016年的监测资料,筛选出济南市各区县的年平均地闪密度,并依此划分出不同等级的济南地区雷电灾害易发区。地闪密度代表单位面积单位时间地闪活动出现的次数,单位常以次·km-2·a-1表示,地闪密度的值越大,代表单位面积上发生地闪的次数越多,单位时间内地闪活动越频繁。

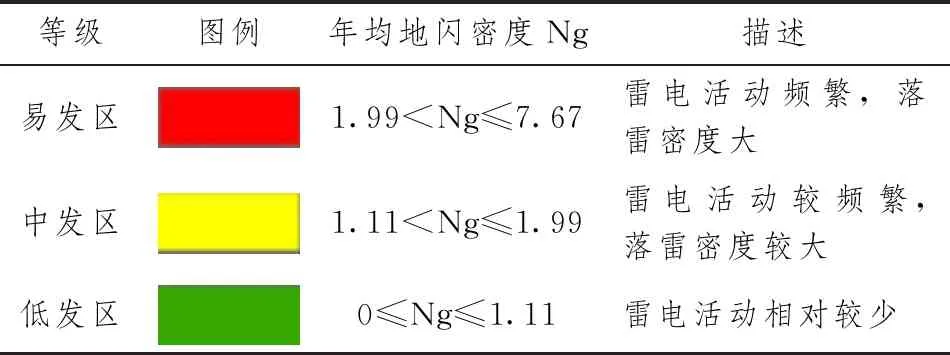

采取纬度0.05°×经度0.05°网格尺寸对济南地区进行细网格化划分,计算出各单元网格的年平均地闪密度值,通过自然断点法将济南地区雷电易发区准确的划分为3个级别:低发区(Ⅲ级)、中发区(Ⅱ级)、易发区(Ⅰ级),雷电活动发生的可能性依次增大。如表1所示。

表1 济南地区雷电易发区域划分

图4 济南地区雷电易发区域分布图

3 雷电天气对农业生产活动的影响

夏季6—8月为济南地区雷电活动频发的时期,雷电天气中雷电本身破坏性极强,通常伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹甚至是龙卷等强对流天气,这些天气会对农作物生长发育、关键农事季节的农业生产活动产生较为严重的不良影响。雷电活动进行时,由于雷电自身的高电流、过电压等特性,常对农业基础设施造成直击雷、静电感应以及电磁脉冲等不同形式的损害,这些受损对象包括各类功能领先、技术先进的现代化农业仪器设施等,如农田小气候观测站、自动土壤水分观测站、各类设施农业观测仪器以及农业生产力机械设备等。

雷电活动常会伴随大风天气,雷暴大风灾害常导致粮食作物、经济种植作物等大面积倒伏的现象,各类农作物生长前期植株相对矮小,即使风力较大,大风灾害产生的影响也相对较小,但农产品在生长发育后期若受雷暴大风的影响则会导致根茎折损、叶片开裂等农业气象灾害,给农民、涉农企业带来较为严重的直接和间接经济损失。2003年10月11日,济南市章丘区在一次雷暴大风天气过程后,近66.67hm2章丘大葱被摧折,产量锐减过半数。

雷电活动伴随的短时强降水天气(1h降水量超过20mm)会引发暴雨洪涝、农田积涝、山体崩坍、滑坡、泥石流、岩溶塌陷等次生灾害,对桥梁、农业水利灌溉设施等造成冲击。加之主汛期(7—8月)雨水较多,正值部分农作物移栽期或缓苗期,植株生长速度相对较慢,根系尚不够发达稳固。此时若经历短时强降水或是局地暴雨,农田得不到及时排水,发生农田渍涝的可能性大大增加,渍水会引发农作物烂根等系列问题,对农作物生长发育造成较大损伤,农作物的品质因此下降,严重时甚至大幅减产。

雷电活动伴随的冰雹天气发生频数相对雷暴大风、短时强降水较低,但由于其存在一定的重量和下落末速度,一旦发生往往对农业生产造成较大危害。由于雹块直径在5mm以上,其中大冰雹直径在2cm以上,伴随着下落末速度会对农民的人身安全构成威胁。雷暴天气常伴随冰雹,雹块在下降过程的机械破坏作用,会导致作物茎秆、枝叶及果实等受到机械损伤,在作物成熟阶段受灾,冰雹可能会导致作物绝收[4]。

4 针对雷电活动特征的防御对策

4.1 针对雷电天气多发时段的防御对策

济南地区每年夏季6—8月是雷电活动的多发期,也是农业生产经营活动和防雷减灾工作的关键期,农民、涉农企业从事农业生产相关工作的人员等均应准确掌握这一气象规律,及时关注并接收气象部门权威发布的雷电天气预报、雷电灾害预警信号等气象服务信息,提前计划、统筹安排好农业生产活动,同时加强雷电防御、防范雷暴大风、短时强降水以及冰雹等灾害性天气工作,在雷电活动的高发期应特别注意禁止开展户外田间劳作,切实将人员生命安全放在首位[5]。夏季由于天气炎热,农民在田间劳动往往选择下午至傍晚前后,而通过统计分析发现,每日16∶00—19∶00易出现强雷暴天气,发生雷击事故引发人员生命、财产安全损失的概率较高,故各农业生产经营主体及广大农民应合理安排农业生产活动时间,及时关注雷电、雷雨大风等气象预警信息,有效避开高危险时段,保证自身安全。

4.2 针对雷电天气主要来向的防御对策

济南地区雷暴大风天气系统多来自西向和西南向。因此,在雷暴大风风力等级较大、频数较高的上述2个方向,应加大防风固沙林以及农业经济作物保护林的种植力度,建立起防范雷暴大风灾害的第1层屏障。应尽可能选种矮棵粮食作物或经济种植作物,在雷暴大风来临前对农作物疏枝进行修剪,减少农作物受风面积,并对其作加固处理[6]。对于农作物温室大棚设施,压严棚膜是防雷暴大风的关键环节。当雷暴大风来临前,利用压膜线将大棚棚膜挤压成波浪式形态,可以实现加固、防止其上下波动的效果。当雷暴大风来临时,对于门洞设置于大棚后墙或西侧的,应将门洞密封严实。若大棚配置有卷帘机,应将其停在大棚采光面中间靠上位置,同时对卷轴两头采取加固措施。若属新建温室大棚,建设时应预先选择兼顾防锈功能和具备抗风能力的钢混结构骨架,有效减轻或避免雷暴大风对大棚农作物的损害。

4.3 针对雷电易发区的防御对策

济南市雷电灾害易发区分别为商河县南部、章丘东南部、长清区南部以及市区西部。在上述地区应特别加强雷电防护工作。应加强雷电灾害防御工作的宣传教育工作,提升当地农民、涉农企业对雷电灾害的思想认识。同时对其开展防雷相关技术知识培训,提高雷电发生时各项防灾减灾技能水平;广泛应用网络新媒体,利用智能APP、微信群组和公众号、“抖音”等当前信息传播、普及使用率较高的自媒体,加强雷电灾害预警信号及防御措施等信息的推送,提高防雷减灾信息覆盖率;建立覆盖面广、传播效率高的雷电天气预报和雷电灾害预警信息传播网络。其中,气象信息电子显示屏设备简单易用、投入小、效果好,在雷电天气活动来临前或临近时,气象部门及时将相关服务信息推送至电子显示屏,使农民、涉农企业能够第一时间获取,并及时采取相应的防范措施。

5 结论

济南地区雷电活动常出现在春、夏、秋3个季节,主要发生在夏季,占全年的75%,冬季雷暴出现极少,季节性特征表现明显;雷电活动具有明显的日变化规律,主要表现为多峰型,即1个主高峰时段(15∶00—20∶00)、2个次高峰时段(01∶00—04∶00、06∶00—09∶00);雷暴大风常年盛行风向为东南偏东(ESE),其次为东南(SE);雷电灾害易发区分别为商河县南部、章丘区东南部、长清区南部以及市区西部。

雷电活动常伴有短时强降水、冰雹以及雷暴大风等灾害性天气,其中,雷电会农业基础设施造成损害、对农民等人身安全造成威胁;暴雨会引发暴雨洪涝、农田积涝、泥石流、岩溶塌陷等次生灾害;雷暴大风和冰雹会造成农作物的倒伏、机械性损伤等,情况严重时则会导致农作物的绝产绝收。

针对雷电活动的多发季节和时段、雷暴大风的主要来向、雷电灾害易发区等济南地区雷电活动的时空分布特征,提出了指导农业生产活动、避免或减轻雷电灾害的合理、可行的防御对策。