西南贫困山区路网扩张与生态环境压力的关系

王子羿,郭 倩,谢世友,王 刚,李 涛,廖和平,*

1 西南大学地理科学学院, 重庆 400715 2 西南大学精准扶贫与区域发展评估研究中心, 重庆 400715

道路交通网络是增进区域社会经济系统内部及对外联系的纽带[1],加快道路交通网络建设对促进贫困地区经济发展,提高人民群众特别是困难群众生活水平有十分重要的战略意义。《“十三五”交通扶贫规划》指出,加快实施交通扶贫脱贫攻坚,是实现精准脱贫的先手棋,是破解贫困地区经济社会发展瓶颈的关键。基础设施的完善和人居环境的改善是贫困地区全面脱贫的基础性条件,是关系到人的生存生活质量和发展质量的关键性要素,也是使贫困地区稳定脱贫的重要保障。近年来,精准扶贫过程中各地十分重视农村道路交通网络建设,但一些地区大规模的路网建设导致了植被破坏、水土流失和生物多样性减少等问题,威胁到区域生态环境质量[2]。《关于生态环境保护助力打赢精准脱贫攻坚战的指导意见》指出,坚持以生态环境保护助力脱贫攻坚,将生态文明理念融入到脱贫攻坚全地域,探索绿水青山就是金山银山的新模式,实现保护生态环境与消除贫困的统一[3]。保护生态环境是我国国民经济和社会可持续性发展的基础[4],要想从根本上消除贫困,就必须正确处理经济效益和生态效益的关系,从而实现贫困地区的可持续性发展。因此,分析贫困地区路网扩张与生态足迹的关系对实现稳定脱贫与生态效益两者协调发展具有重要的现实意义。

在近年来减贫背景下,我国学者在路网扩张、生态环境压力等方面进行了大量研究探索。在生态环境与贫困的耦合关系研究方面:牛亚琼等运用系统耦合度模型与耦合协调度模型,分析了甘肃省脆弱生态环境与贫困之间的关系,认为脱贫攻坚应提高生态环境治理与减贫的良性协调程度[5];曹诗颂等基于连片特困区714个贫困县的实证研究,认为脆弱生态环境与贫困共生共存,应通过保护地区生态环境来达到减少经济贫困的目的[6];王群等运用SEE-PSR模型分析了大别山贫困区旅游地的社会-生态系统脆弱性,认为县域间脆弱性时空演变及影响因素存在一定差异,应分类指导县域旅游产业发展,提高系统应对能力[7];潘翔等以甘肃秦巴山贫困核心区为研究对象,将生态系统服务价值与多维贫困指数进行耦合协调差异分析,以此划分不同耦合类型并提出分类施策建议[8]。

道路建设对生态环境的影响是一个长期的变化过程,公路建设项目属于线性生产建设项目,具有动用土石方数量大、施工工期长,并可能产生大面积裸露边坡等特点,对沿线地形地貌、土壤结构、生态环境及景观格局可能产生较大影响[9-11]。一般认为,道路密度增加会导致动植物死亡和生境丧失、物理化学环境变化,目前我国道路建设水平和规模的提高对生态环境的负面影响在不断加深和扩大[12-13]。陈晓斌等分别就项目建设期间和道路营运期间道路交通建设对生态环境影响及形成机理进行了归纳和分析[14];崔慧珊等针对内蒙古温带草原区的主要植被类型研究了路网建设的生态影响范围,为路网规划环评和相关研究工作提供技术支撑和示范[15];杨艳刚等通过分析涉及生态敏感区公路建设环境影响后评价工作存在的主要问题,提出针对性的对策建议[16];寇龙以西商高速公路为例分析其建设期新增水土流失特征及其影响因素,根据水土流失风险评价结果对水土流失防治措施进行合理布局[17]。我国西南山区是生态脆弱区、生物多样性热点地区,同时也是集中连片的贫困山区。贫困地区在路网扩张的过程中是否会对该区域生态环境造成影响,在促进贫困地区经济发展的同时发展是否可持续?针对这一问题,本文选择重庆市贫困区县奉节县为研究区域,并选取非贫困区县涪陵区为对比研究区,根据遥感影像提取2010年、2014年、2018年3期道路交通网络,选用道路密度和连通度描述道路网络通达性,选取生态足迹表征生态环境压力,比较不同研究区2010—2018年道路建设与生态环境压力变化,揭示路网扩张与生态环境之间的关系在贫困与非贫困区县之间的差异,以期为协调推进贫困地区路网建设与生态保护提供科学支撑。

1 研究区概况

重庆市位于中国西南地区,自直辖以来发展迅速,地处14个集中连片特困地区,境内山高谷深,沟壑纵横,山地面积占比达到76%,丘陵占22%,河谷平坝仅占2%,海拔500 m以上的地区占到61.39%。由于贫困乡村多处在海拔较高且生态环境相对脆弱的地区,导致交通基础设施修建缓慢,在一定程度上制约了贫困地区的经济社会发展。

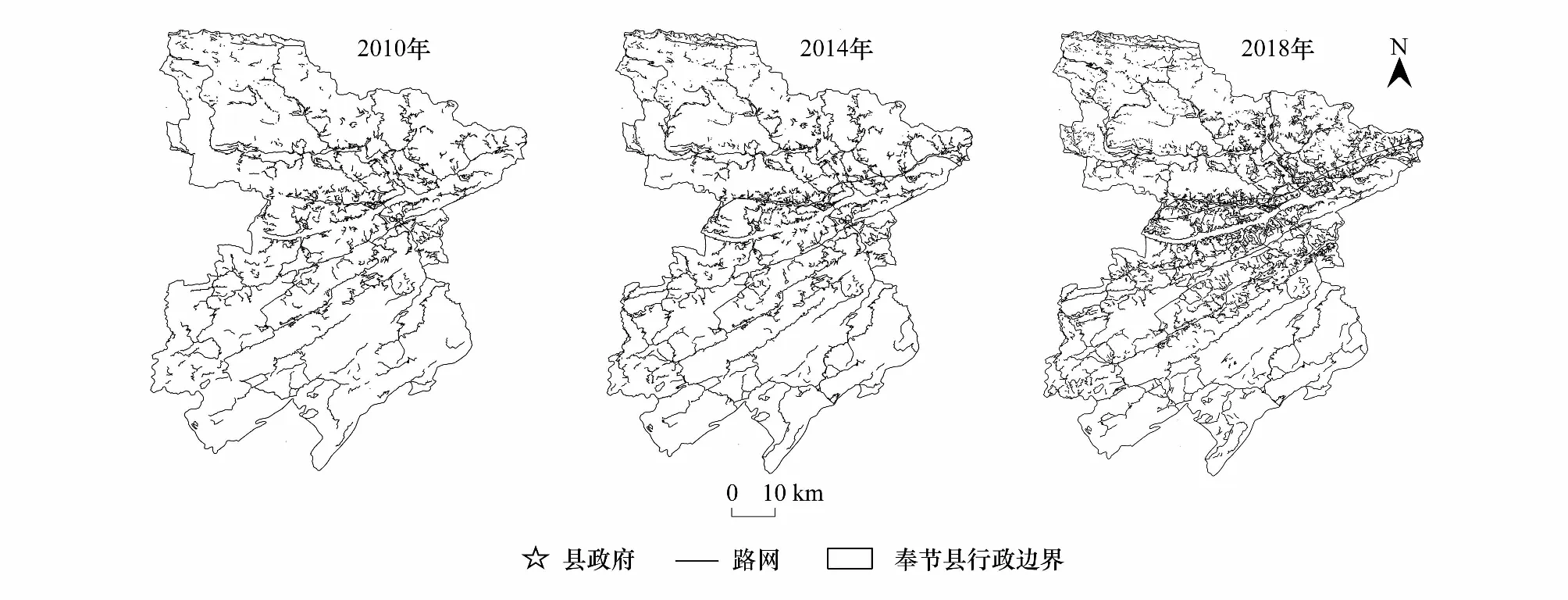

奉节县位于重庆市东北部,属长江三峡库区腹心地带(图1),东邻巫山县,南界湖北省恩施市,西连云阳县,北接巫溪县,地跨东经109°1′—109°45′,北纬30°29′—31°22′,下辖29个乡镇,3个街道办事处,1个管委会,幅员面积4087 km2。奉节县作为重庆市14个国家级贫困县之一,山地面积占比大,境内山地面积占总面积的88.3%,经济社会发展受到交通条件的极大制约。在路网建设方面,近年来奉节县加大了高速公路、省道、县道、乡道和村道的建设力度,其中,惠及民生最后一公里的村道占比重最大,2010年为7707 km,2014年为7799 km,2018年快速增加到9755.5 km,境内道路总长度分别为9217 km、9503 km和11330 km(图2)。

图1 研究区地理位置

图2 研究区道路总长度变化情况

涪陵区地处重庆市中部,地跨北纬29°21′—30°01′,东经106°56′—107°43′,东邻丰都县,南接武隆县、南川区,西连巴南区,北靠长寿区、垫江县,下辖9个街道,18个乡镇。区境处于四川盆地东部的“盆东平行岭谷区”与“巫山大娄山中山区”过渡地带,地形趋势为西北部低东南部高,多以低山丘陵为主。在路网建设上,涪陵区在2010年、2014年和2018年三个时间节点上路网长度分别为4367 km、4923 km和5827 km(图2)。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源及数据处理

本文以重庆市奉节县为研究区域,选取涪陵区作为对比研究区。为了客观反映奉节县与涪陵区在“精准扶贫”政策实施前后路网扩张与生态环境之间的对比变化关系,本文选取精准扶贫政策实施前(2010年)、实施中(2014年)、脱贫摘帽(2018年)3个时间点,并在谷歌地球中共获取3期遥感影像。从遥感影像中提取出国道、省道、县道、乡道、村道5种道路的矢量数据。其中,村级道路通过实地调研数据与矢量化后的遥感影像相结合获得。奉节县生态足迹的评估数据来源于2011年《奉节年鉴》、2015年《奉节年鉴》和《2018年奉节县国民经济和社会发展统计公报》[18-20],涪陵区生态足迹的评估数据来源于2011年、2015年《涪陵年鉴》及《2018年重庆市涪陵区国民经济和社会发展统计公报》[21-23],部分数据如全球平均产量、能源折算系数等通过文献获得[24-26]。

2.2 研究方法

2.2.1路网扩张指标

路网扩张主要选用道路密度和道路连通度两个指标进行描述。道路密度反映了道路修建规模,连通度反映道路布局结构特征。本文对其计算公式略作调整后如下:

(1)

式中,li为道路网络长度(m);Af为面积(hm2)。

道路连通度的计算指标如下:

(2)

式中,C为道路连通度;e为道路网的节点个数;n为道路网的边数。

2.2.2生态环境压力指标

生态足迹是各国政府和学术界普遍接受的测量可持续发展的指标[27-29]。本文采用生态足迹理论中的生态盈亏指标表示生态环境压力,将各种生物生产性土地折算成耕地、草地、林地、水域、建筑用地和化石能源用地6种生物生产面积类型。由于这6类生物生产面积的生物生产力不同,需要分别用各类型土地乘以相应的均衡因子和产量因子,转化成统一的、可比较的生物生产面积。根据奉节县和涪陵区实际消费情况,尽可能选取了消费量比例较大的指标(表1)。生态盈亏则为生态足迹与生态承载力的差额,当生态足迹大于生态承载力时为生态赤字,表明该地区可持续性较弱,当生态足迹小于生态承载力时为生态盈余,表明该地区目前可持续性较强。生态足迹、生态承载力和生态赤字/盈余计算公式如下[30]:

表1 生态足迹账户分类

(3)

EC=N×ec=N×(ai×ri×yi)

(4)

ED=EF-EC

(5)

式中,EF为区域总生态足迹;N为人口数量;ef为人均生态足迹;ri为均衡因子;aai为各类生物生产土地面积;ci为第i种消费品的人均年消费量;pi为第i种消费品的平均生产能力;EC为区域总生态承载力;ec为人均生态承载力;ai为第i类生产性土地的人均面积;yi为产量因子;ED为生态赤字/盈余。考虑到生态足迹与化石能源用地和建设用地的关联性,本文将“建筑用地”与“化石能源用地”进行加和,构建“建-化足迹”组分,以此探究贫困区县生态足迹内部与道路通达度的关系。

3 结果与分析

3.1 奉节县路网扩张和生态环境压力的关系

3.1.1奉节县道路网络指标计算结果

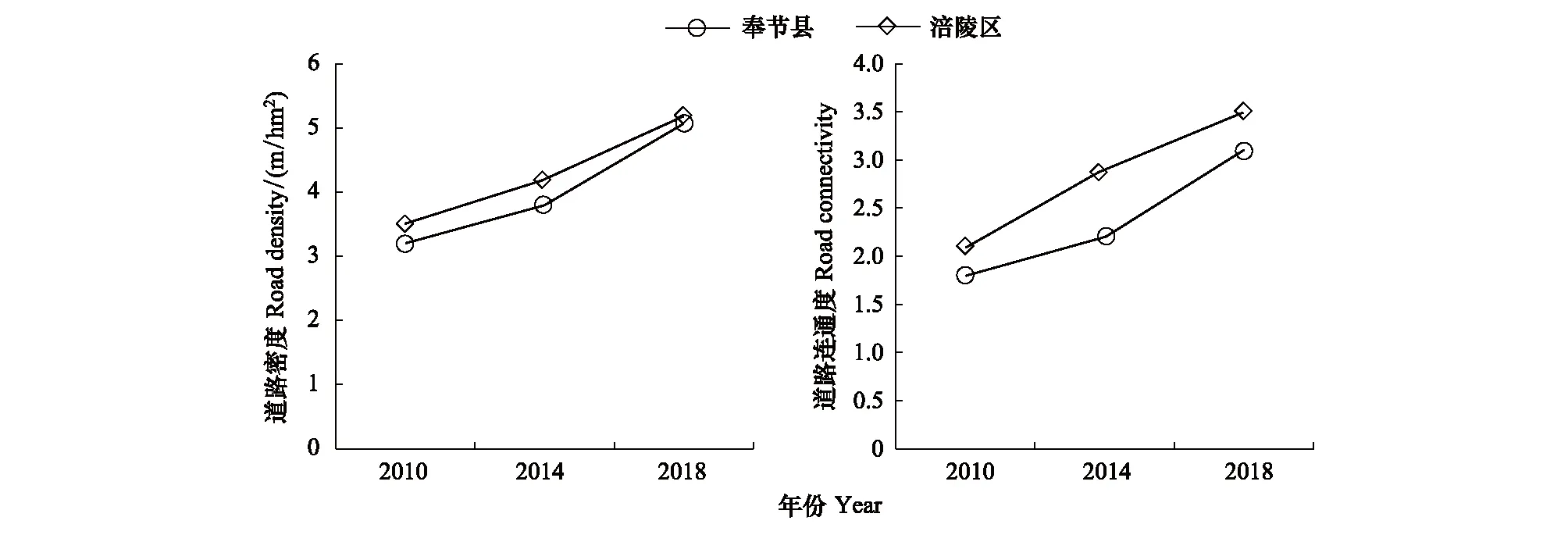

根据奉节县道路网络分布(图3),计算奉节县各时间节点的道路密度和道路连通度。由表2可见,奉节县道路密度和道路连通度均显著上升,2014年奉节县的道路密度达到3.8 m/hm2是2010年的1.19倍,2018年的道路密度则为2014年的1.34倍。而道路连通度2014年比2010年增加了1.22倍,2018年奉节县道路连通度为3.1比2010年的1.8增长了1.72倍。由上述计算结果可以看出,奉节县道路密度与道路连通度逐年增长,自实施精准扶贫政策以来,奉节县道路基础设施建设速度加快,道路密度与道路连通度增长迅速。

表2 奉节县道路通达度(2010—2018年)

图3 奉节县2010、2014、2018年道路网络分布

3.1.2奉节县生态足迹指标计算结果

研究期间,奉节县人均生态足迹与生态赤字持续增长,而人均生态承载力却呈持续下降的趋势(表3)。分阶段来看,2010—2014年生态足迹增加了0.2632 ghm2/人,2014—2018年增加0.3990 ghm2/人,后一个时期呈现更快速的增长,这一时期奉节县在道路基础设施方面发展迅速,同时给生态环境带来了更大的压力;在2010—2018年人均生态承载力整体呈现逐步下降的趋势,由2010年的1.5215 ghm2/人降低至2018年的1.3589 ghm2/人;2010—2018年间奉节县生态环境由生态盈余转向生态赤字,8年间人均生态赤字净增加0.8248 ghm2/人。由数据可以看出,奉节县在路网扩张的过程中生态赤字不断扩大,致使当地生态环境压力不断增大,呈现出不可持续的发展态势。

表3 奉节县2010—2018年生态足迹、生态承载力和生态赤字/(ghm2/人)

3.1.3奉节县路网扩张和生态环境压力的关系

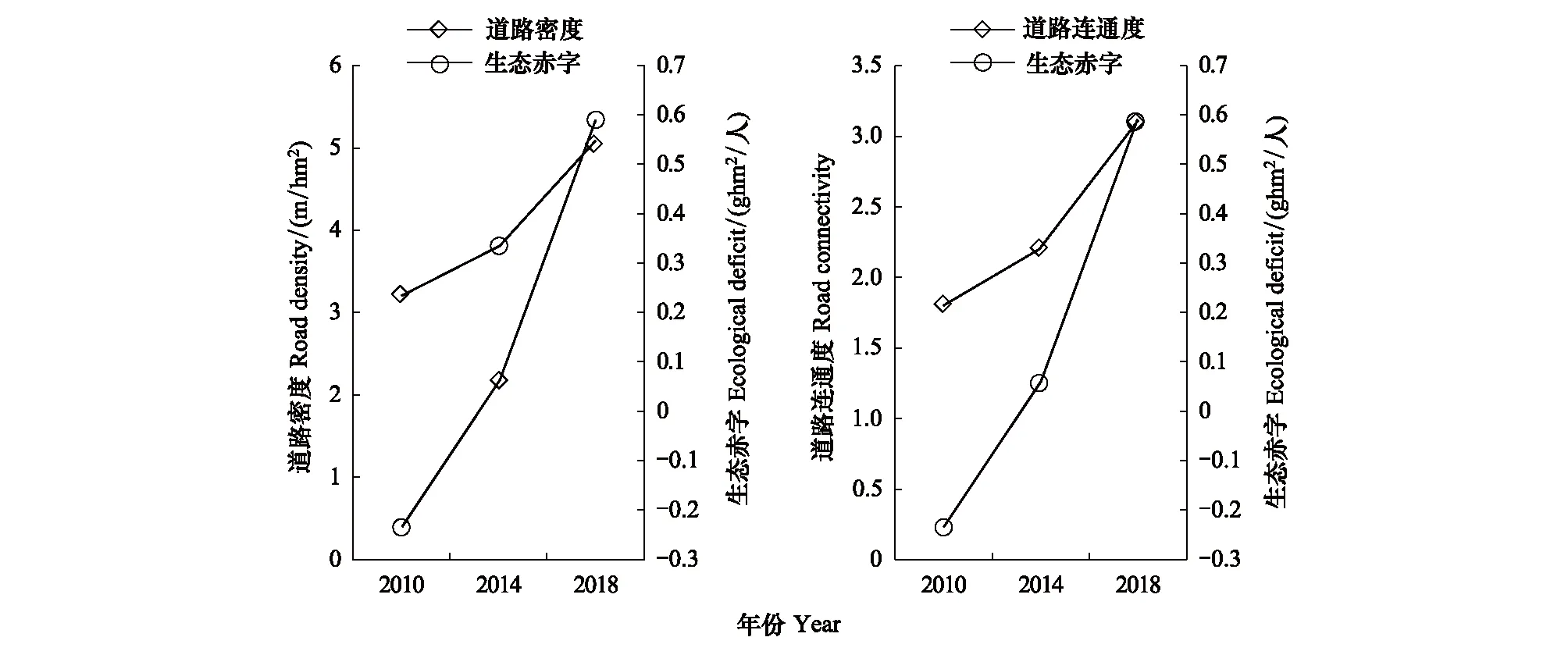

将2010—2018年生态赤字与道路密度、连通度变化趋势进行分析。如图4结果所示,三项指标总体变化趋势基本一致,且基本呈直线上升趋势。计算道路密度、道路连通度、生态赤字三项指标在2010—2018年之间的增幅率指数发现,道路密度增幅率为0.37,道路连通度增幅率为0.42,生态赤字增幅率为1.40。相比于道路修建的规模,路网的布局结构与生态赤字、生态环境压力存在更一致的关系,路网扩张时路网布局结构的合理性对区域生态环境压力的影响更大。

图4 2010—2018年奉节县生态赤字与道路密度、道路连通度变化趋势

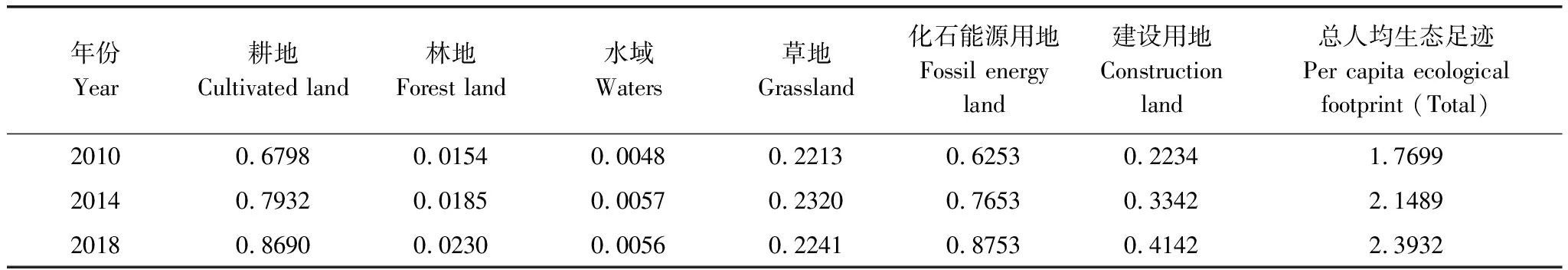

为了进一步探究生态足迹与路网扩张的内在关系,本文构建“建-化足迹”组分分析了生态足迹内部数据与道路密度、连通度之间的关系。由表4可见,道路的修建会导致能耗的巨大增加和建设用地的增长。研究时段内,研究区化石能源用地与建设用地增长迅速,2018年两者加和占当年生态足迹总值的61%,且两者均呈持续上升的趋势。化石能源用地2018年生态足迹为2010年的1.40倍,建设用地2018年的生态足迹则为2010年的3.21倍。

表4 2010—2018年奉节县生态足迹组分/(ghm2/人)

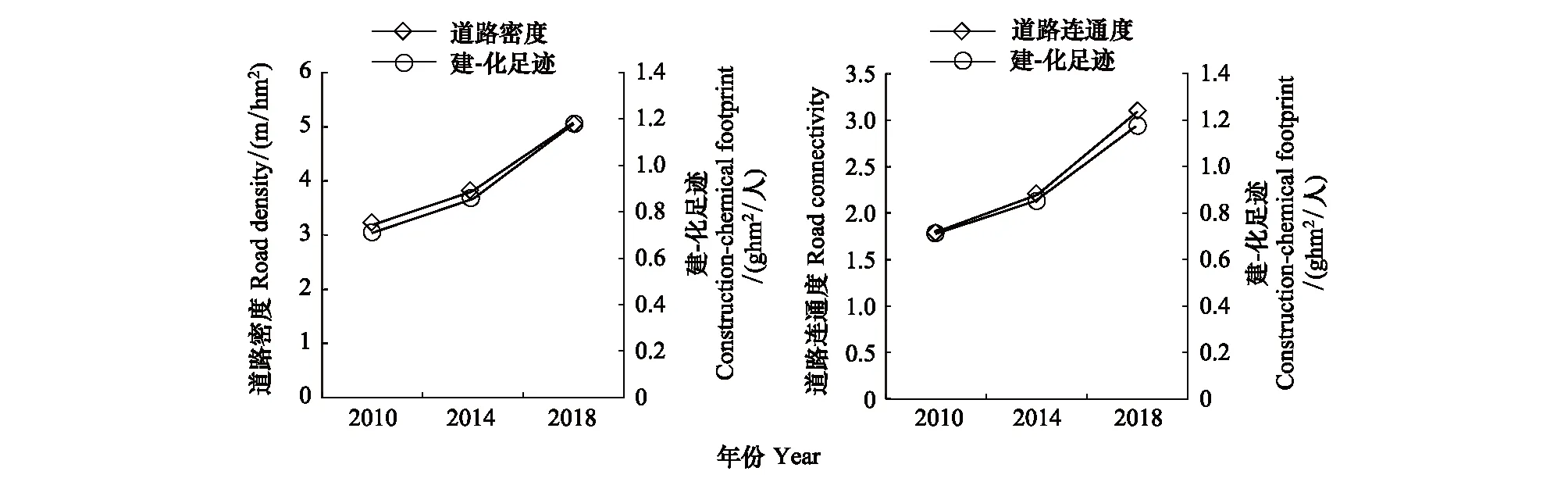

从图5显示结果来看,“建-化足迹”与道路通达度两项指标均呈上升趋势。进一步分析得出,2010—2018年间“建-化足迹”的增幅率为0.40,由前文可知,“建-化足迹”与道路连通度增幅率更为接近。因此,道路连通度与“建-化足迹”关系更为一致。

图5 奉节县“建-化足迹”与道路密度、道路连通度变化情况

3.2 涪陵区路网扩张和生态环境压力的关系

3.2.1涪陵区道路网络指标计算结果

根据遥感影像结合实地调研所得到道路网络,计算涪陵区各时间节点的道路密度和道路连通度。由表5数据可见,涪陵区道路密度和道路连通度均显著上升,其中,2014年涪陵区的道路密度达到4.2 m/hm2是2010年的1.2倍,2018年的道路密度则为2014年的1.24倍。而道路连通度2014年比2010年增加了1.38倍,2018年涪陵区道路连通度3.5比2014年的2.9增长了1.21倍。

通过三年道路数据的变化可以看出,2010—2014年和2014—2018年涪陵区道路密度和道路连通度均呈上升趋势,其中道路密度增长速度较为平稳但后一时间段增长速度略快与前一时间段,道路连通度后一时间段较前一时间段发展速度有所减缓,一方面反映出重庆市地处14个集中连片特困地区,精准扶贫政策的实施使得涪陵区道路基础设施建设速度加快,提高了涪陵区贫困地区人民生活水平,另一方面作为非贫困区县,涪陵区道路网络建设较为合理,道路连通度增长速度减缓。

3.2.2涪陵区生态足迹指标计算结果

从表6可以看出,涪陵区2010—2018年的人均生态足迹与生态赤字持续增长,而人均生态承载力却呈持续下降的趋势。分阶段来看,2010—2014年生态足迹增加了0.6233 ghm2/人,2014—2018年增加了0.2433 ghm2/人,前一时期呈现出比后一时期更快速的增长趋势;在2010—2018年人均生态承载力整体呈现逐步下降的趋势,由数据结果来看2010年的生态承载力1.4763 ghm2/人降低至2018年的1.3217 ghm2/人,其中,2010—2014年减少0.0814 ghm2/人,2014—2018年减少0.0732 ghm2/人,说明前一时期涪陵区发展迅速,同时给生态环境带来了更大的压力,表现为生态足迹更快速的增长和生态承载力下降的现象。同时,2010—2018年间涪陵区生态环境始终处于生态赤字的状态,8年间生态赤字净增加0.7779 ghm2/人。

表6 涪陵区2010—2018年生态足迹、生态承载力和生态赤字/(ghm2/人)

3.2.3涪陵区路网扩张和生态环境压力的关系

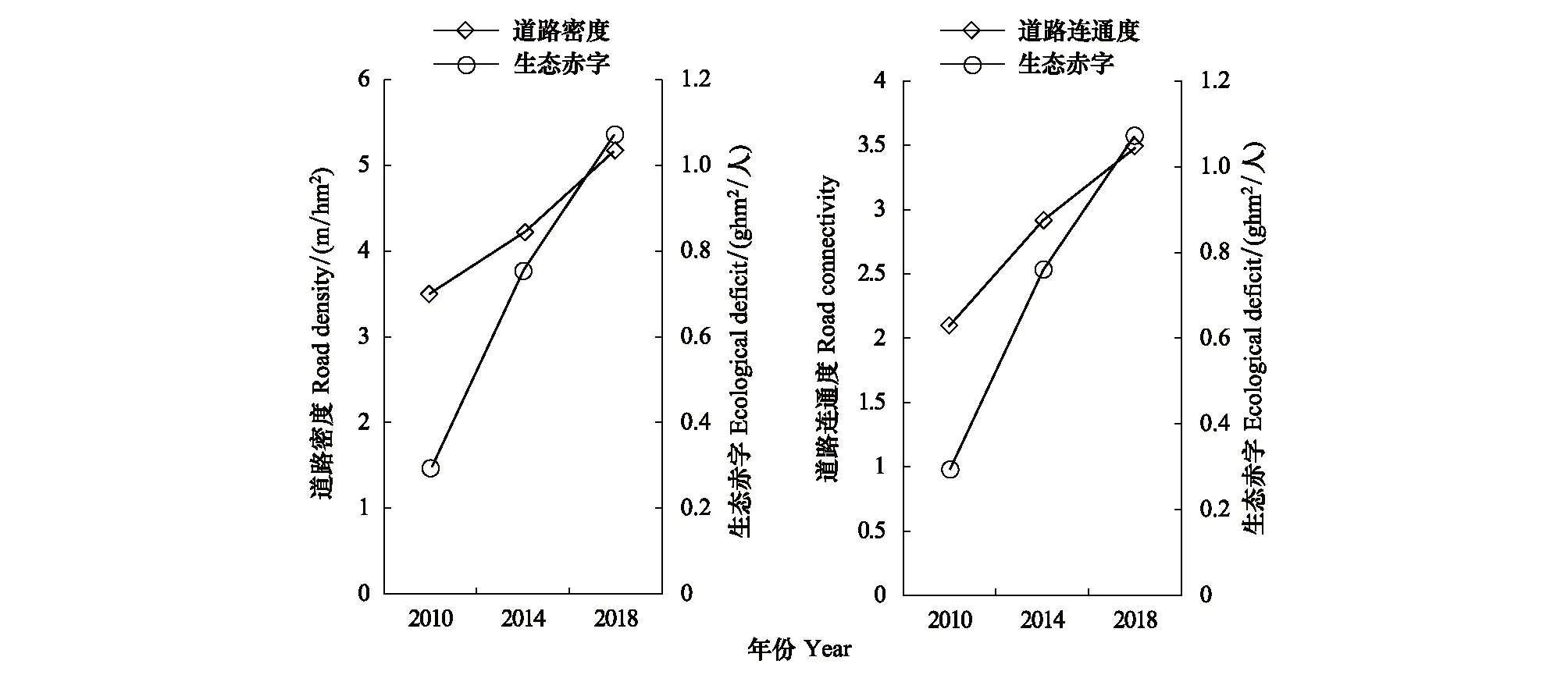

将2010—2018年涪陵区生态赤字与道路密度、连通度变化趋势进行耦合分析。如图6结果所示,三项指标总体变化趋势基本一致,且基本呈直线上升趋势。计算道路密度、道路连通度、生态赤字三项指标在2010—2018年之间的增幅率指数。结果显示,道路密度增幅率为0.33,道路连通度增幅率为0.40,生态赤字增幅率为0.73,从结果看,相比于道路修建的规模,路网的布局结构与生态赤字、生态环境压力存在更一致的关系,路网扩张时路网布局结构的合理性对区域生态环境压力的影响更大。

图6 涪陵区8年间生态赤字与道路密度、道路连通度变化趋势

为深入探究涪陵区生态足迹与路网扩张的内在关系,本文分析了生态足迹内部数据与道路密度、连通度之间的关系。如表7结果所示,研究时段内,化石能源用地与建设用地增长迅速,2018年两者加和占当年生态足迹总值的54%,且两者均呈逐年上升的趋势。化石能源用地2018年生态足迹为2010年的1.40倍,建设用地2018年的生态足迹则为2010年的1.85倍。

表7 2010—2018年涪陵区生态足迹组分/(ghm2/人)

进一步将两项指标进行加和,构建“建-化足迹”组分,以此探究非贫困区县生态足迹内部与道路通达度的关系。从图7显示结果来看,“建-化足迹”与道路通达度两项指标均呈上升趋势。2010—2018年间“建-化足迹”的增幅率为0.34,“建-化足迹”与道路密度增幅率更为接近,因此,道路密度与“建-化足迹”相关关系高于道路连通度。

图7 涪陵区道路密度、道路连通度与“建-化足迹”变化关系

3.3 贫困区县与非贫困区县路网扩张和生态环境压力对比研究

3.3.1贫困区县与非贫困区县路网扩张对比研究

根据研究结果将贫困区县奉节县与非贫困区县涪陵区2010—2018年道路通达度进行对比分析。由图8可知,涪陵区道路密度与道路连通度始终高于奉节县,且两项指标均表现出差距先增大后减小的趋势并在2018年最为接近。分指标来看,奉节县与涪陵区道路密度在2010—2018年时段内均呈上升趋势,且后一时段增幅率高于前一时段,2010—2014年时段内涪陵区道路密度增幅率大于奉节县,而在2014—2018年时段奉节县受到精准扶贫政策的影响,道路密度增幅率快速增长超过前一时段并超过涪陵区。两个区县道路连通度差距同样经历了先增大后减小的阶段,且在后一时段奉节县道路连通度增幅率超过涪陵区,但值得注意的是,在2014—2018年时段涪陵区道路连通度增幅率小于前一时段,表明该区道路布局结构更加趋于合理。

图8 奉节县、涪陵区道路密度与道路连通度阶段变化情况

3.3.2贫困区县与非贫困区县生态环境压力对比研究

根据前文计算结果分析,奉节县2010—2014年生态足迹增长速度慢于涪陵区,但在2014—2018年4年中快速增长,不仅导致后一时段生态足迹增长速度快于前一时段且同时段内超过涪陵区生态足迹增长速度,而且8年内奉节县生态足迹增长总和也超过涪陵区;奉节县生态承载力呈现出2014—2018年时段下降高于前一时段且这一时段下降超过涪陵区的情况。从图9可以看出,奉节县与涪陵区在2010—2014年和2014—2018年两个时段的变化趋势有比较明显的不同,涪陵区前一时段生态赤字增长明显,后一时段增长趋于减缓,而奉节县在前一时段生态赤字变化较小,后一时段变化较为明显,说明奉节县生态赤字不断扩大,生态环境压力持续增长,在今后的发展中需要改变发展模式以求地区发展的可持续。

图9 奉节县、涪陵区生态足迹与生态赤字阶段增长情况

3.3.3贫困区县与非贫困区县路网扩张和生态环境压力对比研究

由上文数据结果分析,通过对“建-化足迹”组分和道路通达度两项指标分析,在研究时段内,奉节县生态赤字和“建-化足迹”增幅率与道路连通度存在更为一致的关系,这与贫困区县路网建设还不完善,部分偏远村外接路少,村内断头路较多,道路与道路之间连接较少等密切相关;涪陵区生态赤字增幅率与道路连通度增幅率更为一致,而“建-化足迹”增幅率与道路密度增幅率存在更为一致的关系,调研分析发现,非贫困区县道路布局结构基本完善,在道路建设的过程中更侧重于各地间通行的效率,注重道路修建规模,能导致道路密度对生态环境压力产生更大的影响。

4 讨论

(1)与现有研究的比较。关于路网扩张对生态环境的压力,已有研究大多表明路网扩张会使地区生态环境压力增大,此外,有学者通过不同角度分析道路建设对生态环境的影响,如陈晓斌从项目建设期间和道路运营期间分别阐述不同时期对生态的影响[14],尹忠东等从生态学的角度综合分析了道路建设对生态环境的影响[12],本文的研究发现与之相符,在西南山区,路网扩张确实会给生态环境带来压力。

(2)研究局限与不足。①由于数据获取难度较大,本文部分村级路网数据是通过对遥感影像目视解译和实地调研获取的,因此可能存在一定误差;②道路的建设能耗是一次性的,而土地长期被占用是持续性的,本文对新增道路所消耗的能耗与土地利用类型的变化未能深入分析;③已有研究表明,在精准扶贫政策实施的过程中,道路基础设施的建设对贫困地区脱贫以及农户生产生活具有积极促进作用[31],但因研究主题与文章篇幅的限制,未将路网扩张与减贫成效相联系。下一步,开展多区域比较和统计分析、阐明道路扩张对生态环境的具体影响,深入分析生态足迹增加的机制及其与道路扩张的关联性。

5 结论与建议

(1)主要结论。西南山区贫困与非贫困区县道路连通度、道路密度、生态赤字、“建-化足迹”四项指标逐年增长,总体变化趋势一致,贫困区县在研究时段呈现更快速的增长趋势。西南山区贫困与非贫困区县在研究时段生态环境压力进一步扩大,表明经济-生态的发展整体处于不协调状态,且有持续恶化的趋势。西南山区贫困区县“建-化足迹”与道路连通度关系较为一致,表明其道路布局结构对生态环境压力更大,非贫困区县“建-化足迹”与道路密度关系较为一致,表明其生态环境压力更多受到道路建设规模的影响。

(2)对策建议。近年来各地区大规模的基础设施建设带来的巨大能耗,导致生态环境压力增大,地区发展的不协调。根据本文对路网扩张指标与生态环境压力指标的分析结果提出以下建议:一是奉节县境内山高谷深,沟壑纵横,山地面积占比较高,制定科学合理的土地利用规划,注重集约节约用地,防止路网的盲目扩张,逐步打通“断头路”、“瓶颈路”,缓解生态环境压力与发展之间的矛盾;二是奉节县道路连通度对生态环境压力较大,重点支持奉节县农村公路网络建设和品质提升,对促进经济、社会、生态全面协调发展起到重要作用,涪陵区则应在城市化发展过程中更加注意规模对生态环境的精细影响;三是由于奉节县和涪陵区化石能源用地在生态足迹中占比较高,可以通过优化能源消费结构,提高化石能源的使用效率以降低生态足迹;四是加强两地的生态修复,注重森林、草地和水资源的保护,实施山水林田湖生态保护和修复工程,进行产业结构优化,提高单位面积生态生产性土地的生物产量以提高整体生态承载力。

——重庆市涪陵区中医院战疫窥斑