杞麓湖流域农田面源调查及农业节水减排对策研究

向 梦,顾世祥,高 蓉,谢崇宝,崔远来

(1.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,湖北武汉430072;2.云南省水利水电勘测设计研究院,云南昆明650021;3.中国灌溉排水发展中心,北京100054)

农业面源污染指农业生产中,氮磷等富余营养物质、残留农药等污染物质,随降雨径流、农田排水及渗漏流入农田周边沟道,造成水体污染的现象[1]。农业面源污染的主要来源为农田化肥、农药、废弃薄膜、秸秆、畜禽粪便、居民生活污水及废弃物等。因具有随机性、时空变化大、滞后性等特点,不易于监测管理[2],农业面源污染已成为当今全球普遍存在的环境问题[3],也是湖泊等水体污染的重要原因之一,在众多发达国家如荷兰[4]、爱尔兰[5]、芬兰[6]等,农田面源污染的总氮和总磷占水体污染总量的50%以上。“源头控制为主、过程阻控与末端治理相结合”是当前进行农业面源污染防控提倡和推行的主要途径[2],我国农业面源污染防治重在控源节流和加强区域管理等方面。

杞麓湖流域位于滇中玉溪市通海县,面积约100 km2。近20年来,杞麓湖水质均保持在劣Ⅴ类水平,处于严重恶化状态,并且近年来杞麓湖的主要水质指标总氮、总磷均呈现小范围波动性上升趋势[7]。管堂珍[8]等指出,2017年农业化肥流失对杞麓湖主要污染物中总氮、总磷的贡献率分别为43.05%、73.98%。

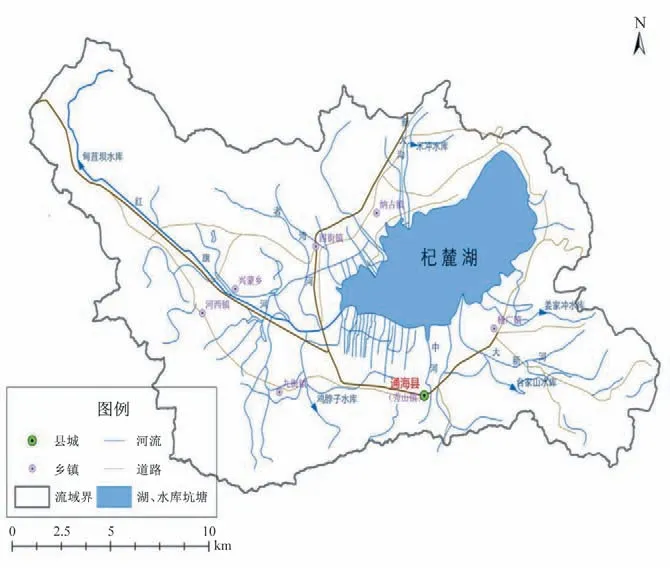

农田面源污染影响着杞麓湖的生态平衡和流域内7个乡镇的食品安全及饮水安全,为了摸清杞麓湖流域农田面源现状及其原因,为杞麓湖保护治理和杞麓湖流域水资源分质、分行业性细化配置提供技术支撑,本文收集2001-2014年杞麓湖流域内统计年鉴资料及湖泊水质长系列资料,分析湖泊水质变化的影响因素,同时在杞麓湖流域5 个乡镇开展了农田灌溉用水及农田面源污染等现状调查。

1 材料与方法

1.1 调查对象

调查分为历史资料收集和现状农田灌溉用水及农田面源污染调查。历史资料收集对象为杞麓湖流域涉及的通海县7个乡镇。农田面源污染调查在秀山、九龙、四街、河西和杨广5 个乡镇开展,每个乡镇分别选取2 个村,每个村选择5 个典型农户,共计10个村,50户农户。

1.2 调查内容

历史资料收集包括:①杞麓湖2001-2014年的重要水质指标(因变量),即年平均总氮、总磷、氨氮浓度;②流域内7个乡镇2001-2014年的10 个杞麓湖水质变化影响因素指标(自变量),包括:农田耕作面积、蔬菜产量、粮食产量、农业生产总值、人口、氮肥折纯量、磷肥折纯量、钾肥折纯量、农药使用量、塑料薄膜使用量。

图1 杞麓湖流域水系图Fig.1 Drainage map of Qilu Lake Basin

农田面源污染调查是对50户农户了解种植结构、灌溉用水情况、肥料施用现状、农药使用现状和农田废弃物处理方式等5个方面的情况。作物种植结构包括种植作物的种类及比例、种植地理分布和种植时间安排。农田灌溉用水情况包括不同作物的取水方式、灌溉水源、灌溉方法、灌水定额、灌溉定额、灌水次数等基本信息。施肥情况包括日常水肥管理措施、施肥量、施肥种类、施肥次数、施肥方式等信息。农田用药情况包括针对不同作物的杀虫剂、除菌剂、除草剂等药物的使用种类、使用用量、使用次数等信息。农田废弃物包括废弃地膜和作物残余(废弃菜叶、秸秆和花叶等),农田废弃物处理方式包括焚烧、堆积在田间、回收集中处理等。

1.3 分析方法

(1)现状水质评价。以2001-2014年的水质监测资料为依据,执行GB 3838-2002《地表水环境质量标准》,采用单因子评价方法;湖区富营养化参照SL 395-2007《地表水资源质量评价技术规程》进行评价。

(2)相关性分析。自变量确定为初步筛选出的10 个因素,即比较序列。因变量,即参考序列,确定为3 个因素:杞麓湖水体的年平均总氮、总磷和氨氮浓度。采用普通分析法和灰色关联度分析法,分析影响杞麓湖水质变化的重要因素。杞麓湖流域水质主要污染物为总氮、总磷和氨氮,其贡献率分别为69.83%、16.48%和3.94%[9]。分析相关性因素时,以影响总氮和总磷的因素为主。

普通相关分析法[10]是变量初步筛选时常用的方法,多用于分析两变量间相关关系。由于普通相关分析法只考虑了两个变量之间的相互作用,而没考虑其他变量的影响。因此,一般不能单独作为自变量的筛选依据,常常用其他分析方法予以修订。

灰色关联度分析法[11]多用于多因素相关分析,该方法能够对影响系统的数据进行关联度排序,找到重要因素。

2 结果与分析

2.1 杞麓湖水质及社会经济发展指标年际变化

2.1.1 杞麓湖水质变化

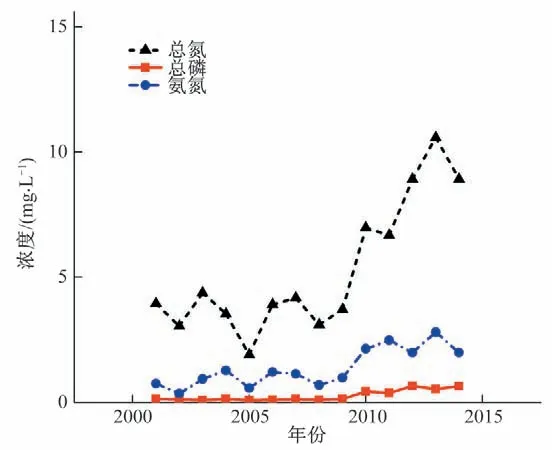

2001-2014年杞麓湖水质普遍处在劣Ⅴ类。图2可见,2014年湖泊水质属于中度富营养,接近重度富营养,总氮、总磷和氨氮浓度分别为8.92、0.65、1.99 mg/L,是2001年的2.26 倍、4.90倍、2.63倍,其中总氮和总磷浓度分别是地表水Ⅴ类水质标准的4.46 倍、1.61 倍,严重超标。3 项水质指标在2001-2014年间波动较大且均呈增长的趋势,表明杞麓湖水质趋向于富营养化。

图2 2001-2014年杞麓湖总氮、总磷、氨氮浓度变化Fig.2 Yearly variation of total nitrogen,total phosphorus and ammonia nitrogen in Qilu Lake from 2001 to 2014

2.1.2 主要农业经济指标变化

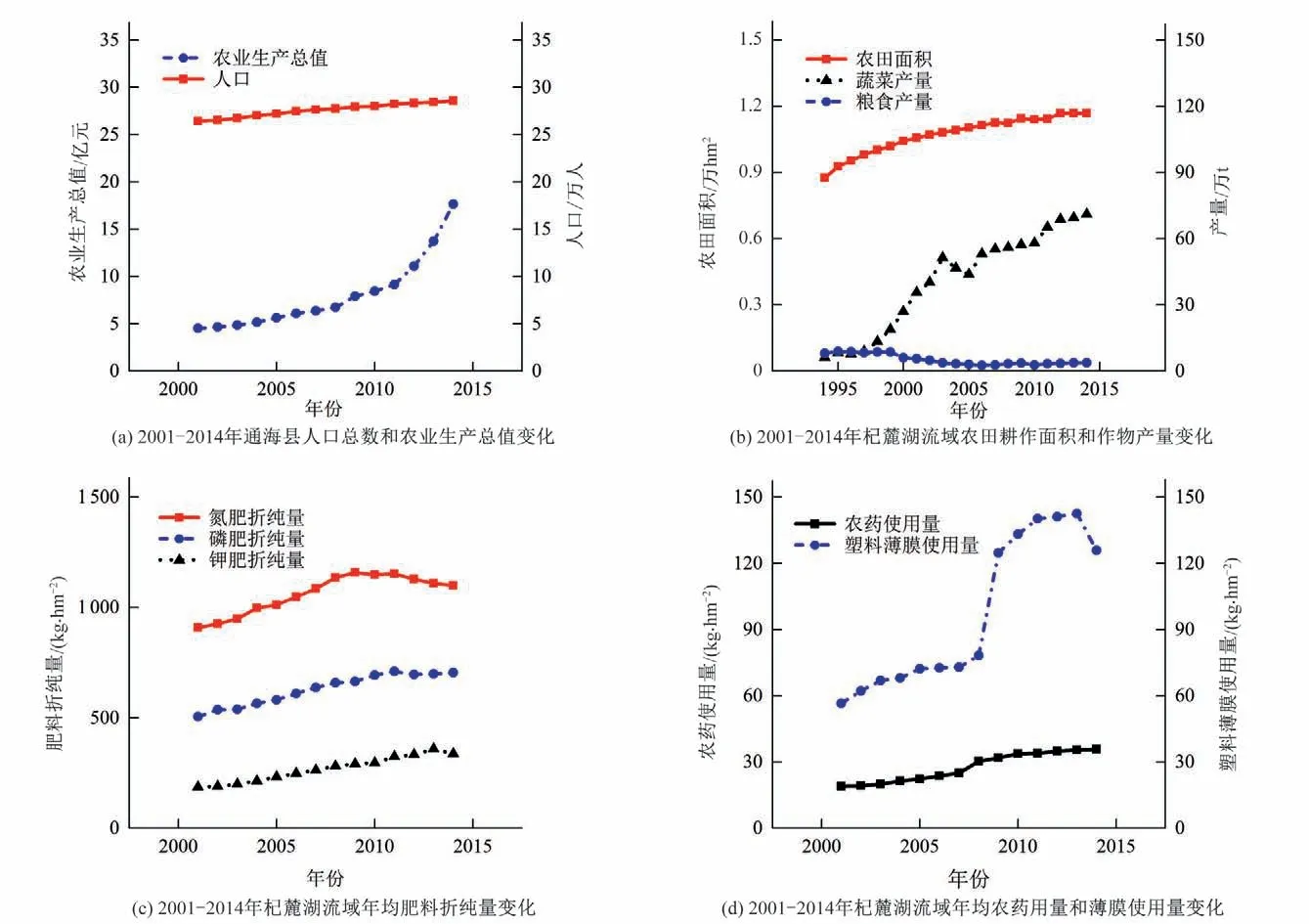

图3可见,通海县2014年人口总量是2001年的1.08 倍,农业生产总值是2001年的3.91 倍。2001-2014年人口呈线性增长,农业生产总值呈指数增长,反映通海县农业生产能力的快速发展。人口增加,则生活污水及其他生活垃圾和村镇面源污染排放量增加,同时也增加了农业耕作活动的需求,从而增加农田面源污染排放;农业生产总值是粮食、蔬菜等产量的间接反映,同时包括果木、其他经济作物以及养殖业等方面的经济效益,农业生产总值增加为农田耕作面积及复种指数等增加提供了可能的解释,从而增加农田面源污染排放。如今通海县已成为蔬菜出口大县,农业是通海县经济收入的重要组成部分,也是杞麓湖水质恶化的重要原因之一。

图3 杞麓湖流域主要农业经济指标随时间变化Fig.3 Yearly variation of main agricultural economic indicators in Qilu Lake Basin

蔬菜和粮食作物是杞麓湖流域的主要种植作物。2014年农田耕作面积是1994年的1.33 倍;蔬菜产量增至1994年的11.61 倍;粮食作物产量减至1994年的0.46 倍。农田耕作面积的增长速率逐渐变缓,蔬菜产量的增长速率远大于农田耕作面积的增长速率,表明种植结构中,蔬菜种植面积占比提高,原因是近年来农业生产技术水平的提高和蔬菜复种指数的增加,侧面反映了蔬菜作物经济效益较高,促进当地政府经济增长和人民生活质量提高。1997年之后蔬菜成为通海县最主要的种植作物,很大程度上影响着流域内农田水肥药和薄膜使用量,是导致农田面源污染加剧的关键性因素。

2001年至2014年,氮∶磷∶钾由1∶0.56∶0.21 变为1∶0.64∶0.31,钾肥增长速率高于氮肥和磷肥。2014年杞麓湖流域内氮肥折纯量、磷肥折纯量、钾肥折纯量分别是2001年的1.21 倍、1.40倍、1.81倍,可见施肥总量的增长速率大于农田面积增长速率,表明单位面积农田施肥量增加。年单位面积氮肥折纯量、磷肥折纯量和钾肥折纯量的增长原因分析为杞麓湖流域高需肥作物蔬菜种植比例增大,同时复种指数增加。

2014年单位面积农药使用量、农膜使用量分别是2001年的1.89 倍和2.22 倍。塑料薄膜可对污染物进行吸附,影响污染物的迁移转化过程,其用量是一个直接污染指标,反映蔬菜等经济作物种植面积及其复种指数的变化情况。流域内单位面积的农药和农膜使用量增长原因分析为对农药和农膜需求量大的作物种植比例的增加,同时复种指数增加。

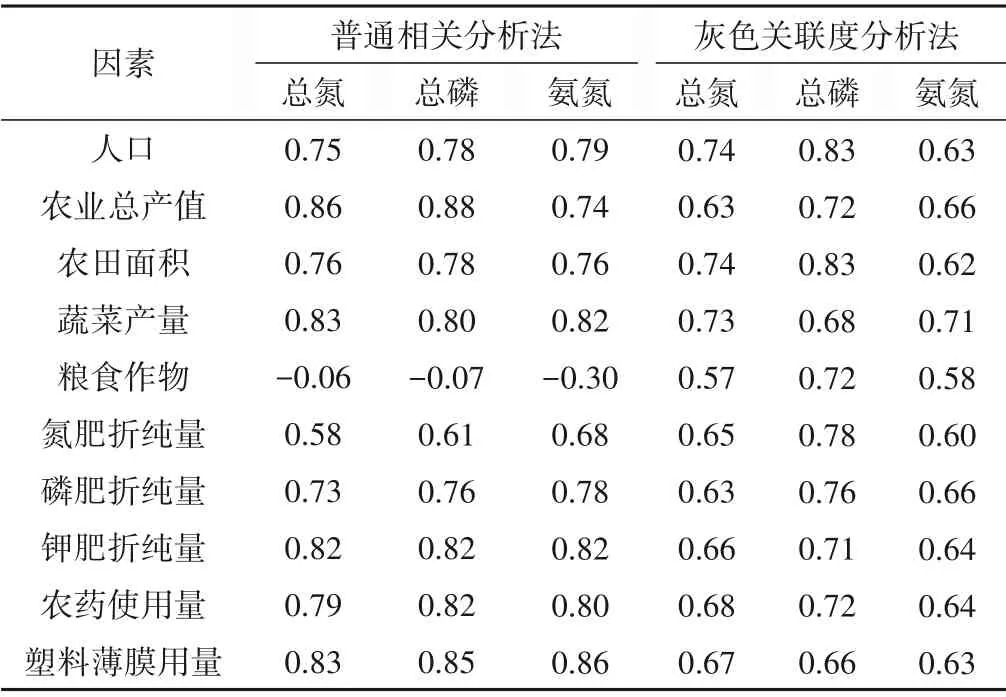

2.1.3 水质指标与其影响因素相关分析

基于2001-2014年年鉴资料和水质资料,得到杞麓湖水质指标与其主要影响因素的相关系数,见表1。根据普通相关分析法,农药使用量与总氮相关系数为0.79,与总磷相关系数为0.82,蔬菜产量、农业总产值、钾肥折纯量与总氮、总磷的相关系数均大于0.8,农田面积、氮肥折纯量、磷肥折纯量、农药使用量与总氮、总磷相关系数均大于0.6,仅与粮食作物相关系数为负数且绝对值小于0.2。根据灰色相关度分析法,仅粮食作物对总氮的关联度小于0.6,其他指标的相关度均大于0.6。综合普通相关分析法和灰色相关度分析法,粮食作物产量对水质指标的影响最小,人口、蔬菜产量、塑料薄膜使用量、农业生产总值、钾肥折纯量为非常重要因素,农田面积、氮肥折纯量、磷肥折纯量、农药使用量为次重要因素。

表1 杞麓湖水质指标与其影响因素相关系数Tab.1 Correlation coefficient of Qilu Lake water quality index and its influencing factors

2.2 调查资料分析

2.2.1 种植结构

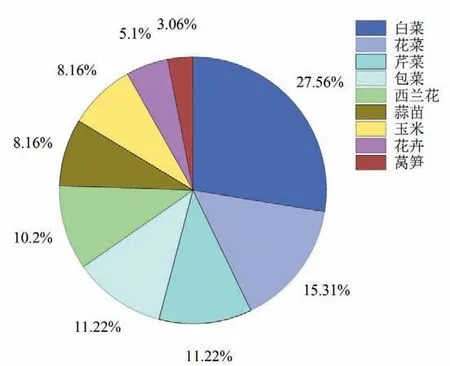

调查统计杞麓湖流域作物种植结构见图4,其中玉米占8.16%,花卉占5.10%,余下作物均为茎叶类蔬菜,占86.74%,为流域主要作物。作物种植茬数为3~5茬,平均复种指数为3.74,而中国一般灌区复种指数为1.50~1.80[12],杞麓湖流域复种指数是一般灌区的2.5倍,复种指数明显偏大。

图4 杞麓湖流域作物种植结构Fig.4 Crop planting structure in Qilu Lake Basin

2.2.2 灌溉用水情况

农业灌溉用水情况汇总见表2。5 个乡镇50 个农户样本的单茬平均灌溉用水量为4 075.20 m³/hm2,变异系数为38.72%,用水量差距较大,原因分析为农户间取水方式、灌溉方式不同,反映当地灌溉用水缺乏统一调配和科学管理,易造成灌溉用水浪费。5镇单茬平均灌溉用水量与通海县平水年茎叶类蔬菜灌溉定额[13]3 975.00~4 350.00 m³/hm2相近,但由于复种指数过高,年单位面积灌溉用水量明显高于其他地区。不同取水与灌溉方法对比表明,采用挑水灌溉浇灌方式的灌溉用水量明显少于其他3种取水方式;相同取水方式下,喷灌的灌溉用水量明显少于漫灌。

2.2.3 肥料使用情况

典型农户年均施肥总量5 029.20 kg/hm2,其中氮肥折纯量为353.70 kg/hm2、磷肥折纯量为269.10 kg/hm2、钾肥折纯量为429.45 kg/hm2,分别是2018年我国农田年均氮肥、磷肥、钾肥折纯量[14]的2.08倍、3.01倍和5.29倍。

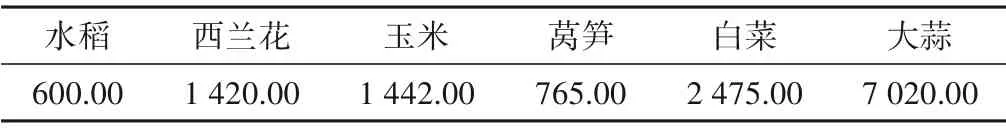

不同作物施肥量统计见表3,水稻单茬施肥量为600.00 kg/hm2左右,主要茎叶类蔬菜单茬施肥量是水稻的2~4 倍,导致单位面积农田氮磷钾入湖排放负荷相应增加。

表3 作物单茬施肥量调查统计kg/hm2Tab.3 Investigation of crop fertilization

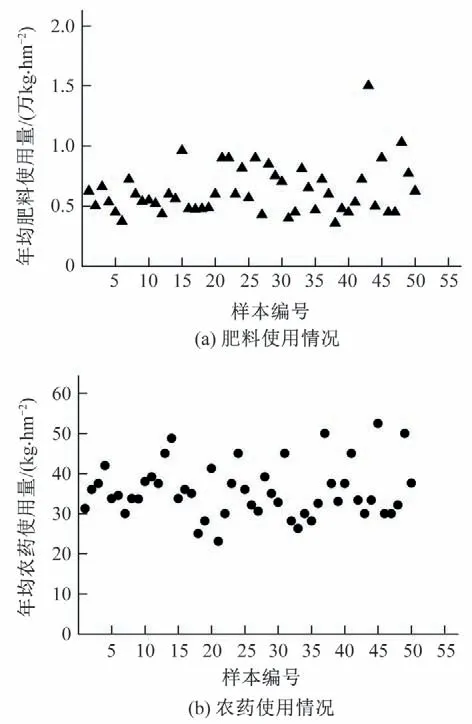

样本施肥总量调查如图5(a),肥料用量总体变异系数为33.35%,肥料施用量因农户习惯而异,个体间差异较大。5个乡镇50 个农户样本的年均用肥量为6 288.00 kg/hm2,是2018年我国农田年均用肥量[14]的8.86 倍,流域内不仅施肥总量大,单茬作物用肥量也明显高于全国平均水平,可见主要种植作物为高需肥作物且复种指数高使得杞麓湖流域农田施肥量严重超标,加剧了肥料流失导致的面源污染排放。为减少肥料使用量须适当减少高需肥作物的种植比例并压减复种指数。

2.2.4 农药使用情况

图5(b)可见,调查样本农药用量较为离散,农户间差距较大,一方面原因是作物受虫害影响程度不同,另一方面反映了农户用药缺乏科学规范,易造成农药的过度使用。50个样本年均农药用量为35.70 kg/hm2,是全国耕地平均农药使用量[14]的3.96 倍,可见多茬种植增加了农药年使用量,为减少农药用量须压减复种指数。

图5 调查样本的肥料及农药使用情况Fig.5 Investigation of the fertilizer and pesticide usage

2.2.5 农田废弃物处理情况

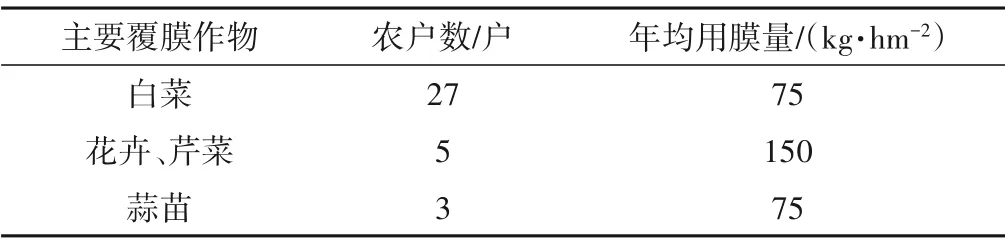

表4可见,样本年均薄膜用量为83.55 kg/hm2,是全国年均水平[14]的5.63 倍。蔬菜对薄膜需求量较大,主要用于大棚种植和冬季地膜覆盖,而废膜的不恰当处理会加剧农田面源污染。

表4 作物薄膜用量调查情况Tab.4 Investigation of crop film usage

表5可见,85.71%的农户直接焚烧薄膜,仅14.29%的农户将其扔进垃圾箱集中处理;对于作物残余,88.00%的农户将废弃菜叶和秸秆堆积在田间用作下一茬的肥料,废弃物中的肥力会受雨水冲刷而流失,N、P、K 等营养元素经汇流进入杞麓湖;10.00%的农户将其集中倒入化肥池,也可用作下一茬的肥料,相比堆积在田间,这种处理方式保证了废弃物中的肥不随雨水冲刷流失;2.00%的农户将废弃叶类喂给养殖的牲畜。

表5 农田废弃物不同处理情况分类占比%Tab.5 Percentage of farmland waste classification

2.3 杞麓湖流域农业节水减排对策

杞麓湖流域内农田种植复种指数大,年均水肥药和薄膜用量明显高于全国平均水平,因此需通过优化农艺管理技术与措施,从源头上减少化肥、农药和塑料薄膜用量,同时采取节水灌溉技术,减少排水和减少污染物排放,从而达到控制农业面源污染源头排放的目的。另外,采用生态沟及塘堰湿地等拦截及治理措施,对流出农田的氮磷等进行回收利用,减少杞麓湖的入湖污染负荷。

2.3.1 田间源头节水减排措施

(1)调整种植结构。适当控制蔬菜发展规模,压减复种指数。若将1 茬白菜换成水稻种植,施肥量可减少1 875.00 kg/hm2,根据江西赣抚平原灌区经验[15],菜-稻-菜的水旱轮作模式的经济效益仅次于菜-菜连作模式,是改善蔬菜连作水肥药用量大的有效途径。

(2)采用节水灌溉措施。推广喷灌、微喷灌或滴灌等高效节水灌溉技术。喷灌技术的用水量较为节省,同时采用低压管道输水,降低输配水环节的水量损失。根据2019年通海县水利综合年报,节水灌溉工程面积为0.35 万hm2,占灌溉面积的39.91%,若节水灌溉工程面积提高到80%,年均减少灌溉用水量2 478.70 万m3,按灌溉水利用系数0.6 测算,可减少排水991.48 万m3。

(3)推广减肥增效技术。①水肥综合管理技术。水肥综合管理技术可结合喷灌、滴灌等节水灌溉技术,实现水肥一体化管理,科学控制肥料使用量并节约灌溉用水,从而减少氮磷等的流失风险。②无机肥和有机肥的结合。推行水溶性有机肥,降低肥料成本,提高土壤肥力,减少后期无机肥追肥量。③农田废弃物合理利用。流域内应禁止将农田废弃物随意堆放在田间,充分利用化粪池将其转化为有机肥或者牲畜饲料。回收废膜,达到资源化利用。如果将作物残余和废膜回收利用,可减少80%以上的农田废弃物污染。④农药合理施用。科学指导农户的用药种类和用量,避免农药的过度使用,推广土壤吸附力强、降解快、对生态环境破坏小的有机农药,减少农药使用总量。

2.3.2 迁移途径拦截措施

结合灌区已有的排水沟、小型池塘等,进行生态改造和水系联通,其中种植能够有效吸收和富集氮磷及农药等物质的水生植物,实现对农业面源污染的拦截和净化。

2.3.3 末端治理措施

在杞麓湖沿湖建立人工湿地或调蓄带,其中种植芦苇、菖蒲等能同时带来经济效益和生态效益的水生植物,对农田富余营养物进行再利用。

将田间水肥药高效利用与综合调控、生态沟的拦截处理、塘堰湿地的调蓄处理综合起来,构成农业面源污染治理的“三道防线”技术体系。根据云南大理[16,17]及江西赣抚平原[18]的经验,对总氮、总磷的去除效果可以达到70%以上。

3 结 论

本文基于杞麓湖水质及其影响因素采用普通相关分析法和灰色相关度分析法,分析了影响杞麓湖水质变化的主要因素。基于调查数据分析了杞麓湖流域农田种植中水肥药和薄膜使用情况,提出了杞麓湖流域农业节水减排措施。主要结论如下。

(1)人口、蔬菜产量、塑料薄膜使用量、农业生产总值、钾肥折纯量为影响杞麓湖水质变化的非常重要因素,农田面积、氮肥折纯量、磷肥折纯量、农药使用量为次重要因素,粮食作物产量对水质的影响最小。

(2)杞麓湖流域农作物中茎叶类蔬菜占绝对优势,占比为86.74%,粮食作物和花卉次之,每年种植3~5 茬。年均用水量、肥料使用量、农药使用量和薄膜使用量分别是全国平均水平的4.00 倍、8.86 倍、3.96 倍和5.63 倍。废膜处理以焚烧为主,焚烧率为85.71%。农田菜叶处理以堆积在田间为主,占比为88.00%。

(3)杞麓湖流域节水减排措施应以源头控制为主、过程阻控与末端治理为辅。杞麓湖流域需适当控制蔬菜发展规模,压减复种指数;实行灌溉用水水源全面管控,推广喷微灌等高效节水灌溉技术;鼓励农户使用有机肥,科学指导农户用肥用药,结合微灌技术,实施水肥一体化精准控制,减少水肥流失及面源污染排放;推广使用可降解农膜,禁止将农作物残余随意堆放在田间,充分利用化粪池将其转化为有机肥,达到资源化利用。在过程阻控与末端治理方面,充分利用流域排水沟、塘堰及洼地,改造成生态沟及塘堰湿地,并进行田沟塘水系联通,对流出农田的面源污染负荷进行拦截、净化和回用。□