从可证伪性看自发过程及热力学判据

陈 浩

(武汉轻工大学化学与环境工程学院,湖北 武汉 430023)

在当前的物理化学教学中,除少量教材外,大多数教材中不仅对自发过程这一概念进行了讲解,而且还往往将其作为热力学第二定律这一章节中的核心和重点内容。可是在过去的几十年中,围绕着自发过程这一概念的争议从未停歇,如何精准地对自发过程进行定义成为了争论的焦点[1-15]。笔者在教学中也曾碰到了诸多困惑,但在对自发过程这一概念重新进行审视后,发现其中一些更为基础的问题在之前的争论中可能被大家所忽视了,现兹将自己的一些看法陈述如下。

1 目前对自发过程的定义和一些看法

如前所述,目前对于自发过程并不存在一个统一的定义。常见的教科书中,南大版教材中是这么叙述的:所谓“自发变化”乃是指能够自动发生的变化,即无需外力帮助,任其自然,即可发生的变化[16](注:在讨论自发性时,自发变化和自发过程常常同时使用。本文中对“自发变化”和“自发过程”也不作区分)。显然,这一说法过于口语化,更多地是在进行现象的描述,而不是一个准确的科学定义。2015年,高等教育出版社专门组织了一次物理化学教学内容的研究交流讨论会,会后发表的纪要中给出的定义是:所谓自发变化是指在所处条件下,不需环境对系统做功,系统就可以自行发生的变化[17]。相对前面南大版的说法,这里最大的改进是将“无需外力帮助”明确为不需环境对系统做功,这也是目前广泛接受的一种主流说法[1,4,7,10,12]。不过这一说法还需要解决一个问题,即体积功的问题。具体地,吉布斯判据是过程自发性判定的最重要判据,但是它所判定的自发过程中环境是可以对系统做体积功的,这就跟之前的定义发生了矛盾。当然我们可以将定义中的做功修正为做非体积功,可随之而来所面临的问题就是,为啥需要限定为非体积功?相比于其他功,体积功为什么特殊?另外,人为地对气体进行压缩这一过程的自发性又该怎么判断,这个时候体积功是否应该考虑,为什么?这些问题不能很好的回答的话,对定义的修正就过于勉强了。事实上,对于这一问题,更主流的解释是,在定义中加入“在所处条件下”的相关叙述,并在做功中排除掉维持环境条件的部分,比如吉布斯判据中的体积功就可以解释为只是为了维持等压条件的存在。纪要中的说法迅速地在一些教材中得到了采纳,如最新版的天大版教材[18],但是仍然存在不少问题。首先,当讨论“所处条件”时,对条件本身是否存在限制,比如是否可以存在电场和磁场等。有人曾提出应限定为“自然条件”,可是马上被人提出了植物的光合作用的问题,显然在日照条件下这一反应能够自动发生,但是光合作用一般并不被认为是一个自发变化[5]。其次,即使将条件限定为最简单的PVT条件,也存在一些问题。如前面提到的人为地对气体进行压缩的过程,这一过程中只有体积功,且该体积功亦可看作是只是为了维持环境压力不变,即按照定义该过程为自发过程。但是我们总是认为气体的压缩过程不是自发的。

除此之外还存在一些其他的说法。万洪文等人强调自发过程具有对外做功的能力[19]。任聚杰等[15]提出一切给定条件下能发生的不可逆过程都叫自发过程。张树永等[17]认为自发变化一旦发生就会自动进行下去,直至达到某种限度(如气体均匀混合、温度均一等)。

2 “自发”不是一个科学的说法

在上一节中,我们简要回顾了现有的一些关于自发过程定义的讨论。可以看出,这些讨论主要关注的是如何判断一个变化的发生是否需要外力帮助。由于除隔离系统外,系统跟环境之间总是存在一定的相互作用,因此讨论的焦点往往是如何界定系统和环境间的相互作用的性质(是否属于外力)。然而“自发”一词无论从中文还是英文的字面来看,都是“自行发生”的意思。“自行”强调的是不借助于外力,这方面之前已经进行了很多的讨论,但是对于“发生”,则大多采取一种默认的态度。如在自发过程概念的引入上,通常教科书中只是先列举一些生活中常见的变化,如摩擦生热、热量从高温物体到低温物体的传递、浓度不同的溶液间的自动扩散等,指出这些变化具有一定的方向,不会自动逆向进行。但是这些朴素的自然现象并不足以支持热力学中的“自发过程”这一概念。首先,逻辑上来说,这些自然现象只能说明部分变化具有明显的、容易被人所感知的方向性,但是并不代表所有的变化都具有方向性;其次,一个变化的发生归根结底是一个动力学过程,而一直以来,“自发过程”都是一个热力学概念,两者之间存在根本的矛盾。这个矛盾其实之前有人也有所察觉,如在定义中修正为“有自发发生的趋势”,可是稍后我们会看到,这样的修正并不能解决问题。

现在,让我们来看看“自发”这一概念的问题。如前所述,“自发”一词包含两方面的内容,即“自行”和“发生”。可是热力学中,只有隔离系统跟环境之间不存在任何作用,即隔离系统中发生的变化才真正是自行的,其他系统中发生的变化都不是自行的,而是有外力的参与。当然这方面的矛盾可以通过对相互作用的进一步细化(是否是“外力”)得以部分解决,这也是之前大家所试图和正在做的事情。更根本的问题出在“发生”上,的确有很多变化的发生是肉眼可见的,但还有很多变化并不如此,从而导致关于自发变化的说法中,某些单称陈述不可证实,某些全称陈述不可证伪。举个例子,按照传统的说法,常温常压下金刚石到石墨的相变过程中,ΔG减少,为自发过程。可是我们在实验中无法看到这一相变的发生,即这一单称陈述不可证实。同样地,如果将吉布斯判据诠释为自发性判据的话,则这一全称陈述无法被证伪。全称陈述总是无法被证实的,但是可以被证伪。需要注意的是,可证伪性强调的是陈述的正确性能否可以被实验所检验,而不意味是陈述本身是错的。例1,“所有的天鹅都是白天鹅”,这一陈述就是可证伪的,只要找到一只不是白色的天鹅即可,事实上,的确有不是白色的天鹅,因此这一陈述是已经被证伪了的。例2,热力学第二定律的克劳修斯说法,“热不能自动从低温物体传给高温物体而不产生其他变化”,这也是可以被证伪的,只要我们发现了某一变化中热自动从低温物体传给高温物体且不产生其他变化即可,当然目前我们并没有发现这样的变化,因此该陈述可证伪,且未被证伪。回到吉布斯判据上,还是以上述相变过程为例,判据指出常温常压下金刚石有向石墨转化的趋势,但是并没有给出这个转化的时间限制,而在我们现有的观测手段下,能看到的都是常温常压下的金刚石非常稳定,并没有任何向石墨转化的迹象,因此这一陈述不仅没法证实,也没法证伪。可证伪性是波普尔提出的划分科学与非科学界限的最重要依据[20],尽管后来在科学哲学领域还有不小的争议,但是目前仍在自然科学领域被广泛接受。“自发”概念的不可证伪性意味着这一概念并不科学。

3 对热力学判据的重新解读

上一节中,我们发现变化的发生几乎都有外力参与,即常见的“自发变化”其实都不能自行发生。当然,这一问题可以通过对外力的性质进行界定的方法来得以部分解决。但更为本质的问题出现在可证伪性上,如果将三大热力学判据看着自发性判据,则这些判据都不具有可证伪性,因此“自发”这一概念存在严重的问题,不适宜在热力学中使用。那么问题来了,之前对热力学判据的解读一般都是从可逆、平衡和自发这些角度来进行的,如常常把取等号的情况解释为可逆或平衡,把取不等号的情况(熵减或自由能增加)解释为不可逆或自发,现在不借助于“自发”的概念,我们应该如何正确解读呢?

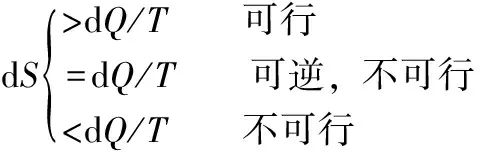

其实只要回顾一下热力学这门学科的重要性及其局限之处,这个问题并不难回答。热力学的重要性在于可以告诉我们有些事件一定是不可行的,如永动机不可能建成,绝热系统中熵不可能减少等;但是局限性也很明显,热力学上没有禁止的事件,我们只能说它们有可能发生,具体能否发生,以多快的速率发生,这都是热力学所不能解决的。也就是说,对于一个具体的变化,热力学方法能做的只是一些可行性分析:热力学上可行并不意味着变化一定可以发生,但热力学上不可行则一定不可行。因此,三大热力学判据本质上都是可行性判据。以吉布斯判据为例,说明在等温等压不做非膨胀功的条件下,ΔG减小的变化是热力学可行的,ΔG增大的变化是热力学不可行的,至于ΔG=0的情况,我们知道其对应的是一个可逆过程,而可逆过程是一类理想的过程,真实发生的过程都是不可逆的,笔者认为也可将其划为不可行的这一类,是不可行变化中的一类特殊的极限情况,公式如下:

另外,当我们进行可行性分析时,外界条件显然是应该考虑在内的。因此,我们可以避开以前讨论“自发性”时所不得不面临的“外力”的界定问题。这样,我们可以对传统的热力学判据进行拓展,把存在外力的情况也纳入到判据的使用范围以内。还是以吉布斯判据为例,取消不做非膨胀功的限制之后,判据可表述为:在等温等压的条件下,ΔG

4 从自发性判据到可行性判据的得失及其他一些问题

综上所述,笔者认为“自发过程”这一概念存在严重的问题,不宜在热力学领域中继续使用。相应地,热力学判据也不是变化的自发性判据,而是可行性判据。那么从自发性判据到可行性判据,我们得到了什么,又失去了什么呢?

首先看看两者的区别。逻辑上,自发性判据说的是某个变化发生的充分条件,而可行性判据则指的是必要条件。热力学不关心系统的细节,并不知道某个变化能否发生,以多快的速率发生,即本质上不可能得出变化发生的充分条件。事实上,现在的教材中,如果提及自发过程的话,一般总会再补充一句:自发过程不一定就会自然发生。这样的文字其实是前后矛盾的。但是热力学的确可以断言某些变化是不可行的,我们熟悉的热力学第二定律的两种文字表述(克劳修斯表述和开尔文表述)说的都是某些变化不能发生,即热力学可以得出变化发生的某些必要条件。因此,从自发性到可行性,我们可以用更加准确和简单的语言去诠释热力学判据,这是改变带来的第一个好处。

其次,用可行性替代自发性之后,之前争论的很多问题自然就不成为问题了。对于“自发性”,关于如何界定什么是“外力”的问题,发生了诸多的争论。而抛弃了“自发”的包袱之后,自然也就无需关心“外力”的问题,我们只需要考虑在给定的条件下,某个变化在热力学上是否可行。如在外压大于系统压力的条件下,系统发生的体积减小的压缩变化,这一变化的“自发性”是存在争议的,但是从可行性的角度去看,则不存在任何争议,这一变化显然是可行的。再比如,常温常压下水分解为氢气和氧气的反应,按照传统的说法这不是一个自发变化,而且由于讨论自发时需要排除外力,因此在电解条件下,这仍然不是一个自发变化。但实际上,只要电压足够大,这一反应的确可以自行发生。也就是说,电解水这个可以发生的反应,在之前的知识体系中属于非自发变化,而实际上并不会或者很难发生的常温常压下氢气和氧气反应生成水的反应,却属于自发变化。这显然容易引发学生学习上的混乱和争议。但是在可行性的框架下,上面的问题就非常简单明了了,在电解的条件下,水分解为氢气和氧气的反应是可行的,而且还可以进一步计算出电解所需的最低电压是多少,同样地,常温常压下氢气和氧气反应生成水的反应也是热力学可行的,当然具体能否发生,还要看动力学方面的因素。

最后,我们再来看看关于自发变化的其他一些说法。有人强调自发性这一概念的重要性在于其可以判定什么样的过程具有对外做功的能力[19]。但是借助可行性的概念,我们不仅可以识别什么样的过程具有对外做功的能力,还可以给出做功能力的上限。另外有人提出,自发变化一旦发生就会自动进行下去,直至达到某种限度[17]。显然,这还是针对某些自发变化并不能实际发生的事实,所作的一种补充性的解释说明。但是如何定义“一旦发生”,为什么某个通常并不实际发生的变化会“一旦发生”,是否所有的自发变化都能够“一旦发生”,这些问题显然有些超出了热力学的研究范畴。

5 结 语

物理化学作为一门基础学科,其中“自发过程”的概念长期引发大家的困惑和争论,这一现象是极其不正常的。本文中,笔者对“自发过程”进行了进一步的剖析,发现其不满足自然科学具有可证伪性的特征,概念本身存在严重的问题。相应的,热力学判据也不是自发性判据,而是可行性判据。使用“可行性”替代“自发性”,可以避免已有的诸多争议,并且在语言上更为准确简明,逻辑上更加完整自洽。