流域生态补偿:理论基础与模式创新

孙翔 王玢 董战峰

摘 要:流域生态补偿是以水资源保护为主线,有效平衡流域经济发展与水质保护关系的经济激励手段。根据流域实际情况,因地制宜选取合适的流域生态补偿模式,对于我国开展流域水环境治理工作具有重要意义。目前流域生态补偿存在补偿主体不明晰、补偿标准测算方法不一致、补偿方式不灵活、补偿实施与受益不统一、补偿政策设计不完善等问题。为此,应明晰责任主体与水权归属,整合统一标准测算方法,灵活使用补偿方式,建立多元生态补偿机制,完善优化政策设计。

关键词:流域生态补偿;流域经济发展;生态文明建设

中图分类号:F205 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)08-0145-11

流域生態补偿是以水资源保护为主线,有效平衡流域经济发展与水质保护关系的重要经济激励手段[1]。生态补偿的主客体、补偿标准、补偿方式、补偿机制等是该领域研究的热点问题,公共产品理论、产权交易理论、外部性理论、博弈理论、生态系统服务价值理论等构成了生态补偿相关研究的理论基础。“生态补偿”在国际上多被称为“生态/环境服务付费”(PES)或“生态环境效益付费”(PEB)[2],而流域水资源生态补偿则是为水环境功能服务付费[3]。我国流域生态补偿相关研究取得了一定进展。流域生态补偿在新安江流域、太湖流域、东江流域、九洲江流域等取得了较好的实践效果。跨行政区流域生态补偿应兼顾跨行政区的多种情景,同一地级市不同区县之间、同一省份不同地级市之间、不同省份地级市之间的补偿模式应有所不同,应充分考虑上下游经济发达程度,在确定补偿标准和补偿方式上有所区别。另外,一般情况下,近期一般是以“污染水”变“达标水”为目标,中期在跨区域断面水质已经达标的前提下一般以稳定水质为目标,远期以进一步提升水质以“达标水”变“放心水”为目标,近期、中期、远期跨区域流域生态补偿机制上应体现其继承性和差异性。针对不同跨区域的情景以及兼顾不同生态补偿的阶段性周期,目前系统性、整体性的研究仍显不足,需要理论的深化以及进一步的应用实践。

一、流域生态补偿的理论基础

水生态系统为上下游居民、工农业生产和日常生活提供优质水源,是非常重要的生态系统服务功能组成。流域优质水资源是一种公共产品,相关理论主要包括公共产品理论、产权交易理论、外部性理论、博弈理论、生态系统服务价值理论。

(一)公共产品理论

公共产品可划分为完全公共物品、准公共物品两类。根据萨缪尔森的定义,完全公共物品是指每个人消费这种物品不会导致其他人对该物品消费的减少,它必须具备两个特征:一是消费不可分性或无竞争性;二是消费中无排他性。准公共物品是指大多数物品带有某种程度的“公共性质”,这是由于外部影响的存在所引起的,当物品具有某种较大的外部影响时,这种物品就是准公共物品了。

生态产品作为公共资源,是一种典型的准公共产品,由于在生产消费过程中的非竞争性,往往会导致资源的过度使用,从而引起“公地悲剧”。同时,消费过程中的非排他性易导致“搭便车”现象。宗臻玲等人指出,生态环境资源价值的实际承担者包含有形的物质产品和无形的生态效用,其中物质产品可直接通过市场以货币的形式进行补偿,而生态效用需建立基于有偿使用原则的经济补偿制度,以达到资源可持续利用的目的[4]。流域优质水资源是一种生态产品,流域内居民均可无差别免费享有这一生态服务,同时,上下游居民都可以相对平等且廉价地享受水资源使用权及排污权。因此,政府代表利益相关者为优质水资源的维持定价并要求支付水资源使用费税或者排污费税是最为常见的方式[5],公共物品的市场付费没有政府的介入难以形成。

(二)产权交易理论

产权指的是一种通过社会强制手段对某种经济物品的多种用途进行选择的权力,按照科斯定理,经济学首先要解决由资源稀缺而产生的利益冲突。在生态补偿的制度建设过程中,各主体间的利益冲突随处可见。在生态补偿过程中,公共产品的外部性可以通过明晰产权得以解决,只要产权是明确的,且交易成本为零或者很小,那么,无论在开始时将产权赋予谁,市场均衡的最终结果都是有效率的,可实现资源配置的帕累托最优[5]。在流域中,假如上游享有产排污权,而下游地区想要享受优质的水源,就需要向上游地区支付生态补偿资金,以赎回产排污权;如果下游地区享有净水权,则上游地区需要大量环保治理资金保证下游的净水权;在交界断面水质目标确定的前提下,上游地区允许排放的污染物总量限值即水环境容量则可明确,因此,无论是对上游地区的产排污权还是下游地区的净水权进行法律赋权,最后市场均衡的结果应该是相似的。

(三)外部性理论

外部性理论由庇古于1920年提出。外部性是指在没有市场交换的情况下,一个生产单位的生产行为(或消费者的消费行为)影响了其他生产单位(或消费者)的生产过程(或生活标准)[6]。外部性有正负之分,生态补偿的本质就是将外部性内部化,生态补偿标准的确定就是对外部性的边际价值定价。正外部性是将外部边际效益加计到私人边际效益之上,从而物品或服务的价格得以反映社会边际效益;负外部性则是对产生负外部性的生产者征收相应费税,从而将资源的消耗和环境污染外部边际成本计入生产者边际成本中。

在跨界流域水资源生态补偿中,上游为保护下游水质安全,须投入大量的环境治理成本,同时在经济发展上作出让步和牺牲,因而上游因保护而得到的生态补偿应至少等于治污的成本+牺牲发展权的机会成本-上游因水质保护而获得的生态效益。但是,如果上游坚持发展而对水质保护不力使得交给下游的水质不能稳定达标,则上游政府应给下游政府以一定的资金补偿,上游政府给下游政府的资金补偿应至少等于下游因水污染产生的经济损害成本。

(四)博弈理论

博弈理论主要用来研究生态补偿决策过程中不同决策主体之间的利益平衡问题,如地方政府—中央政府、地方政府—当地企业(农民)、上游政府—下游政府、上游产排污企业—下游居民等[7]。每个行为主体都从自身得失角度出发,最后多方利益相关者作出综合权衡,作出利益最大化决定,不同行为主体间的博弈主要体现在利益趋同的行为主体间的相互联合以及利益相悖主体间的相互抵抗。

在流域水资源生态补偿的框架中,流域上下游间的关系既密不可分又相互影响,故须重点考虑协调上下游的利益冲突及矛盾,由此上下游间形成的博弈关系是跨界水资源治理与保护的重点及难点[8]。根据我国的流域生态补偿实际,多是上下游地方政府作为主要谈判者及承担者,中央政府或上级政府作为监督者,故目前对流域生态补偿的成本分摊问题多是政府间的分摊。赖苹等提出流域水污染治理成本分摊可利用合作博弈的理论构建成本分摊博弈矩阵[9];曹洪华等通过构建非对称演化博弈模型探究了补偿过程动态演化机制及其稳定策略[10]。

(五)生态系统服务价值理论

任何生态系统都会为人类提供重要的生态系统服务功能,进而产生可以量化的生态系统服務价值。有学者在生态系统服务价值系统化计算方面取得了较为积极的进展[11]。流域水生态系统为上下游居民提供优质的水源,进而形成水源供给的生态系统服务价值。在水被污染的情况下,居民为了获得安全放心的饮用水,会购买净水设备或者购买桶装水,或者采取跨区域调入清洁水源解决饮水问题,这带来了巨大的额外成本。水资源提供的生态系统服务价值可采用影子工程法进行计算,也可通过水质缺水型损失进行计算。

二、流域生态补偿的分析框架构建

流域生态补偿的分析框架包括补偿主客体、补偿方式、补偿标准和补偿总金额、补偿机制四大方面。

(一)补偿主客体

在流域生态补偿中,依据破坏者付费、使用者付费、受益者付费、保护者得到补偿等原则,来确定流域生态补偿的主客体[12]。破坏者付费原则是指流域上游排放污染物影响下游水质安全,故应对排污行为负责并为污染买单;使用者付费原则是指流域内无论上游和下游,优质水资源使用者应为水质保护买单;受益者付费原则是指在流域范围内,受益者应对提供的优质水资源服务价值进行付费;保护者得到补偿的原则是指保护者为确保流域水环境安全,采取保护与治理措施,并放弃发展机会而受到一定损失[13],理应获得适当补偿。具体来说,生态补偿的主客体涉及政府、企业和居民个人。

(二)补偿方式

流域生态补偿方式可分为资金补偿、政策补偿、项目补偿等,按照补偿资金的来源则可分为政府补偿和市场补偿[14]。

一是资金补偿。资金补偿是指补偿方向受偿方提供资金来进行补偿,因其方便和直接等诸多优势,目前我国流域生态补偿主要以政府主导的资金补偿为主,但这种方式是一种典型的“输血型”生态补偿方式,一旦资金补偿“断粮”,则上游地区可能会失去保护的动力。资金补偿表现形式主要有政府设立专项资金以及政府的财政转移支付。对于同一省份内跨市级行政区流域以及同一市内跨县级行政区的流域,可分别由省级财政或市级财政设立针对该流域水质改善的专项资金,或可根据上游经济损失成本及整体生态效益核算确定补偿标准及补偿总金额,由上游、下游政府确定分摊比例,通过财政共同转移支付资金交付上游政府,省级政府作为监督者、上下游政府作为参与者共同承担流域水质保护工作。

二是项目补偿。为解决资金补偿造成的后续保护动力不可持续问题,项目补偿作为一种新的补偿方式得以运用,它可以有效转变上游生产方式并为上游带来持续有力的造血能力,接纳上游地区为保护水生态环境、牺牲发展机会而出现的闲置劳动力,其适用于下游经济实力较好的情形,一般由下游地区在上游地区进行项目投资建设实现补偿。

三是赎买上游产排污权。上级政府作为监督者,上下游政府作为谈判者,共同评估上游流域范围内可允许的污染物最大排放量,并将其分为若干份额作为产排污权,下游政府可参考污染物吨水治理成本价或排污份额市场价对上游流域产排污权进行分批次购买,购买资金作为补偿金额可用于上游的污染治理及生产方式转变。

四是免息/贴息贷款。下游政府可通过向上游政府提供免息或者贴息贷款,还款周期可以长达10~30年,支持上游地区清洁产业的发展,既适用于下游经济发达、上游地区欠发达的情形,又适用于上下游地区经济都发达的情形,还适用于跨省域流域生态补偿。此方式由于其资金输入方式不再是一次性直接给予的“输血式”,而是有限制的贷款形式,可有效约束上游在贷款周期内完成既定水质目标。

五是水权交易。水权交易是指由于流域上游地区采用一系列的节水措施使其出境水量超出了目标值,即初始水权未完全使用,则使用这部分水量的下游地区需要向上游缴纳一定的使用费,购买这部分水资源使用权。

六是异地开发。为避免流域上游地区因发展工业造成的污染以及弥补发展权被限制所造成的损失,可在下游地区建立工业园区,所得税收属于上游地区。

(三)补偿标准和补偿总金额

在补偿方式确定的情况下,需要进一步明确生态补偿总金额和补偿标准。生态补偿标准的确定有助于最终测算生态补偿总金额,但是生态补偿标准的制定并不是生态补偿总金额确定的必要条件。生态补偿标准和补偿总金额的确定既要考虑流域水生态系统提供的服务功能价值,又要考虑到不同利益主体的接受能力,从而达到共同参与保护流域水生态环境的目的。目前采用的方法主要有价值理论方法、半市场理论法和市场理论法[14]。其主要区别在于:价值理论方法的核心是根据生态系统服务价值定标原理,而市场理论方法和半市场理论方法则依靠商品在供求关系中的自由流动建立生态补偿市场,买卖双方分别为补偿主体、补偿客体。

一是不确定补偿标准的“一刀切”式补偿总金额模式。“一刀切”式的流域生态补偿总金额模式是指直接通过核算流域上游污染治理成本、发展机会成本以及全流域因为水质提高的生态环境效益确定补偿资金总额,签订流域分期生态补偿合同,上下游地方政府及中央政府按照水质达标规则确定资金总额各自分摊比例以及每年分期支付的费用。“一刀切”式的生态补偿总金额模式适用于污染治理成本较大的情形,能解决从“污染水”到“达标水”的短期目标问题。但是,对于中远期以维持水质为目标、机会成本已经补偿过的情形,按照这样的模式执行补偿的总金额会比较低,上游地区可能缺乏持续投入水质保护的动力,在这种模式下,补偿总金额是固定的,适用于资金补偿方式。赎买上游产排污权以及贴息贷款等补偿方式也需确定固定或者等价的补偿总金额。

二是动态弹性的生态补偿总金额模式。根据水质确定动态的生态补偿总金额是主要的表现形式,在这种模式下,一般选择的污染因子为COD、氨氮、总氮、总磷等,并通过单位污染物的处理成本确定补偿标准,例如,可采取影子工程法参考污水处理厂处理单位污染物的成本。同时,考虑水质超标情况和统计流量确定补偿总金额。当水质超标时,上游按照水质超标情况,给予下游一定的补偿金额;当水质优于目标水质时,下游及上级政府给予上游一定的激励金额。相较于“一刀切”式的补偿模式,此类方法更加灵活,适用于水质已经达标但需要长期维持的情形,其局限性在于,此类标准划定方法仅适用于经济较发达的流域上下游,当上下游间经济发展差距较大或跨省级行政区时,该补偿模式则难以适用。目前我国辽宁省辽河流域、河北省子牙河流域、河南省沙颍河流域、江苏省太湖流域均有应用,这种模式下补偿总金额是弹性变化的。项目补偿、异地开发、水权交易等均属于动态弹性的补偿方式。项目补偿、异地开发对于每年能看得见、摸得着的预期收入具有一定的不确定性,水权交易也会受到用水规模的影响,因而具有动态的变异性。

(四)补偿机制

生态补偿机制根据实施主体及承担者的差异,可以分为政府补偿机制和市场补偿机制两类。

一是政府补偿机制。政府补偿机制主要是以国家或上级政府为实施和补偿主体,以区域、下级政府或农牧民为补偿对象,以国家生态安全、社会稳定、区域协调发展等为目标,以财政补贴、政策倾斜、项目实施、税费改革和人才技术投入等为手段的补偿方式。在我国,财政转移支付是主要的政府补偿机制,包括生态纵向财政转移支付以及生态横向财政转移支付。

二是市场补偿机制。依托市场规则,规范市场行为,将生态服务功能或环境保护效益打包推入市场,通过市场交易的方式,降低生态保护的成本,实现生态保护的价值。与政府补偿机制相比,市场补偿机制具有补偿方式灵活、管理和运行成本较低、适用范围广泛等特点。但信息不对称、交易成本过高将影响市场补偿机制的运行。同时,市场机制本身难以克服其交易的盲目性、局部性和短期行为。在流域生态补偿中,当利益相关者以及买卖双方关系明确、存在现实的购买关系时,就是一种市场补偿机制。

三、流域生态补偿的国内外实践及其启示

国内外流域生态补偿实践案例十分丰富,对其在实施过程中积累的成功经验、失败教训,以及实施过程中呈现的诸多不足进行分析,有利于总结出适用不同条件的生态补偿模式。

(一)国外流域生态补偿典型案例分析

流域生态补偿方式主要有市场补偿和政府(政策)补偿两种主要形式,其中国外较常应用的市场补偿方式主要有市场贸易、一对一补偿、生态标记和公共支付,其中公共支付方式较常用于政府(政策)补偿。本文选取了具有代表性的哥斯达黎加流域生态保护市场补偿、法国“毕雷矿泉水”一对一付费、美国及瑞典有機农产品生态付费、哥伦比亚生态服务税作为典型案例进行分析研究(见表1,下页)。

国外在生态补偿中注重补偿效益,重点从补偿区域选择、机会成本的计算、受偿意愿和支付意愿等方面考虑,尽量避免采用统一补偿标准带来的补偿资金低效使用和补偿不足导致环境目标难于实现的问题,在环境保护行为的持续性、资金效率、环境目标的实现等方面效果较好。政府可以作为唯一补偿主体存在,也可以在政府主导下进行。例如,美国政府对生态环境保护高度重视,政府承担大部分补偿资金投入;法国、马来西亚的林业基金中,国家财政拨付占有很大比重。尽管政府在生态补偿中起主导作用,但市场机制仍然可以在生态补偿中发挥重要作用。市场手段和经济激励政策在提高生态效益方面,可以作为政府手段的有效补充。国际上通用的市场手段包括自发的私人交易、开放式的贸易、生态产品认证等。

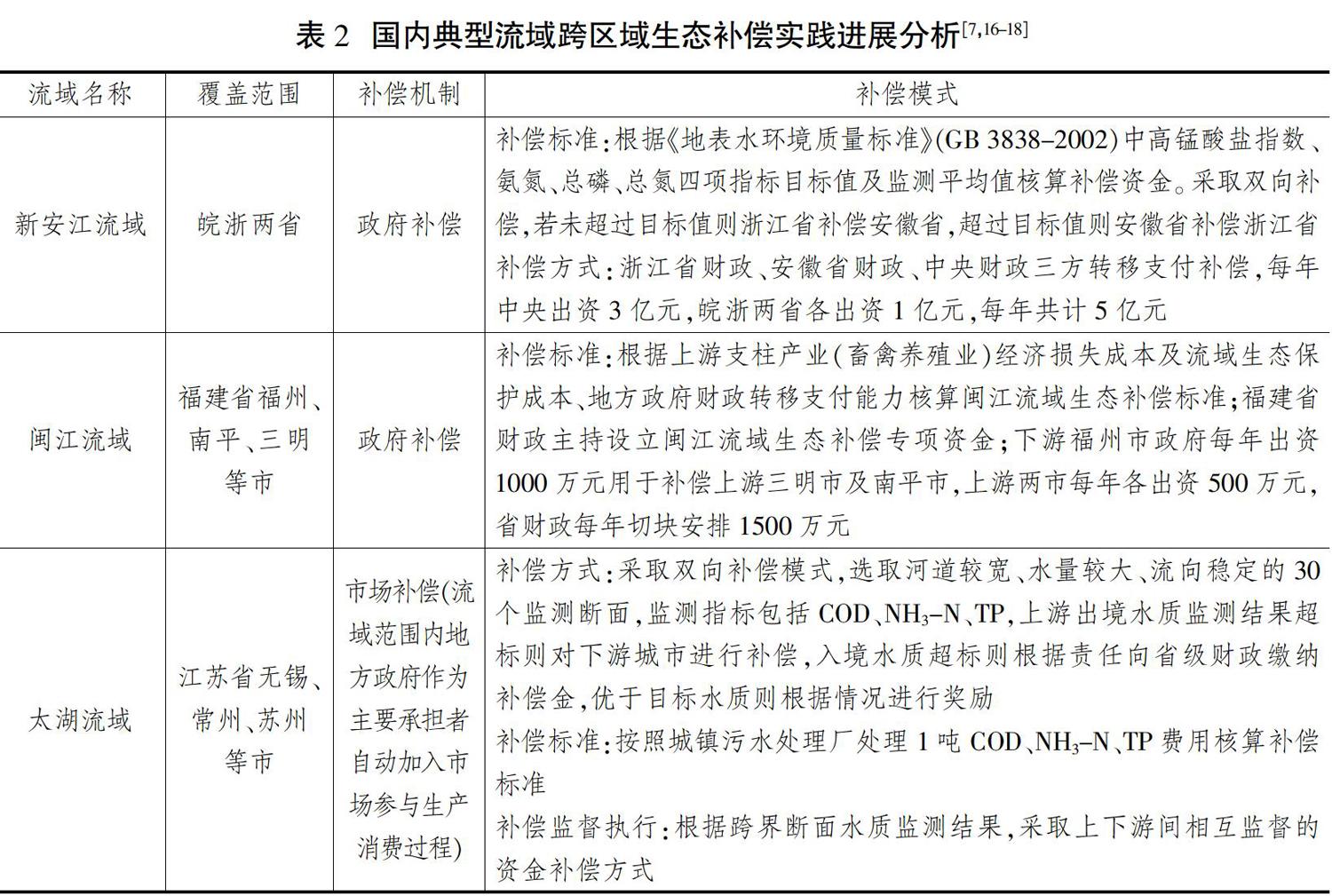

(二)国内跨区域流域生态补偿实践进展

我国目前进行的流域生态补偿实践主要分为省域内生态补偿实践与跨省域生态补偿实践。省域内生态补偿实践有福建省闽江流域、江苏省太湖流域、河北省子牙河流域、辽宁省辽河流域、河南省沙颍河流域等,跨省域生态补偿实践主要有跨赣粤港界面的东江流域、跨皖浙界面的新安江流域、跨桂粤的九洲江流域等。本文选取新安江流域、福建省闽江流域、江苏省太湖流域作为典型实践案例,总结分析其可行的生态补偿模式,具体如表2所示。

(三)流域生态补偿模式探索

根据研究流域的不同特点对生态补偿模式进行探索,可划分为跨行政区域级别不同、上下游经济发展状况不同、流域水质治理时期不同三个主要流域特点。

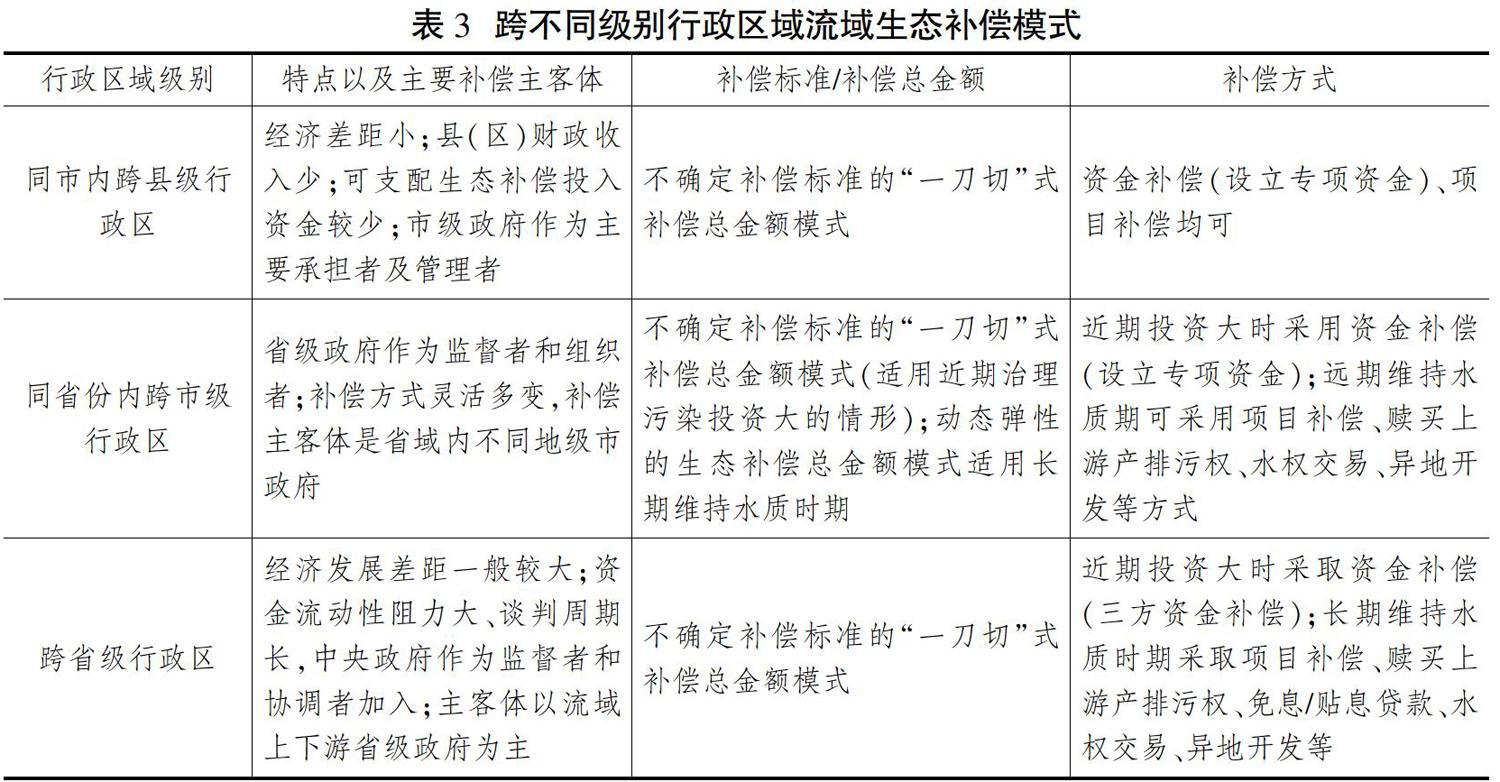

1.跨不同级别行政区域的情形

根据研究流域跨行政区域的级别不同,采取的主客体、补偿标准/总金额、补偿方式如表3(下页)所示。同市内跨不同县级行政区由于其经济发展程度差别较小,县级财政收入较少,难以承担流域生态补偿资金投入,故需市级财政作为生态补偿主要承担者及管理者;同省份内跨不同市级行政区由于其省级行政单位可作为监督者和组织者,市级间流域生态补偿模式可灵活多变;跨不同省级行政单位由于其流域范围较大,中央政府可作为监督者,同时各省份间经济发展差距往往较大且补偿金额较高,为促进生态补偿的可持续发展,可采用资金补偿与项目补偿相结合的方式进行补偿。

2.上下游间经济发展状况不同的情形

上下游间经济发展的不同状况往往也是流域生态补偿模式选择的重要因素之一。当流域范围上下游都为经济发达地区时,可选择灵活多样的补偿方式,弥补上游的经济损失,上游地区亦可以实现自身的经济转型;当流域上游为经济欠发达地区,流域下游为经济发达地区时,生态补偿方式则可以项目补偿方式为主,推动上游的经济发展以污染密集型企业为支柱向以环境友好型企业为支柱转型,且可在上游承担范围内提供一定金额的免息/贴息贷款,给予上游水质保护参与者以持续动力和激励;当流域上下游均处于经济欠发达地区时,由于地方财政已无法满足流域生态补偿的要求,故需上级政府给予生态补偿资金转移支付支持,并提供一定政策补偿(见表4)。

3.流域水质治理时期不同的情形

根据流域的水质治理时期不同,可分为“污染水”向“达标水”转变的近期治理、维持“达标水”状况的中期治理以及由“达标水”向“放心水”转变的远期治理(见表5)。随着生活水平的提高,人们对于水质的要求越来越高,不仅要求水质达标,而且要求将打造符合群众需求的“放心水”作为远期治理目标。不同流域生态补偿期补偿的方式应有所不同,近期由于污染治理投入大,应以有中央政府参与的资金补偿为主,中期为保持上游地区持续的水质保护动力,应以项目补偿、无息贷款、异地开发等动态弹性的补偿方式为主。

四、目前我国流域生态补偿存在的不足之处

我国积极开展流域生态补偿的试点和实践工作[19],如广东、福建、浙江、江苏、河北、辽宁、湖南都开展了多种形式的流域生态补偿试点,国家也提出了开展流域生态补偿试点(如新安江、九洲江等),均取得了一定的实践进展。通过梳理可知,目前我国流域生态补偿仍存在流域生态补偿责任主体不明晰、流域生态补偿标准测算方法不一致、流域生态补偿方式不灵活、流域生态补偿实施与受益不统一、流域生态补偿政策设计不完善等问题。

第一,流域生态补偿责任主体不明晰。国家虽规定地方政府是辖区内环境保护的责任主体,但这无法解决跨界污染控制和流域生态保护补偿的问题。地方政府、政府有关部门、乡村集体、企业、林农、农民等责任主体的职责不明、权责不清,造成流域生态补偿与污染赔偿责任主体的模糊与争议。

第二,流域生态补偿标准测算方法不一致。补偿标准难以达成一致,不同利益相关者根据不同的原则与方法,测算补偿标准不一[20],往往有多个数量级的差别,很难达成一致,因而需要国家有关部门和上级政府给出科学合理、公平可行的技术方法指南,支持和指导地方开展试点实践工作。

第三,流域生态补偿方式不灵活。我国流域生态补偿主要以政府转移支付为主,市场参与度明显偏低。且上游产排污企业作为主要利益受损方未参与到补偿谈判过程中,下游居民作为主要受益方支付意愿明显偏低[13],无法形成可持续发展的多元主体参与的自由市场。流域水资源作为公共产品无法做到完全私有化,产权界定不明晰,导致市场缺乏自发动力,进而发生“公地悲剧”[14]。

第四,流域生态补偿实施与受益不统一。上下游政府代替实际利益受损的企业作为受益代表,地方政府作为主要实施主体无法完全实现流域水质保护投入和效益缺口平衡,需中央政府财政转移支付部分资金进行弥补,这种生态环境整治及经济开发补偿中存在的实施主体与受益主体不一致的矛盾,导致政府财政转移支付补偿一旦停止,流域内生态环境负外部性就会迅速回升,流域生态补偿难以实现可持续发展。

第五,流域生态补偿政策设计不完善。按照行政许可法和财政管理体制,一些有利于生态环境保护和生态补偿的措施缺乏法律支持,很多目前行之有效的生态补偿方式往往并不符合财政预算制度和專款专用原则,一些生态补偿的实践活动缺乏有效的行政管理体制和法律法规的支持,如水权交易,需要国家在政策层面上进一步放开思路,为流域生态补偿提供实践和探索的空间。

五、我国流域生态补偿的优化策略

针对流域生态补偿存在的问题,结合我国目前政府主导为主、市场参与为辅的实际情况,这里从流域生态补偿的主体确认、标准测算、补偿方式以及政策制定等方面给出了进一步优化流域生态补偿的政策建议。

(一)明晰责任主体,确定水权归属

在流域生态补偿中,首先需要明确流域水环境排污权及使用权的归属问题,这不仅有利于后续补偿标准的计算与补偿方式的选择,而且对于补偿主客体的确定也至关重要。对于跨界流域的生态补偿主客体确定,不仅要按照“污染者付费,受益者补偿”原则,而且要结合流域的实际情况,如对于上下游经济发展水平差距较大的流域,下游无法支付上游因水质改善工作而承担的经济损失时,需要上级政府或下游居民作为第三方力量介入,作为补偿客体的一部分承担者参与生态补偿工作。

(二)整合现有标准,形成测算指南

流域生态补偿标准的测定是实现流域生态补偿的前提,也是建立流域生态补偿机制的难点。目前我国虽进行了多个流域的生态补偿试点工作,但并未形成统一的量化测算标准。建议适当放宽生态保护地区的经济增长要求,以减少弄虚作假情况的出现;同时细化流域补偿主体的奖惩规则,找到补偿平衡点。确定基于上下游财政转移能力及支付意愿的补偿标准测定原则,依据全国流域特点,制定补偿标准测算规则。其中,上游地区的直接投入主要包含水源涵养、环境整治、农业面源污染治理、生活污水及工业废水处理、污水处理厂建设以及水利工程兴建等项目投资;间接投入主要为发展机会损失成本,包含移民安置、生产方式替代等。而下游地区作为流域水生态环境改善的主要受益者,不仅需要量化生态服务功能价值,而且需要考虑其针对某一社会的潜在经济价值,以科学统一的量化方法及单位进行计量,形成具有普适性及推广价值的生态补偿标准测算指南。

(三)活用补偿方式,拓宽资金渠道

我国现阶段的流域补偿多以政府为主导,流域补偿资金主要来源于国家以及地方财政资金转移支付或成立专项资金,且以纵向转移支付为主,市场补偿仅在太湖流域、东江流域等部分流域以双向补偿机制及免息贷款等形式出现,且资金占比较小,与流域生态补偿资金需求相比,存在较大缺口,难以满足流域生态补偿可持续发展的要求。建议汲取东江流域项目补偿经验,广东省通过产业转移方式促进河源市的经济发展,产业转移既可以解决珠三角发达地区土地等资源紧缺的矛盾,又可以帮扶河源这种相对欠发达的地区。2000年中山(河源)产业转移工业园在河源市高新区成立,转移园共引进项目109个,完成工业总产值累计157.5亿元,2005—2007年河源市GDP增速名列广东省前两位。同时,可以通过搭建资金整合平台,将中央基建投资、退耕还林还草、水污染防治等中央财政资金,以及地方财政相关资金整合使用,形成资金合力,创新资金使用方式;下游地区也可以考虑以产业转移、共建产业园区、人才培训、对口支援等横向项目的方式为上游地区提供补偿。

(四)建立多元机制,引导资金流向

以政府资金转移支付为主导的补偿方式往往导致流域下游支付意愿无法贴现,进而损伤补偿资金流动支持动力,无法形成“政府—市场—居民”多元主体参与的自由交易市场。建议构建政府补偿为主,市场补偿、民间组织补偿为辅的多元补偿模式。例如,东江流域下游缺水地区向上游水资源丰富地区购买淡水资源,下游地区直接拥有所购买部分水资源使用权,从根本上限制上游地区的排污行为。在政府引导的基础上,进一步发挥市场机制的作用,探索发行流域绿色债券、建立流域生态银行,或者引入大型企业,吸引更多社会资金参与到生态保护工作中,增强补偿的适应性、灵活性和针对性,为流域生态补偿提质增效。

(五)完善政策设计,提供法律支持

加快制定和完善流域生态补偿的法律制度,使流域生态补偿步入正规化、制度化、法治化轨道。加快制定出台国家层面的生态补偿法律法规,对于从根本上解决我国流域生态补偿实践法律依据不足的问题、确保政策延续性具有重要意义[21]。逐步建立高效的纵向与横向相结合的财政转移支付补偿机制,提高补偿资金使用绩效。在开展流域生态补偿实践时,需要结合当地实际,权衡各方利益,选择合适的生态补偿模式。同时,要建立完善的法律法规,在法律法规层面约束不规范行为,并合理保障各方利益,监督生态补偿资金流向。探索建立跨行政层级、跨区域的管理协调机构,优化完善流域生态补偿管理机制。

参考文献

[1]王树华.长江经济带跨省域生态补偿机制的构建[J].改革,2014(6):32-34.

[2]赵玉山,朱桂香.国外流域生态补偿的实践模式及对中国的借鉴意义[J].世界农业,2008(4):14-17.

[3]PAN X, XU L, YANG Z, et al. Payments for ecosystem services in China: policy, practice, and progress[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 158: 109-119.

[4]宗臻鈴,欧名豪,董元华,等.长江上游地区生态重建的经济补偿机制探析[J].长江流域资源与环境,2001(1):22-27.

[5]徐素波,王耀东,耿晓媛.生态补偿:理论综述与研究展望[J].林业经济,2020(3):14-26.

[6]赵春光.流域生态补偿制度的理论基础[J].法学论坛,2008(4):90-96.

[7]曲富国,孙宇飞.基于政府间博弈的流域生态补偿机制研究[J].中国人口·资源与环境,2014(11):83-88.

[8]于法稳.中国农业绿色转型发展的生态补偿政策研究[J].生态经济,2017(3):14-18.

[9]赖苹,曹国华,米勇.基于合作博弈的流域水污染治理成本分摊研究[J].生态与农村环境学报,2011(6):26-31.

[10]曹洪华,景鹏,王荣成.生态补偿过程动态演化机制及其稳定策略研究[J].自然资源学报,2013(9):1547-1555.

[11]陈瑾.跨省流域生态补偿的理论基础与深化思路[J].企业经济,2013(9):143-149.

[12]杨光明,时岩钧,杨航,等.长江经济带背景下三峡流域政府间生态补偿行为博弈分析及对策研究[J].生态经济,2019(4):202-209.

[13]SHANG W, GONG Y, WANG Z, et al. Eco-compensation in China: theory, practices and suggestions for the future[J]. Journal of Environmental Management, 2018, 210(3): 162-170.

[14]GUAN X, LIU W, CHEN M. Study on the ecological compensation standard for river basin water environment based on total pollutants control[J]. Ecological indicators, 2016, 69(10): 446-452.

[15]任世丹,杜群.国外生态补偿制度的实践[J].环境经济,2009(11):34-39.

[16]王金南,王玉秋,刘桂环,等.国内首个跨省界水环境生态补偿:新安江模式[J].环境保护,2016(14):38-40.

[17]王军锋,侯超波.中国流域生态补偿机制实施框架与补偿模式研究——基于补偿资金来源的视角[J].中国人口·资源与环境,2013(2):23-29.

[18]谈俊益,王子轩,林囿任,等.太湖流域多元化、市场化生态保护补偿机制研究[J].黑龙江粮食,2020(10):60-61.

[19]李国平,刘生胜.中国生态补偿40年:政策演进与理论逻辑[J].西安交通大学学报(社会科学版),2018(6):101-112.

[20]王前进,王希群,陆诗雷,等.生态补偿的经济学理论基础及中国的实践[J].林业经济,2019(1):3-23.

[21]刘子飞,于法稳.长江流域渔民退捕生态补偿机制研究[J].改革,2018(11):108-116.

Watershed Ecological Compensation: Theoretical Basis and Model Innovation

SUN Xiang WANG Bin DONG Zhan-feng

Abstract: Watershed ecological compensation is an economic incentive means to effectively balance the relationship between watershed economic development and water quality protection. According to the actual situation of the basin, it is of great significance to select an appropriate basin ecological compensation model according to local conditions. At present, there are some problems in watershed ecological compensation, such as unclear compensation subject, inconsistent calculation methods of compensation standards, inflexible compensation methods, inconsistent compensation implementation and benefits, and imperfect policy design. Therefore, we should clarify the subject of responsibility and the ownership of water rights, summarize and unify the standard calculation methods, flexibly use the compensation methods, establish a diversified ecological compensation mechanism, and improve and optimize the policy and legal design.

Key words: watershed ecological compensation; river basin economic development; ecological civilization construction