滨海盐渍麦田施用微生物菌肥的降盐效果及冬小麦长势响应

王启尧,赵庚星,李 涛,李建伟,潘 登,涂 强

(1山东农业大学资源与环境学院土肥资源高效利用国家工程实验室,山东泰安271018;

2山东省土壤肥料工作总站,济南250013;3山东亿安生物工程有限公司,济南250014;4山东大学微生物技术国家重点实验室,济南250100)

0 引言

土壤是人类生活和农业生产的必要条件[1],土地盐渍化导致土地生态退化,严重危害农作物和植被生长,阻碍农业生产及粮食持续高产[2]。

山东省盐渍化耕地面积38.4万hm2,占全省耕地面积的5.05%[3],其中滨海盐渍化是制约沿海地区粮食持续稳定高产的主要原因之一[4-5]。自20世纪50年代初以来,各级政府开始大量投资,治理、改良盐渍土,形成了灌溉排水、地表覆盖、施加化学改良剂等盐渍耕地改良措施[6-9]。随着微生物改良盐渍农田技术的逐步发展以及绿色农业理念的推进,盐渍土的微生物改良逐步得到了广泛的应用[10]。

微生物菌肥一般以大量有机物和有益微生物组成,其中嗜盐微生物在自身生长繁殖过程中会大量消耗环境中的游离Na+,降低游离Na+浓度,进而降低土壤中的盐离子浓度,减轻高浓度盐离子对植物的毒害作用[12-14]。另一方面,利用细菌分解环境中的糖类向周围释放有机酸,可中和盐渍土中的OH-,是降低盐碱土pH的一种有效方法[15-17]。目前针对盐渍农田适用的微生物土壤修复菌剂尚较少见,市面上存在一部分可以减轻盐渍化危害的相关产品,但其效果不尽理想,难以真正大规模使用[18]。微生物菌剂在滨海农田中施用效果的系统研究有待进一步开展。

因此,本文以田间试验手段,通过土壤盐分、作物冠层观测和产量分析方法,拟系统探索微生物土壤修复菌剂对滨海冬小麦盐渍农田的改良效果,以期探明其对土壤盐分和冬小麦生长的影响,从而为滨海盐渍耕地微生物改良提供一种新的思路和方法[11]。

1 研究数据与方法

1.1 试验区概况

试验选择渤海农场一分厂盐渍麦田,隶属山东省东营市利津县,位于北纬37°47′23″东经118°36′25″。该地处于暖温带季风型气候,大陆性强,雨热同季,四季分明,总体地势较低,地表平整,土壤类型为中度氯化物盐化潮土。

1.2 试验设计

试验一:不同种类生物产品降盐增产效果试验。设计6组处理,每个处理重复3次,每个小区面积为8.5*40 m2,小区呈随机区组排列,南北窄东西长,不同处理之间设计隔离带,以防不同处理之间干扰。试验所用微生物菌剂和产品来自山东亿安生物工程有限公司。处理T1:空白对照,不施肥;处理T2:亿安记产品(有机质+有益微生物);处理T3:微生物菌肥(有机质+嗜盐微生物);处理T4:有机加无机辅料(不含微生物);处理T5:商品有机肥(不含微生物);处理T6:同处理T3的微生物菌肥(有机质+嗜盐微生物),施用方法为垄间撒施后划锄,其他处理T2-T5均为麦苗根部追施,所有肥料施用量均为7 kg/hm2。

试验二:不同用量微生物菌肥降盐增产效果试验。共设计5组处理,每个处理3次重复,每个小区面积为8.5×40 m2,小区随机区组排列,不同处理之间设计隔离带,所用产品为山东亿安生物工程有限公司微生物菌肥。处理T1:空白对照;处理T2:施用量3.5kg/hm2;处理T3:施用量7 kg/hm2;处理 T4:施用量 14 kg/hm2;处理T5:施用量21 kg/hm2。采用条状追施,距离苗带3~5 cm,深度10 cm。

1.3 试验数据采集

1.3.1 采集时间 小麦种植时间为2019年10月15日,之后经历越冬期。2020年2月26日进行田间观察,了解小麦及田间土壤状况,确定试验田块及试验时间;2020年3月3日,在小麦返青期布置上述试验一、二;2020年5月7日,在冬小麦灌浆期采集土壤电导率数据,拍摄小麦冠层ADC影像,测量小麦株高、SPAD值等;2020年6月5日,进行田间测产,获得各处理冬小麦产量数据。

1.3.2 数据采集方法

(1)土壤电导率数据采集

在每一组处理由南向北4 m处,利用测绳由东向西每隔10 m,选取一个样点,利用EC110便携式盐分计测量该样点北侧一垄小麦,同时测麦垄根际和垄间2个点,每点均包括0~20 cm表层和20~40 cm下层的电导率数据,并采集了土壤样品。

(2)小麦SPAD数据采集

同上,在每样点周围随机选取9株小麦,利用SPAD502手持式叶绿素仪测量每株小麦从上到下第二片叶子,选择叶鞘到叶尖不同位置测量3~5次取其平均值,以其平均值作为该点SPAD值。

(3)小麦冠层多光谱图像获取

获取时间为2020年5月7日10:00—14:00,天气晴、微风,按照上述选定的样点位置,利用便携式ADC多光谱相机拍摄小麦冠层图像,获取图像时相机镜头与地面垂直,距离小麦冠层100 cm,每个样点测量3次,各点测量之前都需要进行标准白板校正。

(4)小麦产量数据采集

采用取样法测量小麦产量,每组处理随机抽取3组样方,每个样方1 m 4行,抽取40穗,查穗粒数。实测行距为18 cm,公顷穗数和产量的计算分别见公式(1)和(2)。

1.4 数据处理与分析方法

1.4.1 土壤电导率数据处理 将采集的土壤带回实验室内自然风干,研磨过筛,利用烘干法测定盐分含量,建立电导率(EC,μS/cm)与含盐量(St,g/kg)间的转化模型为St=0.00218EC+0.727,并以此模型将野外电导率数据转化为含盐量数据。并将土壤盐渍化划分为3个等级,轻度盐化:土壤含盐量1.0~2.0 g/kg,中度盐化:2.0~4.0 g/kg,重度盐化:4.0~6.0 g/kg[19]。

1.4.2 小麦冠层等观测数据处理 利用Pixel Wrench2软件对便携式Tetracam ADC影像进行处理,首先找到白板影像(图1A),通过Index Tools中Calibrate进行白板校正,打开原始影像(图1B),对图像进行校正并进行彩色合成处理(图1C),根据小麦多光谱特点,对采集的小麦多光谱图像,获取每个采样点的NDVI值(图1D)。进而利用Excel汇总样点NDVI、SPAD、株高数据,备下一步分析。

图1 Pixel Wrench2处理多光谱影像

1.4.3 分析方法 运用经典统计学与地学结合的分析方法,比较不同处理间的指标差异,判定各处理的优劣。同时,利用SPSS软件的单因素方差分析方法,判定不同处理间是否存在显著差异,达到P<0.05的标准则认为存在显著差异。

2 结果与分析

2.1 不同品种生物产品的降盐效果分析

表1为不同试验处理的土壤盐分数据,整体看,表层土壤含盐量普遍比下层土壤含盐量低。5组处理与对照组进行比较可以发现,每组处理均有不同程度的降盐效果。按照表层含盐量比对降幅T3>T6>T2>T4>T5,T3处理的降盐效果最为明显,T5处理降盐效果最小。按照下层含盐量比对降幅T3>T2>T4>T6>T5,T3处理的降盐效果最为明显,T5处理的降盐效果最差。根据各处理差异性分析发现,不施肥对照T1处理的表层和下层土壤含盐量均显著高于其他各施肥处理,各处理间的土壤盐分差异性表层高于下层。表层土壤含盐量T2和T4之间、T3和T6之间差异不显著,但后者在下层土壤含盐量上差异显著,说明微生物菌肥的效果受到耕作方式的一定影响,根部追施效果比垄间撒施后划锄效果更佳。综合看,T3处理使用微生物菌肥的降盐效果,对表层和下层土壤都是最佳的,降盐幅度可达30%左右,降盐效果优于亿安登记产品(T2)和市面上的商品有机肥(T5)。值得一提的是,未加入菌剂的有机加无机辅料(T4)也呈现了一定的降盐效果,显示了微生物菌肥在中度盐渍化农田改良中菌剂和辅料的双重作用。

表1 不同品种生物产品处理的土壤盐分数据

2.2 不同用量微生物菌肥的土壤盐分分析

表2为微生物菌肥不同用量处理的土壤盐分数据,从各处理比对照的降盐幅度可以看出,微生物菌肥的降盐效果随着施用量增加呈现先增加而后下降的趋势,施用量小于7 kg/hm2时,降盐效果随着施用量增长效果明显,在超过7 kg/hm2后,增大施用量的降盐效果随之减小。通过差异性分析可知,施肥与不施肥对照处理的降盐效果存在显著差异,但不同施用量的降盐效果差异不显著,表层的降盐幅度均高于下层,综合考虑经济效益与改良效果,7 kg/hm2微生物菌肥改良中度盐渍化麦田效果最佳。

2.3 不同试验处理的小麦长势分析

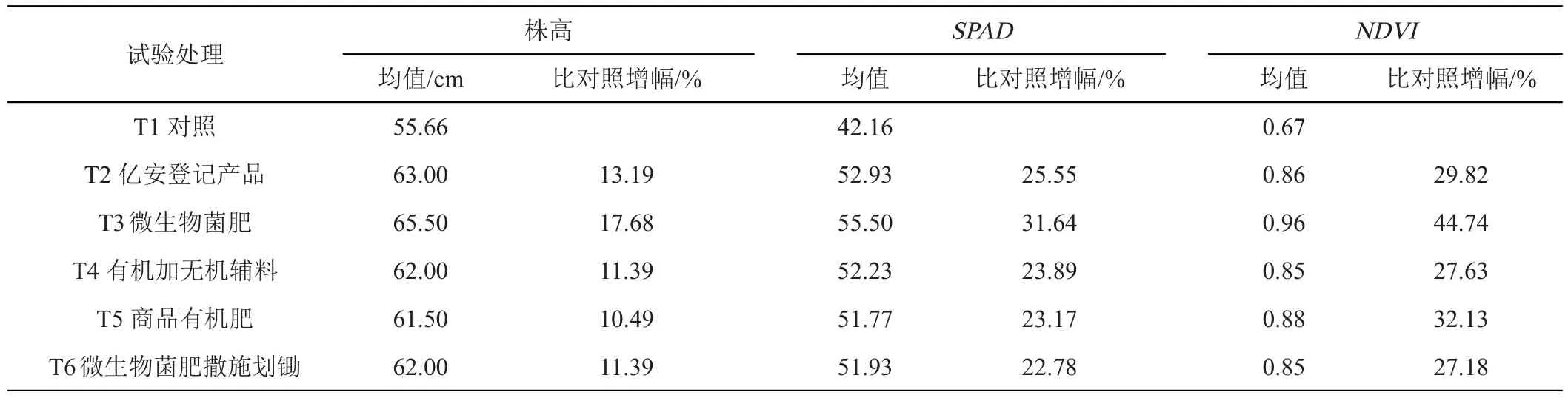

表3为不同种类生物产品处理的小麦冠层NDVI、SPAD、株高等数据,以综合分析不同处理的冬小麦长势。从株高看,T3>T2>T4=T6>T5>T1,不同处理组对小麦株高均有促进作用,其中T3处理组比对照增幅达到17.68%;从SPAD值看,T3>T2>T4>T6>T5>T1,其中T3处理的SPAD值比对照增幅达到31.64%;从冠层NDVI值看,T3>T5>T2>T4>T6>T1,T3处理组NDVI值0.96远大于T1对照组的0.67。综合株高、SPAD、NDVI三个方面,说明各生物产品对小麦长势均存在促进作用,其中以微生物菌肥效果最佳,其促进作用明显高于其他处理组。

表3 不同品种生物菌肥的小麦冠层数据

表4为不同用量微生物菌肥处理的小麦冠层NDVI、SPAD、株高等数据,从株高看,T3>T4>T5>T2>T1,其中T3处理组比对照增幅达到13.15%;从SPAD值看,T3>T4>T5>T2>T1,T3处理的SPAD值比对照增幅达到18.92%;从NDVI值看,T3>T4>T5>T2>T1,其中T3处理组NDVI比对照增幅13.68%。因此,菌肥施用量与小麦长势呈正态分布,在7 kg/hm2时达到峰值。施用量在7 kg/hm2时,随施用量增加小麦长势改善明显,施用量大于7 kg/hm2后,其效果则随施用量增加而减小,因此从小麦长势的角度微生物菌肥的最佳用量是7 kg/hm2。

表4 微生物菌肥不同用量的小麦冠层数据

2.4 不同试验处理的小麦产量分析

表5和表6为不同试验处理的小麦产量数据,可以看出,不同品种各处理的小麦产量由高到低为:T3>T2>T4>T6>T5>T1,与不施肥的对照相比,不同生物产品的5组试验处理均有增产效果,其中T3处理组产量最高,比对照增产达到20.49%,为6组处理中增产效果最优的一组。不同用量微生物菌肥处理的产量顺序为:T3>T4>T5>T2>T1,其中T3处理产量最高,比对照增幅23.92%。微生物菌肥施用量在7 kg/hm2时,随施用量增加增产效果明显,之后则增产效果随施用量增加而减小,因此微生物菌肥最佳施用量为7 kg/hm2。

表5 微生物菌肥不同品种的小麦产量数据

表6 微生物菌肥不同用量的小麦产量数据

3 讨论

(1)目前微生物改良盐渍土研究多为次生盐渍土降盐效果[21],缺少施用微生物改良剂小麦长势响应的系统研究。本文选择黄河三角洲滨海盐渍麦田,布设不同种类生物产品、不同用量微生物菌肥的小麦田间试验,同时利用小麦冠层多光谱图像获取NDVI指标,并实测SPAD值,通过小麦NDVI、SPAD、株高、产量等综合评价微生物改良剂对小麦长势的影响,可使研究结果更为准确和客观。

(2)从不同用量微生物菌肥试验发现,微生物菌肥改良效果随用量增加先升后降,其可能的原因是由于嗜盐微生物生长繁殖使环境中游离的Na+浓度的降低,因微生物繁殖受到其种群密度影响,当种群密度过大时,其繁殖速度下降,降盐效果随之下降[22-25]。从不同品种生物产品改良盐渍农田的试验效果看,各种生物产品,包括未加入菌剂的有机加无机辅料(T4)均呈现了一定的降盐效果,取得了与种植耐盐植物改良盐渍土、种植绿肥作物改良盐渍土[26-29]等相似的试验结果,显示了盐渍土生物改良的可行性。说明生物有机物料可有效改善土壤理化性能,增加土壤孔隙度和贮水量,从而降低土壤盐渍化程度,促进作物生长[20]。微生物菌肥的施用可以明显降低土壤含盐量,大幅提高作物产量和品质,从而可显著降低农药化肥的使用量,减轻农药和化肥对土壤结构的破坏,因此,使用微生物菌肥有助高品质绿色有机产品的生产,保障土壤生态安全,为农业可持续发展提供有力保障[26]。

(3)本文选择渤海农场一分厂盐渍麦田开展了田间试验,由于野外大田土壤含盐量会受到地势起伏、微地形等因素影响,同一处理中不同样方会有微小差异,因此后续开展室内试验减少微地形因素对盐分数据影响。另外,本试验重点开展了中度盐渍麦田试验,未探究微生物菌肥在不同盐渍程度下的降盐效果及小麦长势响应,后续拟开展不同盐渍浓度农田施用微生物菌肥的降盐效果及作物长势响应研究。

4 结论

本文针对黄河三角洲滨海盐渍化农田的生物改良,开展了施用不同生物产品、微生物菌肥不同施用量的冬小麦田间试验,取得主要结论如下:

(1)施用生物肥料产品能有效降低滨海盐渍农田的土壤含盐量,降幅在11.66%~33.89%之间,其中微生物菌肥根部追施的降盐效果最为明显,降幅可达33.89%。

(2)微生物菌肥能有效促进冬小麦生长,起到增产作用,冬小麦株高比对照增幅17.68%,SPAD值提高31.64%,冠层NDVI增高44.74%,产量提高20.49%。

(3)微生物菌肥施用量小于7 kg/hm2时,降盐效果随着施用量增加而加大,冬小麦株高、SPAD、NDVI和产量提高明显,施用量超过7 kg/hm2后降盐效果增幅逐渐变小,小麦长势和产量开始轻微下降。微生物菌肥的最佳施用量为7 kg/hm2。

本文探讨了微生物菌肥对盐渍化农田的降盐效果及冬小麦长势响应,对滨海盐渍农田的生物改良和冬小麦栽培管理有积极参考价值。