融合坑塘体系的乡村景观生态网络构建

朱韵奇 李燿成 王云才

随着乡村的不断建设与扩张,生态问题日益复杂与突出,构建复合型生态网络对乡村生态保护和可持续发展具有重要意义。坑塘作为中国乡村三生空间中水环境的重要组成部分,在小尺度上对雨洪调节、生物多样性保护、生态系统服务完善具有重要作用。研究选取辽宁省锦州市黑山县南部乡村地区为研究对象,综合考虑生境结构、质量和生态系统服务功能,通过识别生态源地、阻力面构建和生态廊道提取构建基于生物过程的生境网络;通过潜在坑塘识别、现有坑塘沟渠提取和沟渠网络补充构建基于水文过程的坑塘网络,叠加和优化二者后形成符合乡村语境的融合型生态网络,以期为村镇尺度下生态网络的构建和农业坑塘体系规划提供参考。

坑塘体系;乡村景观生态网络;黑山县;累积阻力模型;地理信息系统

乡村生态安全是守护粮食生产安全和宜居生活环境的底线,然而随着乡村建设用地和耕地扩张,乡村生物多样性锐减、生境破碎、水环境污染、旱涝灾害频发等一系列生态问题日益突显,乡村生态系统服务能力急剧下降。生态网络作为一种增强生态系统结构连接性、提升生态系统服务功能的工具,是由栖息地斑块和生境连接廊道组成的有机生态空间体系,已被国内外土地规划管理者广泛采用[1-3],是维护乡村生态安全格局,进行生态空间保护、修复和整合的有效手段。

生态网络的构建方法以景观生态学理论为基础,通过识别生态源地、提取生态廊道、整合生态网络实现[4-5]。目前研究通常用直接选定法、形态学空间格局法和适宜性评价法识别生态源地,利用阻力面提取潜在生态廊道,最后通过重要性分级筛选整合形成网络体系。汉瑞英等[6]直接根据土地覆盖类型和保护区边界提取生态源地,并通过MCR模型构建阻力面识别潜在廊道,构建了太行山片区的生态网络;陈南南等[7]基于形态学方法利用MSPA模型识别主要生态源地,并利用夜间灯光数据修正了阻力面;刘晓阳等[8]根据栖息地适宜性评价分级筛选出源地斑块,并利用连通性和中心性指数评价网络的有效性。

然而,传统的生态网络构建方法往往以维持生物多样性为目的,形成的空间体系也是基于生物过程的。随着生态空间规划对于生态系统服务提升的新要求,生态网络需要从单一生物保护目标向多目标复合方向发展。陈剑阳等[9]以生物和人文视角,叠合潜在生态廊道和游憩图谱网络,构建了环太湖复合型生态网络,并提出复合型生态网络优化建议;李瑾等[10]综合考虑生物多样性保护、雨洪调节和休闲游憩服务,构建了生境网络、水绿网络和游憩网络三网复合的生态网络。面对以农业生产为主要功能的乡村土地,生态网络除了承担生物多样性保护的功能,更应复合调节农业水环境、保障粮食生产安全等多重目标。基于此,传统单一目标下的生态源地提取、阻力面构建和网络整合方式不再能满足规划实践需求,需要通过综合质量、结构和功能因素优化网络构建方法。

中国关于生态网络的实践主要从区域和城市尺度展开[8,11],少有在镇域、村域等小尺度上的探索。在不同尺度上,生态要素和过程的影响程度差异显著。坑塘是典型的乡村景观要素,也是重要的水环境组成部分,国土空间尺度上坑塘系统由于面积小分布散,生态效益不如林地、湖泊等大型斑块高,因此没有被识别为生态源地,然而在镇域尺度上,坑塘系统的生态价值尤为突出,是构成生态空间保护体系的重要要素。受到水资源时空分配不均的影响,我国北方乡村地区依赖坑塘蓄水解决生产生活的需求,并且与坑塘相连接的沟渠在雨季扮演了农田疏洪排涝的角色。相关研究表明,坑塘体系不仅是重要农业基础设施,还能发挥多种生态系统服务[12-14],并且池塘面积、密度、距道路距离、连接度等因素是影响生境质量的重要因素[15-16]。

因此在保护地区生物多样性、调节农业水环境、降低生产风险的目标下,将坑塘体系融入传统的生态网络体系,是提升生态系统服务能力、促进乡村可持续发展的重要途径。在此背景下,研究选取辽宁省锦州市黑山县南部乡村地区为研究对象,综合生态系统形态结构和服务功能评价,基于生物过程和水文过程分别构建生境网络和坑塘网络,通过叠加和优化形成符合乡村语境的融合型生态网络,以期为村镇尺度下生态网络的构建提供参考。

1 研究区域概况与问题诊断

1.1 研究区域概况与数据源

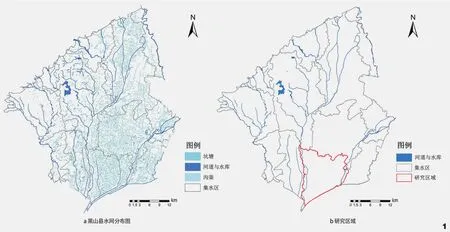

黑山县位于辽宁省西部,隶属锦州市,与沈阳市、鞍山市和北镇接壤。全县面积2 481 km2,耕地占全县面积的68.8%。黑山县全境属于温和半干旱季风大陆性气候,年均降水量571 mm,年径流深59 m,年平均气温8℃,降水分布东南多,西北少。县域西部为医巫闾山余脉,多低山、丘陵,中部及东南部为冲击平原。境内主要河流有绕阳河、东沙河、羊肠河,均属于辽河下游右岸支流绕阳河水系,南部水网密集(图1-a),整体形成一水二山七分田的自然格局。

利用ArcGIS对黑山县数字高程模型(DEM)数据进行流域分析,根据汇水分区划分水文单元[17-18],选定位于黑山县南部,东沙河和绕阳河两河下游交汇,易发生洪涝灾害的水文单元作为研究区域(图1-b)。

1.黑山县水网分布与研究区域

1.2 区域生态体系现状分析与问题诊断

1.2.1 生境破碎,生物多样性低

研究区域内生物栖息地单一,大型斑块少,且多沿河道分布,较为破碎化,面积均值为3.61 hm2。林地斑块分散不均,林网密度中等,在1 110.4~1 686.6 m/km²范围内。

河流、干渠与沿线防护林带组成的现状生态廊道主要为南北走向,呈枝状分布,东西向廊道较少,缺乏联系。全县耕地占比接近七成,生态空间被耕地侵占严重,生态红线区内的多条主要河流河漫滩被水田占据,湿地苇地几乎消失,河道生态功能受到影响。近年来,由于人为围垦造田和气候变化,芦苇荡、草甸子和水泡子被大片稻田所取代,湿地面积锐减。

河道与耕地之间缺乏连续性林地防护,农业生产空间面积大,缺乏截污设施,面源污染难以防控,部分河道与农业生产空间之间缺乏必要隔离,导致水体污染。

1.2.2 水文过程受损,洪水内涝频发

黑山县水资源南北分布不均,南多北少差距大,西北春旱东南夏季易涝水。南部水网密度高,最高约为3 358.5 m/km²,水面相对集中,密度最高可达348.9 hm2/km²,沟渠和坑塘分布密集。研究区域位于南部两河之间,处于洪涝严重区域,灾害频发,水土流失严重。

同时南部部分重要河流和道路廊道两侧防护林带时有时无,连续性欠佳。因此林网固土能力不够高,土质松弛,降雨季节随着水土流失,大量含有泥沙的河水阻塞沟渠,淤积严重,与坑塘连接性降低,影响排涝,导致农作物受灾[19]。若河道两侧堤岸有近50 m的缓冲林带覆盖,且缓冲林带生长状况好,则堤岸稳定性好。

2 研究方法

2.1 数据源

本研究使用的基础数据包括:黑山县Landsat 8卫星遥感影像数据,来源于USGS网站;DEM数据,来自地理空间数据云网站;土地利用类型数据、交通网络数据、镇域行政边界,来源于黑山县自然资源局。

2.2 融合坑塘体系的乡村生态网络构建框架

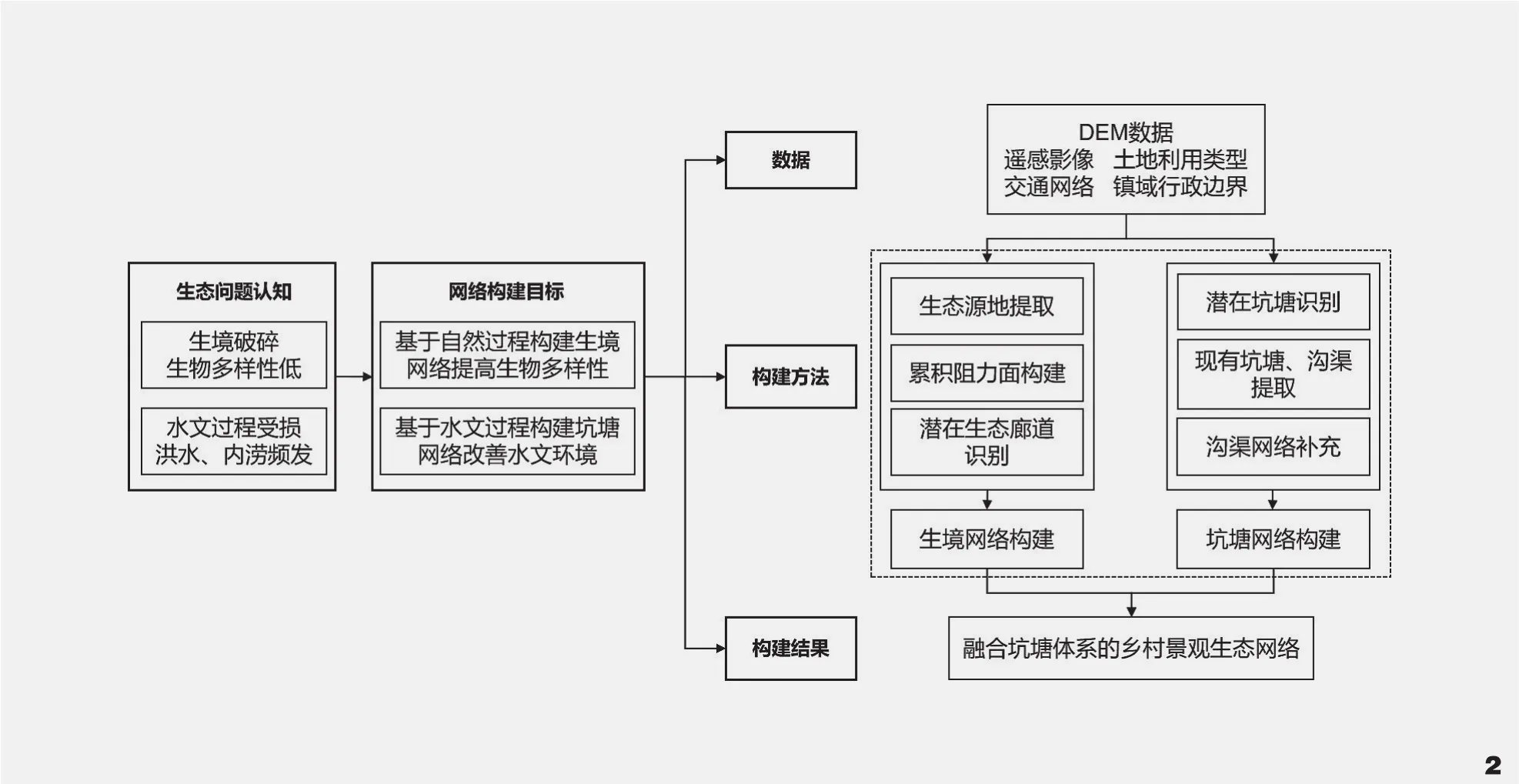

通过对黑山县南部生态问题认知,在此基础上确定该区域生态网络构建的目标,并提出基于生态和水文的网络构建方法,搭建生境与坑塘复合的生态网络构建的技术平台,最终通过GIS空间叠加形成融合坑塘体系的乡村景观生态网络。具体技术路线如图2所示。

2.融合坑塘体系的乡村景观生态网络构建框架

2.3 基于自然过程构建乡村生境网络

2.3.1 生态源地提取

生态源地是景观格局中起主要作用的斑块,具有稳定性和可拓展性[20],是物种栖息与扩散的基础,为野生动物提供庇护和栖息场所的自然空间,具有较高的连通性和生态系统服务价值[3],例如水源地、原始森林、自然保护区等。研究选择林地、灌木林地、草地、滩涂作为生态斑块,并借鉴前人研究[21],将面积大于2 hm²的作为备选地。

通过生境质量、生境结构以及生态系统服务能力三方面进行生境斑块质量评价,利用AHP分析法对斑块重要性进行分级,专家打分并归一化确定指标权重,得到生态源地重要性评价指标表[22](表1)。根据准则层目标选取6个测度指标,其中,斑块面积的大小与物种承载力、景观异质性成正比,面积越大,保育的物种种类与丰度越高,生境质量越高[4]。同时,植被质量(NDVI)越好越利于物种生存繁衍[23]。最后选择评分较高的斑块作为核心生态源地。

2.3.2 累积阻力面构建

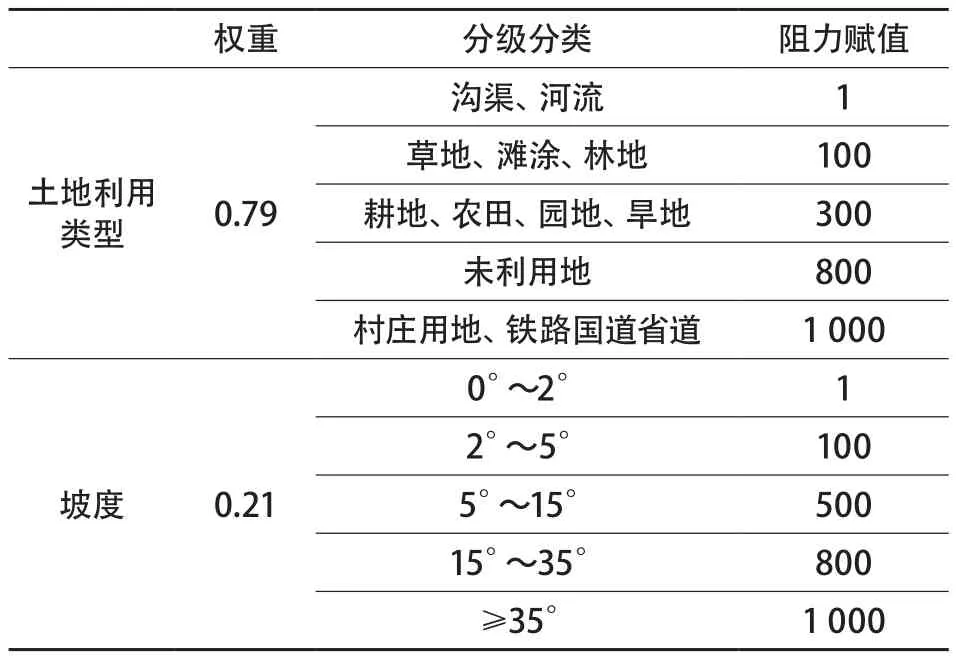

研究采用基于最小费用路径方法(Least-cost Path Method)的潜在廊道识别。通过生境斑块评价识别出的源地即为“源”或“目标”,潜在的生态网络是由源或目标的质量、源与目标之间不同土地利用类型的景观阻力决定的[24]。根据研究区各栅格单元的景观阻力确定的生物迁移和扩散最小费用路径,是生物物种迁移与扩散的最佳路径,可以有效避免外界的各种干扰。参考前人研究[7,10]并结合区域实际情况,本研究选择土地利用类型、坡度和居民点缓冲区来确定景观阻力值(表2),并利用GIS生成景观阻力面。

表2 阻力系数与权重赋值表

2.3.3 潜在生态廊道识别

基于最小累计阻力模型计算生态源地到其他景观单元的累计距离[22],利用ArcGIS的Shortest-Path命令生成各核心生态“源”间的潜在生态廊道[25],并筛选删除重复廊道。生态源地和生态廊道相连,共同构成区域生境网络。

2.4 基于水文过程构建乡村坑塘网络体系

2.4.1 潜在坑塘识别

(1)雨水廊道提取。雨水廊道又为雨水径流廊道,是一个与绿色廊道相对应的概念,侧重对雨水径流保护和利用,同时兼具绿色廊道功能的线性空间[26]。其进行雨水入渗、滞留、汇流、排蓄和降污等核心功能[27]。通过ArcGIS水文分析工具对区域内雨水汇流过程进行分析,流程包括:原始DEM数据预处理—分析网格水流方向—汇流量累积计算—确定合理的临界累积值—提取汇水网络[25]。

(2)汇流节点识别。汇水节点是雨水生态网络中对水文循环控制起重要支撑的水文节点。通过模拟雨水的自然汇流过程,利用ArcGIS对提取出来的水系网络进行结构分析,即能识别水系网络中的所有汇水节点[25]。选取面积较大的汇水节点为潜在坑塘,作为雨水网络的核心区域,有效提高蓄水能力。

2.4.2 现有坑塘、沟渠提取

通过生态系统服务能力和生态结构两个准则层对现有坑塘进行重要性评价,选取距离河道距离和面积、距离集水交互点距离和与沟渠的连接数等具体指标。有研究结论得出,在较小缓冲区半径范围内(100 m、250 m、500 m),距离河道的距离能够作为优先考虑评价生物多样性的变量,距离河道越近,生物多样性越高,生境质量也越高[15];李成蹊曾按照250 m、500 m、1 000 m和2 000 m的分级,来测试以样点池塘为中心做缓冲区,增加池塘后,区域连接度指数有所提升[16]。而距离集水交汇点越近的坑塘,越能提高区域整体蓄水量以及生物多样性。因此选择如表3的评价指标,对现有坑塘进行分级,条件优越的坑塘调蓄水量大,生物多样性高,为坑塘网络的核心节点。

表 3 坑塘重要性评价指标表

因黑山县的沟渠深度大多相同,因此按照宽度对现有沟渠分级,宽度越宽,排水调节能力越强,等级越高,反之则越低。

2.4.3 沟渠网络补充

在潜在坑塘识别和现有坑塘沟渠的分级选择基础上,规划坑塘网络中的沟渠,结合土地利用类型和坡度构建阻力面[28](表4),识别出最小费用路径,结合路径手动增补描制,补充沟渠网络。潜在坑塘与重要性高的现有坑塘、沟渠和补充的沟渠网络共同形成坑塘网络。

表 4 土地利用类型和坡度阻力系数与权重赋值表

3 融合坑塘体系的乡村景观生态网络构建

3.1 源地斑块提取

构建完善的坑塘体系能够在村域范围提供多样性栖息地,提高物种丰富度。从生境质量、生境结构以及生态系统服务能力三方面对研究区域进行评价,得到生境质量得分图,选取得分排名前20且面积大于2 hm2的斑块为生态源地,结果如图3-a所示,共提取17个源地斑块,总面积为3.5 km2,占研究区域总面积1.6%。

通过雨水汇流分析得到汇流节点,识别出潜在坑塘5处,并对现有坑塘的重要性评价(图3-b),选取得分前25的坑塘进行重点保护。等级高的现有坑塘与潜在坑塘共同形成30处坑塘源地,总面积为0.39 km2。

3.源地斑块提取

斑块的类型、大小(面积)、形状、数量和组合关系是斑块的主要特征[29],这些斑块特征对景观多样性、景观异质性和生物多样性有深刻影响。选择林地、草地、滩涂和坑塘作为生态源地的同时考虑了陆地与水体生境空间,并且生境源地与坑塘源地在尺度与数量上也呈现出较大差异,相较于以单一物种保护为目标的生境网络,融合坑塘体系的生态网络能为鸟类、两栖类、昆虫类等多种生物提供资源环境条件,有效提升生境空间类型的多样化以及生物多样性。

3.2 乡村景观生态网络构建

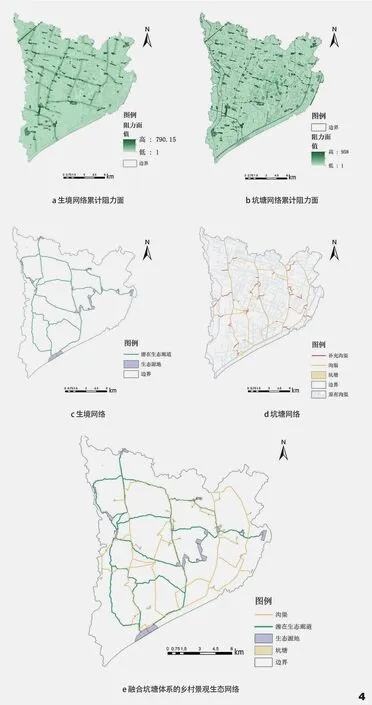

根据阻力面构建结果(图4-a、4-b)。通过最小成本路径连接生态源地,共识别出27条潜在生态廊道,主要分布于区域西侧,多数与干渠重合。源地与廊道共同构成生境网络(图4-c)。

利用GIS空间分析中的Shortest-Path工具,得出47条各坑塘源地之间的潜在廊道,多数沿主要河流分布,作为骨架构建区域坑塘网络系统。其中32条原有沟渠与潜在廊道位置重叠,需要重点保护。根据潜在廊道补充连接坑塘源地的沟渠,新增42条。最终重点保护沟渠与潜在沟渠连接坑塘源地形成完整的坑塘网络(图4-d)。

整合区域核心生态斑块和廊道系统,以核心生态斑块、核心坑塘为点、面,以廊道、重要沟渠为线。将其串联[25],形成了融合坑塘体系的乡村景观生态网络(图4-e)。网络中西部密集,北部稀疏,以干渠作为基本骨架,其中有6段沟渠也是保护生物扩散的重要廊道,可通过在沟渠旁增植林带来提升网络的生态效益。

4.融合坑塘体系的乡村景观生态网络构建

连通性较高的生态源地不仅能够为物种提供栖息地,其与廊道连接提高了区域生态网络的连通性[30],形成相互连通的生态网络格局。坑塘是乡村语境下的重要水体要素,黑山县密集的沟渠和坑塘体系既是地方性的重要特征,也决定了该地主要景观生态过程,对调节农业水环境、控制景观格局起到了关键作用。

因此构建融合坑塘体系的乡村景观生态网络,不仅识别和保护了区别与其他地方的景观特质,同时也维持了当地景观格局的关键过程,使生态网络与地域环境背景相匹配,为合理配置坑塘、规划乡村景观生态网络提供针对性指导。

4 结语

生态网络提供的生态系统服务应该是复合的,除了为物种保护提供迁移通道、连接破碎化生境外,还应该起到增强雨洪管理、控制径流污染等调节服务,保护粮食生产安全等支持服务,以及丰富审美价值等文化服务[31]。不同的背景和尺度条件下,对生态网络提供的生态系统服务需求不同。本研究在乡村语境下,识别黑山县主要生态问题,以满足生物保护和调节雨洪需求为目标,利用GIS叠加保护物种的生境网络和保证粮食生产安全的坑塘网络,形成复合型乡村景观生态网络。

与传统应用于国土尺度的生态网络中的源地、廊道对象不同,镇域尺度下,通常将坑塘、沟渠、滩涂、植被缓冲带等作为生态网络规划基础资源[32],构建网络以满足地区污染净化、蓄水排涝、生物多样性保护等需求。通过保护具有重要生态意义的坑塘节点,精简蓄滞和供水能力不强的冗余坑塘来实现生态网络的高效服务能力。本文构建的坑塘网络对于在村域尺度上指导坑塘的合理配置,减少冗余并进行农业坑塘体系规划具有重要意义。此外,Chen等[33]基于图论的网络分析方法,在识别对特定两栖类动物具有重要价值的池塘群斑块,从增强连通性角度提出新建具备潜在生态垫脚石功能的池塘,对进一步完善坑塘网络提供了思路。本文采用直接叠加生境与坑塘两个网络的方式来形成生态网络,由于坑塘网络也具备促进物种迁徙等生物多样性保护作用,因此叠加后的生态网络可能存在冗余,如何耦合不同生态网络是未来值得研究的方向,还可将生态网络构建与人文景观结合,为乡村生态景观建设与历史文化保护提供新的思路。