滨里海盆地东缘塔克尔构造石炭系台内滩储层特征及主控因素

吴嘉鹏 程晓东 金树堂 范乐元 郭 凯 盛善波 冉怀江

(1. 中国石油测井公司国际公司, 北京 100101;2. 中国石油阿克纠宾油气股份公司, 哈萨克斯坦 阿克纠宾 030000)

0 前言

近年来,碳酸盐岩滩相油气勘探工作取得了一系列进展,发现了多个大油田,如塔里木盆地奥陶系[1-4]、四川盆地震旦系 — 寒武系[5-8]以及阿姆河盆地中上侏罗统卡洛夫 — 牛津阶[9-10]等,这些油田储层均为滩相优质储层。学者们就滨里海盆地东缘石炭系碳酸盐岩储层作了一系列研究。方甲中等人研究认为,扎那若尔油田碳酸盐岩储层主要分为裂缝型、孔洞缝复合型、微裂缝-孔隙型、孔隙型4种类型[12]。梁爽等人研究认为,滨里海盆地东南缘碳酸盐岩台地发育以孔隙为主的储层,后期受白云岩化、淋滤、重结晶等过程的共同作用。同时,台地生长过程中主要受相对海平面变化的影响,构造运动控制着台地位置、形态、沉积相带分布及地层结构,水动力条件的强弱决定了沉积物的类型[13]。郭凯等人对北特鲁瓦地区储层作了研究,发现白云岩类型与储集物性具有明显的相关性,自早二叠世以来埋藏期各类裂缝的发育及酸性流体的溶蚀作用对储层晚期扩孔改造至关重要[14]。但是,目前关于滨里海盆地东缘塔克尔构造石炭系滩相沉积特征、储层分布及其主控因素的报道很少看到。

2002年,中石油集团公司签署了滨里海盆地东缘中区块风险勘探项目。目前,已成功探明亿吨级油田 —— 北特鲁瓦油田,并顺利转开发。在后续的甩开勘探和滚动勘探中也相继取得新进展,发现了北特鲁瓦斜坡区岩性油藏及塔克尔含油构造。塔克尔含油构造位于中区块南部,区域整体构造样式与北特鲁瓦油田相类似,均为西倾斜坡、北东向大型鼻状构造。在首次发现的T-1井,经KT-Ⅱ层试油后获得工业油流,酸压后折日产油量27 m3。后续钻探中,在T-3井、T-5井等多口井也发现了工业油流。这揭示了塔克尔构造石炭系碳酸盐岩巨大的勘探潜力。但在勘探实践中发现,该地区储层主要为滩相沉积,解释油层单层有效厚度薄、孔隙度低、渗透率较低,为低孔低渗储层,而且储集空间展布复杂、非均质性强,优质储层发育展布规律及主控因素不明。开展滩相储层特征及主控因素研究对于塔克尔地区的高效勘探开发具有重要意义。

本次研究利用了岩心、薄片、钻测井、地震、分析化验等资料,基于塔克尔地区石炭系碳酸盐岩滩体类型及储层特征,重点分析古地貌、海平面的变化以及溶蚀作用对滩相储层发育及分布的控制。

1 地质背景

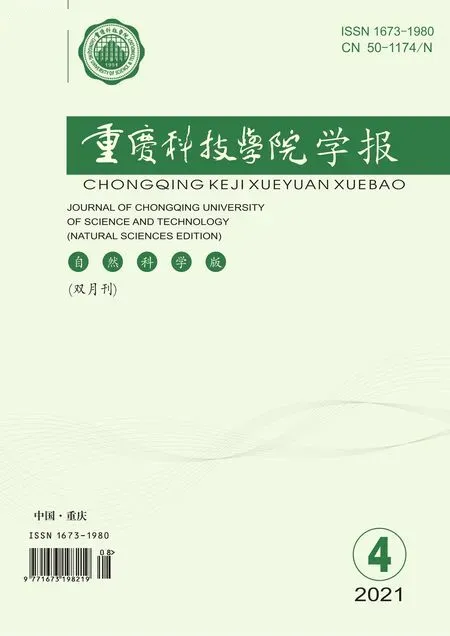

滨里海盆地位于东欧克拉通东南部,面积约50×104km2,整体呈椭圆状。盆地的西部和北部均与俄罗斯地台相邻,东南部和西南部边界分别为南恩巴褶皱带、卡尔平褶皱带,东部边界为乌拉尔褶皱带的南端[12-15]。盆地内部可划分为4个次一级构造单位,分别是北部 — 西北部断阶带、中央坳陷带、南部隆起带和东部隆起带。在东部隆起带,目前已经发现了肯基亚克、扎那若尔、北特鲁瓦等一系列大型及特大型碳酸盐岩油气田[12-15]。滨里海盆地区域构造及地层如图1所示。

图1 滨里海盆地区域构造及地层柱状图[16-17]

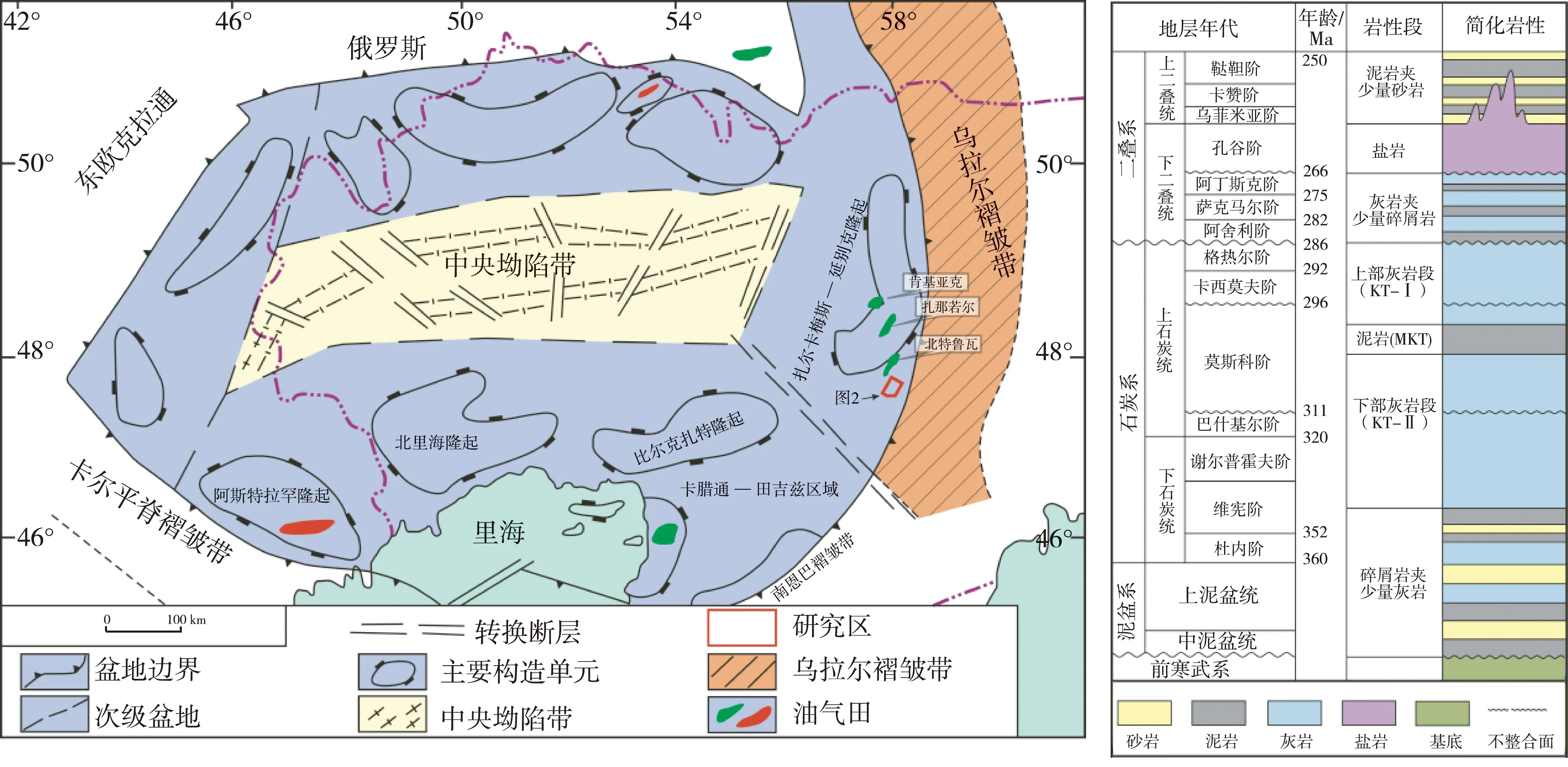

研究区位于滨里海盆地东部隆起的延别克 — 扎尔卡梅斯隆起带,石炭系发育浅海碳酸盐岩台地沉积,在纵向上自上而下包括KT-Ⅰ和KT-Ⅱ 这2套含油层系。目的层段KT-Ⅱ含油层系以开阔台地相为主(见图2),台地滩相储层是研究区内重点钻探目标[12,18]。KT-Ⅱ层系划分为Г、Д油层组,分别分为6个油层(Г1-Г6)和5个油层(Д1-Д5)。上石炭统MKT泥岩沉积是KT-Ⅱ含油层系的直接盖层,局部厚度可达600 m。良好的储盖组合使得KT-Ⅱ碳酸盐岩储集了丰富的油气。

图2 研究区古地貌叠合滩体分布

2 滩相地球物理响应特征

2.1 地震反射特征

在地震资料上,KT-Ⅱ开阔台地滩相基本表现为连续弱振幅反射,频率相对较低,内部可见滩体迁移形成侧积现象。台内滩地震反射典型剖面如图3所示。与常见的生物礁向上凸起的丘形反射特征不同,滩相没有像周缘地层一样出现明显的地层增厚现象。其礁体内部往往反射杂乱、成层性差,两翼多存在地层超覆现象;而滩相沉积连续性相对较好,但因为整体沉积较纯净,地震反射频率较低。

图3 台内滩地震反射典型剖面

2.2 测井响应特征

在常规测井曲线上,滩相沉积主要表现出低伽马、低电阻率等特征。由于物性条件相对较好,因此在滩体发育段中子数升高,密度值减小,声波时差则明显增大。在成像测井图上,则表现为暗黄色的低阻反射,偶见正弦曲线状反射特征裂缝,以及呈暗黄色斑点状的溶蚀孔洞。以台内滩T-2井为例进行分析,其测井响应特征如图4所示。

图4 台内滩T-2井测井响应特征

周围的致密灰岩、泥晶灰岩等物性条件较差岩层,则表现出相对高阻、低时差、低中子、高密度等特征,伽马值略有增加并夹杂有尖刺状突起。在成像测井图上,致密泥晶灰岩出现亮黄色高阻块状反射。

3 台内滩类型及特征

KT-Ⅱ开阔台地台内滩发育有多种颗粒类型,以生屑、藻屑为主,也有部分鲕粒、砂屑、有孔虫等颗粒。按照颗粒类型,可将台内滩划分为生屑滩、藻屑滩、有孔虫滩、鲕粒滩等多种类型(见图5)。其中,大部分滩体沉积时水体能量强,胶结物以亮晶胶结物为主;少量低能滩体沉积,颗粒之间为泥晶方解石胶结。

图5 台内滩岩性及孔隙特征

生屑/藻屑滩(球粒藻屑滩、生屑藻屑滩、藻屑生屑滩)岩石类型主要为亮晶生屑灰岩、泥晶球粒藻粒生屑灰岩等(见图5a、b)。生屑/藻屑滩含有多种颗粒组分,其中的生物主要有苔藓虫、介形虫、腕足类、球瓣虫等,见少量三叶虫,主要分布于KT-Ⅱ的Г层,部分分布于Д层。总体上,孔洞类型以残余粒间孔、粒内孔、体腔孔为主(见图5b),储渗性较差;Д层局部发育粒间溶孔孔洞,储渗性较好(见图5a)。

有孔虫滩岩石类型主要有亮晶珊瑚有孔虫灰岩、亮晶红藻有孔虫灰岩、亮晶砂屑有孔虫云质灰岩等(见图5c、d)。有孔虫滩在KT-Ⅱ层系的分布较多,主要位于Г2 — Г6油层,以粒间(溶)孔、粒内孔、体腔孔为主(见图5c、d),部分连通性较好。微孔分布较普遍,保存于生屑壳壁中或颗粒中的泥晶部分。

鲕粒滩(砂屑鲕粒滩、表鲕粒滩、球粒鲕粒滩)主要岩性有亮晶鲕粒灰岩、亮晶砂屑表鲕粒灰岩、亮晶球粒鲕粒灰岩等(见图5e — i)。主要分布于KT-Ⅱ的Г3、Г6、Д1油层内,孔隙以铸模孔、粒内孔为主,部分粒间溶孔,总体以孤立孔为主,局部储渗性较好(见图 5e — i)。

砂屑滩(生屑砂屑滩、鲕粒砂屑滩、有孔虫砂屑滩)主要岩石类型有亮晶生屑砂屑灰岩、亮晶有孔虫砂屑灰岩、亮晶鲕粒砂屑灰岩等。砂屑滩在KT-Ⅱ层系的分布有限,仅在T-1井发育,孔隙以粒间溶孔、粒内溶孔、铸模孔为主,总体连通性差,部分较好。

4 台内滩储层类型及特征

4.1 储集空间类型

由研究区薄片资料及岩心观察分析数据可知,KT-Ⅱ台内滩储层储集空间主要包括原生粒间孔,以及次生的晶间溶孔、粒间溶孔、微裂缝、粒内孔、铸模孔等。其中粒间溶孔、晶间溶孔为主要储集空间,而构造缝、溶缝等微裂缝,对于改善储集空间连通性起着非常重要的作用。

剩余原生粒间孔整体不发育,偶见发育层段内的分布也极不均匀,其孔径普遍小于0.1 mm,少数达0.3 mm。此外,粒间孔之间的连通性往往较差,难以形成较好的储集空间。

与粒间孔相比,粒间溶孔、晶间溶孔的形态不规则,边缘多呈毛刺状或港湾状。其孔径一般为0.3~0.6 mm,往往呈斑块状集中,极不均匀。在部分溶蚀作用较强的区域,其孔径可达1.0 mm,甚至形成洞径2.7 mm的溶洞。其整体连通性优于原生粒间孔,对储层的贡献大,是非常重要的储集空间类型。

研究区内微裂缝对于各种储集空间的连通具有非常重要的意义。通过铸体薄片观察可知,微裂缝虽然延伸短,但是宽度大(可达0.5 mm),而且基本无充填。部分溶缝将孤立的铸模孔、体腔孔等串联起来,从而形成有效的储集空间。

研究区也可见少量粒内孔及铸模孔。古串珠虫、布拉迪虫和介形虫等体腔孔均有粗大孔隙,孔径可达0.2~0.4 mm,部分铸模孔发育。若有裂缝等沟通,可以形成很好的储集空间。

4.2 储层分类

在储集空间类型及组合研究的基础上,将研究区台内滩储层划分为孔洞缝型、裂缝孔隙型和孔隙型。其中,裂缝及孔洞发育的典型岩心如图6所示,各类型储层的测井特征如图7所示。

孔洞缝型储层多为生屑藻屑颗粒灰岩。从岩心溶蚀孔洞特征来看,各井溶洞的非均质性较强。其中岩溶发育较强者的洞径一般为0.5~2.2 cm,最大可达6.0 cm,较弱者的洞径一般为0.1~1.0 cm(见图6a);洞密度一般大于40个/m,最高可达220个/m;面洞率一般大于2%,最高可达50%。在岩心上,裂缝宽度为1~2 mm,密度为2~10条/m。以高角度-垂直缝为主,其次为斜交缝。在测井图上,岩溶较强者可见孔洞成片分布,较弱者分布较分散或显示不明显;高角度-垂直缝响应呈断续状,较难拾取(见图7a)。

裂缝孔隙型储层主要为生屑藻屑颗粒灰岩、鲕粒灰岩、砂屑灰岩等。在岩心上,溶蚀孔洞以小于1.0 mm的溶孔为主,洞密度一般低于40个/m,面洞率一般低于2%;裂缝宽度为0.5~2.0 mm,密度为2~9条/m,且以高角度-垂直缝为主,部分井存在斜交缝、平缝及少量缝合线(见图6b、d)。在成像测井图上,孔洞分布稀疏,高角度-垂直缝响应呈断续状,斜交缝响应特征较好(见图7b)。

孔隙型储层分布于生屑藻屑灰岩、鲕粒灰岩、有孔虫灰岩等多种岩石类型中。裂缝不发育,成像测井图上显示出高阻斑块及低阻斑点,灰岩则仅显示出层理面(见图7c)。

研究区储层孔隙结构复杂,孔喉以微孔为主。综合试油结果、岩石物理、岩心薄片及储层分类等资料,认为孔洞缝型及部分裂缝孔隙型储层粒间溶孔、晶间孔、铸模孔等发育,构造裂缝、溶蚀缝等起到良好的沟通作用,孔渗条件好,该储层是Ⅰ类储层。

5 台内滩储层主控因素

滨里海盆地塔克尔构造区域石炭系KT-Ⅱ储层主要发育于台内滩相沉积体中,滩相沉积是其形成的物质基础,台内滩相沉积有利于孔隙的形成。除此之外,古地貌、溶蚀作用及裂缝发育等也对储层发育具有关键性的控制作用。

5.1 古地貌

沉积古地貌差异是台内滩发育的重要基础。利用残余地层厚度法,对研究区内KT-Ⅱ底部维宪阶古地貌进行了恢复(见图2)。研究区东侧位于向海一侧,由古地貌与滩体分布的叠加图可知,东侧古地貌相对高部位的滩体发育较充分。古地貌的位置高、水体浅、能量强,因此适宜大量浅水生物的生长和沉积聚集,易于形成台内滩;而且,当海平面下降时,古地貌高部位沉积的台内滩会向斜坡部位侧向迁移,从而形成地震剖面上的侧积现象。研究区长期位于浪基面之下的古地貌低部位,水体能量低,沉积物以细粒的泥晶灰岩、泥质灰岩等为主,台内滩发育程度较差,因而储层不发育。

5.2 溶蚀作用

研究区KT-Ⅱ层系经历了表生溶蚀作用、埋藏溶蚀作用等多期次、多类型溶蚀作用。如前所述,本区台内滩储层主要储集空间为粒间溶孔、晶间溶孔、铸模孔等孔隙,原生粒间孔占比很小,因此溶蚀作用是形成台内滩储层的关键因素。

在准同生期,滩体未经埋藏压实,固结较弱,某些颗粒及其内部发生选择性溶蚀,从而形成铸模孔、粒内溶孔等孔隙空间。进一步暴露后,滩体受到非选择性溶蚀改造。在这类早表生期的溶蚀作用下形成粒间溶扩孔,后期埋藏部分保留而形成优质储层。这类溶蚀作用主要发生在四级层序高位域上部,受海平面下降的影响而短期暴露,经溶蚀改造形成层状层间储层,以KT-Ⅱ的Г层为代表(见图8)。

另外,构造抬升等造成盆地大范围的不整合和沉积间断,已沉积滩体大范围、长时间暴露,易于形成以溶洞、粒间溶扩孔等为主的非选择性溶蚀。KT-Ⅱ内部巴什基尔阶顶部(即Г层与Д层)分界面为区域性不整合面,因而下伏Д层明显受到不整合面附近的表生作用改造。在研究区内,Д层储层横向连续性较好,且纵向厚度大(见图8)。

图8 塔克尔构造KT-Ⅱ连井沉积及储层对比图

5.3 裂缝

研究区石炭系碳酸盐岩储层中构造微裂缝相对较发育,且类型多样。岩心上可见高角度缝、垂直缝及近水平缝等多类型裂缝及其形成的裂缝网络(见图6b、c、d)。薄片上可见张开缝、剪切缝及构造溶缝等多种类型的构造裂缝,而且这些裂缝除了本身可以增加储集空间之外,还将孤立的铸模孔、粒内孔及粒间溶孔等沟通起来,增强了储层的孔渗性能及有效性(见图5g、h、j)。多块KT-Ⅱ取心中,裂缝缝面显示出明显的油迹甚至含油,更加证明了裂缝对于储层有效性及油气渗流的重要意义,而区域构造裂缝是有效储层形成的重要条件(见图6b、c、d)。

6 结 语

滨里海盆地东缘塔克尔构造石炭系KT-Ⅱ含油层系主要储层为开阔台地台内滩。按照颗粒类型不同,可划分为生屑滩、藻屑滩、有孔虫滩及鲕粒滩等多种类型。

粒间溶孔、晶间溶孔等是研究区KT-Ⅱ台内滩储层主要的储集空间,而构造缝、溶缝等微裂缝,对于改善储集空间连通性,具有非常重要的作用。在储集空间类型及组合等研究基础上,将研究区台内滩储层划分为孔洞缝型、裂缝孔隙型及孔隙型3类。其中,孔洞缝型及部分裂缝孔隙型储层是研究区内的Ⅰ类储层,粒间溶孔、晶间孔、铸模孔等发育,构造裂缝、溶蚀缝等起到良好的沟通作用,孔渗条件好。

古地貌、溶蚀作用以及裂缝对台内滩储层的形成及分布具有明显的控制作用。古地貌高部位水体浅、能量强,利于各种生物繁育堆积并形成各类台内滩,这是形成滩相储层的物质基础。次生的溶蚀孔隙、孔洞是研究区台内滩储层的重要储集空间,准同生期、表生期等多期次、多类型的溶蚀作用是形成台内滩储层的关键因素。构造裂缝、溶缝对于铸模孔、体腔孔等相对孤立储集空间的有效性沟通以及提升原有储集空间的渗流性,都具有积极作用,是形成有效储层的重要条件。