空间站:“中国制造”新骄傲

我国迄今为止最大航天器进驻太空,意味着中国空间站建造已进入实质性“施工”。

天和核心舱的发射是中国空间站的奠基礼,以此为标志,一座由中国人独立建造的、长期有人照料的重大航天基础设施将在茫茫宇宙空间逐步建成并投入运营。建设并运营空间站与建设并运营全球导航系统一样,都反映了航天科技能力和综合国力,被看作是航天强国的标配。

对天和核心舱发射和中国空间站,国际媒体的报道和评价十分丰富,其中不乏有把它们与正在运行的国际空间站的性能参数作比较。中国空间站建设着眼于科研实战,并不是为了比赛,而是要根据自己的战略需求、科技能力和具体国情,从自身实际出发,实事求是,量力而行,尽力而为。正如中国载人航天工程总设计师周建平所指出的那样,中国空间站的设计研制,秉持规模适度、安全可靠、技术先进、经济高效的理念,总体上体现中国特色和技术进步。

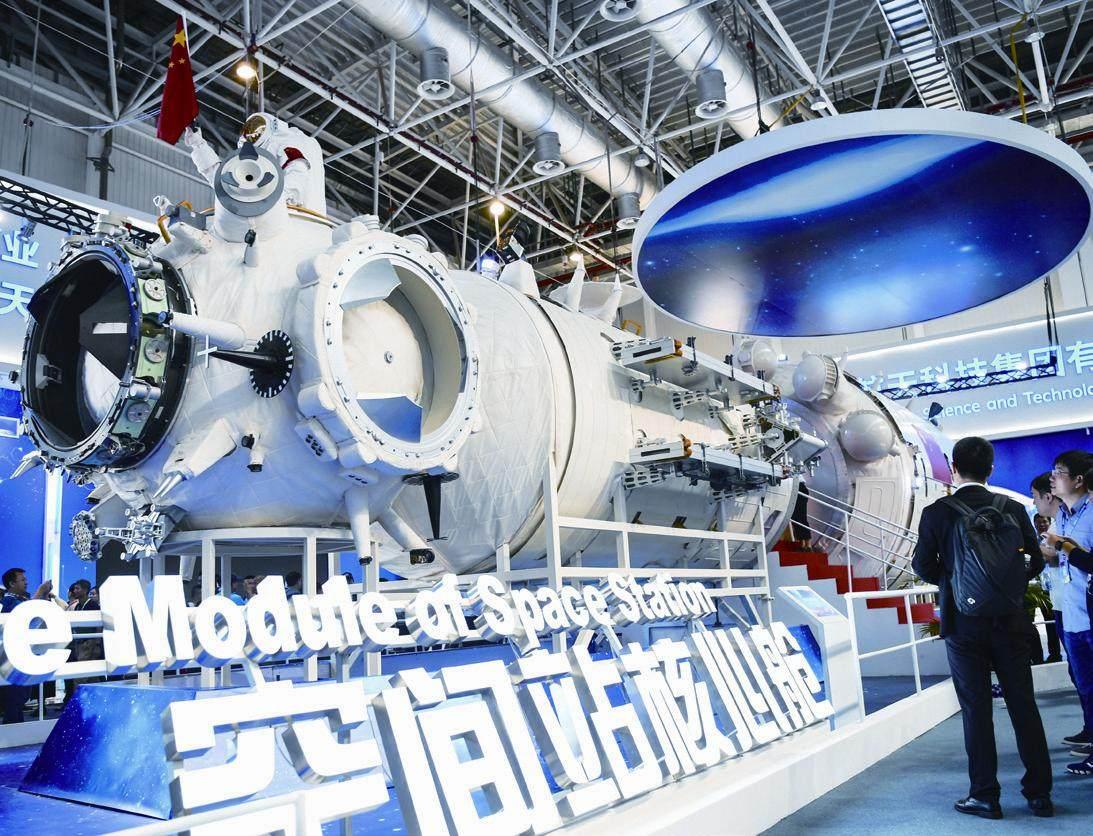

作为空间站的“中枢”,天和核心舱是航天员长期驻留的主要生活场所,也是空间站的管理控制中心,具有长期自主飞行能力。天和核心舱先行发射,之后其他舱段和飞船将飞天与其实现交会对接,完成空间站的建设任务并进入运营阶段。

“天和”是高效的能源中心

人们注意到,“天和”发射成功后,其太阳能帆板历时约40分钟才展开,这与一般飞行器仅需数十秒就可展开太阳能帆板完全不同。这就在于“天和”的太阳能翅翼特别大,之前压缩得足够小。这是一副迄今为止最大、最复杂的柔性太阳翼,双翼展开面积超过130平方米。太阳翼由碳化硅增强铝基复合材料制成,具有重量轻、耐磨性好、热膨胀系数小、导热系数高等特点,可有效减轻机构重量,增加刚性、耐磨性,满足了“天和”对轻质高性能金属基复合材料的迫切需求。特殊材料使太阳翼的能源转换效率大幅提升,再加上超大受光面积,使“天和”成为当之无愧的空间站能源生产中心。

据了解,“天和”单翼即可为空间站提供9?000瓦的电能,在满足舱内所有设备正常运转的同时,完全可以保证航天员在空间站中的日常生活。

“天和”具有自我维持轨道的能力

由于空间站运行在距离地球表面约400千米高的近地轨道上,仍有稀薄空气,空间站因大气摩擦而逐渐减速,需要提升高度来维持运行轨道。天和核心舱除了配备轨控发动机、姿控发动机等常规动力以外,还额外配置了数台霍尔电推进发动机。这种发动机具有精确调整、工作时间长的特性,辅助空间站抵抗轨道衰减,维持在原定轨道上正常运转,可有效节省核心舱自带推进剂的消耗,保证推进剂的合理充分利用。

“天和”是心灵手巧的操作员

作为核心舱,“天和”在空间站建设和运行过程中要进行大量对接、安装、变轨、分离等操作,为了使这些操作更便捷高效,“天和”在舱外配备了大型机械臂。其工作时最长长度可达10多米,具有7个自由度,不仅可以在太空抓取物体,而且可实现舱体爬行功能,以一种类似蠕虫的运动方式移动到空间站的许多部分,进而在更大范围触达空间站各舱体外表面。可以想见,有了灵巧的机械臂,“天和”就可化身操作员,直接动“手”在太空“搭积木”,便捷“组装”空间站了。

天和核心舱发射成功,标志着中国空间站建造进入全面实施阶段,为后续任务展开奠定了坚实基础。未来两年内,中国轨道发射任务实施频次有望再创新高,仅空间站建设就将贡献10多次,其他常规发射次数也将居高不下。

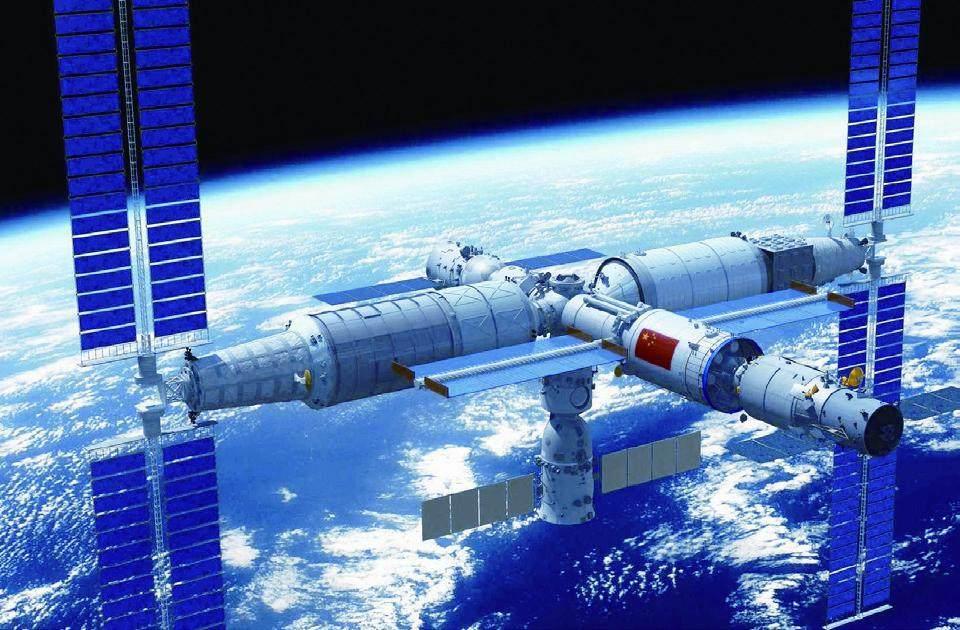

对于正在建设中的中国空间站“天宫”的结构,很多人已经有了直观的认识,除了已经发射的天和核心舱之外,还包括名为“问天”和“梦天”的两个实验舱,其主要功能是开展舱内和舱外空间科学实验和技术试验,同时也作为航天员的工作生活场所和应急避难场所。核心舱和两个实验舱是“天宫”的基本型,还可以根据需要,发射更多舱与它们对接,进一步拓展。

执行空间站建设任务的是享誉世界的中国“长征”。据了解,长征火箭家族中共有3型火箭参与其中,它们分别是长征二号F运载火箭、长征五号B运载火箭和长征七号运载火箭。其中,长征五号B运载火箭主要完成载人空间站核心舱及两个实验舱的发射任务;长征七号运载火箭主要用于发射“天舟”,为空间站和宇航员运送物资;长征二号F运载火箭主要负责将宇航员送入空间站。此前,長征七号、天舟飞船、长征二号F、神舟飞船都已抵达发射场,紧锣密鼓地进行相关准备工作,静待飞天时刻来临。

在接下来密集实施的飞天任务中,神舟十二号和神舟十三号执行的载人飞行任务更受瞩目。据中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍,目前一共有多个飞行乘组同步开展训练,其中神舟十二号飞行乘组4月底已完成绝大部分任务训练,转入任务强化训练阶段。根据规划,神舟十二号将于2021年6月发射,届时将有3名航天员组成飞行乘组,成为天和核心舱的首批入住人员,预计在轨驻留3个月。根据计划,2021年10月,神舟十三号载人飞行任务将实施,飞行乘组也将有3名航天员组成,他们将在轨驻留6个月。这在中国载人航天历史上是空前的。

空间站核心舱、货运飞船、载人飞船先后飞天,将进一步验证空间站交会对接、核心舱在轨管理、航天员长期驻留等一系列核心技术能力,中国空间站任务将完成关键技术验证阶段,迎来“问天”“梦天”实验舱交会对接,进入组装建造阶段,之后再经过数月努力,拥有“三室两厅外加储藏间”的中国“太空之家”就在九天之上落成并正式投入运营。

中国向国际社会打开空间技术合作的大门,开放的态度让全世界受益。

多年来,中国在大力推进自身航天科技进步的同时,积极敞开大门与世界各国特别是广大发展中国家开展航天领域合作与交流,涉及航天各领域,包括卫星搭载发射、卫星联合研制、航天员训练培训、太空实验。

正在建设的空间站为中外科技合作搭建了更为广阔的平台。早在2016年,中国载人航天工程办公室就与联合国签署了《利用中国空间站开展国际合作谅解备忘录》,商定利用未来的中国空间站为各国提供科学实验机会,并为他国航天员或载荷专家提供在轨飞行机会。2018年5月,中方就与联合国外空司在维也纳共同举办中国空间站国际合作机会公告发布仪式,盛情邀请世界各国积极参与,利用未来的中国空间站开展舱内外搭载实验等合作。中方表示,中国空间站不仅属于自己,而且属于世界,中国愿秉持人类命运共同体理念,将其打造成全人类在外空共同的家,让其成为增进互信、互利互惠的典范,让外空成为促进人类共同福祉的新疆域。此举受到各方热烈欢迎,踊跃提交合作项目申请。经过有关方面筛选确定,来自瑞士、波兰、德国、意大利、挪威、肯尼亚、日本等17个国家的9个项目脱颖而出,成为中国空间站科学实验首批入选项目,涉及空间天文学、微重力流体物理与燃烧科学、地球科学、应用新技术、空间生命科学与生物技术等。

苍茫天宇中,天和核心舱正在轨遨游,它的飞天宣告由中国倾力打造服务国际科学界的“天宫”成功奠基,一个集现代科技之大成的崭新的“太空之家”正呼之欲出。它立志成为科技自立自强的中华经典,承载着国人探秘宇宙、探索新知的梦想,书写人类新的飞天传奇。