14个藜麦品种(系)在祁连山区的农艺性状表现及其与产量的关系分析

张亚萍,王致和,张秀华,马金慧,钱昊旸,张英英,张肖凌

(甘肃省农业工程技术研究院,甘肃 武威 733006)

藜麦(Cheuopodium quinoaWilld.)又称藜谷、南美藜、昆诺阿藜等,是苋科藜亚科藜属一年生双子叶植物,原产于南美洲安第斯山脉的秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔,其栽培历史悠久[1-3]。藜麦蛋白含量高、氨基酸比例均衡、微量元素丰富,是一种营养齐全的粮食作物[4-7],同时富含对人体有益的生物活性物质,被称为“超级谷物”[6,8,9]。

自2013年“国际藜麦年”之后,我国藜麦产业逐渐兴起,种植面积急剧扩大,截至2019年种植面积已达1.67万hm2,总产量约2.88万t,种植区域分布于20余个省(区),面积和总产量已跃居世界第3位。甘肃是藜麦生产大省,所产藜麦品质较好,截至2019年全省14个市(州)的40多个县(区)均有不同规模的种植,同时形成了三大优势产区:即陇中、陇东干旱和半干旱区,河西走廊沿祁连山绿洲灌溉区,天祝、临夏和甘南等高寒阴湿区。2019年甘肃藜麦种植面积超过6 000 hm2,占全国藜麦面积的40%,总产13 582 t,平均产量2 250 kg/hm2,其中天祝县种植4 266.7 hm2、东乡县300 hm2、山丹县333.3 hm2[10]。

目前已对不同地区藜麦生长情况做了相关研究。王艳青等[11]研究表明,与种植传统高原作物马铃薯、荞麦等相比,在云南海拔1 500~3 200 m地区种植藜麦可获得较高经济效益;彭识等[12]的研究结果为,云南2 400~3 200 m高海拔冷凉地区藜麦产量可达3 750 kg/hm2;环秀菊等[13]通过在云南省不同海拔地区种植藜麦发现,高海拔地区最适宜藜麦生长,低海拔高温环境不利于藜麦生长发育。位于甘肃武威市凉州区东南部的祁连山区,是石羊河流域重要的水土涵养地,平均海拔2 100 m,年均降水量275.6~416.6 mm,年均日照时数2 915 h,高寒、日照充足、昼夜温差大,与藜麦原产地安第斯山脉生态条件类似,适宜藜麦生长。但目前甘肃种植的藜麦品种单一,缺乏优良品种,生产上应用的品种一致性差且多乱杂,导致藜麦产量、品质、品相及田间生长的整齐度都有很大差别,严重影响其产量、品质、市场竞争力和经济效益。高产优质藜麦品种是提高其产量及经济效益的前提[14]。因此,本试验以14个藜麦品种(系)为材料,研究其在祁连山区种植的主要农艺性状和产量表现,并对农艺性状与产量的相关性、主成分进行分析和聚类,以期为该地区高产优质藜麦品种选育和生产上的品种选择提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试14个藜麦品种(系),由甘肃省农业科学院和甘肃条山农林科学研究所提供,名称分别为:T2-T43-4-5、T2-H7-33、T2-T1-4-5、T2-GF-3、T2-Q-R1、T2-H21、T2-T50-H11、条藜1号、条藜3号、陇1丸衣种(3倍)、陇1丸衣种(5倍)、陇藜1号、陇藜4号和TSR1。

1.2 试验地概况

试验于2020年在祁连山区武威市凉州区张义镇进行。试验地位于北纬37°29′53″,东经102°37′54″,平均海拔2 200 m。土壤耕层基础地力:有机质含量18.9 g/kg、有效磷16.1 mg/kg、速效钾218 mg/kg,pH值8.17。前茬作物为胡萝卜。

1.3 试验设计

随机区组试验设计,每品种为1个处理,共计14个处理,重复3次。小区面积为5.1 m×6.0 m=30.6 m2。覆膜穴播,膜面宽120 cm,1膜4行,株距30 cm,行距30 cm,播种深度2~3 cm。小区四周设2 m保护行。幼苗6~7叶时间苗,8~10叶时第二次间苗,每穴1株。

1.4 测定项目及方法

1.4.1 物候期 于藜麦出苗期、分枝期、显穗期、花期、灌浆期及成熟期进行观察记录,间隔期为5 d。标准:当有20%植株达到某物候期特征时即为该物候期初期,60%植株达到时为盛期,90%植株达到时为末期。

1.4.2 植株性状 收获时在每小区随机选取5株无病虫害、长势均匀的藜麦植株,观察记录其穗色、粒色,测量株高、茎粗、穗长、单株有效穗数、有效分枝数并观测分枝部位,待植株自然风干后,测其单株产量。

1.4.3 产量 将各小区植株收获后自然风干,测小区产量,并折合为公顷产量。

1.5 数据统计分析

用Microsoft Excel 2010整理数据,用SPSS 19.0软件进行相关性、主成分和聚类分析。

2 结果与分析

2.1 14个藜麦品种(系)农艺性状和产量描述性分析

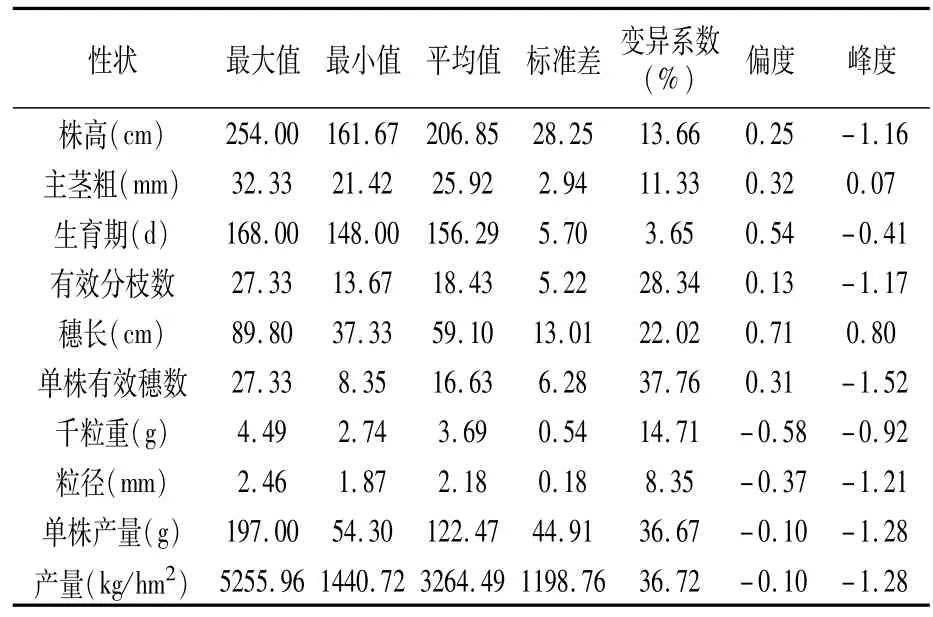

由表1可知,供试材料10个农艺性状的变异系数在3.65%~37.76%之间,其中株高、主茎粗和千粒重的变异系数在10%~20%之间,穗长、有效分枝数、单株有效穗数、单株产量和产量的变异系数在20%以上,生育期和粒径的变异系数低于10%。变异系数反映样本间的差异大小,各项农艺性状的变异系数大于10%,表示样本间的差异较大[10]。14个藜麦品种(系)农艺性状的变异系数仅有生育期和粒径小于10%,大部分农艺性状的变异系数大于10%,说明这些材料之间存在较大差异,资源类型丰富,有利于比较和筛选。

表1 14个藜麦品种(系)农艺性状和产量描述性分析

2.2 14个藜麦品种(系)农艺性状间及其与产量的相关性分析

单株产量、产量与各农艺性状相关程度的高低依次为:单株有效穗数、有效分枝数、穗长、主茎粗、粒径、株高、生育期、千粒重(表2)。

由表2看出,株高与生育期显著正相关,与穗长极显著正相关,与千粒重、粒径极显著负相关;主茎粗与生育期显著正相关;生育期与穗长极显著正相关,与粒径显著负相关;有效分枝数与单株有效穗数极显著正相关;穗长与粒径显著负相关;千粒重与粒径极显著正相关。以上结果说明,各农艺性状之间相互影响,任何一个性状值的增减均可能影响其它性状,因此进行品种选育时应综合分析各农艺性状,注重性状之间的协调性。

2.3 14个藜麦品种(系)农艺性状与产量的主成分分析

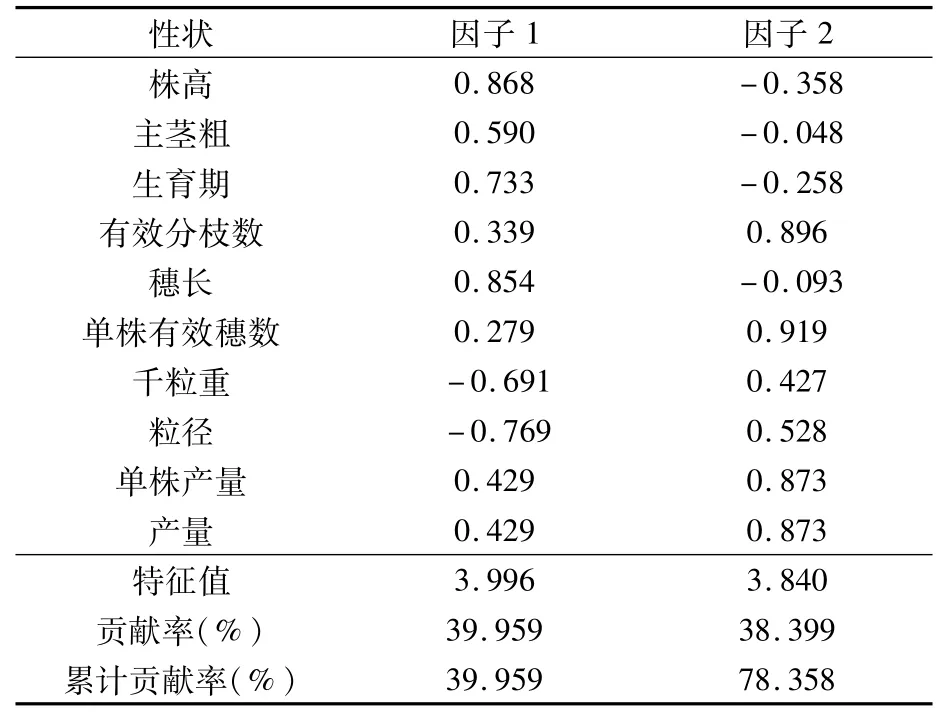

利用SPSS 19.0软件分析14个藜麦品种(系)10个农艺性状的主成分,计算各主成分的特征值及贡献率,共提取两个主成分,其累计贡献率为78.358%(表3)。第一主成分特征值为3.996,贡献率为39.959%,其中株高、主茎粗、穗长、生育期为主要指标,此类性状大部分与株型有关;第二主成分特征值为3.840,贡献率为38.399%,其中有效分枝数、单株有效穗数、千粒重、粒径、单株产量和产量为主要指标,此类性状与藜麦籽粒及产量有关。

表3 14个藜麦品种(系)农艺性状与产量的主成分分析

2.4 14个藜麦品种(系)农艺性状与产量的聚类分析

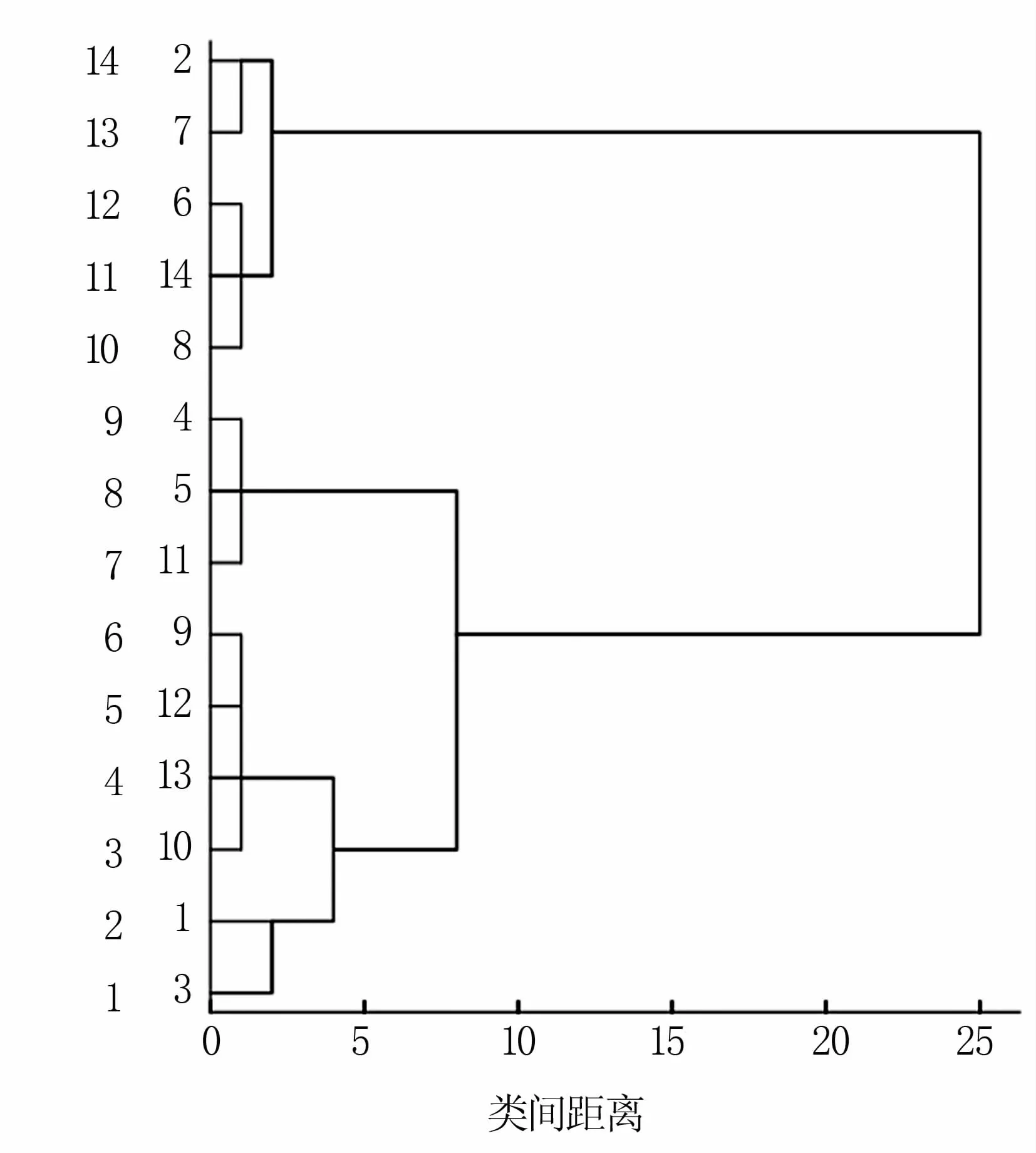

根据14个藜麦品种(系)的农艺性状,利用SPSS 19.0软件作平均联接(组间)、欧式距离系统聚类分析,结果见图1。在类间距离为5时,可将14个藜麦品种(系)分为三大类群。

由图1和表4可知,Ⅰ类有5个藜麦品种(系),主要特征为有效分枝数、单株有效穗数、单株产量及产量较低,其单株产量及产量均小于均值;Ⅱ类有3个藜麦品种(系),主要特征为生育期相对较短,主茎粗、千粒重以及粒径较小,株高、有效分枝数、穗长、单株有效穗数、单株产量及产量处于中间水平;Ⅲ类有6个藜麦品种(系),主要特征为生育期较长,株高、主茎粗、有效分枝数、穗长以及单株有效穗数的值均较大,在所有供试材料中其单株产量和产量均最高,这类藜麦品种(系)可作为高产种质进一步筛选利用。

图1 14个藜麦品种(系)农艺性状的平均联接(组间)聚类树状图

表4 聚类后藜麦种质数量性状统计

3 讨论与结论

本研究对从甘肃省内外引进的14个藜麦品种(系)在祁连山区的农艺性状和产量表现进行了分析,结果表明,这些藜麦材料多样性丰富,有效分枝数、单株有效穗数与单株产量的相关性最强,与李想[14]、黄杰[15]等的研究结果一致。

王艳青等[16]对135份国外藜麦种质进行分析,提取到5个主成分,分别影响株型、花序型和生育期、植株和花序颜色、产量、籽粒等级和形状、籽粒颜色等。本研究对14个藜麦品种(系)的10个农艺性状进行主成分分析,提取到两个主成分,其中第一主成分主要反映株高、主茎粗、穗长、生育期等指标,大部分与株型有关;第二主成分主要反映有效分枝数、单株有效穗数、千粒重、粒径、单株产量和产量,大部分与籽粒及产量有关。

根据14个藜麦品种(系)的农艺性状进行聚类,在类间距离为5时可将其分为三大类群,类群间差异明显,可根据不同育种目标加以选择利用。Ⅰ类:有效分枝数、单株有效穗数、单株产量及产量较低,这类材料无法直接应用于生产,可作为特异种质保存;Ⅱ类:主要特征为生育期相对较短,主茎粗、千粒重以及粒径较小,株高、有效分枝数、穗长、单株有效穗数、单株产量及产量处于中间水平,在实际生产中可作为依靠群体增产的藜麦种植;Ⅲ类:特征为生育期较长,株高、主茎粗、有效分枝数、穗长以及单株有效穗数的值均较大,在所有材料中单株产量和产量均最高,具有较高的利用价值,这类藜麦可作为高产品种(系)进一步筛选利用或作为高海拔藜麦杂交育种的优质亲本材料。

综之,14个藜麦品种(系)在武威市凉州区东南部的祁连山区种植试验结果表明,影响藜麦产量高低的主要因素为单株有效穗数和有效分枝数。本试验只就14个藜麦品种(系)的农艺性状进行了初步研究,且不同供试材料、栽培措施、生态环境可能会得出不同的研究结果,后续还应继续开展上述不同条件下影响藜麦单株产量相关农艺性状的研究,以期为藜麦高产育种提供更全面的参考依据。