循序而渐进,熟读而深思

【摘 要】统编历史教材采用“点—线”结合的编写方式,梳理了历史发展的脉络,突出了历史细节的描述,优化了教材辅文的功能,强化了家国情怀的引领。同时,统编历史教材也对一线教师的课堂教学提出了更高的要求。文章从阅读方式、资源利用及情感激发三个方面评析“七七事变与全民族抗战”课例,并适当优化其中的细微环节,力求达到理性呈现、感性认知。

【关键词】统编教材;全民族抗战;亮点探寻;课例赏析

【作者简介】周云华,正高级教师,苏州市名教师,主要研究方向为课程设计与实施、课堂观察与透视、学习设计与分析、听课评课与研究、考试测量与评价。

中国抗日战争是中国近代以来反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。本单元占统编历史教材八年级上册的篇幅最多,可见其在整本教材中具有举足轻重的地位。统编历史教材对于“七七事变与全民族抗战”一课的排篇布局也尽显匠心,它上承九一八事变开启的抗战起点,下启正面战场和敌后战场的抗战,既叙述了日军的野蛮侵略,又大量描绘了全民族的抗战场景。但对于这一单元的学习,很多一线教师往往只注重对知识的梳理,致使学生对本单元的印象较为单一,缺乏情感共鸣。显然,这一现状与本单元所承担的教学任务是极不匹配的。笔者现结合常熟市滨江实验中学王孝岚老师的公开课——“七七事变与全民族抗战”进行课例赏析。

“七七事变与全民族抗战”一课融知识教学和情感教育于一体,兼具提高学生历史学习能力和培育历史学科核心素养的重任,体现了历史教学的综合性、探究性和情感性等特点。因此,授课教师把本课的主题定为“烽火连天家国情”,以此突出家国情怀。本课的精彩之处不仅体现在教法上,更体现在学法指导上。下面,笔者将从阅读方式、资源利用及情感激发三个方面对课例进行评析,并适当优化其中的细微环节,使我们的历史课堂做到“循序而渐进,熟读而深思”,以期能为广大一线教师教学提供最直接有效的参照和启发。

一、灵活运用多樣阅读方式

阅读是历史学习最重要的活动之一,是获取基础知识和提炼有效信息的首选途径,是打造优质历史课堂的奠基石。

1.课前:师生齐声朗读课文,高效进入历史课堂

课前“授课教师领读,学生跟读”的琅琅书声令人印象深刻。齐读课文,不仅能最大限度激发学生的精气神,形成对本课的完整印象,也能使历史课堂尽快“升温”,而且由教师领读的课堂往往会有令人意想不到的收获。授课教师的领读、断句、语音语调的变化过程,均能潜移默化地让学生初步了解本课的重难点并快速解决类似时间、地点、人物等简易的知识点。

2.课中:学生自主解读史料,自发营造历史氛围

如何拉近学生与历史之间的距离是教学过程中的重要问题。本课中,授课教师选取了非常贴合学生年龄层次的书信史料,鼓励他们大胆自主解读,并在解读书信史料之前,让学生课前做好准备,要求学生进行有感情地朗读。这种方式有效地创设了历史情境,使文字跃然纸上,达到“见字如面”的效果。例如,在进入“第二次国共合作”这一子目前,授课教师通过满怀忧虑又充盈信心的朗读,瞬间让学生进入当时的时代背景,再依托层层设问“我们的国家遇到了怎样的危险?这位普通的小战士认为要通过何种方式来保护自己的国家呢?”,使学生不知不觉地踏入第二次国共合作的历史潮流。通过自主解读史料,学生能将书上的知识转化为自己独特的历史体验,提高学习历史的兴趣。

3.课后:小组共同阅读拓展,形成历史生活方式

历史学习不应只存在于课堂,更应成为一种生活方式。本课的一大亮点是不仅有课前的学习目标展示,还有要求适切的课后拓展活动。授课教师提供了“看一看抗日遗迹、查一查抗日英烈、听一听抗战歌曲并搜一搜歌曲背后的故事”几种阅读拓展,指向明确,有的放矢。活动设计丰富多彩,让学生能根据自身情况进行选择;又通过小组活动的方式促进学生间资源共享、优势互补。学生身边从来不缺少历史,缺少的只是发现历史的“眼睛”,教师要做的就是如何让这一双双“眼睛”看得更多、更深、更远。

优质历史课堂的创建依托于科学的教学设计,而科学的教学设计则基于准确的学情。学情是指影响学生自身学习效果的因素,包括学生的年龄特征、已知经验、家庭背景等。在上文的论述中,授课教师虽然能根据学生宏观的年龄特征制订出较为科学的教学设计,但忽视了例如学生家庭背景等这类的微观学情。本课中,大多情况是授课教师自己选择史料、展示书信,这会使学生错失搜集、整理自己家庭背景中与本课相关历史事件的机会,会在无形中降低学生的学习积极性。此外,教师也没有建立起学生的已知经验和未知课程之间的联系。学生在本课的大部分时间仅仅成为史料的“利用者”,而没有成为史料的“开发者”。其实,每一个学生都是潜在的课程资源,如何发掘并利用好这些资源恰恰决定着一堂课的优劣。教师应在课前做好充分调查,并利用这些资源做好课前预案,让学生在课前能带着好奇心进入课堂,深刻思考抗日战争和我们每一个人千丝万缕的联系。

二、巧妙利用多维课程资源

课程资源是指有利于实现教学目标的各种因素,是历史教学有效实施的重要载体。利用多维课程资源,有助于将历史概念具体化、形象化、生动化。课程资源是打造优质历史课堂的垫脚石。

1.巧设板块,读通历史

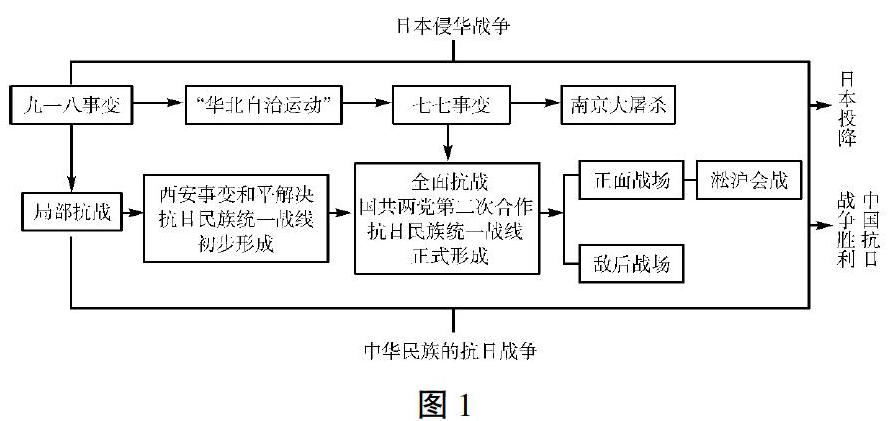

本课有两大突出亮点。一是正式上课之前,授课教师分别从日本侵华战争和中国抗日战争的角度梳理了本单元的知识结构,让学生切实感受日本侵华的步步紧逼和一路犯下的滔天罪行,在脑海中构建由敌后战场和正面战场构成的中国抗战的整体知识框架(如图1)。

二是通过四封抗战家书把本课内容串联起来,并为每封家书冠上适切的题目以对应本课的每一个子目:“家乡沦陷的这八年”对应“七七事变”,“为了保护我们的国家”对应“第二次国共合作”,“国将不保,家焉能存在”对应“淞沪会战”,“恳请您拯救万千家庭”对应“南京大屠杀”。四封家书上承本课“烽火连天家国情”的主题,下启全民族的具体抗战活动。选取的书信也极具历史味,用一封封书信引领学生进入中国抗日战争时期的场景,让学生更直观地感受中华民族为生存必将抗战到底的民族气节。通过板块资源,授课教师最大限度地保留了历史的完整度,打通了知识脉络。

2.妙用地图,读懂历史

如果说上述的板块让学生触摸到了历史的时间感,品尝到了文史结合的韵味,那么授课教师按照时间顺序展示的地图则让学生感受到了历史的空间感,获得了以地理学科方法解决历史问题的成就感。本课以时间为链,地图为锁(即每一张地图就是一个阶段结束),全方位地展现了日本想要逐渐吞并中国的既定国策和中国粉碎日军狼子野心的抗战行动。本课还对地图进行了创造性的利用:一是在突破七七事变的影响这一重点时,利用权威地图和历史填充图册,因势利导,让学生自主“读懂”日本的侵略意图和中国抗战力量的变化;二是打破教材限制,通过地图增加了常熟沦陷这一历史细节,让学生自主读懂抗日战争是中国人民不能忘却的历史;三是将地图与时间轴动态结合,以往的时间轴只体现了历史的时序性,但以地图动态视频的方式呈现出来,使历史事件变得立体起来。通过地图资源,授课教师与学生进行了多维度的互动,培养了学生的时空观念。

3.精选细节,读透历史

“初中历史教学最大的难点就在于学生无法通过直观角度了解历史”[1],统编历史教材对历史细节的描述有助于突破这一难点。例如,本课的相关史事,描述了日军在南京犯下的滔天罪行,在整个描述中,教材一直在突出数字这一概念。数字是非常好的历史细节,授课教师也在本课中反复加以利用。例如,将南京大屠杀中遇难同胞人数达30万以上解读为“在6周之内,如果以秒来计算的话,每隔12秒,就有一个生命在流逝”;在补充的乡土史料中,突出常熟“三千平民被杀”,“三万余间房屋被毁”;在讲解淞沪战争期间中国人民的抗战中,一名“14岁”的学生冒着生命危险游过苏州河,把裹在身上的国旗献给守卫四行仓库的“八百壮士”,其无畏壮举震撼中国……一个又一个血淋淋的数字,印证了日本军国主义的残暴本质,透过与学生年纪相仿的爱国学生事迹,印证了全民族抗战的实质,从而培养了学生的史料实证素养。

优质历史课堂的创建依赖于精湛的专业素养,而灵活的教育机智是教师素养的重要体现。教育机智指教师自身影响教学效果的因素,包括教师思维的灵活性、观察的敏锐性、变通的巧妙性等。本课的教学设计体现了授课教师思维的深刻性,但在本课出现“意外”时,授课教师却处理得较为生硬,未能体现这个“意外”应有的价值。例如,当一名男生由于紧张而无法完整地讲述一则历史照片故事时,授课教师就找了另外一名已经讲过故事的男生帮他解围。显然,这样的处理于前一名男生甚至于班级其他学生都是毫无意义的。他们没有机会来参与这一活动,导致叙述历史史实的能力没有得到锻炼,也没有亲身体验到获取有效信息的成就感。这一次“意外”仅仅成了打乱正常教学进程的“干扰因素”。但其实,这些“干扰因素”也都是隐形的课程资源,如何化“意外”为“精彩”正考验着教师的教育机智。课堂教学是一个错综复杂、瞬息万变的过程,我们不可能预见课堂中的所有细节。既然学生的学案上都有历史照片故事的课外拓展,我们何不让学生一起读一读?这既能缓解那名不知所措的学生的尴尬,活跃课堂气氛,也能让每一个学生都参与到“读史”这个环节里来。乌申斯基说:“不论教育者怎样地研究理论,如果他没有教育机智,他就不可能成为一个优秀的教育实践者。”教师应冷静地调动自己的教学机智,让这些“意外”成为课堂的精彩。

三、充分挖掘多种情感力量

历史知识是人生的一笔财富,但缺少情感态度价值观的课堂是局限的,是对这笔财富的浪费。可以说,情感是打造优质历史课堂的压舱石。

1.从基础知识中建立对历史的基本认同

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。本课用书信打开历史,在学生拆信、读信、解信的过程中,让历史说话,让史实发言,落实了本课的基础知识。说的是烽火事,道的是家国情。家是最小国,国是千万家。学生在理性知识中产生感性的认知,形成历史理解与情感共鸣,将自己与这场伟大的抗日战争、这个伟大的国家、这个伟大的民族紧密联系起来。中华民族的抗日战争,是中华民族历史发展进程中饱经沧桑的一章,令全体中国人刻骨铭心。通过本课的学习,学生深刻体味到了本单元标题“中华民族的抗日战争”中“中华民族”这四个字沉甸甸的含义,更增强了自己作为一名中华儿女的骨气和底气。

2.从独立思考中形成对历史的自主评价

“究天人之际,通古今之变,成一家之言”是史学的至高境界。历史是万象的,每个学生就像这万象历史中的一位史官,拥有评判历史的权利,教师应尽可能提供机会让学生表达自己的观点,进行思维碰撞。本课中,授课教师提供了很多相关的延伸资料,但关键是要让学生在浩如烟海的资料中把握自己的观点。著名教育家赞可夫说“教会学生思考,这对学生来说,是一生中最有价值的本钱”。本课中,授课教师设计了两个教学环节来锻炼学生的独立思考能力。一是让学生畅所欲言,对平津保卫战中牺牲的爱国将领佟麟阁、赵登禹进行评价,从中看出学生的语言组织虽然还很稚嫩,但已经慢慢形成了自己的逻辑观点。二是对淞沪会战进行评价。淞沪会战虽以日军攻占上海而告终,但从授课教师提供的书信、展示的图片、学生自己叙述的历史照片故事中,学生能够理解淞沪会战对整个抗战局势的影响。

3.从综合素养中收获对历史的独特体味

历史学科追求求真、求通、求德。求真指对历史的探究以不断接近历史的真实为目的,但这一点最容易被忽视。在日常的教学中,为激发学生的兴趣,很多教师往往“乐于”并“善于”将某些历史事件过于放大甚至神话,这显然与历史教育的初衷背道而驰。本课中,授课教师不断提点学生要以实事求是的态度来对待历史,探寻历史的真相。例如,在探究“有哪些方式可以反驳日本右翼分子的谎言”时,有学生提到历史读本中幸存者的口述历史,授课教师立即予以肯定;有学生提到关于南京大屠杀的电影,授课教师及时纠正,使学生明确只有真实的影像资料才能作为具有说服力的史料。求通指揭示历史发展的趋势。求德指以史实为基础,但依据一定的价值观对史实做出的主观评判。求真、求通、求德使学生能够分辨真伪与善恶、进步与倒退,明辨公平、正义,是学习历史的重要目的,能够将对历史的认识延伸到对自身成长和现实社会的认识上,能够从历史学习中获取养料,从实践的层面体现历史的价值。在本课最后,授课教师结合本校学生每年清明节去野猫口扫墓的案例,引导学生正确看待这段历史,要求学生思考在日常生活中应该怎么做。学习和探究历史应具有价值关怀,要充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命[2]。

优质历史课堂的创建依赖于深刻的情感体验,而深刻的情感体验又依赖于丰富的教学情境。教师应引领学生自然地进入情境,发生“移情”,在情感上与历史人物相通,引导学生从“人”的角度看待历史人物,要把历史人物看作是和自己一样有着七情六欲、有血有肉的人。著名教育家叶圣陶先生说:教师当然须教,而尤宜致力于“导”。导者,多方设法,使学生能逐渐自求得之,卒底于不待教师教授之谓也。笔者以为,“循序而渐进,熟读而深思”的价值正在于此。

参考文献:

[1]张国权.情境教学在初中历史教学中的应用[J].学园,2014(20):121-122.

[2]中华人民共和国教育部.完善中华优秀传统文化教育指導纲要[EB/O].(2014-03-26)[2017-05-16].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A13/s7061/201403/t20140328_166543.html.

(责任编辑:周彩珍)