农民工自我雇佣对市民化能力的影响

文小洪

(四川农业大学经济学院,四川 成都 611130)

引言

随着我国城市化的发展,产业结构的调整,大量的农村剩余劳动力涌向城市,为我国城镇化的发展做出了伟大贡献,但是由于我国固有的城乡二元体制的限制,大量农民工在城市的各项权益得不到保障,其只是居住在城市,并未获得与城市居民相关的权益,如居住权、子女受教育权、社会保障等权益。这不仅不利于其长期的发展,更不利用我国城镇化的建设和社会稳定,因此让农民工从农民向市民这一身份转变有重大意义。

能让农民工在城市中稳定扎根下来最终融入城市关键的就是就业,就业是民生之本,是农民工获得经济保障的重要渠道。在深入推进城镇化的关键时期,让有条件的农民工在城市就业和落户是实现城镇化面临的重要问题,但是我国历来都把焦点放在了受雇农民工的身上,更多的法律法规、权益法也只是针对受雇就业的农民工。因此研究自我雇佣这一就业形式对市民化的影响对其实现市民化是有重要指导意义的。

1 数据、变量与模型

1.1 数据来源

本文采用的数据是2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据。调查对象为在本地居住30d及以上,年龄为15周岁以上,非本区县市户口的男性和女性流动人口。考虑到本文的研究对象为农民工,只保留了农业户口,流动原因为务工经商的样本。在剔除核心解释变量和控制变量缺失的样本后,最终得到24667个有效样本,其中自我雇佣的农民工占总样本的50.33%,非自我雇佣的占总样本的49.67%。

1.2 变量选取

1.2.1 解释变量

本文的核心解释变量是是否自我雇佣,通过本问卷中“您现在的就业身份属于哪一种?”选项包括固定雇主的雇员、无固定雇主的劳动者(零工、散工)、雇主、自营劳动者和其他。根据前文的定义,本文将雇主和自营劳动者定义为自我雇佣,有固定雇主的雇员和无固定雇主的雇员定义为非自我雇佣,并设置二元虚拟变量,自我雇佣为1,非自我雇佣为0。在自我雇佣内部,又分为机会型自雇和生存型自雇,机会型自雇是为1,否为0,生存型自雇是为1,否为0。

1.2.2 被解释变量

本文的被解释变量为市民化能力,借鉴李瑞、刘超[2],徐建玲[3]对市民化能力指标的测度,市民化能力用农民工在城市中的收入水平除以城市居民同期的收入水平表示。若结果≥1,则被定义为有市民化能力,赋值为1;若在0~1则表示无市民化能力,则赋值为0。本文用问卷中您个人上个月(或上次就业)工资收入/纯收入来衡量农民工在城市中的收入水平,用各市的城镇居民人居可支配收入来代表城市居民同期的收入。

1.2.3 控制变量

主要包括个体特征、教育程度、流动范围等。性别为男定义为1,女为0;健康状况将健康,基本健康,不健康但生活能自理,生活不能自理分别赋值为1,2,3,4;初中是=1,否=0;高中或中专是=1,否=0;大专及以上是=1,否=0;省内跨市流动是=1,否=0;跨省流动是=1,否=0;参加保险种类数包括新型农村合作医疗保险,公费医疗保险;中部是为1,否为0;东部是为1,否为0。

1.3 模型设定与研究方法

本文主要研究自我雇佣这一就业形式对市民化能力的影响,其基本模型:

就业的选择,尤其是自我雇佣的选择,存在一定的自选择问题。对于生存型自我雇佣,可能个人能力较差的劳动者由于找不到正规就业,被迫选择自我雇佣;对于机会型自我雇佣,个人能力较好、社会网络较丰富的劳动者更有可能选择自我雇佣而非成为工资获得者。为了解决这种自选择问题,本文用倾向性得分匹配法加以修正。

2 实证分析

2.1 回归分析

模型1是自我雇佣对市民化能力的logistics估计,从模型1中可以看出,在控制其它影响因素的情况下,农民工从事自我雇佣对市民化能力的影响系数为正,且在1%的置信水平上显著,也就是说相对于受雇就业,农民工从事自我雇佣就业是有利于其市民化能力的提高。模型2和模型3分别为机会型自雇农民工和生存型自雇农民工的市民化能力估计结果。从模型2可以看出,从事机会型自雇对市民化能力是有正向影响的,且在统计意义上也显著;从模型3可以看出,生存型自雇农民工对市民化能力也是有正向影响的,但是在统计上并不显著。说明自我雇佣内部是存在差异的。

2.2 倾向性得分匹配法

为验证结果的稳健性,本文分别用最近邻匹配、半径匹配和核匹配3种匹配方法进行估计。表2为自我雇佣对市民化能力影响的3种平均处理效应结果。结果显示,自我雇佣对市民化能力的影响3种匹配方法都为正,影响为8%左右,且在1%的置信水平下显著;其中机会型自雇对市民化能力的影响为15%,在1%的水平上显著,但是生存型自雇对市民化的影响只有2%左右,且只在10%和5%的水平上显著,这说明虽然自我雇佣有利于提高农民工的市民化能力,但是自我雇佣内部还是存在较大差异,机会型自雇就业对市民化能力的提升比较大,生存型自雇对市民化能力的影响较小,这也验证了上文基准回归的可靠性。

表1 自我雇佣对市民化能力的影响估计

表2 基于倾向性得分匹配法的ATT估计结果

为检验匹配的效果,本文对匹配后自我雇佣和雇员各方面的特征进行平衡性检验,结果显示,匹配后(matched)大多数变量的标准化偏差(%bias)都小于10%,只有变量跨省流动在14%左右,说明该匹配方法显著减小了控制组和实验组的之间的差异,匹配效果较好。由于篇幅限制正文未展现结果,需要可向作者索取。

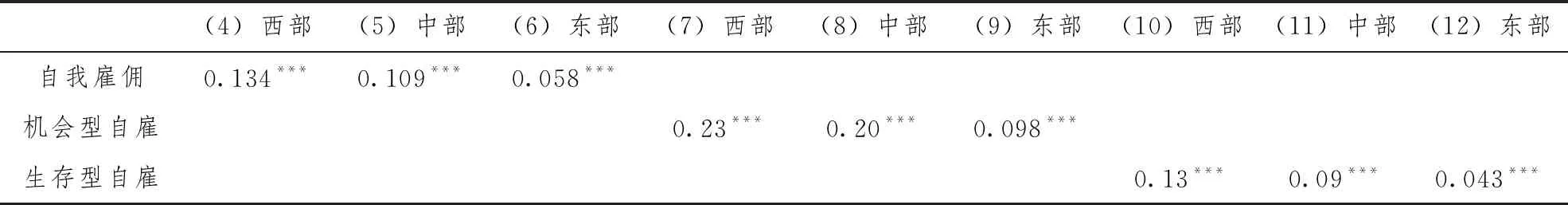

为进一步验证模型的稳健性,考虑到不同流入地区的农民工样本存在差异,本文将按照流入地区对自我雇佣农民工分样本讨论自我雇佣对市民化能力的影响。流动范围分为跨省流动、省内跨市流动、市内跨县流动;按流入的省份把流入地区分为东部、西部、中部。

从表3可以看出,自我雇佣对市民化能力是有显著影响的,不管是机会型自雇还是生存型自雇,是东部、中部还是西部地区,都有显著性影响。但是从具体的系数来看还是存在显著性差异,不管是机会型自雇还是生存型自雇,其在西部地区的市民化能力都高于中部,中部地区的市民化能力高于东部。随着我国西部大开发战略的提出,西部地区经济发展也越来越快,很多产业、设施项目正在新建,机会也越来越多。此外,西部地区物价、生活成本比较低。而且我国西部地区户口也正在开放,只要在当地缴纳够社保便可买房落户。东部地区城市发展已经可能在饱和点,越来越多的人竞相在沿海城市定居,生活成本高,这都不利于农民工市民化能力的提高。

表3 不同流入地区的自我雇佣农民工市民化能力PSM结果

3 政策建议

自我雇佣这一就业形式确实能提高农民工的市民化能力,而且对我国经济的发展、社会的稳定都有着积极的影响。政府应该对自我雇佣农民工政策扶持,如在税收方面给予减免优惠,贷款利息补贴。

城镇化的政策要因地制宜。不同地区、不同流动范围之间的农民工是存在差异性的,各地方政府要考虑地区差异性,加强沟通,结合本地区的经济发展水平和条件制定出有效的城镇化政策,帮助农民工提高市民化能力。