肤痒颗粒联合抗组胺药治疗慢性荨麻疹有效性和安全性的系统评价Δ

郑子恢,王 洋,张白歌,李文英,马 琳,邹 定,金鹏飞

(北京医院药学部,国家老年医学中心,中国医学科学院老年医学研究院,北京市药物临床风险与个体化应用评价重点实验室(北京医院),北京 100730)

荨麻疹是一种局限性水肿反应,由于黏膜、皮肤渗透性增高及小血管扩张所致,大小不等的风团伴瘙痒为其临床主要表现,约20%的患者伴有血管性水肿[1-2]。慢性荨麻疹(chronic urticaria,CU)是指风团发作持续时间>6周,可对患者的心情和睡眠造成极大的影响,严重的会导致抑郁情绪发生[3-4]。荨麻疹的病因复杂多样,根据来源差异分为内源性和外源性[5-6]。急性荨麻疹常为外源性;而CU多病因不明,诱因复杂多样[7]。抗组胺药作为国内外指南推荐的一线治疗CU的药物,其疗效也不够理想,有10%~50%的CU患者不能有效控制症状[8];部分患者即使将剂量增加至4倍,也依然效果不佳,且停药后复发率较高[9-13]。因此,临床急需其他药物配合治疗,以增强疗效。中医药治疗CU有其特有优势,遵循辨证论治原则,注重整体调节[14]。肤痒颗粒具有祛风除湿止痒之功效,在2017年中华中医药学会皮肤科分会《瘾疹(荨麻疹)中医治疗专家共识》[15]中得到收录。目前已有多项临床研究探讨了肤痒颗粒联合抗组胺药治疗CU的有效性和安全性,但尚无研究通过系统评价的方式对其进行分析。本研究对肤痒颗粒联合抗组胺药治疗CU的有效性和安全性进行系统评价,以期为临床合理用药提供依据和指导。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 研究类型:随机对照试验(randomized controlled trial,RCT);语种限定为中英文。

1.1.2 研究对象:临床诊断为CU的患者,均符合《中国荨麻疹诊疗指南(2014版)》[6]及《中药新药临床研究指导原则(第三辑)》[16]相关标准,入组前30 d内未使用免疫调节剂、抗组胺药以及激素等药物进行治疗;排除妊娠期、哺乳期患者,排除合并严重的肝、心、肾等器质性疾病者,排除对肤痒颗粒或抗组胺药有变态反应者,排除1周内接受唑类抗真菌药、大环内酯类抗菌药物治疗者;不限制其国籍、种族和性别。

1.1.3 干预措施:研究组的治疗方案为肤痒颗粒联合抗组胺药,对照组为单独使用抗组胺药,用法、用量不限。

1.1.4 结局指标:不限定。其中,疗效评价标准依据《中药新药临床研究指导原则(第三辑)》[16]中的相关标准,采用症状积分下降指数(symptom score reduce index,SSRI)进行评定。

1.1.5 排除标准:(1)无法提取有效数据的文献;(2)重复文献;(3)动物实验;(4)非中英文文献。

1.2 文献检索策略

计算机检索Embase、PubMed、the Cochrane Library、万方数据库(Wanfang Data)、中国知网(CNKI)和中国生物医学文献数据库(CBM),检索时限均为建库至2021年5月,同时对纳入的文献进行手工筛查。英文检索词为“Fuyang granules”“urticaria”和“RCT”;中文检索词为“肤痒颗粒”“荨麻疹”和“随机对照”。

1.3 文献筛选与资料提取

由2名研究者独立完成资料提取、筛查,并交叉核对;如遇不一致意见,由第3名研究者充分思考后决定。需要提取的资料有:(1)具体治疗方案;(2)所纳入RCT的基线指标;(3)所纳入RCT的基本信息;(4)结局数据;(5)用于评价偏倚风险的因素。

1.4 方法学质量评价

由2名研究者按照Cochrane Handbook的风险评估要求,对纳入的RCT进行方法学质量评价,然后进行交叉复核;如遇不同意见,与第3名研究者讨论后解决[17]。

1.5 统计学方法

运用Cochrane提供的RevMan 5.4软件对数据进行处理[18]。计数资料采用比值比(OR)为效应指标,计量资料采用均数差(MD)为效应指标,各效应量均提供95%置信区间(CI)和点估计值[17]。通过χ2检验和I2衡量各研究间的异质性,如果同质性良好(I2≤50%,P≥0.1),应用固定效应模型进行荟萃分析(Meta分析),P≤0.05表示差异有统计学意义;若存在异质性(I2>50%,P<0.1),则应用随机效应模型进行Meta分析,明显的临床异质性采用亚组分析、描述性分析或敏感性分析等方式处理。通过漏斗图评估发表偏倚。

2 结果

2.1 文献筛选流程与结果

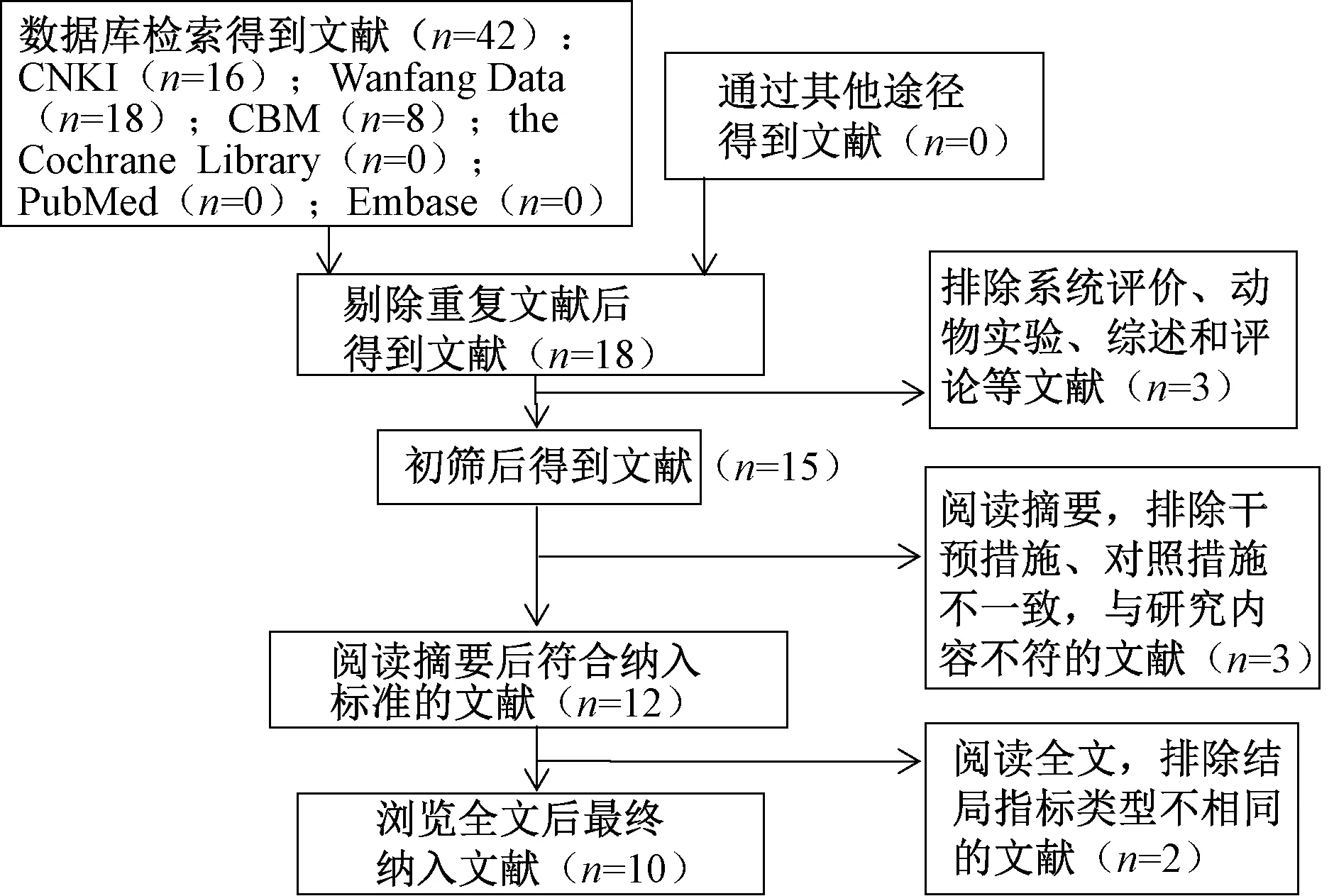

初步检索数据库共检索到42篇文献,均为中文文献,经过复筛、去重等进一步筛选,最终选取10篇文献,见图1。

图1 文献筛选流程与结果Fig 1 Literature screening process and results

2.2 纳入文献的基本特征与方法学质量评价

最终纳入10篇文献[19-28],共包括873例患者,其中研究组患者451例,对照组患者422例。纳入文献的基本特征见表1。方法学质量评价结果显示,10项研究均按照随机分组原则设计,部分研究中是否采用分配隐藏及盲法不清楚,见图2。

表1 纳入文献的基本特征Tab 1 General characteristics of included literature

图2 纳入文献的方法学质量评价风险偏倚图Fig 2 Bias plot of methodology quality evaluation of included literature

2.3 Meta分析结果

2.3.1 总有效率:10项研究[19-28]报告了总有效率,包括873例患者,各研究间不存在异质性(P=0.90,I2=0%),采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,研究组患者的总有效率显著优于对照组,差异具有统计学意义(OR=4.31,95%CI=2.78~6.68,P<0.000 01),见图3。

图3 两组患者临床治疗总有效率比较的Meta分析森林图Fig 3 Meta-analysis of comparison of clinical total effective rate between two groups

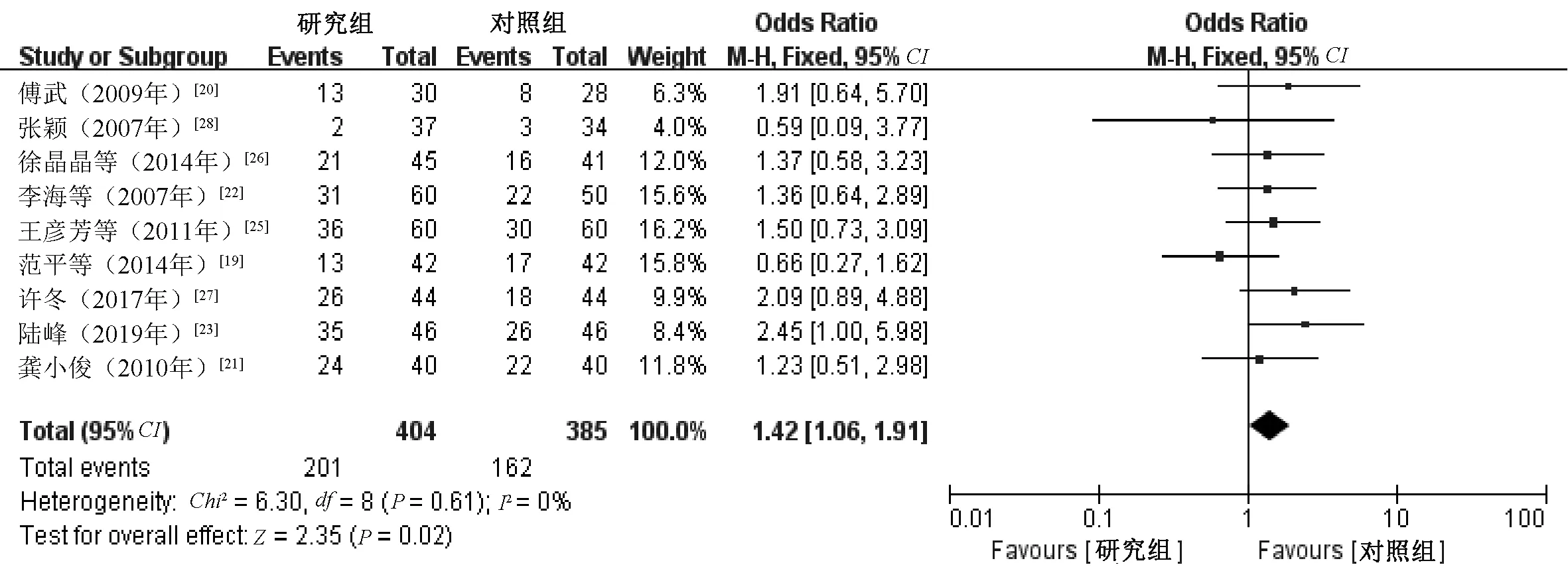

2.3.2 显效率:10项研究[19-28]报告了显效率,包括873例患者,各研究间存在异质性(P<0.1,I2=50%),当去除文献[27]后,各研究间不存在异质性(P=0.61,I2=0%),采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,研究组患者的显效率显著优于对照组,差异具有统计学意义(OR=1.42,95%CI=1.06~1.91,P=0.02<0.05),见图4。

图4 两组患者临床治疗显效率比较的Meta分析森林图Fig 4 Meta-analysis of comparison of clinical significant effective rate between two groups

2.3.3 痊愈率:8项研究[19-22,24-26,28]报告了痊愈率,包括693例患者,各研究间不存在异质性(P=0.32,I2=0%),采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,研究组患者的痊愈率显著优于对照组,差异具有统计学意义(OR=2.56,95%CI=1.83~3.59,P<0.000 01),见图5。

图5 两组患者临床治疗痊愈率比较的Meta分析森林图Fig 5 Meta-analysis of comparison of clinical cure rate between two groups

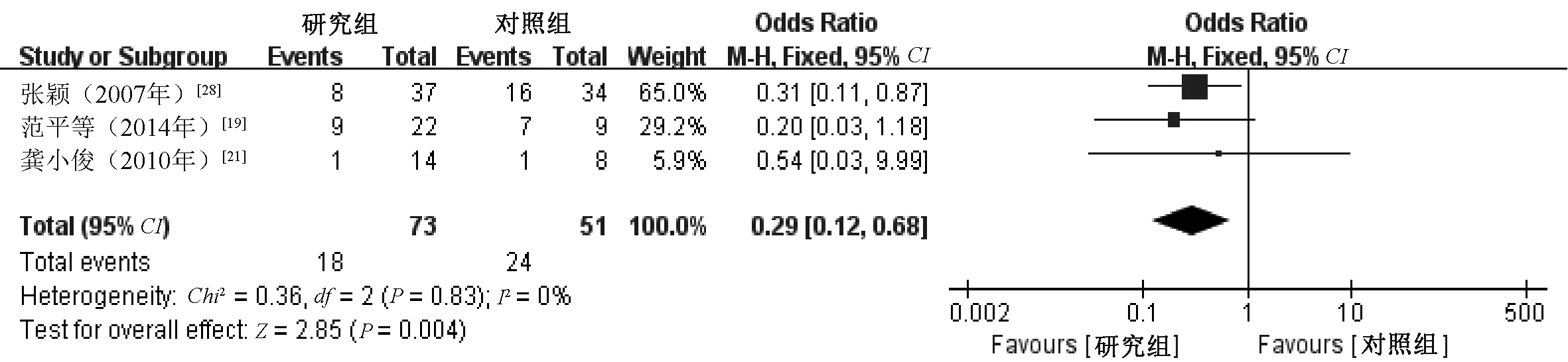

2.3.4 复发率:3项研究[19,21,28]报告了复发率,包括124例患者,各研究间不存在异质性(P=0.83,I2=0%),采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,研究组患者的复发率显著优于对照组,差异具有统计学意义(OR=0.29,95%CI=0.12~0.68,P=0.004<0.01),见图6。

图6 两组患者临床治疗复发率比较的Meta分析森林图Fig 6 Meta-analysis of comparison of clinical recurrence rate between two groups

2.3.5 不良反应发生率:7项研究[20-26]报告了不良反应发生率,包括630例患者,各研究间不存在异质性(P=0.66,I2=0%),采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,研究组患者不良反应发生率显著低于对照组,差异具有统计学意义(OR=0.43,95%CI=0.26~0.71,P=0.001),见图7。

图7 两组患者临床治疗不良反应发生率比较的Meta分析森林图Fig 7 Meta-analysis of comparison of adverse drug reactions between two groups

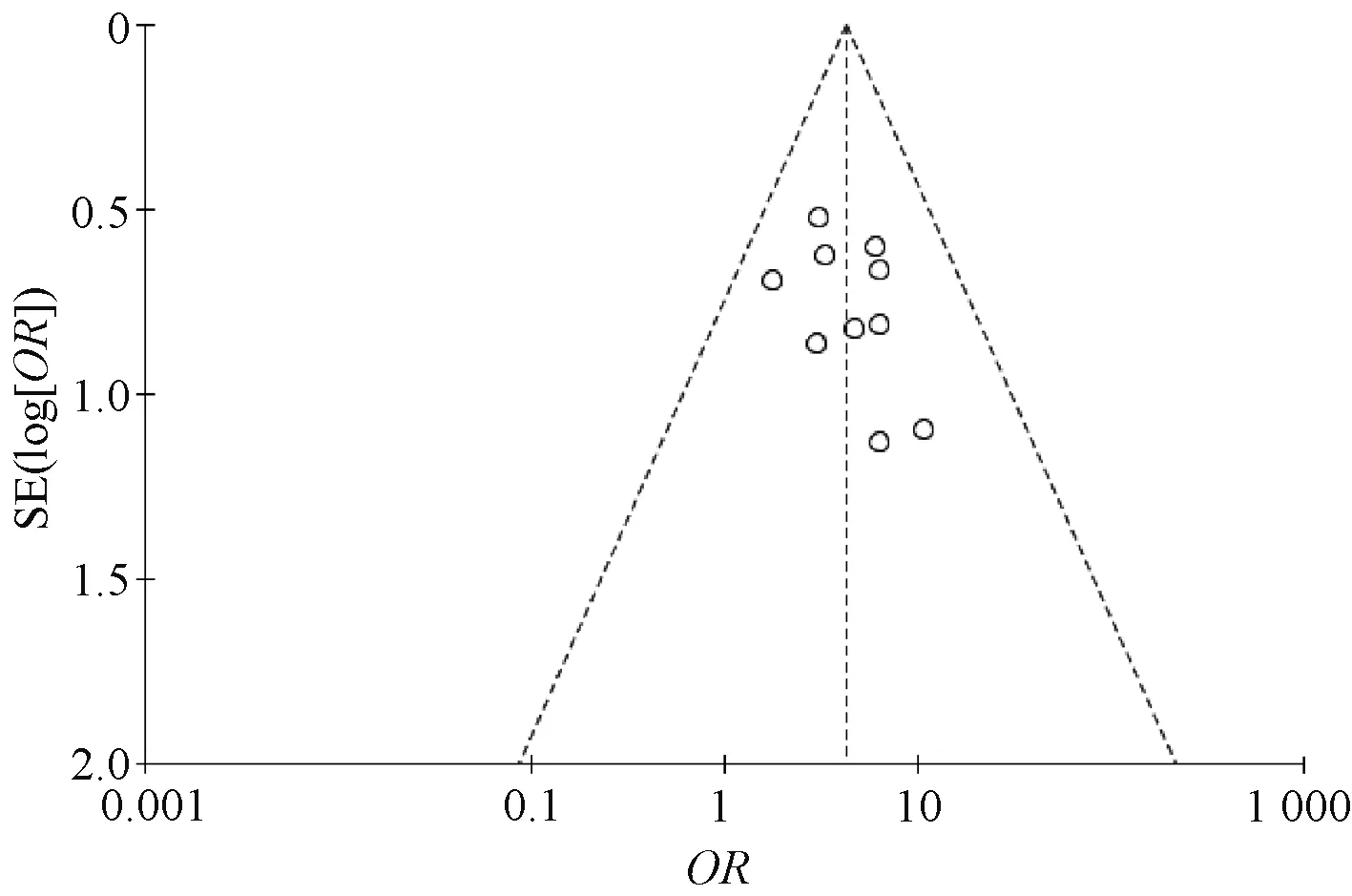

2.3.6 发表偏倚评估:根据所纳入的10项研究[19-28]的总有效率制作漏斗图,结果显示,漏斗图左右基本对称,提示发表偏倚在可控范围,见图8。

图8 总有效率的倒漏斗图Fig 8 Funnel plot of total effective rate

3 讨论

CU的发病机制复杂,可能与免疫、炎症、药物、环境及精神因素有关[29-30]。目前,临床公认的主要致病因素为免疫和炎症反应失衡。Naaman等[31]经研究发现,CU患者免疫球蛋白E(IgE)水平较相同年龄的健康人明显升高,差异有统计学意义(P<0.01),认为IgE水平升高是CU发生和发展的重要因素。

荨麻疹属于中医“瘾疹”范畴,其特征为皮肤瘙痒,时起风团,发无定所,退后不留痕。中医认为,瘾疹主要是由于六淫之邪侵袭、素体不耐,外加肠胃湿热,不控饮食,或气血不富,体弱多病所致,临床按病程常将瘾疹分为慢性和急性,6周以上者属于慢性瘾疹[15]。中医治疗CU以益气固表、祛风散寒为主要原则[32]。肤痒颗粒主要由为地肤子、红花、川芎、苍耳子和白英等组成。其中,红花、川芎具有行气活血的功能,可燥湿祛风;苍耳子、地肤子可祛风解表、祛湿止痒;白英具有解表利湿、凉血解毒的功效;诸药合用,能祛湿止痒、祛风活血,能显著减轻CU症状,极大缩短CU持续时间。现代药理研究结果提示,肤痒颗粒具有抗炎、镇痛、抗病毒、活血和止痒等功效;能够抑制IgE产生作用,抑制肥大细胞释放组胺,从而治疗荨麻疹。

抗组胺药在治疗荨麻疹中得到了广泛应用,本研究所纳入的研究涉及常见的抗组胺药,如第1代抗组胺药氯环利嗪,第2代抗组胺药氯雷他定、咪唑斯汀和依巴斯汀,第3代抗组胺药左西替利嗪、地氯雷他定、非索那定和依匹斯汀。在治疗CU的过程中,疗效不足、较高的复发率及一些严重的不良反应成为临床使用抗组胺药的瓶颈[8-13]。肤痒颗粒联合抗组胺药治疗CU实现了“机制互补,时效互补”,目前已有多项临床研究探讨了肤痒颗粒联合抗组胺药治疗CU的有效性和安全性,但尚无相关系统评价。本研究针对上述问题进行回顾、评价和总结,共纳入10项RCT研究,包括873例患者(研究组患者451例,对照组患者422例),Meta分析结果显示,有效性方面,研究组方案在提高CU治疗总有效率、痊愈率和显效率方面均优于对照组,并可有效降低复发率;安全性方面,研究组方案的不良反应发生率低于对照组。

综上所述,与单独使用抗组胺药比较,肤痒颗粒联合抗组胺药治疗可以明显改善CU患者的症状,提高疗效,降低复发率,安全有效。但是,由于选取文献的数量和质量有限,可能会影响本次分析的可靠性,因此,上述结论有待今后更多高质量RCT予以验证。