基于问题驱动的单元起始课教学设计

黄国胜

驱动问题是科学教学设计的核心。美国国家科学院专家认为,驱动问题具备“基于探究证据的解释”的科学探究精神,能促使学习者形成“能被科學问题所吸引”“主动寻找证据解释科学问题”等能力。可见,问题驱动教学设计能促进学生的课堂参与行为和思维,将知识与现实生活相联系,学以致用。

本文以原教科版三年级下册“磁铁”单元起始课《我们知道的磁铁》一课教学为例,探析问题驱动在课堂中的实施策略。

一、基于前概念,提出问题

一切思维都是从问题开始的。教学要促进学生思维,就要培养学生的问题意识并产生问题。

本课教学,笔者先让学生口头表达“对于磁铁,我们知道什么?”梳理他们对磁铁的原有认识,从而充分了解他们对“磁铁”的前概念,完成对“磁铁的形状、用途、性质”的初步认识,并用气泡图的形式板书在黑板上。

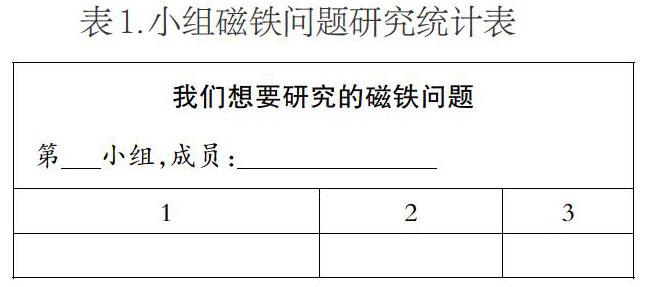

接着,笔者提出了本节课的关键问题:“对于磁铁,我还想知道什么?”要求四人小组每人在便利贴上写2个问题,署上自己的名字,贴在小组研究记录单“我们想要研究的磁铁问题”第1格(如表1)。

以某小组的问题为例,可以发现学生基于不同的前概念,会提出不同的研究问题。

形状:磁铁为什么有星星形状的?磁铁为什么有那么多形状?

用途:为什么磁铁无处不在?

性质:磁铁为什么会吸在铁上?为什么被磁铁吸过的回形针(金属)可以吸住没有被磁铁吸住的回形针?两磁铁中间隔三张纸,两磁铁还能吸在一起吗?

其他:磁铁是谁发明的呢?磁铁是谁做的?

这个环节中,每个学生都要独立思考,真正把脑子“动起来”、思维“活起来”、问题“严谨起来”,避免从众心理,从而提出有质量的问题。

二、组内交流,选择问题

问题粘贴在“表1”上后,每位学生需要阅读小组成员的全部问题,在小组8个问题中,选出1个自己认为“最重要、最适合”研究的问题,打上“○”,最后根据“○”的数量,从多到少选出3个问题,移到“表1”第2格。

阅读问题,能促进学生提高交流能力、增强问题意识、掌握科学学习方法。学生在小组“8选3”的过程中,选择问题的方法也充分体现了这个年龄阶段学生的创造性。

讨论法:直接淘汰组内就可以解答的“形状类”和“用途类”问题;也淘汰“其他类”,这些问题可能需要回去查一查资料才能解决。

猜拳法:被选择的问题得到的“○”数量相同,同时问题的提出人之间出现了据理力争的情况,通过最原始的方式予以解决。

求助法:组内出现无法确定最后一个问题时,小组向教师求助,或者邀请相邻小组参与投票的同伴以互助方式进行问题选择,打破了组际之间的隔阂,很有创造性。

其他的方法还有很多,但只要是学生组内自己按照某种规矩进行解决,教师都应先予以认可。

在选出3个问题后,在“表1”第2格中,再用画“○”的方法选出1个“最最重要、最最适合”研究的问题,移到“表1”第3格,用记号笔把这个问题写在白纸条上并展示在黑板上。

小组合作选择出的“最后一个”问题,是这个小组多数人想要研究的问题,是学生交流之后“投票”产生的问题,这样的科学研究问题就更有价值和意义。

三、集中展示,梳理问题

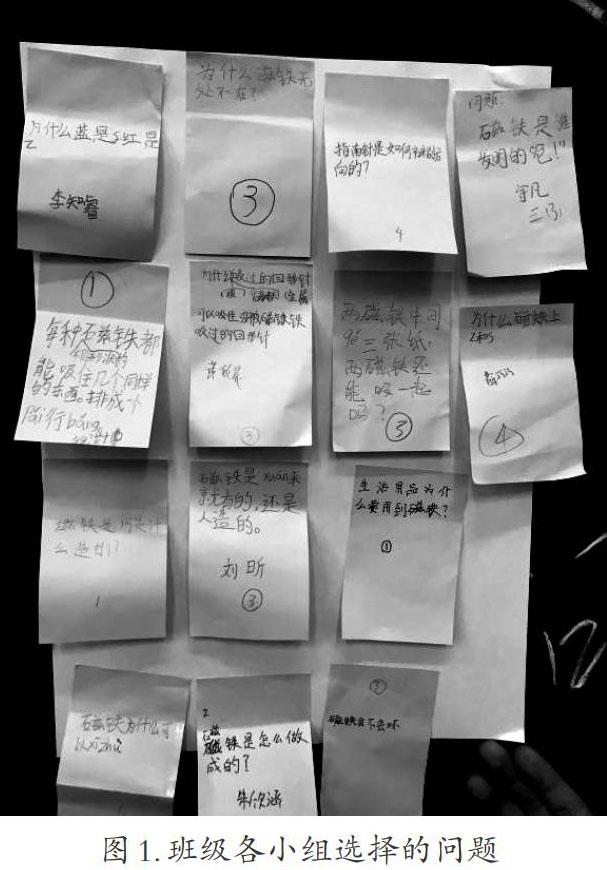

教师将各组的“终极问题”罗列在黑板上后,组织学生进入“问题式学习”的另一个阶段——对黑板上的问题进行梳理,这也是培养学生高阶思维的重要途径。具体分析的要求如图1。

图1.班级各小组选择的问题

1.这14个问题,有没有相同或者类似的?

2.这14个问题,研究的方向一样吗?各是研究什么的呢?

3.这14个问题,哪些是可以在课堂上解决的?哪些是需要进一步研究的?

……

经过梳理,学生发现,这14个问题确实有很多问题是相同或者类似的,研究的方向也是不尽相同的(如表2)。

其中,8、9、10、11四个问题是可以通过资料阅读的方法予以解决的;12、13两个问题说明学生对“磁铁作用”概念还没有完全建立;剩余的问题,都与磁铁的性质有关,这也是他们在接下来的整个单元学习中必须经历的探究活动,从而在活动中帮助他们建构起“磁是能量的一种表现形式”的概念。通过问题的梳理,对问题进行整理和分类,有助于学生对研究的问题进行聚焦。

四、教师引导,区分问题

对已梳理过的问题做进一步的分析,以区分这些研究问题的本质属性,一般可采用科学研究“问题三段论”进行区分。

是什么:指向一般描述性的静态问题,设问较简单。如上表中的4、9、10、11号问题。

怎么样:指向思维和行动的动态问题,需要付出一定的具体行动才能解决。如上表中的3、8号问题。

为什么:指向分析和解答的综合问题,认识到事物之间是有关联的,最终达到知行合一。如上表中的1、2、6、12、13、14号问题。

剩余的5、7号则指向“能不能、会不会”的问题。通过问题的区分,让学生认识到,他们提出的问题,在逻辑上是有一定的层次性的,问题从粗浅易答的“能不能、会不会”到发现问题根本所在的“是什么”,再到分析、了解问题本质的“怎么样”,最后指向应对问题的实际解决办法的“为什么”。整个研究具有阶梯性,呈从易到难的特征。

区分问题,有利于学生了解问题的本质,将课堂上能研究、要研究的问题凸显出来,帮助学生选择关键性的问题进行科学探究。

作为单元起始课,一堂课内不可能对所有的问题或排列好的问题一一进行研究,但学生在这一节课的学习中,已经清楚地知道了“本单元的主要学习内容”,掌握了“科学学习的方法”——科学家是怎样提出问题、选择问题、梳理问题、区分问题,进而对科学的问题展开研究的。基于起始课提炼出的问题,将在后续的学习中一一得以研究和解决。

课程结束时,将全班所有的问题张贴在教室的墙壁上,形成了一个更大的问题式学习研究系统——“我们班级想要研究的磁铁问题”。教师要求每个学生对全班同学提出的磁铁问题进行了解,对自己能够解决的问题用便利贴解答并“跟帖”在问题下方的方式,或提出新的问题对磁铁问题进行长时间、持续的研究。这个过程,不仅是学生习得科学知识的过程,更是学生获得科学学习方法的过程。这个“班级记录表”围绕着单元核心概念“磁是能量的一种表现形式”,引领着学生的认识呈现螺旋式的上升,既体现学生认知发展变化的线索和单元学习的连贯性与累积性,也便于学生整理、回顾、提升认识。