2006—2019年山西省酸雨变化特征分析

李亚军

(山西省气象信息中心,山西 太原 030006)

引言

酸雨是指pH值小于5.6的大气降水,其形式主要包括液态降水,固态降水,混合态降水(雨,雪,雹等)。酸雨是由于人类活动(或火山爆发等自然灾害)导致的一种严重的大气污染现象,对公众健康、工农业生产、生态环境以及全球变化均有重要的影响[1]。中国酸雨分布复杂,不同区域、不同季节酸雨污染程度也不相同[2]。目前,中国酸雨影响面积已占国土面积的40%,成为继欧洲和北美之后的世界第三大酸雨区[3]。

中国气象局的酸雨观测业务逐步走向规范化,观测质量日益提高,所积累的长期酸雨监测资料,已经应用于中国的环境监测和治理以及相关科学研究。有研究分别对京津[4]、北京[5]、石家庄[6]等地区酸雨变化特征进行分析,表明近年来酸雨污染呈下降趋势,季节变化明显。张良玉等[7]认为京津冀地区秋季酸雨pH最小,小雨量级酸雨出现次数较多,并且酸雨污染由“硫酸—硝酸型”逐步向“硝酸型”转变。许多研究也对中国东北区域酸雨进行分析,洪也等[8]对2004—2008年辽宁酸雨时空分布特征研究表明,酸雨强度呈逐年增强的趋势,以夏季酸度为最强。王研等[9]对抚顺市区研究发现,酸雨主要出现在10月和12月,降水污染主要受局地影响。在西南地区,何军和徐渝[10]研究表明,近年来降水pH值总体上升,酸雨污染有所减轻,酸雨污染由煤烟型污染向石油型污染转变。汤洁等[11]对中国酸雨现状进行研究发现,北方酸雨区继续扩展,强酸雨区范围达到1994年以来最大,但pH值上升,酸度有所减弱。李亚军等[12]分析山西省酸雨时空变化发现,从20世纪90年代到21世纪初山西省酸雨酸性呈上升趋势,山西省南部和西北部酸雨比其他地区污染严重。

本文利用山西省侯马、太原、长治、大同、五台山5站酸雨观测资料,分析山西省2006—2019年酸雨的时空分布变化,统计山西省2006—2019年不同“酸雨等级”的变化特征,以及不同月份和不同降水等级的酸雨变化,以期为治理大气污染和防治酸雨提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

使用2006—2019年山西省南部侯马国家基准气候站、中部太原国家基本气象站、北部五台山国家基本气象站和大同国家基本气象站、南部长治国家基本气象站酸雨观测资料(表1),经过严格的质量控制得到原始数据,按12月到翌年2月为冬季,3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季生成逐季序列以及年序列。所有站点必须符合酸雨探测环境和《酸雨观测规范》的要求。2006年初开始改为日采样,在气象观测站,降水采样设备一般宜安装在观测场的东南方,每日08时为酸雨观测降水采样的日界,当日08时至次日08时为一个降水采样日。每日采样并在每天规定时间检查采样器,因为样品可快速保存,从而防止了不稳定物种产生明显的生物降解[13]。在一个降水采样日内,无论降水是否有间隔及间隔长短,降水量达到1.0 mm时,必须采集一个日降水样品。降水样品采集后,应立即开始测量前的准备工作,并于4 h内完成降水样品的测量。

表1 山西省各酸雨站位置Table1 Location information of acid rain stations in Shanxi province

1.2 研究方法

大气降水pH值,即大气降水中氢离子活度的负对数。公式如下:

pH=-lg[H+]

(1)

式(1)中,pH为大气降水pH值,无量纲;[H+]为氢离子活度,单位为mol·L-1。大气降水电导率(K),即大气降水导电能力的度量,是电导测量池中通过大气降水样品的电流密度与施加其上的电场强度之比。公式如下:

K=Q/R

(2)

式(2)中,Q为电导池常数,单位为cm-1;R为电阻,单位为Ω;K为电导率,单位为μs·cm-1。计算方法采用中国气象局《酸雨观测业务规范》(2005)[1]中的方法。

2 结果分析

2.1 酸雨时间变化

2.1.1 年变化2.1.1.1 酸雨次数和酸雨频率

2006—2019年山西省观测站降水次数和酸雨次数及酸雨频率见图1,2006年以来山西省酸雨的发生频次有明显的下降趋势,特别是2014年之后。2006—2014年每年平均酸雨次数为128 d,而在2015—2019年每年平均次数为56 d。年酸雨的频率(酸雨次数/降水次数)也呈现明显的下降态势。2006—2014年酸雨出现的频率均维持在35.0%以上,2007年最高达59.9%;2015—2019年酸雨频率均低于30.0%,2016年最低,为12.9%。表明山西省酸雨近年出现明显改善,特别是在当地政策“大气十条”出台并实施以后,说明当地政府对空气污染治理有显著成效。

图1 2006—2019年山西省观测站降水次数和酸雨次数及酸雨频率Fig.1 Frequency of rainfall events,acid rain,and the ratio occurrence of acid rain at the observation station in Shanxi province from 2006 to 2019

2.1.1.2 降水pH值

降水pH值通常用来评价一个地区酸雨程度[8]。由图2a可知,年平均pH值范围为5.43—6.49,呈逐年增加趋势。从10 a尺度来看,2011—2019年平均pH值比20世纪前10 a增加了0.52,山西省5个观测站降水酸性均呈降低趋势。这与文献报道[12]21世纪前10 a相比20世纪90年代下降了0.39,山西省酸雨酸性呈上升趋势结果相反。其主要原因为20世纪初期,山西省是中国的能源大省,煤炭作为工业原料、动力和民用能源的主体,其消耗量居全国首位,在山西省污染源排放中,煤烟型污染的排放量占90%以上[14],所以山西省酸雨污染严重。近年来随着山西省政府加强大气污染防控治理,调整能源结构,空气环境质量明显改善。

图2 2006—2019年山西省酸雨观测站降水的年平均pH值(a)及电导率K值(b)变化Fig.2 Variation of annual mean pH value (a) and conductivity K value (b) at acid rain observed station in Shanxi from 2006 to 2019

2.1.1.3 电导率值

电导率值(又称K值)可反映出大气降水的洁净程度。一般认为K值大于50 μs·cm-1时,降水中的杂质越多,空气质量越差。从图2b可知,2006—2019年山西省5个观测站年平均K值为73.4—120.1 μs·cm-1。近9 a平均电导率值比前5 a平均电导率降低了13.7 μs·cm-1,呈现出下降的趋势。表明本研究的5个城市空气质量正逐步改善。另外,太原观测站的K值和pH值明显高于其他4个观测站,说明太原市的降水洁净程度低于其他4个城市,空气质量较差。主要原因是本研究中5个测站所在的城市能源结构,主要污染源不同,在太原市主要以交通源(汽油车和柴油车)污染为主,而其他城市重工业排放污染物较多。

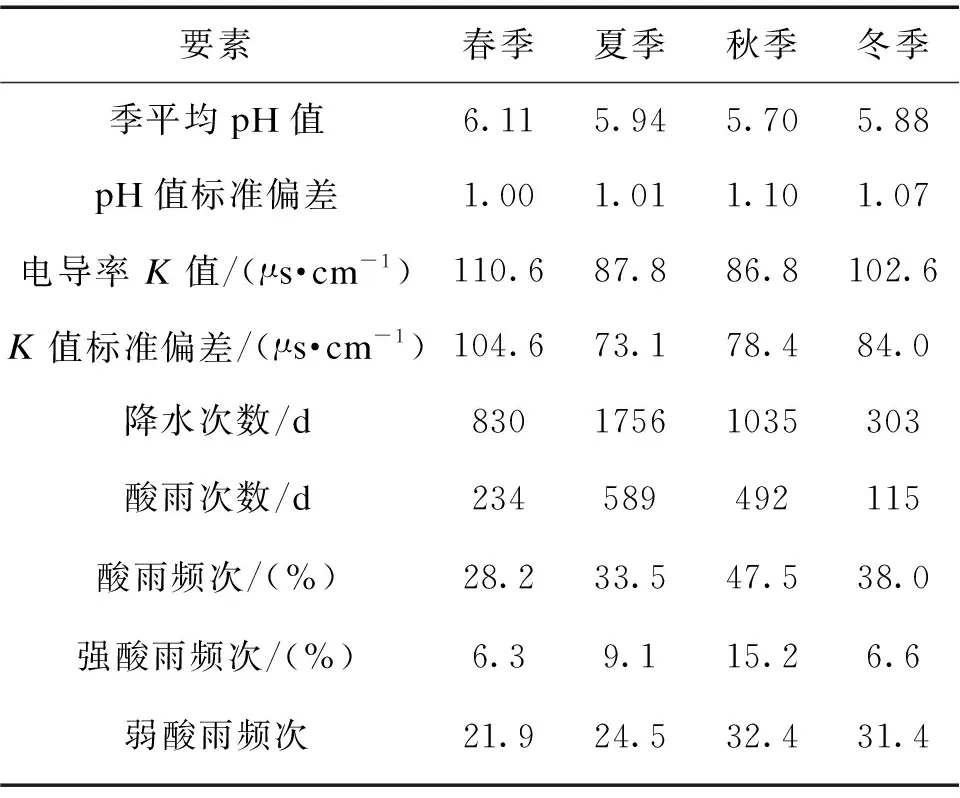

2.1.2 季变化

由表2统计的2006—2019年山西省5站各季节平均pH值可知,山西省各酸雨观测站的各季节变化特征以秋季平均pH值最小,季平均pH值为5.70,污染最为严重,其次冬季为5.88,夏季为5.94,春季最高为6.11,四季标准偏差分别为1.10、1.07、1.01、1.00,各个季节数据值偏离算术平均值的程度春季最小。秋冬季酸雨污染严重可能是由于秋收秸秆焚烧和冬季北方燃煤取暖等因素影响。秋季、夏季、冬季和春季各季节平均电导率K值分别为86.8 μs·cm-1、87.8 μs·cm-1、102.6 μs·cm-1和110.6 μs·cm-1,说明冬季和春季空气污染严重,降水洁净程度较差。主要是因为冬季与春季因大气层结相对稳定,大气污染物不易扩散,从而导致降水中杂质增加。山西省酸雨发生弱酸性降水(4.50≤pH<5.60)出现的频率以秋季最高为32.4%,其次冬季为31.4%,夏季为24.4%,最低为春季21.9%。强酸性(pH<4.50)降水出现的频率也与之类似,秋季最高为15.2%。其次为夏季、冬季分别为9.1%和6.6%,春季最低为6.3%。可见,山西省酸雨发生的频率有明显的季节性,在秋季发生的频率最大,降水酸性最强,夏冬季次之,春季最弱。

表2 2006—2019年山西省各季平均pH值统计Table 2 The statistics on seasonal average pH value in Shanxi from 2006 to 2019

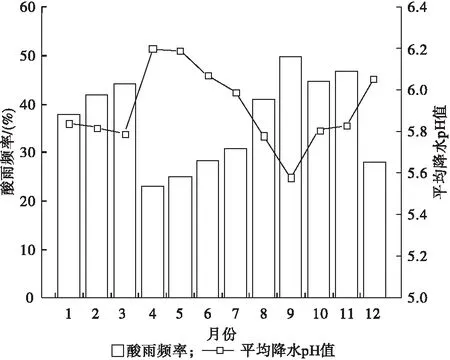

2.1.3 月变化

2006—2019年山西省酸雨区月平均降水pH值变化幅度为5.58—6.20,最低值出现在9月,而最高值在4月,说明山西省酸雨污染9月最严重;酸雨区酸雨频率在4—6月和12月低于30%,处于酸雨少发期,平均降水pH值最高(6.13),降水酸性最弱;其他各月酸雨频率均超过了30%,最高为49.7%,处于酸雨多发期,平均降水pH值处于最低值(5.81),降水酸性最强,酸雨污染最为严重(图3)。酸雨频率和降水pH呈现明显的负相关性,相关系数R2为0.92(图4)。

图3 2006—2019年山西省酸雨频率变化和平均降水pH值Fig.3 Variation of monthly acid rain frequency and monthly average precipitation pH value in Shanxi from 2006 to 2019

图4 2006—2019年山西省月酸雨频率及月平均降水pH值关系Fig.4 The relationship between monthly acid rain frequency and monthly average precipitation pH value in Shanxi from 2006 to 2019

2.2 酸雨空间变化

2006—2019年山西省5个酸雨观测站14 a年平均pH值变化幅度为5.55—6.90,最低值出现在北部五台山为5.55,南部侯马pH值为5.57,最高值出现在中部太原为6.90,大同和长治分别为5.71和5.95。酸雨年平均pH值小于5.6的只有北部五台山和南部侯马2个城市,相比于前人研究结果[12],酸雨污染面积和程度均有所改善。山西省南部和偏北部酸雨依然比中部污染严重,可能是因为太原大城市的大气污染物对酸雨有中和缓冲的作用。

表3为2006—2019年山西省酸雨发生频率变化,强酸性(pH<4.5)降水出现的频率为0.4%—20.0%,平均为9.5%,其中南部侯马出现的频率最大为20.0%,北部大同最小,为0.4%,可见南部侯马污染最为严重,可能与侯马地区煤工业排放污染物有关。有关研究表明[17-19],地区内的污染物排放是影响当地降水酸性和离子成分组成的最主要因素。弱酸性(4.5≤pH<5.6)降水出现的频率幅度为8.8%—37.5%,平均为 25.9%,明显低于非酸性降水发生频率。

2.3 不同酸度下各雨量等级酸雨频率变化

根据雨量分为小雨(1.0 mm≤R<10.0 mm),中雨(10.0 mm≤R<30.0 mm),大雨(30.0 mm≤R<50.0 mm)和暴雨(R≥50.0 mm)4个等级。图5为2006—2019年山西省5站弱酸雨(4.50≤pH<5.60)频率和强酸雨(pH<4.50)频率随降水量的变化,在不同降水强度时,弱酸雨和强酸雨发生频率的变化趋势基本一致,在降水量达到1.0 mm以上,随着降水量的增加酸雨频率逐步上升,强酸雨在降水量5.0—10.0 mm时发生频率最大,为26.3%,弱酸雨在降水量2.0—5.0 mm时发生频率最大,为26.5%,随着降水量继续增大,酸雨发生的频率反而逐步减小。从图5可以看出,小雨出现强酸雨和弱酸雨事件的频率最多,分别为54.9%和67.0%,之后分别为中雨和大雨,暴雨最小。一方面由于山西地区降水频次随着雨量增大而明显减少,小雨在降水事件中的发生次数最多,导致各种酸雨事件的发生随之增多;另一方面由于降水增大,强降水具有云下冲刷作用,对污染物的清除贡献较大。另外降水带来的污染物也能起到缓冲中和酸雨的作用,最终导致酸雨频率降低。这与三江平原佳木斯以及南京市酸雨频率变化结果一致[3,20]。

3 结论

(1)2006—2019年山西省酸雨次数和酸雨频率均呈下降趋势,最低酸雨频率发生在2016年,仅为12.9%;年平均pH值范围为5.43—6.49,降水的年平均pH值呈明显的上升趋势,酸性减弱;年平均电导率K值范围为73.4—120 μs·cm-1。

(2)四季中,秋季山西省酸雨平均pH最小,为5.70,春季最高,为6.11,电导率K值在春季较高;各月相比,9月酸雨pH值最低为5.58,4月最高为6.20。

(3)从空间分布来看,5站相比,太原降水年平均pH以及电导率K值均显著高于其他城市,酸雨pH值依次为太原(6.90)>长治(5.95)>大同(5.71)>侯马(5.57)>五台山(5.55)。

(4)2006—2019年山西省不同等级降水酸雨发生频率差别较大,小雨(1.0—10.0 mm)时酸雨发生频率最大,强酸雨和弱酸雨频率分别为54.9%和67.0%,当降水量超过10.0 mm以后,酸雨发生的频率随着降水量增加而减小。