脱贫攻坚全面胜利 致富路上一个都不能少

言午

雪山依旧巍峨,高原换了人间。沐浴着建党百年的阳光雨露,西藏迎来了和平解放70周年。党的十八大以来,西藏步入发展最好、变化最大、群众得实惠最多的新时代。经济年均增速位居全国三甲,农村居民人均可支配收入增速连续多年位居全国第一,城镇化率上升13个百分点。经过坚持不懈的努力,到2019年底,西藏74个贫困县区全部摘帽,62.8万名建档立卡贫困人口全部脱贫,历史性地摆脱了束缚千百年的绝对贫困,26.6万人从山高地远的苦寒之地搬迁到河谷城镇安居乐业,西藏与全国一道如期全面建成小康社会。

回顾往昔,西藏的贫困特点可用“广、大、高、深”四个字概括。西藏地域广阔,所处环境海拔高,贫困人群所居地域呈分散式,贫困人口基数大等等,对于这样的集中连片深度贫困地区,要打赢打好脱贫攻坚战,是一件相当不容易的事情。

一条路改变一座城

人们常说:“要想富,先修路。”在西藏也有一首民歌广为流传:“姑娘出嫁远方,马道又远又长,翻过三座高山,蹚过三条大江,走了三十三天哟,才进新郎帐房……”这首民歌,就是旧西藏交通极端落后的写照。和平解放之前,旧西藏没有一条正规的公路,交通运输全靠人背畜驮,从拉萨到青海西宁或四川雅安往返需要半年到一年时间。

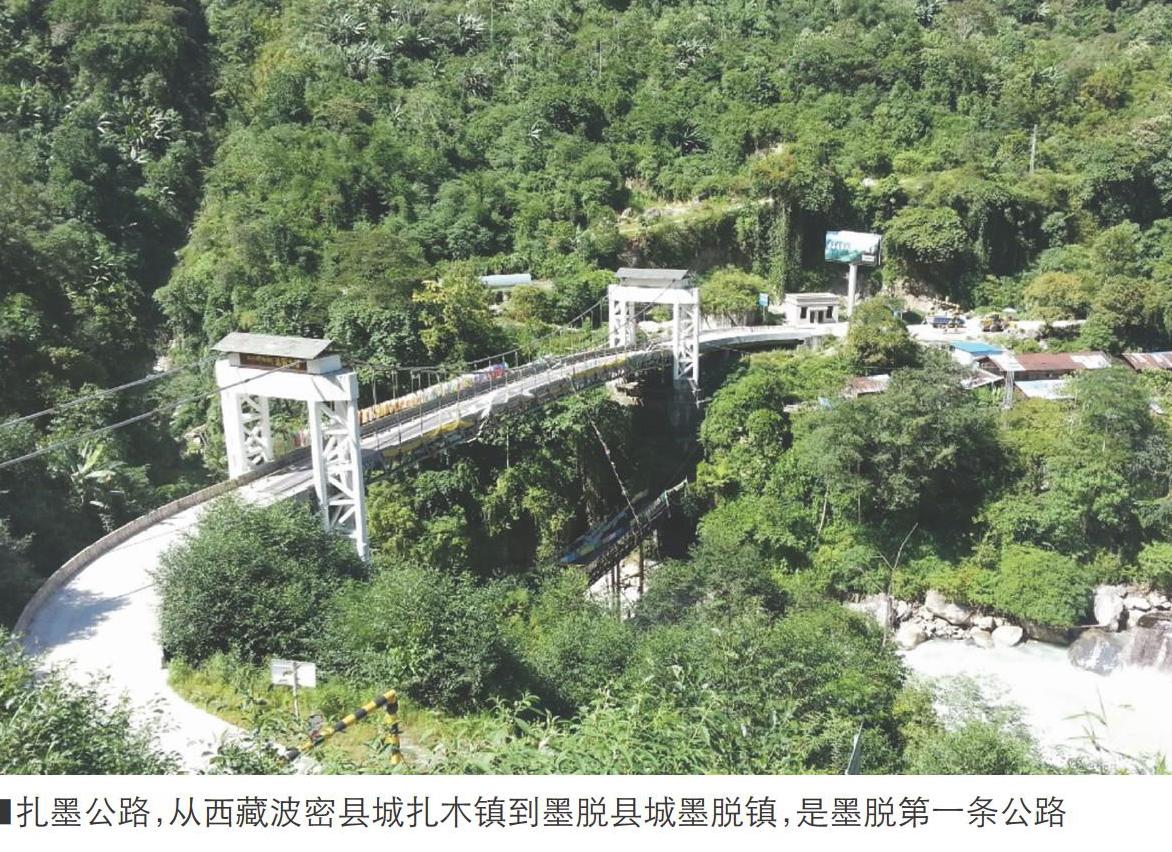

因大山阻隔,墨脱是全国最后一个通公路的县城。墨脱通路难,主要难在两点:一是坡度大路难修,全县相对高差达6000多米,几乎垂直分布着从寒带到热带8个气候带;二是气候恶劣路难保,夏季塌方、滑坡、泥石流频繁发生,冬季则大雪封山八九个月。从上世纪60年代开始筹划修建的墨脱公路,被称为“世界上最难修建的公路”,持续了近40年也未能完全修通。墨脱县完全小学副校长格桑德吉,家在墨脱县帮辛乡根登村,是从墨脱走出的门巴族大学生。回忆起小时候从墨脱去林芝上學的艰辛,格桑德吉说:“只能一路徒步,翻过4000多米的雪山、蹚过冰冷的河流、穿过幽深的原始森林……一趟下来,就要走上七八天!”在林芝上小学的几年间,格桑德吉仅回过3次家。

2008年10月,国务院常务会议批准了西藏墨脱公路可行性研究报告,决定建设墨脱公路。此次批准的墨脱公路,起自波密县扎木镇,止于墨脱县城,全长约117公里。国家全额投资9.5亿元,历时4年,扎墨公路终于在2013年10月底建成通车,将墨脱全年通路时间由原来3个月左右增加到9至10个月。扎墨公路修通的第二年,第二条通往墨脱县的交通要道———派墨公路开工建设。这条公路将林芝市区至墨脱县城的距离由346公里缩短到180公里,通行时间缩短8小时左右。历经7年艰苦建设,派墨公路通车在即。

川藏、青藏公路开创了西藏现代交通的新局面。西藏和平解放后,人民解放军、四川和青海等省份各族人民群众以及工程技术人员组成了11万人的筑路大军,在极为艰苦的条件下奋勇拼搏,于1954年建成了总长4360公里的川藏、青藏公路,结束了西藏没有现代公路的历史,在“人类生命禁区”的“世界屋脊”创造了公路建设史上的奇迹。

如今在西藏,县乡村全部通公路,通车里程达11.88万公里,全区所有县通公路,建制村村通公路,乡镇、建制村通畅率分别达94%、76%。拉日高速公路的建成通车,让拉萨与日喀则之间的通行时间由原来5小时缩短至3小时之内。同时,拉日高速公路是西藏融入“一带一路”倡仪、面向南亚开放的重要通道,有利于加快西藏融入周边省份经济圈,推进沿线旅游产业升级,完善产业链条,提高区域国省干线公路快捷通达能力,为促进沿线地区经济社会的发展和区域交流,推进西藏长治久安和高质量发展奠定坚实基础。

易地搬迁安居又乐业

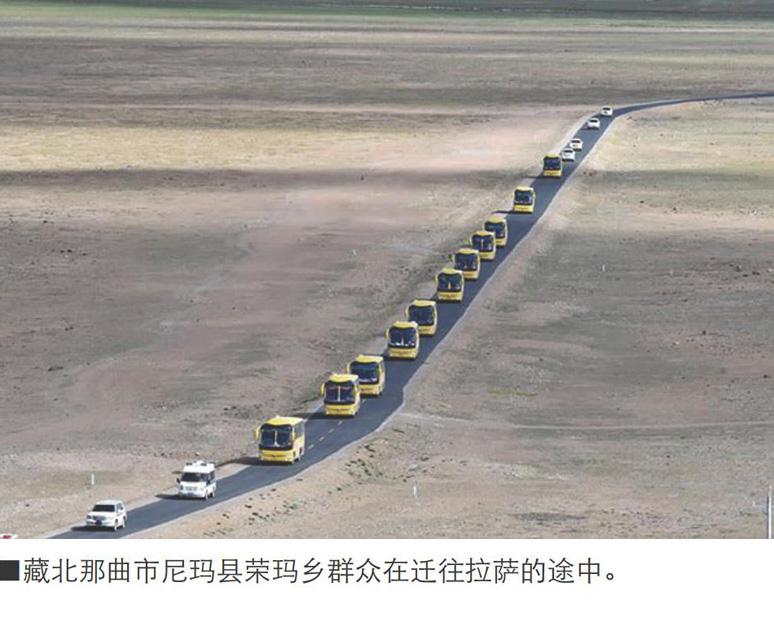

易地搬迁是扶贫工作中的重要一环。西藏自治区国家级限制开发区域的重点生态功能区面积达57.11万平方公里,占西藏自治区国土面积的47.51%,这里有人口17.3万人,占总人口的5.76%,因为生态环境脆弱而导致多数人收入较低,且地域性疾病难以根治。实施易地扶贫搬迁,就是将生活在生态环境脆弱区的贫困人口转移到自然环境更好、生产要素更加齐全、生活条件更加便捷的区域。

适应新生活。西藏拉萨市堆龙德庆区荣玛高海拔搬迁安置点里,从草原深处的尼玛县搬来的尼加,已经喜欢上了这里的新家。告别放牧生活,他成为一名装修工人。“在老家,一年只有几个月能出门工作,现在一年四季都有钱赚,一家7口人年收入能有十几万元。”西藏曾经的贫困人口主要集中在北部高海拔牧区、南部边境地区和东部横断山区等海拔高条件差的地区。易地搬迁成为这些地区摆脱贫困的主要方式。2016年以来,西藏加大了以扶贫脱贫为目标的易地搬迁力度。截至2020年,西藏在海拔较低、适宜生产生活的地区建成了964个易地扶贫搬迁区(点),26.6万人自愿搬迁入住。搬迁到山南市隆子县玉麦乡已经两年多,扎西江村越来越坚定当初的选择,“玉麦乡旅游兴旺,生活更有奔头。”玉麦乡曾是西藏最难抵达的乡之一,一度只有卓嘎、央宗姐妹和父亲一家三口。常听卓嘎、央宗姐妹与她们的父亲数十年如一日为祖国守边护边的故事,扎西江村深受感动,“我希望自己也能像卓嘎、央宗姐妹一样,扎根边陲当好玉麦人,把这片土地守护好,把家园建设好。”

找到新工作。在那曲市色尼区北部易地扶贫搬迁集中安置小区,来自聂荣县的易地扶贫搬迁户多加在小区门口开了一家店铺,销售生活用品。“前期投资5万元,是来自政府的创业扶持资金。”说起易地搬迁对生产生活条件的改善,多加来了兴致,“这里不仅有敞亮、温暖的房屋,也有更多干事创业的机会。”出资装修21间门面房,以优惠的价格租给小区居民;开设传统民族手工艺品扶贫车间,广泛吸纳妇女工作……安置小区所属的兴民居委会多措并举,促进搬迁群众就近就业。搬迁到日喀则市江孜县江热乡亚吾塘易地扶贫安置点后,边巴一家分到了12亩耕地。一眼望去,青稞长势正好,边巴对即将到来的收获满怀憧憬,“之前土地产粮不多,如今吃得饱还有钱挣!”越来越多的搬迁群众,实现了稳得住、有就业,逐步能致富。

完善新设施。昌都市实验小学,西藏第一所现代学校,上世纪50年代创办时条件还不太好。校舍几经迭代,如今电子白板教室、多媒体教室、实验室等一应俱全。学校新组建的无人机兴趣小组,今年走上了全国舞台竞技……昌都市人民医院,西藏第一所现代医院,当年在一座民房里挂牌,日门诊量不过20人次左右。如今,这所三甲医院集临床医疗、保健、科研、教学、急救为一体,每年手术超过6000台次。点滴变化里,映射出西藏民生事业的日新月异。70年前,西藏没有一所现代意义上的学校,文盲率高达95%;如今现代教育体系完备,有各级各类学校3195所,学前教育三年毛入园率达87%,小学净入学率达99.93%,初中、高中、高等教育毛入学率分别达106.99%、90.2%、56.14%。70年前,西藏只有3所设备简陋、规模很小的官办藏医机构和少量私人诊所,到如今建立起健全的医疗服务、妇幼保健、疾病防控、藏医藏药等服务体系,医疗卫生网遍布城乡,人均寿命大幅提高。“如今路好了,基础设施建设很快。”

因地制宜特色产业扶贫

今年7月,习近平总书记在西藏考察时指出,要扬长避短,因地制宜,深化改革开放,加快铁路、公路及其他重大基础设施建设,发展特色产业,加快建设国家清洁能源基地,统筹发展和安全,走出一条符合西藏实际的高质量发展之路。

迈向农牧业现代化。“全家11口人,以前围着土地打转,打下的青稞就管个饱。”看着80亩“藏青2000”穗头低垂、秆高实壮,年近花甲的石达说,“要想种地致富,还得靠良种、机械化。”2019年,在驻村工作队的帮助下,江孜县热索乡努康村办起了农机合作社。石达积极加入合作社,转变经营思路,自家机械化耕种40亩地,剩余的40亩流转出去,“富余劳动力外出务工,年收入从2017年的10万元增加到2020年的60万元。”西藏城镇化率为32%,全区人口的大头还在农牧区,所以大力发展高原特色农牧业,青稞和牦牛产业则是主力军。在那曲市嘎尔德生态畜牧產业示范基地,扎拉每天工作6个小时,月收入3000元。扎拉的老家那曲市色尼区水草丰美,适合发展现代畜牧业,当地积极引入龙头企业,通过“龙头企业+奶源基地+合作社+牧民”模式,促进传统畜牧业转型升级,既缓解了草畜矛盾,也让扎拉这样的牧民成为牧场工人。2020年,西藏共有农牧业产业化龙头企业162家,农畜产品加工业总产值达到57亿元,比2015年末翻了一番。

大力发展新型旅游业。西藏独特的自然与人文景观,为旅游业发展提供了丰富资源。位于拉萨市林周县唐古乡的平措康桑酒店,是江苏苏州援藏项目,毗邻热振国家森林公园、热振河谷。今年4月,酒店正式运营,使当地接待能力和服务标准大幅提升,安装供氧供暖系统、智能马桶,布置“零压”床垫……雨霁云开,凭栏远眺,林海葱茏,河水蜿蜒,318国道上的旅游人气,从农家餐饮到藏式住宿、生态观光、深度体验,“旅游饭”越吃越有味。目前,旅游业已成为西藏实现绿色增长和农牧民增收致富的重要途径。据统计,西藏旅游、文化产业的从业者约40万人。

新能源、数字经济全面开花。和平解放前,旧西藏仅有一座125千瓦的小水电站,只有少数上层贵族可以用上电。1960年,纳金水电站建成发电,拉萨市民首次用上了电灯。此后,羊湖、沃卡、查龙、金河、直孔、狮泉河、雪卡、老虎嘴、藏木、多布、果多、觉巴等水电站,羊八井地热电站,大型并网光伏电站等相继建成,西藏将建设成为国家清洁能源接续基地。截至2020年,清洁能源已达到发电装机容量的89.09%。2015年至2020年底,累计外送清洁电力65亿千瓦时。西藏清洁能源产业快速发展,在大量减少二氧化碳排放的同时,也将高原资源优势转化为经济优势。目前西藏软件和信息技术服务企业超过300家,数字经济规模突破330亿元,成为推动全区经济高质量发展的重要引擎……因地制宜发展特色产业,西藏正着力走出一条符合自身实际的高质量发展之路。

开展对口援藏扶贫行动

江苏援藏始于20世纪50年代,1956至1994年,是江苏开展援藏工作的初期阶段。2010至2020年,江苏加大支援力度,形成全方位、多层次、宽领域援藏工作格局的阶段。“十三五”以来,江苏省对口援疆援藏工作中,共计投入援疆援藏资金107.3亿元,实施对口支援项目1626个,选派各类援藏干部1000余名。2020年9月26日至30日,江苏省工商联组团并由江苏省委统战部副部长、省工商联党组书记顾万峰率队,赴西藏自治区拉萨市调研考察对口支援工作。在对口支援拉萨工作三年的方案中,积极推动了全省各级工商联组织和商会、企业共投入帮扶资金3000余万元,惠及27个村4000余名贫困群众。助力鱼跃制氧、雪鹰航空、藏缘科技等一批江苏企业项目在拉萨落地,带动当地就业,助推拉萨产业发展,提高老百姓收入。

“国务院国资委党费专项助学金让我们贫困学生得到了物质上的帮助,我会努力学习,成为有用的人,用自己的力量为家乡、为祖国和人民作出贡献。”正在拉萨师范高等专科学校就读的普巴次仁同学说道。和普巴次仁一样的学子在西藏还有很多,2018年至2020年,共有1800名贫困学生通过国务院国资委党费专项资助西藏籍贫困学生项目实现入学梦、大学梦,涉及资金900万元。通过深化实施“央企党费专项资助”“雪域雏鹰央企行”“希望工程圆梦行动”等爱心基金项目100余个,涉及资金5000余万元,帮助上万名贫困大学生完成了学业。

在全国海拔最高的县———那曲市双湖县,民族团结的故事广为流传。2017年8月23日,中国石油天然气集团公司援藏医疗队实施了世界首例5000米海拔急诊剖宫产手术,母子平安。孩子的父母巴桑和曲德随即为孩子取名霍党生。次日,因胎儿被脐带绕颈,产妇桑吉卓玛也接受了医疗队的紧急剖宫产手术,并为女婴取名霍油生。

……

自脱贫攻坚战在雪域高原打响以来,举全国之力支援西藏发展,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,积极对口支援扶贫,彰显“中国之治”巨大优势,推进藏区完成脱贫攻坚各项工作任务,有力促进了西藏和内地群众交往交流交融和民族团结。

从人背畜驮到立体交通,从“家家烧牛粪”到“绿电出高原”,从缺医少药文盲多到学校医院到处有,西藏农牧民收入连续18年保持两位数增长,2020年农村居民人均可支配收入达到14598元,是有史料记载的1965年的135倍,在实现全面脱贫攻坚的路上没有落下任何一人,书写了中国共产党百年光辉历程和伟大成就的生动篇章!

(责编 许 娟)