一场关于服饰选择权的无硝烟战争

——新世纪巴基斯坦妇女服饰在电影艺术中的女权投射

卓 雅

(安庆师范大学 传媒学院,安徽 安庆 246011)

现代巴基斯坦人的着装服饰受地域、宗教、历史甚至政治的影响。典型的传统服装是素有 “国服” 之称的沙瓦-凯米兹(salwar-kameez)[1]307。男女均穿着,基本款型是过膝长款上衣(kameez)和长裤(salwar),但上衣的衣领式样、袖子的长短、侧边的开叉与否、长裤的松紧程度、整体色彩与花纹等则变化多样。受伊斯兰教服饰伦理约束,穆斯林在公众场合除脸和手外,身体其他部位一律不得暴露在外。所以在过去 “即使在酷暑难耐的夏季,巴基斯坦的男人也绝对不会穿背心短裤,更不会打赤膊”[1]309,而头顶和头发也被视为必须遮盖的羞体,所以除孩童外,成年男性要带帽子或包头巾,成年女性要披上围巾或头巾。另外,因地域与民族差异,旁遮普、信德省的服饰和印度接近,色彩艳丽,廓形立体贴身,彰显人体曲线;而俾路支及联邦直辖部落地区的服饰和阿富汗、伊朗相似,色彩朴素,廓形平板宽松,掩饰了人体曲线。总体而言,巴基斯坦虽属伊斯兰教国家,但因曾与印度一体,被英国殖民多年,世俗化程度较高,对服饰着装的规定不像中东地区那样近乎严苛。作为英国的前殖民地,巴基斯坦上流社会融入了英国人的文化态度,西装早就是男性精英们的标配。进入新世纪以来,大城市的年轻人更乐意选择夹克衫和牛仔裤。究其实,现实中巴基斯坦人的衣着,可谓是南亚次大陆传统服饰与西方现代时装并行,但不会有过分暴露的奇装异服,甚至连肩膀和小腿都不会裸露出来。

同时,巴基斯坦妇女的服饰还要额外受到来自性别伦理的制约与管束,这与女性在穆斯林世界、在南亚欠发达地区的社会地位相对应。 “妇女的身份、角色、参与公共/家庭生活、性行为和服装,长期以来一直是为各种殖民地、反殖民地、后殖民地、民族主义和发展运动而斗争的比赛场所”[2]190-200。在为女性争取平等权利的所有斗争场域中,服饰最为特殊,围绕它展开的权利争斗反过来能够折射其他场域的真实境况。新世纪以来,巴基斯坦国内来回切换的军人政府与民选政府,在女性赋权上都显出表面上的政策开放;民众特别是上层精英们在对待性别平等问题上也显露开明的思想。伴随女性自身主体意识的觉醒步伐逐渐增速,巴基斯坦妇女正在为争取更多的平等权益而努力,大到国家政策的制定,小到服饰着装的选择,生活的真实被反映到艺术的真实之中,这些赋权之争在大众传播的影视艺术中得到凸显。在新世纪的巴基斯坦电影中,女性角色的服饰造型背后言说的身份地位、社会角色、婚姻状况,此类种种所反映出的女性权益问题仍是不容乐观的。

一、布卡的遮蔽与束缚

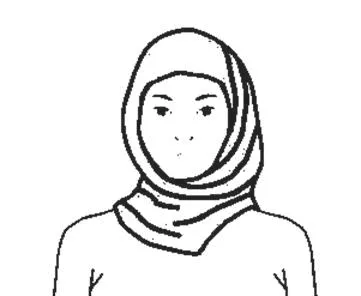

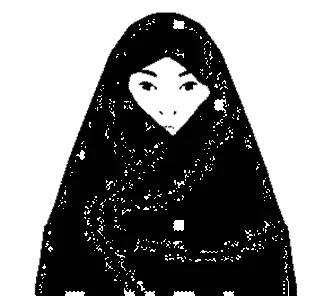

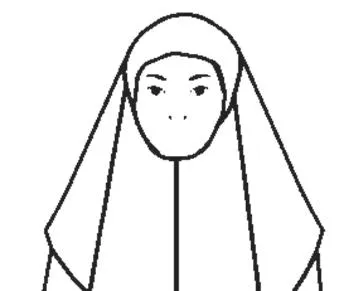

许多不了解巴基斯坦的人以为巴基斯坦女性和印度女性一样,都非常喜欢穿着华美优雅的纱丽(sari)。其实不然,与印度接壤的东南部各省虽然风俗习惯与印度相近,但两个国家宗教信仰不同,印度民众大多信奉印度教,而巴基斯坦95%的民众是穆斯林。巴基斯坦妇女很少穿印度纱丽,因受伊斯兰教服饰伦理的约束,女性不得暴露除手、脸之外的任何身体部分。纱丽通常和紧身短袖绸丽(choli)相搭配,露出腰腹部分,这对于穆斯林而言是大忌。另外还存在政治性原因,纱丽是印度传统服饰的代表,有些巴基斯坦人认为穿纱丽是 “不爱国” 的行为,穆沙拉夫的夫人就宣布绝不穿纱丽。而与阿富汗、伊朗接壤的西北边境地区妇女的服饰,则执行着比东南地区更加严格的宗教规定。例如,巴基斯坦女性常戴一种叫杜帕塔(dupatta)的长围巾(图1),其颜色鲜艳,还可以有印花、刺绣、亮片绣或珠绣等工艺附着其上,尽显女性的爱美之心。但西北边境部落的妇女们则多戴褐贾巴(hijab)(图2)、察多(chador)(图3)、奇玛(chimar)(图4),甚至是尼卡巴(nikab)(图5)和布卡(burqha)(图6)。这类头服(headgear)的特点是越来越严密地对头部、脸部和颈部进行遮挡,直至完全掩盖。它们的颜色以低饱和度的单一素色为主,察多和尼卡巴多为黑色。

图1 杜帕塔(dupatta)

图2 褐贾巴(hijab)

图3 察多(chador)

图4 奇玛(chimar)

图5 尼卡巴(nikab)

图6 布卡(burqha)

佩戴头巾在伊斯兰世界被视为女性谦逊、虔诚和贞洁的象征,但对于西方世界、激进的女性主义者乃至东方世界的现代知识分子而言,头巾往往等同于对穆斯林妇女的压迫。布卡是各式穆斯林女性头巾中最被诟病的一种。它完全覆盖头脸和身体,只在眼睛部位留有网眼以便视物,像罩袍一样长度可至脚踝,原是普什图人的传统服饰,现被伊斯兰原教旨主义者所推崇。阿富汗和巴基斯坦的塔利班都强迫其统治区域内的女性穿戴,是对女性参与社会及公共活动权利的变相剥夺。2016年的巴基斯坦影片《无价值的复仇》(Revenge of the Worthless),以斯瓦特叛乱为背景,其中有塔利班武装分子枪杀无辜乡村女教师的场景,只是因为她没有披布卡。前法国总统萨科齐说: “布卡(burqha)的问题不是一个宗教的问题,这是一个自由的问题,是女性尊严的问题……布卡象征着对女性的镇压和女性的屈服,我想郑重宣布布卡在我们的领土上不受欢迎。”[3]2010年法国参议院通过了《禁止在公共场所穿布卡》的法令。巴基斯坦最大的英文报纸之一《黎明》(DAWN)日报上刊登一封读者来信,表达了本土思想开明人士的见解: “就头巾(hijab)而言,没有人能否认它被许多狂热者利用,他们想在房子的四面墙上奴役妇女,并剥夺她们外出谋生的权利。这是最受操纵的伊斯兰传统,阻碍了穆斯林社会的发展。”[4]

电影中女性角色佩戴的各式头巾,暗示了角色不同的受教育程度、参与公共活动的开放程度,以及在婚姻关系中的自由程度。2007年的巴基斯坦新浪潮电影发轫之作《以真主之名》,讲述了三位穆斯林青年在国内和国外的遭遇,提出了巴基斯坦现代社会中具有争议的穆斯林宗教信仰的严肃主题。女主角玛丽安所穿的传统服装以及所披的头巾,暗示了影片对宗教性强迫婚姻的批判态度。在英国长大的玛丽安,被父亲骗回巴基斯坦,强行把她嫁给表兄萨玛德。玛丽安被表兄拘禁在偏远村庄,她不得不放弃T恤衫和牛仔裤,穿上传统服装并被要求任何时候都要遮盖自己的头部,否则村里女性亲戚们就会指责她不道德。玛丽安的妥协是勉强松松地搭上围巾(dupatta),而不是紧裹着头巾(hijab)或斗篷(chador),佩戴头巾的方式消极地宣泄了她的抵触情绪。为了逃出村庄,玛丽安罩上布卡来掩人耳目,因为这是当地女性外出的贯常着装。但在疾跑时布卡阻碍了她的视力和步伐,只好用手撩开。当跑到村庄边缘的峡谷缆车上,她把布卡完全掀开,这个动作意味着玛丽安看到了自由的希望。不过很快萨玛德和他的亲戚赶了上来,抓住缆绳并将她拖回,玛丽安绝望地再次用布卡遮住了她的脸。在此,布卡隐喻着对自由的阻隔。在2008年本土票房冠军,当年IMDB收看率最高、影片居榜首的《反恐战争》(War)中也有布卡的出镜。该片以政治时局为主题,描述巴基斯坦政府打击塔利班恐怖组织的决心和行动。塔利班的活跃范围是巴基斯坦最贫困落后的西北地区,影片中有一个段落讲述印度女间谍拉克米到一处贫民安置区进行伪善的慰问。表现安置区的第一个镜头是一群身着沙瓦-凯米兹的男青年们在空地上打板球的大远景,第二个镜头切为两个罩着布卡的人的近景画面(图7)。看不到脸面,辨不出形体,只有对穆斯林服饰有所了解的人才知道那是两个女人。前后画面的剪接若不仔细品味,很难抓住此处对比蒙太奇的意义所在—即便同处在社会的底层边缘,男性也比女性拥有更多权利和自由。穿着传统服饰的男人们可以玩西方世界的体育游戏,而女人只能透过布卡的细小网眼看世界。第三个镜头是拉克米披着白纱杜帕塔、穿着白色细纱长袍的近景画面,与第二个镜头再次形成对比— 拉克米是隐藏的印方特工(因而有可能是印度教徒而非穆斯林),受过高等教育、处于社会上层。可能为了掩藏身份,也可能单纯出于凉爽和防晒选择了传统服装,但她可以自由暴露她的脸。

图7 两位披着布卡的女性

布卡把头脸甚至形体完全遮蔽,杜帕塔则披在头顶甚至只搭在肩部,头发、面部及颈项可以露出,其装饰作用大于遮蔽作用。在电影中,创作者们利用二者的区别隐晦地指涉巴基斯坦中上层/下层、中心地区/边远地区女性的不同境遇。对于女性赋权的象征意义而言,布卡是蒙昧落后的,它完全限制穆斯林女性教育、婚姻、公共活动的自主权利;杜帕塔则相对温和开明,它表明女性参与公共活动的意愿得到允许,哪怕是男权社会给予的部分许可。2016年讲述 “荣誉谋杀” 中一位女性幸存者故事的巴基斯坦电影《河中女孩:宽恕的代价》(A Girl in the River: The Price of Forgiveness)获奥斯卡最佳纪录短片奖。影片记录了私自结婚的莎芭被父亲和叔父以维护所谓家族荣誉的缘由殴打、开枪射杀并抛入河中,但她顽强活下来并起诉凶手的真实事件。莎芭左颊留下了一道长长的毁容性伤疤,但她并不因难看的左脸而自卑地躲避镜头,她披着杜帕塔,露出这可怖的伤疤,而没有用布卡、面纱来遮掩(图8)。

图8 披着杜帕塔的莎芭

她在借伤疤作无声的控诉,同时也对着摄影机镜头坚定地说 “我绝不原谅他们” 。莎芭所在的城市是旁遮普的古杰兰瓦拉(Gujranwala),巴基斯坦的第三大工业中心和第七大人口城市,是相对发达地区。片中的成年女性—包括莎芭的母亲和妹妹,莎芭婆婆和婆家其他的女性亲戚—都披着杜帕塔。在屋内和屋外见到非亲属的男性,她们都没有用围巾掩住面部。而在《以真主之名》中,圈禁玛丽安的偏远村庄里的那些成年女性们,在屋内见到陌生男子的到来要立刻用围巾掩住面部。两相比较,看似古杰兰瓦拉的女性更具现代性表征。但当莎芭的母亲和妹妹面对镜头满含怨怼,指责莎芭没有尊重她们,给家里带来了耻辱时,人们看到的仍然是顺承男权对自身的戕害而不自知的传统女性。可见,披着杜帕塔的城市女性在开放的表象下,内心并非都具有觉醒的主体性意识。

“随着时间推移,布卡(burqha)在巴基斯坦城市中心变得越来越不常见。布卡曾经被用来促进来自体面的女性的公共流动,现在开始被视为过时而传统的服饰。……这些形式的遮盖物,包括头巾(hijab),对穆斯林妇女而言是现代/传统的有争议的象征。”[2]190-200在21世纪的巴基斯坦新电影中,布卡对穆斯林妇女而言是传统束缚的象征。

二、逐渐消失的鼻饰

鼻饰作为南亚次大陆妇女的一种传统首饰,只能在婚后丈夫健在的时候佩戴,其装饰作用的背后却是男性宣示女性为所有物的历史遗留标识。印度电影中女性珠光宝气的各色首饰,尤其是鼻翼上夸张闪亮的鼻环给观众留下了深刻印象。巴基斯坦国内只有与印度习俗相近的东南各省女性佩戴鼻饰,因而以往的巴基斯坦电影中佩戴鼻饰的女性角色就较印度电影为少,新世纪以后的巴基斯坦电影中则更是鲜见。

这就存在一个逻辑矛盾的吊诡之处。巴基斯坦新电影更加倾向反映巴基斯坦社会现实,如果虚构故事的空间背景设定在东南部各地区,那么影片女性角色传统服饰的造型设计就要考虑到鼻饰的佩戴这一真实性细节。但实际上新电影中,佩戴鼻饰的女性人物越来越少,即便故事剧情的发生地点是与印度接壤的各省区。例如,2014年选送竞争当年奥斯卡最佳外语片的《女儿》(Daughter)和2018年本土票房冠军《蒂法有麻烦了》(Teefa in Trouble),两部影片故事在本土的发生地都在此范围,前者是不发达的吉尔吉特、罕萨、斯卡杜等地区,后者是发达的大城市拉合尔。但是影片中已婚女性角色,无论是中年还是青年,都未带有鼻饰。《女儿》中的母亲拉基,15岁时就被迫嫁给部落首领,如今为了不让10岁的女儿重蹈覆辙而带她逃婚。她没有佩戴鼻饰。《蒂法有麻烦了》中当地富豪巴特的妻子也没有佩戴鼻饰。片中女主角安雅同《以真主之名》中的玛丽安一样,都生长在国外,都在巴基斯坦遭遇了强迫婚姻。安雅在婚礼上穿着最奢华的传统新娘装楞哈(Lehenga),头上戴着重重叠叠的珠宝首饰,但却没有戴婚礼常见的、标志着将为人妇的鼻环(图9)。以人物角色的心理设定而言,安雅绝不会妥协地嫁给一个不认识的男人,也绝不会带上标志归属意味的鼻饰。果然,安雅毫不犹豫地脱下奢华的楞哈和昂贵的首饰,跳窗逃婚。

图9 没有戴鼻环的新娘

统计新世纪以来巴基斯坦在国外发行放映的几部影片,鲜有佩戴鼻饰的女性人物形象。电影创作者们不是忘记了丈夫健在的已婚女性要戴上鼻饰这一传统习俗,而是他们刻意地忽略或回避,希望能够在虚构故事中展现一种进步的、性别平等的正确思想。影片中的反例可以佐证创作者的正向意图。新电影中罕见的带着鼻饰的女性角色,势必是那种在婚姻中逆来顺受、依附男权的传统女性。《反恐战争》中国家安全局局长的妻子,作为只出现过几个镜头、连名字都没有的小角色,面部特写画面中那闪闪发亮的鼻钉引人注目(图10)。这样的造型不是为了突出她的美丽,而是为了表明她的 “贤惠” 。她默默地遵从自己的丈夫,为怀了他的孩子而无言地欣喜,而她的丈夫早被拉克米的美色所诱惑而出轨。或许她一无所知,或许早就感受到丈夫的异样,但肢体语言与面部表情表明了她会无原则地选择隐忍。

图10 带着鼻饰的妻子

现实是否如电影中的统计数字那样所示,巴基斯坦女性已经很少佩戴鼻饰了吗?不能简单下此定论。电影不过是创作者们意识形态的投射文本,作为受教于西方现代思想的知识精英,无论内心是否真正理解与支持女性的权利平等,性别政治的正确性必须向观众明示,特别是在向海外发行放映和参加国外各类电影节的作品中。电影创作者们了解并且在意女性服饰作为符号能够引申的相关性别权利的深意,希望在造型设计中加入这样的深意并表达一种女性赋权的美好愿景。但现实中,那些低层巴基斯坦妇女未必知道或在意鼻饰对于女性而言那久远的负面意义,她们只是被传统习俗的惯性支配着去佩戴它。在纪录片《河中女孩:宽恕的代价》中莎芭的母亲,莎芭的婆婆,还有刚刚结婚的莎芭都符合佩戴鼻饰的条件。母亲和婆婆都带有鼻钉(图11),莎芭却不带。三人身处较发达城市,但都沉淀于社会底层,唯有年长与年轻之分。戴与不戴的区别,在表层上只源于年龄的差距,在深层上却是教育的差距、时代的差距、女性主体与权利意识麻木与觉醒的差距。19岁的莎芭敢于为自己的爱情而选择自由婚姻,敢于谴责父亲和叔父的背信弃义,那么不带鼻饰与露出伤疤一样,都是向严酷的男权压制发起挑战的勇敢之举。所以,虚构电影中逐渐消失的女性鼻饰虽然是创作者主观的进步意愿,但这种愿景总会在将来得以实现。因为纪实电影中真实展现了一位当代巴基斯坦年轻女性的意识觉醒,为平等权利而战的强烈决心,其代表的将是越来越多逐渐觉醒和崛起的新时代巴基斯坦女性。

图11 带着鼻饰的婆婆

三、国服的落后性与现代性

南亚伊斯兰地区较中东伊斯兰地区世俗化,女性可以不必如阿拉伯女性那样只能穿黑色长袍,戴黑色头巾。于是 “巴基斯坦妇女们便在衣着的色彩和装饰上大做文章。因而巴基斯坦妇女的衣着又以华丽鲜艳著称”[1]309。现实如此,反映到作为生活的艺术提炼的电影中,女性角色所穿的沙瓦-凯米兹,整体色彩和花纹更是精心设计,变化多样。这些美丽的服饰向观众展示的是巴基斯坦传统与民族文化的物质代表,但影片本身并不具有为此自豪的明示或暗示。相反,身着沙瓦-凯米兹的女性人物在剧情之内的走向则偏于封闭、保守、落后甚至罪恶的负面喻意。

沙瓦-凯米兹搭配杜帕塔,在电影中首先是年长女性、乡村女性的标准着装,因而势必带上保守与落后的隐喻。《以真主之名》里萨玛德家乡的女性亲戚们,萨玛德的母亲;《反恐战争》里安全局长的妻子,袭击警察学院的女性恐怖分子;《河中女孩:宽恕的代价》里所有的女性;《女儿》里的母亲和女儿;《无价值的复仇》里斯瓦特山区的妇女们;《蒂法有麻烦了》里蒂法的母亲,比卢的母亲……都属于过去时代与落后地区之列。这些缺乏现代性精神的女性在电影中或者被动遭遇苦难(如蒂法的母亲失去丈夫、斯瓦特山区妇女被压迫),或者主动制造苦难(如比卢的母亲支持绑架安雅嫁给自己的儿子、女恐怖分子甘愿做人体炸弹引爆学院餐厅),但无论何种情况,这些女性都深受落后与蒙昧之害无法自主。而接受西方现代教育的年轻女性在穿沙瓦-凯米兹时,通常只把杜帕塔绕在颈项上当作围脖和飘带,而不是用它包裹头部或脸部。这种佩戴方式于细节处暗示了女性角色自身一定的现代性。但传统服饰于她们而言的负面情节更强烈:《以真主之名》和《蒂法有麻烦了》中,玛丽安和安雅从国外被骗到巴基斯坦,她们脱下现代服装、穿上沙瓦-凯米兹之时就要被逼嫁给陌生人。即便她们在结婚仪式上所穿的传统新娘服装是多么华丽,伴随的也只是痛苦。2018年首部在香港正式放映的巴基斯坦影片《伴你同行》(Chalay Thay Sath)中,女主角瑞莎也是回到家乡吉尔吉特的罕萨河谷后穿上了沙瓦-凯米兹(图12),伴随发生的是父亲对她所爱的中国小伙亚当的不认可与冷漠。回到故乡、穿上 “国服” ,在现实中是再自然不过的入乡随俗,在这些电影作品中就成为女性权益被父权压制的隐喻。身着沙瓦-凯米兹逃婚的安雅(图13),面对追赶而至的父亲和逼婚的巴特等一众男人气愤地质问: “我要跟谁走,有人问过我的意思吗?我是什么,一件东西吗?你们这些人怎么了,女人没有发言权吗?有没有让你们的儿子违背意愿结婚,可是女人却被违背意愿!”

图12 沙瓦-凯米兹和围在脖子上的杜帕塔

图13 沙瓦-凯米兹和披在头上的杜帕塔

《反恐战争》中两位现代知识女性的传统服装绑定着另一种负面剧情。巴方国家安全局情报官贾薇亚和印方间谍拉克米的身份、阶层、职业与受教育度相似,区别是一正一反的角色设定,在影片中大多时候穿着现代西式服装,一旦穿上传统服饰便与悲剧或恶果联系起来。贾薇亚的哥哥在一次反恐行动中牺牲,她在墓前悼念哭泣时穿着黑色沙瓦-凯米兹,披着黑色杜帕塔。这是剧中她仅有的一次传统服饰造型,与悲伤的情绪与氛围相映衬。拉克米在访问贫民安置区时穿着白色沙瓦-凯米兹,披白色杜帕塔—她要伪装成慈善家收买人心;在地下车库与恐怖分子接头时,身着黑色的沙瓦-凯米兹和杜帕塔—她要把炸弹交给恐怖分子,计划在国家会议中心制造炸弹袭击。

从银幕的诸种事例表象上抽取一种普遍而直接的规律,把传统国服沙瓦-凯米兹和影片叙事的伦理设定联系起来,其结论就是传统服装是女性不幸的外部 “图示” ,而不幸的内部根源则指向社会不平等的性别环境和自身缺乏先进的性别意识。有趣的是,社会学样本调查显示:在现实中沙瓦-凯米兹被本土女性看作是先进性的代表。 “沙瓦-凯米兹反映了她作为一个受过教育的妇女和教师的地位……沙瓦-凯米兹证明她有能力走出家庭领域,去承担直到最近还只是男性才能获得的角色。因此,沙瓦-凯米兹成为当地受过教育的和现代的象征,代表着当地的现代性。”[2]190-200现实情况与电影所示呈现的又一种吊诡局面并不难理解。因为文化精英心目中的现代性标准及其物化象征是世界普遍性的,以西方社会为参照。而巴基斯坦本土女性,大比例处于社会中下层、低收入社区以及未受教育或仅受过初级教育,她们心目中的现代性标准及其物化象征更多受本土客观社会条件所限制,以本土历史为参照。相比起布卡与黑色罩袍的完全遮盖,沙瓦-凯米兹得以让她们在男性活动的公共场所抛头露面,已经是可喜的进步了。

四、理想化的牛仔裤

电影创作者们心目中能够完全象征女性赋权的理想化服饰非西式服装莫属,尤以T恤衫、牛仔裤为代表。T恤衫、牛仔裤这种世界性青年的标配,成为所有国家的所有电影中一种现代性社会的外观图解,观众可以从这种标配服饰的人物造型在一部影片中所占比例的多少来初步判断故事发生的时代性与先进性。故此,为塑造具有性别权利平等思想及实践的合乎世界标准的现代女性形象,最简单有效的方法就是现代化的服装造型。观众能够在新世纪巴基斯坦电影中看到身着T恤和牛仔裤的完全西化的女性角色,而这样的造型设计通常在故事的国际化主题的统筹之下完成。影片搭建一个跨国性叙事空间,可以避开本土的服饰伦理与禁忌,方便展示现实中不得展示的现代性服饰。

《以真主之名》是一部探讨严肃宗教和西方偏见主题的现实主义电影,《蒂法有麻烦了》则是一部浪漫时尚爱情喜剧的类型电影,两部影片具有不同的美学风格,但对于女主角的遭遇设定如出一辙。故而,在伦敦的玛丽安和在波兰的安雅都会身着西式现代服装,以表明进步与开放的人物设定。不过,两位女主角现代服装造型也有明显差别,前者要符合现实主义,后者要遵循浪漫主义。因而出身普通家庭的玛丽安所穿均是普通的T恤、牛仔裤、夹克外套之类,出身富豪家庭的安雅则有十几套不同款式的现代时装造型。同时,两部影片拍摄相差十年之久,时代发展使得电影创作者更敢于在银幕上展现女性 “大胆” 的着装。曾经 “在巴基斯坦,妇女是不允许穿裙子的。不然的话,就会被当作‘坏女人’看待。”[5]如今的巴基斯坦女性如果依照西方风尚打扮暴露,仍然可能被怀疑违背伊斯兰教贞节观,而遭到家族男性成员的 “荣誉谋杀” 。2016年, “26岁的巴基斯坦网红巴鲁奇(Qandeel Baloch)在老家旁遮普省被她的兄弟公然‘荣誉处决’。她曾是脸书上的励志女神,希望巴基斯坦女性能有不带头巾的自由,并且和其他国家爱美女性一样能在社交网络上自由发布自拍”[6]。巴鲁奇在Fackbook上发布的自拍几乎全是身着现代时装的性感美丽的照片(图14)。在7月15日被杀害的当天,她的脸书里还写道: “作为女性,我们必须为我们自己的权利、彼此的权利、公平正义挺身而出。” “我相信自己是一个现代社会的女权主义者,我信仰平等,我不必选择成为某种必须的类型,我不认同有必要把我们贴上标签仅仅为了迎合社会的意识形态,我只是一个思想自由、自我解放的女性,并且我爱这样的自己。”[7]服饰自由依旧是巴基斯坦女性赋权运动中一场持久的战役。

图14 巴鲁奇的性感着装

因而,2007年的《以真主之名》中,即便玛丽安是一位从小在伦敦长大的巴基斯坦裔侨民,但她的现代服饰造型没有裙装;到2018年的《蒂法有麻烦了》中,安雅可以穿上连衣裙、晚礼服裙,裸露肩膀、胳膊、小腿等部位,乃至于安雅所穿的牛仔裤也是现在流行的破洞牛仔裤(图15)。整部影片就似一场附带叙事情节的现代时装秀。与之类似,《伴你同行》是一部公路电影加女性时装秀。女主角瑞莎和好友谭雅的多款现代时装中也各有一条破洞牛仔裤。以牛仔裤为代表的现代服饰在新世纪电影中成为受过高等教育的现代职业女性的标志着装。瑞莎的独白专门指出谭雅是 “21世纪的现代人,职业女性” ,而自己也以之为榜样要做个医生。影片中的另一处例证是木工学校的女老师。瑞莎家乡的木工学校是为当地妇女开设的劳动技能培训工作坊。女老师出场时带着安全帽,穿着T恤与背带牛仔工装裤,完全是一副男性蓝领的造型(图16)。这样的着装对于罕萨地区的女性而言无疑是不可思议的,因而美国留学回来的法拉兹诧异地搭讪道: “你是在这工作吗?” 女老师则用反语回答: “不,我是来拍电影的。等布景准备好了,我会戴上面纱的……” “戴面纱” 其实是在调侃法拉兹(也包括其他外来游客)对当地妇女的刻板印象。工作坊女学徒们确实仍旧穿着沙瓦-凯米兹,裹着头巾,但老师的着装突破了这种刻板印象,代表了巴基斯坦女性在现代化、受教育、职业性的社会身份上的提升。

图15 时髦的破洞牛仔裤

图16 木工老师的背带牛仔裤

再如《反恐战争》中贾薇亚和拉克米。两人是印巴双方的中级政府人员,在现代服装造型中也有牛仔裤配T恤衫的样式。另外,与传统的新娘服饰预示着女性婚姻的不幸与强迫相反,女性的西式服装在影片中还表达了对婚姻自由的掌握。《以真主之名》中,玛丽安被从偏远村庄解救出来之后向法庭提起了诉讼,控告婚姻的无效。她出庭时穿着一件女式西装,而西装正是西方近现代女性一步步为自己争取与男性平权的各种实践在服饰文化上的一种回响。可以认为,穿西装是玛丽安重新被赋予平等人权,并运用这种权利向迫害女性的、非人道的民族陋习挑战的宣言。《伴你同行》中,瑞莎对婚姻的选择终于获得了父亲和朋友的祝福。影片最后的婚礼上,瑞莎、谭雅、女老师均身着西式的粉色珍珠绣花蕾丝纱裙系列,她们在旅途中与爱人相互理解、相互包容、收获爱情,脸部洋溢着幸福与快乐。不同于玛丽安和安雅的外籍侨民身份,这三位女性角色是巴基斯坦本土妇女最理想化的现代典范—接受过高等教育,有固定的社会职业,具性别平等意识,在婚姻问题上能够独立、自主。

五、结语

巴基斯坦于1947年建国,1956年的首部宪法就明确规定妇女在所有社会生活中享有平等的权利。但是时至今日,巴基斯坦还是 “荣誉谋杀” 高发率的国家。1988年贝娜齐尔•布托成为穆斯林世界的第一位女总理,是巴基斯坦妇女及国家最值得自豪的历史性标杆。但是布托最终遇刺,表面上的政治阴谋无法掩盖女性从政在穆斯林世界的悲剧宿命。所谓的 “荣誉谋杀” ,是极端男权对敢于反抗的女性给予剥夺生命权益的惩罚;布托的悲剧是男权统治阶层对能够插手并主导男性统治权的女性产生的自然排斥。二者在性别政治场域中的本质相同,都是男性意图强化对女性的永久掌控。

新世纪后的巴基斯坦电影充分发挥作为社会意识形态机制中复杂文本的作用,当代巴基斯坦妇女在西方与东方、宗教与世俗、现代与传统的新旧文化冲突更加剧烈的新时代的境遇获得不加避讳的表达。同时, “从中辨识出一种南亚精英主义的价值体系,它赋予中产阶级以电影理想的特权,并且迷恋某些技术以此作为媒体和城市规划中的‘进步’途径”[8]477。以导演、制片为核心的电影主创人员们进步的女性赋权思维也或直接或间接地融入到影像表达中。这种表达支配电影中的人物服饰成为巴基斯坦妇女权利或束缚或解放的镜像言说。

人物服饰塑造并验证了作为受教育的现代女性的独特地位,将服装形式视为受教育/未受教育的和现代的/非现代价值观与道德的体现。布卡,这种在伊斯兰教义下产生的对女性全遮蔽的服装,是对女性权益的剥夺,在电影中隐喻落后、复古、排外等负面价值;牛仔裤,这种源自美国西部,受全世界青年男女喜爱,上至王室贵族、下至平民百姓均可穿着的时尚服装,隐喻着先进、开放、文明等正面价值。电影中那些活力四射、思想解放的女性都会穿上牛仔裤,是对现实中原教旨主义神权专制所规定的着装禁令的无言对抗,成为女性解放的一种宣言。

而巴基斯坦国服沙瓦-凯米兹则有着一种介于束缚与解放之间的矛盾属性。一方面,南亚文化精英们在艺术表达中视其为落后、保守与停滞不前;一方面,南亚中下层民众们在日常生活中视其为现代、进步与受过教育。 “这种对服装形式的关注强调了这种对现代化的拥抱和对传统的拒绝并不意味着对当地传统文化和价值观的拒绝,而是由当地历史、文化和社会因素塑造的一种特殊的现代化形式。”[2]190-200沙瓦-凯米兹这种特殊的现代性形式代表了后殖民国家民族主义化的温和性保守与迟缓性进步。它是地方性的、不均衡的进步,但也可能受宗教主义极端化的控制,最终坠入历史倒退的泥淖。新电影当中,身着沙瓦-凯米兹的女性角色仍然占大比率,西方时尚的服饰造型还要借助特定的叙事背景来完成。牛仔裤所隐喻的理想化女性赋权、普遍性现代进步,仍然与极端男权、地方传统进行着对峙。巴基斯坦女性整体赋权之路依然任重道远,但至少创作者呈现了残酷的现实,也描画了理想的愿景,让人们看到了未来的希望。