国门 家门

胡献浩

太阳升起,雾霭渐渐退去,山谷瞬间明朗起来。树影斑驳的丛林中,一间简易的木房子、一顶帐篷撑起两座不起眼的建筑物,远远望去,就像是一座座坚固的城堡,静卧在中越边境的山野之间。

在山野间,这样的建筑物一般都是香蕉、三七种植老板修建的工棚,但这里显然不是。建筑的顶端一面五星红旗迎风飘扬,几个身穿志愿者服的人不时朝着山的那一边张望,衣服上“天保巡逻队”的字样格外醒目。

这是地处中越边境麻栗坡县的苏麻湾疫情防控卡点,也是我此行采访的目的地。

1

正好是早饭时间,小木屋正在升起炊烟,袅袅升起的炊烟在清冽的空气中弥漫、飘散、萦绕,充满活力和生机,散发着浓郁的乡土气息。

早餐简单至极,一锅清水面加上盐巴、味精和糟辣子,几个人却吃得津津有味。早餐后,留下值守人员,卡点又开始了一天的例行巡逻。

崎岖山路上,这支由党员干部和附近村寨老百姓组成的巡逻队,正深一脚浅一脚向272号界碑走去。最前面的是老党员陶兴武。尽管已年过六旬,但他步履矫健,没多会儿,不高的身影便隐没在茫茫山峦之中。

路上,老陶边走边介绍边境情况,路向着大山深处延伸,由宽变窄、由平整变崎岖。尽管早晨的太阳还不是特别毒辣,但山间丛林遮蔽,气温燥热,没走多久,便大汗淋漓,衣服湿漉漉的,身上也黏糊糊的,衣服紧紧贴在皮肤上,极不舒服。我跟在他们身后,脚步也渐渐慢了下来。

走了一段距离后,老陶利用歇脚的间隙,取下腰间的柴刀,砍下一根两指宽的小树,三下五除二一把它修理得干干净净的。我正纳闷老陶的这一举动,没想到他却转身递给我:“胡书记,给你拿着当登山杖,能节省不少体力呢。”老陶之所以喊我书记,是因我驻村工作身份的缘故。

眼前的这条巡逻路,老陶走过无数次。尽管每一个坡、每一道坎他都记得清清楚楚,丝毫不差。但山间植被茂盛,地上、头顶树藤蔓延、枝丫环绕,有的树刺长到5-6厘米。走在最前面的老陶不时抽出腰间的柴刀开路,时刻提醒大家注意安全。

话音刚落,扎着马尾、浑身紧张的苗族姑娘小黄一脚踩在苔藓上,脚下一滑,整个人跌倒在地,小腿摔得一片瘀青,一碰就疼痛难忍,她索性坐在地上抹起眼泪。整个队伍停了下来,休息片刻,待小黄调整好情绪,再次出發。

“这堵围墙后面都是雷区。”“从这条小路可以通到272号界碑。”“从这里穿过去就到邻国了。”一路上,老陶的讲解从未间断。我好奇为什么老陶能把这些几乎没有人走过的小道记得如此清晰。“走得多了,便了如指掌。”他憨厚一笑。

沿线覆盖着茂密的原始丛林,每次巡逻,都要越沟壑、攀悬崖、披荆斩棘。这样的巡逻路,老陶和卡点的值守人员每天至少要走上两趟。今天,好在有老陶在前面一边开路,一边鼓励大家。穿过丛林,爬过几段陡坡,再钻过一片灌木丛,就在大家累得气喘吁吁时,总算看到了272号界碑,于是加快步伐冲到界碑旁,一屁股瘫坐在地。老陶却精神奕奕,他找来树枝把界碑周边的树叶清扫干净,再用衣袖把界碑上“中国”两个字擦拭一遍。看得出来,眼前这个花甲老人对界碑有着难以释怀的情结。

待巡查完所有界碑,再回到卡点时,已是三个小时之后。走进小木屋里,大家一脸疲惫围着火堆坐了下来。老陶一边烤着茶给大家提神,一边做大家的思想工作,让大家继续提高警惕,必须严防死守——坚决不允许一个境外人员入境。

卡点地处中越边境,四周群山连绵、云雾缭绕,美丽而独特的风景让人感叹。山下是一片连着一片的密密田畴,溪流温顺地穿行山野间。这是大地上生命最为繁盛的季节,庄稼正放肆生长,野花没羞没臊地开着。然而实际上此处并非宜居之所——卡点坐落山间,因疫情需要临时设置,基础设施不完善,生活多有不便,加之海拔高的缘故,雨雾天气说来就来,蚊虫、毒蛇、蜈蚣甚至那些叫不上名字的小虫子更是“常客”。与守卡人一起聊天,他们笑着说:“在这里待上一两天是新鲜,住个把星期是忍耐,能住上一年半载的只有不食人间烟火的‘神仙!”然而,自2020年3月边境疫情防控卡点值守以来,老陶和附近村寨的群众在这里已经轮流坚守了400多个日夜,尽管卡点离老陶的家不足2公里,他却不经常回家,最长的一次他有三个月没能回去。

2

1959年,老陶出生于一个叫苏麻湾的苗族村寨。寨子孤立于边境的高山之上,交通极其不便,村民们每日辛勤劳作,日子过得清贫但安稳,也还算过得去。

上世纪70年代末,边境局势忽然变得紧张,时常有境外武装人员越过界线、有炮弹落入。稍有动静,村民们就吓得往山上的洞里躲,仍有炮弹炸死炸伤边民和牲畜。平静的生活被打破,生灵涂炭,年幼的老陶懵懵懂懂感到,边境线就像母亲的臂弯,给人安全感。

庄稼不能正常劳作,书自然也读不去了。14岁那年,老陶加入了村子里的民兵组织,将自己和这条边防线连在了一起。后来,村子里来了侦察部队,身为民兵的老陶主动申请当向导,配合侦察部队深入一线侦察,谈起那段日子,老陶至今记忆铭心,队伍一出去就是一整天,甚至是几天几夜,晚上睡在山里阴冷潮湿的地上,干粮不够吃就生吃芭蕉杆和螃蟹,可以说危险无处不在。特别是还有当年双方部队在边境一线埋设下的不少地雷,一不注意就会触雷而亡,老陶在一次配合侦察行动中,亲眼目睹了两名解放军官兵因触雷而伤亡的情景,让老陶对“就算豁出性命,也要守好边境”这句话有了更深刻的体会。

“国门在,家就在。”因为深知和平来之不易,当麻栗坡县外事部门邀请他担任界务员时,老陶二话没说便答应了下来。担任界务员光荣而艰辛,要定期在边境一线巡查,保护界碑、界桩和界桩标志物,防止过耕、过牧、过伐等。并且在2016年之前,当界务员是没有工资的,每年仅有几百元钱的“误工补助”。那时,老陶负责9块界碑,一趟走下来需要一整天,中午就靠带的干粮充饥。外事部门要求界务员每月最少巡查边界两次,老陶每个星期都要巡查一趟,有人说他憨,有人说他傻,他却不以为然,还一干就是37年。

如今,老陶年事已高,家人朋友都劝他歇下来享受天伦之乐,可他却不为所动:“我经历过战争,深知和平的可贵。当年部队官兵为了保卫边境前赴后继、英勇献身,我这点付出又算得了什么呢!”老陶的艰辛付出,换来了责任区的一方平安。近年来,老陶先后多次被县、乡评为优秀外事界务员、优秀共产党员。在老陶的带动下,村民的国土意识普遍增强,不少离开大山的村民陆续回到家乡,自发参与巡边护边,消除边境管控盲点。去年以来,因为新冠肺炎疫情防控需要,大家自发担任起守边员的角色,家家户户主动参与边境卡点疫情防控。

3

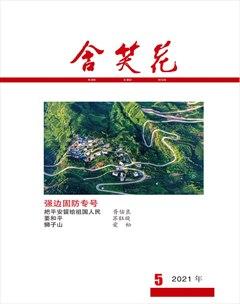

站在卡点上俯视,山下黄蓝相间的民居错落有致,像镶嵌在大山里的珍珠,犹如一幅山水画。轻纱似的薄雾缠绕山崖,美轮美奂,如同仙境。一阵风吹过,一幢幢漂亮的楼房在阳光映射下特别耀眼,一幅新农村画卷扑面而来。这就是老陶生活的寨子。村民说:“村寨今天的模样,也有老陶的一份功劳。”

老陶当了14年村组长。他几次提出年纪大了,让其他人干,可村民们不答应。村民们信任他,这么多年以来,他始终把大家的困难当成自己的困难,把全村的事情当作自己的事情。参战的经历、入党的誓言和获得的表彰,让他感觉到肩头那份守护家园、造福乡亲的沉甸甸。

经历过战争创伤的人,对和平愈加向往和渴望。老陶知道,闭塞是发展的障碍,当村小组长时,他首先想到的是修路。“以前,我们进村的那条路太差了,只有20来公分宽,路窄坡陡,遇到下雨天几乎没法走,连骡马行走都要跌倒。”对那条泥泞的进村路,村民们至今记忆犹新。

进村路只有500多米,但修起来却困难重重。“村里没有集体资金,镇上支持我们修路,但财政困难一时拿不出钱。”老陶说。老陶带领大家自己动手挖路,路面沿着山脊一侧迂回上升,坡度很陡,一旦出现滑坡会非常危险。为确保安全,老陶总是第一个到,最后一个离开,一点不敢掉以轻心。两个月后,硬生生挖出了一条宽阔的泥土路。后来,当地政府补助了水泥,修成了今天宽2.8米的产业路。

边境上的少数民族村寨,没有公路走不出去,没有文化也走不出去。老陶知道,致富,不能光靠修路,还要靠教育。“当年,村里连个初中生都没有,村民想写个申请之类的,都是跑到隔壁村请人代写。”只有小学文化的老陶说,学历低带来的落后让他刻骨铭心。担任村小组长这些年,老陶致力发展教育,他坚信,只有让后代多读书,村寨的发展才会有希望,这些年,他东奔西走,或争取上级补助,或主动掏取腰包,内心始终有一个信念:要让娃娃们多读书,多走出大山,多到外面长长见识。2013年,老陶获得省级表彰,政府奖励1万元,他无偿捐出。这些年,生活本不富裕的老陶总共自掏腰包2万余元支持教育。这些钱,老陶不是用来给慰问看望村里的老党员、困难退役军人,就是作为助学金,按标准分发给村里的学生,鼓励他们好好读书。付出总有收获,2012年,村里出了有史以来的两名初中生;再后来,又出了两名大学生。说到这些时,老陶笑容满面,目光灼灼。

如今,老陶62岁了,依旧干劲十足。一旦发现边境上有任何情况,他总会第一时间上报后,然后带着全村的青壮年去“围追堵截”。村民们都说,如果没有他这个好组长,苏麻湾不是今天的模样,也不会被评为“平安村民小组”。这是实话,一摞红彤彤的证书不会说谎。

4

傍晚时分,山里做农活的老百姓纷纷收工回家,路人的车辆也渐渐少了,卡点出现一天中难得的清静。夕阳西下,一缕缕火红色的光柱像是给苍白的丛林点了火,滚滚潮水般的鎏金红霞沿着大地那纵横的沟壑慢慢褪去。天渐渐暗了下来。

“快!拉緊绳子,拿石头压住帐篷角。”或许是白天巡逻走得太累的缘故,晚饭后,我本想靠着床头休息片刻,没想到身子一沾到床竟然睡着了,迷糊中被外面的嘈杂声吵醒。

摸出手机一看,已是凌晨1点。翻身下床刚走出门外,一个冷颤立马退身回来。此时,风裹挟着雨点,帐篷被吹的左摇右晃,顶棚的布已被吹翻,整个帐篷随时都可能被掀翻!借着手电的亮光,望见老陶正带着大家冒雨加固帐篷,我赶紧冲了出去。把帐篷加固好,雨也停了,所有人的身上早已湿透了。风一吹,大家都冷得发抖,就围坐在篝火旁取暖,泡盒方便面,喝口汤暖暖身子。想起这就是边境线上卡点人的生活常态,我的心里对他们肃然起敬。

篝火前,我和老陶促膝长谈。我问老陶:“身处边境第一线,风险也是未知数。年纪大了,为何还要选择义务坚守?”他说:“我们世代生活在这个地方,守护国门就是守护自己的家,没有补助也要干!”那一刻,我真正理解了老陶为什么对界碑爱得如此深沉。

我流泪了。这就是我们的共产党员,我们的老百姓。他们与丛林为伴,与艰险为伍,日复一日,为了祖国西南边陲疫情防控防线固若金汤,他们用党性和纯朴戍守着祖国的边关,用行动默默践行着“扎根边疆、心向中央”的铮铮誓言。