旅游地特色历史文化街区的保护与更新

王涛 廖哲仪

摘要:历史文化街区拥有丰富的城市记忆,是城市历史的见证者和文化的延续者。但城市化进程的加快,导致大部分历史文化街区逐渐缺失了城市记忆,其历史文脉遭受阻断,街区活力逐渐衰弱,街区建设发展与地域性文化保存之间的关系也愈加紧张。据此,选择上下杭历史文化街区作为福州市城市记忆的典型代表,采用问卷调查法和访谈法的方式,探究福州居民对上下杭历史文化街区保护与更新的感知评价,总结归纳目前保护更新工作的不足之处,提出针对性的策略和建议,以期促进上下杭历史文化街区的活力更新,保护福州城市记忆的传承,为其他类似的旅游地特色历史文化街区的发展提供一定的参考依据。

关键词:城市记忆;历史文化街区;保护与更新;上下杭

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.05.015

一、引言

城市依靠记忆而存在。[1]城市记忆是人与社会的普遍反映,人和社会如何,城市记忆亦如何。每个城市都有自己的特殊记忆,此为城市创造力和城市精神的表现。城市记忆作为一种宝贵的历史财富,既能够延续该城的历史文脉和传承地域文化,展现城市的魅力和精彩,又能够增强本地居民的地方感知,提高本地居民的自豪感,从而促进该城市的建设朝着良好态势发展。因此,保护城市记忆的完整性具有非常重要的意义。历史文化街区蕴含丰厚的城市记忆要素,其建筑风貌独具特色,文化底蕴深厚,是传承民族优秀文化、彰显城市个性与魅力的重要空间场域。作为城市记忆的主要载体,它是城市的重要构成部分。但是随着经济全球化和城市化的快速发展,旅游地的特色历史文化街区的保护更新工作与城市经济建设发展之间的矛盾日益尖锐。在追求经济高速发展的过程中,一些历史文化街区没有将城市记忆保护好,而是将重心更多地放在商业增值上。大量原住居民被迫搬迁,街区内的民俗风情和生活气息逐渐消逝,街区文化内涵不断缺失,导致城市记忆失去载体,历史文脉难以延续,导致千篇一律的商业历史街区的出现。因此,在进行历史文化街区的保护与更新工作的过程中,必须复活城市记忆,打造地域特色,只有这样才能传递城市记忆,保护城市特色,使历史街区重现生机并可持续发展下去。

福州市具有强烈的保护历史文化名城的意愿。2019年《人民日报》重新刊登了曾任福建省省长的習近平总书记撰写的《〈福州古厝〉序》。[2]文中生动形象地描述了对古建筑和文物的保护,在传授和继承人类文明、增进和加强文明自信上具有重要而深刻的意义。福州市即将举行第四十四届世界遗产大会,缘于此,本文从城市记忆角度入手,以福州上下杭历史街区作为典型对象,采用问卷调查和半结构访谈的方式,通过调查福州居民现阶段的感知,即对上下杭历史文化街区保护与更新现阶段工作的评价,找出问题所在,并提出针对性的措施和建议,以期促进上下杭历史文化街区的活力发展,为其他类似历史文化街区的可持续发展提供一定的借鉴。

二、文献综述

(一)关于城市记忆

城市记忆是城市内社会集体成员共同的记忆。城市记忆展现城市的历史文化脉络,彰显城市的个性与魅力。目前“城市记忆”还没有一个统一标准的学术定义,许多学者对“城市记忆”有自己的理解和观点。西方大多数学者都是按照自身的习惯,选择性地使用或混用城市记忆和集体记忆。[3]法国社会心理学家莫里斯·哈布瓦赫是集体记忆研究的鼻祖,他定义“集体记忆”的概念是一个特别指定的群体成员共同分享从前的事情的过程和结果。集体记忆不仅是一种物质客体、物质现实,还是一种象征符号,它具有双重特性。[4]国内外许多学者开始对城市记忆这一概念进行研究,研究范围从最先开始的心理学扩大到社会学、档案学、建筑学、历史地理学等跨学科的多维度研究领域。[5]

建筑师罗西认为集体记忆包括城市记忆,城市是集体记忆的场所。[6]在国内,2002年山东青岛市率先提出“城市记忆工程”,在一定程度上弥补城市记忆的空白。[7]朱蓉通过理论与实践阐明陈述了城市形态与城市记忆之间的紧密关系,并且从心理学和社会学角度入手,探讨了有助于维持集体记忆的城市形态要素(体化、场景化以及符号化)。[8]王晓晓等人通过研究城市记忆和城市档案之间的关系,探讨“城市记忆”对当代城市建设的启示。[9]钱丽丽等人从地理学视角构建集体记忆主体、载体和机制的研究框架。[10]Sabate认为在构建当代“创新型城市”的过程中,最先应当关注城市记忆相关要素,他将这些要素归类为有形环境要素和无形文脉要素,特别强调需要将记忆要素与城市规划结合,注重城市独特的地域性。[11]周玮等学者将城市记忆要素分为物质形态和非物质形态。[12]综上所述,本文沿袭前人学者研究将城市记忆与集体记忆等同起来。把城市记忆界定为在特定的时代背景和一定的社会空间下,社会集体成员建设城市的过程中形成的共同记忆,即对他们具有影响的重大意义的历史事件或人物以及历史文化信息要素。

(二)关于历史文化街区的保护与更新

1.历史文化街区的概念

历史文化街区指的是具有一定规模的保存较好的文物建筑及以传统建筑群为主体构成的地区、地段或区域的传统物质环境,具有一定的历史、科学、文化价值。[13]2002年首次修订的《中华人民共和国文物保护法》,采用历史文化街区这个概念,并且把历史街区正式纳入不可移动文物范畴。[14]2008年《历史文化名城名镇名村保护条例》将历史街区定义为“保存文物特别丰富,保留着传统格局和历史风貌……或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色”。[15]

2.有关保护与更新

“保护”一词,字面上意思指的是护着不让受损害或丧失。对于历史文化街区的保护,即保护街区内老建筑的原始风采面貌,并且在使其完整保存的基础上改进街区内居民的生活条件。[16]“更新”一词,字面上意思指的是某种事物的更改、变更。而对于历史文化街区来说,更新指的是街区内整体传统风貌受到某些建筑较为严重的影响时,针对这些建筑采取拆除的手段。更新的对象具体指的是功能定位不符合该历史文化街区,和街区周边环境风采面貌对比,可能引起比较大的冲突及视觉观感上的障碍、可以拆除的建筑物。[16]吴良镛教授提出了“有机更新”的理论,[17]在该理论的指导下进行北京菊儿胡同的保护与更新工作。上海“新天地”街区在尊重原有人文环境和传统建筑景观的基础上,拆除部分违章老建筑,打通街区内部与外部空间的联系,成功地重新复活街区,实现社会、经济与环境效益的有效统一。[18]福州“三坊七巷”保护与更新的模式则采用“除保留部分有意义、具有历史文化底蕴的保护建筑外,其他建筑则全部拆掉,接着在此基础上建设高层建筑”,其把重点全部放在大规模的商业性开发及其带来的经济利益上。[19]大致看来,国内外历史文化街区的保护工作大多是从保护街区建筑物、整体风貌景观等入手;对街区的更新工作主要是赋予旅游功能,研究对象主要是从游客角度[20]、街区相关利益者(如商家)[21]等出发,发展历史文化街区的旅游产业,而从街区所在的城市居民自身角度出发的研究很少。因此,本文从城市居民的角度出发,展开历史文化街区的保护与更新工作具有一定的研究意义。

(三)研究述评

纵览与城市记忆有关的文献发现,尚未有从此视角对上下杭历史文化街区展开研究。同时通过中国知网以上下杭为主题进行相关文献的搜索,一共搜索到64条结果,学者们对上下杭历史文化街区的研究方向主要是街区空间风貌建设、商业文化研究。针对上下杭历史文化街区保护与更新的研究却是寥寥可数,且涉及这方面的研究也只是从政府的职能角度出发。由此可见,上下杭历史文化街区目前还只是处在保护规划阶段,其更新工作任重道远。本文希望从城市记忆视角入手,调查福州居民关于上下杭历史文化街区城市记忆要素的感知评价,从而推动街区保护与更新工作的开展,保护好地方文化,延续福州历史文化文脉,彰显福州城市魅力,并且对其他类似的历史文化街区的保护工作提供一定的参考依据。

三、研究案例地

(一)地理位置与历史沿革

上下杭历史文化街区位于福州市台江区,它较为完整地保护留存着清末民国初期的历史风貌特色。上下杭历史文化街区具有浓厚的商贸文化、会馆文化以及民俗信仰文化资源,共有各级文物保护单位15处,被誉为“福州传统商业博物馆”。

上下杭曾经是福州市的商业重心和航运码头。明朝末期与清朝初期之间是上下杭历史文化街区兴盛的主要时期。当时上下杭历史文化街区内部水网系统密集分布,水上交通便利,三捷河、星安河等河道互通,便利的码头不但可以为当地居民提供取水、洗衣等条件,而且能够供船只停靠、装卸物品,成为闽江上下游货物集散中心。清末民国时期,上下杭商业贸易发展十分繁荣,盛极一时,上下杭历史文化街区也因此飞速发展。民国后期至今上下杭历史文化街区经历很多次的起起伏伏,尤其是在改革开放后的那段时期,由于福州城市往北方迁移,上下杭街区内部已然成为残破不堪、卫生环境恶劣、房屋十分密集的居民区,商业贸易功能和航海运输功能渐渐弱化,其街区功能逐步演变成为工业功能和居住功能。[22]

(二)上下杭历史文化街區保护开发现状

上下杭历史文化街区完整性保护与恢复的大规模筹划设计工作在2012年启动,2013年10月启动街区房屋征收工作,实施保护性整治,不拆旧房不建新房。2014年三坊七巷保护开发有限公司负责上下杭历史文化街区的保护与恢复工作,并于当年正式启动该项工作。2016年上下杭历史文化街区已经基本完成了三捷河两岸的保护与更新工作,向外开放了张真君祖殿和陈文龙庙两个景点。截至2019年已修复福州商务总会旧址、采峰别墅、陈文龙尚书庙(二期)、建郡会馆(一期)、黄培松故居5处文保单位,正在修复罗氏绸布庄、生顺茶栈、高氏文昌阁、曾氏祠堂4处文保单位,完成永德会馆等50处文物点和90处风貌建筑的修复,更新地块15处。

四、研究方法与数据来源

(一)研究方法

本文研究方法采用问卷调查法和半结构访谈法。以问卷调查方法为主,半结构访谈法为辅。具体如下:

首先,本次问卷基于城市记忆视角对上下杭历史文化街区的保护与更新工作进行调查。此问卷共分为三个部分。第一部分为受访者的个人基本信息,包括性别、年龄、月收入、受教育程度、职业、居住时长。第二部分为了解受访者对上下杭历史文化街区保护与更新工作的感知,将城市记忆元素融入题项设计中,并且以李克特5点量表方式进行问题设计,其中1分表示很不满意,2分表示不满意,3分表示一般,4分表示满意,5分表示很满意。调查受访者认为上下杭历史文化街区是城市记忆的代表,指标有上下杭历史文化街区是城市记忆保护的满意度、上下杭历史文化街区整体满意度和推荐意愿程度。第三部分为受访者对上下杭历史文化街区现阶段保护与更新工作的建议,包括对上下杭历史街区的保护和更新模式的看法,目前上下杭历史文化街区的保护和更新主要存在哪些问题,以及对上下杭历史文化街区未来建设方向的期望。

其次,为了深入了解受访者对于上下杭历史文化街区的城市记忆感受,本文采取非结构性访谈方法,线上随机采访了一些受访者对于现阶段上下杭历史文化街区保护与更新工作的看法,对问卷数据进行质性资料的补充,从而便于对福州上下杭历史文化街区保护与更新工作提出建议。

(二)研究资料收集

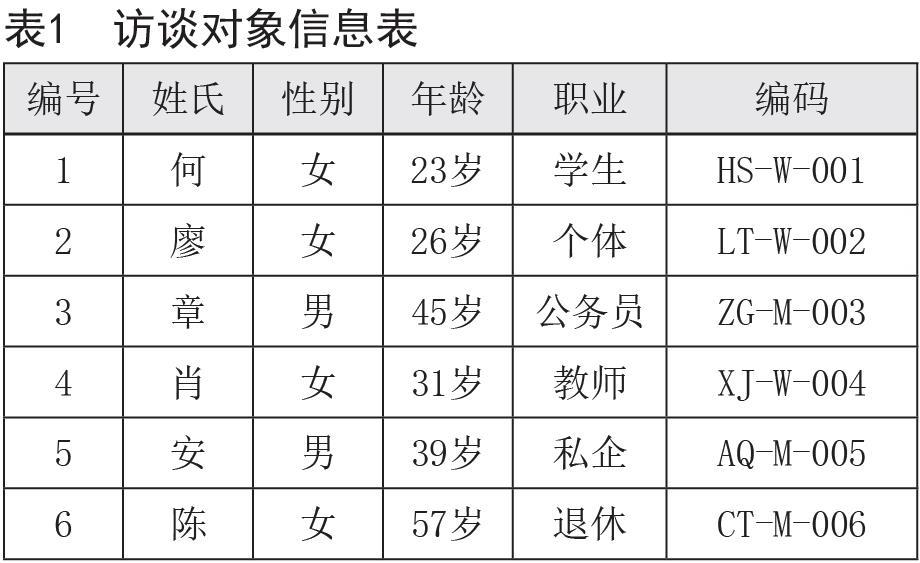

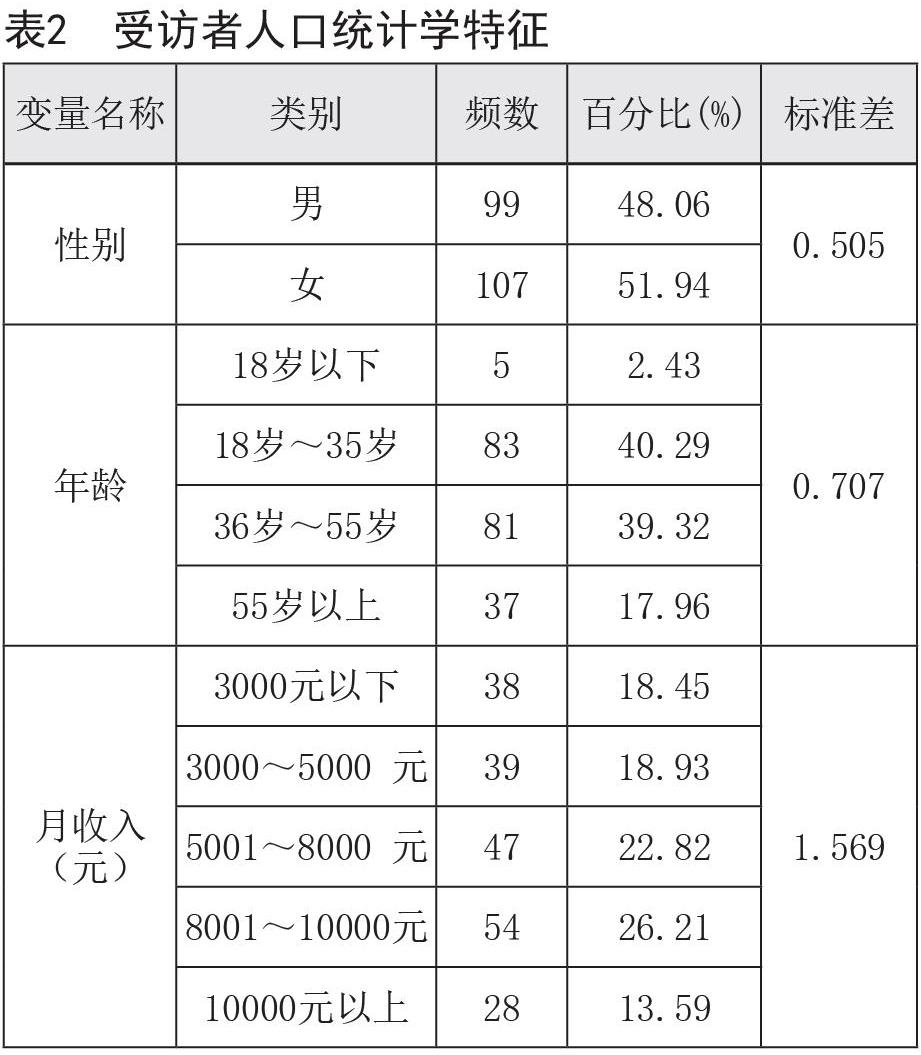

为了使本次研究结果更加准确可靠,研究过程注重保障研究数据的获取质量。考虑到目前受新型冠状病毒疫情的影响,笔者通过线上随机的方式,最终深度访谈了8位福州市居民。基于受访者对具有地方性明显特征的案例地的熟悉度、感知度,以年龄作为访谈报告人遴选的基本变量,保证所选样本的成熟性,同时兼顾变量的正态分布。在随机访谈过程中,年龄在18~35岁的福州居民为3位,36~55岁的福州居民为3位;55岁以上的福州居民为2位。访谈对象具体特征详见表1。

1.设计访谈提纲

本文访谈资料的收集采用的是半结构化访谈的方式。半结构化访谈是指按照一个粗略框架的访谈提纲而展开不是很正式的访谈。访谈者可以以自己先前撰写的访谈问题为指向,更进一步挖掘访谈时出现的细节,根据访谈过程中的实际情况做出灵活、必要的调整。为此,本文再一次梳理了和城市记忆及历史文化街区保护与更新研究有关的文献,对问卷调查进行补充,仔细斟酌之后设计了一份简略的半结构化访谈提纲。访谈提纲内容分为两部分:第一部分为访谈对象的基本信息,包括姓氏、性别、年龄、职业;第二部分为访谈对象对上下杭历史文化街区保护与更新工作的评价,包括现在对上下杭历史文化街区的记忆印象、上下杭历史文化街区保护宣传工作的评价、对其基础设施建设的评价以及上下杭最吸引人的地方有哪些。

2.访谈过程

本次访谈时间为2020年3月至4月,其间通过对上下杭历史文化街区的保护与更新工作开展的关注,在线上随机访谈HS-W-001、LT-W-002、ZG-M-003、XJ-W-004、AQ-M-005、CT-M-006、DT-W-007、FQ-M-008共8位福州居民。通过对来自微信、QQ聊天文字记录的梳理,剔除了和本文研究内容无关的信息,对文字表述不恰当的地方进行规范性梳理,构成本文访谈编码的重要资料来源。

五、研究结果分析

(一)人口统计学分析

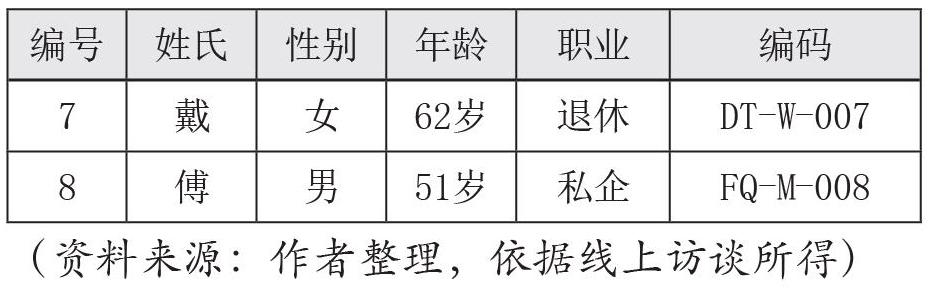

本次问卷于2020年3月14日至3月18日和4月15日至4月18日进行两次线上问卷发放,共收集223份问卷,剔除无效问卷,有效回收206份,有效回收率为92.38%。

通过对问卷样本进行人口统计学分析,结果显示:男性占48.06%,女性占51.94%,男女比例较为均衡。年龄层在18岁~35岁和36岁~55岁的受访者比例相当,分别占40.29%和39.32%;55岁以上的受访者占比为17.96%;18岁以下的受访者占比最少,为2.43%。在受访者的月收入调查中,3000元以下占比为18.45%;3000~5000元之间占比为18.93%;5001~8000元占比为22.82%;8001~10000元收入阶段占比为26.21%;10000元以上为13.59%。在受访者的受教育程度中,本科学历占比最大,为48.54%;大专和研究生及以上学历占比分别为18.93%和17.48%;高中/中专学历占比为10.68%;初中及初中以下学历占比最小,仅为4.37%。在受访者的职业分布调查中,企业单位人员占比最高,为32.04%;学生、事业单位人员以及个体户占比分别为17.96%、16.99%以及16.02%;总体来说,受访者职业分布较为广泛。在受访者的居住时长的调查中,居住时长为10~20年的受访者最多,占比为39.81%;20年以上的受访者占25.24%;5~9年的受访者占20.39%;5年以下的居民最少,占比为14.56%。由此可知,受访者对于福州的了解度较高,对福州的城市记忆基本有所了解。这为后续调查部分的真实性提供了依据(见表2)。

(二)受访者对上下杭历史文化街区城市记忆的感知评价

1.上下杭历史文化街区的城市记忆代表调查

在对受访者进行上下杭历史文化街区的“城市记忆”代表的调查中,如表3所示:人们普遍认为上下杭代表着“老福州文化”,闽商文化(商贸文化)较为突出,宗教信仰(民俗文化)及其他比重较低。“作为土生土长的福州人,我认为双杭路及附近的街巷能够代表老福州人的生活。记得小时候我常去那边玩,走街串巷吆喝的小贩,还有手工作坊店。附近的老房子有些规模很大,这边曾经是闽商居住聚集地,不愧是富裕人家的老宅。”【LT-W-002】“看到上下杭里面存在许多老会馆遗址,了解到这些古建筑代表着闽商文化历史。”【XJ-W-004】“这里的张真君殿、陈文龙尚书庙等充满着民俗文化气息。民间流传着‘民拜妈祖,官拜陈文龙的说法。”【CT-M-006】由此可知,上下杭历史文化街区的城市记忆代表是十分突出的,它能够代表福州这座城市的变迁和老福州人的生活轨迹。

2.受访者对上下杭城市记忆物质形态层面要素的满意度

在对上下杭历史文化街区的名胜古迹保护情况(老建筑、祠庙、民居等)的满意度调查中(见表4),大部分的受访者对名胜古迹的保护认可度较高(选择“满意”和“很满意”比例分別为50.97%和13.59%),由此可知上下杭历史文化街区的名胜古迹保护保护工作给受访者留下深刻印象。在对街巷格局保护情况的满意度调查中(见表4),大约2/3的受访者(选择“满意”和“很满意”比例分别为55.83%和11.65%)表示街巷格局规划保护工作做得不错。尽管大部分受访者对名胜古迹及街巷格局的保护工作表示赞许,但是还有部分受访者表示不是很满意。“上下杭历史文化街区给人的感觉相较于三坊七巷来说更为古朴,可能是还未完全开发的原因。有些建筑外围设置防护栏和维修告示,部分街巷存在废旧用地,与之相连的周边居民房显得有些破旧,还有存在给人感觉很空旷的空地。”【DT-W-007】“我观察到上下杭历史文化街区内的商业街还在进行修整设计,商业街内部的有些店铺的建筑外形偏现代化。”【ZG-M-003】

在休闲游览服务设施情况的满意度调查中(如表4),“很不满意”“不满意”以及“一般”的选项占比将近50%。“我发现上下杭历史文化街区的旅游服务功能很薄弱,很多相关服务设施还处在起步阶段。街区内没有具体的指示牌,也没有自动语音导览服务,导致我对上下杭的了解也仅停留在建筑文物介绍牌上面的内容。”【AQ-M-005】“去年节假日的时候,开车带我家人去那附近玩。感觉车流量很大,停车不太方便。”【FQ-M-008】

在对上下杭历史文化街区的商业形态(商家种类、特色、质量等)的满意度调查中(如表4),超过一半的受访者认为一般(选择“很不满意”“不满意”“一般”比例共51.95%),“不久前我刚刚到过上下杭,惊喜地发现这边竟然有肯德基。但是逛了一下街区的主体部分,发现商家连锁品牌大同小异,我在其他地方也能够看到。有些店面还在装修当中,希望能够出现反映上下杭地方特色的店铺,那样的话我会很感兴趣。”【HS-W-001】说明目前的入驻商家还未能体现出上下杭历史文化街区的特色。

在对上下杭历史文化街区的地方美食(豆芽煎饼、锅边糊等)的满意度调查中(如表4),选择“满意”和“很满意”的占比分别为51.46%和11.17%,可见大多数受访者对于上下杭的地方美食的认可度很高。“上下杭历史文化街区里面有家酒楼生意很火爆,还挺有特色的。”【ZG-M-003】“上杭路附近有家豆芽煎饼特别好吃,再搭配一碗锅边,这样简直是一顿完美早餐。”【LT-W-002】

3.受访者对上下杭城市记忆非物质形态层面要素的满意度

在对上下杭历史文化街区的闽商文化历史脉络保护的满意度调查中(见表5),选择“满意”和“很满意”的占比分别为50.49%和15.53%,由此可知多数受访者对于上下杭闽商文化的保护持认可态度,上下杭历史文化街区营造浓厚的闽商文化气息让受访者的记忆深刻。

在对上下杭历史文化街区的非物质文化遗产保护与宣传(节庆民俗、民间文艺等)的满意度调查中(见表5),将近一半的受访者认可度不高(选择“很不满意”“不满意”“一般”比例共49.52%),上下杭的非遗保护与宣传工作需要进一步的加强。“感觉街区内的非物质文化宣传活动不多,说来惭愧我对上下杭的非遗文化一无所知。”【AQ-M-005】

在对上下杭历史文化街区的老福州生活氛围的满意度调查中(见表5),大部分受访者(选择“满意”和“很满意”比例共66.02%)表示上下杭历史文化街区能够很好地体现了老福州人的生活氛围。

在对上下杭历史文化街区的会馆文化保护的满意度调查中(见表5),选择“满意”和“很满意”的受访者占比合为65.53%,表示上下杭历史文化街区十分重视保护会馆文化。

4.受访者对上下杭历史文化街区的整体感受及推荐意愿

在对受访者进行上下杭历史文化街区的整体满意度调查中(图1),绝大多数受访者对上下杭历史文化街区的认可度很高(选择“满意”和“很满意”的比例分别为64.56%和8.25%)。由此可见,受访者对上下杭历史文化街区持很高的认可态度,在他们心目中上下杭整体形象是很好的。

在对受访者进行是否愿意将上下杭历史文化街区推荐给其他人的调查中(图2),选择“愿意”和“非常愿意”的比例分别为52.91%和21.36%。他们很愿意将上下杭历史文化街区推荐给他人,这让他们感到很自豪。“如果有机会的话,我非常乐意参加上下历史文化街区的保护与更新工作的建设,能够为我的家乡贡献一份力量是我的荣幸。”【HS-W-001】

(三)调查受访者对上下杭历史文化街区保护与更新的建议

在对受访者进行关于上下杭历史文化街区保护与更新模式的看法当中(图3),41.75%的受访者认同对上下杭历史文化街区采用“大部分的建筑保护和维修改造,少数危房拆除重建”的措施;33.5%的受访者表示认同对上下杭历史文化街区采取“维持现状,只进行环境整治和房屋基础修缮”的措施;14.56%的受访者认同采取“除了少有价值的建筑外,大多数拆除重建”;赞同采取“什么都不动,保留原汁原味”措施的受访者占少数,比例为8.25%。

在进行关于上下杭历史文化街区保护与更新工作目前存在的问题调查中(图4),受访者认为上下杭历史文化街区主要存在的问题有:对街区定位模糊,没有能够同其他旅游历史街区相区分的特色;未把握历史文化保护与经济发展的平衡,造成商业化过度,破坏了其原有韵味;对重要历史建筑过度的保护与限制,造成了历史文化遗产价值利用的浪费。“虽然我了解这里是史学家研究闽商文化的中心,但是上下杭历史文化街区目前给我的感觉是特色不是很突出,没有发现区别其他历史文化街区的特色亮点。”【XJ-W-004】由此可知,尽管上下杭历史文化街区已经开展了保护与更新的规划工作,但是现阶段的努力还远远不够。

在对受访者进行对上下杭历史文化街区保护与更新工作未来发展的期望调查中(图5),受访者主要的意愿是希望上下杭历史文化街区的未来发展方向为历史风景为主的旅游休闲区(历史建筑游览参观等)和传统为主的文化区(闽商文化、宗教信仰等),二者占比分别为69.42%和68.93%;以现代为主的购物区(购物娱乐)和以综合服务为主的居住区比例相当,占比均为23.3%;其他方向的比例最少,占比为2.43%。

六、結论与建议

(一)结论

上下杭历史文化街区作为福州历史文化名城的一部分,具有得天独厚的优势,它就像是一本记录社会变迁的史册,见证了福州人生活的变迁发展。在现如今千城一面的情况下,更显珍贵。城市记忆不仅需要政府部门、规划单位的开发保护,更需要居民通过不同形式的社会活动进行保留和维护,从而加强居民的地方自豪感。作为保护福州城市记忆、延续福州历史文脉、传承福州本土优秀文化的重要空间载体,上下杭历史文化街区目前的保护与更新工作的空间有待进一步提高,因为它仍存在历史建筑保护工作不到位、基础服务设施建设不完善、入驻商家质量不高、街区功能定位不明确、非物质文化遗产的保护与宣传力度小等问题。

(二)建议

通过上文分析,提出几点针对性的建议,以期能够为上下杭历史文化街区的保护与更新工作提供一些帮助,从而为与之相似的历史文化街区的持续活力发展提供参考依据。

1.延续传统建筑形式,进一步注重“修旧如旧”原则

将上下杭历史文化街区内现有的建筑文物进行分类,进而采取分类整治的措施。最大化地恢复上下杭传统风貌,保存并修葺旧建筑,尽最大努力改造风格现代化的建筑,同时注重新旧建筑的协调与融合,使它们的风格清晰一致化,同时注重街区边缘与周边业态氛围的和谐。此外,对于那些因个人违章搭建、风貌观感不好的影响街区空间规划布局等不协调建筑,采取拆除方式处理。对于尚未开发利用的空地和废旧用地,结合史料背景及居民意愿等因素进行合理规划。

2.保护街区空间形态,进一步完善基础设施建设

在保护街区格局和考虑车流量的基础上,上下杭历史文化街区应该加快停车场建设进度和完善其道路交通功能,以保证街区内舒适的步行环境。尽快建立旅游导览服务设施,健全旅游服务质量监督机制。通过详尽、完善的导览服务,使得观光者可以深入了解上下杭历史文化街区的独特记忆,在游客心目中留下深刻印象,从而增强旅游吸引力。

3.明确街区功能定位,进一步平衡经济与文化价值

据了解,上下杭历史文化街区的商业功能正在完善当中,现已引导多种商业业态入驻街区。建议严格筛选入驻商家品质,评估商家店铺的种类、质量,最重要的是地域性特色。例如:复活街区内标志性商行,打造传统地方手工文创精品店等。这样既可以唤醒上下杭的专属城市记忆,又能够突出带有闽商文化性质的商业功能。同时在逐步完善上下杭历史文化街区商业功能的过程中,需要注意街区历史文化与商业价值之间的平衡,避免出现商业化过度的现象。

4.加大街区宣传力度,进一步提高历史街区保护意识

福州政府需要加强历史文化街区保护的宣传教育,普及历史街区的保护常识和树立保护意识,扩大全民参与的广泛度。通过报刊、公告栏、官网、电视、广播、微信、微博等各种网络广告媒介,加大福州上下杭历史文化街区的宣传工作。制定并大力推广上下杭专属城市记忆的纪录片,如“闽商”文化历史宣传片、“老福州”人的生活纪录片等,还原上下杭“独家记忆”,加强居民的地方认同感和自豪感;推出上下杭专属IP、旅游纪念品、宣传推广文化手册等媒介进一步加大上下杭的知名度。

5.深入挖掘街区记忆,进一步提高居民参与意识

上下杭历史文化街区蕴藏着许多福州城市记忆要素,这些城市记忆要素彰显了其在福州发展和变化过程中的重要影响。因此,上下杭历史文化街区要尽可能充分地挖掘这些城市记忆要素,加强闽商文化及会馆等地域文化的传承、老福州生活历史的保存、地域建筑的保护,这对展现福州历史文化街区的活力具有关键作用。

历史文化街区文化底蕴不仅体现在传统历史实体建筑上,也体现在非物质文化遗产项目里,更表现在世代居住于此的居民身上。他们长居于此形成的生活方式和随着时间沉淀的街区文化成为街区内在建设的极佳素材。因此,可以鼓励原住民和福州居民积极参与,增强地方认同感和自豪感,促进上下杭保护与更新工作的開展。例如,以上下杭传统口头文学中的民俗故事为背景,整理编写顺口溜或故事,邀请曾经生活在上下杭历史文化街区的居民进行诵读讲解;重新搭建戏台,邀请闽剧艺术家登台表演;邀请民间艺术家进行上下杭记忆的作品创作;利用现代虚拟技术在对应建筑场所,还原“老福州生活”场景;以优惠政策鼓励福州居民投资开设上下杭小吃美食店或是手工艺品店,还原福州味道。

总之,鼓励福州居民能够以各种各样的方式积极加入到上下杭历史文化街区的保护与更新工作的建设当中,再现上下杭繁华气象,进而重现上下杭历史文化街区的城市记忆,增强地域性特色,给前来参观的外地游客留下深刻印象,形成良性循环,从而保持上下杭历史街区的活力与生机!

说明:本研究受国家社会科学基金项目“节事活动融入旅游业的机理与模式研究”(17BJY158)和国家自然科学基金面上项目“闽台资源环境承载能力与区域发展耦合机理及调控”(D010502)资助。

参考文献:

[1]刘易斯·芒福德.城市发展史[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:571-572.

[2]习近平.《福州古厝》序[N].人民日报,2019-06-08(3).

[3]贾侨生. 城市记忆视角下历史街区活力复兴设计研究[D].重庆大学,2018.

[4]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:37- 41.

[5]Rossi A. The architecture of the city[M]. Cambridge: MIT Press, 1982.

[6]周玮,黄震方.城市街巷空间居民的集体记忆研究——以南京夫子庙街区为例[J].人文地理,2016,31(1):42-49.

[7]柏豪.寻找城市的记忆——以青岛市历史街区为例[J].山东农业工程学院学报,2015,32(6):103-110.

[8]朱蓉.城市记忆与城市形态——从心理学、社会学角度探讨城市历史文化的延续[J].南方建筑,2006(11):5-9.

[9]王晓晓,陈林飞,张艺.城市记忆与档案:探求城市历史文化价值的回归[J].档案学研究,2016(2):73-79.

[10]钱莉莉,张捷,郑春晖,刘培学,张家榕,张宏磊.地理学视角下的集体记忆研究综述[J].人文地理,2015,30(6):7-12.

[11]Sabate J, Tironi M. Rankings, creatividadyurbanismo. RevistaEure, 2008, 34(3): 5-23.

[12]周玮,黄震方,唐文跃,沈苏彦.基于城市记忆的文化旅游地游后感知维度分异——以南京夫子庙秦淮风光带为例[J].旅游学刊,2014,29(3):73-83.

[13]顾晓伟.历史街区──历史文化名城保护的重点[J].现代城市研究,1998(5):57-59.

[14]中国政府网.中华人民共和国文物保护法[EB/OL].(2002-10-28)[2021-07-22].http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61821.htm

[15]中华人民共和国国务院.历史文化名城名镇名村保护条例[Z].北京:知识产权出版社,2008.

[16]陈蝶.菊儿胡同,摇曳在传统与现代之间——吴良镛整治北京胡同的成功范例[J].中国建设信息,2004(22):33-36.

[17]阮仪三,孙萌.我国历史街区保护与规划的若干问题研究[J].城市规划,2001(10):25-32.

[18]马俭亮. 青岛中山路历史街区建筑保护与更新研究[D].青岛理工大学,2014.

[19]黄勇,石亚灵.国内外历史街区保护更新规划与实践评述及启示[J].规划师,2015,31(04):98-104.

[20]汪芳,严琳,熊忻恺,吴必虎.基于游客认知的历史地段城市记忆研究——以北京南锣鼓巷历史地段为例[J].地理学报,2012,67(4):545-556.

[21]孔翔,王惠,侯铁铖.历史文化商业街经营者的地方感研究——基于黄山市屯溪老街案例[J].地域研究与开发,2015,34(4):105-110.

[22]卢美松. 福州双杭志[M].北京:方志出版社, 2006.

The Protection and Renewal of Historical and Cultural Blocks in Characteristic Tourist Destination

Wang Tao,Liao Zheyi

(Wuxi Institute of Commerce,Wuxi 214153,China

Southwest University for Nationalities, Chengdu 610225,China

Fujian Normal University, Fuzhou 350117,China)

Abstract: The historical and cultural block owns abundant urban memory which witnesses the changes of urban history and continuity of culture. However, with the rapid development of urbanization, most historical and cultural blocks have gradually lost their urban memories and their history has been blocked. Consequently, the vitality of block is weaken, and the relationship between the development of block and the conservation of block culture becomes more tense. Therefore, Fuzhou Shangxiahang historical and cultural blocks is one of the representatives of Fuzhou city memory.,which is chosen as the research subject in this paper. By means of questionnaire survey and interview, this paper explores the perception and evaluation of Fuzhou residents on the protection and renewal of Shangxiahang historical and cultural blocks, summarizes the deficiencies of the current protection and renewal work, and puts forward targeted strategies and Suggestions. In this way, it is hoped to promote the vitality and renewal of Shangxiahang historical and cultural blocks, protect the inheritance of Fuzhou's city memory, and provide certain reference for the development of other similar historical and cultural blocks.

Key words: city memory;historical and cultural block;protection and renewal;historic blocks in Fuzhou Shangxiahang

責任编辑:王明洲