中国古代食鼠现象的时空演进与影响因素研究

李珊珊

摘 要:中国历史上食鼠现象由来已久,先秦时期已有食鼠记载。从先秦至南北朝,食鼠现象主要集中于中原一带,西北亦有少数记载,西南地区直到十六国时期才出现食鼠记载。至唐宋元时期,西北、南方食鼠记载明显增加,以岭南地区最为典型,并出现超过北方之势。明清时期,食鼠重心已完全转向岭南、西南、西北一带,与中原相比,这些地区的食鼠更趋于平民化、大众化。总的来说,先秦至明清时期,食鼠重心经历了一个由中原向岭南、西南、西北转变的过程,有一个从中原向周边隐退的趋势。这一转变的形成其实质是区域经济发展水平、饮食习惯、自然环境差异、医学认知等因素共同作用下的结果。其中,医家论述的鼠类药用方法是促成食鼠风俗流传至今的重要因素。

关键词:历史饮食地理 食鼠现象 时空演进

食鼠是贯穿中国历史社会的一种特殊现象,随着社会经济发展的不断深入,这种饮食现象走向式微。相比当下,明清时期部分地区仍具有较强的食鼠风尚,这是多种因素作用下形成的复杂结果,值得深思。在以往的中国鼠类动物研究中,学者们的关注点主要集中在鼠疫1、鼠文化2等方面,亦有一些专门探讨古人食鼠现象的成果3产出,但仅是断代性、区域性或概述性的研究。有鉴于此,本文拟从历史饮食地理的角度,以全国为范围,研究先秦至明清时期的食鼠现象,复原古代食鼠的时空演进过程,探究相关影响因素。

一、中国古代食鼠现象的时空演进

(一)先秦时期

先秦时期,今北京、洛阳一带已经出现食鼠现象。商周时期,鼠是中原贵族的重要肉食品,主要食用方法是炙成鼠干。

中国食鼠现象最早可追溯到新石器时期。从考古学相关成果来看,新石器时代遗址中存在多种鼠类动物的化石,如田鼠、黑鼠、竹鼠等。有学者根据北京猿人遗址内发现的两种田鼠、两种仓鼠和林姬鼠遗骸皆有被火烧过的痕迹,未见全副骨架,推断在这一时期北京猿人将鼠类动物作为食物进行食用。1但这一发现仅能推断出新石器时期北京一带已有食鼠行为,而在同一时期的其他遗址中出土的鼠类动物遗骸总量较少,看不到食用的痕迹。例如在云南禄丰遗址中发现的鼠类动物,包括滇刺鼠、原始猪尾鼠、三趾马层猪尾鼠的牙齿化石仅白余枚。2在安阳殷墟遗址中发现的黑鼠、竹鼠遗骸数量皆在一百以下,田鼠遗骸数量不足十。3榆林火石梁遗址中仅发现两件鼠类右下颌遗骸4。如果将鼠类动物作为食物,其遗骸数量应远不止于此,且当时猿人死后遗体大多直接埋于地下,生物入侵可能性不大,因此,不能判断出新石器时期其他地区猿人是否以鼠为食。

目前为止,最早有关食鼠的文字记载出现在商周时期的洛阳地区。这一时期由于生产力不足,肉类食物难得,个别地区开始将鼠作为食物。《尹文子》载:“郑人谓玉未理者为璞,周人谓鼠未腊者为璞。周人怀璞,谓郑贾曰:‘欲买璞乎?郑贾曰:‘欲之。出其璞视之,乃鼠也,因谢不取。”5此处的“周”应是指周之洛邑,今洛阳一带。“鼠未腊者为璞”意为将未风干的鼠肉称之为“璞”,而在古代“璞”有美玉之意。由此可见:其一,西周时期都城一带人民已经将新鲜鼠肉视为食物,并认为其可以用于商品交换;其二,这一时期鼠作为食物在洛邑一带地位很高,且当地对鼠的料理方式不止一种,其中风干这一料理方式尤其受贵族喜爱。周统治者为获得风干后的兽肉,曾专设官职整治干储,将新鲜兽肉进行腌制。《周礼》载:“腊人掌干肉,凡田兽之脯腊胖之事。”6食用风干后的兽肉,在当时还有一套严格的等级制度限制。先秦时期大多是以鼎的数量反映其地位高低,至西周时用鼎制度趋于完善。《仪礼》虽然写定于战国时期,但内容大都源于西周古礼。7《仪礼旁通图·鼎数图》对《仪礼》中所提及的用鼎制度进行整理,记载三鼎者可用食物标准在一鼎的基础上加以腊、鱼配之,即仅许三鼎“士”以上的阶层食用腊肉。8

(二)两汉魏晋南北朝时期

西汉时期,部分贵族继承前代将鼠作为食物的习俗,从出土动物遗骸中发现,陕西、河北一带贵族仍以鼠为食。东汉以后食鼠观念转变,鼠不再作为日常食物出现。至魏晋尤其是南北朝时期,由于战乱不断加之自然灾害频发,这一时期南北方皆有被迫以鼠为食的现象。

通过考古发现可以断定,西汉时期陕西、河北部分贵族仍以鼠为食。1998年开始,考古学者对陕西汉景帝阳陵陵园内封土东侧十一至二十一号外藏坑进行发掘,其中发现两只褐家鼠遗骸,9有学者根据动物学调查资料中的褐家鼠生活习性、打洞能力与阳陵实际情况,证实阳陵内的褐家鼠并不是外来入侵,而是作为汉景帝的食物进行陪葬。10除此之外,1968在河北发现的西漢中山靖王刘胜及其妻子窦绾之墓中出土了大量鼠类动物遗骸,包括岩松鼠、社鼠、褐家鼠(大家鼠)、大仓鼠等鼠类动物,在陶罐中发现百只左右的社鼠和褐家鼠骨骼,陶瓮中有社鼠、岩松鼠、黄鼬全身骨骼,11个别陶器明确登记有盖,壶内为社鼠、褐家鼠、大仓鼠动物遗骸,1即生物后来入侵的可能性低。由此可确定以上陵墓中所发现的鼠类动物为陪葬品,是当时皇室饮食结构中重要的组成部分。

东汉时畜养技术不断得到改善,家畜饲养业得到发展,人们日常可食用肉类增多,加之鼠类动物肉量少、繁衍速度快、偷窃粮食作物而逐渐被人所不耻。师古曰:“如鼠之窃,如狗之盗。”2这一时期鼠肉已不再作为日常食物出现。《汉书》记载苏武被掳至北海3后为保命掘野鼠而食,“匈奴以为神,乃徙武北海上无人处……武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之”4。东汉末年东郡太守臧洪及其部下被围于城中,“初尚掘鼠煮筋角,后无所复食者”5。可以看出东汉以后,食鼠风气与前代相比出现较大变化,食鼠现象多在极端情况下出现。

魏晋后期尤其是南北朝时期,大一统国家愈发分裂,各地战乱、自然灾害不断,食鼠现象有所增加。例如南朝宋时朱修之及军队被围滑台(今河南),“数月粮尽,将士熏鼠食之,遂陷于虏”6。梁武帝时,侯景攻台城(今江苏),城内大饥,“皆熏鼠捕雀而食之”7。同时,日常耕作也受到战争影响,耕地荒废,农作物大量减少,百姓被迫以鼠为食物。如徐龛、石勒交侵兖州时,“百姓饥谨,或掘野鼠蛰燕而食之”8。除了战争因素影响外,自然灾害频发也是食鼠现象增加的重要原因。后赵建武二年(336),军旅不息加上当地长年干旱,导致“百姓嗷然无所生赖,或掘野鼠捕蛰燕而食之”9。北齐时太行山、常山以西10霜旱灾频发,“降户掘黄鼠而食之,面无谷色”11。

至十六国时期,西南地区首次出现食鼠记载。《十六国春秋》记载,宁州刺史李秀令王载督战,当时“食粮已尽,但茹草炙鼠为食”12。晏平五年(310)巴郡大乱,李骧乘机攻涪城,城内“固守不下,士卒皆熏鼠而食,饿死甚众”13。

从以上梳理可知,这一时期食鼠风气骤变,但食鼠的范围有所扩大,总体上仍以北方为主,集中于中原地区,西南地区开始出现食鼠记载。

(三)唐宋元时期

自唐代开始,关于岭南、西北一带食鼠现象的记载大量增多,同时,这一时期开始出现新的鼠类食用方式,食鼠风气之内涵再次发生较大变化。

唐一代,岭南地区首次出现食鼠记载。唐人张鷟所著《朝野佥载》载:“岭南僚民好为蜜唧。即鼠胎未瞬、通身赤蠕者,饲之以蜜,钉之筵上,嗫嗫而行,以箸夹取啖之,唧唧作声,故曰蜜唧。”14“蜜唧”是岭南僚民特有的鼠类食材料理方式与拟声词结合后的简称,具体操作方法是把刚出生的幼鼠仅以蜂蜜饲养,一段时间后直接食用,食用时活鼠发出唧唧的叫声,故称“蜜唧”。这是中国历史上罕见的食活鼠现象,同时也表明至少至唐代时已经出现野生鼠向半人工饲养转变。《岭外代答》记载道:“深广及溪峒人,不问鸟兽蛇虫,无不食之……遇鼠必执,不别小大。”15岭南人还给鼠类取了一个较为雅致的别名,即“家鹿”,“广南人食鼠,谓之家鹿”1。嘉庆《广西通志》中也有记载:“岭南人鼠曰家鹿,皆常所食者。”2以鼠为食,为之命名,体现出岭南人对鼠类食物的喜爱。宋时,海南黎民也将鼠作为食物。苏轼被贬至海南期间因难得肉食,当地土人“荐以熏鼠烧蝙蝠”3为食,苏轼大为震惊,将此事记于诗中。

北方则将黄鼠视为珍品。沙漠多产黄鼠,“村民以水灌之,味极肥美……辽、金、元时以羊乳饲之,用供上膳,以为珍馔”4。元朝时山西的黄鼠十分有名,被称为“玉食”,为保证食材来源,朝廷“置官守其处,人不得擅取也”5。

在这一时期,南北方的食鼠现象均有增多,且南方已有超越北方之势。而岭南、西北地区不仅主动将鼠作为食物,还出现了特殊的料理方法,岭南地区出现“饲之以蜜”,西北地区出现“以羊乳饲之”,這表明总体上食鼠现象较前代而言趋于平常化。

(四)明清时期

明清时期风俗类著作、地方志对各地饮食、物产有专门记载。在这一背景下,通过史料记载能够准确定位出现食鼠的地区,故食鼠现象的分布格局在这一时期最为明显。

明清时期北方继承前代视黄鼠为珍的食鼠风尚。《长安客话》载:“黄鼠,北产推珍味,南来怯陋容。”6《清稗类钞》中记载当时北方“炕头炙炭烧黄鼠,马上弯弓射白狼”7的生活场景。明成祖定都北京后将食鼠风气带入京中。《酌中志》记述晚明宫中饮食生活,载“斯时所尚珍味……塞外之黄鼠”8,可见当时北京权贵将黄鼠视作珍味。为满足京中权贵需求,各地争相进贡黄鼠。如大同一带盛产黄鼠,辽时就已用于进贡。至明代,当地官员为满足朝贵口腹之欲,下令军中捕捉黄鼠,一时之间当地出现黄鼠“价腾贵,一鼠可值银一钱,颇为地方贻害”9的情况。洪熙元年(1425),居庸关都督进献黄鼠,虽被皇帝以懈怠军事为由训斥,但仍可看出进献黄鼠在当时已成常态。

青海地区喜食鼩鼠,并加辣椒调味。据《清稗类钞》记载:“青海有鼩鼠……土人有捕而炰啖者,加椒辣,味甚美。”10就味道而言,清人徐珂认为青海之“辣鼠”更胜于粤人之“蜜鼠”。

这一时期,北方不仅有主动而为之的食鼠现象,还有因遇灾年被迫以鼠为食的记载,例如弘治六年(1493)春,山东、山西因大旱,“民饥,掘鼠为食”11,“春大旱,饥民掘鼠为食”12。嘉靖年间,陕西商洛、湖北汉沔遇大饥,当地多竹鼠,“饥民甚赖之”13。崇祯十四年(1641)冬,河南西华县遇大饥,“穷民皆以鼠为粮”14。

在岭南地区,明清时期食鼠风俗记载胜于唐宋元时期。广东饮食风俗尚鼠,以田鼠、竹鼠为最。顺德一带喜食田鼠,将体积较大的田鼠制作成鼠干,“以待客筵中,无此以为不敬”15。当地人通过经验得出,用蔗田中的田鼠炙成的鼠干味道更佳。除宴客之外,时人认为黄鼠还具有药用价值,光绪《广州府志》载,田鼠“生服可解蛊毒”1。除田鼠外,竹鼠也是广东地区食用频率较高的鼠类食物。《广东新语》云:“竹……味如甜笋……傜中以为上馔。”2竹即为竹鼠,广东少数民族视为上馔。道光《广东通志》云:“竹鼠……味如鸭肉。”3两处史料对于竹鼠口味的记载相差较大,可能是由于料理方式不同。《云南图经》称广西府“有曰沙蛮者……掘鼠而食之”4。宾州地区(今广西宾阳一带)将鼫鼠作为祛热气良药,取其肚入药,可治咽喉痹痛及一切热气。《本草纲目》记载:“宾州鼫鼠专食山豆根,土人取其腹干之入药,名鼫鼠肚。”5明清史料中大量出现岭南食鼠记载,可见这一时期岭南食鼠已蔚然成风。

在西南地区,鼠类食物被用于款待宾客,甚至作为贡品出现。顾炎武《天下郡国利病书》载:云贵“汉、夷杂处……甘犬鼠,非上宾不设。”6始见于唐的岭南特色“蜜唧”至明代已作为祭祀贡品。《陶庵梦忆》在叙述祭祀贡品时提到“云南蜜唧”7。

浙江阳平地区也有食竹鼠之风。《清稗类钞》记载浙江平阳产竹鼠,“得之者沃以沸水,毛尽脱,煮之、炒之均可,清腴爽口,润肺消痰”8。徐珂回忆其父在平阳时,曾以竹鼠作为常餐,表明竹鼠作为食材在平阳十分常见。

通过以上梳理可知,中国古代食鼠现象呈现出由中原向南北逐渐发展的趋势。以唐代为界,唐以前食鼠现象集中在北方尤其是中原一带。唐以后南方食鼠现象不断增加,以岭南地区最为突出。直到明清时期南北方食鼠现象的记载仍有不同程度的增加,食鼠空间格局趋于稳定。

二、影响中国古代食鼠现象时空演进的因素

由上文梳理可知,中国古人或主动或被动地长期维持着以鼠为食的风俗,至明清时期,食鼠风俗的空间格局趋于稳定,这是多种因素共同影响的结果。

(一)区域经济发展水平影响古人的食鼠需求

就全国范围而言,在经济发展水平整体较落后的时期,食鼠现象主要集中在经济相对发达的中原地区,而随着经济水平不断进步,中原人渐以鼠为耻,中原地区的食鼠现象逐渐减少,食鼠逐渐转变为边远地区的日常风尚。

西汉以前食鼠现象集中在作为农业文明核心区的中原,这里农业生产相对发达,粮食作物是人们的主食,家畜饲养业相对落后,肉食品显得异常珍贵,大多只供贵族食用。《礼记·王制》中记载“庶人无故不食珍”9,这里的“珍”代指肉类食物,《国语·楚语下》曰“庶人食菜”10,足见先秦时期普通百姓日常以蔬菜类为食,难以吃到肉类。而鼠类动物随处可见,较易获取,自然便成为民众的主要肉食品。至汉代,社会经济水平整体得到提高,一方面西汉末年江南地区人口大量增加,据《汉书·地理志》和《后汉书·郡国志》约略比较,扬州人口从三百二十一万增加到四百三十四万,荆州人口从三百七十四万增加到六百二十七万,益州人口从四百五十五万增加到七百二十四万,与此相对应,南方农业经济迅速发展,东汉朝廷在饥荒时可向江南地区大量征调粮食,饥荒问题得到缓解。另一方面,家畜饲养业发展,可食用家畜增多,从汉墓考古中发现西汉中后期出现了大量陶猪、陶羊、陶鹅、陶鸭、陶鸡、陶牛等随葬物。另外,在饲养技术方面以家猪为例,猪作为当时主要的肉食来源,其选育与饲养管理技术达到新的水平。从出土的汉墓猪俑、陶猪模型可以推测出,汉代北方地区已培育出优良的猪种,东汉的陶猪与现代四川黑猪十分相似。1以上,反映出汉时家畜饲养业发展迅速,可食用肉类增多,鼠已经不再作为主要肉食出现。

(二)饮食习惯影响食鼠风俗的地域传承

南北朝以后,中原食鼠现象逐渐减少,西北及岭南地区在饮食习惯的影响下,食鼠现象不降反增。与中原相反,西北、岭南地区食鼠现象并没有随着经济水平的提高而将食鼠行为视为不耻,某些地区甚至将鼠肉视作珍品,这与该地区长期以来存在的独特饮食习惯有关。西北、岭南地区长期保持着食野食杂的饮食习惯,“西北人食陆畜……食陆畜者狸兔鼠雀以为珍味”2,岭南地区则以广东最为典型,《清稗类钞》记载“粤东食品,颇有异于各省者。如犬、田鼠、蛇、蜈蚣、蛤、蚧、蝉、蝗……”3。受这样的饮食习惯影响,相比其他地区民众,西北、岭南民众对食材的包容度更高,鼠类在这里有更广泛的食用群体,食鼠风俗在这里有更高的认同度,民众乐于将食鼠风俗传承下去,在当今广东仍有一定影响力的“蜜唧”食法便有力印证了这一点。

(三)自然環境差异制约鼠类食材的获取

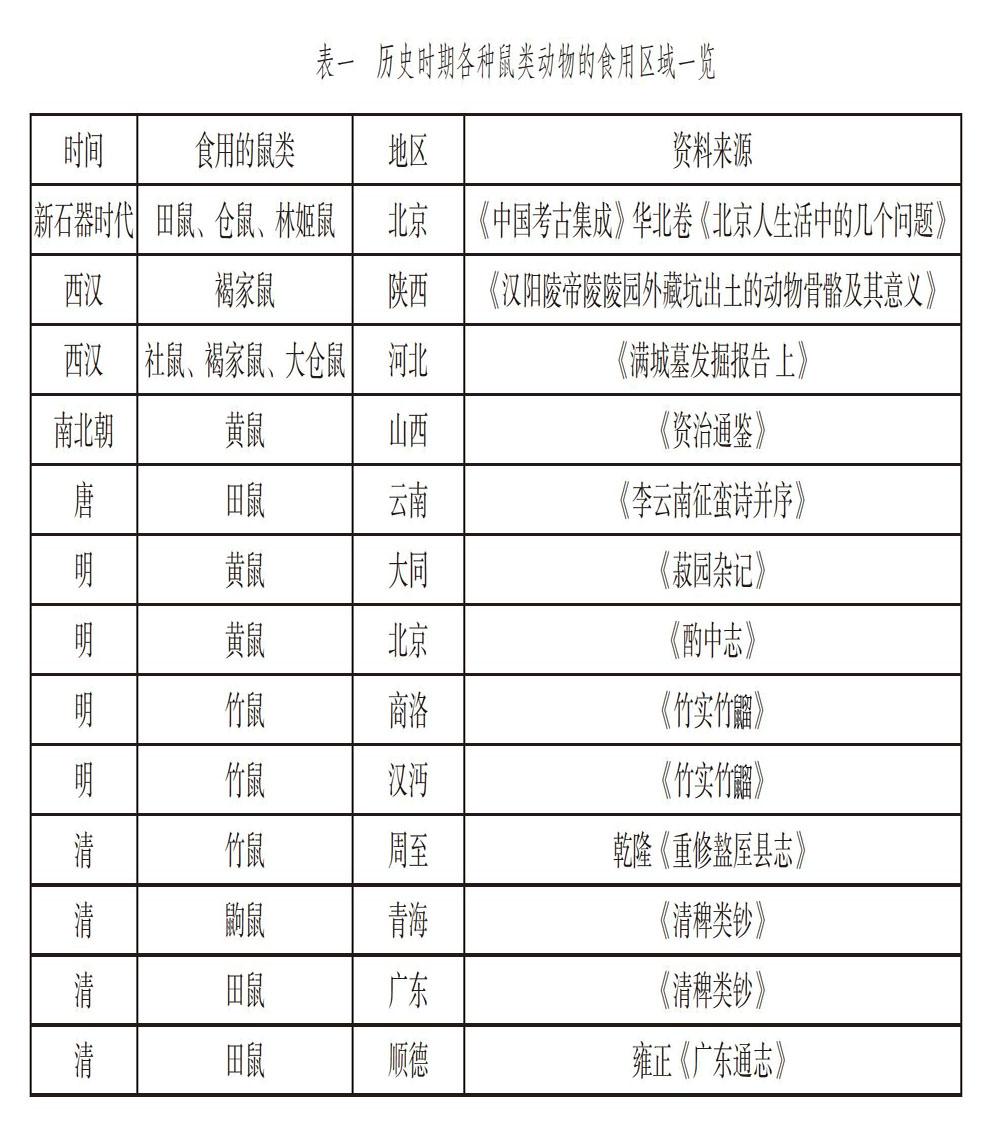

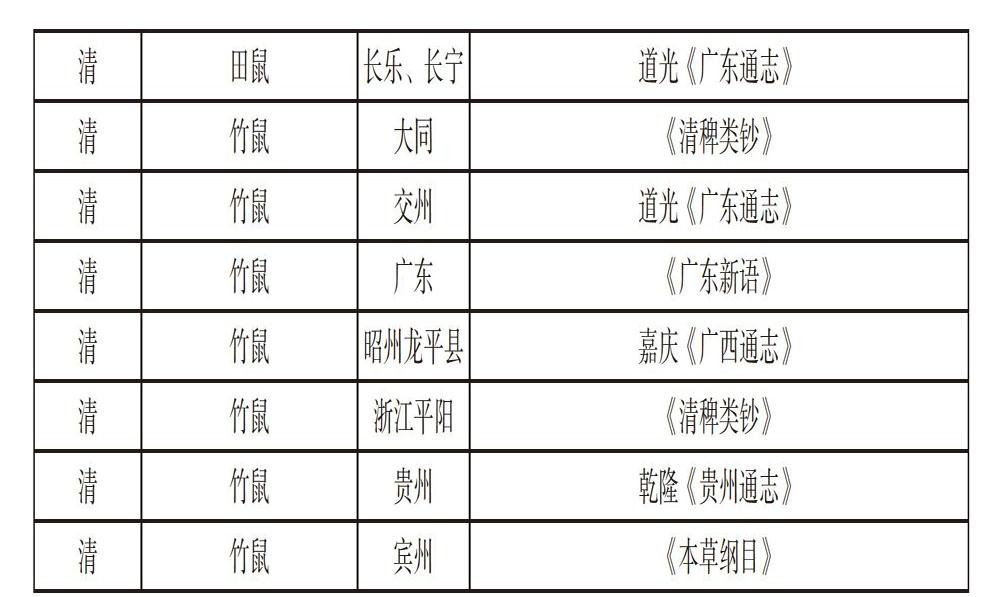

《博物志》载:“东南之人食水产,西北之人食陆畜。食水产者,龟蛤螺蚌以为珍味,不觉其腥臊也。食陆畜者,狸兔鼠雀以为珍味,不觉其膻也。”4靠山吃山,靠海吃海是古人长期以来的生存经验,自然环境主导着动植物的生长格局,并对地域饮食食材的获得产生重要影响。笔者通过爬梳史料,发现古人食用的鼠类种类存在一定的区域差异,如表一所示:

表一 历史时期各种鼠类动物的食用区域一览

由上表可知,北方多食黄鼠,而南方多以田鼠为食,尤以岭南为最,竹鼠的食用则南北方皆有,这种食用区域差异的形成与各种鼠的生长习性密切相关。黄鼠主要生长在内蒙古及东北一带的草原附近,栖居于较坚实的沙土地区,如半沙坨地、草原及耕地附近,阡陌与道路的两侧。1草原、荒漠地区食物种类不够丰富,同时,这里的黄鼠较多,味道肥美,便成为了当地人的优良食材。竹鼠“居竹林中,以竹为食,不食他叶”2,历史上竹鼠的分布最北“是从西安到安阳一线,即北纬三十四度多到北纬三十六度多一线”3,因此,历史上有大面积竹林分布的地区都可寻觅到竹鼠的踪迹。而田鼠则多生长于南方稻田中,是南方人唾手可得的食材。总之,在交通贸易不甚发达的古代,就地取材是获取食材的主要方式,而适宜黄鼠、竹鼠、田鼠生存的自然环境各不相同,使得一定地域内的民众只能大规模获取特定的鼠类。

(四)医家认知影响区域人群对食鼠的接受程度

古代医家历来提倡食补观念,《黄帝内经》提出:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气。”4唐代名医孙思邈认为:“夫为医者,当须先洞晓病源,知其所犯,以食治之;食疗不愈,然后命药。”5在食疗观念的影响下,人们往往会为达到健康目的而放宽对食材的要求,鼠类即一例。

医家认知下的鼠类具有良好的食疗价值。孙思邈《千金翼方》记载多种鼠类的性味和食用价值。如鼺鼠“主堕胎,令产易,生山都平谷”6。鼹鼠“味咸,无毒。主痈疽诸瘘蚀恶疮,阴烂疮。在土中行,五月取,令干,燔之”7。土拨鼠“肉味甘性平,虽肥,而煮之无油味。多食难克化,微动风”8。元代养生著作《饮食须知》对鼠肉的性味、人们食鼠的忌讳有所记载,“老鼠肉味甘性热,误食鼠骨,能令人瘦。鼠涎有毒,若饮食收藏不密,涎坠其中,食之令人生鼠瘘,或发黄如金。鼠粪有小毒,食中误食,令人目黄成疸。被鼠食残之物,人忌食之”9。明代李时珍《本草纲目》中详细记载鼠不同部位、不同鼠类的食疗方法,例如“齿若年多不生者,取雄鼠脊骨作末,揩折处齿立生如故”“鼠肉煮汁作粥,治小儿症瘕”等。上述著作的作者皆为西北人与南方人,他们的著作成书刊刻后,西北地区、南方地区受其知识体系影响更为深刻,进而提高民众对食鼠现象的接受度。

直至今日,虽然很多地区已很少将鼠类直接烹食,但是鼠类的药用现象仍然存在。如广东的胎鼠酒,“用刚出生的小老鼠泡酒,可以驱风寒、治头痛、产后风”1。医家认知的影响力可见一斑。

三、结语

通过对中国古代食鼠现象的探讨,我们总结出以下两点重要认识:

(一)食鼠现象最早出现在中华文明的发祥地——中原地区,且加工过的鼠肉最初仅贵族可食用;唐宋元时期,食鼠现象逐渐由中原向周边扩散;明清时期,食鼠现象已呈南北皆有之势,并非岭南地区独占鳌头。总体来看,中国古代食鼠现象有一个从中原向周边隐退的分布趋势。

(二)古代医家记述的鼠类药用方法促进食鼠风俗的发展。鼠类在医药书籍中以各种面貌出现,而食谱中关于鼠类的烹饪技法较为单一或缺乏,使得古人对鼠类食用方法的认知很大程度上需要依靠医家的药用知识。可以说,在某种程度上,药用方法是食用方法的变相呈现。

食鼠,作为一种饮食现象,在我国古代是长期存在的。岭南地区的独特料理方式以及延续至今的鼠类菜肴是造成外省人对其产生“无所不吃”刻板印象的原因之一。在搜索引擎中检索“吃老鼠”一词,相关结果提及最多的便是广东地区。不过,近年的一项研究结果表明,虽然外省人普遍认为广东人喜食田鼠,但是在广东省内的调查中,经常吃田鼠的选项得票为零。2可见,这种他者认知与地方实际存在严重偏差,其实质是人们普遍对饮食的地方性知识了解程度不高。因此,研究某一特殊食材在古代饮食文化中的地位变化与嗜食区域的转移,对于消除区域文化偏见有重大意义。

责任编辑:厐思纯