川西北中二叠统栖霞组沉积特征及古地貌响应

刘文栋,钟大康,孙海涛,曾鑫耀,梁雪祺,胡欣,李荣容,彭思桥,宋雨佳

1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249

2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249

3.中石油西南油田分公司川西北气矿,四川江油 621741

0 引言

四川盆地西北部中二叠统栖霞组发育厚层白云岩储层,成为近年来油气勘探开发的重点层系。早期,盆地内栖霞组勘探主要集中在蜀南地区,以寻找灰岩缝洞型储层为主[1];20世纪70年代,川西北河湾场构造带开展油气勘探,未发现栖霞组白云岩,获得地质储量较少;21世纪初,川西北矿山梁构造带矿2井,钻遇栖霞组44 m厚白云岩,虽储层产水,未在其中获得油气,但证实了该地区厚层白云岩的存在[2-3]。2012年,川西北双鱼石构造带双探1井,钻遇栖霞组厚层孔隙型白云岩储层,2014年完井测试获气87.6×104方/日,至此拉开了川西北栖霞组白云岩勘探的序幕。随后在该地区又相继部署了双探3井、双探8井、双探12井以及双鱼001-1井等,均获高产工业气流,显示出该地区中二叠统栖霞组具有巨大的勘探潜力。前人研究多表明,川西北栖霞组白云岩发育与高能滩相沉积关系密切[4-6],因此,对该地区栖霞组沉积特征和沉积格局进行研究,查明栖霞组滩相白云岩储层发育和展布规律,对该地区栖霞组油气勘探具有重要意义。

前人对川西北中二叠统栖霞组沉积相已做了大量研究工作,并提出了不同观点。黄先平等[7]从全盆地出发,发现四川盆地中二叠统碳酸盐岩主体为滩相沉积,有利储集相主要分布在川西—川南一带,沿盆地边缘呈弧形展布;陈宗清[1]认为四川盆地栖霞组为碳酸盐岩台地沉积,川西北部属于台内浅缓坡高能相带,具备发育有效储层的条件;胡明毅等[6]结合层序地层学理论,认为盆地西部在栖霞晚期沉积水体较浅,发育高位体系域,于川西—川西北一线发育台缘滩;魏国齐等[8-9]认为扬子板块西缘栖霞组沉积早期主要由海侵体系域构成,晚期发育高位体系域,在川西一带发育台地边缘相,并进一步指出台缘高能滩为栖霞早期较低能开阔浅水沉积的基础上发育而来,区域上分布于龙门山和米仓山山前带;同时,亦有学者认为川西北栖霞组属于碳酸盐缓坡或兼具发育台地边缘的缓斜坡沉积[10-13]。经过前期众多研究,川西北地区栖霞组沉积演化以及沉积相展布大体轮廓已基本建立,但栖霞组滩相沉积范围刻画不够清晰,滩体纵向和平面演化规律研究相对薄弱,导致对川西北地区栖霞组大规模滩相沉积发育时期和空间展布认识不足,缺乏预测性。同时前人多从沉积角度出发讨论栖霞组滩体发育规律,对川西北地区栖霞组沉积期古地貌的研究不多,栖霞组白云岩储层发育主控因素还未明朗,制约了该地区油气勘探开发进展。针对以上问题,本文在前人研究基础之上,利用野外露头、岩心观察、大量薄片分析鉴定、测井和地震资料,并结合区域构造沉积演化,分期次对栖霞组沉积特征和沉积格局展开研究,探讨栖霞组大规模滩相沉积发育时期和空间展布范围;同时,结合沉积特征和栖霞组白云岩发育规律,从四川盆地区域构造活动方面讨论川西北栖霞期基本古地貌特征,分析古地貌对高能滩相沉积的影响及其与白云岩储层发育之间的关系,明确栖霞组白云岩储层发育主控因素,预测栖霞组有利沉积相带分布,以期为该地区油气勘探提供沉积储层依据。

1 区域地质概况

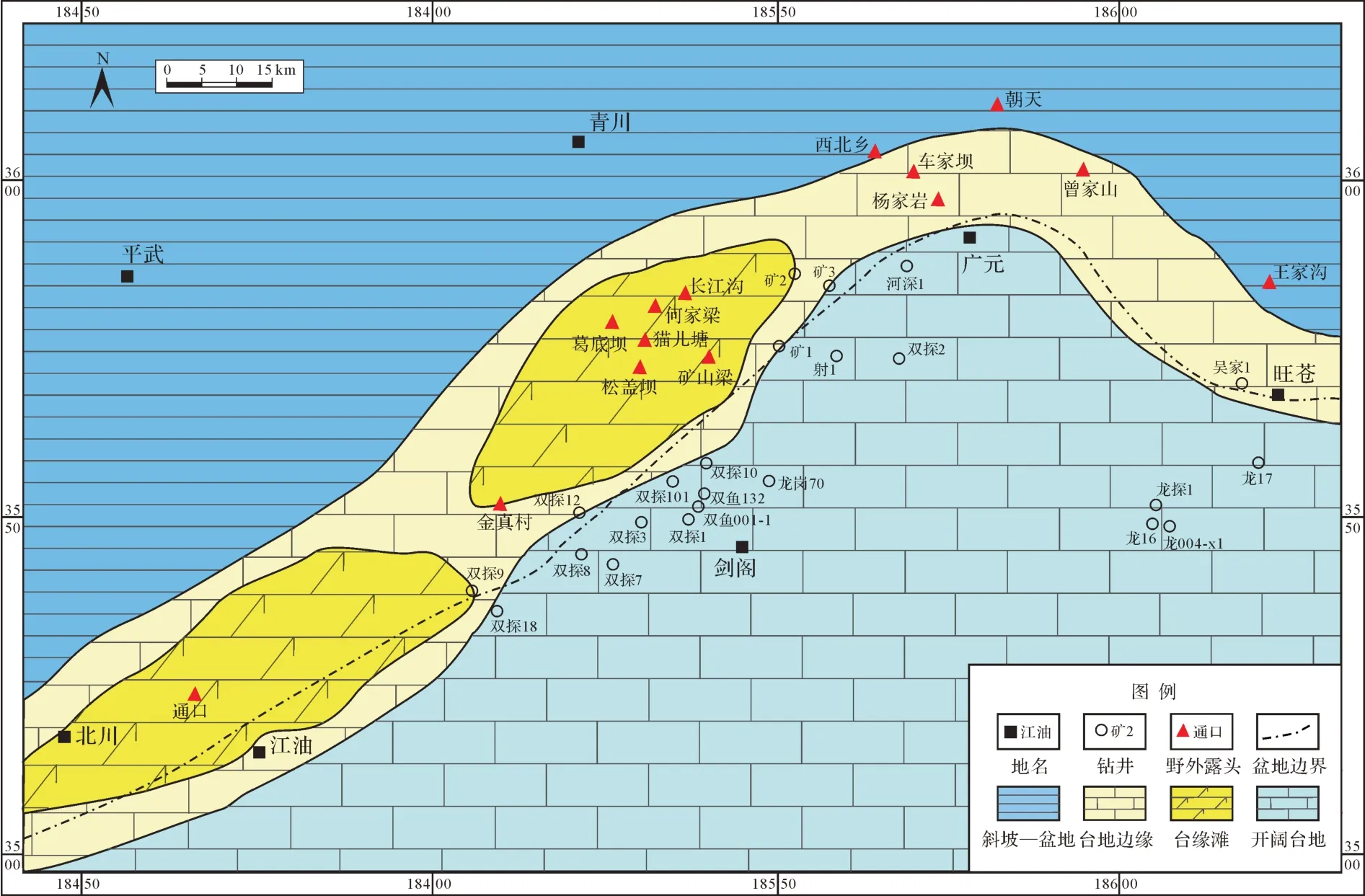

研究区位于川西北部江油、剑阁、广元和旺苍一带,在大地构造位置上属于扬子板块西北缘,处于龙门山造山带和米仓山隆起带与川北古中坳陷低缓带的过渡区[14](图1)。由于印支期龙门山逆冲推覆作用影响,以及燕山和喜山期构造作用的叠加,除该区北部广大露头区外,二叠系普遍埋藏较深且断块发育,其中断裂沟通下伏寒武系烃源岩,油气地质条件十分优越[3,14]。

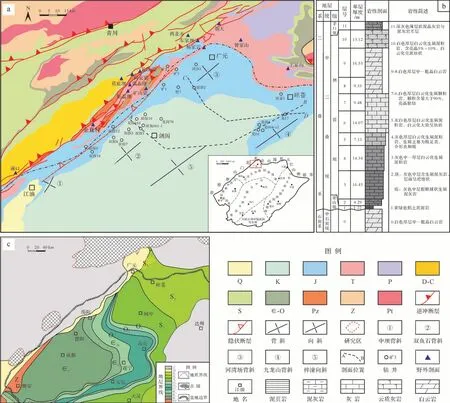

图1 川西北中二叠统栖霞组地质概况(a)研究区位置及地质构造纲要(据文献[14]修改);(b)研究区长江沟剖面栖霞组地层柱状图(据文献[8]修改);(c)川西北二叠系沉积前古地质图Fig.1 Geological overview of the Middle Permian Qixia Formation in the northwestern Sichuan Basin

早二叠世,受石炭纪末期云南运动影响,四川盆地及其邻区大范围抬升遭受剥蚀,使得该区普遍缺失下二叠统,中二叠统下部梁山组直接假整合于石炭系之上[15],个别剥蚀强烈地区,梁山组直接与下伏志留系甚至寒武系接触[16]。云南运动后的扬子地台经长期剥蚀已基本准平原化,为中二叠世海侵创造了条件,中二叠统底部梁山组总体为一套海侵初期的滨岸、沼泽相含煤碎屑岩沉积,随后海侵大范围到来,开始了栖霞组清水碳酸盐岩沉积[17]。研究区栖霞组厚约80~135 m,与下伏梁山组和上覆茅口组均为整合接触,其下部主要为深灰色薄至中层状生屑泥晶灰岩、深灰色厚层状泥晶生屑灰岩,偶夹薄层泥岩或泥灰岩,中上部主要为浅灰色、灰白色厚层至块状亮晶生屑灰岩、白云岩以及灰质云岩等,顶部逐渐过渡为“豹斑状”云质灰岩或泥—亮晶生屑灰岩。其中栖霞组中上部厚层至块状白云岩在川西北分布广泛,溶蚀孔洞较为发育,为研究区主要的储集岩类。

2 栖霞组沉积特征

梁山组沉积后,上扬子地区开始经历较大规模的海侵,该时期海域广阔、构造稳定、阳光充足,生物繁盛,盆地内广泛发育了栖霞组海相碳酸盐岩沉积。栖霞组沉积早期,水体相对较深,主要以开阔台地沉积为主,至中晚期,海平面下降,开始大面积发育台地边缘沉积,根据野外露头、钻井岩性及电性特征,可将其划分为栖(栖霞组)一段和栖二段。

2.1 栖一段沉积特征

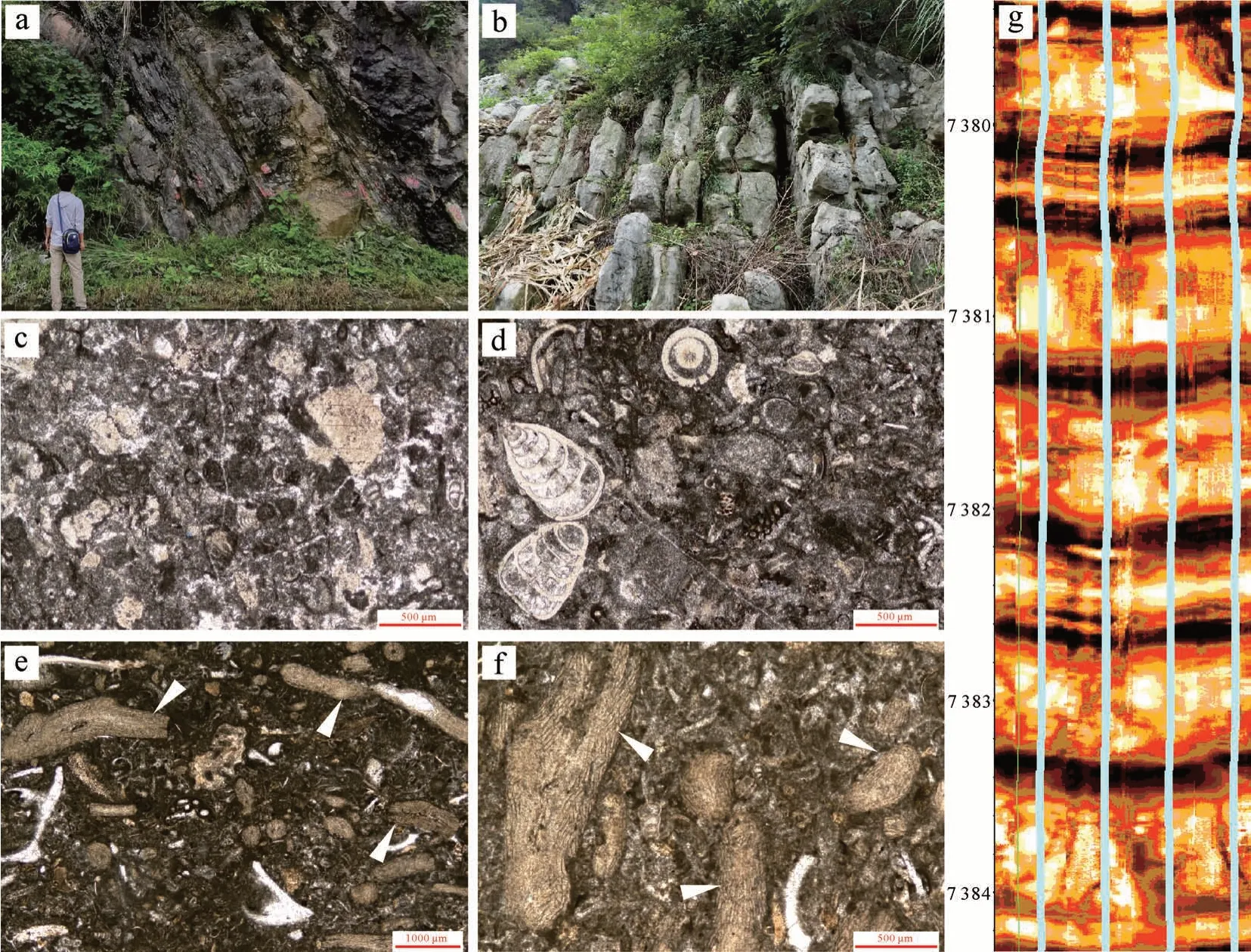

栖一段以灰黑色、深灰色薄层至中层状泥晶灰岩,生屑泥晶灰岩以及泥晶生屑灰岩为主,偶夹薄层泥岩、泥灰岩,总体含泥质较重(图2a,b),在成像测井中表现为薄至中层状灰岩与薄层泥岩或泥灰岩间互沉积(图2g)。栖一段泥晶生屑灰岩中生物种类丰富,以有孔虫、腕足、腹足、苔藓虫以及藻类生物碎屑为主,含少量棘皮类(图2c,d),所含藻类中具大量以翁格达藻(Ungdarellaceae)为代表的红藻类生物碎屑(图2e,f)。该特征指示研究区栖一段沉积期为水体相对较深、沉积速率缓慢、波浪作用弱的低能环境。

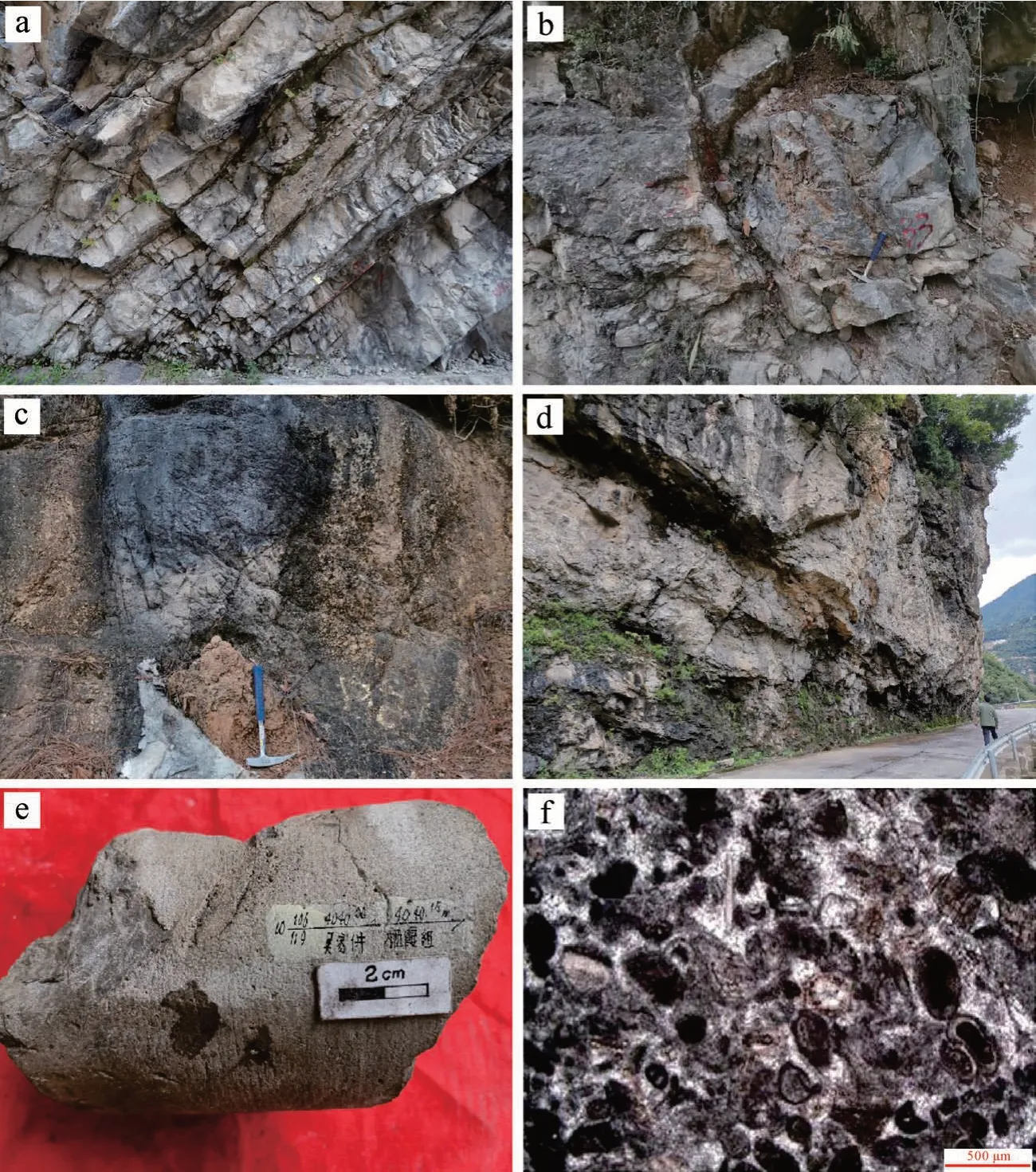

图2 研究区栖一段宏观及微观沉积特征(a)深灰色薄至中层状生屑灰岩,栖一段,通口剖面;(b)深灰色中层状生屑灰岩,栖一段,金真村剖面;(c)泥晶生屑灰岩,含有孔虫、棘屑和少量介壳类生物碎片,粒间主要为灰泥充填,单偏光,栖一段,通口剖面;(d)泥晶生屑灰岩,主要含有孔虫、苔藓和介壳类,并可见少量钙球,粒间灰泥充填,单偏光,栖一段,金真村剖面;(e)生屑泥晶灰岩,灰泥含量较多,含大量翁格达藻碎片(白色箭头所示),单偏光,栖一段,猫儿塘剖面;(f)生屑泥晶灰岩,含大量翁格达藻碎片(白色箭头所示),单偏光,栖一段,猫儿塘剖面;(g)栖一段成像测井,表现为薄至中层状灰岩与薄层泥岩、泥灰岩互层,灰岩呈高阻亮黄色,泥灰岩或泥岩电阻率较低,电成像呈暗黑色,双探8井Fig.2 Macro and micro sedimentary characteristics for the first member of the Qixia Formation in the study area

2.2 栖二段沉积特征

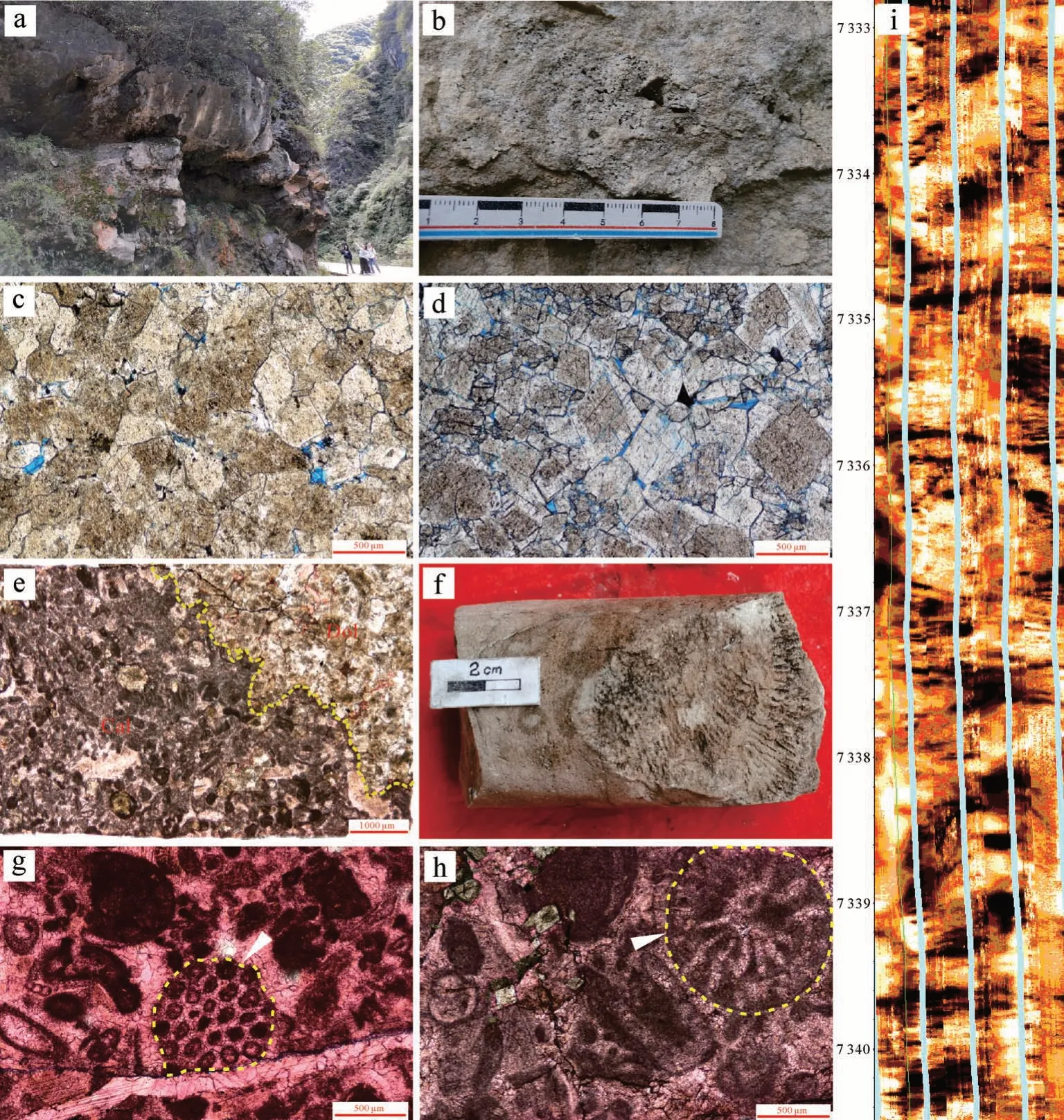

栖二段沉积期水体变浅,波浪作用较强,粒间灰泥多被淘洗带走,岩性以浅灰、灰白色厚层至块状白云岩(图3a~d)、“豹斑状”云质灰岩(图3e)、亮晶生屑灰岩(图3g)和泥—亮晶生屑灰岩(图3h)为主。其中,生屑灰岩中生物种类丰富,以有孔虫、腕足、棘皮类和藻类碎片为主。与栖一段不同的是,沉积物中红藻减少,以粗枝藻(Dasycladaceae)为代表的绿藻类生物碎屑增多(图3g,h)。该时期为栖霞组主要的成滩期,滩体后期发生白云石化及埋藏溶蚀作用,白云岩晶间孔和溶蚀孔洞发育,形成了该地区优质白云岩储层。

栖二段白云岩主要为高能生屑滩于埋藏期发生白云石化作用形成。其一,在薄片中可观察到未被白云石交代的灰质残余部分显示出亮晶颗粒结构(图3e);其二,在岩心中可观察到白云岩中具有生屑幻影,仍保留有珊瑚生物的外形轮廓(图3f);其三,对于在岩心或者薄片中普遍存在的、不具生屑幻影或残余生屑结构的晶粒白云岩,无论是在岩心观察还是普通薄片鉴定情况下,均难以识别其原始岩石面貌,对于此类因白云石化作用强烈而呈晶粒结构的白云岩,在阴极射线下,却能够显示出较为清晰的原始颗粒结构。

图3 研究区栖二段宏观及微观沉积特征(a)浅灰色块状白云岩,栖二段,葛底坝剖面;(b)灰白色厚层至块状白云岩,溶蚀孔洞发育,栖二段,车家坝剖面;(c)中—粗晶白云岩,单偏光,栖二段,葛底坝剖面;(d)中—粗晶白云岩,发育晶间孔,单偏光,栖二段,车家坝剖面;(e)云质灰岩,未被白云石交代部分显示残余颗粒结构,单偏光,7 056.18 m,双探12井;(f)生屑白云岩,具珊瑚生物幻影,7 088.55 m,双探12井;(g)亮晶生屑灰岩,含Mizzia(纵切面,白色箭头所示),单偏光,猫儿塘剖面;(h)泥—亮晶生屑灰岩,含Mizzia(横切面,白色箭头所示),单偏光,7 051.79 m,双探12井;(i)栖二段白云岩段成像测井,块状沉积特征,溶蚀孔洞表现为低阻暗黑色,呈分散状分布,双探8井Fig.3 Macro and micro sedimentary characteristics from the second member of the Qixia Formation in the study area

碳酸盐矿物的阴极发光性与其所含有Mn2+和Fe2+含量及其相对比值密切相关,Mn2+常作为激活剂,激活阴极发光,而Fe2+为猝灭剂,猝灭阴极发光[18-20],一般来说,当Mn2+相对较低时,碳酸盐矿物一般不发光或发光暗淡,而当Mn2+含量相对较高,同时由具有较高的Mn2+/Fe2+比值时,碳酸盐矿物可具有较强的阴极发光[21]。从研究区白云岩的阴极发光特征来看,白云石的核心部位不发光或发光微弱,而外部边缘发亮橙色光,具有较强的发光特性(图4)。同时联系到该地区白云岩广泛发育的“雾心亮边”结构,认为其与埋藏阶段多期白云石化作用有关[22-23],在埋藏早期阶段,交代流体具较高的Mg/Ca比值,白云石化作用进行较快,阻碍了灰质的及时排出,因此在白云石的内部残留有大量灰质残余,导致核心部分呈雾状,并且这些灰质残余保留着原始海水低锰、铁含量的特点,使得该核心部分不具阴极发光或仅具有非常弱的阴极发光[17]。随着埋藏深度的增加,孔隙水Mg/Ca比值降低,交代作用相对缓慢,一方面灰质残留少,另一方面,在埋藏相对较深条件下形成的白云岩往往具有较高的Mn、Fe含量,使得晚期形成白云石晶体的外部边缘部分呈现出较强的阴极发光,并且随着Mn、Fe含量的相对变化,出现亮暗相间的环带状阴极发光特征[24-26]。

图4 研究区栖二段晶粒白云岩阴极发光特征上方为样品单偏光照片,下方为对应样品同一视域的阴极发光照片(a)中—粗晶白云岩,7 088.91 m,双探12井;(b)中晶白云岩,7 731.82 m,双探9井;(c)粗晶白云岩,7 590.12 m,双鱼132井;(d)中—粗晶白云岩(对应照片a,同一视域),颗粒核心部位发光较暗,粒间胶结物发橘黄色光,显示出明显的原始灰岩颗粒结构,阴极发光;(e)中晶白云岩(对应照片b,同一视域),显示原始颗粒结构;(f)粗晶白云岩(对应照片c,同一视域),显示原始颗粒结构Fig.4 Cathode luminescence characteristics for the grain dolomites in the second member of the Qixia Formation in the study area

地球化学分析资料表明,研究区栖霞组白云岩具有与石灰岩一致的稀土元素配分模式,δ13C为1.8‰~4.0‰,δ18O为-8.0‰~-6.0‰,87Sr/86Sr为0.707 4~0.707 9,均在同期海水相应同位素数值范围之内[27],且研究区白云岩具有较高的Fe、Mn含量[12],结合白云石晶体边缘较平直,晶体较为粗大的岩石学特征(多为半自形至自形中—粗晶结构),以及白云石明亮的阴极发光特征,表明研究区栖霞组白云岩形成于温度和压力较高的还原环境下,可能与高能滩体在埋藏期发生白云石化有关,其镁离子主要来源于碳酸盐颗粒所囚禁的同沉积期海水。

3 沉积相类型及其特征

根据野外剖面观察、岩心描述以及大量薄片鉴定,并利用测井和地震资料,结合区域构造演化、沉积地层充填特征和相序配置关系,认为研究区栖霞组总体属于碳酸盐岩台地沉积,并进一步划分出开阔台地、台地边缘以及斜坡—盆地等相类型,其特征如下。

3.1 斜坡—盆地相

该相带位于碳酸盐台地面向广海一侧,水体相对较深,沉积地层厚度薄,颜色总体偏暗,主要分布在栖一段下部,发育灰黑色薄层状泥岩、泥灰岩,深灰色薄—中层状泥晶灰岩和生屑泥晶灰岩等。如研究区北部朝天剖面栖霞组底部发育黑色泥岩、泥灰岩,水平层理发育[8],以及研究区东北方向王家沟剖面,栖霞组整体以深灰、灰黑色薄至中层状泥晶灰岩和泥晶生屑灰岩沉积为主(图5a),缺乏高能颗粒滩沉积,总体为一套相对低能环境下的产物。

3.2 台地边缘相

台地边缘相位于碳酸盐岩台地斜坡和开阔台地之间,常表现为一狭长状的地形凸起,面临广海,处于正常浪基面附近,水体能量高,碳酸盐颗粒常受到波浪的反复冲刷淘洗,粒间灰泥较少,以亮晶为主;且该相带地貌相对较高,水深较浅,蒸发作用快,导致水体盐度升高,在埋藏期间随着温度、压力的升高,容易发生白云石化作用,常形成台缘相带良好的白云岩储层。研究区该相带主要由浅灰色厚层至块状亮晶颗粒灰岩,颗粒云岩以及云质灰岩等组成,在地震剖面上具有地层增厚、宽缓波谷、断续、内部杂乱反射特征(图6)。研究区通口、剑阁、广元一带,栖霞组高能颗粒灰岩滩以及白云岩较发育(图5b~d),滩体展布范围之大,非缓坡型滩体所能达到的规模,向东至旺苍一带的吴家1井,其钻遇栖霞组中上部总厚约5 m白云岩地层(图5e),同样具有台地边缘滩相沉积特征,并与其前方低能斜坡相泥灰岩直接接触,该岩性和相带的突变,非碳酸盐岩缓坡所表现出的沉积特征[8]。

图5 研究区中二叠统栖霞组各沉积相岩性特征(a)灰黑色薄至中层状泥晶灰岩,栖一段,王家沟剖面,斜坡相;(b)浅灰色中至厚层状云质灰岩,栖一段中上部,通口剖面,台缘滩亚相;(c)浅灰色块状白云岩,岩石表面刀砍纹发育,栖二段,何家梁剖面,台缘滩亚相;(d)浅灰色块状白云岩,栖二段,车家坝剖面,台缘滩亚相;(e)白云岩,针孔发育,4 040.00~4 040.15 m,栖二段,吴家1井,台缘滩亚相;(f)泥—亮晶砂屑生屑灰岩,5 866.85 m(-),龙17井,台内滩亚相Fig.5 Lithologic characteristics of each sedimentary facies in the Middle Permian Qixia Formation

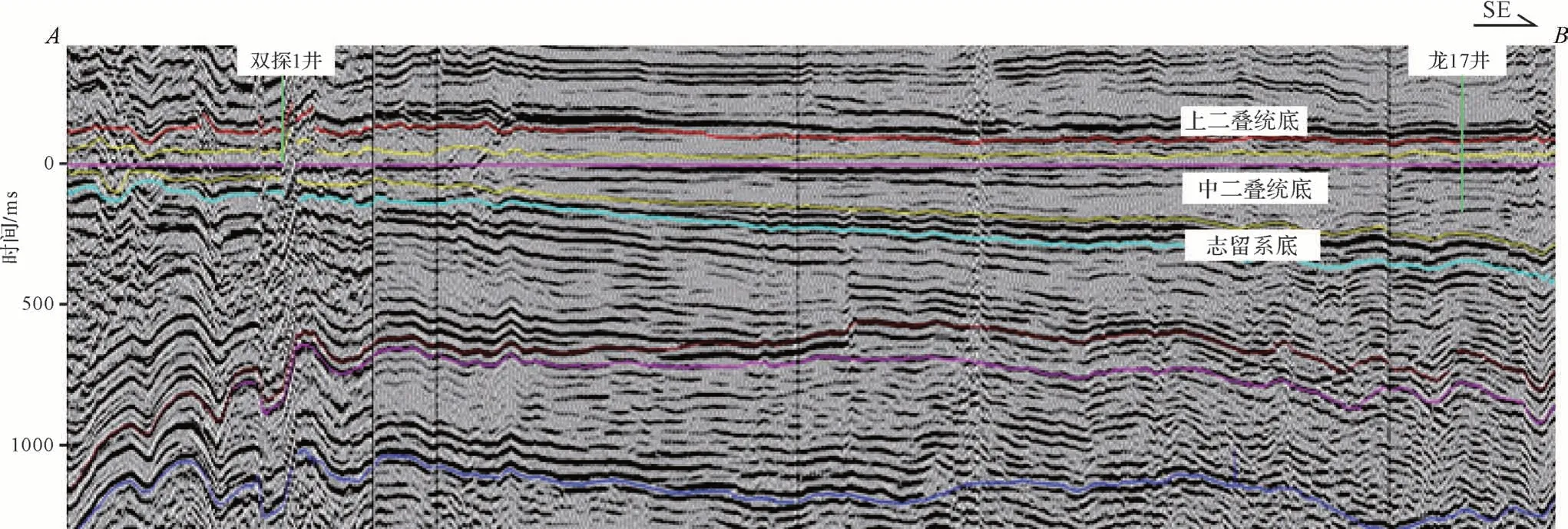

图6 研究区中二叠统栖霞组典型地震相和分布特征(据西南油气田,剖面位置见图1)Fig.6 Typical seismic facies and its distribution characteristics for the Middle Permian Qixia Formation

3.3 开阔台地相

该亚相位于碳酸盐岩台地边缘后方,向台地内部一侧。常位于正常浪基面以下,面积广阔,水体通畅,向海一侧由于受到凸起的台地边缘的障壁作用,波浪对其影响作用较小,水体能量相对较低,以沉积泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩以及泥晶生屑灰岩为主,总体灰泥含量较高。在台地内部局部高部位,水体较浅,阳光充足,盐度正常,适合生物生长,常形成以泥晶生屑灰岩或泥—亮晶生屑灰岩沉积为主的台内滩体沉积(图5f),并可伴随微弱的白云石化作用,地震剖面上显示地层减薄、内部发育波峰、连续、平行反射特征(图6)。此类滩体相比台缘滩规模小,厚度薄,平面上主要分布在研究区九龙山构造一带。

4 沉积相展布及其演化

在地层沉积特征和沉积相分析基础上,利用研究区野外露头、钻井岩心及地震资料,结合沉积地层颜色、厚度、沉积构造、岩性和生物化石等相标志,认为研究区栖霞组自西北向东南方向,依次发育斜坡—盆地相、台地边缘相和开阔台地相,各时期沉积相具有如下展布特征。

4.1 栖一期沉积相展布特征

栖霞组沉积早期,广泛的海侵作用使得研究区整体水体偏深,其主要发育开阔台地相,分布在双鱼石和九龙山一带,多由钻井所揭示,以深灰色中至厚层状含生屑泥晶灰岩、泥晶生屑灰岩为主,偶夹薄层状泥岩、泥灰岩。受二叠纪四川盆地沿川西海槽以及北部秦岭海槽拉张断裂活动影响,研究区西北方向青川等地,以及东北方向朝天和王家沟剖面一带,在断层下降盘影响下,水体较深,碳酸盐沉积速率较慢,因而栖霞组整体地层厚度较薄,下部多沉积薄层状泥岩、泥灰岩和泥晶灰岩,颜色较深,主要为水体深度较大的低能斜坡—盆地相。而在川西海槽东侧,位于龙门山断裂上升盘的通口—矿山梁—广元一线,以及毗邻秦岭海槽南部的吴家1井和旺苍一带,受控于断裂活动,尤其是断块下降时上升盘的掀斜作用,形成一沿深水斜坡—盆地相分布的、地貌相对较高的、呈弧形分布的台地边缘带(图7)。由于栖一段沉积时水体相对较深,仅在台地边缘地貌相对较高处,如西南方向通口(图5b)和西北方向何家梁剖面等(图5c),发育小规模的台缘滩沉积,且普遍发生白云石化,滩体多由生屑灰(云)岩、云质灰岩等组成。该时期由于水体相对较深,台地边缘多以低能滩沉积为主,且沉积厚度薄,展布范围有限,可看作一弱镶边台地边缘带。

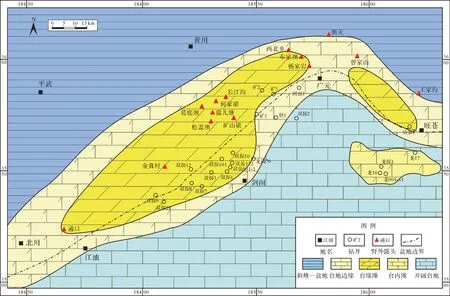

图7 川西北栖一段沉积相平面展布图Fig.7 Map of sedimentary facies distribution showing the first member of the Qixia Formation in the northwestern Sichuan Basin

4.2 栖二期沉积相展布特征

该时期基本继承了栖一期沉积古地貌格局,为栖霞组主要成滩期。于栖一期形成的弱镶边台缘带基础上,相对海平面进一步下降,在这一相对古地貌高带上,水体较浅,阳光充足,生物繁盛,大量生物死亡后就近堆积,沉积速率较快,进一步引起古地貌升高。这种高沉积速率,加之川西海槽和研究区东北部秦岭海槽拉张断裂活动所引起的断裂上升盘的掀斜作用,势必进一步加剧其与开阔台地以及较深水斜坡之间的地貌差异,在研究区西北方向至旺苍吴家1井一带,台缘滩沉积范围进一步扩大,演化成为典型的镶边碳酸盐岩台地,自西北向东南方向,依次发育斜坡—盆地相、台地边缘相和开阔台地相(图8)。该时期台缘滩沉积厚度大、展布范围广、且逐渐向较深水方向延伸,向南包括双鱼石构造带,发育典型的碳酸盐岩台地边缘沉积,岩性主要为亮晶或泥—亮晶生屑灰岩、颗粒白云岩以及“豹斑状”云质灰岩。如双鱼石构造带双探9井—双探12井—双探8井—双探7井—双探3井—双鱼001-1井钻井剖面,各井钻遇白云岩累计厚度约为10~35 m,西北方向矿2井白云岩厚度可达44 m,何家梁以及松盖坝剖面栖霞组白云岩累计厚度至90多米。在该海平面下降阶段,于开阔台地内部相对古地貌高处,发育台内滩沉积,主要分布在九龙山一带,由泥—亮晶砂屑生屑灰岩和含云质生屑灰岩等岩性组成。

图8 川西北栖二段沉积相平面展布图Fig.8 Map of sedimentary facies distribution showing the second member of the Qixia Formation in the northwestern Sichuan Basin

5 古地貌分析

在沉积特征、沉积相分析和沉积相展布规律研究基础上,根据野外露头、钻井和地震资料对研究区古地貌进行了初步分析,认为在中二叠世栖霞组沉积期,川西北部具有西北高、东南低;西南高,东北低的古地貌特征,该古地貌特点不仅控制了栖霞组高能滩相沉积分布,而且为栖霞组白云岩储层发育奠定了基础。

5.1 西北高、东南低的地质背景及依据

四川盆地西南部晚二叠世大量玄武岩喷发事件,被众多地质工作者所熟悉和关注,并论证了在此次事件影响范围内,包括四川、云南、贵州和广西四省古裂谷的存在,并以此提出了我国西南部海西—印支期地壳的伸展破裂作用,揭示了在晚古生代我国西南部广大地区存在一次较强烈的地裂运动,该地裂运动在加里东期扬子板块构造运动的基础上,以康滇地轴为中心,在中泥盆世即开始发生张裂活动,至晚二叠世达到高潮,晚三叠世后结束,经历孕育、发展、高潮至衰退的过程,罗志立称该时期为“峨眉地裂期”,此次地裂运动称为“峨眉地裂运动”[28-29]。该构造活动在上扬子板块西部边缘,沿北东向龙门山断裂最先发生地壳的伸展破裂作用,并在断裂西侧形成了松潘—甘孜边缘海。在该海盆形成过程中,微陆块的离散作用使得上扬子板块东南缘发生弧后拉张,于滇、黔、桂一带形成弧后拉张盆地,在形成拉张裂陷的断裂两侧,其沉积相出现明显分异,在断裂上升盘,由于地貌较高,形成了典型的“象州型”浅水碳酸盐岩台地沉积,而在断裂下降盘一侧,水体较深,发育典型的“南丹型”深水泥岩或硅质岩沉积。而作为组成“三叉裂谷系”北东向一支的龙门山断裂[30-31],其东西两侧同样存在与上述类似的沉积分异特征,在龙门山断裂西侧,即位于平武—青川一线及其以西地区,多为泥晶灰岩、含硅质灰岩以及硅质岩沉积,代表水体较深的斜坡—盆地相沉积;位于龙门山断裂以东的江油—剑阁—广元一线,发育浅水碳酸盐岩沉积。而同时期广元—旺苍以北,秦岭海槽南缘的伸展拉张活动,同样对研究区东北一侧沉积相带展布产生了重要的控制作用。

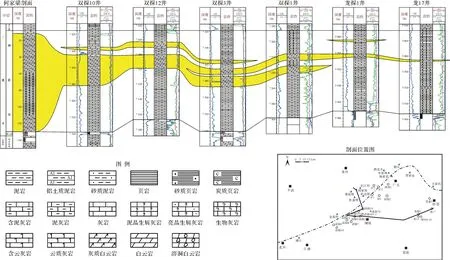

受龙门山断裂活动影响,其西侧下降盘陷落过程中引起断裂东侧上升盘掀斜作用,断块翘倾抬升,在断块肩部,水体较浅,生物以及各种藻类在此繁盛,又因面临广海,波浪反复冲刷淘洗碳酸盐沉积物,沿龙门山断裂东侧的江油—剑阁—广元一带表现为以亮晶生屑灰岩为主台地边缘相沉积,并发生强烈白云石化作用,形成厚度较大,展布范围较广的颗粒白云岩。由西北向东南方向,地势逐渐降低,水体加深,主要为较浅水开阔台地沉积,白云石化作用微弱。一般地,由于台地边缘带相对凸起的地貌条件,水体浅,蒸发作用较快,海水盐度升高,这种浓缩海水被“囚禁”于碳酸盐颗粒之间,在早期常温常压下还不足以发生白云石化作用,但随着埋藏深度的增加,温度压力逐渐升高,在其突破白云石化作用发生的热力学障碍后即可不断交代周围灰质颗粒,形成厚度较大,范围较广的白云岩地层[32-33],加之高能台缘带本身的高孔渗条件,为后期白云石化流体进入的优势相带,同样有利于埋藏期白云石化作用的进行[34];而其后的开阔台地,水体相对较深,且与广海水体沟通顺畅,蒸发作用较慢,盐度正常,仅在局部高地貌部位发生相对微弱的白云石作用[35]。如何家梁剖面—双探10井—双探12井—双探3井—双探1井—龙探1井—龙17井连井剖面(图9),可见从台地边缘至开阔台地白云石化作用的差异,西北方向露头区白云石化作用最为强烈,向东南双鱼石一带相对减弱,至九龙山一带仅发生微弱的白云石化作用,白云岩零星分布,厚度较薄。且在西北向东南方向中二叠统底部拉平地震剖面中(图10),同样可见研究区西北方向中二叠统下伏地层较薄,而向东南方向其下伏地层逐渐增厚,反映了西北向东南方向剥蚀作用逐渐减弱的特点,即指示研究区具有西北高,东南低的古地貌特征,且该区古地貌特征与白云岩储层西北厚、东南薄分布特点相一致,反映了其对白云石储层发育的重要控制作用。

图9 何家梁剖面—双探10井—双探12井—双探3井—双探1井—龙探1—龙17井栖霞组白云岩厚度对比剖面图Fig.9 Comparison of the thicknesses of the dolomite in the Qixia Formation shown across Hejialiang Section⁃well Shuangtan10⁃well Shuangtan12⁃well Shuangtan3⁃well Shuangtan1⁃well Longtan1⁃well Long17

图10 研究区过双探1井—龙17井中二叠统底拉平地震剖面(据西南油气田,剖面位置见图1)Fig.10 Seismic profile flattened in the lower part of the Middle Permian across well Shuangtan1⁃well Long17

5.2 西南高、东北低的地质背景及依据

震旦纪至中三叠世是四川盆地海相碳酸盐岩地层发育时期,经历了加里东、海西和印支3个重要的构造旋回阶段[36-37],二叠系沉积前,其主要经历了加里东和海西阶段,其中加里东期构造特征以纵向隆升为主,在四川盆地西部、南部和北部形成了呈半环带状分布的古隆起[38],川东地区为相对低洼地带,盆内总体为大隆大坳的构造格局,已表现为西南高、东北低的特点[39]。海西期,四川盆地西部开始发生张裂活动,其与地幔物质上涌所引起地壳表层拉伸减薄有关[40],朱传庆等[41]在对东吴运动前后四川盆地古热流值的平面分布研究中发现,距今290 Ma(早二叠世)左右,川西南部古热流值存在异常,在距今259 Ma(中二叠世末)左右,古热流值达到最高,此后古热流值开始稳定持续降低直至现今,值得注意的是,盆地内热流值出现峰值时恰是东吴运动高峰期,即峨眉山玄武岩大量喷发时期,因此古热流高值、盆地西部张裂活动、峨眉山玄武岩喷发和地幔柱活动引起的地幔物质上涌在成因上存在紧密的联系。根据前文对峨眉山地裂运动的讨论,四川盆地西缘自中泥盆世开始地幔柱活动,至中二叠末或晚二叠初达到高潮,那么在中二叠统栖霞组沉积前,地幔柱活动所造成了地壳抬升作用[42-43],将对栖霞期沉积具有重要的影响。栖霞组沉积时,因为四川盆地西部峨眉山地幔柱活动,在水下形成穹隆状隆起[44],势必使整个四川盆地形成西南高、东北低的地貌格局。且在四川盆地二叠系沉积前,由西南向东北方向,其下伏地层呈现出由老变新的分布特征,在西南方向由于地势较高,剥蚀作用强烈,导致寒武系大面积出露(图1c)。

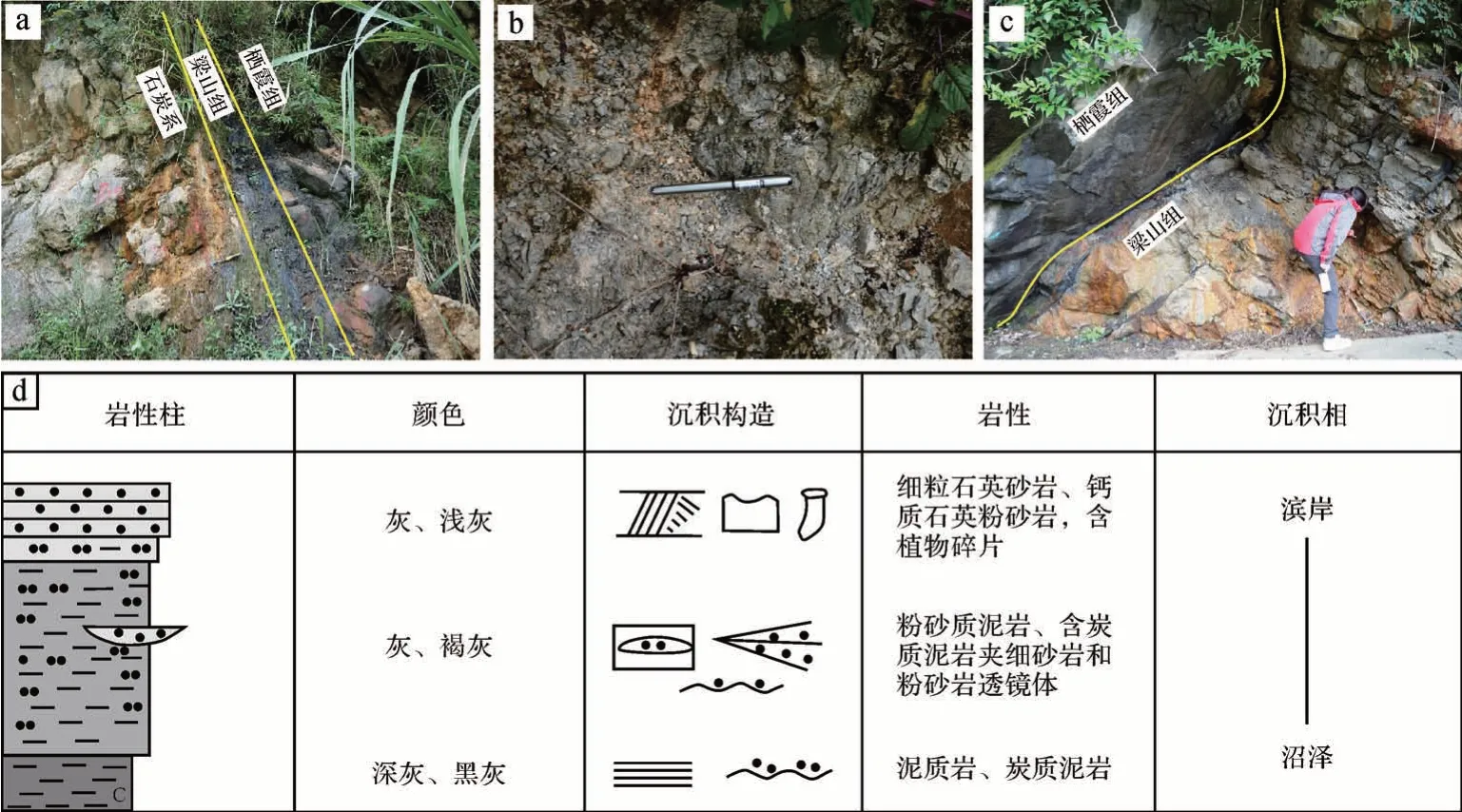

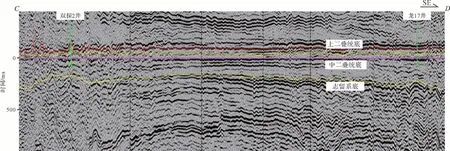

这种西南高、东北低的地貌特点,在研究区内具有重要的沉积学响应特征。中二叠世初期,随着海平面上升,在早期风化壳之上,形成了梁山组具海陆过渡特征的含煤碎屑岩沉积[45]。研究区内梁山组主要为灰黑色、黑色薄层泥岩、炭质泥岩夹煤线,薄至中层状泥质粉砂岩以及浅灰色中至厚层状石英砂岩等。从区域上看,在研究区西南方向江油通口一带,梁山期主要为沼泽沉积环境,气候温暖潮湿,易于植物生长繁殖,形成一套以黑色泥岩、炭质泥岩夹煤线为主的薄层沉积(图11a),向东北方向至金真村剖面,梁山组表现为褐灰色粉砂岩沉积(图11b),而在广元一线及其以北区域,梁山组沉积粒度相对变粗,相变为滨岸相浅灰色中至厚层状细粒石英砂岩沉积(图11c),如东部旺苍王家沟剖面,梁山组自下往上具有炭质泥岩→泥质粉砂岩→细粒石英砂岩的演化特征,反映该地区梁山组沉积期水体相对较深,并由沼泽相逐渐演变为滨岸相沉积(图11d)。栖霞组沉积期,基本继承了研究区西南高、东北低的地貌特点,早期台缘滩主要分布在西南方向,晚期随着构造作用抬升和海平面下降,高能滩相逐渐向东北和东南相对深水方向迁移演化,该古地貌特征不仅影响了栖霞组沉积相分布,且对栖霞组白云岩储层发育具有重要的控制作用,从西南向北东方向,白云石化强度减弱,如西南方向双探9井白云岩厚度可达35 m,向东北方向白云石厚度变薄,龙岗70井白云岩厚约9 m,至双探2井,白云岩基本不发育,仅存在白云石云化程度较低的云质灰岩或灰质云岩(图12)。且在过双探2井与龙17井中二叠统底部拉平地震剖面中可见,中二叠统沉积前,东北方向双探2井区域与龙17井所在九龙山地区具有相似的古地貌特征(图13),同时,与过双探1井和龙17井中二叠统底部拉平的地震剖面进行对比可发现(图10),东北方向双探2井区域与九龙山地区中二叠统下伏地层明显厚于双鱼石区域,反映东北方向在中二叠统沉积前剥蚀作用相对较弱,相较双鱼石区域处于古地貌底部位。

图11 研究区中二叠统梁山组野外沉积特征(a)灰黑色薄层状炭质泥岩,梁山组,通口剖面;(b)褐灰色粉砂岩沉积特征,梁山组,金真村剖面;(c)灰白色色厚层状石英砂岩沉积特征,梁山组,王家沟剖面;(d)研究区旺苍王家沟剖面梁山组沉积特征(据文献[10]修改)Fig.11 Field sedimentary characteristics of the Middle Permian Liangshan Formation in the study area

图12 双探9井—双探8井—双探7井—双探3井—双探1井—双鱼001—1井—龙岗70井—双探2井栖霞组白云岩对比剖面图Fig.12 Comparison of the thicknesses of the dolomite in Qixia Formation shown across well Shuangtan9⁃well Shuangtan8⁃well Shuangtan7⁃well Shuangtan3⁃well Shuangtan1⁃well Shuangyu001⁃1⁃well Longgang70⁃well Shuangtan2

图13 研究区过双探2井—龙17井中二叠统底拉平地震剖面(据西南油气田,剖面位置见图1)Fig.13 Seismic profile flattened in the lower part of the Middle Permian across well Shuangtan2⁃well Long17

6 沉积演化模式

二叠系沉积前,受石炭纪末期云南运动的影响,四川盆地区域内发生大规模隆升,随后长期风化、剥蚀,形成了准平原化格局,且由西南至东北方向,地层依次出现由老到新的分布特征(图1c),在此古地貌背景下,迎来了二叠纪大规模海侵,开始了栖霞组清水碳酸盐岩沉积。在川西北地区,海水一方面经川西海槽自西北向东南方向侵入,另一方面,由秦岭海槽自东北向西南方向侵入。栖霞组沉积早期,由于水体相对较深,仅在西南方向及毗邻海槽一侧沉积了小规模低能型生屑滩,该类滩体厚度小,展布范围有限,在台地边缘一侧形成相对低幅度的地貌凸起,开始向镶边碳酸盐岩台地过渡(图14a)。栖霞中晚期,基本继承了沉积早期西南高、东北低的古地貌特征,加之二叠纪期间拉张断裂活动,使得海槽一侧断块翘倾抬升,在西北方向逐渐形成古地貌高地,在这一背景下,加之海平面下降,水体变浅,生物繁盛,碳酸盐岩生长速率加快,又波浪作用较强,在靠近海槽一侧沉积了大规模高能型生屑滩,此类滩体厚度大,展布范围广,并不断向深水方向扩展,在靠近海槽一侧形成障壁式凸起,川西北地区逐渐演变为典型的镶边碳酸盐岩台地(图14b)。

图14 川西北中二叠统栖霞组沉积演化模式(a)栖一段沉积期弱镶边碳酸盐岩台地沉积模式;(b)栖二段沉积期镶边碳酸盐岩台地沉积模式Fig.14 Sedimentary evolution model of the Middle Permian Qixia Formation in the northwestern Sichuan Basin

7 有利储集相带预测

根据野外露头、岩心观察和薄片鉴定分析,研究区栖霞组内部各种晶粒(颗粒)白云岩储层物性最好,发育晶间孔、晶间溶孔和溶蚀孔洞,“豹斑状”云质灰岩或灰质云岩储层物性较差,而研究区灰岩地层因埋藏较深,重结晶作用较强,整体较为致密,只有经构造破裂作用改造方能形成有效储层,该类灰岩裂缝性储层主要集中在研究区东部九龙山构造一带。总体来看,川西北栖霞组储集层主要为白云岩,灰质云岩、云质灰岩以及灰岩储层次之,因此该区栖霞组勘探仍以寻找厚层白云岩为主,而台缘边缘滩因处于相对古地貌高地,水动力作用较强,后期白云石化作用强烈,为研究区有利储集相带。

根据前期沉积相以及古地貌分析结果,研究区古地貌对栖霞组沉积相分布和白云岩发育具有重要的控制作用。栖一段沉积期,研究区水体相对较深,白云石化作用相对微弱,台地滩厚度较薄,展布范围有限,有利储集体范围较小;而栖二段沉积期,海平面整体下降,为栖霞组主要成滩期,台地边缘滩厚度大,展布范围广,有利储集体面积较大。受栖霞组沉积期西北高、东南低的古地貌影响,在研究区西北方向广大露头区发育高能台缘滩相,且后期白云石化作用强烈,白云岩储层发育,在野外露头中可见大量沥青浸染现象。而广大露头区受川西北部印支期推覆造山影响,葛底坝、长江沟等剖面皆由更偏西北方向推覆而来,因此栖霞组沉积期,双鱼石构造带以北至广大露头区之间,推测还应存在台地边缘高能沉积相带,双鱼石构造以北应为勘探的有利相带,但该区受龙门山逆冲推覆作用影响,油气保存条件尚待研究,勘探风险较高。同时,栖霞组沉积期,川西北长期保持着西南高、东北低的古地貌特征,在研究区西南方向可能受控于较高的古地貌特点,具备台缘高能颗粒滩发育条件,原生粒间孔隙发育,后期受海平面下降影响,水体变浅、蒸发作用强烈,孔隙海水盐度不断升高,有利于在埋藏期发生白云石化以及晚期溶蚀性流体活动发生深埋溶蚀作用,形成优质白云岩储层。因此,研究区西南方向双鱼石至通口一带,为台缘滩优势发育相带,并且该区处于龙门山山前带,油气保存条件相对较好,为研究区有利的勘探区带。

8 结论

(1)川西北中二叠统栖霞组发育碳酸盐岩台地沉积,栖一段沉积期,水体相对较深,为弱镶边碳酸盐岩台地形成期,台缘滩厚度小,展布范围有限,且多以低能滩沉积为主;栖二段沉积期,研究区水体变浅,波浪作用较强,为栖霞组主要成滩期,台缘滩厚度大,展布范围较广,沿龙门山断裂和秦岭洋盆南缘呈弧形分布,具典型的镶边碳酸盐岩台地特征。

(2)栖霞组中上部广泛发育的厚层至块状白云岩为滩相沉积,其与海平面下降期间,由于台地边缘部位水体较浅,蒸发作用强烈,碳酸盐沉积物间“囚禁”高盐度海水,后期随着温度压力升高,于埋藏阶段发生多期白云石化作用有关。

(3)受栖霞组沉积期峨眉地裂运动和川西海槽拉张断裂活动影响,研究区总体表现为西南高、东北低,西北高、东南低的古地貌特征,该古地貌特征不仅控制了栖霞组高能滩相分布,同时也为后期白云石化作用奠定了基础。

(4)双鱼石构造带以北至广大露头区之间,在栖霞组沉积期具备发育高能滩的古地貌背景,但该区域受逆冲推覆作用影响,油气保存条件尚待研究。研究区西南方向,即双鱼石至通口一带,为台缘滩优势发育相带,其又位于龙门山山前带,油气保存条件相对较好,为研究区栖霞组有利储集相带。