世界一流科技期刊文章精选

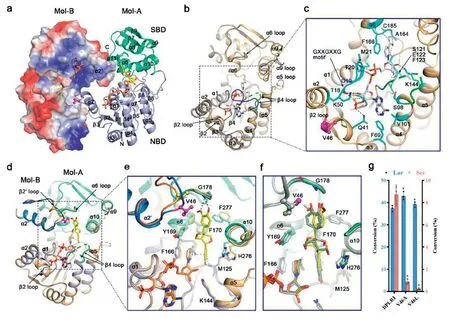

木脂素生物合成关键酶PLR底物选择性的结构基础

上海中医药大学中药研究所中药资源与生物技术中心陈万生团队揭示木脂素生物合成关键酶PLR底物选择性的结构基础。相关成果发表于Nature Communications。木脂素是一类由两分子苯丙素单元氧化聚合而成的植物次生代谢产物,具有抗肿瘤、抗炎、抗病毒、抗氧化和保肝等多种生物活性,其丰富的生物活性与结构多样性密切相关。松脂素-落叶松脂素还原酶(PLR)是木脂素生物合成的关键酶,能催化松脂醇生成落叶松脂素,并能进一步催化落叶松脂素生成开环异落叶松脂素。PLR的底物选择性直接决定了下游木脂素的结构骨架,是导致木脂素类化合物结构多样性的关键节点。该研究阐明了PLR的催化机制和底物选择性的结构基础。

连续催化反应的结构机理(图片来源于上海中医药大学网站)

抗肝纤维化新药研究进展

中国药科大学中药学院孔令义教授团队发现天然产物酸浆苦素B(Physalin B)在肝纤维化中的作用及分子机制。相关成果发表于British Journal of Pharmacology。基于I型胶原α1(COL1A1)启动子的高通量药物筛选模型从天然产物中筛选潜在的抗肝纤维化药物,发现天然产物酸浆苦素B,能够明显降低COL1A1的启动子活性。PB显著缓解了BDL及CCl4两种经典的肝纤维化动物模型的肝损伤,抑制了肝星状细胞的激活。此外,胶质瘤相关癌基因同源基因1(GLI1)作为肝损伤的关键调节因子,PB明显抑制GLI1表达,降低GLI1的转录活性,从而降低纤维化程度。研究证实PB抑制HDAC1-LAP2α复合物的形成,介导了GLI1乙酰化。

不对称有机合成应用研究进展

成都中医药大学彭成教授团队与合作者们基于中药/天然产物有效活性成分、手性结构衍生物,在抗耐药菌、抗肿瘤等药物研发领域围绕西南特色中药资源多维评价与中药创新药物发现等领域开展研究。相关成果发表于Chemical Society Reviews。文章对手性有机小分子催化在药物化学领域中的应用进行了阐释,阐述了其在药物合成和中药有效成分结构改造中的具体应用,包括抗病毒、抗癌、抗菌、抗寄生虫和神经系统与心血管系统疾病相关药物及候选药物分子,讨论了利用有机催化策略合成和改造具有药用价值的活性成分所面临的挑战、机遇和发展方向,对利用不对称催化的方法学研发中药创新药物和小分子药物具有重要指导意义。

药用植物淫羊藿活性成分人工合成

中国科学院武汉植物园黄文俊等人与合作者搭建了晚期肝癌候选药物淫羊藿素的人工生物合成途径,并通过创建微生物细胞工厂,实现了以葡萄糖为碳源从头合成淫羊藿素,同时也为解决合成生物学研究可能面临的生物元件pH不适配的问题提供了可借鉴的新策略。相关成果发表于Science Bulletin。淫羊藿,作为我国传统中草药之一,具有补肾阳、强筋骨、祛风湿等功效。相关研究从箭叶淫羊藿中挖掘与鉴定了一个异戊烯基转移酶EsPT2,其高效催化黄酮类化合物山奈酚(KAE)的C8异戊烯基化形成8-异戊烯基山奈酚(8P-KAE);利用从大豆中催化8P-KAE的C4’-OH甲基化的甲基转移酶GmOMT2,首次成功搭建了淫羊藿素的人工生物合成途径。

薯蓣皂素从头合成研究进展

中国科学院天津工业生物技术研究所江会锋研究员带领的新酶设计与酵母基因组工程团队和张学礼研究员带领的微生物代谢工程团队,解析了薯蓣皂素的生物合成途径。相关成果发表于Plant Communication。薯蓣皂素又称薯蓣皂苷元,主要存在于盾叶薯蓣的根茎中,是半合成方式生产抗炎药可的松、生育控制化合物和合成代谢药等甾体激素类药物的重要基础原料,被誉为“药用黄金”。目前我国薯蓣皂素的生产主要采用从薯蓣科植物直接提取的方式,受其源植物产量不稳定、种植周期较长、提取工艺复杂及对环境造成较大污染等因素的影响,薯蓣皂素的供给和价格波动较大。该研究实现了酿酒酵母利用葡萄糖从头生物合成薯蓣皂素,产量达到10mg/L。

酿酒酵母薯蓣皂素生物合成途径(图片来源于中国科学院天津工业生物技术研究所网站)

相关成果以封面文章发表在Plant Communication期刊(图片来源于中国科学院天津工业生物技术研究所网站)

抗胆碱药莨菪碱的生物合成研究

中国科学院昆明植物研究所植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室黄胜雄研究员与西南大学廖志华教授团队合作,发现并鉴定了莨菪碱生物合成途径中催化莨菪醛生成莨菪碱的关键酶——莨菪醛脱氢酶(HDH)。相关成果发表于ACS Catalysis。莨菪碱及其消旋体阿托品和其衍生物东莨菪碱均属于托品烷生物碱(Tropane Alkaloids,TAs),为临床基本药物。较低的催化活性表明HDH可能是莨菪碱生物合成途径的限速酶,因此在颠茄发根中过表达HDH能够大幅度提高莨菪碱产量。HDH的发现标志着以莨菪碱为代表的药用托品烷类化合物的生物合成途径得以完整解析,为基于合成生物学的莨菪碱药物的异源生产奠定了基础。

丹酚酸次生代谢上调控机制研究

浙江理工大学生命科学与医药学院梁宗锁课题组揭示了泛素-26S蛋白酶体途径在丹酚酸合成调控中的作用机制。相关成果发表于Journal of Experimental Botany。丹酚酸类化合物是中药丹参发挥药效的物质基础之一,丹酚酸对心脑血管疾病具有明确的治疗。实验发现SmKFB5能够介导SmPAL蛋白通过泛素-26S蛋白酶体系统降解。构建SmKFB5的过表达毛状根和基因敲除毛状根,发现其能够改变内源的SmPAL蛋白表达丰度,进而负调控丹酚酸的生物合成。该研究还发现茉莉酸甲酯能够抑制SmKFB5的基因表达但能诱导SmPAL1和SmPAL3的表达,表明茉莉酸甲酯可以同时通过转录和翻译后调控机制,以增强丹酚酸类物质合成。

人参和三七皂苷生物合成研究

中国科学院分子植物科学卓越创新中心合成生物学重点实验室周志华团队完成了三七皂苷R1与R2合成途径的解析,并通过创建酵母细胞工厂实现了人参皂苷Rg1、三七皂苷R1与R2的从头生物合成。相关成果发表于Metabolic Engineering。由于酵母体内缺乏糖基供体UDP-xylose的生物合成途径,通过异源表达拟南芥来源的UDP-xylose合成模块(AtUGD1和AtUXS),共表达新鉴定的糖基转移酶PgUGT94Q13,在高产Rg1的酵母底盘中合成三七皂苷R1,其产量为1.62g/L。同时,在高产PPT的酵母底盘中,通过共表达UDP-xylose合成模块、糖基转移酶PgUGT94Q13及PgUGT71A54,构建了高产三七皂苷R2的细胞工厂,其产量为1.25g/L。

人工智能系统DeepDR精准识别糖尿病视网膜病变

上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科、上海市糖尿病研究所、上海市糖尿病临床医学中心贾伟平教授课题组研制出迁移强化的多任务学习框架,构建了糖尿病视网膜病变辅助智能诊断系统DeepDR。相关成果发表于Nature Communications。该系统基于全球最大的眼底图像数据库,针对糖尿病视网膜病变筛查与防治的需要,实现了对糖尿病视网膜病变从轻度到增殖期病变的全病程自动诊断,并能对眼底图像的质量进行实时反馈及眼底病变的识别分割。DeepDR不只是给出分级,而是提供视觉提示,帮助用户识别不同类型病变的存在和位置,使其诊断过程更接近于眼科医生的思维过程。

分析反馈、检测与DR分级诊断过程(图片来源于上海交通大学新闻学术网)

计算光刻技术研究进展

中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室王向朝、李思坤等提出一种基于虚拟边与双采样率像素化掩模图形的快速光学邻近效应修正技术(OPC),仿真结果表明该技术具有较高的修正效率。相关成果发表于Optics Express。光刻是极大规模集成电路制造的关键技术之一,光刻分辨率决定集成电路的特征尺寸。OPC技术通过调整掩模图形的透过率分布修正光学邻近效应,从而提高成像质量。基于模型的OPC技术是实现90nm及以下技术节点集成电路制造的关键计算光刻技术之一。仿真研究表明该OPC技术的修正效率优于常用的基于启发式算法的OPC技术。

X射线激活的长余辉纳米材料用于近红外第二窗口成像

复旦大学化学系教授张凡团队构建了近红外第二窗口长余辉纳米探针,并开展了相关应用研究。相关成果发表于Nature Nanotechnology。相对于可见光窗口(400~650nm)和近红外第一窗口(650~900nm)而言,生物组织在近红外第二窗口(1000~1700nm)对于激发光和发射光的吸收与散射作用较小。研究者构建了近红外第二窗口长余辉纳米探针用于活体深组织高信噪比成像。与传统近红外第二窗口荧光成像相比,长余辉成像探针在分辨小鼠血管、肿瘤成像及输尿管术中识别应用里具有更高的信噪比和分辨率。通过选用不同发射波长的近红外第二窗口长余辉纳米探针,可实现活体小鼠不同脏器和不同病灶部位的高对比度多重成像。

结构无序诱导的三维二阶拓扑绝缘体

清华大学交叉信息研究院徐勇研究组在理论上预言三维二阶拓扑绝缘体可以在完全随机点阵即无定型体系中存在,并发现结构无序可以诱发拓扑平庸相到二阶拓扑绝缘体的量子相变。相关成果发表于Physical Review Letters。研究发现三维无定型体系中可以存在二阶拓扑绝缘体,并且结构无序可以诱导出二阶拓扑绝缘体。这种绝缘体由四极矩的绕数保护,因此不需要晶格对称性。随着结构无序的增加,局域态密度表明链边界态的出现。考虑到时间反演对称性体系,提出了两种新的拓扑不变量在实空间刻画二阶拓扑绝缘体的性质,具体计算表明二阶拓扑绝缘体也可以存在于三维具有时间反演对称性的无定型系统中。

光子纳米喷流研究进展

中国科学院深圳先进技术研究院医工所传感中心杨慧团队提出并展示了一种调制PNJs,以及产生和调制弯曲PNJs的新方法。相关成果发表于Photonics Research。沉积在叶子上的小水滴在阳光的照射下会引起叶片晒伤、强光直射的玻璃球能够燃烧纸张、充满水的透明球体对很小的字具有放大效果,这类源自光-微粒相互作用的“类喷流结构”场增强效应就是光子纳米喷流(photonic nanojet, PNJ)。研究发现光会聚-发散的速度与出射光斜率变化的快慢有关,这恰好与数学当中自然对数所揭示的含义相同。通过对函数曲线的对数化和微分运算,得出凹凸变化曲线的“拐点”位置,这一位置正好是界定入射界面边缘和中间区域的边界点。

研究模型示意图及“拐点”位置获取的分析演进图(图片来源于中国科学院深圳先进技术研究院网站)

基于香豆素酮光氧化的光聚合反应及高效3D打印

华中科技大学化学与化工学院解孝林、彭海炎与汕头大学李明德等合作,在光聚合领域取得研究进展。相关成果发表于Nature Communications。光聚合反应在全息存储、3D打印等前沿领域应用广泛,关键科学问题在于反应机理及反应动力学的瞬时控制和空间调控。在基于光聚合反应的3D打印中,侧向光聚合难以避免,导致打印分辨率不高。该研究从光引发体系着手,研究了香豆素酮等光敏剂的光还原和光氧化反应机理,进而高效调控光聚合反应动力学。研究结果提出的基于香豆素酮光氧化的3D打印新策略,为高效增材制造提供了一种可行的解决方案。

改善伤口愈合和组织修复新方法

四川大学华西口腔医学院满毅教授团队制备了具有不同表面形貌的生物材料。相关成果发表于Science Advances。生物材料的结构特性可以影响周围组织愈合、免疫反应。为了更好地理解生物材料周围微环境,该研究使用静电纺丝技术制备了具有不同表面形貌的生物材料,植入实验动物体内后,在单细胞水平解析了不同结构材料周围的微环境。研究结果显示,以T细胞为主导的适应性免疫反应在取向型材料组出现得更早,材料的植入调节了整体的免疫反应进程。研究中使用单细胞分析方法得到的信息可以为未来免疫调节性生物材料的设计提供参考,以改善伤口愈合和组织修复。

双层过渡金属硫化物系统中的反常发光量子现象

中山大学物理与天文学院俞弘毅教授团队提出了如何通过双层过渡金属硫化物发光性质上的变化来灵敏地探测激子的行为。相关成果发表于Physical Review X。单层过渡金属硫化物是一种只有几个原子厚度但具备卓越光电性质的半导体材料。将两层过渡金属硫化物上下堆叠时,层间的微小相对转角可导致长周期干涉条纹的出现,即“摩尔超晶格”。激发或湮灭一个激子可以改变电偶极势场,从而改变周围其余激子的发光效率和偏振性质,导致一种新颖的非线性光学效应。系列新发现说明,双层过渡金属硫化物中的激子是一种全新的可用于探索多体物理和量子光学应用的系统。