碳量子点的制备及其在生物巯基化合物检测中的应用

——推荐一个大学化学研究型综合实验

郭颖,尚永辉,郑敏燕

咸阳师范学院化学与化工学院,陕西 咸阳 712000

碳量子点简称碳点,是一种尺寸小于10 nm的新型荧光碳纳米材料。由于具有良好的荧光特性,同时具有尺寸小、水溶性好、毒性低、生物相容性好、合成成本低等优异性能,已成为基于荧光光谱检测生物标志物的新型荧光探针候选物。经过十几年的发展,碳点已经在生物传感、环境监测及生命诊疗等领域展现出了广阔的应用前景[1–3]。为了将科研工作与实验教学相结合,将这一前沿领域研究介绍给学生,我们以科研课题研究成果为基础,设计了“碳量子点的制备及其在生物巯基化合物检测中的应用”这一研究型综合实验。实验内容主要包括碳点合成、碳点的表征以及基于荧光“offon”测定巯基化合物。首先以天然植物为碳源通过一步水热法合成荧光碳点,再通过紫外-可见光谱、荧光光谱等对碳点进行表征。再利用Cu2+可猝灭碳点的荧光,而在生物巯基化合物存在时碳点的荧光恢复的现象,实现对生物巯基化合物的检测。通过本综合实验,使学生熟悉纳米材料合成、形貌结构表征、光学性能测试等相关原理,并掌握相关基本实验技能。教学实践表明,该实验对学生消除科技前沿神秘感、激发学生实验兴趣、提升学生的创新意识和综合运用知识能力等方面效果显著。

1 实验目的

(1) 了解碳点的性质及应用领域。

(2) 学习碳点的制备及表征方法。

(3) 熟悉荧光光谱、紫外-可见吸收光谱的原理及操作。

(4) 学习基于荧光探针“off-on”型检测原理及方法。

2 实验原理

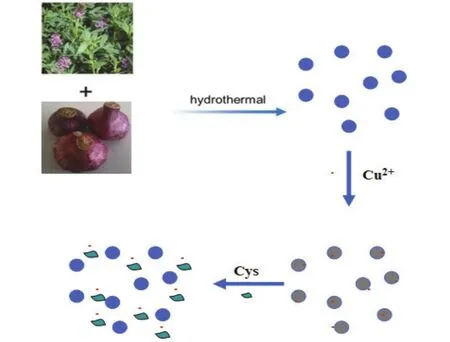

实验设计如图1所示。碳点在制备过程中除需碳源材料外,通常还需要加入钝化剂或掺杂剂以调节碳点的结构和荧光性能。在此,掺杂是将碳源材料与含掺杂异元素材料进行共合成,让掺杂元素直接参与碳核的形成[4,5]。苜蓿和大蒜因含有丰富的碳水化合物可作为碳点合成的碳源材料,并且苜蓿和大蒜中氮、硫含量均较高,因此在合成碳点过程中可自我掺杂形成氮、硫共掺杂的碳点。

图1 碳点的合成及其荧光检测生物巯基化合物原理示意图

所合成的氮及硫掺杂碳点具有强的荧光,而Cu2+的外层电子结构是4s13d9,外围的d轨道不是全充满状态,因此,加入Cu2+后,碳点的电子被转移到Cu2+的d轨道上,进而碳点荧光猝灭。当向碳点-Cu2+体系中加入硫醇衍生物(以半胱氨酸Cys作为研究对象)后,Cys能通过络合作用使Cu2+从碳点的表面被移除[6],碳点的荧光强度也随之发生改变。将上述荧光强度变化与检测物Cys含量相关联,即可实现对Cys的检测。

3 试剂和仪器

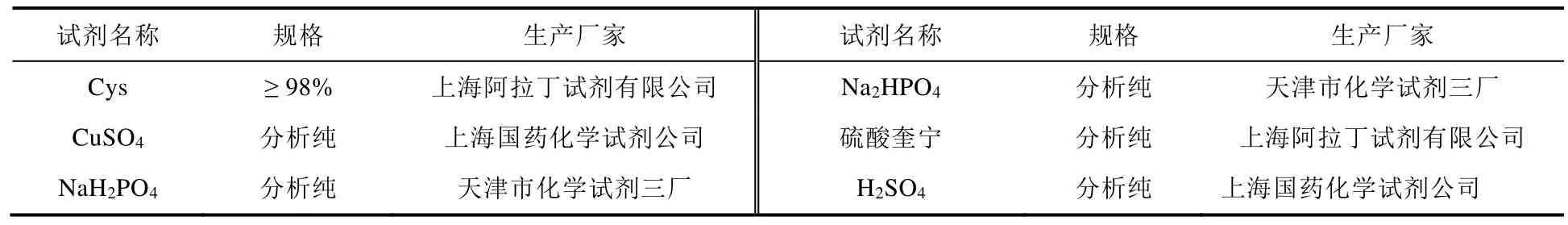

3.1 实验试剂

大蒜、苜蓿取自咸阳周边农田,使用前用二次蒸馏水清洗若干次。本实验所用其余试剂见表1,实验所用超纯水由Milli-Q-Plus系统(18.2 MΩ·cm−1)提供。

表1 主要试剂

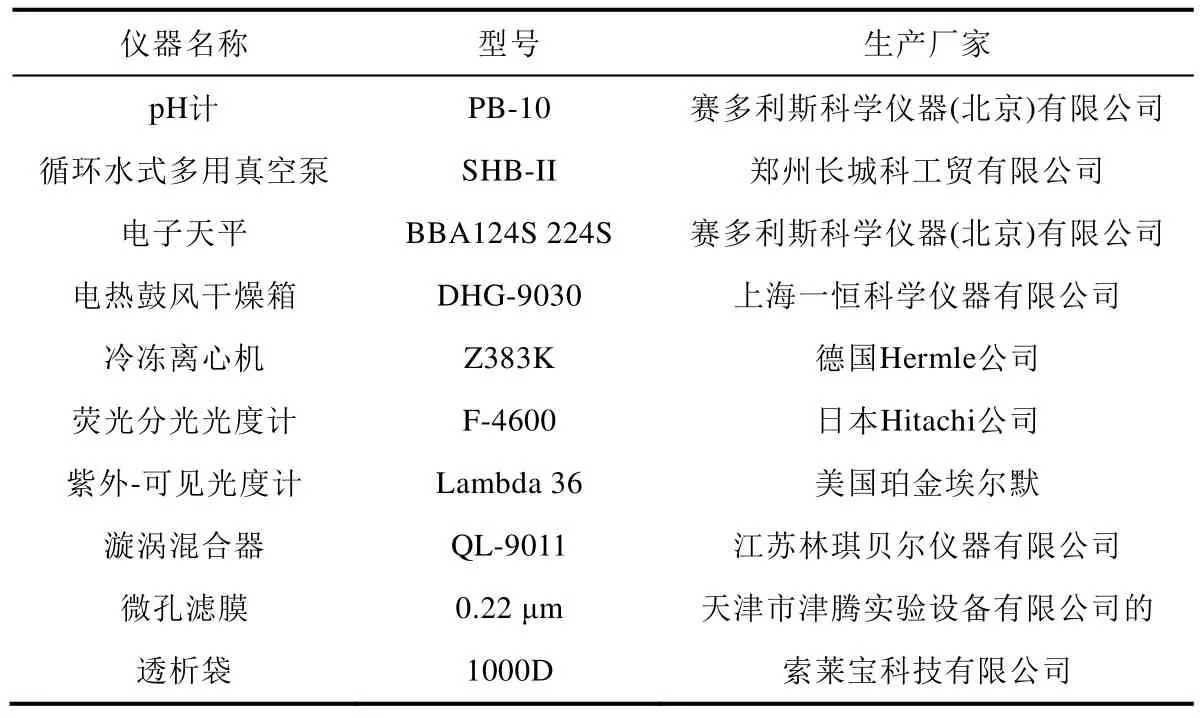

3.2 实验仪器

本实验所用主要仪器见表2。

表2 主要实验仪器

4 试剂和仪器

4.1 Cys溶液的配制

在分析天平上准确称取0.0351 g的Cys置于小烧杯中,加入少量蒸馏水溶解后,定容至50 mL,配制成4.0 × 10−3mol·L−1Cys标准溶液,使用时逐级稀释至所需浓度。

4.2 N, S共掺杂碳点的制备

将切成均匀碎块的2 g苜蓿和2 g大蒜加入到聚四氟乙烯内衬的反应釜内,并加入26 mL超纯水。在230 °C烘箱中恒温加热4 h后,自然冷却至室温,混合液在13000 r·min−1下离心20 min。上清液用0.22 μm微孔滤膜过滤,滤液经用截留分子量1000 Da的透析袋透析48 h后,冻干处理即可得到两种非金属(N, S)同时掺杂的碳点固体粉末,称重并分散于超纯水中,即可得到质量浓度为2 mg·mL−1的碳点分散液。

4.3 紫外-可见吸收及荧光光谱测试

将2 mg·mL−1的碳点分散液稀释10倍,测试其紫外-可见吸收光谱。设定激发和发射狭缝为5 nm,在350 nm–440 nm激发波长范围内,每隔20–30 nm测试荧光发射光谱。

4.4 荧光量子产率测定

(1) 分别取硫酸奎宁、碳点溶液于比色皿,测定其紫外吸收光谱,记录硫酸奎宁、碳点在380 nm处的吸光度值(AR和A),确保该吸光度值小于0.05。(2) 以380 nm为激发波长,在荧光分光光度计上分别获取硫酸奎宁、碳点在410–600 nm范围内的积分荧光强度值(IR和I)。

4.5 荧光检测Cys

取7支离心管,向其中依次加入100 μL碳点(2 mg·mL−1)、500 μL PBS (20 mmol·L−1,pH 6.0)以及20 μL Cu2+(2.5 mmol·L−1),涡旋混匀。在室温下反应5 min后,再向其中分别加入10 μL不同浓度(0、1 × 10−5、1 × 10−4、2 × 10−4、4 × 10−4、7 × 10−4、1.1 × 10−3mol·L−1) Cys,之后用超纯水补充至体积为1000 μL,涡旋混匀静置1 min,在380 nm激发下扫描其荧光光谱。

5 结果与讨论

5.1 碳点的光学性质

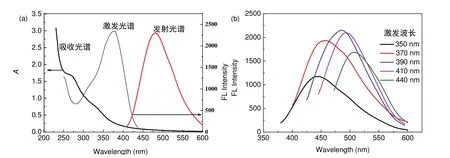

图2a为碳点的紫外-可见吸收及荧光最佳激发与发射光谱图。从吸收曲线可以看出,所合成的碳点在紫外-可见区有强的吸收,在270 nm附近有特征吸收峰,对应于C=O键的n–π*跃迁[7]。此外,碳点还有对称的激发和发射光谱,最大激发和发射波长分别位于380 nm和481 nm。图2b为碳点在不同激发波长下的荧光光谱,可以看出碳点在350–440 nm范围内有激发波长依赖性行为,即碳点的荧光强度随着激发波长的增加而不断降低,而且荧光发射光谱也随之变化,逐渐红移,呈现出多元激发、多元发射的光谱特性。

图2 碳点的光学性质

5.2 碳点的荧光量子产率测定

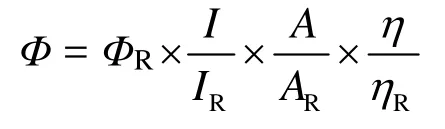

按照实验4.5方法测定出硫酸奎宁和碳点的AR和A值以及硫酸奎宁、碳点在410–600 nm范围内的IR和I。代入下述公式计算得到碳点的荧光量子产率为10%,相关测试数据如表3所示。式中ηR和η为溶剂的折射率,因实验中硫酸奎宁和碳点的浓度均很低,因此可忽略溶质的影响,折射率视为一致,均为1.33[8]。

表3 碳点在水溶液中的荧光量子产率

5.3 碳点荧光探针检测Cys

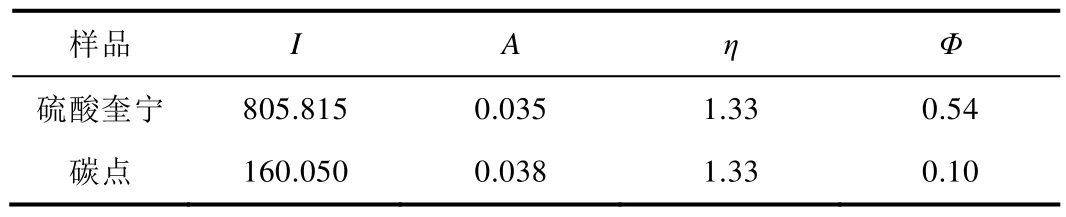

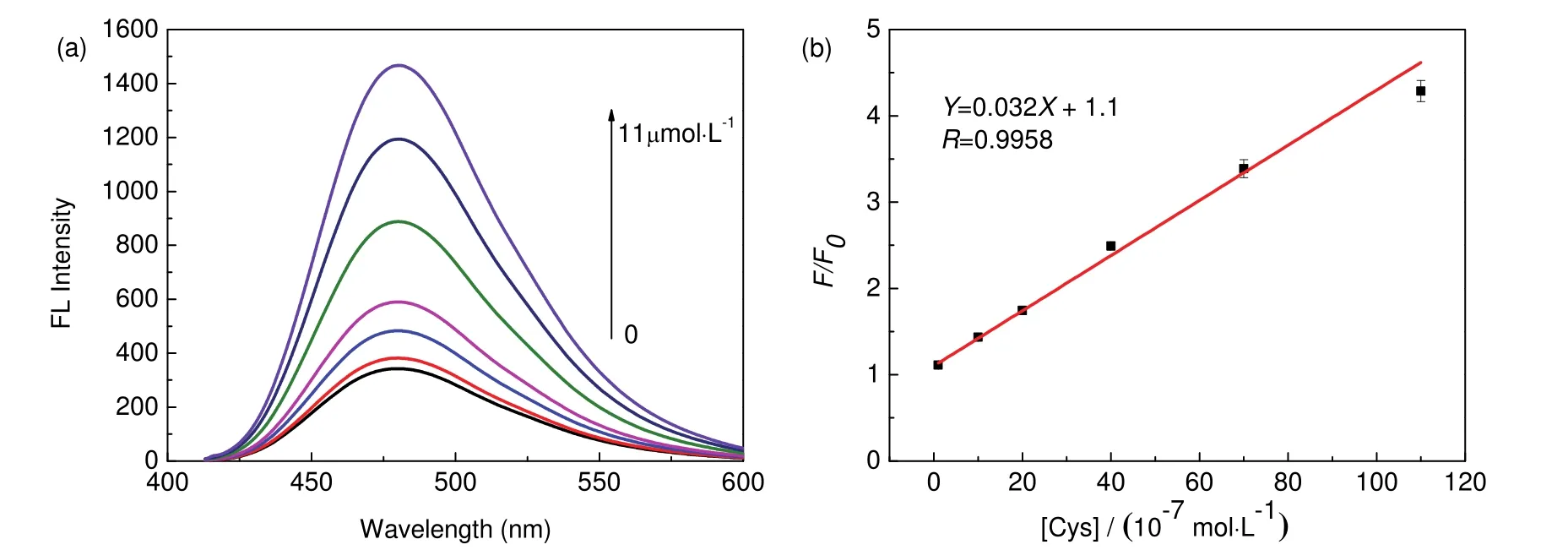

如图3a所示,在没有加入Cys时,碳点-Cu2+体系有较弱的荧光,说明Cu2+明显猝灭了碳点荧光。随着Cys浓度的增加,碳点-Cu2+的荧光强度显著增强。根据图3a,计算出碳点-Cu2+体系在不同浓度Cys中的荧光恢复率F/F0(F0为碳点-Cu2+体系的荧光强度,F为碳点-Cu2+体系中加入Cys后的荧光强度),并绘制F/F0与Cys浓度的关系曲线。如图3b所示,随着Cys溶液浓度增加,F/F0值逐渐增强。通过拟合获得线性方程Y= 0.032X+ 1.1,相关系数R= 0.9958,说明在该浓度范围内,碳点恢复的荧光与Cys浓度呈良好的线性关系。根据公式LOD = 3σ/k计算检测限为8.6 × 10−8mol·L−1(其中LOD为检测限,σ为测定11次空白溶液的标准偏差值,k为线性方程的斜率)。因此,基于这种荧光强度的变化可实现对Cys的检测。

图3 (a) 碳点对不同浓度Cys的荧光光谱图;(b) F/F0与Cys浓度的关系曲线

6 思考题

(1) 哪些因素会影响碳点的荧光性质?为什么?

(2) 采用参比法测定荧光量子产率时,为什么要求公式中AR和A值要小于0.05?

(3) 碳点纳米探针用于生物分子检测,有何优点?

(4) 相比于荧光淬灭型检测,碳点荧光“off-on”型检测有什么优点?

7 实验教学特点及教学组织运行方式

7.1 实验特点

(1) 实验内容综合性强。本实验内容结合学科前沿,涉及到多种方法原理和大型仪器的综合运用:碳点的合成、碳点的紫外及荧光光谱性能测试。通过综合运用这些方法原理及仪器设备能使学生对所学的大学化学知识融会贯通。

(2) 增强学生的科学研究意识。本实验内容来源于教师的科研项目成果,通过让学生参与到实验所有环节,既能培养学生进行文献调研获取信息的能力,同时也能使学生领悟到科学探索和研究的方法,培养了学生独立、严谨的科研态度。

7.2 教学组织运行方式

本实验是一个涉及碳点的合成、表征及应用等内容的综合实验,面向化学专业3年级本科生开设,是一个开放性兴趣实验。实验采用小班开课方式,每班16人左右,4人一组,实验学时为16学时。分为三个阶段进行。第一阶段:实验前教师引导学生进行文献调研,要求学生课前先查找资料,熟悉碳点的制备及巯基化合物检测的背景知识,根据文献调研结果讨论汇报实验原理及实验方案,此阶段学时数为2学时。第二阶段:碳点的制备、荧光量子产率测定以及紫外、荧光光谱表征,此阶段需10学时。按照以下学时分配分别完成相应两个单元实验。第一单元,碳点制备,计划学时3学时。碳点制备需在实验课前一天由学生准备好制备碳点的反应前驱体,在教师指导、示范下让学生将反应物装入反应釜,升温至实验所需温度,期间有实验员老师在实验室值守(1学时),特别注意恒温箱处于正常工作状态。待温度降至室温后,由学生将反应釜移出烘箱,用2个学时进行碳点的纯化及冷冻干燥处理,48 h透析期间,学生需每隔约12 h换一次水,在换水约定时间实验员老师在场。第二单元,碳点的表征部分,计划7个学时,其中碳点的荧光量子产率测试3学时,紫外-可见吸收光谱及荧光光谱测试各2学时。分两个小组每组交叉进行两个单元实验,分别由两名教师指导学生实验。第三阶段:碳点检测Cys,此阶段需4学时。实验教学中,以启发式引导学习基于荧光探针“off-on”型检测原理及方法。

8 实验安全规范培训

本实验涉及水热合成和高速离心分离等操作,有必要专门就此进行有关安全规范培训。其主要包括以下内容:

(1) 高速离心及使用的相关规范培训。

离心机使用前必须检查面板上的各按钮是否处于规定的位置上,检查其他部位有无松动及不正常情况;使用前必须检查离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换;每支试管中放置等量样品,对称放入转鼓内,以免由于重量不均及不对称放置引起离心机激烈振动;离心机在高速旋转时切不可打开盖门;使用完毕,将转鼓和仪器搽拭干净,以防试液玷污而产生腐蚀。

(2) 恒温烘箱相关使用规范。

认真检查恒温箱自动控制系统是否正常,严禁使用线路老化、存在隐患的温度传感器及继电器的恒温箱;最好使用具有运行自检功能的恒温箱,在发生异常时能够自动断电保护。

(3) 有关反应釜使用的相关规范培训。

认真检查反应釜,不能存在任何程度的细微裂缝;确保反应釜体下垫片位置正确(凸起面向下),然后放入聚四氟乙烯衬套和上垫片,先拧紧釜盖,再用螺杆将釜盖旋钮拧紧为止;将反应釜置于烘箱内,要按规定的升温速率升温至所需反应温度(切勿高出反应釜耐压的安全范围);确保反应釜内温度低于反应体系沸点后,方可打开釜盖进行后续操作。

9 结语

本文设计了一个分析化学综合实验。以混杂生物量为原料,通过水热法合成了一种非金属掺杂的荧光碳点。并利用Cu2+可以有效猝灭该碳点的荧光,在加入Cys后,由于Cys与Cu2+的络合,阻碍了Cu2+对碳点荧光的猝灭,碳点荧光得以恢复。利用这一性质实现了对Cys的“off-on”荧光检测。实验紧跟前沿热点,内容丰富、综合性强,所制备的碳点应用广泛,与化工学院多个专业联系紧密,适合于不同专业的学生。本实验的开设使学生熟悉了纳米材料的制备及表征手段以及生物分子检测过程的基本研究手段,有助于激发学生的学习兴趣和创新能力,培养学生的综合科研能力。