从学校到战场:从徽章看延安干部培养

孟中洋

抗战时期,中国共产党十分重视军事人才、政治人才的培养、选拔和使用。为增加抗战力量,中国共产党领导的人民政权和军队先后创办了中国人民抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院、中共中央党校、卫生学校等一大批干部学校和专门学校,为全面取得抗日战争的胜利提供了强有力的组织和人才保障。

为了激发广大学员的斗志,这一时期各学校都颁发了大量教职工证章、学员证章、毕业纪念章等各类徽章。这些徽章,是共产党人注重培养干部、加强队伍建设的珍贵历史见证。

“天下英雄豪杰云集”

“材之用,国之栋梁也,得之则安以荣,失之则亡以辱。”中国共产党百年长河中,始终重视人的因素。毛泽东有一个著名的论断:“政治路线确定之后,干部就是决定的因素。因此,有计划地培养大批的新干部,就是我们的战斗任务。”

进入抗日战争时期,中国共产党比以往更加重视军事人才、政治人才的培养、选拔和使用。1937年年初,党中央从保安迁到延安后,毛泽东鲜明地指出:“增加抗战力量的工作和方法很多,然而其中最好最有效的方法是办学校培养抗日干部。”

延安,既是中共中央所在地,更成了革命者向往的“圣地”。处处可见来自全国各地的热血青年“背着行李,燃烧着希望,走进这城门”。据统计,1938年至1939年间,共约有6 万名学者、艺术家和知识青年冲破重重封锁投奔延安,晋察冀等根据地也吸引了京津高校及东北流亡学生前往。一时间“天下英雄豪杰云集”。

这些先进的知识分子需要迅速“革命化”。与此同时,既有的军政干部和相关人员也亟待加强培养、提高素质,以应抗战之需。

在党中央的统一部署下,发展抗日的革命文化运动蓬勃开展起来,中国人民抗日军政大学、陕北公学、青年干部训练班、鲁迅艺术学院、中共中央党校、职工学校、中国女子大学、民族学院、卫生学校等一大批干部学校和专门学校先后创办。依托这些“革命熔炉”,一批又一批的干部和知识分子得以锻炼、成长、壮大,成为中坚力量,从课堂走向抗日战场……

“保存骨干、教育骨干”

对党内干部的教育培养,主要是通过中共中央党校来实现的。

中央党校的前身是1933年3月13日成立于瑞金的“马克思共产主义学校”,1935年10月红军长征到达陕北后,与中共陕北特委党校合并,正式定名为“中共中央党校”。

抗战爆发后,中共中央及时调整了党的干部培训方针。中央党校的培训内容,从抗战初期的传达、宣传、学习中共中央的政策方针,特别是建立广泛的民族统一战线的总任务,逐步过渡到围绕党的政治路线、思想路线、军事路线进行深入系统的理论研究和干部教育,党的组织、宣传、统战、职工、青年、妇女、儿童工作等也有纳入了培训范畴。中央党校成了名副其实的全党最高学府。

>>上图:中央党校学习证章

>>下图:“抗大”五周年纪念章 作者供图

1941年12月17日,中共中央政治局通过了《中共中央关于延安干部学校的决定》,指出:“中央党校为培养地委以上及团级以上具有相当独立工作能力的党的实际工作干部及军队政治工作干部的高级与中级学校。”并确定:“中央党校直属中央党校管理委员会。”

1942年2月28日,中央书记处办公厅发出《中央政治局关于党校组织及教育方针的新决定》,确定中央党校直属中央书记处,政治指导由毛泽东负责,组织指导由任弼时负责,并由邓发、彭真、林彪组成负责党校日常工作的新的管理委员会。1943年3月毛泽东兼任校长后,党校的作用更是得到了发挥。

特别是党中央注意依托中央党校,加强全党干部的思想建设,着重解决思想路线问题,使中央党校成为马克思主义中国化的重要理论阵地和延安整风运动的策源地。

马列主义理论与中国革命实际相结合,是中央党校的教育方针。1942年2月,毛泽东在中央党校开学典礼上要求:“现在我们的党校也要定这个规矩,看一个学生学了马克思列宁主义以后怎么看中国问题,有看得清楚的,有看不清楚的,有会看的,有不会看的,这样来分优劣,分好坏。”

中央党校注重探索用马克思主义中国化的理论成果武装教育干部。在课程设置上,主课始终是学习马列主义基本理论和党的路线、政策,强调辩证唯物主义和历史唯物主义,从而使中央党校成为马克思主义理论研究、理论传播、理论争鸣的舞台。

1941年冬,毛泽东为中央党校题词“实事求是”,并确定校训为“实事求是,不尚空谈”。1942年2月1日,毛泽东在中央党校作了《整顿学风党风文风》的报告(编入《毛泽东选集》时标题改为《整顿党的作风》),首提“惩前毖后,治病救人”方针,成为延安整风运动展开的标志。

中央党校培养了大批党政军领导干部,充分贯彻、宣传了共产党人的抗战理念、抗战思想、抗战策略,成为“保存骨干、教育骨干”的阵地,为中国共产党和全国人民取得抗战胜利提供了坚实保障。

“抗大抗大,越抗越大!”

“抗大抗大,越抗越大!”这是时任中国人民抗日军政大学教育长、副校长的罗瑞卿在纪念“抗大”成立两周年大会上发出的赞叹。

“抗大”主要承担对党的军事干部和其他政治干部的教育培养。

1935年10月,红军长征到达陕北后,中共中央提出“必须大数量的培养干部。党要有成千成万的新干部,一批又一批的送到各方面的战线上去。”1936年5月8日,毛泽东在陕北延长县交口召开的中央政治局扩大会议上指出:“要打开西北局面及全国大局面,则要办个高些的大的红军学校。否则将来无干部。没有大批干部是不行的,现在不解决这个问题,将会犯罪。我们有责任引导同志们看得远,办一所红军大学来培养大批干部,以适应形势发展的需要。”

据此,1936年6月1日,“中国人民抗日红军大学”开学典礼在瓦窑堡米粮山的旧庙堂举行。毛泽东、周恩来、张闻天等中共中央领导人出席了开学典礼,毛泽东、周恩来等讲了话。会上宣布,林彪任校长,罗瑞卿任教育长,莫文骅任党总支书记。全校学员编为三个科,分别训练师团以上干部、营连干部、排班干部及部分老战士。

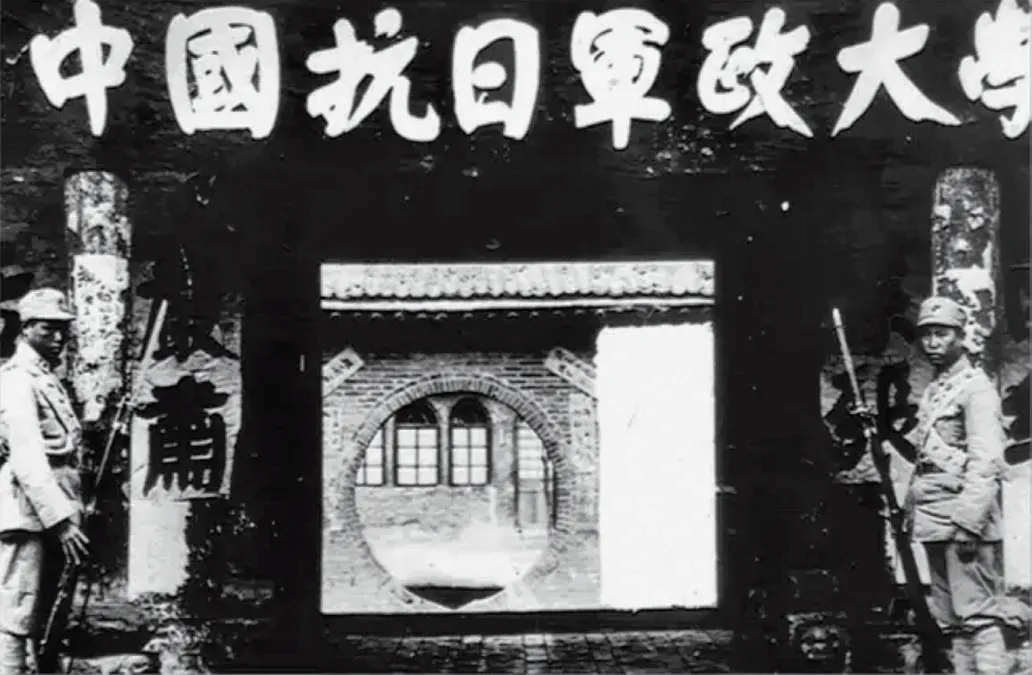

>>上图:“中国人民抗日军事政治大学”校址设在延安

>>下图:“抗大”第三期毕业证章

>>上图:陕北公学开学典礼地址

>>下图:陕北公学臂章 以上图片均为作者供图

1937年1月19日,红军大学改名为“中国人民抗日军事政治大学”,校址设在延安。中共中央和毛泽东为“抗大”规定了“坚定正确的政治方向、艰苦朴素的工作作风、灵活机动的战略战术”的教育方针和“团结、紧张、严肃、活泼”的校风。“抗大”成立后,在条件极其艰苦和恶劣的情况下,克服重重困难,先后数易校址,坚持办学。斯诺曾说:“以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍完全是不怕轰炸的这种‘高等学府’,全世界恐怕只有这么一家。”

“抗大”开设的政治课主要是马列主义和中国革命史等。这恰恰是毛泽东的优势所在。因此,“抗大”某种程度上可称为毛泽东思想的发源地。“抗大”是毛泽东一生中作报告最多的地方,他的很多著作和观点都是出自“抗大”的讲台。如著名的《论持久战》《实践论》《矛盾论》,都是由毛泽东在“抗大”的演讲或讲义讲稿整理而来。

抗战进入相持阶段后,“抗大”先后成立了14 所分校、5 所陆军中学和1 所附设中学,分布于西北、华北、华中的广大地域,共培养20 万多名优秀的军政干部。毛泽东曾说:“‘抗大’为什么全国闻名、全世界闻名,就是因为它比较其他的军事学校最革命最进步,最能为民族解放与社会解放而斗争。”

“抗大”被称为培养干部的“重工业”、制造抗日干部的“熔炉”、民族解放的旗帜。毛泽东在“抗大”成立三周年时赞叹说:“昔日之黄埔,今日之抗大,是先后辉映、彼此竞美的。”

“中国不会亡,因为有‘陕公’”

“陕北公学”是抗战时中国共产党在延安创办的一所具有统一战线性质的干部学校,也是中共第一所干部高等学校。“陕公”与“抗大”齐名。

对其他抗日各阶级、各阶层人员的教育培养,便是通过陕北公学来实现的。

1937年7月起,涌向延安青年大量增加,仅靠“抗大”已不能满足需要。7月底,中共中央决定创办一所新的学校——陕北公学。学校原想命名陕北大学,因国民政府以陕北已经有“抗大”为由不予核准,才改名“陕北公学”,简称“陕公”。“陕公”由林伯渠、吴玉章、董必武、徐特立、张云逸、成仿吾等筹办,成仿吾任党委书记兼校长。1938年又派李维汉任副书记兼副校长。

1937年8月,陕北公学开始招生,同年11月1日举行开学典礼。最初学员有5 个班约300 人。1938年7月7日,中共中央在关中旬邑县开办了“陕公”分校,由李维汉任分校校长。1939年1月,陕北公学总校迁至旬邑与分校合并。同年夏,中共中央决定将陕北公学、鲁迅艺术学院、安吴堡战时青年训练班、延安工人学校联合成立华北联合大学,校址迁至晋察冀根据地,成仿吾任校长。

>>左图:八路军一二九师随营学校教职员证章

>>右图:八路军一二九师随营学校三周年纪念章 作者供图

1939年11月,为培养更多抗战干部,中共决定复办陕北公学,称为“后期陕公”。1941年8月底,中共将陕北公学(后期)与中国女子大学、泽东青年干部学校合并,成立了延安大学。

陕北公学的教育方针是:“坚持抗战,坚持持久战,坚持统一战线,实行国防教育,培养抗战干部。”办学宗旨和培养目标是:“实施国防教育,培养抗战人才。”课程主要有社会科学概论、抗日民族统一战线与民众工作、游击战争与军事常识、时事演讲等。

“陕公”办学四年共培养干部1.3 万名。毛泽东对此高度评价:“中国不会亡,因为有‘陕公’”。“‘陕公’代表着全中国的统一战线,是中国进步的一幅缩图。”

“一个在前线,一个在后方”

除了上述学校的正规系统培训,党中央还组织和指导设立了其他一些学校和各类临时培训班,运用灵活多样的方式培养人才,不断向抗战一线输送着新鲜血液。

如诞生于红军时期,由“学兵队”“教导师(团、队)”等演化而来的“随营学校”,由于能在短期内迅速提高学员军政素质和组织指挥能力,抗战爆发后迅速纳入了党中央视野,作为当务之急提上日程。

随营学校和“抗大”在教育方针、教育原则上完全一致,唯一的区别,用参加过随校的老同志的话说,就是“一个在前线,一个在后方”。

1937年8月,中共中央军委从驻甘肃庆阳的红军教导师,抽调大批干部组成了八路军总部随营学校。随后,八路军各师和其他部队也相继续成立“随校”。随营学校在战火中流动办学,有效补充了正规学校教育的不足,培养了大批人才。

一二九师随营学校成立于1938年2月,由一二九师原教导团整编而成。据时任一二九师随营学校副校长杜义德将军回忆,“随校”的教员来源不一,有抗大、陕北公学优秀毕业生,来自全国各地的爱国知识青年,国民党军队中的爱国军官,庆阳教导队培养的优秀生,部队中有实战经验和军事理论、技术水平的干部等。而学员均来自一二九师所属部队。

随营学校培养的主要对象是连级军事政治干部、排班干部及少数营级军政干部。教学从部队需要出发,理论与实际相结合。在学习内容上,包括军事课目、政治和文化学习。政治教育重点是巩固党对军队的绝对领导、抗日民族统一战线团结抗日与坚持斗争原则。战术教学,研究日军和蒋介石战术技术、研究总结运用八路军实战经验,加以总结提高。在强化游击战、运动战教学同时,提高军事理论水平和研究灵活的战略战术。到1940年6月8日,八路军总部决定,一二九师随营学校与抗大一部合并为抗大第六分校,该校遂停办。在两年多时间,“随校”培养了数以万计的军事和政治干部。

在提高军事技术和科技能力等专门性工作方面,则根据不同情况有针对性地开设各类训练班。

如一一五师开辟晋察冀根据地后,为解决军事指挥畅通问题,专门组织无线电通信技术人员训练班6 期,培训电台操作人员500 多人。聂荣臻提出:“八路军并不单纯是一个战斗队,而且还是一座大学校。”他诚邀燕京大学英籍教授班威廉、林迈可等到晋察冀军区所在地的吊儿村,担任无线电研究组(高级班)导师,为人民军队培养了一批高水平专业人才。两位洋教授感慨地说,这里“完全达到最高级大学的水准”,“应当名副其实地称作‘吊儿大学’”。

如今,由中国共产党领导的人民政权和军队先后创办的这些干部学校和专门学校已经完成了它的使命,消失在历史尘埃之中。但是当时佩戴在学员们胸前的那些红色徽章,却经过风雨的洗礼得以保存。它们不仅仅是学员们参加学习的标志,更承载着荣誉和责任,激励着广大学员在课堂上刻苦学习,在战场上和沦陷区、国统区等大显身手。

时隔数载,这些斑驳的徽章历久弥新,为共产党历史添加了可圈可点的一笔!