1985—2020年我国科研院所治理研究的文献计量分析

王艳英 汝绪伟 纪宗华 李雨莹

摘 要:科研院所是国家科技创新体系建设的重要战略力量,科研院所治理是我国深化科技体制改革的关键环节。本文运用文献计量学的方法,以中国知识资源总库(CNKI)作为基础数据源检索出的455篇期刊文献为有效样本,分别从年发文量、研究作者、研究机构、关键词等方面进行量化分析,探究我国科研院所治理研究相关动态。研究结果表明:小范围的研究群体已成雏形,但也局限在同机构、同区域学者之间的合作研究,跨机构合作较少,成果分布不均匀。本文基于本领域已有学者研究成果的梳理,总结出我国科研院所治理过程中存在的问题和当前的研究导向,以期为新一轮科技体制机制改革中科研院所治理研究提供借鉴和参考。

关键词:科研院所治理;科技体制改革;文献计量;知识图谱;Cite Space

中图分类号:G 311

文献标识码:A 文章编号:1672-7312(2021)05-0536-08

A Bibliometric Analysis of the Research on the Governance

of Chinese Research Institutes from 1985 to 2020

WANG Yanying,RU Xuwei,JI Zonghua,LI Yuying

(Institute of Science and Technology for Development of Shandong,

Qilu University of Technology(Shandong Academy of Sciences),Jinan 250000,China)

Abstract:Research institutes are important strategic forces in the field of science technology and an important component of the national innovation system.The governance of scientific research institutes is a key link in deepening the reform of Chinas science and technology system.Based on Bibliometrics,This paper used a total of 455 journals that were retrieved from China Resources Base (CNKI) as the primary data source,made a quantitative analysis from the annual volume of publications,the research authors,the research institutions and the key words,and explored the related trends of governance research in Chinas scientific research institutes.The results show that a small-scale research group has become an embryonic form,but it is also limited to collaborative research between scholars in the same institution and the same region.There is less cross-institution cooperation and uneven distribution of results.Based on the current research results of scholars in the study,the existing obstacles and proclivities in the research were summarized,implementing the reference for the research on the governance of scientific research institutes in the modish round of reformation of science and technology system and mechanism.

Key words:governance of research institutes;reform of science and technology system;bibliometrics;knowledge map;Cite Space

0 引言科研院所作為国家科技创新体系建设的重要战略力量,在为政府履行公共服务和社会管理职能以及向社会提供技术研发服务方面,发挥着科技支撑作用[1]。近年来,随着国家对推进科技治理体系和治理能力现代化建设的日益重视,科研院所作为科技体制的重要组成部分,是贯彻落实创新驱动发展战略的重要抓手,其是否能构建现代治理制度,是深化科技体制改革的关键一步[2]。我国科研院所近年来的改革,实现了以引入市场机制为主要方式的从传统政府控制和管理逐步向现代治理的重大转变,在参照公司治理和非营利组织治理概念的基础上,有学者提出了科研院所治理的概念,认为科研院所治理就是通过一套正式的或者非正式的制度来配置权、责、利,协调内部和外部利益相关者之间的关系,以实现科研院所决策的科学化,以及科研组织宗旨和利益相关者整体利益最大化[3]。WILLIAMSON和MITCHELL将科研院所的利益相关者分为所有者、管理者、科研人员、科研成果使用人和科研资金提供人[4-5]。以此概念为基础,科研院所治理不同于一般的公司治理和非营利组织治理,但和任何组织一样包含了不同层次的利益相关者,其特殊性主要体现在,治理目标更具有社会属性、治理结构复杂化、治理行为分散化、治理对象多元化等。梳理科研院所

近三十年来的改革历程,我国科研院所处于持续改革发展的攻坚期,有关科研院所改革的研究成果累积也逐渐增多。目前关于科研院所治理的案例研究和定性研究较多,针对科研院所治理研究的定量分析较少。目前我国科研院所治理研究现状如何?研究成果呈现什么样的分布特征?下一步研究方向如何定位?这些问题值得我们系统分析和进一步深入研究。本研究以中国知网(CNKI)数据库中所收录的相关研究主题文献为样本,采用文献计量的方法,对我国35年来科研院所治理方面的文献进行分析,揭示我国科研院所治理研究的动态变化,以期为我国科研院所治理研究和建设,提供科学支撑和有效参考。

1 研究設计

1.1 研究方法本研究采用文献计量法对1985—2020年间关于科研院所治理方面的相关研究文献的空间分布及研究趋势和热点进行分析,文献计量分析法具有海量文献处理、信息提取、可视化研究等方面的优势,现已广泛应用于不同领域的文献研究。本文采用陈超美教授开发的Cite Space V软件(5.3R4)来实现海量文献的可视化[6],借助科学知识图谱展示研究领域的发展态势和结构特征[7],全方位了解科研院所研究的文献分布特征。

1.2 数据来源本研究以中国知网(CNKI)作为基础数据源,根据研究内容需要,以“科研院所治理”or“科研院所创新”or“科研院所管理”or“科研院所改革”作为检索主题,以可检索到的文献进行处理,主要是人工检查筛除重复文献、新闻报道等非学术性文献,最终确定北大核心、CSSCI、CSCD类文献总量455篇为有效基础样本文献源数据。

2 科研院所治理研究文献分布统计分析

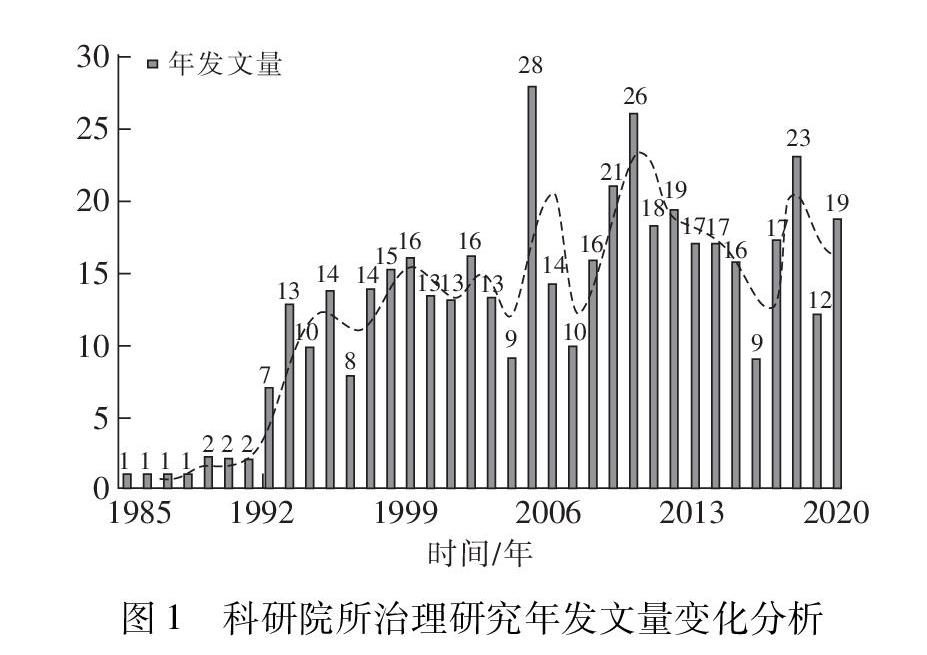

2.1 年发文量分析与科研院所治理有关的作者发文量,表现出明显的阶段性特征,这与国家关于深化科技体制机制改革的政策大环境密切相关。1985年中共中央印发《关于科学技术体制改革的决定》以来,科技体制改革开始步入面向经济主战场的转轨发展阶段。1999年中央发布了《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》,政府所属科研机构改革发展进入到了一个新阶段,从国家创新体系的角度,把建立现代科研院所制度确定为中国科技体制机制改革的目标和方向 [8-9]。还有近年来关于科技体制改革的一系列重大举措,如《中华人民共和国科学技术进步法》的颁布、《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》的发布,可以说在创新驱动发展阶段,围绕科技体制机制改革,每个关键时间段都有学者对科研院所治理研究的持续关注,从年发文量来看(如图1所示),1985—1991属于研究的起步阶段,年发文量基本上为1~2篇,1992年开始,才有了明显的增加,逐步受到更多学者的关注和研究,继而在以后的每个阶段发文量均有明显的波动,但总体呈现上升趋势,随着国家科技体制机制改革的深入推进及一系列科技政策的密集出台,关于科研院所治理的创新性研究成果跟社会发展对科研院所的需求仍有很大的提升空间。

2.2 发文作者分析按照学者普赖斯“研究核心作者”的概念,其定义为:“Nmax为发文最多作者论文数,核心作者发表论文量为M篇以上,其中最低发文量应在0.749×Nmax=2.368 3以上,符合这个标准的研究学者称为该项研究的核心作者”[10]。统计“科研机构治理”研究的作者发文量,根据此定律进行测定,在本研究中作者发文量最多的为10篇(见表1),即M= 0.749×10=2.368 3,由此确定发文量在3篇及以上的作者可作为核心作者。为整体把握此研究领域的学术群体,利用Cite Space工具,绘制1985—2020年我国科研院所治理研究相关作者的共现图谱(见图2),此图共包含了626个网络节点,422条连线,网络密度为0.002 2,从知识图谱分析呈现出以下特征:一是小范围的研究群体已成雏形,合作呈现出近邻性。以发文量最高的学者刘书庆为例,其以合作作者身份共计发文10篇,但其所发文的第一作者均属于所在团队成员。二是学者独立性研究的较少,大多数都是同机构、同城市学者之间的合作研究,且作为独立作者发文的数量几乎不存在。

2.3 研究机构分析为了从整体上把握我国科研院所治理研究领

域相关机构的研究实力及合作关系,运用Cite Space软件,时间选择1985—2020年,时间切片选择1,分析项目选择为“Institution”,绘制我国科研院所治理相关研究机构的共现图谱(见图3),此图共包含426个网络节点,101条连线,网络密度为0.001 1。对科研院所治理进行研究的机构,呈现出跨区域、跨机构合作较少、成果分布不均衡的特征。发文量较多的节点为中国科学院、哈尔滨工程大学、西安理工大学、中国农业科学研究院等,考虑到部分研究单位存在机构调整、更名或者二三级机构署名的问题,为保障文献计量的准确性,采用人工计数统计的方式进行合并,其中发文量排名见表2。

统计发现,针对科研院所治理的研究机构主要涵盖以下四个类型:一是高校,比如西安理工大学、哈尔滨工程大学、四川大学、华中科技大学等,发文量能占到本研究所选样本的49.1%;二是公益类科研院所,如中科院、青海社科院、中国农业科学研究院、中国林业科学研究院、福建省农科院等,发文量能占到本研究所选样本的33.5%,其中农林类科研院所占有较大比重;三是企业类科研机构,如中国电子科技集团、中国船舶重工集团、国家电力公司等,发文量占到本研究所选样本的10.1%;四是政府相关单位及其他,如科技部科技评估中心、安徽省科技厅、江苏省专利管理局等,发文量占到本研究所选样本的7.3%。

3 科研院所治理研究热点分析根据对科研院所治理相关主题的检索,最早出现在1985年,自此以来,关于科研院所治理的研究热点,主要集中在科技机制改革、产权、创新、协同创新、技术转移、成果转化等几个方面。根据关键词突现的信息显示(如图4所示),将近年来我国科研院所治理研究主题演进大致分为三个阶段,分别为1985—1999年、2000—2012年、2013—2020年。进一步分析不同阶段的关键词频次(见表3),高频关键词的出现,能够充分显示某一研究领域的热点问题,可见,我国关于科研院所治理的研究主题在不同阶段存在着显著不同。

第一阶段(1985—1999年),属于科研院所治理研究的建立阶段。在这一阶段,首次提出了科技向市场转轨的发展思路,研究主题主要集中在体制机制改革、市场经济、高新技术、技术创新能力等方面。自1998年开始,因行政机构的调整,引发了大批隶属于中央政府机构或地方政府的科研院所进行企业化转制,从宏观和微观尺度,都有学者对科研院所转制做了分析,如薛澜采取问卷调查的方式,对80家科研院所进行分类,并从组织使命定位、运行模式、治理结构三个维度进行分析,发现科研院所分类改革的根本目标尚未实现[11]。李慧聪等从所有权控制和行政干预的角度,归纳科研院所治理结构演进的政策驱动过程,认为科研院所治理转型,是“去行政化”的過程等[3]。科研院所体制机制改革的核心,是促进科技与经济的紧密结合,强化科技作为第一生产力作用的发挥,形成适应市场经济的科技体制。企业是参与市场经济的主体,因而,企业化转制是科技体制机制改革中的一项重大举措,在这一阶段,关于企业化转制成效的研究也比较集中。自1999年实施企业转制以来,关于科研院所企业化改制的绩效评价方面,李丛笑认为,虽然这些转制企业在现代企业制度建立、经营管理、研发及其成果转化方面取得了显著成绩,但企业化转制使科研院所在其自身定位、企业化与科研产品的外部性之间的矛盾等关键问题上仍面临发展困难[12]。但学者郭向远认为,企业化转制使得大部分技术开发类科研院所成为技术创新的主导力量[13]。郑霞和吴新玲以科研院所科研人员的科研行为为研究对象,发现明显存在横向委托增多、经营性收入扩大、科研成果“内循化”等现象等[14]。詹正茂认为“我国科研院所体制改革的根本目标是建立以现代企业制度为核心的现代科研院所制度等”[15]。

在科研院所治理研究的建立阶段,研究热点和趋势更多倾向于改革的方向,强化顶层设计,提出了科研院所分类改革的要求,也是科研院所逐步意识到要摆脱行政约束,培育现代治理意识的关键阶段。第二阶段(2000—2012年),科研院所治理的提升阶段。在这一阶段,出现频次较高的关键词为改革与发展、人力、产权、成果转化等。随着科研院所改革的深化,必然涉及到产权制度的改革,可以说,产权制度改革是科研机构企业化转制成功与否的关键,特别是转制院所在产权制度改革以后,必须尽快组建科技资产经营机构,有效解决国有科技资产管理中存在的诸如政企不分、权责不明等棘手问题。周宇华针对科研院所科技成果转化工作中的障碍因子进行分析指出,不合时宜的科技转化意识、滞后的科技体制、紧缺的科技转化资金、参差不齐的科技转化队伍等,是科技成果转化工作中的主要障碍[16]。刘书庆对转制科研院所科技成果产业化内涵与范畴进行了界定,提出了9种科技成果产业化模式[17]。在科研院所治理中,以院所类型的维度来看,农业科研院所、公益类科研院所、军工科研院所关键词出现频次较高。农业科研院所的公益属性在近年来的事业单位改革中逐步得到强化。陈香玉以农业科研院所的农业科技政策变迁为主线,分析了“十二五”以来农业科研院所发展的困境及形式,提出对策建议[18]。国防科研院所具有自身的行业属性和任务分工,科技创新能力呈现出多样性,何颖波围绕国防科研院所“一分为二”的科技创新能力结构要素,提出共性能力与核心能力的两个评估体系[19]。在这一阶段,市场化推动下的改革,促进了现代治理方式的引入,资产、利润等在企业化转制的科研院所管理中逐步得到重视,积极探索产权制度改革。公益性研究院所开始尝试诸如理事会决策机制的新的治理结构和方式。第三阶段(2013—2020年),科研院所治理的完善阶段。在这一阶段,出现频次较高的关键词为创新、协同创新、高校、技术转移、新型研发机构等。我国在2015年《深化科技体制改革实施方案》实施之后,我国科研院所的创新生态环境得到了极大的改善,在协同创新、科技成果转化、科技创新资源布局等方面尤其显著,科研院所与高校、企业之间的互动增加,其研究热点和主题较之前阶段有了很大的变化。协同创新是促进产学研融合、科技资源整合聚集的一种组织模式的创新,涉及科研院所、高校及企业多个主体。最早是胡锦涛从国家战略高度提出协同创新这个概念,其目的是“鼓励高校同企业、科研机构开展深度合作,建立协同创新的战略联盟,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关,在关键领域取得突破性成果”。与协同创新关联度比较高的关键词分别是高校、联合培养、研究生教育、企业、创新产出及成果转化等。概括来讲,科研院所参与协同创新的模式主要有人才培养型、研究开发型和生产经营型三类。在人才培养方面的协同创新,主要表现在研究生的教育培养上,李敏从培养制度、合作基础、培养措施、培养质量和社会影响五个方面,构建了评价高校与工程科研院所联合培养博士生项目质量的三级评估指标体系[20]。刘贤伟从战略联盟的视角出发,总结了当前高校与科研院所之间的三种战略联盟关系,并对高校与科研院所在三种联盟模式下联合培养研究生实践中所体现的合作方式及特征进行分析[21]。李慧泉以中国农业科学研究院为例,运用数据包络分析(DEA)模型定量测算创新效率,协同创新对农业科研院所的创新效率具有显著的正向作用[22]。项诚用中国农业科研院所微观数据,基于实证模型,探索协同创新对农业类科研院所的创新产出到底产生何种影响[23]。赵哲提出构建以体制机制创新为根本的多元化的高校与企业、科研院所的协同创新模式,以保障实现高校的外部市场需求和内生动力之间的协调与平衡来推动其与企业、科研院所的协同创新[24]。宋慧从平台、项目、组织管理等方面研究地方科研机构的创新体系建设,提出新时期地方科研机构战略发展建议[25]。胡浩对地域差异下高等院校与科研院所科教协同发展的创新模式和潜力空间进行探索和定位,指出高等院校与科研院所的区域内强强联合发展、中科院所助力高等院校的区域内科教协同发展、高等院校与地方高校的区域内外联合发展,是当前地域差异现实下实现高等院校与科研院所协同创新、共同发展的重要模式和内容[26]。梁帅对产学研协同创新的新型组织形式——产业技术创新联盟,聚焦科研院所主导的协同创新过程,分析了科研院所在推进产业创新网络、共性技术研发、产业化协同创新、产业发展目标协同等方面的特征[27]。新型研发机构也是这一阶段出现频次较高的关键词,其为我国新一轮科技体制改革的创新产物,它与传统科研院所相比,在于其制度创新,在运行机制、用人机制、创新机制等方面都有一定的突破,可以说,对新一轮科研院所机制改革具有较强的借鉴意义。刘彤认为,由于科研院所的使命和定位所在,科研院所具有类别及评价目标的多样性,在总结新型研发机构基本特征的基础上,确定衡量科研院所与新型科研机构差距的七个方面,分别为技术创新能力、科学管理水平、经营管理者水平、高层次人才团队、运作模式、交流与合作、创新文化建设,提出衡量科研院所发展状况的具体指标[28]。

4 科研院所治理的研究导向与问题分析根据本研究已有学者研究成果的梳理,针对科研院所治理中存在的问题进行分析,主要存在以下几个突出的问题。其一,科研院所的创新发展评价不能简单的以企业绩效管理的有关办法为依据,科研院所的社会职能体现国家意志,其目标是以最低的成本向社会提供最好的知识和技术产品,实现科学技术活动价值的最大化,服务经济社会发展,对科研院所的衡量,要更多地关注其社会贡献度。其二,自20世纪80年代以来,我国科研院所实施了一系列的改革,科研院所的整体结构发生了变化,科研管理效率得到了有效提高,但与大的市场发展环境相比,还存在诸多的不适应之处。很多科研院所存在改革创新政策难以有效落实的情况,比如人才通道不顺畅、人事自主权不足等,这都受限于法人治理体制下其地位不实、趋行政化严重,致使其成为改革路径上的制度困境,制度创新与科研院所自主权的改革相悖,所以要从根本上突破制度困境,建立完善的科研院所法人治理结构,深化管理体制改革,真正赋予科研院所在人、财、物方面及其机构设置、研究方向选择等方面充分的自主权,从根本上增强其根据科技创新需要进行适时调整的能力。其三,虽然新型研发机构突破了传统科研院所的机制体制藩篱,走出了特色的创新发展之路,随着新一轮科技体制改革的深入,有些地区发布了深化省属科研院所体制机制改革的政策文件,鼓励省属科研院所向新型研发机构转型。但公益类科研院所具有新型研发机构所不同的社会属性,如何寻求公益类科研院所与新型研发机构的差异化发展之路,值得思索。

5 结论与展望

5.1 研究结论基于1985—2020年度关于科研院所治理的国内相关文献数据,构建作者、研究机构、关键词共现知识图谱,梳理我国在创新性地推进科技体制机制改革进程中科研院所治理研究主题的变化趋势,得出相关结论如下1)从科研院所治理相关的年度发文量来看,呈现出与国家关于深化科技体制机制改革文件出台时间相适应的阶段性特征,2005年与2010年出现发文量的“井喷式”增长,整体来看,每个阶段虽然出现阶段性的波动,但总体呈现上升趋势。小范围的研究群体已成雏形,合作呈现出近邻性。学者独立性研究的较少,大多数都是同机构、同城市学者之间的合作研究,且作为独立作者发文的情况几乎不存在。科研院所治理研究的机构,主要涵盖四个类型,分别为高校、公益类科研院所、企业类科研机构、政府相关单位及其他。普通高等院校和公益类科研院所发文量能占到本研究所选样本的80%以上。科研院所治理研究的机构呈现跨区域、跨机构合作较少、成果分布不均衡的特征。2)从1985—2020年间高频关键词的共现来看,研究的深度和时政性显著提升,对科研院所治理的理论支撑和实际意义越来越强。基于研究主题的变化将近年来我国科研院所治理发展大致分为三个阶段,分别为科研院所治理研究的建立阶段(1985—1999年)、科研院所治理研究的提升阶段(2000—2012年)、科研院所治理研究的完善阶段(2013—2020年),从科技体制改革、企业化转制到改革与发展、产权、成果转化再到协同创新、高校、新型研发机构等,每个阶段的高频关键词都充分显示了研究热点的变化,每个阶段的研究热点也各有侧重。在大力发展战略性新兴产业的时代背景下,关于研究热点的分析,对科研院所如何在新的发展机遇期,释放出创新资源能量,提高创新效率,加快应对科研院所治理中迫切解决的问题具有重要的参考价值。

5.2 研究展望通过对我国科研院所治理的知识图谱分析,研究主题逐渐多样化,政策措施逐渐具体化。当前,国家深化科技体制改革的力度越来越大,如“破四维”的创新人才评价方式、项目经费的“包干制”管理改革试点等,都为科研院所的改革发展提供了制度保障,在国家科技体制深化改革的同时,新形势下关于科研院所治理,尚有以下几个方面的内容,需要进一步的深入研究。1)转制科研院所的功能定位。随着科技体制机制改革的深入,科研院所转制大致有六种模式,有的转为企业,有的并入大型国企、大学,有的转为中介机构,还有部分以研究院所为核心建立企业集团,实行一所两制等。这些模式中既有成功的案例,也有失败的教训,以转为企业的科研院所为例,很多转制失败的科研院所,只是改制为企业,设法到市场赚钱,而没有转变体制机制,没有深入相应的管理体制、治理结构、股权结构、科研与产业体系的改革,没有构建起社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关的新型体制,科研院所作为行业共性技术研发服务的主体,应该根据需求和发展,把行业技术开发和服务作为主要任务,发展研究服务业,而不是将重点放在产品销售和经营上。并入高校的科研院所如何发挥科教融合优势,实现与高校协同创新发展,这些都关系到在新的时代背景下,如何对于转制的科研院所进行合理、可行、有效的功能定位将是未来一段时间迫切需要深入研究的重点。2)现代科研院所治理机制研究。我国正处于国家治理体系和治理能力现代化建设的关键期,建立创新的现代科研院所治理机制,既是时代的需求,也是院所实现高质量发展的新机遇,在这样的时代背景下,如何激发科研人员的积极性和创造性,如何使科研院所的运转更加顺畅高效,如何使科研产出更好地服务当地经济社会发展,如何使科研环境更加公平合理,这是科研院所治理过程中最重要、最亟待解决的问题。从相关文献梳理分析来看,目前关于科研院所治理的案例研究还不足以形成理论体系,关于科研院所治理的研究,有待于更深一步的探索。

参考文献:

[1] 胡锦涛.在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话[N].人民日报,2011-04-25(002).

[2]林修竹,熊兴平.智慧治理视角下科研院所信息化建設思考[J].中国管理信息化,2019,22(17):62-65.

[3]李慧聪,霍国庆.现代科研院所治理——内涵、演进路径及量化体系[J].科学学与科学技术管理,2015,36(08):10-17.

[4]WILLIAMSON O E.Market and hierarchies:Analysis and antitrust implication[M].New York:The Free Press,1975.

[5]MICHUD D W,MAGARAM K A.Recent technical paper on corporate governance[J].Social Science Electronic Publishing,2006.

[6]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(02):242-253.

[7]侯海燕,刘则渊,栾春娟.基于知识图谱的国际科学计量学研究前沿计量分析[J].科研管理,2009,30(01):164-170.

[8]李阳成.国家创新体系建设中的现代科研院所制度探讨[J].管理观察,2009(22):38-39.

[9]庄灵习,张明火.我国现代科研院所制度建设难点分析研究[J].创新科技,2016(10):9-11.

[10]丁学东.文献计量学基础[M].北京:北京大学出版社,1992:204-209,220-232.

[11]薛澜,陈坚.中国公立科研机构转制改革是否完成?——基于使命、运行、治理分析框架的实证研究[J].公共管理评论,2012(02):49-64.

[12]李丛笑.转制科研院所“十二五”期间的重新定位与发展模式探析[J].科学管理研究,2011,29(01):53-57.

[13]郭向远.我国科研院所改革的实践与思考[J].行政管理改革,2012(04):15-17.

[14]郑霞,吴新玲.公共科研机构异化研究——广东省科研机构问卷调查分析[J].科技管理研究,2014,34(22):76-78+106.

[15]詹正茂,陈刚,陈章水.我国科研院所建立现代企业制度研究[J].科学管理研究,2003,21(03):75-78.

[16]周宇华,王健,李志勇.科研院所科技成果转化工作中的障碍因子分析[J].科学学研究,2005(S1):182-186.

[17]刘书庆,韩亚辉,苏秦.转制科研院所科技成果产业化模式研究[J].科技进步与对策,2011,28(12):20-25.

[18]陈香玉,龚晶,陈俊红.科研院所视角下农业科技政策改革的若干思考[J].科学管理研究,2017,16:130-135.

[19]何颖波,王建,李洛军等.国防科研院所科技创新能力评价研究[J].科研管理,2016,37(03):68-72.

[20]李敏,陈洪捷.高校与工程科研院所联合培养博士生项目质量评估指标体系研究[J].研究生教育研究,2016(04):60-66.

[21]刘贤伟,马永红.高校与科研院所联合培养研究生的合作方式研究——基于战略联盟的视角[J].研究生教育研究,2015,26(02):10-15.

[22]李慧泉,毛世平.人力资源对中国农业科研院所创新效率的影响[J].科技管理研究,2020(12):96-103.

[23]项诚,毛世平.组织模式协同是否影响研究机构创新产出[J].中国科技论坛,2019(12):31-39.

[24]赵哲.高校与企业、科研院所协同创新的现状与对策[J].现代教育管理,2013(06):31-36.

[25]宋慧,吕华侨.科技体制改革深化期地方科研机构的创新体系建设研究[J].科技管理研究,2013(15):1-4.

[26]胡浩,葛岳静,陈鑫弘.基于地域差异分析的高等院校与科研院所科教协同发展研究[J].经济地理,2013,33(11):7-14.

[27]梁帥,李海波,李钊.科研院所主导产学研联盟协同创新机制研究[J].科技进步与对策,2017,34(18):1-6.

[28]刘彤,郭鲁刚,时艳琴.以新型科研机构为导向的科研院所创新发展评价指标体系研究[J].科技管理研究,2014,34(01):91-95.

(责任编辑:韩 莉)