前列腺原发性血管内大B细胞淋巴瘤1例报道

杨过 孟庆军 崔林刚 徐鹏超 杨涛 罗文坚 张瑜 韩灵

作者单位:450052 郑州大学第一附属医院泌尿外科

血管内大B细胞淋巴瘤(intravascular large B-cell lymphoma, IVLBCL)较为罕见,在2016年最新版WHO淋巴样肿瘤分类学中被列为一种单独的疾病类型,属于结外弥漫性大B细胞淋巴瘤的一种亚型,病变常常累及皮肤、骨髓及中枢神经系统,子宫、膀胱和前列腺等部位极少受累[1-2]。前列腺原发性IVLBCL更为罕见,多为个案报道,本文结合相关文献总结前列腺原发性IVLBCL的临床特征及诊疗方法,以期提高临床工作者对该病的认识,减少漏诊及误诊。

病例报告

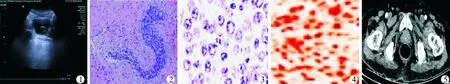

患者,男,71岁,因“排尿困难伴双下肢疼痛2月余”于2020年4月8日入院。体检:体温36.7 ℃,脉搏69次/min,血压143/89 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。全身皮肤未见红斑及结节,全身浅表淋巴结触摸无肿大,无触痛,心、肺、肝、脾无异常。直肠指检前列腺Ⅱ度增大。中央沟变浅,质地中等,未扪及硬结。B超提示前列腺体积增大(4.3 cm×3.7 cm×2.6 cm)(图1)。血常规检查示红细胞总数3.96×1012/L,血红蛋白122 g/L。白细胞计数2.80×109/L,中性粒细胞百分比56.0%,淋巴细胞百分比21.1%,单核细胞百分比18.2%,嗜酸性粒细胞百分比4.3%,嗜碱性粒细胞百分比0.4%。PSA 0.817 ng/ml,FPSA 0.15 ng/ml。尿液检查示白细胞84个/μl,红细胞48个/μl。血乳酸脱氢酶487 U/L(75~245 U/L)。尿流动力学示膀胱出口梗阻,残余尿量210 ml。临床诊断为前列腺增生,患者入院后第6天于全麻下行经尿道前列腺等离子电切术。术后患者生命体征平稳,术后第5天拔除导尿管,尿色淡黄色,控尿可。术后组织学病理示IVLBCL,免疫学标记提示非生发中心细胞起源(图2、3)。免疫组化结果(图4):CD20(+),CD3(-),Bcl-2(约90%+),CD30(-),CD10(-),Bcl-6(+),MUM-1(+)。AE1/AE3 (CK)(-),ERG(血管+),LCA(CD45)(+),CK7(-),CK20(-),P63(+),CK5/6(-),GATA-3(-),PSAP(-),P504s(-),Ki-67(约80%+)。术后完善PET-CT检查示右侧精囊腺代谢较活跃,考虑局部浸润可能,全身其他探测部位未见明显恶性病变浸润征象(图5),结合原发性前列腺淋巴瘤的Bostwick诊断标准[3],本例诊断为前列腺原发性IVLBCL。后转入肿瘤科行骨髓穿刺活检未见肿瘤,行流式细胞术免疫分型未发现明显数量优势及表型异常B淋巴细胞。术后采用利妥西单抗+福莫司汀+长春新碱+表柔比星+地塞米松(R-CHOP)方案化疗,化疗7个周期,随访7个月,患者健康生存,且双下肢疼痛、麻木症状较前好转,排尿症状明显改善。

图1 B超示前列腺形态饱满,包膜光滑完整,内可见强回声光斑,余实质回声欠均匀 图2 前列腺间质小静脉内可见异型淋巴样细胞,符合IVLBCL(HE染色,×100) 图3 肿瘤细胞多为圆形或卵圆形,核膜较厚,核质比高,核分裂象可见部分细胞退化、坏死(HE染色,×400) 图4 肿瘤细胞CD20强阳性(EnVision法,×200) 图5 PET-CT检查示右侧精囊腺代谢较活跃,考虑局部浸润可能

讨 论

IVLBCL临床罕见,属结外弥漫性大B细胞淋巴瘤的一种亚型,在2016年WHO将其归类为非霍奇金淋巴瘤的一种特殊、罕见的亚型,其发病率仅为1/1 000 000,多发生于中老年人[4]。最早由Pfleger和Tappeiner于1959年描述其特点是大量的肿瘤B细胞聚集在血管内,特别是毛细血管和毛细血管后静脉[2]。IVLBCL较少出现淋巴结肿大,因其所累及器官的不同而表现出不同的临床特征,较少表现为不明原因的发热、血细胞减少、结外受累脏器受损等[4]。肿瘤性淋巴细胞优先生长于血管腔是IVLBCL的独有特征,然其发病机制尚不明确,有研究显示,肿瘤性淋巴细胞迁徙受抑可能与IVLBCL有关[1-2,4]。前列腺原发性IVLBCL十分罕见,国内外文献多为个案。鉴于临床表现的高度差异,许多诊断方法未能准确地显示所有相关器官。通常相关组织表现出代谢18F-氟脱氧葡萄糖活性显著增加,因此PET-CT扫描在IVLBCL的分期、疗效评估方面起着至关重要的作用[4-5]。本例患者以排尿困难为首发症状,临床表现及彩超均提示前列腺增生症,因其术前血PSA正常,故未行经直肠前列腺超声和MRI检查,病程中患者无发热、肝脾肿大、皮肤病变、淋巴结肿大等表现。

由于缺乏临床及血液学变化特征,其在术前常规影像学检查中难以确诊,有文献称IVLBCL通常血乳酸脱氢酶升高、白细胞减低[1]。前列腺原发性IVLBCL通常伴有下尿路梗阻症状,容易误诊为前列腺肿瘤和良性前列腺增生,前列腺活检是确诊淋巴瘤的金标准[1-2]。本例患者无发热、血细胞明显变化,血PSA水平无升高,术后组织病理学及免疫组化是诊断的根本依据[6-7]。其病理学特点为间质血管内可见成簇的异型淋巴样细胞,肿瘤细胞核大,核仁明显,核分裂象增多[4]。IVLBCL肿瘤细胞生长模式可分为以下3种:①肿瘤细胞位于血管腔内,远离血管壁生长;②肿瘤细胞布满血管腔内,表现为黏附性生长方式;③肿瘤细胞沿窦状隙播散方式生长,免疫组化B细胞标志物CD20、CD79a和PAX-5阳性,血管内皮标志物CD31和CD34可提示肿瘤细胞位于血管腔内[2,8]。IVLBCL需要与下列疾病相鉴别:①弥漫大B淋巴瘤,可侵犯骨髓血窦,同时伴有周围间质浸润,并伴有淋巴结肿大或组织包块;②血管内转移性肿瘤,可寻及原发病灶,免疫标志CD20、CKpan等有助于鉴别;③T细胞大颗粒淋巴细胞白血病,常伴有贫血和感染,外周血大颗粒细胞增高,骨髓活检可见细胞间质浸润,临床表现为惰性,进展缓慢;④髓系白血病,外周血可见异质细胞,血管内不可见[1,4]。

目前,由于报道的病例较少,对原发性前列腺IVLBCL的治疗方式尚无共识。全身化疗是必要的,因为IVLBCL具有高度侵袭性。在一些IVLBCL病例中,CHOP或CHOP样方案已被报道是有效的[4,9]。有文献报道称在CHOP或CHOP样方案中加入利妥昔单抗后,患者的完全反应率、总生存率及2年无进展生存率均优于单纯化疗,有或没有放疗的R-CHOP化疗仍然是目前推荐的IVLBCL治疗方法[10]。本例患者接受了7个疗程的R-CHOP化疗,随访7个月仍存活,未见疾病明显进展。

总之,前列腺原发性IVLBCL是罕见的,其临床表现及彩超所示与前列腺增生症难以鉴别,肿瘤细胞主要聚集在细胞内,影像学上通常没有明显占位性病变表现,临床上较易误诊、漏诊,前列腺切除术和对前列腺的活检在原发性前列腺淋巴瘤的原始病变的诊断中是非常重要的[11]。PET-CT对于IVLBCL的诊断、分期和疗效评估至关重要[5]。作为一线治疗,R-CHOP可能是一种有效的化疗方案。放射治疗可能会改善早期原发性前列腺淋巴瘤患者的局部控制[6]。 早期诊断和适当治疗可提高患者的生存时间和生活质量,其发病机制及有效的治疗方案需要更进一步的研究[12]。