豫西宜阳上二叠统孙家沟组孢粉组合及其地质意义*

邢智峰 付玉鑫 郑 伟 李 妲 李素萍 刘云龙 齐永安 李婉颖 许 欣 吴盼盼 张湘赟

1河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454003 2山东科技大学,山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室,山东青岛 266590 3中原经济区煤层气与页岩气协同创新中心,河南焦作 454003 4河南省生物遗迹与成矿过程重点实验室,河南焦作 454003 5中国地质科学院地质研究所,北京 100037

二叠纪末期发生了地质历史时期中最大规模的生物危机,近九成的海洋物种受到波及(Erwin,1993;Alroyetal.,2008;Chuetal.,2017;邢智峰等,2018)。同时,这也是地球历史上最大规模的陆地生物危机,大量的陆生脊椎动物、昆虫、植物等遭到灭绝(Roopnarineetal.,2019)。近年来,对晚二叠世—早三叠世陆生植物大化石和微体化石的研究显示,不同植物区系间存在着演化差异(Schneebeli-Hermannetal.,2017;Blomenkemperetal.,2018;Vajdaetal.,2020),推测是二叠纪—三叠纪过渡地层中具有连续性的植物化石组合记录较为匮乏,以及不同植物区系对二叠纪末生物灭绝事件在规模、模式和时间上的响应存在差异导致的(Fengetal.,2020)。

晚古生代全球主要分布有4个植物区系,分别是高纬度的冈瓦纳植物区系和安加拉植物区系及热带—亚热带的欧美植物区系和华夏植物区系(Li,1996;欧阳舒和侯静鹏,1999)。华夏植物区系主要分布于东特提斯的华北和华南地区,其中华北地区晚二叠世晚期孢粉植物群主要以Lueckisporitesvirkkiae-Jugasporitesschaubergeroides组合为代表(欧阳舒和侯静鹏,1999),表现为: 华夏植物群的主要代表蕨类分子开始衰落,代表晚二叠世的松柏类分子占主体地位,与欧美镁灰岩统植物群类似;虽然具有二叠纪早期色彩的孢粉分子依旧存在,但含量相当稀少。

对地层中孢粉组合的研究,有利于地层时代厘定和古气候环境恢复(朱怀诚和欧阳舒,2005;张德军等,2019)。文中通过对豫西宜阳地区上二叠统孙家沟组孢粉化石的采样分析,并依据孢粉化石的地质时代、母体亲缘植物的生长习性以及植物群落对气候变化的敏感性等特点,对研究区孙家沟组进行沉积环境分析、区域地层对比以及古气候研究。结合前人的沉积学和地球化学相关成果,认为研究区孙家沟组土门段孢粉化石代表时代属于晚二叠世长兴期,处于季节性较炎热的半干旱气候环境。该成果可为晚二叠世晚期的陆相沉积环境、古植物背景以及古气候演化研究提供参考依据。

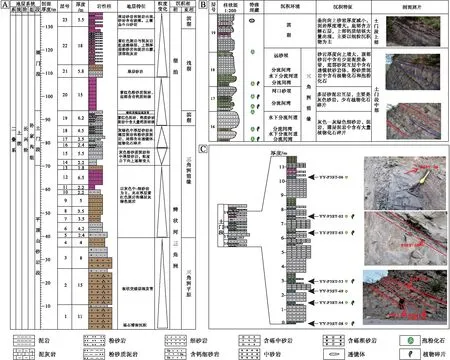

图1 豫西宜阳地质图(据河南省地质矿产局,1989)和上二叠统孙家沟组地层柱状图Fig.1 Geologic map(after Bureau of Geology and mineral resources of Henan Province,1989)and stratigraphic column of the Upper Permian Sunjiagou Formation in Yiyang area,western Henan Province

1 区域地质背景

在晚古生代至早三叠世,华北地区处于北半球的热带—亚热带东特提斯低纬度地区(Boucotetal.,2013)。下古生界主要出露本溪组、太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组和孙家沟组(图1)。孙家沟组地层划分是在原石千峰系的基础上进行的,刘鸿允和刘宪亭(1984)对山西宁武等地的脊椎动物化石、海相化石等分析后,将石千峰系自下而上划分为孙家沟组、刘家沟组及和尚沟组。在河南地区,孙家沟组以豫西宜阳县南天门剖面为代表,指下石盒子组以上、刘家沟组以下的紫红色黏土岩、灰绿色长石砂岩、长石石英砂岩、泥灰岩为主的沉积地层。河南煤田地质公司(1989)将孙家沟组进一步划分为3段,包括平顶山砂岩段、中段土门段和上段圈门段。目前,孙家沟组的地层划分依旧存在争议,特别是平顶山砂岩段的归属问题。依据在豫西地区平顶山砂岩段的细砂岩和粉砂岩中发现的具肋二囊花粉占主要成分的孢粉化石组合,且未发现具有代表中二叠世的特征孢子化石Macrotorispora属,欧阳舒和王仁农(1985)将其与华北地区石盒子组和华南地区龙潭组地质时代相区分,并划归孙家沟组下段。近年来,多数学者也将平顶山砂岩段划归孙家沟组下段(尹玉静,2010;王艳鹏,2019;邢智峰等,2019)。

晚石炭世—二叠纪,受构造运动影响研究区发生了大规模海侵、海退事件并逐渐转变为内陆湖盆,沉积了一套海陆交互相和陆相沉积地层(杨遵仪等,1979;乔雨,2017)。与本溪组—上石盒子组已发现的植物组合相比,孙家沟组植物化石含量明显下降并且较为破碎,难以辨认。前人通过对孙家沟组植物化石鉴定,识别出植物化石共31属45种,除极少数的属种属于晚石炭世—二叠纪的遗留分子外,组合中占主体的Ullmanniabronnii、Pseudovoltzialiebeana、Quadrocladussolmsii、Callipterismartinsii等属种均为西欧晚二叠世Zechstein植物群的代表分子,属于欧美型Ullmanniabronnii-Yuniamagnifolia植物化石组合(王自强,1989;唐锦秀,1994)。根据岩性组合特征,刘鸿允和刘宪亭(1984)认为孙家沟组沉积时期气候为干旱—半干旱,并伴随有季节性降雨。根据对不同地区孙家沟组的沉积特征、构造特征和地球化学特征分析,亦普遍认为孙家沟组沉积时期为干旱炎热条件下的陆相沉积环境,但不同地区的沉积环境和古气候变化存在差异(陈世悦,2000;白斌等,2006;曹莹,2018)。

2 宜阳大雨淋剖面地层特征和沉积环境

2.1 地层特征

豫西宜阳大雨淋剖面位于华北地区宜洛盆地中的宜阳南部山区大雨淋村附近。大雨淋剖面孙家沟组总体厚度约为140m,根据岩性变化自下而上可分为3段(图2-A)。

1)平顶山砂岩段。下部(1-8层)为厚层含砾粗砂岩、厚层土黄色中砂岩、含砾砂岩和粉砂岩,石英含量较高,砂岩节理较为发育,没有明显层理。上部(9-13层)为灰色粉砂岩、紫红色细砂岩和泥岩,石英含量较低,砂岩中发育3层薄层灰绿色泥岩,自下向上粒度逐渐变大,中间发育厚层紫红色泥岩(11层),砂岩节理较为发育。

2)土门段。下部(14-15层)为灰色粉砂质泥岩、粉砂岩、灰绿色泥岩,呈下细上粗的反粒序层理,砂岩层见有平行层理(图3-D)。中部(16-18层)为灰绿色泥岩和灰色—灰绿色砂岩互层,自下而上砂岩厚度逐渐变小,见大型楔状交错层理,在泥岩、粉砂质泥岩中保存有植物化石碎片(图3-E)。上部(19层)为紫红色泥岩、含钙质泥岩与灰色砂岩互层,泥岩向上逐渐变厚,顶部有中厚层砂岩出露,发育楔状交错层理,显示滨湖沉积特征(图3-F)(王艳鹏,2019)。

3)圈门段。下部(20-21层)为巨厚层紫红色粉砂质泥岩和厚层砂岩,厚层砂岩底部发育大量重荷模。中部(22层)整体上为厚层紫红色泥岩夹薄层砂岩、泥灰岩,泥灰岩层中发育大量钙质结核(图3-H,3-I)。上部(23层)泥岩厚度逐渐变薄,厚层粉砂岩出现,再向上厚层石英砂岩出现,孙家沟组沉积结束。

图2 豫西宜阳地区上二叠统孙家沟组综合柱状图(A)、土门段含孢粉化石段沉积环境(B)及孢粉化石样品位置(C)Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of the Upper Permian Sunjiagou Formation in Yiyang area,western Henan Province(A),sedimentary environment of miospores-bearing strata of Sunjiagou Formation in Dayulin section(B),site of sporopollen fossil samples(C)

平顶山砂岩段: A—下部厚层砂岩;B—中部薄层泥岩与厚层砂岩互层;C—上部厚层砂岩,节理发育。土门段: D—底部砂泥互层;E—中部砂泥互层(红色虚线为孢粉采集层位);F—上部紫红色泥岩与钙质结核层。圈门段: G—孙家沟组上部界限;H—中部泥岩 和泥灰层互层;I—泥灰岩层。地质锤长30cm图3 豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组地层沉积特征Fig.3 Sedimentary characterstics of the Upper Permian Sunjiagou Formation in Dayulin section of Yiyang area,western Henan Province

2.2 沉积环境

豫西宜阳孙家沟组平顶山砂岩段为辫状河三角洲沉积(乔雨,2017;王艳鹏,2019)。垂向上,砂岩厚度逐渐减小,而泥岩和粉砂质泥岩等细粒沉积物含量增加,显示水动力条件减弱,水体逐渐变浅,反映沉积环境从三角洲向湖泊逐渐过渡。岩性上,以含砾砂岩、中砂岩为主,含有杂砂岩和薄层灰绿色泥岩(图2-A),硅质胶结为主,部分砂岩中含有灰白色石英,磨圆度较差,常呈次棱角状—扁圆状,属于三角洲平原和前缘沉积(图2-A、2-B)。

土门段通常被认为是三角洲前缘沉积向滨湖沉积过渡(乔雨,2017;王艳鹏,2019)。整体上,灰色含砾中砂岩逐渐变为灰绿色细砂岩,厚度也逐渐变小;灰绿色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩频繁出现,并含有大量植物化石碎片和孢粉化石,说明当时为还原沉积环境。依据孢粉化石位置以及沉积特征,对土门段中上段含孢粉化石的三角洲前缘沉积环境及沉积体系进行推测(图2-B): 河口砂坝是最具特征的沉积,常以灰色细—中粒砂岩为主,部分地层发育楔状砂体,而分流间湾保存有较多的植物化石碎片,水动力条件较弱,常有细粒沉积物堆积。垂向上,土门段下部地层出露不明显,岩石结构特征变化较大,反映当时水动力条件变化频繁,其中底部是粉砂质泥岩与厚层细砂岩互层,具下细上粗的反粒序特征,为席状砂+河口坝环境。至土门段中部开始出现中—细粒砂岩与薄层泥岩互层,水动力减小,更接近湖泊环境;在中—薄层灰绿色泥岩和粉砂质泥岩层中保存有植物化石碎片和孢粉化石,属于分流间湾沉积,而中—厚层细砂岩属于分流河道沉积,故土门段中部(图2-B)沉积环境应该为分流河道+分流间湾+河口坝+远砂坝。

自土门段上部出现的钙质砂岩和钙质结核层到圈门段(19-22层)的泥灰岩层,被认为是形成于内陆湖盆环境(曹高社等,2019;郑德顺等,2020;祁帅帅等,2020)。其与紫红色泥岩构成互层沉积,具有层数多、层厚薄的韵律性特征,显示为湖泊沉积。

3 孢粉样品采集和分析

3.1 孢粉样品采集

本次研究的孢粉化石采集于大雨淋剖面孙家沟组,其中土门段砂泥互层较多,是重点采集层段。共采集孢粉样品16件,每件样品取样200g左右,其中样品P3ST-08、P3ST-65、P3ST-53、P3ST-49、P3ST-06、P3ST-44以及P3S-02含较多孢粉,均采自于土门段极薄层(地层厚度小于0.3m)灰黑色泥岩中(图2-C)。本次采用盐酸/氢氟酸法对孢粉样品进行浸解分离以提取化石,并送往河南油田研究院地质实验室进行孢粉鉴定。

3.2 孢粉分析结果

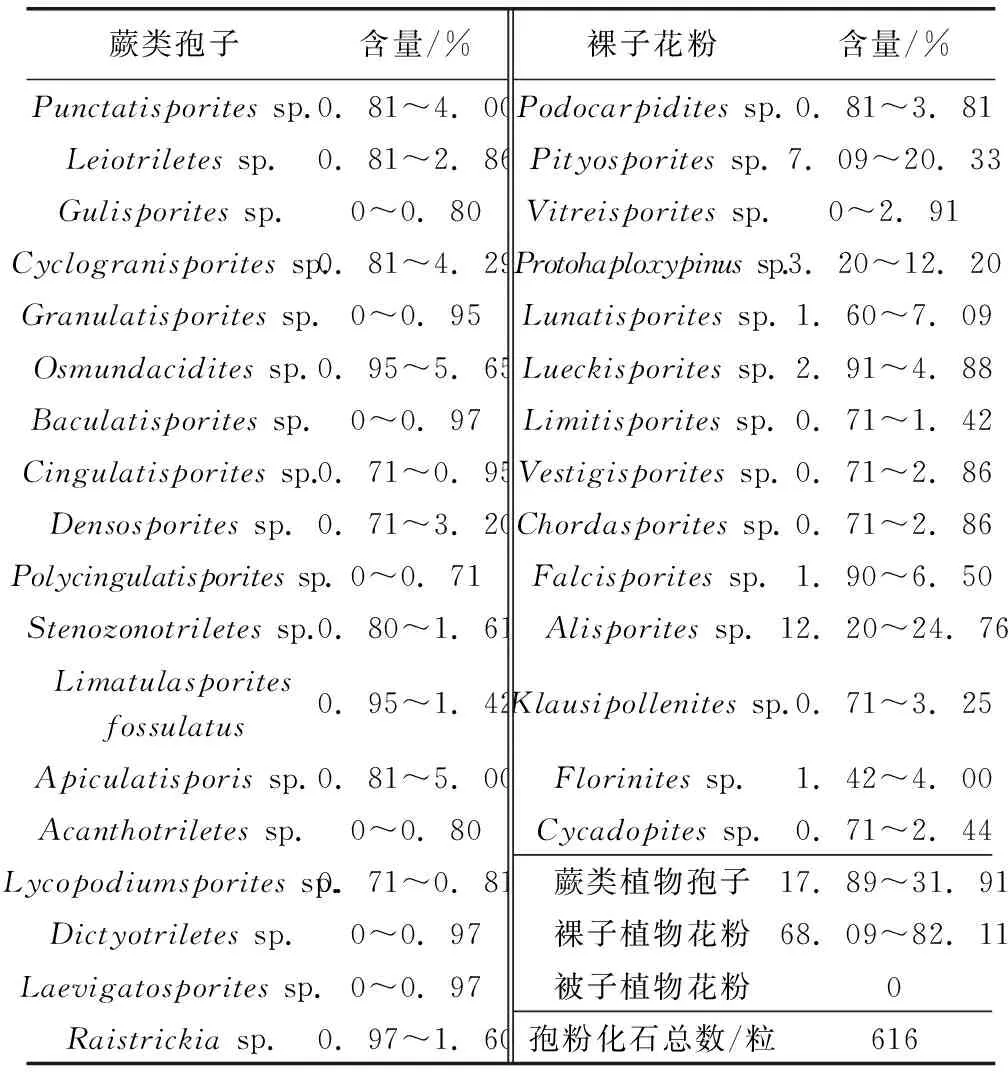

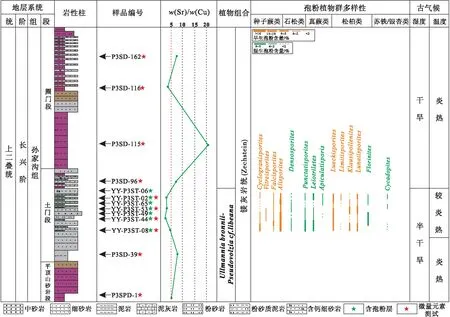

大雨淋剖面孙家沟组土门段鉴定出来的孢粉化石共有52属,主要孢粉属如表1。由于化石保存状态较差,颜色较深且部分孢粉外壁破碎、变形,故仅壕圈背光孢Limatulasporitesfossulatus被鉴定到种。该孢粉组合中,裸子植物花粉占有优势,占孢粉化石总量的68.09%~82.11%,而蕨类植物孢子次之,占孢粉化石总量的17.89%~31.91%(图4)。

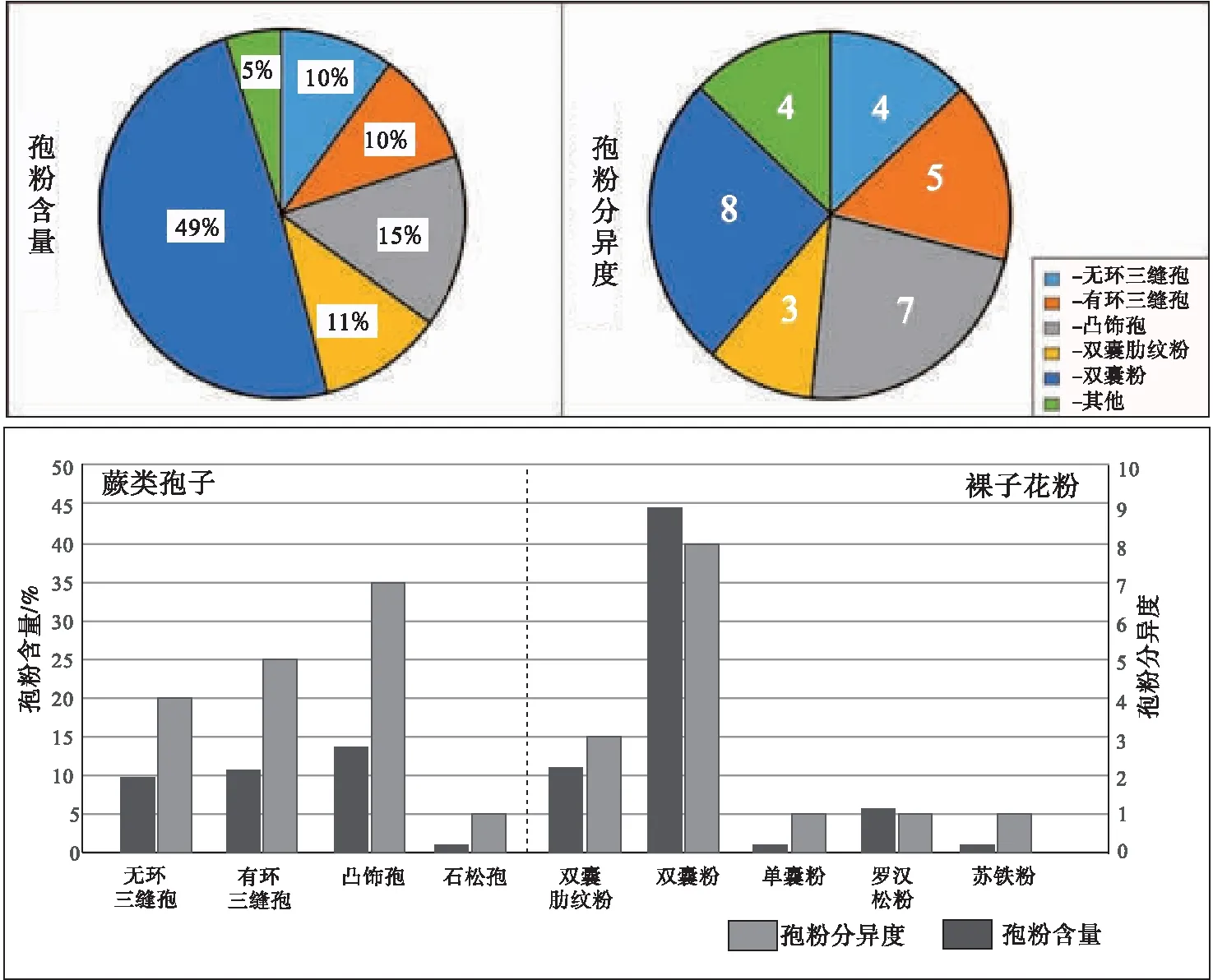

表1 豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组主要孢粉化石含量Table1 Main sporopollen fossils content of the Upper Permian Sunjiagou Formation in Dayulin section of Yiyang area,western Henan Province

Potonié和Kremp(1956)的孢粉化石形态分类,是古生代和中生代孢粉化石较为有效的分类方案(欧阳舒等,2017)。依据此分类方案,土门段孢粉组合主要以裸子植物花粉占优势,含量约为75%。具体表现为:单缝双囊系以直缝二囊粉属Limitisporites(0.71%~1.42%)、残缝粉属Vestigisporites(0.71%~2.86%)作为主要分子;无缝双囊系是以克氏粉属Klausipollenites(0.71~3.25)、镰褶粉属Falcisporites(1.90%~6.50%)为主;具脊双囊系仅有1属,为单脊粉属Chordasporites,占2.9%;具沟双囊系1属,为阿里粉属Alisporites,占12.20%~24.76%;双囊具肋花粉2属,为单束多肋粉属Protohaploxypinus(3.20%~12.20%)和四肋粉属Lunatisporites(1.60%~7.09%);单囊类弗氏粉属Florinites以及单沟类苏铁粉属Cycadopites含量都相对较少。

蕨类孢子的分异度比裸子植物花粉要高,但含量却较少(图4),约为25%。具体表现为:以光面系的圆形光面孢属Punctatisporites(0.81%~4.00%)、光面三缝孢属Leiotriletes(0.81%~2.86%)、圆形粒面孢属Cyclogranisporites(0.81%~4.29%)为主,其次为带环系的整环孢属Cingulatisporites(0.71%~0.95%)、套环孢属Densosporites(0.71%~3.20%)、窄环孢属Stenozonotriletes(0.80%~1.61%)、背光孢属Limatulasporites的壕圈背光孢Limatulasporitesfossulatus(占比不到1%)、多环孢属Polycingulatisporites(0~0.71%)、刺面系的圆形刺瘤孢属Apiculatisporis(0.81%~5.00%)、叉瘤孢属Raistrickia(0.97%~1.60%)、网饰平网孢Dictyotriletes(0~0.97%)以及少量的石松属Lycopodiumsporites(表1)。

4 讨论

4.1 孢粉化石埋藏特征

在埋藏过程中,孢粉化石成分、结构、形态会发生一系列变化。受温度、氧化还原作用等因素影响,孢粉化石通常在还原条件下易保存下来,但若受氧化作用影响则不易保存(赵传本,1989)。对孢粉化石的埋藏分析还需要了解保存孢粉植物群和大型植物植被的沉积环境,其一般埋藏在泥质沉积物中,很少存在于粗粒沉积物中(Traverse,2007)。此外,沉积物中孢粉化石的含量和分布位置还受多种因素影响,包括亲本植物的丰度、花粉生产能力以及当时的风流、降雨模式等(Looy and Hotton,2014)。一般来说,在很少有碎屑物质输入的沉积环境中孢粉主要是通过风力携带过来的,母体植物位于附近,而沉积在河口附近的孢粉,可能来自于较远的区域或海拔较高的区域(Nichols,2005;Traverse,2007)。

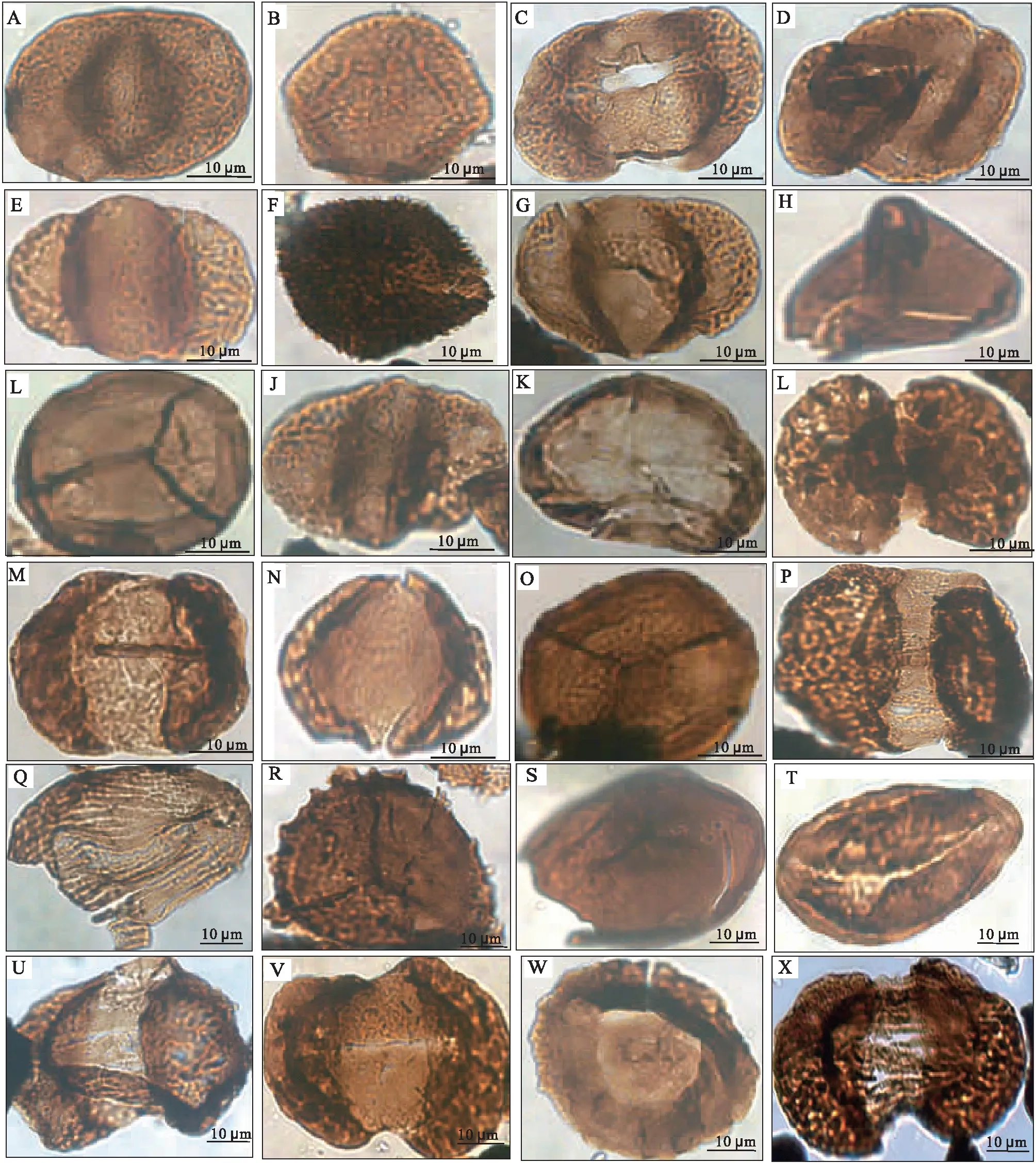

镜下孢粉形态特征(图5)显示,土门段孢粉化石整体上保存较差,颜色较暗,个别孢粉颗粒发生变形。受晚古生代—早中生代气候干旱、二叠纪末期古植代—中植代植被过渡的影响,一些类似古植代特征的植物类群大量消亡,导致华北地区孙家沟组植物化石大量减少(王自强,1989;杨振京和徐建明,2002;曹莹,2018)。

图4 豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组土门段主要孢粉化石含量及分异度(属级别)饼状图Fig.4 Pie chart of main sporopollen fossil content and differentiation degree(Genus)of the Tumen Member of Upper Permian Sunjiagou Formation in Dayulin section of Yiyang area,western Henan Province

A—Florinites;B—Osmundacidites;C—Lueckisporites;D—Pityosporites;E—Alisporites;F—Apiculatisporis;G—Chordasporites;H—Leiotriletes;I—Densosporites;J—Falcisporites;K—Stenozonotriletes;L—Podocarpidites;M—Limitisporites;N—Klausipollenites;O—Polycingulatisporites;P—Protohaploxypinus;Q—Vittatina;R—Lundbladispora;S—Punctatisporites;T—Cordaitina;U—Lunatisporites;V—Gardenasporites;W—Striatopodocarpites;X—Cycadopites图5 豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组土门段孢粉化石Fig.5 Sporopollen fossils from the Tumen Member of Upper Permian Sunjiagou Formation in Dayulin section of Yiyang area,western Henan Province

4.2 植物群特征

石炭纪末期,全球可分为4个植物地理区系,即华夏植物区系、欧美植物区系、安加拉植物区系和冈瓦纳植物区系(Li,1996;欧阳舒和侯静鹏,1999),其中华夏植物区系是随着地质时代演变而和欧美植物群的差别愈加显著的。同时,在相邻植物地理区,以时空共存为特征的二叠纪混合植物群也有报道(Srivastava and Agnihotri,2010;Zhangetal.,2014)。在华北板块中二叠世晚期—晚二叠世早期的山西组和石盒子组中,以华夏特有植物分子占有绝对优势。但到了上二叠统孙家沟组,植物类型又转变为以Ullmanniabronnii-Yuaniamagnifolia组合为代表的北半球二叠纪的代表分子(王自强,1989)。

4.2.1 古生态特征

利用分散型孢粉化石来重建古生态景观时,需要对孢粉母体植物的亲缘关系进行了解。晚古生代孢粉类群的亲缘关系在纲级水平上是有共识的,例如: 湿地植物为真蕨纲、木贼纲等,旱地植物为松柏纲、种子蕨纲等(表2)。但是,分散型孢粉与母体植物的亲缘关系仍存在混淆,主要源于2种因素: (1)孢粉形态的相似性,特别是形态上较为简单的分类群,如: 单缝孢Laevigatosporites在蕨类植物莲座蕨目和楔叶目中都有产出,一般将孢粉体小于30μm的归入莲座蕨目,而较大孢粉体归入楔叶目,但2种植物的孢粉形态大小存在重叠(Ravn,1986);(2)分散型孢粉具有很高的属种多样性,单个孢粉囊中可识别出多种不同的分散型孢粉分类群(Zavada,1991)。因此,可以沿用前人对原位孢子与母体植物关系的物种鉴定方式(Zavacla,1991;Balme,1995;苏维等,2007;李守军等,2014;Looy and Hotton,2014)来初步推测它们的亲缘关系。

依据对大雨淋剖面土门段孢粉化石进行亲缘关系分析,辨别出一些在晚古生代—早中生代全球范围内分布较为广泛的植物类群,这些类群对研究区的地质时代和气候分析也有一定的指示意义。孙家沟组土门段孢粉化石反映的植物群生态面貌为: (1)真蕨纲以莲座蕨目为主,盾形种子蕨目占有一定的比例,在组合中Punctatisporites、Leiotriletes、Apiculatisporis等属所代表的亲缘关系仅能反映其是真蕨纲和种子蕨纲主要的属种,其中与莲座蕨目相关的Cyclogranisporite、Punctatisporites占总比重的1.62%~8.29%,占蕨类孢子比重的15%~25%,说明莲座蕨目是蕨类植物中的主要分类群;(2)代表石松纲的Densosporites所占比重相对华北二叠纪早期明显下降;(3)旱生松柏纲含量丰富,裸子植物花粉中直缝二囊粉属Limitisporites和具沟双囊系阿里粉Alisporites的含量最高,这是华北及周边地区晚二叠世孢粉组合的重要特征,且该时期出现的Pityosporites、Lueckisporites、Limitisporites等属也与旱生松柏纲植物群相关。

4.2.2 莲座蕨目

Marattialean是古生代热带—亚热带地区分布极为广泛的同孢子蕨类湿地植物(Murdock,2008),其中莲座蕨目(Marattiales)在该蕨类植物中化石数量最丰富,是晚古生代主要的热带湿地冠树型草本植物(Cleal,2015)。莲座蕨目植物化石在晚二叠世首次被确认,在三叠纪和侏罗纪成为植物群主要组分(Tayloretal.,2009),在宾夕法尼亚亚纪晚期(晚石炭世)分布于热带赤道的欧美和华夏植物地理区中。在二叠纪大部分时间中,莲座蕨目栖息地受到限制,但依旧在泛大陆东部的潮湿热带地区(赤道部分华夏植物地理区)茁壮成长,部分分支分散在亚热带季节性潮湿地区,甚至干旱环境(DiMichele and Philips,2002)。Rothwell等(2018)通过描述晚二叠世莲座蕨目在全球分布来反映全球分布模式和栖息地耐受性,认为莲座蕨目在该时期一般生活在热带—亚热带潮湿环境中。

在大雨淋剖面孙家沟组土门段孢粉化石中,Punctatisporites、Cyclogranisporites、Laevigatosporites等孢粉属的亲缘植物与莲座蕨目有关(表2,备注),含量在蕨类孢子中占有较大的比重,是研究区蕨类植物中的代表分子,并且埋藏层位岩性为灰绿色粉砂质泥岩和泥岩,指示为还原环境下三角洲前缘的分流间湾地带,代表较为潮湿的环境。

4.2.3 盾籽目

盾籽目(Peltaspermales)是起源于晚石炭世北半球安加拉植物地理区的种子蕨类植物,是二叠纪植物群的代表(Tayloretal.,2009)。其在南半球冈瓦纳大陆出现的时期为晚二叠世,在三叠纪Lepidopteris-Peltaspermum-Antevsia植物组合中较为常见。由于该组合在晚三叠世灭绝,故具有较强的指示时代作用(Kustatscheretal.,2018)。

大雨淋剖面孙家沟组土门段中的Protohaploxypinus、Falcisporites、Alisporites等孢粉属的植物亲缘关系与盾籽目有关,含量略小于与莲座座蕨目有关的孢子含量,代表研究区的地质时代为晚二叠世。

4.2.4 开通目

在古生代—中生代之交的北半球板块上,类似开通目这种中生代裸子植物的类群已经出现向高纬度地区收缩的迹象(Kustatscheretal.,2018)。该类植物具有掌状复叶,且有两对网状叶脉,持续时间主要是早三叠世—早白垩世。Boyed(1992)认为,开通目植物在低纬度地区衰落之后很久一段时间中,仍在格陵兰岛(晚白垩世)具有较强生命力。

在大雨淋剖面孙家沟组土门段孢粉化石中,与裸子植物开通目有亲缘关系的花粉属仅为Vitreisporites,含量不到3%。其占研究区孢粉组合中裸子花粉比重也并不太高,属于中生代的先驱分子。

4.3 地质时代厘定

二叠纪华北地区共发现孢粉类型91属235种,其中欧美型孢粉植物分子达50%~70%,华夏孢粉植物特有分子占30%~50%(欧阳舒等,2017)。

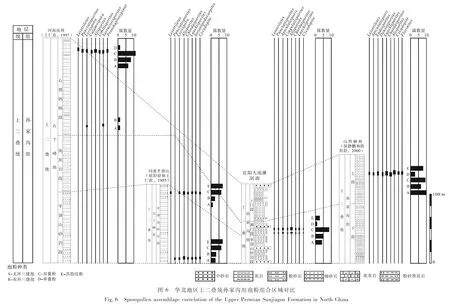

根据欧阳舒等(2017)对华北晚二叠世—早三叠世的陆相植物化石、孢粉化石属种所代表的时代背景分析,认为要判断华北地区孙家沟组—刘家沟组孢粉组合的时代背景,既需要识别标志性分子,同时也要根据孢粉组合特征进行综合分析。研究区孢粉组合特征显示: 裸子花粉是以含量丰富的具肋纹、无肋纹的双囊粉为主;蕨类孢子以无环三缝孢、有环三缝孢和凸饰孢为主,三者含量相近,符合典型的上二叠统孢粉特征(朱怀诚,1993;朱怀诚等,2002)。目前,山西柳林孙家沟组中保存着较高含量和分异度的孢粉化石(侯静鹏和欧阳舒,2000),是同时期孢粉组合对比的良好样本(图6)。在孢粉组合成分上,山西柳林孙家沟组中的裸子花粉含量占绝对优势,蕨类孢子含量不到15%,与研究区孢粉组合特征基本一致,包含Punctatisporites、Leiotriletes、Lueckisporites、Leiotriletes、Punctatisporites、Granulatisporites、Cyclogranisporites、Apiculatisporis、Acanthotriletes、Densosporites、Florinites、Alisporites、Vitreisporites、Klausipollenites、Limitisporites、Chordasporites、Lueckisporites等共同属,但与华北地区山西组、石盒子组中以蕨类孢子占优势的孢粉组合(朱怀诚,1993)相区分。在豫西平顶山地区和山西离石,孙家沟组的孢粉组合以Limitisporites、Alisporites等为主,Vitreisporites、Lueckisporites等属含量相对较低(欧阳舒和王仁农,1985)。

表3 豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组泥岩微量元素Sr、Cu含量及其比值Table3 Trace elements Sr,Cu content and their ratios in mudstone of the Upper Permian Sunjiagou Formation in Dayulin section of Yiyang area,western Henan Province

在大雨淋剖面孙家沟组土门段孢粉组合中,存在着具有较强地质时代指示意义的孢粉属类,如Lueckisporite,其自晚二叠世才有记录(刘兆生,2000),在塔里木盆地库车(欧阳舒等,2004)和田杜瓦地区(侯静鹏,1990)、准噶尔盆地吉木萨尔大龙口(欧阳舒等,1993;庞其清和金小赤,2004)、吐哈盆地桃东沟、柯亚地区(刘兆生,2000)等均有见到,在巴基斯坦盐岭地区的晚二叠世组合也有见到(Balme,1995)。Alisporites在新疆吉木萨尔大龙口地区晚二叠世中期、晚期的梧桐沟组、锅底坑组含量较高,分别达到25%和37%(郑月娟等,2013)。双囊类的直缝二囊粉属Limitisporites早在华北地区二叠纪的太原组中就已经有报道,被认为是二叠纪的典型分子(朱怀诚,1993;欧阳舒等,2004)。单束多肋粉属Protohaploxypinus在二叠纪—三叠纪中也较为常见(高存山,2018)。蕨类孢子Gulisporites属是二叠纪早期华夏孢粉植物群的典型分子,到晚二叠世时期逐渐减少并最终消失,被视为晚古生代的典型分子(欧阳舒和侯静鹏,1999)。

综上所述,研究区孢粉组合特性是以裸子植物花粉为主,蕨类孢子次之(图5,表1),这与上石盒子组和龙潭组孢粉组合不同,更类似于晚二叠世—早三叠世的中植代孢粉组合特征,并且在古植代中占有优势的Puntatisporites、Lycospora等属含量较低。晚二叠世占有优势地位的Limitisporites、Lueckisporite等属在研究区占有一定的比重。故大雨淋剖面孙家沟组土门段孢粉组合与华北地区晚二叠世长兴期的Lueckisporitesvirkkiae-Jugasporitesschaubergeroides组合相似(欧阳舒和侯静鹏,1999),指示该段地层对应的时代为长兴期。

4.4 古气候特征

二叠纪早期,全球气候开始由冰室效应向温室效应转变(Gastaldoetal.,1996)。至晚二叠世和早三叠世之交,全球多地发生由温暖、潮湿的海洋性气候向干燥、炎热的大陆性气候的转变(Tianetal.,2014)。利用原位孢子和分散孢子比对研究区的孢粉组合,可大致恢复该时期的植物背景,并可进一步探讨当时的植物区系、古气候等相关问题(郑月娟等,2013)。文中通过对大雨淋剖面土门段孢粉植物群的亲缘关系和植物生态习性进行分析(表2),并结合孢粉化石信息函数和泥岩微量元素含量及比值(表3),对古气候进行定性和半定量分析。

4.4.1 孢粉植物群类型指示的古气候

在近年来的古地理重建中,认为二叠纪—三叠纪过渡时期华北地区和欧美地区靠近以干旱气候为特征的北半球热带地区(Yinetal.,2013)。在中国北方,由于晚二叠世远离海洋及气候变暖,形成炎热干旱的气候条件。植物区系中的喜湿热、温凉的古植带分子(如木本石松类、科达类、大羽羊齿类等植物)大规模衰退或灭绝(熊聪慧和王祺,2007),被适应干旱和中等湿度环境的中植代分子(如松柏类、苏铁类等植物)替代,特别是欧美植物群中的旱生木本灌木——以Ullmannia为主的针叶型植物迁移到华北地区(DiMichele,2014)。

文中利用孢粉的植物亲缘关系、生态习性(喜湿/喜旱)特征(表2),对大雨淋剖面孙家沟组沉积时期古气候演化进行推测。其中,双囊类花粉Alisporites、Lueckisporites、Vitreisporites、Falcisporites、Klausipollenites等属在组合中占有绝对优势地位,其与旱生松柏类植物有亲缘关系(Balme,1995;Looy and Hotton,2014)。蕨类孢子在大雨淋剖面孢粉组合中所占含量相对较低,且典型的喜湿热、温凉的楔叶类、鳞木类、大羽羊齿类等植物类群在大雨淋剖面少有发现,Punctatisporites、Leiotriletes、Cycadopites等属代表的喜湿植物类群在组合中占有较小比例。根据以上孢粉植物群的习性特征,推测当时处于季节性较炎热气候。

4.4.2 孢粉化石信息函数指示的古气候

在了解孢粉植物群植物习性的基础上,通过孢粉分异度等参数半定量计算,可以反映研究区的古环境,即古温度、古湿度或古植被类型等。任来义等(2001)通过对吐哈盆地三叠系和侏罗系中约150件孢粉样品进行信息函数计算,对古气候进行半定量恢复。该指标是利用孢粉组合中属种数量与含量参数来建立植物与环境之间的函数关系:

根据上述公式对大雨淋剖面孙家沟组土门段主要孢粉属的分异度及孢粉含量的均值进行计算(图5;表1),得出H(G)=2.3。简单分异度(属级别)较高,指示当时环境较为适合多数植物生长,温度是较炎热。同时,可利用孢粉组合中指示干旱气候的孢粉数量/指示湿润气候的含量比值(D/W)来加以验证(陈树旺等,2020),研究区孢粉组合D/W为3.3,说明旱生植物属含量占有优势地位,指示当时的湿度为半干旱—干旱。

图7 豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组沉积时期古气候演化Fig.7 Palaeoclimate evolution during the depositional period of Upper Permian Sunjiagou Formation in Dayulin section of Yiyang area,western Henan Province

4.4.3 古气候演化

泥岩元素地球化学指标分析通常被作为古气候判别的方法,如w(Sr)、w(Cu)及其比值对古气候的演化具有良好的指示作用(张天福等,2016)。当w(Sr)/w(Cu)比值介于1.3~5.0之间时,指示为温热气候;而大于5.0时,指示为干旱气候。在研究区孙家沟组土门段和圈门段中发育有灰绿色、紫红色泥岩,通过对泥岩样品进行微量元素测试,并将研究区孢粉植物群特征相结合进行综合分析(图7)。w(Sr)/w(Cu)曲线整体上显示气候有3次明显变化的时期: (1)孙家沟组下段(平顶山沙岩段)指示炎热的半干旱气候;(2)孙家沟组中段(土门段)沉积时期气候有所缓和,地层中保存有大量植物化石碎片和孢粉化石,植物化石主要以Ullmanniabronnii-Yuaniamagnifolia组合为主(王自强,1989),孢粉植物群包括含量相对较少但分异度较高的种子蕨类、真蕨类孢粉属,及含量较高、分异度较低的旱生松柏纲孢粉属,显示该时期古气候变为较炎热的半干旱气候;(3)孙家沟组上段(圈门段)沉积时期为炎热的干旱气候。因此,大雨淋剖面孙家沟组沉积时期整体上表现为较炎热的半干旱环境。

5 结论

1)豫西宜阳大雨淋剖面上二叠统孙家沟组自下而上可分为3段: 平顶山砂岩段以含砾中—粗粒砂岩为主,土门段以厚层细砂岩和薄层泥岩互层为主,圈门段以紫红色泥岩与薄层泥灰岩组成的互层为主。从下到上,发育三角洲平原—三角洲前缘—滨浅湖沉积。

2)通过对孢粉化石镜下形态特征分析发现,大雨淋剖面孙家沟组中共包含孢粉化石52属,包括蕨类孢子植物29属,裸子花粉植物23属。孢粉组合特征表现为以裸子植物含量占有优势地位、蕨类植物次之。从孢粉植物群成分上看,该地区古植物群落中的蕨类植物相对稀少,裸子植物占主体,这与晚二叠世欧美镁灰岩统植物群类似,属于华北地区华夏植物群衰落期。

3)大雨淋剖面孙家沟组的时代标志性孢粉化石有Limitisporites、Protohaploxypinus、Lunatisporites、Lueckisporites、Chordasporites等属,都是二叠纪常见分子,并且在晚二叠世依旧占有一定的含量。结合区域孢粉化石组合对比,初步推测该组合的时代背景为晚二叠世长兴期。

4)根据大雨淋剖面孙家沟组孢粉化石保存状况以及喜湿热分子和喜干旱分子的分异度信息函数H(G)、含量比值(D/W)以及微量元素w(Sr)/w(Cu)值,推测晚二叠世长兴期研究区整体上处于季节性较炎热的半干旱环境。

致谢在文章的审阅和修改过程中,评审专家们给予了中肯的指导和帮助,中国科学院南京地质与古生物研究所的刘峰老师也提出了很多宝贵意见,孢粉鉴定工作得到了河南南阳市油田研究院地质实验室的协助,在此一并表示衷心感谢!