湖北省农村居民参保城乡居民基本养老保险的收入效应研究

余洋 马冰清

摘要:随着我国社会保障体系的日益完善,城乡居民基本养老保险对农村居民的收入及城乡收入差距会产生深入的影响。本文利用系统GMM模型及2014-2019年湖北省13个市、州的面板数据,从增收效应和收入再分配效应两个视角出发研究城乡居民基本养老保险的收入效应。研究发现城乡居民基本养老保险制度能够显著提升农村居民收入水平,缩小城乡之间收入差距,并且在经济发展水平不同的地区之间还存在一定的异质性。

关键词:城乡居民基本养老保险 系统GMM 收入效应

*基金项目:本文受2020年度湖北省保险学会重点课题“湖北保险业服务乡村振兴的调查研究”(HBIS202002)的资助。

一、引言

新中国成立以来,我国社会养老保障系统日趋完善,保障率和覆盖面不断提高,经历了从无到有、从城市到农村、从城镇职工到城乡居民的发展历程。党的十九大将乡村振兴作为一项战略目标提升到前所未有的高度,提出要全面建成覆盖城乡全体居民的多层次社会保障体系,其中完善农村地区的养老制度是一项重要工作。相较于城市而言,农村有更高的养老需求和养老風险,但是农村地区存在社会事业发展滞后,居民养老、医疗等制度不够健全的问题,这些问题对我国农村社会养老保障工作提出了更高的要求。

国务院于2009年发布《关于开展新型农村社会养老保险试点指导意见》,确定在全国10%的县(市、区)试点新型农村社会养老保险制度。2014年国务院颁布《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》后,新型农村社会养老保险和城镇职工养老保险统一合并为城乡居民基本养老保险,城乡居民基本养老保险已成为我国历史上覆盖面最广的一种养老保险制度。

养老保险作为社会保障的一个重要组成部分,对收入的影响比较复杂。一方面,养老保险能够直接增加城乡居民的转移性收入,这种收入可以视作为一种“纯收益”,不仅能够提高居民收入水平,同时也承担着调节收入分配的重要职能。另一方面,由于城乡居民养老保险实行社会统筹与个人账户相结合的缴费模式,个人账户缴费部分会对个体的实际收入形成挤出效应,造成既定福利损失。因此,农村居民参加城乡居保对收入的影响究竟是正向效应还是负向效应的问题值得深思。基于此,本文采用2014年以来湖北省13个主要市州6年的面板数据,从实证层面讨论了湖北省城乡居民养老保险的收入效应。

二、养老保险收入效应研究现状

当前我国人口老龄化问题日趋严峻,我国处于社会保障深度发展和收入分配改革的关键时期,养老保险制度逐步成为解决农村地区养老问题的重要方式。我国的养老保险制度还处于不断探索和完善的过程中,养老保险对居民收入产生了多方面的影响。养老保险的收入效应可以从养老保险的增收效应和再分配效应两方面去考虑。

养老保险收入效应方面的研究目前学术界主要有两种相反的观点:

一种观点认为养老保险能够促进居民收入水平的提高,具有正向再分配效应。张川川等通过利用CHARLS数据库以及断点回归、双重差分的方法发现,“新农保”领取的这部分养老金能够显著提高农村老年人的收入水平以及福利水平,并且“新农保”政策对不同群体的影响存在异质性,对于健康水平更差的群体产生的影响更大。杨晶等采用倾向得分匹配法研究发现城乡居民基本养老保险制度直接提高了参保居民的收入水平,但克服内生性问题之后对居民收入的增长作用可能并没有预估的那么强。

另一种观点认为养老保险对居民收入水平的提升具有负面影响,且再分配效应也是负向的。随着经济不断发展、居民可支配收入不断增加的同时,居民收入差距却也在扩大,社会养老保险在城乡之间、区域之间、行业之间调节贫富差距的能力较为有限,调节收入分配的职能未能完全发挥,应当基于收入分配的视角对我国的基本养老保险制度进行进一步优化。彭浩然等通过分类测算的方法发现改革后新养老保险制度的社会统筹部分会削弱代内再分配效应,且极有可能引起较为严重的代际不公平。

除了以上两种对立的观点之外,部分学者认为养老保险与收入之间的关系具有不确定性。胡芳肖等指出不同收入的家庭和人群之间的再分配效应是负向的,而不同的行业和地区之间的再分配效应则是正向的。

综上可知,目前对养老保险收入效应的研究主要针对新农保,研究城乡居民基本养老保险的收入效应的文献较少,且现有文献研究收入效应基本上只针对增收效应或再分配效应其中一个指标,还没有文献全面研究城乡居保的增收效应和再分配效应。因此,本文从增收效应和收入再分配效应两个视角出发,利用湖北省面板数据研究城乡居民基本养老保险的微观收入效应,并根据经济发展水平研究不同地区城乡居保收入效应的异质性,所得结论更加稳健并且对养老保险具体措施的实施有一定的借鉴意义。

三、计量模型设定与数据

(一)计量模型设定

2009年我国开始进行“新农保”试点并在2014年将新农保和城居保两项制度合并,建立起统一的城乡居民基本养老保险制度,因此本文主要选取2014年及以后湖北省13个主要地级市的面板数据进行计量模型测算,

由于收入分配存在一定的滞后性,当年收入水平常受到上一年收入水平的影响,且变量之间可能存在双向因果关系,为解决这些内生性问题导致的静态面板估计结果偏误,本文采用系统GMM方法在被解释变量中引入收入水平和收入分配的一阶滞后项,以弥补方程中遗漏变量不足的问题,并采用差分GMM方法进行稳健性检验,构建如下GMM计量模型:

incit=α0+α1Mit+γXit+εit (1)

dis=β0+β1 Mit+δXit+μit(2)

其中,i表示地区,t表示第t年,α1、γ、β1、δ是待估系数,inc表示被解释变量居民收入,dis表示被解释变量收入分配,M是核心解释变量,主要包括城乡居民基本养老保险缴费率、覆盖率以及保障水平;X表示选取的控制变量,εit和μit是随机扰动项。

(二)数据来源及变量选取

本文选取了湖北省13个主要地级市、州6年的面板数据,数据主要来自《湖北统计年鉴》、《湖北农村统计年鉴》、湖北省各市州统计年鉴及政府信息公开数据,并对部分数据进行了对数化处理。

1.被解释变量

(1)农村居民收入水平(income)。采用农村居民人均可支配收入,并对其进行对数化处理。

(2)收入分配(distribution)。收入分配一般用基尼系数来衡量,但由于各市州数据缺乏,根据大多数学者研究的经验,本文采用城乡居民人均可支配收入之比作为收入分配的代理变量,即城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入。

2.核心解释变量

城乡居民基本养老保险制度。城乡居民基本养老保险的发展主要体现在养老金替代率、缴费率、覆盖率以及保障水平等方面。其中,养老金替代率是常用的衡量指标,但是由于本文数据中各市州的统计口径不一致,缺乏相关数据,因此,本文选取城乡居民基本养老保险的缴费率、覆盖率以及保障水平来进行衡量。

(1)城乡居保缴费率(pay)。用城乡居保人均缴费数额与农村居民人均可支配收入之比计算,城乡居保人均缴费数额=该年本市城乡居保基金收入/该年本市城乡居保缴费人数。预期城乡居保缴费率对收入水平的影响系数符号为正,对收入分配的影响为负。

(2)城乡居保覆盖率(cover)。城乡居保覆盖率反映农村居民养老保险参与程度,本文采用参加城乡居保的人数与农村居民总人口之比这一变量进行代理。预期城乡居保覆盖率对收入水平的影响符号为正,对收入分配的影响为负。

(3)保障水平(guarantee)。保障水平能够反映城乡居保的实际保障情况,与农村居民收入紧密相关,保障水平=该年本市城乡居保基金支出/该年本市参加城乡居保人数。预期保障水平对收入水平的影响符号为正,对收入分配的影响为负。

3.控制变量

为保证计量结果的稳健性,参考已有研究,本文加入以下控制变量:农村居民人均消费支出(consume)、地区生产总值(GDP)、预期寿命(life)、收入不确定性(inflation)和人口年龄结构(age)。预期消费水平越高,农村居民收入水平越高,城乡收入分配差距越小。预期寿命参考范叙春(2012)使用口死亡率作为代理变量,收入不确定性参考李文星等(2008)选择通货膨胀率作为代理变量,反映人口年龄结构的变量采用老年抚养比。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

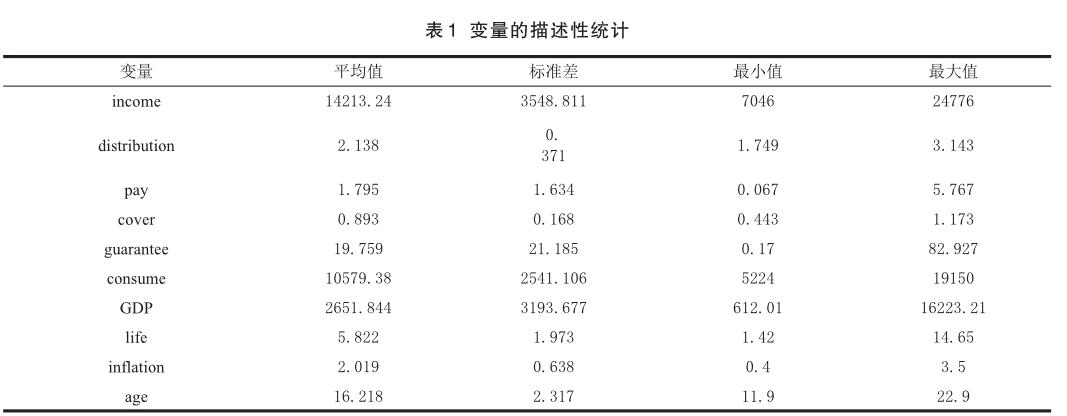

数据的描述性统计结果参见表1。从表1可以看出,当前湖北省农村居民人均可支配收入的平均值为14213.24,收入分配的平均值为2.138,即城镇居民人均可支配收入大约是农村居民人均可支配收入的2倍;收入分配最小值为1.749,最大值为3.143,说明农村居民与城镇居民收入分配不均在不同地区之间存在显著差异。核心解释变量中,缴费率的平均值为1.795,说明农村居民参保城乡居民基本养老保险时选择的缴费档次较低,缴费支出在可支配收入中占比很小;覆盖率的平均值为0.893,最小值为0.443,说明从2014年开始城乡居民基本养老保险的覆盖率在逐步提升,基本上实现老有所养的目标;从保障水平上来看,当前城乡居民基本养老保险的保障支出平均值为19.759,人均保障水平比较低。

(二)面板数据检验

1.平稳性检验

本文采用短面板宏观经济数据。为避免回归过程中存在伪回归问题,本文对面板数据进行了单位根檢验,以保证数据的平稳性。检验方法采用LLC检验,检验结果如表2所示。检验结果显示被解释变量和核心解释变量的P值都小于0.05,仅有控制变量中的地区生产总值变量不能满足平稳性检验的要求,但是在系统GMM模型的实证分析过程中,这部分不平稳的变量会被模型自动剔除,因此不会影响最终的回归结果,由此可以认为本文所选择的数据都是平稳的。

2.自相关检验

GMM模型要求随机扰动项不存在自相关。经检验结果显示,模型的二阶P值大于0.1,原假设为扰动项不存在自相关,因此可以认为该模型不存在自相关问题,GMM模型适用。

3.多重共线性检验

为避免样本数据出现多重共线性问题,本文对变量之间的相关性进行了VIF检验。检验结果显示所有变量的VIF值都小于10,因此可以认为面板数据不存在多重共线性问题。

(三)实证结果及分析

本文的主要回归模型为系统GMM,采用被解释变量收入水平和收入分配滞后一期进行回归,回归结果如表3的模型(1)和模型(3)所示。

模型(1)的回归结果显示,城乡居民基本养老保险缴费率、覆盖率和保障水平对农村居民收入水平的影响系数都显著为正。缴费率越高表示农村居民选择的缴费档次越高,养老金领取金额更高,也即养老保险的保障水平更高,这部分养老金可以看做农村居民的一种纯收益;覆盖率越高,说明农村居民对城乡居保的认识程度更深,能够保障更多的农村居民老年时期领取到养老金;这三个核心解释变量的符号与我们的预期假设都是一致的。从其他控制变量的回归结果显示来看,消费水平与农村居民收入水平负相关,可能是由于农村居民的恩格尔系数相对较高导致的。通货膨胀率和老年抚养比对农村居民收入水平的影响回归结果不显著,说明这部分因素对农村居民的收入影响较小。

从模型(3)的回归结果来看,三个核心解释变量对收入分配的影响都显著为负,与本文最初的研究假设一致。城乡居民基本养老保险的缴费率越高,覆盖率越广,保障水平越高,意味着农村居民这部分养老金收入越高,进而缩小城乡差距,促进收入分配公平。消费水平对收入分配的影响显著为正,与前文一样,可能是由于农村居民恩格尔系数较高导致的。地区生产总值对收入分配的影响显著为负,说明随着我国经济的不断发展,人民生活水平不断提高,农村居民生活水平提高的速度更快,城乡之间差距在逐步缩小。人口死亡率与收入分配之间的相关关系不显著。

(四)稳健性检验

为检验系统GMM模型得到的影响收入水平和收入分配影响因素的结果是否具有稳健性,本文采用差分GMM模型对其回归结果进行稳健性检验。经检验,差分GMM模型的回归检验结果与系统GMM模型的回归结果的符号和显著性基本一致,如表3的模型(2)和模型(4)所示,说明本文的研究结果是稳健的。

五、异质性分析

由于数据较少,无法采用广义分位数回归,因此为检验经济发展水平不同是否会影响城乡居民基本养老保险的效用水平,本文采用中位数回归的方式将样本数据根据经济发展水平分为较低和较高两个子样本分别进行研究,其中经济发展水平较低是指GDP低于50%水平的地区,经济发展水平较高指GDP高于50%水平的地区,具体回归结果如表4所示。

地区经济发展水平不同,居民收入水平不同,对养老保险的认识也会产生差异。经济发展水平较低的地区,城乡居民基本养老保险的缴费率和覆盖率对收入水平的影响系数都显著为正,对收入分配的影响显著为负,说明缴费率和覆盖率更高,对养老保险的需求性更强,养老金收入在居民整体收入中的占比高,有利于缩小收入差距;但同时也是由于经济发展水平较低,养老保险的缴费金额会对居民的收入造成挤出效应,保障水平变量对收入水平的影响系数显著为负,对收入分配的影响系数为正。

经济发展水平更高的地區,三个核心解释变量对收入水平的回归结果都不显著,原因可能是经济发展水平较好的地区养老金收入在居民整体收入中占比低,因此对其依赖性也没有那么强;而这三个核心解释变量对收入分配的回归系数都显著为负,说明城乡居民基本养老保险在经济水平发展高的地区能更好的发挥调节收入差距的职能。

六、结论及政策建议

本文基于湖北省13个市州6年的样本面板数据,采用系统GMM的实证研究方法对城乡居民基本养老保险与收入水平和收入分配之间的相关关系进行了研究。研究发现,参加城乡居民基本养老保险确实能够显著提升城乡居民的收入水平,缩小城乡收入差距,但是经过异质性分析发现经济发展水平不同的地区农村居民的参保意愿和参保行为都存在明显的差异,地区发展水平低的地区居民参保意愿和缴费档次更高,养老保障需求更强,经济发展水平高的地区农村居民对城乡居民基本养老保险的依赖性低,但同时在经济水平发展高的地区城乡居民基本养老保险能更好的调节收入差距。基于以上研究结论,为了使城乡居民基本养老保险能够更好的提升农村居民收入水平,更好的发挥调节收入分配职能,本文提出以下几点政策建议:

一是加强养老保险意识宣传,提高城乡居民基本养老保险的养老金待遇水平。政府可以采取适当的激励措施,鼓励居民选择更高的缴费档次。城乡居民基本养老保险的养老金待遇水平也可以适当上调,以更好实现农村居民的养老保障。二是提高统筹层次,采取“人口全覆盖”措施,逐步实现全国统筹。一方面要进一步扩大农村居民的养老保险参与率,提升流动人口的参保率;另一方面应当加强城乡居民基本养老保险与医疗保险、国家各项政策之间的衔接,建立更加科学更有效的养老金动态调整机制。三是把经济发展作为提高农村居民收入水平和缩小城乡收入分配差距的根本途径,更加细化社会保障制度。本文通过异质性分析发现,经济发展水平更高,居民的风险意识越高,抗风险能力也就越强。要加强地区间协作,充分发挥各地区之间优势互补功能,减小省内不同地区之间的经济发展水平差异。同时,应当细化社会保障制度,进而缩小收入分配差距。

参考文献:

[1]邓大松,仙蜜花.新的城乡居民基本养老保险制度实施面临的问题及对策[J].经济纵横,2015(09):8-12.

[2]何立新.中国城镇养老保险制度改革的收入分配效应[J].经济研究, 2007(03).

[3]胡芳肖,张美丽,郭春艳.城镇职工基本养老保险制度的收入再分配效应研究——以陕西省为例[J].西安财经学院学报,2014,27(03),73-79.

[4]胡绍雨.应对人口老龄化的我国养老保障制度研究[J].新疆财经大学学报,2016(04):19-26.

[5]彭浩然,申曙光.改革前后我国养老保险制度的收入再分配效应比较研究[J].统计研究,2007(02):33-37.

[6]王树文,刘海英.社会养老保险收入分配效用分析及改革政策建议[J].学术研究,2016(05):64-70+177.

[7]杨晶,邓大松,吴海涛.中国城乡居民养老保险制度的家庭收入效应——基于倾向得分匹配(PSM)的反事实估计[J].农业技术经济,2018(10),48-56.

[8]张川川, John Giles,赵耀辉.新型农村社会养老保险政策效果评估——收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给[J].经济学(季刊),2015(01): 203-230.

Research on the Income effect of rural residents participation in basic old-age insurance for urban and rural residents in Hubei Province

Yu Yang Ma Bingqing

Abstract:With the improvement of Chinas social security system, the Rural-urban ResidentsPension has a profound impact on the income of rural residents and the income gap between urban and rural areas.Using systematic GMM model and panel data of 13 cities in Hubei Province from 2014 to 2019, this paper studies the income effect of Rural-urban ResidentsPension from two perspectives: income increase effect and income redistribution effect.The study found that the Rural-urban ResidentsPension can significantly improve the income level of rural residents, narrow the income gap between urban and rural areas, and there is a certain heterogeneity between regions with different levels of economic development.

Key words: Rural-urban ResidentsPension; systematic GMM model; income effect

(作者单位:中南财经政法大学金融学院保险系)

责任编辑:李政