大渡河流域电站大坝安全现场检查管理机制及新技术应用

江德军,柯 虎,熊小虎

(国能大渡河流域水电开发有限公司,四川 成都,610000)

0 引言

水电工程是国民经济和社会发展必不可少的物质基础,其建设与运行安全为各国政府长期关注。每一座大坝从建成之日起,其工程性态均随时间和环境动态变化,如何及时发现工程安全隐患、掌控其安全性态,是国家、行业及企业大坝安全管理的迫切需求。我国政府历来高度重视大坝安全,1991年颁布的《水库大坝安全管理条例》(国务院令第77 号)第二十二条规定:“大坝主管部门应当建立大坝定期安全检查、鉴定制度。汛前、汛后,以及暴风、暴雨、特大洪水或者强烈地震发生后,大坝主管部门应当组织对其所管辖的大坝的安全进行检查。”2015年颁布的《水电站大坝运行安全监督管理规定》(国家发展改革委令第23 号)第九条规定:“电力企业应当对大坝进行日常巡视检查。”2017年颁布的《水电站大坝安全监测工作管理办法》(国能发安全〔2017〕61号)第十八条规定:“电力企业应当加强监测系统的日常巡查、年度详查和定期检查,定期对监测仪器设备进行校验,发现问题及时处理。”同时,电力行业标准《水电站大坝安全现场检查技术规程》目前也正在报审中,上述规定均对大坝安全现场检查及日常巡视做出了具体的要求。

现场检查是与仪器监测同等重要的管理举措,可以直观具体地发现大坝重大异常现象,为消除重大隐患提供真实可靠的依据,在危急关头为采取挽救措施创造极为宝贵的时机。当前大坝仪器监测采取单点监测的方法,难以做到监测部位恰好与事故部位相对应,而大坝巡检可以对大坝进行全面性的检查,及时发现裂缝增生和扩展、渗漏和管涌、坝体局部沉降或突起、混凝土冻融、冻胀和冲刷、腐蚀破坏及坝基和坝体析出物性态变化等问题。因此,大坝巡检具有独特的优势和不可替代性,必须坚持仪器监测与巡检相结合的原则。

结合大渡河流域电站水库大坝安全管理实际情况,系统总结了大渡河公司在流域梯级电站群大坝安全现场检查管理方面的机制、理念以及相关检查方法、技术手段的创新应用,可为类似水电工程提供参考。

1 大渡河流域大坝安全现场检查管理机制

1.1 大渡河流域大坝安全管理概况

大渡河流域位居全国十三大水电基地第五位,干流全长约1 062 km,流域面积7.77万km2,集中落差4 175 m,年径流量488亿m3,干流规划28个梯级电站,总装机容量27 000 MW,年发电量1 158亿kWh,约占全国水电已开发量的1/10。国家能源集团大渡河公司已建在建电站16 座,已投产装机超过1 100万kW。大渡河流域水电站具有高坝大库多、坝型多样、地质条件复杂等特点,其中堆石坝最大坝高312 m,拱坝最大坝高210 m,闸坝最大坝高106 m,重力坝最大坝高86 m,水库库容最大达53.37亿m3,涵盖了心墙堆石坝、面板堆石坝、钢筋混凝土心墙堆石坝、混凝土双曲拱坝和混凝土重力坝等坝型,流域大坝安全风险管控面临较大挑战。

为有效管控流域电站水库大坝安全,大渡河公司水库大坝安全管理实行总经理负责制,全面负责大坝安全管理工作。所在电厂(发电公司)是水电站运行阶段水库大坝的资产管理和运行管理单位,负责水电站的电力生产、设备维护、防洪度汛、技术监督、技术档案的归口管理等管理职能。按照公司电力生产职责划分,国电大渡河公司生产指挥中心(以下简称“生产指挥中心”)、国电大渡河公司库坝管理中心(以下简称“库坝中心”)、国电大渡河流域检修安装有限公司(以下简称“检修公司”)配合电厂完成水库大坝管理相关工作,并对其分管工作负责。其中生产指挥中心负责大渡河流域投运电站电力生产调度、水库联合调度、防洪调度、流域水情测报等工作;库坝中心负责流域水电站水库大坝安全管理、大坝安全监测与监控、水文泥沙监测、水工技术监督,协助完成大坝备案、注册和定检等工作;检修公司负责流域投运电站机组和大坝机电设备检修改造工作,以及参与和大坝安全相关的巡视检查、年度详查等工作。

1.2 大坝安全现场检查管理机制

近年来,随着大渡河流域电站规模、建成时间和新建电站技术难度的增加,安全风险逐渐凸显,传统的现场工作、人工巡检、经验排查的安全风险管控模式已难以奏效,急需创新突破,以保障安全、避免灾害、提高效益。大坝安全管理工作方面,依托大渡河公司“智慧企业”建设,结合最先进的工业技术、最前沿的物联网技术,强化大坝安全风险智能管控体系的“大感知、大传输、大存储、大计算、大分析”技术能力建设,并深度融入现代化企业管理技术,以实现大坝安全风险自动识别、分析与预警。大坝安全现场检查管理方面的主要举措如下。

1.2.1 建立了完整的大坝安全管理标准体系

结合行业管理要求及多年库坝运行管理经验,系统梳理、制定了大坝安全管理标准化体系,主要涵盖大坝安全技术管理制度、各站技术规程、大坝注册定检流程与要求、水工技术监督实施细则、监测质量标准、精益作业指导书、统一的检查报告报表、监测系列精品课程等,逐步形成一套较为完善、实用的大坝安全管理标准体系。其中各站技术规程对大坝巡视检查路线、频次、检查重点、检查方法及相关要求进行了详细的规定。

1.2.2 依托水工专业组平台集中诊断疑难杂症

大渡河公司按照水电厂专业划分,成立了6大技术管理专业组,其中包括水工管理专业组,通过专业组搭建了流域多家单位共同交流学习、相互借鉴经验的平台。每年初由各成员单位结合本单位实际,提出解决疑难问题的需求,制定专业组年度重点工作计划,分解下达专业课题任务,落实责任人和完成时限,充分发挥专业组团队优势,研究解决技术疑难问题,例如解决了多泥沙河流泄洪冲沙设施冲蚀破坏修补、水下设备缺陷定量化检测、外观监测智能化、水工建筑物渗漏整治、水库联调对泄洪建筑物和泥沙淤积影响分析等问题。每季度集中开展一次专业组会议,学习上级与大坝安全管理相关的文件要求,开展大坝安全管理知识培训,总结上季度专业组布置工作落实情况,研究水工专业疑难杂症,提升了专业组成员业务素质,促进了大坝安全管理工作的高效执行。同时专业组承担大渡河公司年度检修、技改项目计划的审查职责,被赋予了一定的专业项目审批权。

1.2.3 利用水工技术监督规范大坝安全管理

通过制定技术监督规程、导则、应急预案等,开展水工建筑物及其监测设施、水工金属结构、水文测站、防汛管理、水库调度及库区管理、引(排)水设施等方面的监督管理,建立监督指标,检查技术监督工作完成情况,适时组织开展技术交流和培训,推广先进管理经验和新技术、新设备、新材料、新工艺,定期开展技术监督信息填报,对发生的告警信息及时进行风险评估,制定必要的应急预案、整改计划,责任到人,落实整改,闭环管理。例如针对泄水消能建筑物冲刷破坏及修补方案事宜,大渡河公司多次组织相关单位和人员进行会商,研究形成决策意见,指导基层单位高效处置缺陷,避免发生安全事件。

1.2.4 利用移动信息技术打造数字化管理模式

采用移动办公设备安装专业APP 进行水工建筑物巡视检查,做到巡查信息的实时上传和审核,提升了现场安全管理的实时性。对单个巡检对象巡检内容进行纵向查询,可准确掌握此对象历史运行情况,为决策提供更好的技术支持。“点对点”的巡检模式具备较高的约束力,避免了传统巡检方式人为因素的影响,巡检人员必须抵达约定地点、完成预定巡检项目,提高了巡检工作的质量。利用手机、Ipad 等移动办公设备的拍照或摄像功能,记录采集现场的实际情况,帮助信息人员和管理人员直观掌握现场,对巡检报告和监测数据审核有更准确的判断。

利用Ipad 安装rDim 移动客户端进行现场采集记录工作,可满足测值实时上传,提高测值入库效率,特别在洪水、地震等特殊工况需要人工复核时,大大提升了及时性,为及时作出安全运行状态评价提供技术支撑。与上次测值对比,绘制历史过程线功能可帮助现场测量人员评判数据正常与否,无需另行安排人员进行复测,也可及时排查设备设施缺陷。采用移动信息技术进行现场安全监测工作,实现了现场无纸化办公,减少了内业资料管理工作,也通过安全监测网、客户端实现了信息的共享最大化。

1.2.5 依托安全文明生产标准化提升现场管理水平

自2017 年开始,国家能源集团开始开展水电企业现场安全文明生产标准化验评,主要规定了“现场组织管理与机制、现场安全标准化及设施配置、现场卫生及作业环境、设备治理及无渗漏”4个方面、120 个要素的内容和要求。依托安全文明标准整改,做好了设备性能可靠性、设备设施安全防护、设备设施运行环境以及设备设施标识标牌规范化统一管理,提升大坝安全监测技术标准化管理水平,不断规范和统一流域电站大坝安全监测设施、设备管理。目前已完成所辖区域内已投运8 站的安全监测现场安全文明标准化建设,并通过验收。

2 大坝安全现场检查新技术应用

2.1 无人机航测及巡视技术

大渡河流域水电站及库区多位于高山峡谷中,且库岸高危边坡较多,全部实现自动化监测成本投入高、技术难度大,而仅靠人工监测和巡查耗时、耗力、安全风险大,某些高危区域人员无法到达,故无法及时掌握库岸边坡的裂缝、垮塌、坍塌及凹陷等异常情况的发展变化。鉴于此,探索了无人机航测及巡视检查技术,通过无人机搭载摄像、三维激光扫描等设备实现对重要区域的专项检查。具体而言,利用无人机平台,主要开展了如下工作:

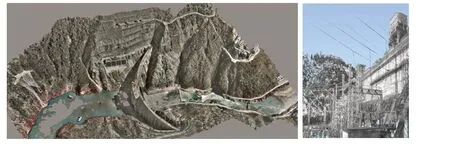

(1)无人机巡库。利用无人机搭载多种任务传感器,实现多目的巡查,如搭载高清摄像、三维激光实现库区边坡巡查;通过无人机搭载10 倍变焦吊舱对长距离的库区大坝及周边环境进行空中实时勘察,通过搭载的4G图传把实时画面回传,获取一手资料;搭载1 亿有效像素的倾斜五拼相机,对库区大坝及周边敏感区域进行航拍,制作分辨率优于5 cm的三维模型。

(2)库区大坝三维可视化。无人机结合三维实物可视化技术建立的三维模型,能真实还原地貌,模型与实物一一对应,可以精准测量,精度能达到厘米级。

(3)地质灾害监测。常规调查速度慢、精度低、且存在安全隐患,限制了对时效的高要求。通过无人机影像识别与解译,查明地质灾害分布特征与危害程度,为监测治理提供依据,为防灾减灾工作提供技术服务。同时无人机在地质灾害发生后,能快速收集灾害现场第一手调查数据,及时对灾害发生情况、影响范围、受困人员与财产、交通情况进行调查,为合理救援提供技术支持。无人机可实现高清视频实时传输,在第一时间了解现场详情。这些均为救援、灾情评估和灾害排查等工作提供了技术支持,确保了应急工作高效快速展开。

(4)密闭高危区域巡查。利用管道防撞无人机,可进行引水洞、蜗壳、压力钢管等的巡检。

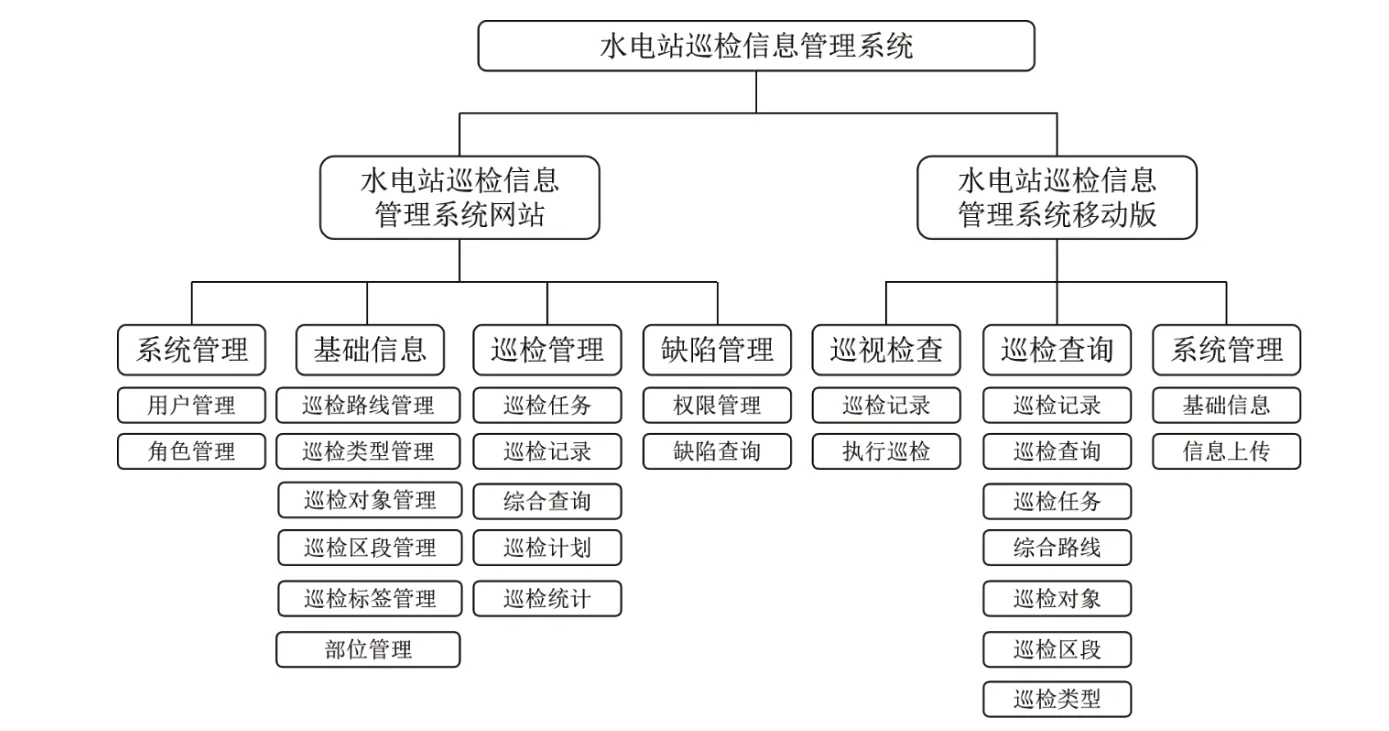

2.2 数字化巡检技术

传统的巡检工作多采用手工记录的方式进行,使巡检工作受到环境干扰、人员素养等因素影响,缺乏对巡检过程的管控与约束,且工作量巨大,巡检效率较低,纸质的巡检记录不易保存。鉴于此,开发了基于NFC 的数字化巡检系统。数字化巡检技术依托NFC与智能手机结合的方式,利用手机通讯和网络信息技术实时上传巡查成果和时间信息,实现了巡检工作的无纸化管理,同时保证了巡检成果的时效性、真实性。数字化巡检系统的应用在一定程度上弥补了巡检机器人的检查盲区,使水库大坝智能巡检的区域更加完整。“点对点”的巡检模式具备较高的约束力,避免了传统巡检方式人为因素的影响,巡检人员必须抵达约定地点完成检查,提高了巡检工作的质量。在巡检线路及内容发生变动的情况下,通过系统后台快速调整对应信息,完成新巡检线路制定,避免了传统纸质记录表的制作与打印,极大地提高了修改效率,节省了办公资源。智能手机终端具备便于携带的优良特性,使巡检影像资料采集更加便捷,尤其是在高库岸边坡等危险区域,减小巡检设备负重即减少了安全风险。开放式接口设计使系统集成没有阻碍,巡检系统已成功接入大渡河公司安全风险管控平台,目前运行情况良好。

图1 无人机三维建模及三维激光扫描成果Fig.1 UAV 3D modeling and 3D laser scanning results

2.3 水工建筑物缺陷检测技术

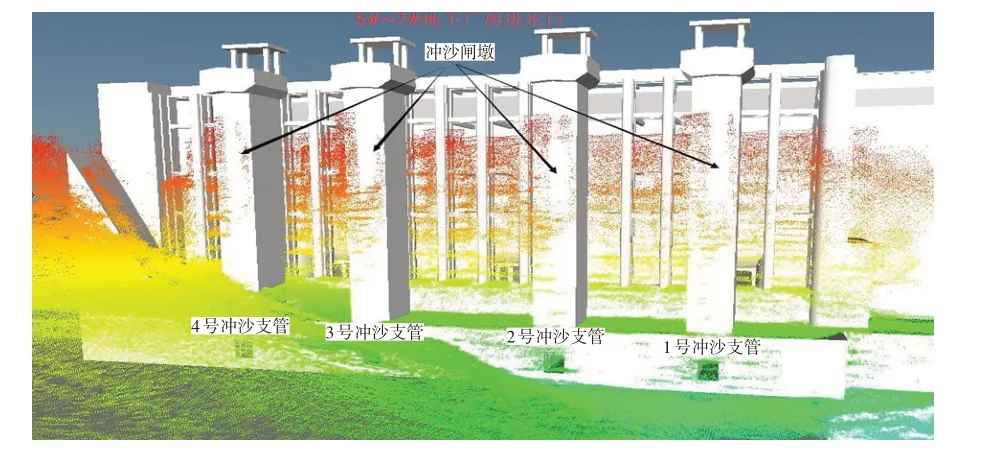

图2 巡检系统主要功能框架结构图Fig.2 Main functions of inspection system

水工建筑物检测除采取必要的人工巡视检查外,引进了无人机搭载检测设备、多波束、水下机器人、三维激光扫描、伪随机流场法等新设备和新技术。例如集成多波束深水海洋水下探测技术、水下潜航器搭载高清摄像、二维和三维声呐近距离影像、全覆盖精细化扫描以及侧扫声呐缺陷探测优点,多种手段互补结合,尤其克服了传统人工水下检测安全风险大和检测成果不够直观等问题,实现了深水、动水、浑水条件下的水下高精度无损探测。同时多波束探测技术实现了大坝及边坡水下地质灾害的准确定位、定量及三维点云成果可视化,结合水下无人潜航器等辅助手段检查的缺陷影像和图片,相互佐证检测成果的可靠性,解决了水电站大坝及库岸边坡水下检测技术难题,取得海量成果数据,为缺陷处理、水库调度及后续创建三维数字化水电站奠定基础。

图3 多波束与三维激光联合作业成果Fig.3 Joint operation results of multi beam and 3D laser

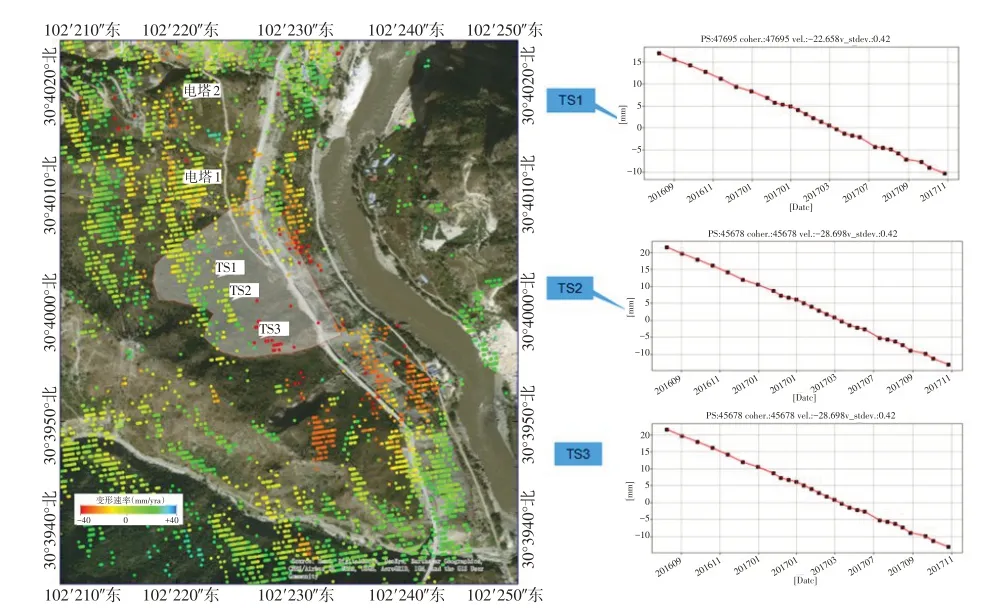

2.4 InSAR大范围普查技术

InSAR 技术可有效克服地域、天气、施工条件等限制条件,对坝体、库区高边坡、变形体等实现毫米级精度的大面积区域全天候连续逐点测量,并可对危险区域执行监测任务。InSAR 技术主要利用不同空间位置获取同一目标的至少两幅SAR影像,开展干涉测量数据处理,通过同一目标两次回波信号的相位差(即干涉相位)获取该目标的高程或形变信息。InSAR 技术主要利用地面目标到卫星的距离变化,其形变监测的精度可达厘米级,局部为毫米级,监测面积可达几百到上千平方公里。

图4 InSAR技术在猴子岩电站库区边坡的应用Fig.4 Application of InSAR technology to the slope of Houzi⁃yan reservoir

2.5 视频监控检查技术

为实时掌握大坝关键部位及重要监测设施的工作状态,实现大坝重要部位的可视化实时动态监控,大渡河公司率先开展了视频监控、图像识别技术在大坝安全监测及检查中的应用。依靠先进的视频监控技术,选择大坝、坝基、岸坡、裂缝等关键部位及重要监测设施建立图像观测点实时监控,从而直观地实时掌握大坝等关键部位的工作状态。对于新建电站,依托工业电视建设,将大坝安全设备(设施)视频监控一同纳入考虑,建成后接入库坝信息系统视频监控平台,实现大坝关键部位及重要监测设施的可视化实时监控。对于已投运电站,前期视频监控不够健全,大坝关键部位及重要监测设施视频监控未纳入或仅部分设备可用。为实现大坝工作状态实时监控,近年来大渡河公司已结合电站现有监控设备以及大坝安全管理实时监控要求,建立健全了视频监控系统,即对电站已有监控设备实现资源共享,对大坝重要部位新建视频监控设备,将各站大坝视频监控系统组网接入库坝信息系统视频监控平台统一监管。

同时,对于重点管控边坡等部位,也新增了部分监控设备,例如瀑布沟拉裂变形体边坡、大岗山黄草坪边坡等,通过图像实时回传,可直观判断边坡情况。同时后期可进一步对图像进行自动识别分析,自动判别变形较大部位,并及时报警。

图5 大渡河流域典型边坡实时监控画面Fig.5 Real time monitoring picture of typical slope in Dadu riv⁃er basin

2.6 激光雷达(LiDAR)技术

激光雷达系统作为一种新型的航空遥感技术,集激光测距、计算机技术、惯性导航系统和动态GPS差分定位技术为一身,并通过测量激光脉冲的往返时间,结合高精度的定位姿态数据,获取地面三维激光点云坐标。LiDAR技术具有全天候观测、强抗干扰、短时间内获取海量、高精度三维点云的优势,使快速、低成本、大面积地面测量成为可能,为变化检测提供了新的研究思路。尤其是利用Li⁃DAR 技术能够生成高精度的DEM,并基于高精度DEM开展大坝及边坡定性或定量分析。LiDAR技术在大坝现场检查中的应用主要基于其对微观地形的清晰描述。尤其在滑坡应用方面,利用LiDAR DEM,提取精细的地形地貌参数,借助LiDAR山体阴影图及坡度和粗糙度图,能够准确地识别滑坡滑动的范围,并准确圈定出滑坡后缘、滑坡侧缘、滑舌等滑坡要素。同时结合多期LiDAR点云数据,还可对滑坡表面位移进行监测,获取滑坡的真实动态、总体变形趋势等特点,该技术目前还在探索研究中。

图6 激光雷达(LiDAR)技术在巡检中的应用Fig.6 Application of LiDAR technology in patrol inspection

2.7 高分辨率遥感技术

随着现代航天技术和信息技术的高速发展,遥感技术在空间分辨率(spatial resolution)、时间分辨率(temporal resolution)、光谱分辨率(spectral resolu⁃tion)及辐射分辨率(radiant resolution)等方面都得到了迅猛发展,尤其是国内外商业高分辨率遥感卫星的相继发射,意味着未来将越来越容易、周期越来越短、精度越来越高地获取同一地区的高空间分辨率遥感影像。由于高分辨率卫星影像包含了丰富的地表物体几何结构及纹理信息等,能够直观、形象、全面地表现地质灾害特征,多时像遥感影像还能实现对地质灾害发生、发展等过程的多视角、多尺度动态观测,因此高分辨率遥感技术为现场检查与监测研究提供了崭新的手段。通过研究遥感技术在泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害监测与防治方面的特点,较为系统地总结了不同类型、不同规模地质灾害遥感影像的解译尺度和分类方法,为遥感地质灾害研究提供了权威的参考。高分辨率遥感技术在地质灾害的调查、监测、预警及评估中都发挥着重要的作用,不仅提供了灾害有关的数据信息,还可以辅助开展地质灾害的治理,是地质灾害防灾减灾不可或缺的重要手段,该技术的适用性目前还在探索研究中。

3 结语

结合大渡河流域电站水库大坝安全管理实际情况,系统总结了大渡河公司在流域梯级电站群大坝安全现场检查管理方面的机制、理念。通过构建大坝安全管理标准体系、依托水工专业组平台、水工技术监督、移动信息技术等,结合安全文明标准化,显著提升了大坝安全现场管理水平。同时,创新应用了无人机航测及巡视技术、数字化巡检技术、水工建筑物缺陷检测技术、InSAR 大范围普查技术及视频监控检查技术等,提升了现场安全检查的智能化程度,将现场检查由传统人工巡检转变为数字化、智能化、多维度、全覆盖的智能化模式。

下一步,大渡河公司将继续强化智能化巡检技术研究,继续探索InSAR、激光雷达(LiDAR)技术及高分辨率遥感等技术在大坝安全监测及检查中的应用,进一步替代人工巡检,实现高精准度、大覆盖范围、全智能化巡检,并积极探索现场检查相关数据的自动识别、计算与分析,实现巡检风险的自动预警。