当归六黄汤本草考证及物质基准的制备工艺研究*

闫妍,宿莹,武艳雪,翁丽丽,侯晓琳

(长春中医药大学药学院,长春 130117)

经典名方当归六黄汤出自金代李东垣编撰的《兰室秘藏》中的煮散剂,是《古代经典名方目录(第一批)》之一。其功效主治为滋阴泻火,固表止汗,用于阴虚火旺盗汗。后世医家以本方为基础加上各自见解,并根据临床具体症状辨证论治,进行加减化裁,临床应用颇广,涉及现代医学的各个系统疾病,在病毒性心肌炎、甲状腺功能亢进、肺结核、糖尿病、围绝经期综合征[1-6]等方面亦疗效确切。

经典名方因其具有深刻的科学理论内涵和稳定的临床研究价值,一直以核心方剂的地位在中医临床中被广泛应用,是中医防病治病的中坚力量,是临床辨证施治最常用的方剂,但由于经典名方均出自古代,在几千年的历史长河中,许多中药基原和产地均存在或多或少的变化,而且历代度量衡亦不尽相同,所以大量的医药典籍考证是必不可少的,从而得知其准确的处方信息及制备工艺。因此,笔者在本文对经典名方当归六黄汤进行大量文献考证,并进行现代工艺转化及工艺验证,为当归六黄汤进一步复方制剂提供理论依据,同时也为其他经典名方的深入研究提供科学思路及参考。

1 剂量考证

当归六黄汤原文记载:当归、生地黄、熟地黄、黄芩、黄连、黄柏各等分,黄芪加倍。上为粗末,每服五钱,水两盏,煎至一盏,食前服,小儿减半服之。

1.1“煮散粗末”的考证 《伤寒总病论》云:“凡汤剂言蚁咀者,如蚁咀菱藕之滓状,今之粗末是也。”可见中药煮散雏形渊于先秦,“煮散”一词最先见于唐代孙思邈的《备急千金要方》,其中卷八及卷十二分别记载有“续命煮散”及“伏神煮散”。宋代是中药煮散的鼎盛时期,《太平惠民和剂局方》共载药方788首,其中煮散方237首,占30%。沈括《梦溪笔谈》云:“古方用汤最多,用丸者散者殊少。近世用汤者殊少,应汤皆用煮散”。宋代之后,饮片逐渐代替煮散,《苏沈内翰良方》认为煮散的粗末导致“辨药之难”,故金元之后粗末渐被饮片所代替,明清以降煮散运用更趋稀少。但尽管如此,仍有许多煮散剂流传下来[7-8]。

宋代《太平惠民和剂局方》[9]中粉碎成麻豆大小者24方,占10.1%,粉碎成粗散或粗末者124方,占52.3%,粉碎成末及细末者89方,占37.6%。据考究[10]“粗散”相当于现今的最粗粉,过一号筛(10目,2.0 mm),“粗末”相当于粗粉,过二号筛(20目,0.85 mm)。因此,古代“粗散”与“粗末”与《中华人民共和国药典》[11]规定“最粗粉”及“粗粉”的粒度范围接近,这样也使本方粉碎操作更加规范化、标准化。

1.2“钱”的考证 《太平圣惠方》《圣济总录》《太平惠民和剂局方》都明确提到“今则加减合度,分两得中,削旧方之参差,合今时之行用。其方中凡言分者,即二钱半为一分也。凡言两者,即四分为一两也。凡言斤者,即十六两为一斤也。凡言等分者,非分两之分,即诸药斤两多少,皆同为等分也。”丘光明等[12]经过考证认为宋代1斤约合661 g,1两约合41.3 g。

金代作为与宋代平行的另一个朝代,有许多律历之法与宋相同。但《金史》对度量衡制度的记载有限,对该时期的度量衡制度只能从其中的只字片语进行推测。《金史·食货二》[13]:“量田以营造尺”。“营造尺”即营造官尺,也称曲尺,是北宋土木建筑家李诫在《营造法式》中记载的一种官尺,说明金代仍然沿用宋代的尺度。《金史·食货三》:“钱币。金初用辽、宋旧钱,...正隆二年,历四十余岁,始议鼓铸。...三监铸钱,文曰‘正隆通宝’,轻重如宋小平钱,...与旧钱通用。”金代建国初使用的是辽、宋的旧钱,即使正隆二年(1158)进行重铸钱币之后,通行的“正隆通宝”的重量仍与宋时的“小平钱”相同,因此可以认为金代的度量衡制度与宋代基本相同[14-16]。通过考证可知《当归六黄汤》出自金代,故考证1钱≈4.13 g。

1.3“盏”的考证 宋代度量衡的文献资料详实,实物资料也齐备。首先考订常用尺(太府布帛尺、三司布帛尺),认为其长度为31.4 cm。所以能计算出精确的宋代标准升、斗的容积。太府升的容积为22.68立方寸,合702.1cm3。值得注意的是,宋代医书中加水量往往不用“升”作单位,而是用“盏”,并且将“盏”“升”“合”等常用容量单位之间的换算关系做明确规定。如《太平圣惠方》曰:“古方药味,多以铢两;及用水,皆言升数。年代绵历浸远……器量全殊。若不别其精粗,何以明其取舍。今则加减合度,分两得中。削旧方之参差,洽今时之行用……凡煮汤,云用水一大盏者,约一升也;一中盏者,约五合也;一小盏者,约三合也。务从简易,庶免参差。”《太平圣惠方》其中的规定对当时和后世有指导意义。书中引入宋代医方常用的盏代替古时的升,明确指出古今容量间的换算关系:古时1 L约等于宋时1大盏,古时5合约等于宋时1中盏,古时3合约等于宋时1小盏。古时1 L为200 mL,1 L为10合,因此1大盏为200 mL,1中盏为100 mL,1小盏为60 mL。北宋末年官颁的《圣济总录》[17]:“古今升斗大小不同,盖古之三升为今一升,凡方中用水言升合者,今以中盏为率,庶与世俗相通,无多少之惑。”盏的应用在宋代极多,尤其是“大盏”,基本上都是用于计量煎药所用水。由于经考证元代鲜有量器流传下来,考虑金代为战乱年代,更倾向延续之前的剂量单位[18]。通过考证可知《当归六黄汤》出自金代,故考证1盏≈200 mL。

2 制备工艺考证

2.1煎煮方法及服用次数 《千金要方》[19]曰:“凡煮汤,用微火,令小沸,其水数依方多少,大略二十两药用水一斗,煮取四升,以此为率。皆绞去滓而后酌量也。”《太平惠民和剂局方》曰:“凡煮汤,当以井花水,极令净洁。其水数多少,不得参差。常令文火小沸,令药味出,煮之调和,必须用意。”《本草通玄》[20]曰:“药渣再煎,殊非古法,味有厚薄,气有轻重。若取二煎,其厚且重者尚有功力,其轻且薄者,己无余味。”

经方大部分采取一次煎取,分次服用,张仲景汤剂除了一些特殊煎法如去滓再煎、分煎和合煎等,大部分方剂都是水煮或其他溶媒煎煮一次,不进行二次煮药。直到唐代,汤剂在绝大多数情况下都是仅煮一次,只有对部分补益功效的药剂,在患者家庭经济贫乏的时候,才进行二次水煮提取。宋、金元时期,临床应用的主要剂型为煮散,只煮一次。明代以来,汤剂的二次煮药法逐渐增多[21]。经方其中日二三服为最常见。服药次数的多少与疾病情况、药物峻缓、人体强弱息息相关[22]。汤剂服法在宋以前灵活机变,以一剂一煎三服为多见;迨至宋代,由于散剂盛行,使得古方汤剂一律改为煮散,多一煎一服,而日服次数语焉不详;自元明汤剂重新恢复使用,沿用散剂服法,以一剂一煎一服最为多见[23]。

通过考证可知,古代汤剂的煎煮多为一剂一煎,按方书中所列加水数为主。而每日服用量多以日三服为主,每服量如方所示。宋代多为煮散剂,对于煮散剂而言,多强调每服量,大多方书中均会标注每服量、加水量,煎煮时间多根据剩余水量而定,服用方法多为一煎一服,或遵方后所示。

2.2去渣考证 当归六黄汤出自于《兰室秘藏》[24],其用法为“上为粗末,每服五钱,水二盏,煎至一盏,食前服。小儿减半服之”。未提及是否去渣服用。纵观《兰室秘藏》全书,“咀”共92条,其中煮散89条,而89条煮散中,77条服用方法为“去渣”,12条服用方法未标明“去渣”;“锉如麻豆大”共53条,其中煮散46条,在46条煮散中,41条服用方法未“去渣”,5条服用方法未标明“去渣”;关于“上为粗末”煎煮的条文共23条,其中16条均有“去渣”服用的描述,2条有“取清服用”的论述,5条未明确去渣服用,分别是当归六黄汤、益胃散、消痞汤、清肺饮子及正气汤。综上所述,《兰室秘藏》中煮散共158首,其中服用方法“去渣”有134首,2首“取清服用”,22首未明确去渣服用。

《兰室秘藏》中升阳益血汤曰:“二月间有一小儿,未满一百日,……利大便。”《兰室秘藏》中补阳汤曰:“时初冬,一小儿二岁,大寒证,……无搐则寒。”可知在《兰室秘藏》中小儿既包括婴儿即“未满一百日”,又包括幼儿期即“小儿二岁”。《兰室秘藏·小儿门》中共有13首方剂,其中煮散9首,且服用方法均为“去渣”。

当归六黄汤服用上有“小儿减半”,综合以上考证结果,认为当归六黄汤应为去渣用。

3 制备工艺研究

本着“遵古”的基本原则,经考证及实验研究,确定物质基准的现代制备工艺为:当归、生地、熟地、黄芩、黄连、黄柏各2.58 g,黄芪5.16 g,粉碎为粗粉,加水400 mL,武火煮沸转文火煎煮至煎液200 mL,约20 min,滤过,经真空冷冻干燥72 h,即得。

3.1粉碎粒度的确定 经前文考证,见“1.1”项,古代“粗末”与《中华人民共和国药典》规定的“粗粉”的粒度范围接近,故本方粉碎粒度确定为“粗粉”即指能全部通过二号筛,但混有能通过四号筛(0.25 mm)不超过40%的粉末。

3.2剂量的确定 经前文考证,见“1.2”项,宋金元时期,1钱≈4.13 g,5钱≈20.65 g,因此处方确定为:当归、生地、熟地、黄芩、黄连、黄柏各2.58 g,黄芪5.16 g。

3.3煎煮时间的确定 原方记载:“水两盏,煎至一盏”,经实验研究,以武火煮沸转为文火煎煮约20 min时,煎煮液为加水量的一半,达到原文要求。故确定煎煮时间约为20 min。

3.4加热器具及加热方式的确定 古代煎煮所用容器多为陶瓷材质的药罐,加热方式多为明火加热。随着现代科学的发展,所能选择的容器众多,常用的多为铝锅、陶瓷锅等;而加热方式也有电加热和明火加热等多种方式。依据遵古的思想,在确保处方质量一致性以及可溯性的原则上,器皿仍选择陶瓷材质,进而考虑到明火加热较为不可控,因此本实验对当归六黄汤的加热方式进行实验研究,以出膏率、浸出物含量及指纹图谱相似度为指标,对天然气与电陶炉煎煮的工艺转化进行实验研究。

3.4.1仪器与材料 岛津高效液相色谱仪(Prominence-ILC-2030,岛津制造所),ME104E电子天平(梅特勒-托利多仪器有限公司,感量:0.1 mg);AUW120D 电子天平(岛津制造所,感量:0.01 mg);HH-S24型电热恒温水浴锅(金坛市大地自动化仪器厂)。乙腈、甲醇(色谱级);磷酸(色谱级);屈臣氏纯净水;其他试剂为分析级。

对照品:阿魏酸、汉黄芩苷、黄芩素、黄芩苷、汉黄芩素、盐酸小檗碱、盐酸黄柏碱、毛蕊异黄酮葡萄糖苷和毛蕊花糖苷均购于中国食品药品检定研究院。所用七味药材由长春中医药大学中药鉴定教研室翁丽丽教授鉴定,并按照《中华人民共和国药典》2015年版一部进行检验,均为正品。见表1。

表1 药材来源信息

3.4.2方法与结果

(1)出膏率。以出膏率为评价指标,分别使用天然气和电陶炉对处方进行煎煮,制备当归六黄汤物质基准,平行操作两次。出膏率(%)=干膏量/投药量×100%。结果表明天然气样品平均出膏率为42.33%,电陶炉样品平均出膏率为42.99%,RSD为1.52%,说明两种加热方式的出膏率结果差异无统计学意义。

(2)浸出物含量。通过查阅文献可知当归六黄汤中主要有效成分均易溶于70%乙醇,故照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用70%乙醇作溶剂,对天然气及电陶炉样品进行浸出物含量测定,结果表明天然气样品平均浸出物含量为72.16%,电陶炉样品平均浸出物含量为71.81%,RSD为1.72%,说明两种加热方式的浸出物含量结果无显著差异。

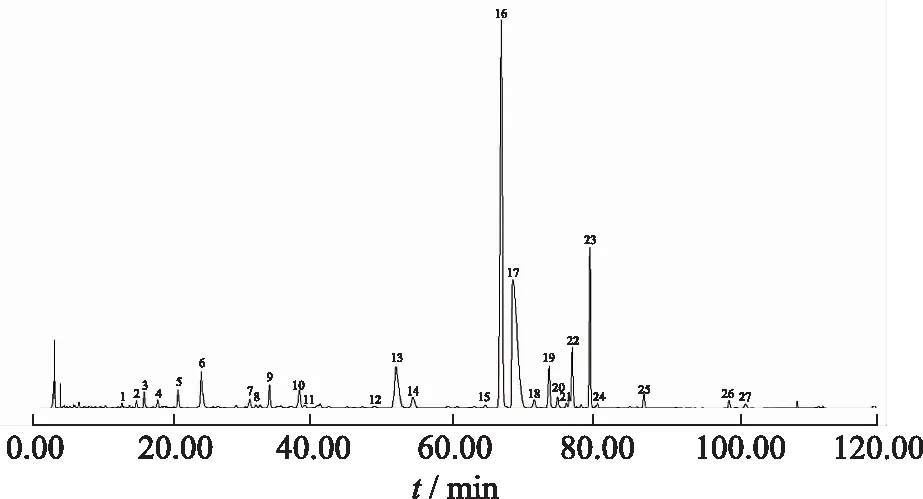

(3)指纹图谱条件及方法。①色谱条件,岛津LC2030高效液相色谱仪,Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,梯度洗脱(0~15 min,5%→17%A;>15~35 min,17%→25%A;>35~65 min,25%→47%A;>65~85 min,47%→65%A;>85~110 min,65%→95%A);流速1.0 mL·min-1;波长:275 nm;柱温30 ℃;进样量:10 μL;采样时间:110 min。②对照品制备,精密称取适量阿魏酸、毛蕊花糖苷、黄芩苷、汉黄芩苷、黄芩素、汉黄芩素、盐酸小檗碱、盐酸黄柏碱、毛蕊异黄酮葡萄糖苷对照品,加甲醇溶解,定容至100 mL,摇匀,经孔径0.45 μm滤膜滤过,制得混合对照品溶液。③供试品溶液制备,用天然气和电陶炉按照煎煮方法,分别煎煮两批平行水煎液后进行冻干处理,即得供试品。精密称取供试品0.5 g,精密加入甲醇25 mL,摇匀后,经超声(功率250 W,频率50 kHz)30 min,滤过,取续滤液,经孔径0.45 μm微孔滤膜滤过,即得。④方法学考察,通过对精密度实验、重复性实验以及稳定性实验进行考察,按色谱条件进行进样分析,以黄芩苷为参照峰,计算27个共有峰的相对保留时间、相对峰面积的RSD值,结果均小于3%。说明仪器的精密度、方法重复性以及供试品溶液在24 h内稳定性均良好。

(4)测定法。取供试品溶液,进样量为10 μL,按色谱条件进样分析,记录色谱图。

(5)共有模式中对照图谱的建立。应用《中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012版)》对样品的HPLC图谱进行处理,建立27个共有峰的评价模式,得到当归六黄汤物质基准指纹图谱共有特征峰和共有模式的对照图谱。结果见图1,图2。

4.盐酸黄柏碱;7.阿魏酸;8.毛蕊异黄酮葡萄糖苷;11.毛蕊花糖苷;16.黄芩苷;17.盐酸小檗碱;23.汉黄芩苷;25.黄芩素;26.汉黄芩素。

4.盐酸黄柏碱;7.阿魏酸;8.毛蕊异黄酮葡萄糖苷;11.毛蕊花糖苷;16.黄芩苷;17.盐酸小檗碱;23.汉黄芩苷;25.黄芩素;26.汉黄芩素。

(6)指纹图谱相似度分析。采用中华人民共和国药典委员会颁布的中药指纹图谱相似度评价系统软件,计算供试品的指纹图谱的相似度。结果供试品相似度均>0.98,表明通过不同加热方式提取的成分一致且相似度极高,可以看出加热方式从天然气转化为电陶炉对处方制备差异无统计学意义。

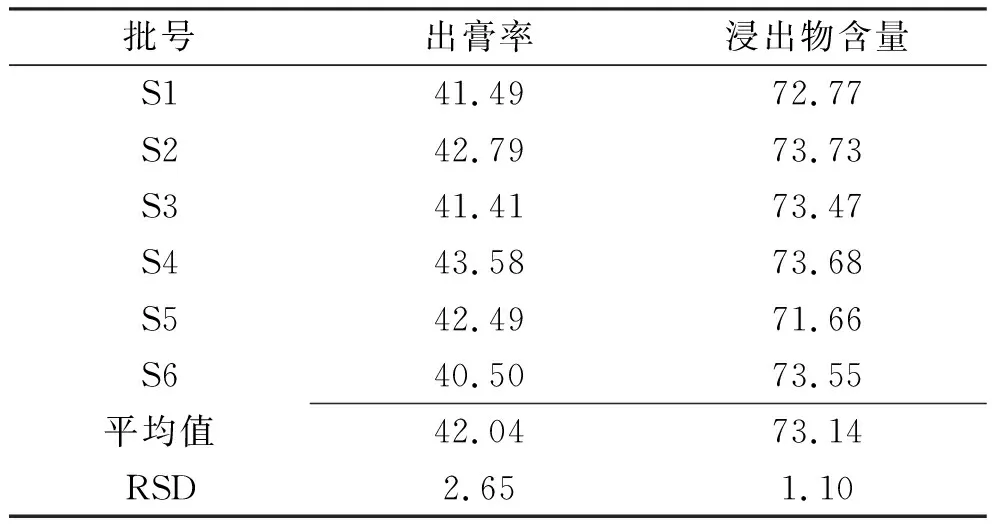

4 工艺验证

使用电陶炉进行工艺煎煮,制备6批当归六黄汤物质基准,计算其出膏率,浸出物含量以及指纹图谱相似度。结果平均出膏率为42.04%,RSD为2.65%,浸出物平均含量为73.14%,RSD为1.10%,结果见表2。经工艺验证结果可知,所建立的当归六黄汤工艺制备方法具有良好的稳定性以及可行性。

表2 6批试样工艺验证结果

5 讨论

考证前期,本课题组已对七味药材进行基原考证,结果所用药材均为《中华人民共和国药典》收录品种,通过度量衡考证可知,记载的“粗末”即《中华人民共和国药典》中所规定的粗粉,一钱约为4.13 g,一盏约现今的200 mL。原方中并未规范煎煮时间,只对剂量作出要求,即“水两盏,煎至一盏”,煎煮之后所得的水煎液应为加水量的一半,中药煮散剂粒度小,药性易于煎出,故煎煮适宜短时、快速煎煮[10]。本方通过实验考察,最终确定以武火煮沸转为文火煎煮20 min,煎煮液为加水量的一半,达到原文要求。确定工艺制备方法为当归、生地黄、熟地黄、黄芩、黄连、黄柏各2.58 g,黄芪5.16 g,将以上药材饮片粉碎为粗粉,加水400 mL,武火煮沸转为文火煎煮20 min,至煎液200 mL,滤过,经真空冷冻干燥72 h,得当归六黄汤物质基准。

研究建立当归六黄汤指纹图谱评价方法,最终以出膏率、浸出物含量以及指纹图谱相似度作为评价指标,对由明火天然气的工艺制备转化为现代使用方便且易得的电陶炉进行制备,考察两种加热方式的差异性,结果表明两种加热方式相似度高,因此将天然气转化为电陶炉具有可行性依据。