氮肥后移对杂交籼稻产量及不同粒位稻米垩白与食味品质的影响

罗颖菡 李波 孙永健* 郭长春 邢梦文 李飞杰 刘芳艳 杨志远 徐富贤 马均

(1四川农业大学水稻研究所/作物生理生态及栽培四川省重点实验室,成都611130;2四川省农业科学院 水稻高粱研究所,四川 德阳618000;第一作者:suijianlll@sina.com;*通讯作者:yongjians1980@163.com)

外观和口感是评价稻米品质优劣的重要指标。稻米垩白与食味受遗传因素和栽培措施等的综合影响,通过品种遗传改良耗时长[1],栽培措施的调控作用日益突显[2-8]。在栽培调控上,前人多围绕品种筛选、施氮方法、栽插密度、播栽期等进行,所得结果并不完全一致[4-9]。张志兴[7]研究表明,增加后期氮肥比例能够促进籽粒灌浆,提高米质;张玉等[8]认为,适当提高穗肥比例可降低稻米垩白,提高食味;孙国才等[9]研究却指出,前氮后移降低了稻米直链淀粉含量和食味值,稻米品质有变劣趋势。随着研究的深入,对穗部不同粒位稻米品质的差异研究逐步成为热点[10-13]。董明辉等[10]研究明确了稻米品质的高低与颖花在穗上的开花顺序关系密切;陈培峰等[11]研究也表明,同一穗上不同粒位籽粒对于外界调控有不同的响应。目前,普遍认为稻穗不同部位籽粒垩白高低表现为上部<中部<下部、一次枝梗<二次枝梗、强势粒<弱势粒,但对于稻穗不同部位食味值的差异则报道较少[12-13]。此外,前人对米质性状间关系的研究多以整个稻穗为研究对象,且结果差异较大[14-16]。金京德等[14]研究指出,食味值与垩白呈显著负相关;隋炯明等[15]表明,高垩白的品种有相对较好的蒸煮品质;而张亚东等[16]则认为,食味值与垩白性状无明显相关性。为此,本研究选用低垩白高食味、高垩白低食味的2个杂交籼稻品种为试验材料,设置不同氮肥运筹方式,研究氮肥后移对穗部不同粒位稻米垩白性状及食味品质的影响,并探讨垩白性状与食味品质的关系,以为精准施氮调控并改善稻米垩白及食味品质提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验于2020年在四川农业大学试验农场(崇州,30°70′N,103°83′E)进行,土壤质地为沙质壤土,含有机质18.2 g/kg,全氮1.26 g/kg,碱解氮91.3 mg/kg,速效磷24.2 mg/kg,速效钾79.5 mg/kg。选用生育期基本一致,低垩白高食味杂交籼稻品种宜香优2115和高垩白低食味杂交籼稻品种F优498为供试材料。

1.2 试验设计

进行品种×氮肥管理两因素试验。在前期研究基础上[17-18],在氮肥用量折纯氮为150 kg/hm2条件下,设置3种氮肥运筹方式,即基肥∶蘖肥∶穗肥分别为5∶3∶2(N1)、3∶3∶4(N2)、3∶1∶6(N3),另设不施氮处理为对照(N0)。分蘖肥于移栽后7 d施用;孕穗肥N1处理在倒4叶龄期一次性施入,N2和N3处理分别在倒4、倒2叶龄期分两次等量施入。磷肥(过磷酸钙)折P2O5施用量90 kg/hm2,钾肥(氯化钾)折K2O施用量180 kg/hm2,全部作基肥施用。单株栽插,行株距33.3 cm×16.7 cm。其他田间栽培管理措施按照实际生产田进行。

1.3 测定项目及方法

成熟期各小区取6株进行考种及计算氮肥农学利用率。同时,按照董明辉[19]的方法,取代表性稻穗240穗(抽穗时选择开花时间、穗型大小相对一致的穗子挂牌标记)进行稻米垩白及食味值的测定,各小区分为3份,分别进行强、弱势粒(以穗上部第一个枝梗的一次枝梗除顶部第二粒为强势粒,穗下部二次枝梗除上部第一粒为弱势粒)、上、中、下穗部(按照枝梗数均分),以及一、二次枝梗的取样及测定。稻谷自然阴干后根据GB/T 17891-1999测定垩白粒率、垩白度;食味值用仪器SATAKE(日本生产)测定。氮肥农学利用率=(施氮区产量–氮空白区产量)/施氮量。

1.4 数据处理

试验数据用Microsoft Excel和SPSS 24.0软件进行处理和系统分析。

2 结果与分析

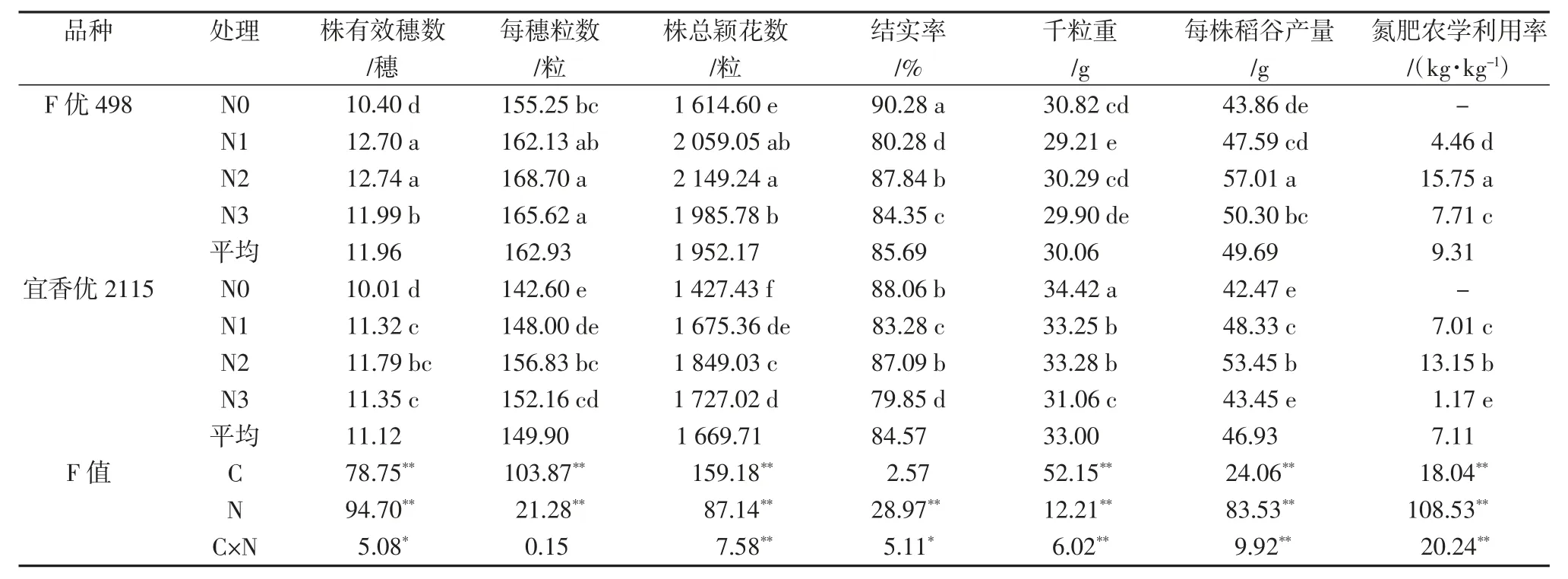

2.1 对不同杂交籼稻产量及氮肥农学利用率的影响

由表1可见,品种、氮肥运筹及其两因素互作效应对稻谷产量均有极显著影响,氮肥运筹对产量各构成因子及氮肥农学利用率影响均达极显著,对有效穗数影响最大。F优498产量较香优2115高3.27%~15.75%,2个品种均以N2处理产量最高。宜香优2115对氮肥后移处理更为敏感,在各产量构成因素中,品种差异除对结实率影响不显著外,对其余因素均存在极显著影响。F优498有效穗数、穗粒数、总颖花数、结实率及氮肥农学利用率均高于宜香优2115,千粒重则低于宜香优2115。可见,N2处理能促进产量及氮肥利用效率的协同提高。

表1 氮肥运筹对不同杂交籼稻产量及构成因素和氮肥农艺利用率的影响

2.2 对杂交籼稻强、弱势粒稻米垩白性状及食味值的影响

由表2可见,品种、氮肥运筹及其两因素互作效应对强、弱势粒垩白度和垩白粒率均有极显著影响;两因素互作对弱势粒食味值的影响显著;品种间差异对垩白性状及食味值的影响显著高于氮肥运筹,且参试品种强势粒垩白度和垩白粒率均不同程度低于弱势粒,食味值则不同程度高于相对应的弱势粒。宜香优2115强势粒垩白度及垩白粒率比F优498强势粒分别低64.82%~91.95%、65.03%~83.91%,弱势粒则分别低40.25%~71.69%、30.12%~56.91%;而强、弱势粒食味值则分别高13.20%~15.52%和6.17%~17.65%。可见,对于低垩白高食味品种宜香优2115,N2处理能进一步降低其强、弱势粒垩白性状,提高食味值;而对高垩白低食味品种F优498而言,则以N1处理为宜,可改善其稻米品质。

表2 氮肥运筹对杂交籼稻稻穗强弱势粒稻米垩白性状及食味值的影响

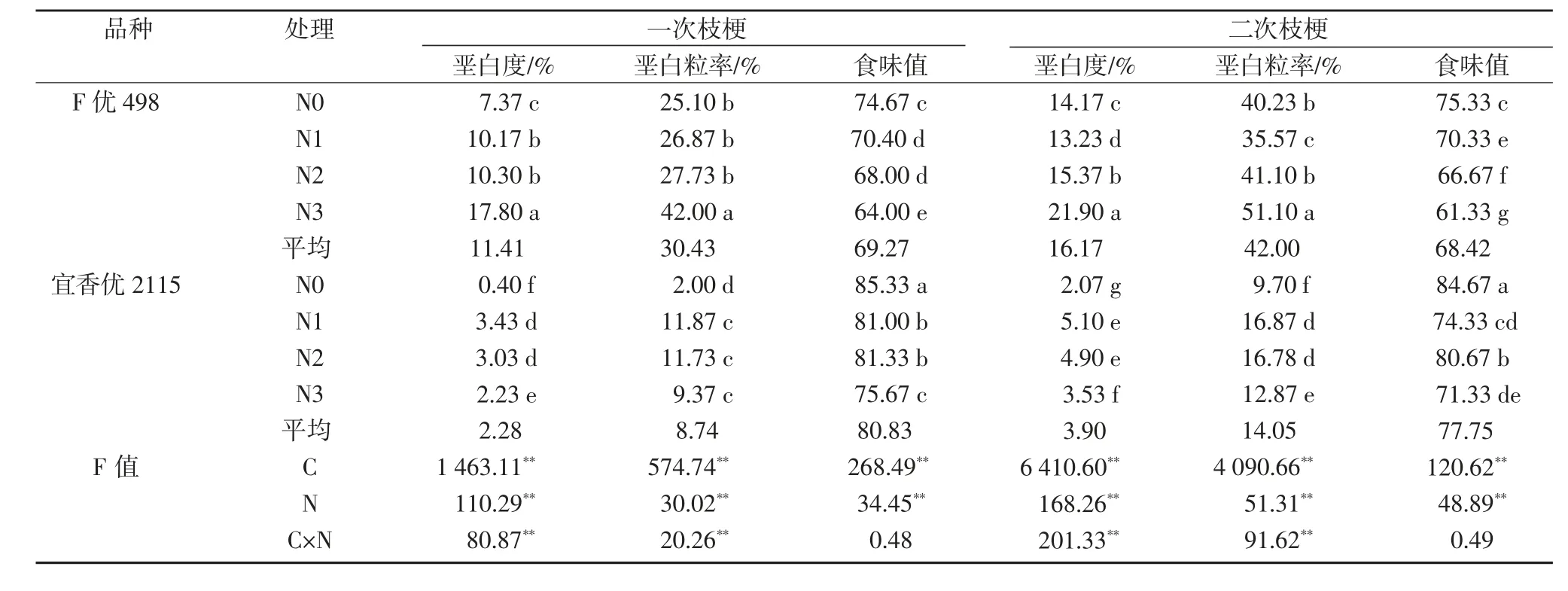

2.3 对杂交籼稻一、二次枝梗稻米垩白性状及食味值的影响

由表3可见,品种、氮肥运筹及其两因素互作效应对水稻一次、二次枝梗上垩白性状均有极显著影响。品种间差异对一次、二次枝梗上籽粒垩白性状及食味值的影响显著高于氮肥运筹,且各品种间一次枝梗上的籽粒垩白性状均不同程度低于二次枝梗籽粒,食味值均不同程度高于相应的二次枝梗籽粒。宜香优2115一次枝梗上籽粒的垩白度及垩白粒率分别比F优498低66.27%~94.57%、55.82%~92.03%,二次枝梗上则分别低61.45%~85.39%、52.57%~75.89%;一次、二次枝梗籽粒的食味值则比F优498分别高12.49%~16.39%和5.38%~17.35%。从表3可见,对低垩白高食味品种宜香优2115,N2处理能进一步降低其一次枝梗和二次枝梗垩白性状,提高食味值;而对高垩白低食味品种F优498则以N1处理为宜。

表3 氮肥运筹对杂交籼稻稻穗一、二次枝梗稻米垩白性状及食味值的影响

2.4 对稻穗上、中、下不同部位稻米垩白性状及食味值的影响

由表4可见,品种、氮肥运筹及其两因素互作效应对水稻穗上部、中部及下部垩白性状均有极显著影响。参试品种的籽粒垩白度和垩白粒率均表现为穗上部<穗中部<穗下部,食味值则表现为穗上部>穗中部>穗下部。相比F优498,宜香优2115穗上部垩白度及垩白粒率分别低13.57%~92.76%、1.21%~90.89%,穗中部分别低16.12%~89.79%、0.49%~87.47%,穗下部分别低24.06%~86.11%、10.56%~83.69%;穗上部、中部、下部食味值则分别高3.81%~18.65%、5.38%~15.94%和5.77%~11.41%。从表4可见,对低垩白高食味品种宜香优2115,N2处理能进一步改善稻穗上、中及下部籽粒垩白性状,提高不同粒位食味值;对高垩白低食味品种F优498则以N1处理为宜。

表4 氮肥运筹对杂交籼稻稻穗不同部位稻米垩白性状及食味值的影响

2.5 不同粒位稻米垩白与食味值的关系

由表5可见,水稻穗不同部位籽粒垩白性状与食味值均呈显著或极显著负相关(r=-0.706*~-0.937**),其中,弱势粒、一次枝梗以及穗下部籽粒垩白性状与食味值相关性明显高于强势粒、二次枝梗以及穗上部、穗中部,间接表明降低弱势粒、一次枝梗,以及穗下部籽粒垩白性状可整体改善稻米食味品质。

表5 不同粒位稻米垩白性状与食味值的相关性

3 讨论

遗传因素和栽培措施是影响稻米垩白性状及食味值较大的因素,且因水稻开花顺序及灌浆特性的不同,稻穗上不同粒位籽粒垩白形成有较大差异[9-13]。董明辉等[10]指出,随施氮量增加,垩白度有下降趋势;陈新红等[13]则认为,随氮肥水平增高,垩白度增大;张玉等[8,20]则指出,增加穗肥比例可减小籽粒垩白度和透明级数,提高稻米品质;万靓军等[21]研究表明,随中期氮肥比例增加,垩白有先升后降的趋势,食味品质则随氮肥施用前增后减而变劣。本试验研究从穗部不同粒位着手,结果进一步表明了品种和氮肥后移对于稻谷产量、稻米垩白性状均有显著互调效应,氮肥后移20%~40%可显著提高稻谷产量,并有效降低稻米垩白,提高食味值,且不同品种对后移比例响应差异显著。低垩白高食味品种宜香优2115在N2处理下最优,而高垩白低食味品种F优498则以N1处理为宜,这可能是由于适当的氮肥运筹可以调节籽粒中碳氮代谢酶的活性[3],协同调控稻米垩白及食味品质。此外,前人[10,12-13]研究普遍认为,稻穗不同部位垩白差异表现为上部<中部<下部、一次枝梗<二次枝梗、强势粒<弱势粒。董明辉等[22]研究表明,施氮量对稻米的蒸煮品质和营养品质有较大的影响,从不施氮到少量施氮(120 kg/hm2),稻米的胶稠度增加、直链淀粉含量降低,但从低氮到中等施氮量(240 kg/hm2),稻米的胶稠度降低、直链淀粉含量略有增加。本研究表明,一定的施氮水平下,氮肥穗肥运筹方式对穗部不同粒位籽粒食味值影响显著,穗上中部、一次枝梗及强势粒的垩白性状及食味品质表现优于相应的穗下部、二次枝梗及弱势粒籽粒。有研究指出,不同粒位籽粒除性状表现差异外,其对于外界条件变化敏感度也有差异。陈培峰等[11]指出,麦秆还田与结实期灌溉互作对弱势粒垩白的调控作用大于强势粒;户少武等[23]则指出,高浓度CO2对稻米垩白及食味的影响存在位置依赖,表现为先开花灌浆的穗上部、一次枝梗及强势粒变化幅度大于相应的穗下部、二次枝梗及弱势粒籽粒。本研究则表明,同一穗上强势粒、二次枝梗及穗中下部籽粒垩白表现出更大的变异幅度,食味值变化则以强势粒、一次枝梗及穗中下部有更强响应。穗不同粒位籽粒对于氮肥后移的调控存在响应差异,但其差异形成原因仍需进一步研究探讨。

研究垩白与食味相关性,可对优质稻生产中外观和口感指标的调控平衡做出优化[1]。目前对二者相关性的研究较少,主要是对整个穗部的垩白性状与米质进行研究[16],且因品种、气候及调控措施的差异结果并不一致[11,14-16,24]。隋炯明等[15]认为,透明度高、垩白低的品种有较高食味值;张亚东等[16]研究认为,食味主要受内部品质影响,与稻米垩白性状无明显相关性;金京德等[14]研究表明,稻米食味值与垩白呈显著负相关;徐正进等[24]认为,稻米食味值与其透明度呈显著正相关。本研究表明,不同粒位稻米垩白性状与食味值均呈显著或极显著负相关,说明在合理的氮肥调控方式下,可以通过降低稻米垩白来改善食味。对于不同水稻品种优质高产的最佳施肥管理共性指标还有待深入研究。

4 结论

品种和氮肥后移对于稻谷产量、稻米垩白性状及食味值均有显著影响。施氮量150 kg/hm2条件下,低垩白高食味品种宜香优2115氮肥运筹以氮肥后移量占总施氮量的40%(N2处理)为宜,高垩白低食味品种F优498则以氮肥后移比例占20%(N1处理)为宜。不同粒位籽粒垩白性状与食味存在差异,其中,强势粒、一次枝梗、穗上部籽粒垩白度和垩白粒率均低于相对应的弱势粒、二次枝梗及穗中部和下部籽粒,食味值均高于相对应的弱势粒、二次枝梗及穗中部和下部籽粒,且在氮肥后移模式下,不同粒位的籽粒垩白性状与食味值呈显著或极显著负相关,通过降低垩白可提高稻米食味。