原乡迷思与离散叙事

——论黄锦树《雨》中遥远的“中国性”

李 鲤

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

在海外华文文学体系中,“‘中国性’本身是弥漫权力的话语,也是一个持续发展的意义建构”[1]192,始终对华文写作发挥着重要的作用。尤其值得注意的是,“‘中国性’作为一种复杂的建构的同时,主宰了马华的国家、文化认同和归属感”[1]199。在1995年的“马华文学与中国性”的论争中,马华新生代作家黄锦树旗帜鲜明地指出,“‘中国性’是马华文学发展的重要资源,但相对地也累积成一个巨大的负担”[2]194。如何看待“中国性”之于马华文学的得与失,以及如何开拓马华文学自身的主体性,是黄锦树在小说写作实践中不断努力的方向。在小说集《雨》中,黄锦树调动“原乡想象”,把“中国性”隐蔽地化合为离散经验,并将其置于“失语的南方”[3]文化语境下,再现了马来华人漂泊离散背后隐匿的存在体验。

一、大雨深处的“原乡迷思”

雨在小说集《雨》中无处不在,无时不在,形成一种特有的情绪与氛围。黄锦树将所有故事置于雨建构的空间体系内,包裹着热带雨林特有的潮湿感和黏热感。开篇前的马来古谚“大海何处不起浪,大地何处未遭雨”奠定了整部小说集《雨》的叙述基调,即沉郁而忧伤。密密的雨不仅填充了真实与虚构之间的沟壑,还充当了所有故事的见证者,浇筑出一代马来华人的命运之殇。

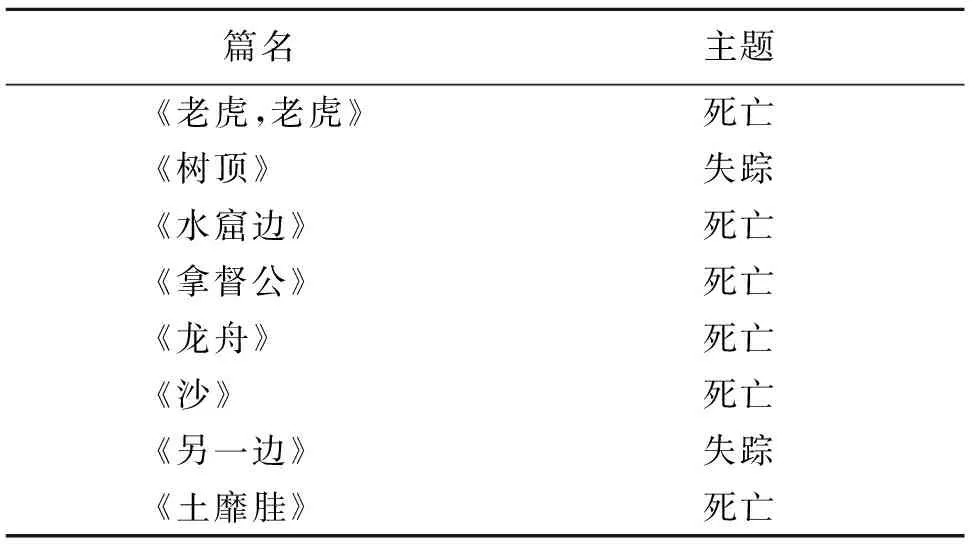

《雨》是黄锦树继《死在南方》之后又一部在中国大陆出版的短篇小说集,一经出版就囊获了海内外多项大奖。黄锦树以南洋橡胶林中一个马来华人家庭为辐辏点衍生出来的《雨》中诸篇,既可视作他的一次新的文体实践,也可视作他在小说实践中对“中国性”的再次思考。小说集《雨》共16篇作品,每个作品独立成篇,又因背景、情节与人物的相似而存在着前后之间的互联。《雨》以《雨天》开篇,至《南方小镇》煞尾,每个故事都是一滴雨,落在南国旖旎神秘的土地上,为历史串连出隐晦的线索。1941年底日本袭击珍珠港,成为太平洋战争爆发的标志。战争爆发后不久,日本就对英属马来亚发起进攻。1942年2月15日,新加坡的英国守军投降,日军占领了马来亚全境,直至1945年8月15日日本宣布投降,马来亚才脱离日军控制。日本占据马来亚期间,烧杀抢掠,无恶不作,并蓄意挑拨马来人与马来华人的民族关系,为战后的民族矛盾埋下隐患。战后,马来西亚政治、经济与文化环境的压抑使得马来华人很难在居住地获取平等的生存权利,而故乡遥遥相望,也早已成为回不去的念想。严峻的政治环境和复杂的民族矛盾导致马来华人生活处境艰难,他们大多处于社会底层,从事劳动强度大的工作。小说集《雨》即讲述了热带胶林中普通华工人家的生活,其中各自独立而又互相关联的故事主角是一个名为“辛”的小男孩。他们一家人生活在胶林深处,靠割胶为生。潮湿的雨林多雨,伴随着雨而来的还有种种恐怖——老虎、野猪、痟郎①以及日本人,雨林中充满各种难以言说的秘密,死亡和失踪成为故事的常态主题(表1)。

表1 小说集《雨》部分作品叙事主题

由表1可知,死亡和失踪是黄锦树编织热带雨林故事的常用符码,《雨》中轮回交替的故事和人物始终包裹在死亡和失踪的阴影之下。在隐蔽晦涩的雨林世界里,死亡的威胁几乎处处可见。《老虎,老虎》中接连不断的大雨引来了老虎,父母皆恐慌不已,而年幼无知的辛被小虎吸引,竟悄悄打开后门,“欢快地朝着两只小虎迎了上去”[4]75,这暗指了辛会被老虎吃掉的结局。《水窟边》中的辛死于溺水,尸体最终被发现在井中。《拿督公》整篇都是死亡叙事,在个体叙事与时代创伤交织的暗影中投射出马来华人的坎坷命运。《龙舟》里早夭的大舅以及不知是死于难产还是自杀的外婆成为整个家族里不可言说的秘密。《沙》中懂事的孩子代替父母去搅拌猪食,“但他不知道的是,锅盖打开的瞬间,那股冲出来的热气很猛烈,头得让开。一呛,就栽进去了,发现时两只脚挂在锅外,捞起来时,煮得最熟的头,皮和头发一碰就掉了,手指也烂熟见骨”[4]147。《土靡胿》中执意砍树却死于树下的父亲,其死亡被处理得离奇而荒诞。更不必说总是处于失踪状态的父亲,他或者轻而易举被马来女人勾引走,或者离奇消失于茫茫大雨中,一去不返。“父的失踪带来疼痛与创伤,并留下来一段模糊不清的历史和一个真假难辨的世界。”[5]小说集《雨》中那总是下着大雨的夜晚成为人物离奇失踪或死亡的背景板,为黄锦树笔下的故事增添了一层暧昧难明的色彩,历史的晦涩隐于其中,成为难以言说的“秘密”。

黄锦树痴迷于死亡/失踪叙事,某种程度上更在于借此开掘小说叙事的边界,表达一种无意识的宿命感,因为“他关注的不是终点(死亡),而是如‘失踪’所呈现的‘无限延伸的非存在的存有’”[6]6。黄锦树对“死亡”和“失踪”的大量描写,指向马来华人的“失语”和“失根”状态。《雨》中所描写的马来华人家庭从未以完整的形式存在,“父亲”频繁失踪和死亡,但失踪和死亡的原因往往成为一个谜,这指向马来华人的“失语”境地。而“辛”和“妹妹”的数次早夭则隐含着马来华人对“失根”的焦虑。这些都从侧面反映了在这片土地上,马来华人不幸与堪忧的生存处境,他们被排挤到边缘的边缘,同时承受着生存的困窘和精神的漂泊。黄锦树借“辛”一家栖身胶林以求生存却始终无法摆脱死亡与失踪的命运,隐喻了马来华人百年来生存境况的艰难以及身份的暧昧尴尬,他们以“他者”身份存留在异国的土地上,既无法获得所在地的认同,又因与母国文化产生了地缘性的距离而找不到自身的定位。《雨》中多次出现的“父”的失踪,在某种意义上意味着文化传统的断裂,“在更深层次上,父亲象征着祖先,代表整个父系文化中源源不断、代代相传的血脉承袭”[7]。“父”的多次失踪彰明了此种权利结构的消解,中华文化中那种以父系血缘关系为纽带的联结在热带胶林的历史情境中被充分淡化、稀释甚至消解,成为离散经验下存在于想象中的“原乡迷思”。《雨》中反复书写的“无父”现象代表着一种文化焦虑,在这种“无父”的焦虑下潜隐的则是马来华人对自身身份认同的迷失,以及对文化属性的无所皈依。

二、两类独特意象:橡胶树与鱼形舟

“第三世界的文本都必然含有寓言的结构,而且应当被当作民族寓言来解读,个人独特的命运故事都是表现第三世界群众文化与社会严峻的形式寓言。”[8]103《雨》中诸篇故事在黄锦树的笔下不断变形与重组,那死去又重生的“辛”在一个个故事中魂兮归来,在命运的轮盘里衍生出雨林故事的诸多表现形态。“那最富有南洋色彩的胶林在黄锦树笔下不仅‘象征着殖民遗产’,而且也通向华人的命运。”[6]4而那从沼泽深处捡到的造型奇特的鱼形舟,则承载了国族的另一种指向。“神舟”与“中国”作为文化隐喻层面互涉的一组概念,为读者提供了文化想象的空间。黄锦树将橡胶树与鱼形舟植入离散情境,使其成为《雨》中最独特的两类意象。

首先,黄锦树在《雨》中所建构的故事背景无一例外都是在橡胶林。由于马华人在马来西亚的政治与经济地位低下,只能躲进雨林中日夜与橡胶树为伴,并靠割胶维持生计。某种程度上,橡胶林既是隔断外界的屏障,又是马来华人生活的保障与可居之地。因此,对于马来华人而言,橡胶林具有浓厚的象征意味。“橡胶树是早年开拓南洋勤劳的华侨之化身。绿色的橡胶树从巴西移植过来后,依靠华人移民的刻苦耐劳,才把南洋时代的蛮荒、毒蛇猛兽和原始森林统统驱逐到马来半岛最险峻的主干山脉上,所以橡胶树象征新加坡和马来西亚早年的拓荒者,同时也是经济的生命线,一直到1970年以前,马来西亚橡胶园的职工人数,还占全国的70%左右。”[8]88橡胶林是殖民时代留下的见证,也是一处被遮蔽和隐喻的历史空间。“因此橡胶园这一意象在马华文学中,历久不衰的成为抒发个人感伤,书写移民遭遇,反殖民主义的载体。”[9]

黄锦树笔下的橡胶林是承载着殖民地惨痛记忆的物象。隐秘的橡胶林中处处可见死亡与杀戮的威胁,不仅有老虎或野猪等大型野兽的突然袭击,还有暴虐的日本人的入侵。《拿督公》描写了日军占领马来小镇的惨状,“一个小队遇上了4个骑脚踏车载米的华人。喝令停下。跪地求饶。一把抢走了米,挥刀。刀划过肚子,脖子。砍断了手,刺刀补上。掉头想逃走的那人被朝背后开了一枪,身子一弓,冒着烟,大喊一声,倒下”[4]104,“又一个小镇。华人村民被聚集,手被铁丝网绑在一起。女人被拖去强暴”[4]105。因外来者的入侵,橡胶林失去了屏障作用,那些因沉重的历史暴力而躲藏到胶林中的马来华人终究难逃不幸的命运。他们寄身于胶林,也丧身于胶林。他们的尸骨在潮湿多雨的胶林中迅速腐化消失,“那些被乱葬的死者们,在热带的大地里,尸骨很快就腐烂殆尽,如果是全家被杀,就更好像不曾存在过那样”[4]109。尽管死亡和杀戮被大雨冲刷湮灭,最终消散在历史的云烟里不留痕迹,但橡胶林是最客观的见证者。那刻在橡胶树上的斑斑伤痕不止是殖民者留下的罪证,更是马来华人扎根热带雨林的艰辛不易的命运注解。

除了遮蔽的橡胶林之外,小说中多次出现“舟”意象。《老虎,老虎》中,辛的父亲“偶然在沼泽深处找到这独木舟。它半埋在烂泥里,原以为是根倒树,一摸却发现形状好像不太对,似乎有加工过的痕迹。那形不似树干,有特殊的弧度。泼水洗一洗再仔细瞧,竟有类似鳞片的弧形刻痕。再摸到端点,发现它深进烂泥莎草里。挖开泥巴,它是尖的。那时父亲就想,如果是船,他一定要把它弄回去,这可是个难得的礼物呢”[4]72。漫无边际的大雨无休无止,只有舟可行驶于水中,通往目的地。对于辛勤开拓的马来华人第二代而言,“舟”既是承载着中华文化与情感记忆的指代,也是通往家国的交通工具。但《雨》中出现的“舟”大多是残破不完整的,如《老虎,老虎》中,“船的这一头破了个洞”;《树顶》中,父亲乘着单薄的鱼形独木舟出走,失踪于茫茫的大雨中,鱼形舟最终被发现倒挂在一棵枯树上,“但两把浆一直没有找到,一如父亲”;《水窟边》的鱼形舟随着亡人一起神秘消失;《龙舟》中,屋梁上深藏的独木舟是秘密的象征;《另一边》的“鱼形舟”成为兄妹二人逃出弥天大雨的“诺亚方舟”,梦境与现实重叠,“两墙梁柱间赫然嵌了一艘独木舟,两端蛛网层层如纱,但中间下方龙骨的地方有多个土蜂窝”,鱼形舟充当了真实与虚幻之间的信物;《土糜胿》中,那自父亲死后被白蚁侵蚀的鱼形舟“只剩下看来非常硬的骨骸”。由此可见,《雨》中的“鱼形舟”虽具备舟的外形与功用,实则已失去了使用价值,仅代表着一种情感的倾向,但这终究归向渺茫。换言之,鱼形舟的残缺、失踪与悬而束之都昭示了“辛”一家所代表的马来华人回归家国愿望的荒谬与不可期。

“如果说马华第一代和第二代将根深蒂固的文化之根定位在了祖国大陆,那么马华第三代则呈现出一种‘反’离散的姿态。”[7]“鱼形舟是来自原乡中国的召唤之物”,但隔着遥远的时间和空间,有关“神舟”的家国想象已成为一个苍茫的能指。因此,黄锦树试图用“鱼形舟”的残破来拆解“中国性”的虚浮与无所归依。《归来》中,那在喜爱车和大炮的二舅口中意义非凡的物件竟然是一个由中国古沉船的废木雕成的婴孩,目的是为了代替二舅和二舅妈曾经夭折的孩子,以期满足他们对得子的期待,而得以继承木雕的“我”和“妹妹”却将其投入火堆,“把它连同那黄布付之一炬”[4]64。这同时也意味着,对于“我”和“妹妹”所代表的马华第三代人而言,关于中国的“想象”早已失效,它被切断成关于橡胶林的片片回忆,成为悬浮的历史备忘录。

三、离散叙事下的寻根与重建

“流散一词又译作‘离散’或‘漂泊离散’,在全球化的语境中,‘离散’作为后殖民时代的一种文化/文学观念,常与‘文化认同’‘文化身份’及‘文化属性’等概念相关联,其语义存在于跨民族关联与跨文化语境的动态之中,指向海外华文作家的文学书写。”[10]“马华文学产生于中国的离境”[2]2,因而“马华作家的身份始终是隐匿的、离心的,是他者中的他者”[11]。在小说集《雨》中,黄锦树用离散经验建构起自己的话语系统,为漂泊的族群提供可以发声的途径。毋庸讳言,黄锦树始终有“再造历史”的企愿,他的“离散之书重建了大马华人史的某些遗忘角落”[2]171。

作为一种独特的生命体验,离散经验在找寻和确认华人文化身份的过程中发挥了极其重要的作用。一方面,离散者远离故土家园,他们对家国的记忆只存在于想象中;另一方面,离散者对于所在国而言身份上永远是“他者”,在精神上永远处于“漂泊”状态。因此,离散经验成为华人乃至华人作家探寻文化身份的确证指标。诚如黄锦树在《雨》跋语中写道:“我们的文学其实是‘没有’的孩子。”[4]259在蕉风椰雨的热带岛国,面对如此庞杂荒凉的历史背景,如何寻求马华文学的位置、找到自身存在的历史性证明以及获得文化的认同感与归属感,是黄锦树一直以来探寻的问题。某种程度上,“黄锦树与《大卷宗》里的那位祖父有相似的心愿,面对华人历史被遗忘的现状,有着强烈的书写欲望,希望经由书写去抵抗历史的消逝”[2]170。对作家而言,文本是重塑历史的有效方式。黄锦树直陈自己非“离散之书”不写的理由:“余生也晚,赶不上那个年代,只有以一种历史人类学家的研究热诚,搜寻考古,捕风捉影,定影成像,凿石为碑。这一条路还会继续走下去,和任何文学风潮无关,只因非写不可——在重写马华文学史之前,必须(在某种形式上)‘重写’马华文学。”[12]由于马华文学在长期的发展过程中始终没有走出20世纪中国文学现实主义的框架,受到许多遮蔽与限制,因此长期以来囿于一块狭小天地的马华文学只有经由再次书写才有焕发新意的可能。黄锦树试图用离散经验和离散情境重新返回历史现场,“发挥想象的意义重建”[2]169,为马华文学扫清历史的灰尘浮渣,直陈疼痛的过往。但他不耽溺于自爱自怜的长吁短叹,而是力图开掘马华文学自身独特的价值。

黄锦树生长于马来西亚,后求学、就业并定居于台湾,“‘文化原乡’‘地缘故乡’与‘流寓异乡’的三乡纠葛造就了在台马华作家身份的复杂性和独特性,但吊诡的是,多属往往也意味着不属:三重的有‘国’或无‘家’,处于一种暧昧可疑的位置,可能是三属,但也可能被挤于三者重叠的阴影地带,不被任何一者所接纳,漂流于无所属的无籍空间”[2]40。三重的离散情境使黄锦树保持着审慎的眼光和特有的敏锐度,对马华文学的现实处境有清醒的认识,也使他对“中国性”有天然的敏感与警惕。从马华文学自身主体性的缺失与不足,到马华文学在“中国性”包裹中迷失方向的恐惧,黄锦树旨在寻求一种可供重建的策略,《雨》即是黄锦树用现代性想象写就的一部联结马华与中国原乡的“迅速之诗”[4]7,“在小画幅的有限空间和有限元素内,做变奏、分岔、断裂与延续”[4]9,将“中国性”符码拆解并化合进离散经验,重新辩驳“中国性”之于马华文学的得与失。某种程度上,《雨》的意义不止在于文化上的寻根,更在于寻根之后对马华文学主体性的重建。“雨水让‘没有’所包含的地缘文化想象获得了诗意的超越,‘没有’的诗学又让雨水有了更多的可能性。”[13]在无边无际的大雨中,那些不可言说的秘密、埋葬在雨林中的幽魂骸骨以及沉重残缺的鱼形舟都幻化成“雨”的外延,成为黄锦树笔下一个个如梦似幻的雨林故事的注脚,为马华历史留下可供找寻的坐标与刻度。

黄锦树的《雨》渗透着深重的原乡迷思,内嵌于“中国性”符码中的橡胶树与鱼形舟意象营构出“雨林乡愁”的重要氛围。对于黄锦树而言,那遥远的“中国性”既是他眼中马华文学的巨大负担,又是他笔下源源不断的力量来源。《雨》于离散叙事中掀开断裂历史的一角,蕴含着黄锦树对“中国性”的多重审视以及对马华文学前行路径的深沉思考。

注 释:

① 痟郎:闽南语,指疯人。