突发公共事件风险感知对员工复工的双重影响

赵 晨,周锦来,高中华

1 北京邮电大学 经济管理学院,北京 100876 2 首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070

引言

2019年12月,新冠肺炎疫情突然暴发,给人类社会的生产生活和交流交往按下了“暂停键”。在社会各界的共同努力下,全国疫情形势逐渐好转。2020年2月8日,国务院联防联控机制对切实加强疫情防控、有序做好企业复工复产工作做出安排部署[1];2月中下旬起,全国各地陆续复工,人们怀着希望和焦虑重新回到工作岗位。在此背景下,如何引导员工适应变化、快速恢复工作状态对企业而言至关重要。

新冠肺炎疫情是一起典型的突发公共事件。在经历突发公共事件后,员工通常表现出较高的风险感知水平,进而影响自身的工作状态[2]。作为企业活动的基础力量,员工的工作结果对于企业恢复生产具有重要意义[3]。但已有研究中关于突发公共事件风险感知对员工工作状态的影响仍存在争议[2,4]。因此,有必要进一步探究突发公共事件风险感知对员工工作结果的影响机制,进而指导企业在突发公共事件后的有序复工。

鉴于此,本研究聚焦于突发公共事件风险感知对员工复工期间工作状态的双重影响。基于压力源-压力-反应框架,探究突发公共事件风险感知通过目标压力的中介对员工主动性行为和工作疲劳产生影响的机制。同时考虑员工特质差异的影响,引入员工焦虑作为调节变量。本研究在理论上明晰了突发公共事件风险感知对员工复工状态的双重影响,在实践上对突发公共事件后的企业复工具有指导意义。

1 相关研究评述

突发公共事件风险感知是指个体对于当前突发公共事件风险的特征和严重性做出的判断[5]。在企业复工期间,员工通常表现出较高的突发公共事件风险感知。这是因为,一方面,突发公共事件尚未彻底结束,仍可能对员工的工作和生活构成威胁;另一方面,由突发公共事件引起的心理应激进一步造成员工的事后反刍[6-7]。目前,关于突发公共事件风险感知对员工影响的研究主要从资源视角和自我决定视角展开,然而不同视角下的研究结果存在争议。

在资源视角下,有学者认为突发公共事件风险感知直接消耗员工的个体资源,对员工的工作态度和行为造成负面影响[8]。研究发现,突发公共事件风险感知使员工压抑、沮丧,进而降低其工作投入和主观幸福感[9]。面对资源持续流失的威胁,员工更倾向于采取收缩型策略,减少在工作过程中的冒险决策和创新行为[10-11]。此外,突发公共事件风险感知还诱发员工对职业安全和家庭责任的担忧,这些额外负荷也成为消耗员工个体资源的关键因素,进而恶化复工期间员工的工作生活状态[12]。在自我决定视角下,有学者认为员工将突发公共事件风险感知视为挑战,因此它能够激发员工的积极动机,从而更加积极地采取行动改变现状[13]。在这个过程中,员工不仅更主动地投入工作,还有可能出现利他行为,从而取得较高的适应性绩效[14-16]。在这种特殊的情景中,积极工作的员工能够感知自身在组织中地位的提高,进一步推动员工的积极工作行为[17]。从职业生涯的角度看,突发公共事件的经历还会提高员工韧性,进而取得更好的职业结果[18]。

综上所述,一方面,突发公共事件风险感知对员工同时产生积极和消极两方面影响,因此应该全面客观地看待它的作用。另一方面,突发公共事件风险感知对员工的影响很有可能因人而异,导致已有研究中突发公共事件风险感知结果的差异[19]。因此,应该基于新的理论视角整合突发公共事件风险感知对员工的双重影响,并进一步明晰该作用机制的理论边界。本研究从压力视角出发,基于压力源-压力-反应框架和压力的挑战-阻碍双重属性揭示突发公共事件风险感知对员工工作状态的影响机制。由于压力产生的结果依赖于员工自身对压力的评价方式,本研究进一步探究员工焦虑对突发公共事件风险感知影响机制的调节作用。

2 理论分析和研究假设

2.1 突发公共事件风险感知对目标压力的影响及其边界条件

目标压力是指员工由于担心工作目标过于困难而感知目标难以实现导致的心理压力[20]。在压力源-压力-反应框架下,压力源是产生目标压力的直接原因。已有研究中,常见的压力源包括岗位特点(如工作负荷)[21]、团队特点(如辱虐领导)[22]、工作事件(如顾客虐待)[23]和外部事件(如家庭冲突)[24]等。突发公共事件风险感知作为员工对外部事件风险的感知,是复工期间的突出压力源,它给员工带来额外负担,进而导致员工的压力水平升高。

复工期间,员工的突发公共事件风险感知会提高目标压力。具体原因体现在3个方面:①突发公共事件风险感知使员工难以集中精力完成当天的工作任务。员工对于外部威胁的感知激发自我保护的动机,从而采取恰当行动进行自我防护[25],包括跟踪突发公共事件的发展情况、提高与亲友的联系频率、采取恰当的预防措施等。这些自我防护的行为是员工工作外的负担,使员工产生对工作目标的压力感[26]。②突发公共事件风险感知消耗员工的情绪自我调适资源。突发公共事件风险感知导致员工产生负面情绪,包括情绪紧张、低落和易怒等。员工需要花费自身的心理资源应对负面情绪的影响,从而调适自身的状态[27]。这个过程必然伴随员工情绪资源的损耗,进而使员工产生目标压力。③突发公共事件风险感知意味着客观工作环境的恶化。员工在复工期间可能面临比平时更加恶劣的通勤条件和工作条件,进一步增大员工完成工作任务的阻力,进而导致更高的目标压力[28]。因此,突发公共事件风险感知能够提高员工的目标压力。

已有研究表明,同一个压力源对不同的人产生的压力存在差异,因为个体对于外界刺激的反应程度不同,个体特质是影响这一过程的关键要素[29]。员工焦虑是指员工在情景中预先具有的把外界刺激感知视为危险、有威胁的倾向,是影响个体环境应对方式的重要个体特质。已有研究发现,员工的焦虑倾向是影响个体压力源感知的重要因素[30]。在本研究中,员工焦虑对突发公共事件风险感知与目标压力之间的正向关系具有调节作用。因为高焦虑的员工对突发公共事件风险更加敏感,进而产生更大幅度的心理和行为反应[31]。一方面,员工更积极地关注突发公共事件的发展动态,并采取更多的行动进行自我防护;另一方面,员工需花费更多的心理资源对自己的负面状态进行调整,才能维持一般性的工作状态。因此,高焦虑的员工具有更多的额外负担,突发公共事件风险感知引起更大的目标压力;低焦虑的员工在复工期间的额外负担更少,突发公共事件风险感知引起相对较小的目标压力。

基于以上分析,本研究提出假设。

H1a突发公共事件风险感知与目标压力之间具有正向关系;

H1b员工焦虑对突发公共事件风险感知与目标压力之间的关系具有调节作用,即高员工焦虑时,突发公共事件风险感知与目标压力之间的正向关系更强。

2.2 目标压力对主动性行为的影响及其边界条件

在压力源-压力-反应框架下,目标压力对员工工作结果产生直接影响。已有研究表明,员工同时对同一个压力做出挑战性和阻碍性两方面评价,进而导致不同的工作结果。从挑战性看,员工将目标压力视为复工期间的挑战。此时,目标压力促使员工采取更积极的行动完成任务目标[32]。多项元分析研究的结果均表明员工将目标压力视为挑战会带来积极作用,会提高员工的工作投入、工作承诺和工作满意度,使员工取得更好的工作绩效[33-35]。主动性行为是员工一种典型的积极工作行为,即员工积极主动、创造性地改变和优化所处环境的系列行为[36]。在复工期间,员工的主动性行为在提升自身绩效的同时,还使其所在的组织更好地适应突发公共事件后的工作环境,对迅速有效复工具有重要意义。

在本研究中,目标压力提高员工的主动性行为。因为目标压力使员工出现目标锚定的同时,能够激发员工的积极工作信念,进而推动他们的工作积极性[37]。从目标锚定看,当员工将目标压力视为工作挑战时,会产生工作任务的紧张感。这促使员工将自己的行动重心放在主要任务目标上,从而采取更积极的行动,以达到任务目标的要求,如更积极主动地改变自己的工作方式、创新工作流程、优化当前的工作环境等[38-39]。这种心理锚定效应使员工在自身资源被环境消耗的情况下,能够将注意力集中在有利于任务目标的工作行为上。从工作信念看,员工对目标压力的挑战性评价激起自身“迎难而上”的工作信念。这种信念给员工带来战胜挑战的决心和勇气,一方面,有助于增强员工的工作活力和工作激情,使其在复工期间保持较高的工作积极性[36];另一方面,使员工对自己的行动充满信心,进而采取优化工作流程等方式提高自己的任务挑战能力,做出有利于任务目标的工作行为。因此,目标压力的挑战性评价能够激发员工的成就需求,进而促进员工的主动性行为。

已有研究表明,不同特质的员工其压力行为反应存在显著差异[40]。有研究发现,责任心较强的员工在压力环境下表现出更积极的工作行为,进而取得更高的工作绩效[41]。也有学者认为,高神经质的员工也会在压力环境中表现出积极工作行为[42-43]。员工焦虑是影响个体压力行为反应的重要特质,会调节目标压力对主动性行为的影响。因为对于高焦虑员工,目标压力导致其更多的任务紧张感,从而采取更积极的工作行动达到工作目标[42],这些因素都使高焦虑的员工在目标压力下更多地采取主动性行为。而针对员工特质的多项研究均表明,高焦虑的员工在压力环境下更偏好投入到主动性工作行动中[42,44]。因此,对于高焦虑员工,目标压力会产生更多的主动性行为,而低焦虑员工的目标压力对主动性行为的影响相对较低。

基于以上分析,本研究提出假设。

H2a目标压力与主动性行为之间具有正向关系;

H2b员工焦虑对目标压力与主动性行为之间的关系具有调节作用,即当高员工焦虑时,目标压力与主动性行为之间的正向关系更强。

2.3 目标压力对工作疲劳的影响及其边界条件

基于员工对压力的挑战性和阻碍性评价框架,员工将目标压力视为挑战的同时也将其视为阻碍[35]。当员工将目标压力视为复工期间的阻碍因素时,目标压力负面影响员工复工状态。已有研究表明,压力环境本身就给员工带来心理负荷,而员工对于压力的阻碍性评价使员工的心理状况进一步恶化,表现为情绪低落和产生倦怠等[33]。工作疲劳是指个体在工作过程中的疲惫程度,是反映个体工作状态的重要指标[45]。员工如果陷入持续性的工作疲劳,便意味着员工自身的健康状况也处于消极状态。

目标压力导致员工工作疲劳主要表现在3个方面:①目标压力使员工保持较高强度的工作状态,进而使员工感觉到工作疲劳。当员工感知到目标压力时,固然会积极采取行动完成目标,但同时也意味着较高的身体负荷。员工在这个过程中会出现持续性的能量消耗,进而导致自身处于疲惫状态[46]。②当员工将目标压力视为工作阻碍时会挫伤士气。当员工感知任务难以完成时会出现精神紧绷,这种心理负荷的增加也滋生出疲劳感[47]。③目标压力引发厌烦等负面情感[48]。复工期间的高压环境对员工的心理产生抑制作用,员工在压抑的工作环境中非常容易出现厌烦和失落等负面情感。这些负面情感降低员工的积极体验,不利于员工激发和保持活力,进而加剧员工的疲劳程度。因此,员工对于目标压力的阻碍性评价导致员工工作疲劳。

同样的,员工对于目标压力的心理反应也受个体特质的影响。有研究发现,情绪稳定性较低的员工在面对压力时更容易出现负面心理反应[49]。本研究中,员工焦虑调节目标压力对工作疲劳的影响。这是因为高焦虑的员工更容易将目标压力视为对自己的威胁,导致其在压力环境下情绪稳定性较低[50]。在感知到目标压力后,高焦虑的员工通常表现出更大程度的负面心理反应。一方面,目标压力给高焦虑员工造成更高水平的心理负荷,使员工疲劳程度较高;另一方面,高焦虑的员工自身的情绪管理能力相对较低,不能有效地保存自己的心理资源,导致目标压力更容易引发身心疲劳。因此,对于高焦虑的员工,目标压力对工作疲劳的影响较大。相对的,低焦虑的员工能够有意识地在压力环境下保存资源、调适情绪[30],因此目标压力对于其工作疲劳程度的影响相对较小。

基于以上分析,本研究提出假设。

H3a目标压力与工作疲劳之间具有正向关系;

H3b员工焦虑对目标压力与工作疲劳之间的关系具有调节作用,即高员工焦虑时,目标压力与工作疲劳之间的正向关系更强。

2.4 员工焦虑对目标压力中介机制的调节效应

综上分析,在压力源-压力-反应框架下,突发公共事件风险感知引发的目标压力兼具挑战性和阻碍性双重特性,由此对员工产生积极影响和消极影响。具体而言,突发公共事件风险感知导致员工目标压力提升。一方面,目标压力对员工行为表现出挑战性,会提高员工的主动性行为;另一方面,目标压力对员工状态具有阻碍性,会导致员工较高的工作疲劳水平。因此,目标压力中介了突发公共事件风险感知对员工主动性行为和工作疲劳的正向影响。

员工焦虑作为复工期间员工压力反应的边界条件,首先,它会调节从压力源到压力的转化过程,即员工焦虑调节突发公共事件风险感知对目标压力的正向作用;其次,员工焦虑调节目标压力与主动性行为之间的关系;最后,员工焦虑调节目标压力与工作疲劳之间的关系。因此,上述假设构建了被调节的中介模型理论基础,即员工焦虑调节目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为和工作疲劳之间的中介作用。

基于以上分析,本研究提出假设。

H4a目标压力对突发公共事件风险感知与主动性行为之间的关系具有中介作用;

H4b目标压力对突发公共事件风险感知与工作疲劳之间的关系具有中介作用;

H4c员工焦虑调节目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为之间的中介作用,即高员工焦虑时,突发公共事件风险感知通过目标压力影响主动性行为的中介作用更强;

H4d员工焦虑调节目标压力在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间的中介作用,即高员工焦虑时,突发公共事件风险感知通过目标压力影响工作疲劳的中介作用更强。

综上,本研究的理论模型见图1。

图1 理论模型Figure 1 Theoretical Model

3 研究设计

3.1 研究对象和调查过程

经验取样法是捕捉员工心理和行为变化的有效方式[51]。因此,本研究采用经验取样法收集数据,以了解突发公共事件后员工复工期间的压力感知和工作行为。新冠肺炎疫情是全球范围内极为典型的突发公共事件,本研究以新冠肺炎疫情期间复工为研究情景,探究突发公共事件感知对员工的影响。本研究通过某网络调查平台在全国招募被试,所有被试预先提供复工日期,同时报告员工自身的焦虑状态和人口特征。员工正式复工后,通过网络问卷的方式完成连续5个工作日的追踪调查,汇报员工复工第1周的情况[52]。在2020年2月17日至28日发放调查问卷并收回,员工在当日上班后(8:00-10:00)汇报自身的突发公共事件风险感知和目标压力情况,在当日下班前(16:00-18:00)汇报自己当日的主动性行为和工作疲劳情况。共收到254名被试填写的问卷,将部分未应答问卷以缺失值形式替补后,最终得到1 235个有效观测数据。

254名员工的人口统计特征如下:①性别方面,男性135人,占53.150%;女性119人,占46.850%。②年龄方面,最小的21岁,最大的49岁,均值为30.340岁。③教育程度方面,大专及以下学历的33人,占12.992%;本科的199人,占78.347%;研究生的22人,占8.661%。④单位性质方面,事业单位和国企员工129人,占50.787%;其他性质单位的员工125人,占49.213%。

3.2 测量工具

本研究涉及的变量均采用或改编自国外相关研究的成熟量表,并经过翻译-回译等程序后最终认定。所有量表均采用Likert 7点评分法,1为非常不符合,7为非常符合。

(1)突发公共事件风险感知。借鉴HOMBURG et al.[53]开发的健康威胁感知量表,由于本研究的情景为新冠肺炎疫情复工,因此对题项进行情景化处理。共3个题项,包括“此时此刻,我感觉我有被新冠病毒感染的风险”“此时此刻,我感觉新冠病毒就存在于我周围”“此时此刻,我感觉新冠病毒可能威胁我的健康”。经过5天测量,该量表的Cronbach′sα值在0.893~0.959之间。

(2)目标压力。采用LEE et al.[20]开发的目标压力量表,共2个题项,包括“我此刻觉得工作目标给我带来压力”“我此刻觉得工作目标很难实现”。经过5天测量,该量表的Cronbach′sα值在0.732~0.787之间。

(3)员工焦虑。采用SHEPPERD et al.[54]开发的焦虑量表,共5个题项,包括“我经常感到紧张”“我经常感到不安”“我经常感到焦虑”“我经常感到心慌”“我经常感到担忧”。在本研究中该量表的Cronbach′sα值为0.961。

(4)主动性行为。采用CANGIANO et al.[55]开发的主动性行为量表,共2个题项,包括“今天,我提出一些有助于改进核心任务完成方式的想法”“今天,我采取一些更好的工作方法完成我的核心任务”。经过5天测量,该量表的Cronbach′sα值在0.836~0.890之间。

(5)工作疲劳。采用FRONE et al.[56]开发的工作疲劳量表,共4个题项,包括“今天到现在,我感到身体已经筋疲力尽”“今天到现在,我已经没有体力做别的事情”“今天到现在,我已经累到无法思考别的事情”“今天到现在,我感觉自己的大脑运转得非常缓慢”。经过5天测量,该量表的Cronbach′sα值在0.940~0.968之间。

(6)控制变量。本研究选择人口统计学变量作为控制变量,包括:①员工性别,男性取值为1,女性取值为0;②年龄,连续变量;③学历,本科及以上学历取值为1,其他学历取值为0。

3.3 研究方法

由于本研究涉及个体间和个体内的双层数据结构,因此采用多层线性模型验证假设。分别以目标压力、主动性行为和工作疲劳为因变量建立3个零模型,结果表明,目标压力的Rwg=0.775,ICC(1)=0.613;主动性行为的Rwg=0.850,ICC(1)=0.668;工作疲劳的Rwg=0.868,ICC(1)=0.792。三者在个体内和个体间均存在显著差异,因此采用多层线性模型是合适的。本研究检验主效应和中介效应时对个体内变量进行总均值中心化处理,在检验跨层次调节效应时对个体间变量实施组均值中心化处理。参考已有研究,本研究采取EDWARDS et al.[57]推荐的调节路径分析技术,通过Mplus 7.0软件构建多层线性模型,检验被调节的中介效应。涉及组合系数的区间估计由参数自助法完成。

4 数据分析

4.1 共同方法偏差和验证性因子分析

由于本研究利用经验取样法收集问卷,可能存在潜在的共同方法偏差。因此,本研究利用潜在误差变量控制法进行共同方法偏差检验。在原模型中加入共同方法因子后,验证性因子分析结果表明,各项拟合指标的变化均较小,ΔRMSEA=-0.010,ΔNFI=0.010,ΔCFI=0.010,ΔTLI=0.008。加入共同因子没有使模型得到明显改善,说明本研究的测量不存在明显的共同方法偏差[58]。

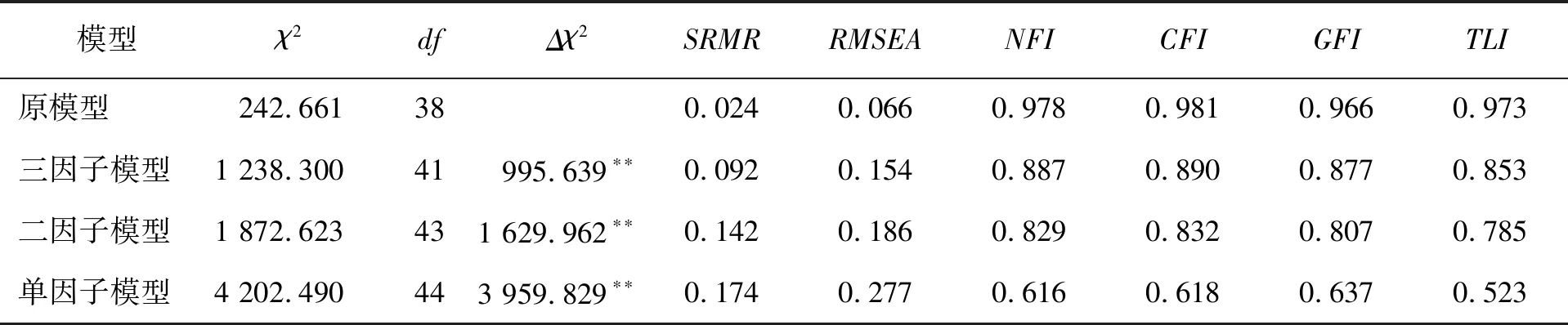

本研究有5个主要变量,其中4个为个体内层次变量。本研究使用Mplus 7.4对个体内层次的变量进行区分效度检验,表1给出验证性因子分析结果。由表1可知,原模型各项拟合指标良好,χ2=242.661,df=38,SRMR=0.024,RMSEA=0.066,NFI=0.978,CFI=0.981,GFI=0.966,TLI=0.973。对原模型的因子进行合并后,新模型的各项拟合指标逐渐下降,表明原模型的拟合效果最佳,各个变量之间的区分效度良好。

表1 验证性因子分析结果Table 1 Results for Confirmatory Factor Analysis

4.2 描述性统计和相关性分析

表2给出两层变量的均值、标准差和变量之间的相关系数。由表2可知,对于突发公共事件风险感知,其与目标压力显著正相关,β=0.454,p<0.010;与主动性行为显著正相关,β=0.104,p<0.010;与工作疲劳显著正相关,β=0.408,p<0.010。以上结果为检验假设提供了基础。

表2 变量均值、标准差和相关系数Table 2 Means, Standard Deviation and Correlation Coefficients of Variables

4.3 假设检验结果

表3给出采用多层线性模型对H1~H3的检验结果,模型1检验突发公共事件风险感知对目标压力的影响,γ=0.264,p<0.010,突发公共事件风险感知对目标压力具有正向影响,H1a得到验证。模型2检验员工焦虑在突发公共事件风险感知与目标压力之间的调节作用,γ=-0.003,p>0.050,员工焦虑对突发公共事件风险感知与目标压力之间的调节效应不显著,H1b未得到验证。

表3 多层线性模型回归分析结果Table 3 Regression Analysis Results for Hierarchical Linear Modeling

模型4检验目标压力对主动性行为的影响,γ=0.033,p>0.050,目标压力对主动性行为没有显著影响,H2a未得到验证。模型6检验员工焦虑在目标压力与主动性行为之间的调节效应,γ=0.042,p<0.010,员工焦虑对目标压力与主动性行为之间的关系起调节作用。更具体的,员工焦虑对目标压力与主动性行为之间的调节效应见图2,将员工焦虑按照均值加减一个标准差分为高和低。当高员工焦虑时,目标压力对主动性行为的影响呈上升趋势,γ=0.101,p<0.050;当低员工焦虑时,目标压力对主动性行为的影响呈下降趋势,但这种趋势并不显著,γ=-0.041,p>0.050。因此,H2b得到验证。

图2 员工焦虑对目标压力与主动性行为的调节作用检验结果Figure 2 Moderating Effect Test Results for Employee Anxiety on Goal Stress and Proactive Behavior

模型8检验目标压力对工作疲劳的影响,γ=0.221,p<0.010,目标压力对工作疲劳有显著的正向影响,H3a得到验证。模型10检验员工焦虑在目标压力与工作疲劳之间的调节效应,γ=0.033,p<0.050,员工焦虑对目标压力与工作疲劳之间的调节作用显著。图3描述了员工焦虑在目标压力与工作疲劳之间的关系,当高员工焦虑时,目标压力与工作疲劳之间显著正相关,γ=0.253,p<0.010;当低员工焦虑时,目标压力与工作疲劳之间也显著正相关,γ=0.141,p<0.010。在同样的目标压力情况下,当员工焦虑程度较高时目标压力与工作疲劳之间的正向关系更强。因此,H3b得到验证。

图3 员工焦虑对目标压力与工作疲劳的调节作用检验结果Figure 3 Moderating Effect Test Results for Employee Anxiety on Goal Stress and Work Fatigue

模型3检验突发公共事件风险感知对主动性行为的影响,γ=0.034,p>0.050,突发公共事件风险感知对主动性行为没有显著影响。模型5将突发公共事件风险感知和目标压力同时纳入模型进行回归,但加入目标压力后,与模型3相比,突发公共事件风险感知的系数值下降,表明目标压力可能在突发公共事件风险感知与主动性行为之间起中介作用。模型7检验突发公共事件风险感知对工作疲劳的影响,γ=0.146,p<0.010,突发公共事件风险感知对工作疲劳有显著的正向影响。模型9将突发公共事件风险感知和目标压力同时纳入模型进行回归,将目标压力纳入回归模型后,与模型7相比,突发公共事件风险感知的系数值下降,表明目标压力可能在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间起中介作用。本研究基于Bootstrap方法对中介效应进行检验,检验结果表明,目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为之间的中介效应不显著,γ=0.003,p>0.050,95%置信区间为[-0.005,0.011],包含0,H4a没有得到验证;目标压力在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间的中介效应显著,γ=0.017,p<0.050,95%置信区间为[0.003,0.032],不包含0,H4b得到验证。

本研究结合调节效应进一步探究员工焦虑的有调节的中介效应,因员工焦虑不直接调节突发公共事件风险感知与目标压力之间的关系,所以仅考虑员工焦虑在目标压力与主动性行为和工作疲劳之间的调节效应,表4给出有调节的中介机制检验结果。

由表4的路径1可知,高员工焦虑与低员工焦虑之间中介效应值的差异为0.020,p<0.050,95%置信区间为[0.003,0.037],不包含0,因此,员工焦虑对目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为之间中介作用的调节效应显著,H4c得到验证。具体的,对于高焦虑的员工,目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为之间的效应值为0.013,95%置信区间为[0.002,0.026]。而对于低焦虑的员工,目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为之间的效应值为-0.007,95%置信区间为[-0.018,0.005],因此,对于低焦虑的员工,中介作用不显著。由路径2可知,高员工焦虑与低员工焦虑之间中介效应值的差异为0.013,p<0.050,95%置信区间为[0.001,0.027],不包含0,因此,员工焦虑对目标压力在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间中介作用的调节效应显著,H4d得到验证。具体的,对于高焦虑的员工,目标压力在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间的效应值为0.024,95%置信区间为[0.006,0.042]。而对于低焦虑的员工,目标压力在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间的效应值为0.011,95%置信区间为[0.003,0.024]。因此,相对于低员工焦虑的情况,高员工焦虑时目标压力在突发公共事件风险感知与工作疲劳之间的中介作用更强。

表4 有调节的中介效应分析结果Table 4 Analysis Results for Moderated Mediation Effects

5 结论

本研究基于压力源-压力-反应框架,探讨突发公共事件风险对于员工工作状态的影响机制。研究结果表明,①突发公共事件风险感知提高员工的目标压力;②目标压力对于员工主动性行为的直接效应不显著,只有当员工具有高焦虑特性时目标压力才会促进员工的主动性行为;③目标压力提高员工的工作疲劳水平,这种影响对于高焦虑的员工更明显;④员工焦虑调节目标压力在突发公共事件风险感知与员工主动性行为和工作疲劳之间的中介机制。对于高焦虑的员工,目标压力在突发公共事件风险感知与主动性行为和工作疲劳之间的中介作用更突出。

5.1 理论意义

本研究揭示了突发公共事件风险对于员工工作结果的影响。已有研究对于在突发公共事件中一般性的公众心理和防护行为的研究较为充分,如有研究发现突发公共事件风险感知引起公众焦虑恐慌的情绪,同时更加积极地采取自我防护行为[59-60]。随着突发公共事件对企业的负面影响逐渐显现,这种组织外部事件对员工的影响正逐渐引起重视。本研究聚焦于突发公共事件后复工期间员工状态的影响机制,在一定程度上为后续研究者深入探究突发公共事件背景下对员工的有效管理和心理干预奠定了基础[27]。

本研究基于员工对压力评价的挑战性和阻碍性属性,揭示了突发公共事件风险感知对员工的双重影响。本研究在张建卫等[61]的研究基础上提出突发公共事件风险感知积极影响与消极影响整合的框架,基于压力源-压力-反应框架发现,突发公共事件风险感知在影响主动性行为的同时,也使员工产生工作疲劳。这种对突发公共事件风险感知两面性的揭示,一定程度上回应了已有研究中的争议,对于后续研究有一定的启发意义。

本研究揭示了员工焦虑在复工情景下的“双刃剑”效应。有研究将焦虑视为个人特质的“阴暗面”[30],认为员工焦虑表现为个体情绪不稳定。而本研究发现了员工焦虑在复工背景下的“双刃剑”效应,对于高焦虑的员工,一方面目标压力确实导致其出现更高的工作疲劳,另一方面目标压力使高焦虑员工表现出更多的主动性行为。因此,员工焦虑在突发公共事件后的工作环境中具有其自身的优势,而不能简单地将其归类为负面特质[62-63]。

5.2 管理启示

本研究对于突发公共事件下的企业复工具有指导作用。通常被视为“黑天鹅”的突发公共事件对企业经营运转的负面影响逐渐受到关注,在经历突发公共事件导致的经营中断后,企业如何迅速组织人力和物力从停摆中恢复是一个重要问题。本研究聚焦于企业复工期间的员工行为和心理状态,研究发现突发公共事件风险感知对于员工有消极影响和积极影响两方面。因此,管理者应该危中寻机、因势利导。一方面关注复工期间的员工压力状态,另一方面引导目标压力的积极作用,使员工能够积极主动地投入到工作中,从而推动个体绩效和团队绩效的提高[64]。

企业复工期间,管理者应及时对工作疲劳程度高的员工进行干预。本研究发现,突发公共事件风险感知引起的目标压力导致员工产生较高的工作疲劳水平,这表明复工期间的高压环境对于员工的状态存在消极影响。因此,管理者应及时关注和干预,如员工之间的社会分享、对员工提供恰当的组织支持、引入正念等心理干预方式[65],通过这些措施能够有效降低员工的工作疲劳,提升员工的心理健康水平和主观幸福感。

管理者应针对焦虑倾向不同的员工采取相应的管理方式。本研究表明,个体特质差异影响员工在复工期间的压力应对方式,高焦虑的员工在工作疲劳水平更高的同时主动性行为也更加突出。因此,复工期间在关注员工身心健康的基础上,对不同员工的关注重点应有差异。对于高焦虑的员工,应提供更多的社会支持,改善他们的工作疲劳状况;对于低焦虑的员工,应采取一定的激励措施,提高他们的工作积极性。通过二者结合的方式较好地利用有效的资源领导员工,从而使组织尽快渡过企业停摆后的恢复期。

5.3 研究不足和发展方向

①本研究基于压力源-压力-反应框架揭示了突发公共事件风险感知对员工的双重影响以及员工焦虑特质的调节作用,但本研究没有进一步探究员工工作情景对员工目标压力反应的影响。已有研究表明,人力资源管理实践[66]、领导成员交换[67]和团队氛围[68]等均有可能成为员工应对压力的资源,后续研究可从这些角度进一步揭示压力环境下的员工资源补充机制。②本研究考虑了突发公共事件风险感知这一主要压力源,但复工期间的社会环境、工作要求乃至家庭因素都有可能成为员工压力来源[46],后续研究可以进一步探究员工目标压力的多样化因素。③本研究利用经验取样法较好地捕捉了员工复工期间的心理和行为状态,但主要采用员工自我报告的形式收集数据,且前因与中介变量是同一时点收集。后续研究可以通过多源数据和情景实验等设计进一步检验突发公共事件对员工的影响机制。④本研究利用多层线性模型从个体内和个体间的角度剖析了复工期间员工心理行为机制,后续研究可以采用潜变量增长模型等方法进一步探究员工复工期间心理和行为的动态变化过程。