关于定海区农产品质量安全体系建设的探索和思考

周靖涵 (舟山市定海区农业农村局, 舟山 316000)

2021年中央一号文件提出,到2025年,农业质量效益和竞争力明显提升,现代乡村产业体系基本形成,农村生产生活方式绿色转型取得积极进展,化肥农药使用量持续减少。这就要求加强对农产品质量和食品安全的监管,大力发展绿色农产品。农产品质量安全关乎民生根本,同时,农产品质量安全水平是社会发展水平的重要标志之一,是人们安居乐业、提升群众幸福指数和社会稳定的重要保障。因此,为保障消费者“舌尖安全”,建设完善的农产品质量安全监管体系已刻不容缓。

近年来,浙江省舟山市定海区围绕“产管并举促提质,放心安全美生活”的理念,先后通过了省级农产品质量安全放心县(区)、农产品质量安全可追溯县(区)、省级食品安全城市和国家农产品质量安全县(区)的创建、考核和验收,形成了农业标准化绿色防控体系、农产品质量安全检验检测体系、农产品质量安全追溯体系、农产品质量安全“智慧监管”网格化体系、农产品质量安全信用体系,有效保障了辖区内农产品质量安全。在此背景下,笔者对定海区农产品质量安全体系建设情况开展了调研,通过总结定海区农产品质量安全体系建设的主要举措,分析其建设过程中存在的主要问题,并依此提出有针对性的对策建议,从而不断提升和完善定海区农产品质量安全体系,提高定海区农产品质量安全水平。

1 主要举措

1.1 绿色防控,开展农业标准化绿色防控体系建设

具体措施:(1)在定海区水稻、蔬菜瓜类、水果、畜禽、茶叶等主导产业中,大力推广“一控二减四基本”技术,积极应用“三新”技术,推广保护性轮作制度,推广应用高效、低毒、低残留农药,推行绿色生产,保护农业生态环境。(2)在全区范围内全面推进农业标准化生产,鼓励开展绿色、有机产品认证。(3)开展海岛特色的主导产品标准化生产体系建设,制定蔬菜、水果、畜禽标准化生产模式图25张,使规模化主体的标准化入户率达100%。

1.2 产管并举,深化农产品质量安全追溯体系建设

定海区自2015年起启动了农产品质量安全追溯体系建设,力求将农业企业、合作社、家庭农场三大经营主体和规模以上种养大户纳入省级农产品质量安全追溯体系,实行省、市、区联网动态管控。截至目前,在定海区登记注册的138家农产品生产经营主体和规模以上种养大户中,有102家加入了省级联网平台,实行了农产品质量安全追溯体系建设。同时,根据农业农村部《全国试行食用农产品合格证制度实施方案》的通知要求,定海区农业与市场监管部门开展了产地准出与市场准入衔接工作,11个镇(街道)共发放纸质合格证10万张,再结合“三品一标”等标识,实现主要农产品源头追溯全覆盖,且有12家农贸市场建成电子追溯体系,有14家农贸市场的经营者建立一户一档的索证索票台帐。

1.3 实时互通,创建农产品质量安全“智慧监管”网格化体系

为实现实时互通,形成农产品质量安全“智慧监管”体系,定海区开发了“农安定海”智慧监管APP,形成了一支拥有88人的监管队伍(其中村协管员有49人),建立了集区、镇(街道)、村三级监管于一体的互联互通、信息共享、实时联动的监管网格化体系。

1.4 以点带面,加强农产品质量安全监检验测体系建设

定海区共有11家农贸市场建立了农产品快速检测室(检测工作向社会公众免费开放),全区还建立了县(区)级农产品、水产品快速检测室2个,综合产业园区快速检测室1个,农业生产主体快速检测室4个,并通过签约合作的形式,共建了舟山市定海区农渔产品定量检测中心1个,实现了辖区内主要农产品生产经营主体全覆盖和农贸市场经销户全覆盖,并取得了一定的成效。由表1可知,2016年—2020年定海区农残年检测总数均保持在8 000批次以上,合格率均达99%以上;瘦肉精检测合格率均达100%(因五水共治,辖区内屠宰场、个别生猪养殖场关闭,故自2016年起,瘦肉精检测总数有所减少);农产品定量年检测量保持在350批次以上,覆盖了全区主要农产品生产经营主体和农产品上市季节,且合格率均在98%以上。

表1 2016年—2020年定海区农残、瘦肉精和定量检测情况

1.5 双向挂钩,创新农产品质量安全信用体系建设

定海区创新开展了农产品红黑名单和农资经销企业信用等级评定,且以红黑名单榜制度为依托,与涉农银行协作,研发了“农安定海”绿色信贷产品。其中,“红名单”的农产品生产经营主体享受的贷款利率更优惠、信贷额度更高的政策,“黑名单”的农产品生产经营主体则被降低信用评定等级、收缩信贷额度;红黑名单榜实行每年评定,往前追溯2年,有效期1年。而农资经销企业信用等级评定则是指将全区农产品生产经营主体和规模大户的农产品质量安全情况纳入中国人民银行金融征信体系,实现农产品质量安全与金融征信、绿色信贷 “双向”挂钩,一旦发生农产品质量安全事故或农产品生产不良行为,即被中国人民银行列入金融征信名单,实施惩戒式管理。

2 主要问题

2.1 农产品质量安全监管主体不明

由于农产品质量安全监管涉及的部门较多,在一定程度上存在监管领域分散或职权重叠等问题,从而造成单一的行业部门无法实现农产品“从农田到餐桌”的全程管理。

2.2 对外来农产品的全程监管难

目前,由外地流入定海区的农产品仅能通过查询进货凭证或台账了解产地或批发地信息,再由市场进行快检,无法更快捷有效地获取从源头到加工流通再到检测的全过程信息[1],导致难以实现对外来农产品的全过程监管。

2.3 散户的生产经营存在安全监管隐患

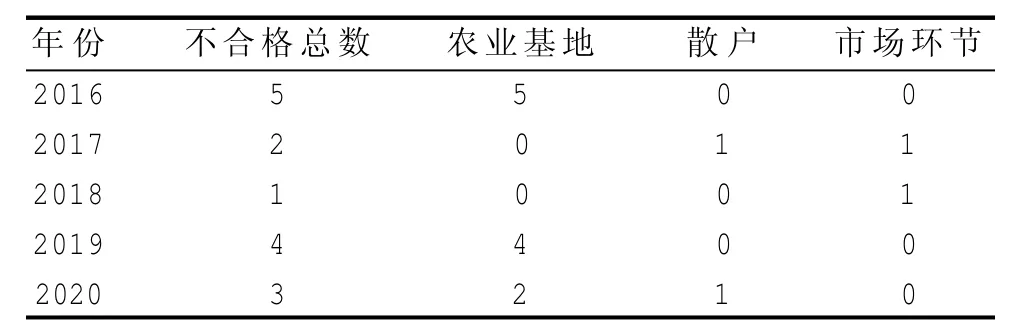

由表2可知,定海区2016年—2020年农业基地定量检测不合格的农产品有11批次,而散户检测不合格的农产品仅有2批次,这主要是因为无法对散户实行全覆盖监管。同时,散户一般从业年龄较大、文化程度低,销售无固定时间、固定摊位,流动性强,难以纳入市场索证、索票管理范畴,管理难度较大[2],且一旦出现农产品质量安全问题,也会因备案信息不足而导致维权困难。

表2 定海区2016年—2020年定量检测不合格分布情况(单位:批次)

2.4 检测和监管人员队伍不稳定

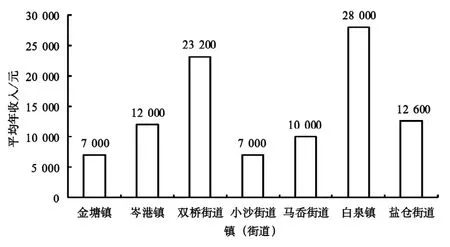

目前,定海区镇(街道)、社区(村)农产品质量安全监管员、协管员多数身兼数职、精力不足,且人员调动频繁,而检测人员多为兼职人员或临时招聘人员,专业水平有限,报酬待遇不高。由图1可知,除承担检测任务较多的白泉镇和双桥街道外,其他镇(街道)农残检测人员的平均年收入在7 000~13 000元之间,这在一定程度上造成了定海区检测和监管人员队伍不稳定。

3 对策建议

3.1 推进肥药两制改革,推动农业投入源头减量增效

定海区应加大对生物农药、商品有机肥等绿色农资的推广应用力度,加大推进农业标准化生产和农产品绿色生产,积极推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康种植(养殖)和使用高效低毒农(兽)药等技术。

3.2 加强信息共享,深入推进农产品质量安全追溯体系全链条覆盖

具体措施:(1)加大对基础设备、技术研发、末端应用、后期维护的资金投入,整合各监管平台,形成数据联通[如种植(养殖)生产、主体管理、加工运输、安全检测、市场信息和信用评定等数据信息的联通]。(2)对生产档案信息实施灵活采集、分类管理、预警和召回等监管手段[3],并制定统一的制度和标准。(3)通过试点,探索并推广符合定海区当地的农产品准出(准入)制度。

图1 定海区各镇(街道)农残检测人员平均年收入

3.3 不断加强和完善农产品质量安全检测及监管队伍建设

保障足够的人力、精力和财力,加强对各镇(街道)快速检测能力和农贸市场快速检测能力的建设,加大对快速检测室的硬件设施配置和维护更新,加强对检测人员的稳定性建设和业务知识技能培训[4],以期加强和完善农产品质量安全检测及监管队伍建设,从而提高定海区农产品质量安全快速检测的覆盖面和检测频次。

3.4 加强全域全链条农产品定量检测力度

实施全方位风险监测和监督抽查,有重点、有针对性地对薄弱环节开展监测工作,加强全域全链条农产品定量检测力度,并开展风险综合评估,全面提高定海区农产品质量安全检测水平。