栗斑腹鹀日孵化行为节律研究

刘晓燕,朱双彤,李 时,张立世,姜云垒

(1.吉林农业大学生命科学学院,吉林 长春 130118; 2.吉林农业大学动物科学技术学院,吉林 长春 130118)

栗斑腹鹀(Emberizajankowskii)隶属于雀形目(Passeriformes)鹀科(Emberizidae)鹀属(Emberiza),是一种小型草原鸟类,为单型种,无亚种分化[1],现已被IUCN红色名录列为濒危物种[2].在我国栗斑腹鹀已从大部分历史繁殖地消失,目前,其繁殖种群主要分布于内蒙古[3-4].栗斑腹鹀筑巢于地面的稀草丛或小灌木上,巢为浅杯状[5],因而极易受到天敌的捕食[6].

鸟类的孵化过程对繁殖成功起着决定性的作用[7],所以鸟类的孵化行为一直受到研究者的关注[8].鸟类的孵化节律是指鸟类在孵化过程中,成鸟的坐巢和离巢活动交替进行的规律[9].鸟类在孵化过程中受到自身及外界多种环境因素的影响,孵化中的成鸟不仅要为胚胎的发育提供适宜的热量,并且要将卵温维持在一定的范围内,同时还需离巢取食以维持自身的生存[10],尤其是在恶劣环境中,鸟类必须通过离巢觅食来平衡胚胎发育的热需求与自身营养需求之间的冲突[11];此外,孵化的亲鸟还要根据身体状况以及环境因素调整其孵化节律[12-14].本文对栗斑腹鹀的孵化行为进行了研究,以为揭示栗斑腹鹀在繁殖期的孵化节律,更好地保护这一濒危物种提供科学的依据.

1 研究地区及方法

1.1 研究区域概况

研究区域位于内蒙古自治区通辽市西北部的扎鲁特旗,地理位置为东经119°34′48″~121°56′50″、北纬43°50′13″~45°35′31″.该地区属半干旱温带大陆性季风气候,干湿季节分明,夏季炎热干燥、冬季寒冷多风,年平均气温-5℃~10℃,年降水量35~530 mm[15],海拔179.2~1 444.2 m;主要植被有线叶菊(Filifoliumsibiricum)、贝加尔针茅(Stipabaicalensis)、西伯利亚山杏(Prunussibirica)、蒙古黄榆(Ulmusmacrocarpa)等.

1.2 研究方法

2019年的5—6月,在研究区域内通过追踪携带巢材或食物的成鸟,寻找栗斑腹鹀的巢,发现巢后用GPS定位并编号;安装微型摄像机,观察记录亲鸟在巢内的孵化行为及其节律的变化情况.每天更换移动电源和内存卡,尽量在亲鸟离巢的时间更换以减少对孵化亲鸟的干扰.

共观察记录了11巢亲鸟的孵化行为,其中6巢观察了7 d,5巢观察了4 d.提取并统计分析所有巢的以下繁殖数据作为衡量成鸟孵化行为的参数:(1)孵化节律:孵化过程中坐巢和离巢交替进行规律[8];(2)离巢时间:亲鸟离巢到下一次亲鸟(雌鸟或雄鸟)回巢之间的时间[16-17];(3)坐巢时间:亲鸟回到巢内到下一次离巢之间的时间[18];(4)坐巢率(attentiveness):亲鸟每天的坐巢时间与日活动期的比率[19];(5)离巢次数:亲鸟离巢外出的次数.

1.3 数据处理

通过微型摄像机记录的视频整理分析栗斑腹鹀的孵化行为.所有数据均采用Microsoft Excel和SPSS 21.0 Windows软件进行统计分析,数据均以平均数±标准差的形式表示.对繁殖成功和繁殖失败的巢的孵化节律参数利用单样本K-S检验检查是否符合正态分布,对于符合正态分布的变量,用独立样本T检验(independent-samplesTtest)进行分析;用Pearson相关性检验分析处理平均在巢时间、平均离巢时间与孵化天数之间的相关性;对于不同时间段的孵化参数采用Kruskal-Wallis检验进行分析.

2 结果

2.1 栗斑腹鹀的孵化节律

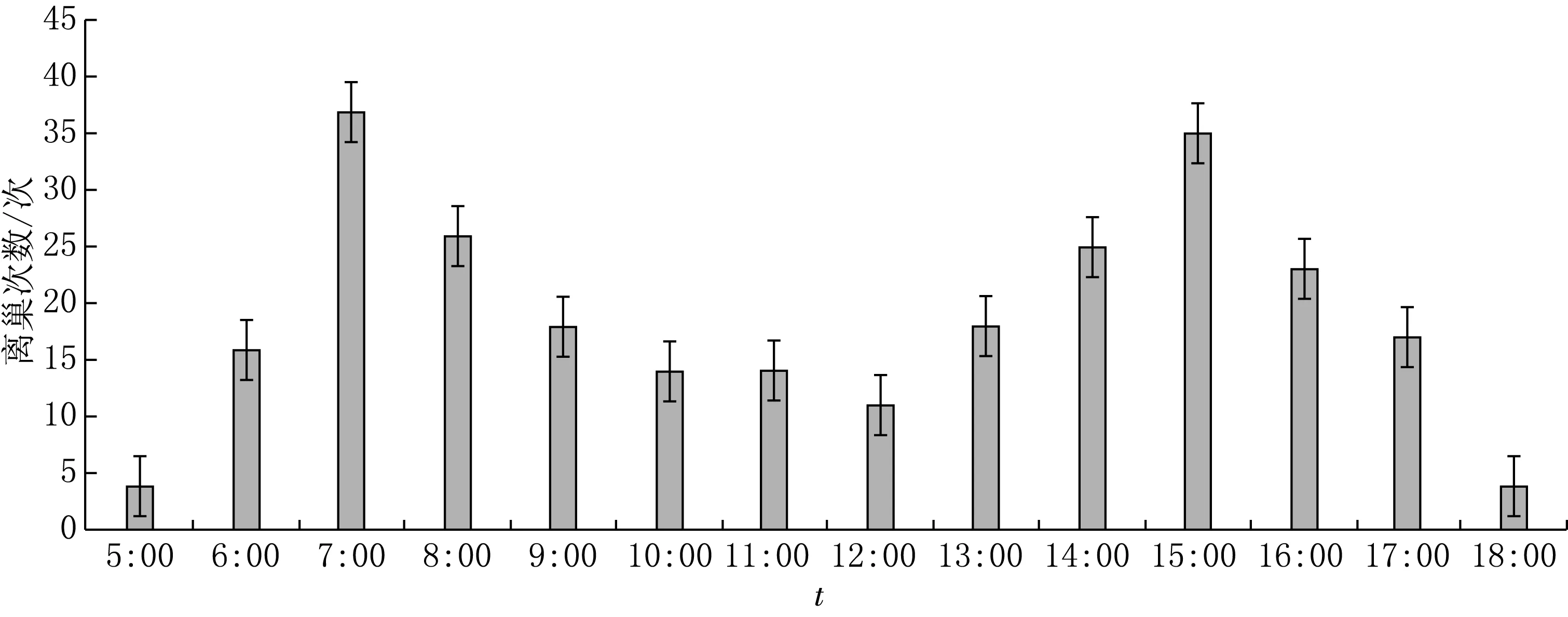

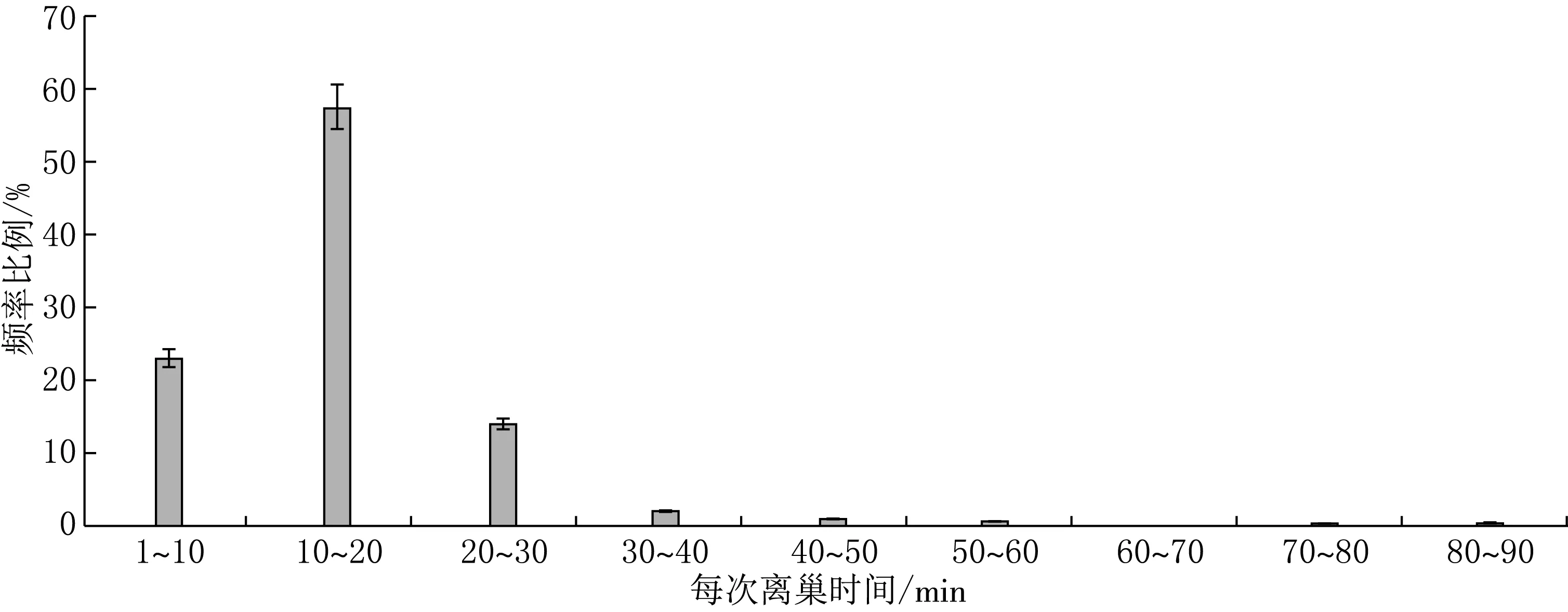

11巢成鸟的完整日活动数据的分析结果(见图1、图2)表明,成鸟的日离巢次数为(10.48±2.57)次(n=25),成鸟离巢主要集中在上午的7:00和下午的15:00,中午雌鸟的离巢次数较少.每次离巢持续时间介于1~90 min范围内,其中94.9%都集中在1~30 min,平均每次离巢持续时间为(16.33±2.18)min(n=276次),每次坐巢时间为(47.90±59.12)min(n=299).11巢的成鸟每次坐巢时间没有显著差异(单因素方差分析(one-way ANOVA):F=0.598,P=0.815);每次离巢时间也没有显著差异(单因素方差分析:F=1.744,P=0.071).

图1 栗斑腹鹀的日离巢次数

图2 栗斑腹鹀的每次离巢时间频率分布

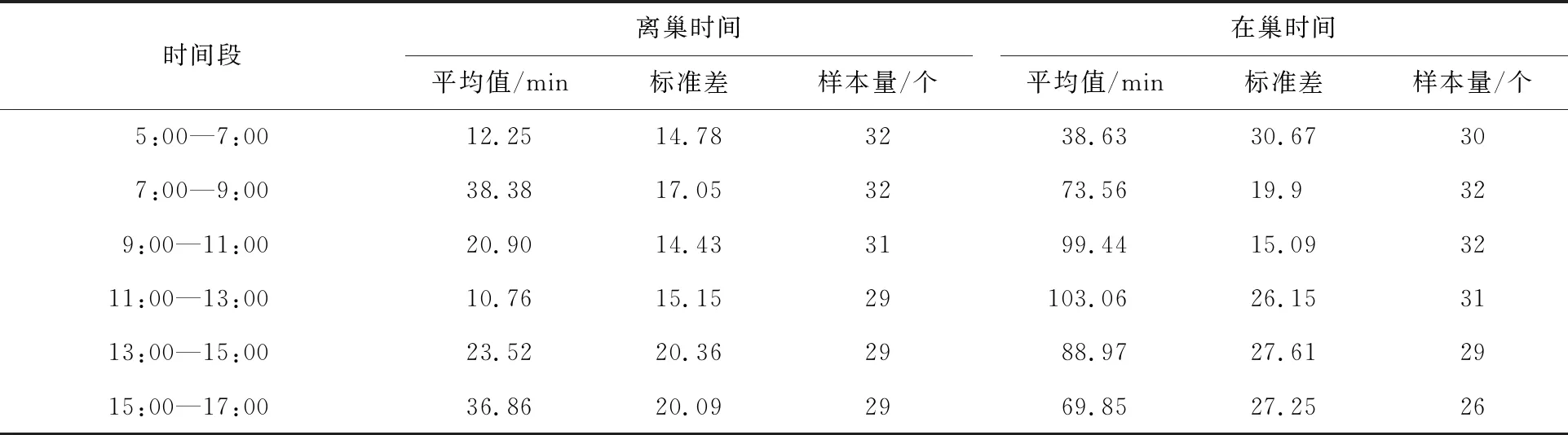

将11巢成鸟的日活动时间5:00—17:00以3 h为间隔分成6个时间段,分别计算每个时间段的离巢时间和坐巢时间,结果见表1.由表1可见,成鸟在中午的11:00—13:00离巢时间最短、坐巢时间最长.不同时间段成鸟的离巢时间差异显著(Kruskal-Wallis检验:χ2=61.342,P=0.000,df=5),坐巢时间差异显著(Kruskal-Wallis检验:χ2=83.472,P=0.000,df=5).

表1 栗斑腹鹀成鸟孵化期日离巢和坐巢时间

在观察的11巢孵化栗斑腹鹀中,有6巢成功孵化,孵化成功的巢和失败的巢日离巢次数存在显著差异(df=74,t=10.337,P<0.050),离巢时间存在显著差异(df=280,t=3.042,P=0.003),但坐巢时间差异不显著(df=215.309,t=0.081,P=0.935),孵化成功的巢成鸟离巢次数少但离巢时间长.

2.2 环境温度对栗斑腹鹀孵化节律的影响

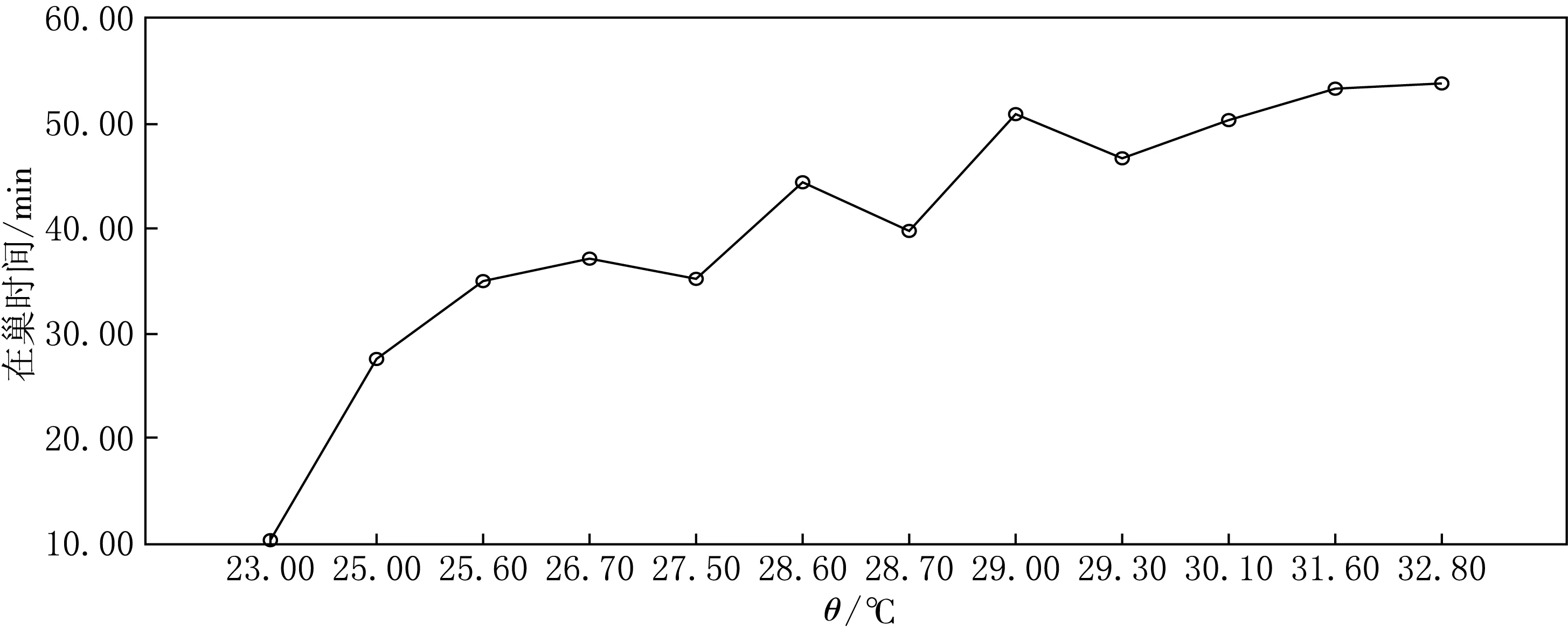

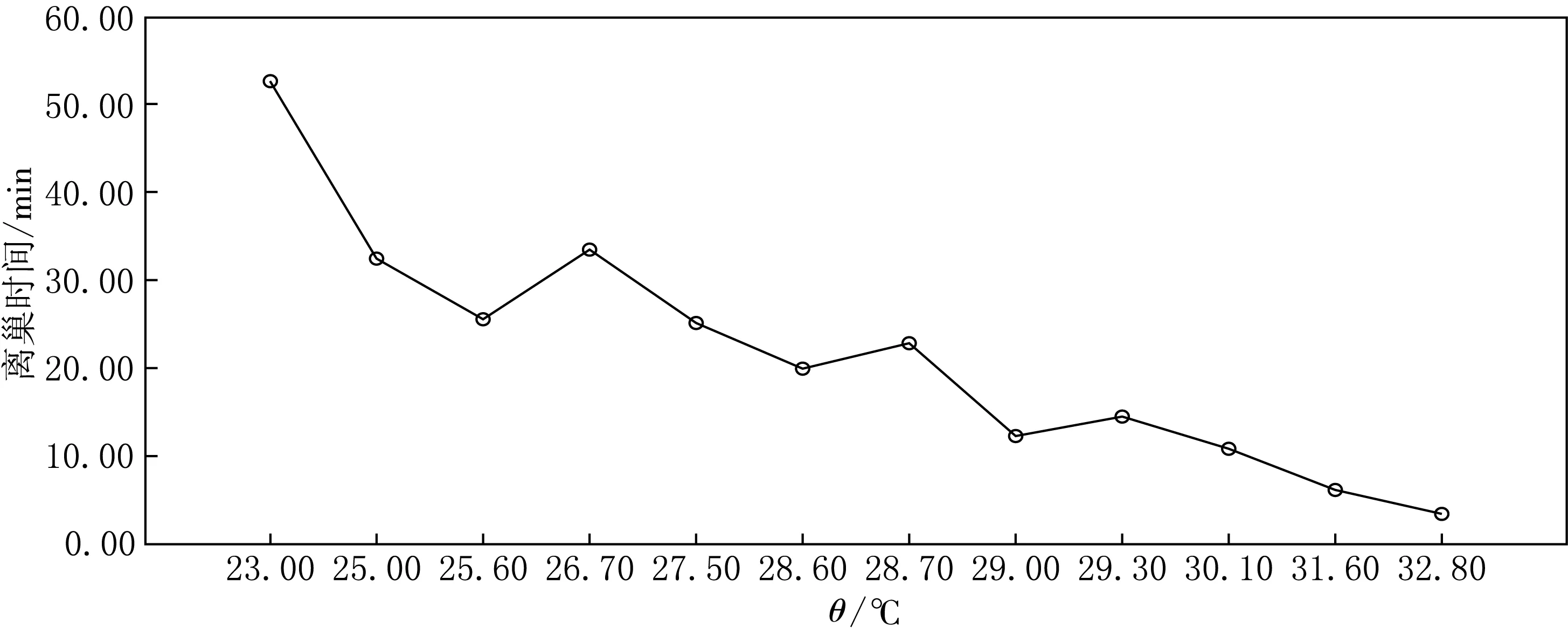

栗斑腹鹀每次坐巢持续的时间与环境温度呈极显著的正相关关系(Pearson相关:r=0.935,P=0.000<0.01),即随着环境温度的升高,栗斑腹鹀的坐巢时间增加(见图3);每次离巢持续的时间与环境温度呈极显著的负相关关系(Pearson相关:r=-0.947,P=0.000),日离巢次数与环境温度无关(Pearson相关:r=0.289,P=0.338)(见图4).

图3 栗斑腹鹀的在巢持续时间与环境温度的关系

图4 栗斑腹鹀的离巢持续时间与环境温度的关系

3 讨论

鸟类在孵化过程中,面临着孵化能耗和自身能量补充等有限资源如何分配的问题.正在孵化中的亲鸟不仅要坐巢为胚胎发育提供适宜的热量,将卵温维持在胚胎发育所需的温度范围,而且需要离巢觅食以维持自身的生存[20].在不同的环境温度、巢捕食风险、亲鸟身体状况和食物资源等诸多因素影响下,鸟类需要权衡孵化和取食的时间分配,采取不同的孵化节律和策略[21].本文的研究表明,栗斑腹鹀大多在上午的7:00和下午的15:00离巢,这一现象说明成鸟在禁食一夜后在早晨有较大的能量需求,而下午离巢是为获取过夜的能量储备.通常情况下,大型的鸟类如雉、雁类或水禽等,体内能量储备充足,可以支持连续的孵化行为,很少外出,它们采用离巢次数少、离巢时间长的孵化策略[8,22-23];而小型的鸟类,如莺科鸟类,体型小、体内的能量储备少,更多地依赖于外部的能量来源,外出取食比较频繁,因而采取离巢次数多、离巢时间短的孵化策略[24-25].

研究表明,孵化的成鸟可以根据卵温的变化调整自己的孵化行为,从而使卵温保持在较为恒定的温度.采取离巢频次少但时间长的孵化策略,可以减少重复暖卵次数、降低亲鸟的能耗,但长时间的离巢可能会使卵温下降到生理临界温度以下,影响胚胎的正常发育[21].栗斑腹鹀的孵化策略偏向于离巢次数多、离巢时间短的方式,推测可能与亲鸟的体型有关,栗斑腹鹀属于雀形目鸟类,体型较小、体内的能量储备少,对食物的需求与大型鸟类相比要大,孵化中的成鸟需要多次离巢觅食补充自身的能量需求;此外,另一个原因可能与环境温度有关.有研究[26]表明,有些物种的亲鸟坐巢规律是由自身的生理特点决定的,与外界的环境无关,但越来越多的研究发现环境温度能够影响成鸟的孵化节律.扎鲁特旗属于温带大陆性季风气候,夏季高温少雨,较高的环境温度能够保证亲鸟离巢后卵温的下降幅度不大,增加了亲鸟的离巢次数.但在环境温度很高的时候,亲鸟还需要采取一些措施降低卵温,如中午的温度较高,亲鸟相应地降低了离巢次数增加了在巢时间,为卵遮阳降温.此外,随着孵化的进行,温度的波动对卵的危害很大,在孵化后期随着胚胎代谢能力的提高,产生的热量越来越多,卵的温度逐渐升高,延长晾卵的时长可以有效提高胚胎散热,促进胚胎的正常发育[27].

孵化中成鸟的离巢双高峰模式可能是由于自身的生理需求而不是捕食的压力所致[28].繁殖成功的成鸟会选择离巢次数少且离巢时间长的孵化策略,这样可以减少往返巢的次数以降低被捕食者发现的机会.对本文的研究而言,正在孵化中的成鸟对能量的需求可能比维持卵温以及被捕食更为重要,因此,推测栗斑腹鹀的孵化节律主要是对能量压力的一种适应.

在内蒙古扎鲁特旗,栗斑腹鹀为双亲孵化,白天有成鸟同时在巢、同时离巢和交替孵化等行为,而交替孵化时双亲的进巢时间和顺序都不尽相同,这在以后的研究工作中应作进一步的探讨.