基于大脑意识功能探究习惯的培养

王雪平

[摘 要]通过对大脑意识功能的分析可知,大脑有意识的功能活动是习惯形成的初始条件,由大脑潜意识控制的活动就是习惯。分析大脑意识功能活动机理的目的是为培养儿童及青少年的良好习惯找到更好的方法,为习惯养成教育找到科学的理论依据。揭示儿童青少年习惯养成的机理,有助于完善基础教育教学方法。

[关键词]习惯;意识;潜意识;意识功能;基础教育

人脑是由意识功能、潜意识功能、无意识功能及记忆系统组成的综合体[1]。人的意识、潜意识功能与学习习惯之间存在一定关系,即习惯养成有其意识规律,因此有必要从大脑意识功能[2][3]的角度研究习惯养成的机理。

一、大脑的意识功能

1.意识及潜意识功能解析

(1)系统基本构成

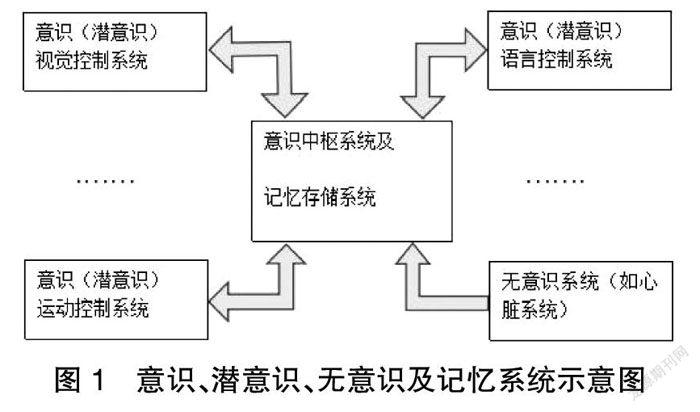

大脑意识系统具有以下功能:一是信息感知、获取的能力;二是信息加工和储存的能力;三是信息推理和选择运用的能力[4]。大脑与现代的计算机群控系统类似,但比后者更复杂,它可以分为以下几个部分:意识中枢神经控制系统,属于中央控制中枢,在大脑额叶皮质和海马区;潜意识中枢神经控制系统,它在大脑皮质的其他部分,包括中央沟、顶叶、枕叶、颞叶等区域;无意识系统是最基本的功能系统,能控制心脏、胃肠等内脏器官的运作,其调控中枢在脑的延髓区域;记忆存储系统属于共享系统。

(2)各系统的工作

无意识功能系统可以独立工作,如控制心脏跳动、胃肠蠕动等。潜意识功能系统是在意识系统控制下的过程控制系统,不是独立工作的系统,潜意识可以由意识控制。意识中央控制系统总揽全局工作,它有能力干预潜意识控制系统的工作,但一般不干预其工作。而无意识系统可以不受控制,但是其工作状态信息可以被意识系统监控。人们日常的习惯动作(如走路、手势等)均不必再由意识控制,但却可以被意识监控。人们的语言、运动等中枢神经系统一般会处在潜意识工作状态。意识、潜意识、无意识及记忆单元的关系如图1所示。

(3)意识、潜意识功能的关系

人们通过自身经验即可发现如下情况。对于肢体动作,刚开始大多有意识参与,因为这时对动作不熟悉,需要有意识地直接指导。经过不断反复,动作趋于稳定,会成为固定模式,人可以絲毫不怀疑其准确性,此时控制肢体的工作便从意识中消失,转化为潜意识的工作,比如走路。但是,当路径变化时,意识又能马上接替潜意识投入工作。由此可见,意识与潜意识是密切关联并可以随时转换状态的。所以,二者在实际应用中不能分割。在意识状态下,可处理艰巨、复杂、生疏、重要的工作,而潜意识则可处理简单、可靠、重复的次要工作。

2.学习与习惯

(1)语言与运动的习惯

人的习惯行为都是习得的,是潜意识工作的过程。如说话、走路都是通过学习固定下来的行为习惯。假如学习一种新的语言,就必须记忆新语言的发音及其语法等内容,唱歌也是一样。学习是一个有意识的过程。如学习走路要分几个步骤:第一步抬起右脚;第二步向后蹬左脚,同时右腿向前迈步;第三步抬起左脚;第四步向后蹬右脚,同时左腿向前迈步。这个基本过程的反复进行就是走路,熟练之后保存到脑的低级中枢。这一行为还会衍生出多种动作,如跳高、跑步、跳远、后蹬腿等。习惯了的动作,都是在大脑指挥下通过学习完成,在熟练后进入潜意识的。

(2)好习惯与坏习惯

人可以通过有意识地学习形成潜意识的习惯。无论好习惯还是坏习惯,从潜意识的功能分析,它们之间没有本质区别,都是选择性的有意识学习养成的。

坏习惯也是习得的。未成年人不良行为的发生与其幼年不良习惯的养成有密不可分的联系,而幼年习惯的养成又受多种因素综合影响。其中,家庭环境尤其是父母培养方式起着至关重要的作用。父母的言行和对待儿童需求的态度,直接影响到儿童人格的形成,并在将来体现到他(她)的行动中[5]。如人们都知道吸烟有害健康,为什么许多人还在吸呢?原因是形成了习惯。儿童的好奇心强,当身边有人吸烟时,他们就更可能想要体验吸烟的感觉。假如以后朋友经常给他烟抽,时间长了就会形成习惯。吸毒也如此,由于毒品对大脑的刺激作用更大,它会被更快更深刻地记住,一旦成瘾,便难以戒除。

好习惯不易形成,坏习惯更易形成。原因是好习惯往往需要多次反复主动学习记忆,遭遇困难或阻力更大,而坏习惯往往更容易记忆。例如,每天晨跑的好习惯与睡懒觉的习惯相比,大脑必须有意识地记住早点起床,穿好衣服出去跑步,跑步也要有一定的时长。这个过程就需要大脑记忆,必须是有意识地克服起床、穿衣甚至气温变化带来的身体不适,再去完成任务。而睡懒觉这一行为就比晨跑简单得多。好习惯通常都需要有意识地反复完成学习的过程,当这个学习过程特别熟练,记得特别牢固,甚至达到了潜意识的程度,就成了好习惯。

三、习惯的养成教育

著名教育家叶圣陶先生说过,教育就是养成习惯。他还指出“生活即教育”,良好的行为习惯必须在生活中养成,认为教育应该是“教、学、做”的合一,并且认为儿童时期是习惯培养的关键时期[6]。因此,对于学龄前儿童和小学生良好行为习惯的养成教育,必须基于他们的实际生活,设计多种多样的活动,使他们能在实际生活中渐渐改掉坏习惯,养成好习惯。

1.学龄前儿童习惯培养

从教育学的研究成果看,学前教育是开启儿童心智的关键。3岁前的儿童,大脑发育迅速且很不成熟,这一时期,他们主要应该学习语言和行走等肢体动作,不适合学习复杂的东西。3至6岁的儿童,就可以学些简单的东西,进行习惯养成教育了。

对于学龄前儿童,在生活中主要是培养他们能分享、懂礼貌、守规矩、讲信誉、知感恩、有爱心、讲卫生等习惯。对于2至3周岁儿童,可以引导他们做到以下几点:平时与家人、小朋友要分享食物;和长辈说话要有礼貌;说话要算数,不能耍赖;要知道什么能做、什么不能做;要懂得感恩,别人对自己做了好事要说谢谢;要有爱心,要爱护花草、小动物等。对于3至6岁的儿童,除了继续培养以上良好习惯外,还应培养一些其他好习惯,如热爱阅读,做力所能及的事情(整理衣物等)。美国心理学家格塞尔认为, 6岁儿童的大脑大部分几乎成熟了,以后,人的脑力、性格和心理将永远不会再如此迅速地发展[7]。因此,在儿童6岁前就开始培养其良好的学习和生活习惯非常重要。

(1)热爱学习的习惯养成

对这一年龄段的孩子,可以用“游戏法”和“嘉奖法”来培养其热爱学习的好习惯。如文字游戏法:用橡皮泥、小木棍或小布条变化成简单的文字或数字游戏,鼓励和小朋友们一起制作,既记忆深刻,又能自然引导幼儿对文字产生兴趣。如语言类游戏法:如顺口溜、猜谜语等,可以培养幼儿阅读兴趣,进而坚持引导直至形成阅读习惯。如积木游戏法:可以用积木游戏建立空间感,积木搭房子是幼儿最喜爱的游戏之一。如智力玩具游戏法:智力玩具首先要选简单的,再玩复杂的,也可以鼓励幼儿创造自己的游戏。智力游戏有利于开发儿童大脑,满足其好奇心,培养他们爱动脑筋的好习惯。如嘉奖法:儿童都有表现欲望,都希望被认可。教师(家长)要及时对儿童进行嘉奖,可以把奖励记录在案,奖励小红星、小玩具等,在家中或教室中进行宣传。可用的奖励形式包括:语言夸奖,但不能简单地说“你做的好,真棒”,而应表扬得更具体,并提出不足、努力方向或希望,最后给予鼓励;物质奖励,如奖励小红星、玩具、食物等;图表激励,如准备一张纸,画上表格,里面填入时间、名字、事件,奖励图标(见表1)。

(2)良好生活习惯的养成

在游戏中,通过给予嘉奖可鼓励孩子养成好习惯。如:在游戏情境中教导幼儿礼貌待人;通过玩玩具改变幼儿的不良习惯;在游戏中制定游戏规则,有意识地培养幼儿遵守规则的行为;促进幼儿交往,加强合作意识[8]。

对儿童的培养教育还有一个关键环节,就是家长要以身作则,潜移默化地教育。陶行知先生说,生活也是教育。这个阶段的孩子模仿性很强,家长的言行及良好习惯对孩子良好习惯的养成有很大影响。另外,无论是游戏法还是嘉奖法都需要长期坚持,才能养成习惯。

2.小学生的习惯培养

小学教育与学龄前养成教育的区别,在于“意识强化”。意识强化不是简单粗暴的训练,而是根据儿童大脑的健全意识以及心理身体的个性特点反复施教,培养孩子热爱学习、乐于助人、爱学校、爱朋友、爱公益的好习惯与好品格。小学道德与法治课堂是学校环境中实施道德与法治教育的主阵地,低年级课程更应突出对学生行为习惯的养成教育[9]。具体方法如下。

(1)良好学习习惯的养成

一是感染法。营造氛围感染孩子,使他们能从心里设定自己的目标。如古代“孟母三迁”的故事就是实例。孟母三次搬家就是为了给孟子营造一个好的学习环境。榜样的力量是无穷的。在学习方面,科学家是榜样,优秀三好学生是榜样,身边勤奋努力考上大学的哥哥姐姐是榜样。榜样与偶像最好是真人,能現身说法,给小朋友讲讲自己的学习经历,给予他们鼓励。二是特长培养。对于有特长的学生,应该与家庭协同培养,根据学生的特长建议其单独训练。比如有绘画、歌唱特长的学生,可建议他们通过课外辅导特别培养。

(2)良好生活习惯的养成

将道德与法治教育纳入养成教育是必然的,小学生也应该懂得一些法律常识。“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,培养道德品质,要从日常小事做起。如不能随地乱扔垃圾,尊敬师长等。要从小养成尊敬师长的习惯,尤其要尊敬父母,懂得感恩。又如同伴互助,你追我赶共成长;学习榜样,催发学生内驱力;家校合作,培养好习惯[10]。

陶行知先生指出:“要学生做的事,教职员躬亲共做;要学生学的知识,教职员躬亲共学;要学生守的规则,教职员躬亲共守。”[11]。教师、家长是学生身边的榜样,其言行对学生行为习惯的养成影响很大。因此,培养学生良好习惯,教师要率先垂范,家长也要做好表率。

3.意识强化与学习习惯培养

“意识强化”培养是对学生的一般意识行为进行强化。如“嘉奖法”,学生在得到奖励以后会有深刻记忆,会增加学习兴趣,之后会主动学习,时间久了就形成习惯;“感染法”使学生的思想意识经常受到感染而主动学习,反复受到感染而自觉学习就会形成习惯;“榜样偶像法”会把好的学习思想、学习习惯传递给学生,学生心中有了学习目标,学习的主动性自然就加强了,也会形成学习的好习惯;“特长培养”更是如此。这几种培养法实际都是反复地进行意识强化,自然养成良好学习习惯。

由此可知,习惯是由意识重复活动后变成了潜意识的活动记忆。记忆是否深刻与有意识地主动记忆的次数直接相关,意识强化是最基本的知识积累法,也是“习惯”的培养方法。在培养教育过程中运用儿童心理年龄特征的规律,必须同时兼顾:积极发展儿童的能力;不使负担过重[12]。

四、良好习惯结果比较

对重点院校的本科大学生与普通专科学校的大专生调查发现,本科学生在小学阶段,父母或学校的时间管理相对比较严格,没有不完成作业现象,获奖较多,学习成绩一般是前10名,自己也设立了考取某些优秀大学的目标,娱乐活动较少。而专科生在小学阶段的学习没有压力,除了课堂学习、课后完成作业外,基本没有其他学习活动,获奖较少或没有获奖,学习成绩不稳定,平时娱乐时间较多,没有养成良好的学习习惯,如预习、晨读等。

五、结论

良好的生活和学习习惯,对儿童、青少年的学业成绩有直接影响,甚至对其整个人生都具有重要意义。从大脑意识功能特点研究习惯的形成,可发现大脑主动有意识的学习是形成习惯的先决条件。因此,只要有意识地管理好时间,经过反复多次有意识的定时学习,也就是意识强化教育,就能帮助学生养成良好的潜意识的习惯。

参考文献

[1]崔庚寅,等.人脑:自然科学的最后堡垒[M].石家庄:河北科学技术出版社,2012:17-27

[2][法]斯坦尼斯拉斯·迪昂.脑与意识[M].杭州:浙江教育出版社,2018.

[3][英]Susan Blackmore.人的意识[M].耿海燕,李奇,译.北京:中国轻工业出版社,2008.

[4]吴启明.人工智能中的意识机理研究[J].电脑知识与技术,2012,8(33):8016-8017.

[5]徐凝,郭艳芬,等.儿童不良习惯养成家庭因素研究[J].成功(教育),2010(1):16-17.

[6]王丽梅.少年儿童良好行为习惯养成的研究[J].科教文汇(上旬刊),2019(10):134-135.

[7]龚莹.阅读习惯的养成宜从少年儿童抓起[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2010,30(3):130-132.

[8]陆维维.游戏精神引领下幼儿行为习惯养成的实践研究[J].读与写(教育教学刊),2019,16(3):206.

[9]王蕾.好习惯,初养成——小学低年级道德与法治课堂中的习惯养成教育[J].教育观察,2018,7(24):81-83.

[10]周秋丽.培养良好习惯促进健康成长[J].学生发展指导,2019,33(18):20.

[11]高尚海.浅谈小学生行为习惯的培养[J].中国校外教育,2019(12):55.

[12]朱智贤.儿童心理学[M].北京:人民教育出版社,2006.

(责任编辑 郭向和 校对 姚力宁)