东北边陲满-通古斯语族民族的造型艺术研究

刘春玲

(大庆师范学院 文学院,黑龙江 大庆 163712)

满-通古斯语族民族是世居在我国东北地区的满、锡伯、赫哲、鄂温克和鄂伦春族,其历代先民们用勤劳的双手和非凡的智慧创造出了绚丽多彩的满-通古斯文化艺术。满-通古斯语族民族普遍信仰以万物有灵和万物关联为思想基础的原始宗教——萨满教。虽然萨满教已逐渐消失在历史长河中,但是先民们在生产和生活中所形成的萨满文化却仍然影响着满-通古斯语族民族乃至东北地区居民的物质和精神生活。时至今日,东北地区依然在活态传承着满-通古斯文化,且保留着浓厚的萨满文化遗韵。萨满教进行宗教活动所使用的神偶、祭祀用品、萨满器具、萨满服装、宗教绘画等宗教工具除了宗教性和工具性以外,还有造型艺术所具备的审美特征。宗教工具的采用,使萨满教的精神信仰具有了可以寄托的实物形体,凸显出萨满教质朴豪放、生动形象的艺术特色。尽管这些宗教工具的艺术属性在满-通古斯语族民族的历史进程中长期处于从属地位,但是强烈的意指性功能赋予其在“他者”视域内具有视觉冲击的异质性和鉴赏性,从而有利于“他者”认识和发掘满-通古斯语族民族的精神世界。萨满教借助这些具有艺术属性的宗教工具使萨满在宗教活动中实现了由人到神的身份转变,并将萨满教的神圣性传递给信仰者。但是,在现代社会的语境下,这些姿态万千、绚丽夺目的萨满教宗教工具已经逐步失去了其固有的宗教性功能,更多地保留了作为造型艺术而体现出来的鉴赏价值以及展示价值,映射出了其独特的审美特质和浓郁的艺术神韵,并艺术化地彰显了满-通古斯语族民族先民们基于萨满教观念的精神情感。

一、神偶

神偶是在满-通古斯语族民族萨满教信仰中某种被赋予神格化的灵物或偶像,“具有某种超人的神力依托其上或其内,能作用于人类或能影响与庇佑于人类的生命进而予以奉承、供养和崇拜”[1],体现了萨满教信仰体系中灵魂观念的意指性幻象形体。满-通古斯语族民族供奉各种神偶的信仰行为,究其根本都源于萨满教的灵魂观念。萨满教认为世间万物都拥有灵魂,灵魂可以脱离形体进行独立活动,形体消失后灵魂是不灭的,而且人类可以拥有多个灵魂,如赫哲族人认为人类有“奥任”(生命的灵魂)、“哈尼”(思想的灵魂)和“法杨库”(转生的灵魂)三个灵魂。此外,萨满教还认为做梦是浮魂外游的结果。满-通古斯语族民族对神偶的材料、做工、制作时间并不看重,而“主要视其是否源自萨满之手”[2]。据《瑷珲祖训遗拾》中记载,制作神偶偶体的形制确立要经历“梦神、会神、面神、识神、悦神、引神,方谓寤得神体,制材藏魂,神魂寓焉,神悟蕴焉”[3],表明神偶偶体形制发端于萨满的梦境,而不是萨满或普通族人的率性而为,彰显了神偶的合法性和神圣性;在制作神偶之前,萨满要在精心选择的寂静之处饮山泉、食野物,并经过连续三天的焚香、击鼓、拜神等一系列复杂的宗教仪式后才可以入睡,“如梦中出现幻象,即为神偶形体”[4],萨满醒后会将梦中出现的神灵名称、样式、制作材料、司职事项等告知族人并依梦制作出神偶。因此,梦境、灵魂、神偶有着息息相关的内在联系,梦境是孕育神偶的场域,可谓“无魂无梦,无梦无形”[1]。满-通古斯语族民族供奉的神偶生发于萨满教信仰,神偶的功能主要是司职氏族生产和生活中所需要的各种守护神,明显具有专门性和继承性的特征。

神偶是满-通古斯语族民族造型艺术中最为重要的意象造型艺术,严格地按照萨满精神世界里各种神灵的形象塑造,以奇特的角度诠释来自萨满教的创作灵感。在制备过程中凸显了神偶的写意性,完全抛开了制作对象的原有形态,以神韵造型来突出神偶的形态及灵性皆源于神灵所赐的萨满教信仰观念,体现了求其神似而略其形似的艺术特征,蕴涵着丰富的艺术价值和精神实质。神偶的制作几乎均由手工完成,有动物、植物、人类等各种形态,还有的神偶只是某种抽象的符号,目的是实现满-通古斯语族民族的自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜三种功能。根据神偶的自然属性,可以将其分类为动物造型、人物造型和奇异造型。

在满-通古斯语族民族先民的世界观里,由于深受萨满教万物有灵思想的浸润以及动物崇拜的影响,因此形成了多种形态各异的动物造型神偶,如鄂伦春族的“得义”(鹰神)、“穆都日”(龙神),鄂温克族的“玛鲁”(鹿神)、“阿隆”(驯鹿神)、“乌麦”(儿童保护神),满族的鸟神和赫哲族的马神等等。驯鹿不仅是生活在大兴安岭深处使鹿鄂温克人的主要交通和生产工具,还是他们除狩猎以外的主要经济来源。驯鹿为使鹿鄂温克人提供了其赖以生存的驯鹿肉和驯鹿奶,并且驯鹿皮还可以做成各种御寒的服饰和鞋帽等日常生活用品,可以看出驯鹿与使鹿鄂温克人的生产生活以及精神娱乐等活动密不可分,在其历史进程中发挥着不可替代的作用。在使鹿鄂温克人的世界里,他们坚信在其赖以为生的森林深处存在着尾部连接在一起的双头鹿神灵——“阿隆神”(驯鹿神)可以保护驯鹿,“阿隆神”能够让驯鹿远离疾病、健康成长,且不走失、不被凶猛的动物吃掉。由此可见,“阿隆神”神偶作为驯鹿保护神的幻化载体对于使鹿鄂温克人的生产生活和宗教信仰均至关重要。“阿隆神”神偶由在森林中觅寻而来的“又”字形树枝做成,材质采用白桦树或者落叶松。首先,将“又”字形树枝去掉枝杈,打磨平整滑润,在水中浸泡后晒干;然后,在树枝两端雕刻出方向相反无角的驯鹿头部形状,雕刻细致、造型抽象、五官清晰、形象生动,代表着公鹿与母鹿同体的驯鹿神(图1)[3]。每当驯鹿感染疾病时,使鹿鄂温克人就会向“阿隆神”祈祷,然后将“阿隆神”神偶挂在染病驯鹿的颈部,借此祈求驯鹿神祛除病患、征服病魔。满-通古斯语族民族的动物造型神偶种类繁多、千姿百态,生动再现了先民信仰世界中动物崇拜的各种形象,呈现出造型抽象、创意简约、形态明确、特征突出的艺术特征。

人物造型神偶是萨满教信仰中祖先崇拜观念的产物,在满-通古斯语族民族神偶造型中占有很高的比例,表现形式比动物造型神偶更加丰富,主要有人形神偶和半人形神偶两类。由于满-通古斯语族诸民族的生活场域、生产方式不尽相同,因此人物造型神偶所采用的材质、形制设计以及制作方法各具特色,但是制作材质以木质材料居多。如现藏于内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗萨满文化博物馆的鄂伦春族始祖神人形神偶采用木质材料雕刻而成(图2)[5],整个神偶由端坐在一排的九个男人组成,人物整体造型呈现出古板、模式化的特征,但是在面部细节处理上刻画精细、刀法细腻,应用渐变的艺术手法,人物面部特征从左至右由长胡须的方脸逐渐变为不长胡须的圆脸,表现出人物的年龄从左至右逐渐减少,表达了健康有序地延续民族生命的寓意。鄂伦春族的祖先神是采用松木雕刻的全身型人形神偶,被称为“阿娇儒”神偶,在被雕刻成锯齿形的身体旁边挂着一个小皮口袋。鄂温克族的祖先神“舍卧刻”是用木质刻成的一男一女双人形神偶,五官清晰,四肢俱全,穿着鹿皮和皮缝制的衣物。赫哲族用来供奉主司祛病延年神灵的人形神偶有司病神、痨病神等等,其中痨病神是用木头刻制、通体涂红、无手无足、只雕刻出胸部肋骨的尖顶神偶。除木质人形神偶以外,还有采用野草编织而成、每年春季大典都要使用的“库力斤”神偶(鄂伦春族的长尾美女祖先神)、满族杨姓供奉的布帛缝制与绘画艺术相结合主司昼夜安宁的夫妻神偶、赫哲族主司驱逐瘟神的由一对男女组成采用阴雕刻制而成的铜质神偶等等。半人形神偶相对于人形神偶数量较少,主要有人兽合体神偶和人鱼合体神偶等,如满族东海女神神偶德立克妈妈,形状是女身鱼尾,偶体为木质刻有高耸的双乳和象征着波澜壮阔大海的披肩长发,“也有的家族将海神偶体雕刻为鱼首、女人身,双腿跪坐的形象”[6]。

图2 鄂伦春族始祖神

在满-通古斯语族民族的神偶造型中,有些形象非常抽象,完全不同于动物造型神偶和人物造型神偶,表现出形状奇异的外观特点,具有这种形象特征的神偶被称为奇异造型神偶。这些神偶形制如此奇异的原因,是萨满在梦幻偶形时“梦幻中的所有形态是瞬息万变、繁杂多样的。梦幻中尤以梦幻体形与畸形梦幻为多。原始人类在无法予以科学解释的情况下,便视为宇宙中另一世界的灵魂幻体,进入萨满的寤寐之中来了,便惊视为神,按梦索骥,制成偶像,加以膜拜”[7]。从而可知,奇异造型神偶多数是萨满梦幻中灵魂幻体的对象化,司职功能也较为独特,如鄂温克族供奉的“谢考达热勒”神偶就是由许多姿态各异、简略概括、奇特诡谲的多神组成(图3)。[3]满—通古斯语族民族先民是出于祈求神灵保护的功利性目的,依据萨满教信仰世界里的神灵形象创造出了具有各种司职功能的神偶,因此神偶展现出多彩多姿的造型和带有宗教气息的形象。从而,满-通古斯语族民族神偶与一般民间工艺品的形成过程显著不同,要严格地履行系列庄严的萨满教仪式,才能实现由原生化的材料向神灵幻化载体的身份转变,并赋予其人们所期望的超自然力量。因此,作为艺术品而言神偶是带着信仰光环问世的,而宗教实用性的逐渐淡化和时间的推移并不会减弱神偶的艺术价值和审美价值。

图3 鄂温克族“谢考达热勒”神偶

二、萨满岩画

位于东北边陲的大兴安岭是满-通古斯语族民族的发源地,满-通古斯语族民族的祖先在这里繁衍生息,并创造出了绚丽多彩的满-通古斯文化和艺术。1974 年和1975 年,黑龙江省文物考古研究所的赵振才先生在当地鄂温克族向导的指引下,发现了交唠呵道岩画和阿娘尼岩画,依据岩画所反映的狩猎方式和生产方式等内容判断“大兴安岭两处岩画,当是古代室韦人的某些部落以及后来鄂温克族的某些狩猎和牧鹿人的艺术杰作”[8],自此大兴安岭岩画开始走入了人们的视野。关于岩画的民族归属问题,尽管目前学界的争议较大,但是世居于大兴安岭的满-通古斯语族诸民族在大兴安岭现存的岩画遗迹中都能探寻到与其物质文化和精神文化相似的文化特征,尤其是萨满岩画体现出了浓郁的萨满教信仰观念。因此,无论大兴安岭的岩画“作者”是谁,但是可以肯定的是这些岩画的“作者”与满-通古斯语族民族在民族源流和文化传承上必定有着不可忽视的渊源。

大兴安岭岩画主要是采用红色颜料绘制的彩绘岩画,所采用的红色颜料据推测可能是以红色赭石为主颜料,但迄今为止还没有发现磨刻岩画。先民们在岩画的选址上体现了一个共同的特征,这些岩画大都绘制在周围带有平整空地、高耸的柱状岩石或者是带檐的陡壁上,如位于神指峰、天书岭以及嘎仙洞处的岩画等。这表明先民们对绘制岩画的地点是经过精心挑选的,应是族群用来举行祭典仪式的圣地。在历史长河中,大兴安岭哺育了众多的民族,因此大兴安岭一直被这些民族视为灵山,先民们选择灵山中具有神性和灵性的灵石来绘制岩画,既有利于萨满与天地万物沟通,还可以借此表达对神灵的某种诉求。有些同一岩石表面可以观察到不同岩画图案相互叠加的现象,这表明应该是多次绘制所致,彰显了先民们万物有灵观念下的岩石崇拜或灵石崇拜特征。大兴安岭岩画还凸显了森林狩猎文化特征,在交唠呵道岩画、阿娘尼岩画等岩画中都出现了各种驯鹿形象的“养鹿岩画”,以及狩猎活动场景的“狩猎岩画”(图4 和图5)[9]。在交唠呵道岩画里共绘制了五只鹿、三个人和一只犬的形象,应该是反映先人们驯养鹿科动物的生产活动场面。不同于交唠呵道岩画,阿娘尼岩画中除鹿以外出现了更多的人物形象,应该表现的是先人们进行狩猎活动的场面,画中最下侧带有十字形的圆圈被认定为代表萨满鼓的艺术形象。这些岩画体现了以线造型的艺术手法,岩画中多采用十字纹、X 形纹、圆点等符号通过单线条勾勒出人物和动物的各种形象。天书岭岩画中的多幅岩画就大量出现了十字纹的符号,如一幅岩画中一个人物形象的上、左、右三侧都有一个十字纹的符号,经研究认为“这些岩画是比较典型的太阳崇拜图”[10]。尽管造型简单、线条古拙,这些岩画却呈现出极强的动感,在技术手法上表现出了删繁就简、以形写神,简约质朴的艺术特征。

图4 交唠呵道岩画中的养鹿岩画

图5 阿娘尼岩画中的人与鹿形象岩画

大兴安岭岩画地点的选择除体现先民们的岩石崇拜或灵石崇拜的特征以外,还体现了他们的图腾崇拜,如大兴安岭飞龙山一处岩画地点的选择就具有明显的满-通古斯语族民族熊崇拜特征。飞龙山岩画中面积最大的岩画位于一座类似于蹲坐黑熊的巨大岩石上(图6),[11]岩画被绘制在黑熊右侧腹部上,有一幅图像由一头熊和载有三人的弧形小船构成。在萨满教万物有灵信仰观念的影响下,满-通古斯语族民族中对熊的崇拜是一种普遍存在的现象。鄂温克族和鄂伦春族认为自己与熊之间存在着亲缘关系,将熊视为自己的祖先,不能直接称呼熊,并在猎取熊以后形成了一套复杂、庄严的祭祀和风葬仪式以及诸多的禁忌。另外,赫哲族也流传着关于熊的古老创生神话故事。同属于满-通古斯语族民族的西伯利亚埃文克人认为熊是萨满沟通天地的助手,并视其为自己的祖先神。萨满教认为宇宙共有上层、中层和下层三个层次组成,上层是居住着各种神灵的天界,中层世界居住着人类和动物,下层世界是死灵之所。在大兴安岭繁衍生息的先民们选择这些高耸的石柱或陡壁来绘制岩画,而且绘制的内容主要与生产生活以及祭祀活动场景相关,应是将这些奇峰异石视为连接宇宙三界的天柱,萨满通过天柱可以在三界中自由来往,与天地沟通。飞龙山最大的岩画中载有三人的弧形小船在萨满教的信仰里代表着逝者之船,而船头那只憨态可掬的熊则是萨满沟通三界的助手,引导萨满将逝者的亡灵送至其祖先居住之所。

图6 体现熊崇拜的大兴安岭飞龙山岩画地点

我国的岩画根据书写工具不同通常分为两种,一种是长江以南地区采用颜料绘制在岩石上的岩画,画面主要反映农耕生活;另一种是长江以北地区采用硬物在岩石上凿刻而成的岩画,内容主要反映游牧民族的生产生活场景。而大兴安岭岩画采取与南方岩画相同的彩绘艺术手法,而主题却彰显出北方岩画特征,展示了先民们的生产生活、风俗习惯、宗教信仰和审美特征。大兴安岭岩画是有文字记载之前满-通古斯文化的最大载体,现已“发现36 个岩画遗址,4150 余单幅岩画”[12],内容极为丰富,其中有相当一部分是与萨满教信仰相关的萨满岩画,这些岩画通过简洁、古朴的图像,真实形象地展现出了满-通古斯语族民族的早期文明形态和萨满教信仰观念。由于大兴安岭岩画大多位于人迹罕至之处,且自然侵蚀日益严重,作为记载人类早期文明的活化石、古代生活在大兴安岭先民遗留下来的珍贵造型艺术,急需进一步保护和研究。

三、萨满服饰

满-通古斯语族民族普遍信仰萨满教。萨满是萨满教信仰中能够自由往返三界、沟通天地神灵的使者,但是萨满要借助于萨满服饰才能实现其担任使者的宗教职能。萨满服饰是萨满从事宗教活动时所穿戴的服饰,是“萨满化形为神代言人的象征”[13],可以从服饰的装饰物品上识别出萨满代表的神灵和自身的法力等级,通常被视为凸显萨满教信仰观念的通灵圣物。从艺术角度来看,萨满服饰则是一种独特的造型艺术,同时也是萨满装束的文化象征,主要由面具、神帽、神服等组成。

作为体现萨满教信仰,且具有表意性质的造型艺术,萨满面具内容样式千姿百态,造型手法丰富多彩,艺术表现风格独特,以丰富的文化内蕴和迥异的艺术风格充分展现了满-通古斯语族民族的内心世界、宗教信仰、禁忌文化和审美特质。虽然是多种因素共同促使了萨满面具的问世,但是萨满教的宗教信仰观念则是其出现的最主要原因。在满-通古斯语族民族的信仰世界里,萨满面具按照发挥功能的不同而主要被分为跳神面具和供奉面具两种。跳神面具主要用于萨满在从事各类萨满教宗教活动时佩戴的面具,如鄂温克族的铜制祭祀面具,样式古朴、简单粗犷,而供奉面具是供奉于神台等位置,是用以乞求神灵保佑的面具,如鄂温克族采用桦树皮制作的“德力格丁”神面具(见图7)。[3]

图7 鄂温克组铜制祭祀用萨满面具和“德力格丁”神面具

满-通古斯语族民族之所以拥有众多艺术造型的萨满面具,与其代表的萨满教信仰中的各种神灵密不可分。萨满教的宗教信仰所赋予萨满面具的神圣性,奠定了其在萨满教宗教活动中不可或缺的地位,正如谚语所言“戴上脸壳为神,放下脸壳为人”[14],表明面具是萨满跳神和各种祭祀、供奉必备的宗教法器,并衍生出了艺术表现和文化传播的功能。和其他的非语言传播媒介不同,萨满面具不仅承载着满-通古斯语族民族的宗教信仰观念,还具备了媒体艺术的互动特征。无论是跳神面具还是供奉面具,它们都是萨满教各种宗教仪式中的一部分,并需要参与者与其互动才能够达到预期效果。与供人参拜的神像不同,萨满面具是人们为了驱魔镇邪而采取的直接性艺术语言,是萨满进行三界沟通的媒介,也是一种突破自我的媒介艺术。

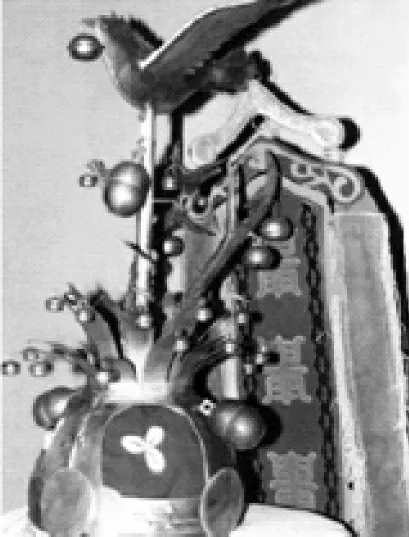

在满-通古斯语族民族萨满主持的萨满教宗教活动中,萨满神帽与萨满神服是不可分割的神圣整体,是萨满从事祭神驱邪专用神物的核心法器,“不仅制作有极严格的宗族习惯法和禁忌约束,而且它从来都是氏族与氏族之间最关键的区别标志”[7]。因此,萨满神帽与萨满神服充满着神圣性,是氏族或部落的萨满教代表和象征。在萨满教的信仰观念里,萨满神帽和萨满神服有着不同的功能,萨满可以通过萨满神帽来感应宇宙中的吉凶信息,萨满神帽是萨满与超自然力量相交的桥梁。满-通古斯语族民族的萨满认为自己供奉的神灵、愿意帮助自己的各种精灵以及被自己降服后愿意为己效力的不同恶灵都会附着在萨满神服和萨满神帽上,从而萨满将萨满服饰视作承载自己法力的有效载体,因此一套汇集了多种超自然力量的萨满服饰可以在本氏族的各代萨满之间进行传承。萨满神帽具有造型奇特、原始古朴的特征,表现出了很高的艺术价值。根据造型特点,满-通古斯语族民族萨满神帽主要分为鹰鸟神帽、鹿角神帽、鹿角鹰鸟神帽、羽翎神帽和龙凤形神帽五种。图8 是采用金属铜制作的满族鹿角鹰鸟萨满神帽,[3]整体设计精巧、造型美观、做工精细,神帽底部铜片四周规则分布四面铜镜,并且每两面铜镜之间均雕刻一只蜥蜴。除此之外,神帽底部前后两面铜镜上侧的铜片上也各雕刻一只蜥蜴,六只蜥蜴呈银白色,造型简单、形象传神。神帽顶部左右两侧各镶嵌一只大型铜铃,帽体的铜片之间连有红色布质材料,其上缝有呈花瓣形状的三个贝壳。神帽的顶端是铜制的两层向外规则伸展的铜叶,铜叶上挂有小型的铜铃,并在铜叶中间固定着两只两枝杈鹿角,每个枝杈上挂有中型铜铃,鹿角之上是一只衔有中型铜铃的神鹰,尾部悬挂一面“万字文”的长型飘带,神鹰支架上也缀有一大型铜铃。

图8 满族鹿角鹰鸟萨满神帽

萨满神服是满-通古斯语族民族萨满举行宗教活动时所穿的服装,从设计上突出了萨满作为人神中介的能力与身份,是萨满进行三界沟通的必备装备。萨满神服“有各种幻象工具,如魂兜、惊魂铃、开天辟地铲、照彻暗夜镜、飞天条带、神域传息鸟,等等。所有这些意念,均由神服上面缀饰和镶嵌的神物作为象征”[7]。由于文化传统、生活环境和风俗习惯的类似,满-通古斯语族民族的萨满神服在造型和装饰图案上大体相同,神服上均点缀着寓意不同的各种缀饰,这些缀饰多数是铜铃、铜镜、彩穗、不同颜色的皮质长条以及板、片、环等不同形状的铁制品,体现出相近的艺术风格和文化特质。制作萨满神服的衣料取材非常考究,通常要求在萨满生存的地域就地取材,例如鄂温克族采用鹿皮制作的神袍、鄂伦春族采用犴皮制作的神袍、赫哲族采用鱼皮制作的神袍等。为保证萨满神袍的神圣性,选材用料均要汇集自然界中山林之精华,具有严格的选材标准,例如不能食用为制作神服而被猎杀动物的血肉,并且要为其举行丧葬仪式等。因为在萨满教的信仰观念里,被用来制作萨满神服的动物灵魂会附着在神服上而增加萨满的法力。萨满神服的选材是全体氏族成员心血的结晶,而且制作工艺非常复杂,通常由萨满自己进行设计、剪裁和制作。萨满神服在颜色搭配上通常喜欢“以黄、白、红、蓝为基调,作为服装的主色,对应大地、水、火焰、天空”[13],各民族在此基础上深度发挥了自己的传统习惯和文化特点,使萨满神袍呈现出浓郁的原始审美趣味和民族地域文化特色。根据制作款式,满-通古斯语族民族的萨满神服主要分为袍式神服和衫式神服。袍式神服通常由动物皮革制作而成,神服上带有不同的金属饰物和数目众多的条形饰带,这些饰带在萨满舞动时有如翱翔的翅膀,且气场十足,为萨满的宗教活动增添了神圣感。衫式神服通常为短款样式,下面大多带有皮质的长穗,一般饰有披肩和神裙。图9 是鄂伦春族用袍皮或鹿皮制作的袍式萨满神服,[3]从领口到袖口、下摆均绣有非常精美的图案,神服前面的上部左右两侧共缀有36 面铜镜,铜镜下面挂着46 个大小不一的铜铃,神服的后面有两层彩色飘带。

图9 鄂伦春族的袍式萨满神服

萨满披肩并不是萨满服饰中不可或缺的组成部分,满—通古斯语族民族中的鄂伦春族、鄂温克族和满族等民族的萨满通常配有萨满披肩。萨满披肩在萨满服饰中的作用与萨满神帽和萨满神服略有不同,在萨满和氏族成员的观念里,萨满服饰不仅是通灵圣物,还是体现氏族财力的象征。因此,萨满披肩被视作氏族的脸面,赋予了其彰显氏族实力的功能。从而,制作萨满披肩所选用的材料均比较贵重,并在其上装饰着羽毛、珍珠、兽骨、贝壳和宝石等奇特和贵重材料。图10 是形似盛开的莲花、金线绣制的鄂伦春族萨满披肩,[3]共有13 个绣有精美植物图样的长条状布条以及两端的2 个红色布条作为花瓣,植物图样中有代表太阳和星辰的大小花朵,披肩主体绣有曲线纹样和异化的回形纹,并缀饰着铜铃和珍珠长链。整个萨满披肩图形简练、寓意深远、做工精细、造型丰富,凸显了鄂伦春族自然崇拜的信仰观念。在以前的满-通古斯语族民族萨满教活动中,萨满还配有采用蛇、蛙、蜥蜴等动物皮骨材料制作或镶嵌而成的萨满神靴和萨满手套,但这些附属的萨满服饰现已不太常见。在进行萨满教宗教活动时,萨满认为附着在萨满神靴和萨满手套上蛇、蛙、蜥蜴等动物的灵魂能够助力其通过沼泽密布和满路荆棘等区域。满-通古斯语族民族的萨满服饰从整体来看,多采用简约、概括式的设计思路,古朴粗犷、造型奇特,凸显了满-通古斯语族民族的生活环境和生产方式,充分体现出独特的民族风尚、审美情趣和艺术特色。

图10 鄂伦春族的萨满披肩

综上,东北边陲满-通古斯语族民族的造型艺术是满-通古斯语族诸民族历史发展的产物和智慧的结晶,是由不同时期的满-通古斯语族群体创造的文化艺术。这些造型艺术不同于其他宗教的造型艺术,是满-通古斯语族民众根据自己信仰观念中对自然万物的认知而进一步物化的结果,在此基础上所创造出来的造型艺术更接近于现实生活,既满足了自己的精神需求,又没有完全脱离现实世界,从而使这些独特的造型艺术成为桥接萨满教信仰和现实世界之间的物化纽带。东北边陲满-通古斯语族民族的造型艺术伴随着满-通古斯语族民族从远古走来,虽然已孕育出众多的艺术形态,但是均呈现出敬畏自然的共性,并映射出生态美学的特质。形式迥异的神偶、萨满岩画、萨满服饰等造型艺术在凸显满-通古斯语族民族先民情感和智慧的基础上,展现了满-通古斯语族民族绚丽多姿的传统文化和丰富多彩的精神世界,必将对东北边陲造型艺术的鉴赏和审美产生持续不断的影响。

——以吉林省为例