我国居民利用医疗服务的影响因素与对策研究

——基于2018年CFPS数据

张建芳

(河北大学 管理学院,河北 保定 071002)

《“健康中国2030”规划纲要》提出健康是促进人的全面发展的必然要求,是国家富强、民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望。为应对疾病导致的大额医疗支出,各国采取了不同的医疗保障措施,应对所要面临的疾病风险[1]。我国也建立并不断完善医疗保障制度,提高居民对医疗服务利用的满足感[2]。

医疗服务的利用是指居民在一定外界条件下对医疗卫生服务的消耗。现有研究结果显示,影响居民利用医疗服务的因素众多,健康状况、慢性疾病以及居民不同的居住地对我国居民利用医疗服务均有影响。除此之外,文化程度、户籍状态、婚姻状态、年龄、性别等个人特质因素也在一定程度上影响利用医疗服务的水平。本文通过实证分析各影响因素与医疗机构偏好选择和医疗服务是否便捷之间的关联性来反映我国居民利用医疗服务的水平,提出提高居民对医疗服务利用水平的对策,以期提高利用医疗服务的效率,保障居民医疗服务需求。

一、研究背景

国家医疗保障局发布的《2018年医疗保障事业发展统计快报》显示,截至2018年末,基本医疗保险参保人数134 452万人,参保覆盖面稳定在95%以上。为了提高居民健康水平,提高居民医疗服务可及性,基本医疗保险制度逐渐建立并完善。但是新形势下仍有一些深层次的问题没有完全解决,仍然存在农村地区医疗服务利用水平较低[3]。在此背景下,探究当前我国居民利用医疗服务的影响因素以及不同因素对居民利用医疗服务产生哪些影响,已经成为学术界比较关心的社会问题之一。

首先,我国居民利用医疗服务的城乡差异较大。通过《中国卫生健康统计年鉴》数据发现,2018年城镇居民人均医疗保健支出为2 045.7元,而农村居民仅为1 240.1元。同时,2018年农村居民医疗保健支出占消费性支出的比例为10.2%,要高于城镇居民7.8%的比例,反映出农村居民利用医疗服务水平相对较低。

其次,我国利用医疗服务的总量在增加,但利用效率不够高。2005—2018年我国总的医疗卫生机构在不断增长,2018年数量达到997 433个。其中医院数量从2005年的18 703个增加到2018年的33 009个。2005年后基层医疗卫生机构数量呈现波浪式上升趋势,在2018年达到顶峰为943 639个。除此之外,2005—2012年专业公共卫生机构的数量大体上是平稳的,2013年后其数量呈现迅速增长趋势,2015—2018年又呈现下降的态势。从我国医疗卫生机构数量变化趋势,看出我国的医疗卫生服务供给加大,利用医疗服务总量增加。另外,2005—2018年我国医疗卫生人员人数也在持续增长,2018年达到了12 303 025人。这些都说明我国利用医疗服务的总量在不断增加。不过乡村医生一直处于相对平稳的状态,2005—2011年人数呈缓慢波动增长状态,2011年的人数为1 126 443人。2011—2018年则出现下降的趋势,2018年乡村医生和卫生员的人数为907 098人。这也说明了我国基层医疗卫生队伍有待继续壮大。虽然我国利用医疗服务的总量在增加,但也存在医疗服务利用效率不够高的情况。我国2018年的病床使用率为84.2%,使用效率较高。医院病床使用率处于不断波动的状态,2005—2011年我国病床使用率不断上升,2012年的病床使用率为90.1%,而2012年后病床使用率呈现下降态势。说明我国利用医疗服务的效率还需继续提高,需要对病床使用加以监管和合理安排,促使医疗服务利用更加合理化。

最后,当前我国居民健康状况不够理想,慢性病患病率有所上升,对医疗服务的利用增加。根据2008—2018年《中国卫生健康统计年鉴》中某调查地区各年份居民两周患病率和慢性病患病率情况,大致看出我国居民的两周患病率有所提高。2018年居民的两周患病率高达32.2%,这反映出由于饮食习惯、作息时间、生活环境的改变导致人们的健康状况不够理想。并且2008—2018年按例数计算的慢性疾病患病率从157.4‰增加到342.9‰,慢性疾病的增加不仅影响人们的身体健康,还将增加居民的医疗费用支出,消耗更多的医疗服务,对医疗服务的利用增加[4]。

二、我国居民利用医疗服务的现状

(一)居民重视对医疗服务的利用,医疗负担减轻

根据2018年CFPS数据可知,居住于城市的居民有84.2%的人会在生病时及时就医,居住于农村和乡镇的居民有86.1%的人会在生病时及时就医。这体现出当前居民对于个人健康的重视程度有所提高,同时也反映出由于我国不断改进医疗服务使得居民对医疗服务的信赖程度大大提高。不仅如此,由于国家对居民健康的重视,促进医疗保险制度的完善,不断提高医疗费用报销比例,使得医疗服务逐步惠及人民大众,居民的医疗负担也在逐步减轻。另据2018年CFPS数据,当年户籍状况为农村户口的居民平均医疗总费用为3 056.72元,平均医疗自付费用为2 063.69元;户籍状况为非农户口的居民平均医疗总费用为4 601.71元,平均医疗自付费用为2 314.93元。这说明我国加大对医疗费用的报销,居民的医疗负担有所减轻。

(二)居民利用医疗服务的城乡差异较大

由CFPS数据可看出,2018年户籍状况为农村户口的居民平均医疗总费用为3 056.72元,户籍状况为非农户口的居民平均医疗总费用为4 601.71元。非农户口居民的医疗总费用明显高于农业户口居民,这反映出由于城镇地区医疗设施健全,医疗服务可及性高,医疗保障较完善使得城镇居民能够更多地利用医疗服务[5]。同时,居住地为农村的居民平均医疗自付费用为2 063.69元,居住地为市/县区域的居民的平均医疗自付费用为2 314.93元。可以看出二者在自付费用上差距较小,农村居民的医疗费用自付比例高于城镇居民,反映了农村居民参保者的医疗负担相对较高,利用医疗服务水平相对较低。

除此之外,2018年CFPS数据显示,当前有11.4%的人居住在城市,88.6%的人居住在农村和乡镇。而82.9%的城市居民在生病时能够及时就医并且选择医疗设施齐全、医院规模大、医疗技术水平高的综合医院和专科医院。85.8%的农村和乡镇居民生病时一般会选择直接为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务的基层医院,包括社区卫生服务站、乡镇卫生院、村卫生室、诊所等。这些医疗机构规模小,其主要功能是直接对人群提供一级预防。由此可见,我国居民享受的医疗服务水平城乡差异较大[6]。

(三)医疗服务的便捷性和居民对医疗服务评价不够高

据2018年CFPS数据,居民在出现身体不适的情况下,有15.8%的城市居民和13.9%的农村居民没有及时就医,一方面反映出居民对身体健康的关注度不够,另一方面也反映了我国仍然存在医疗服务便捷性不够高的情况。除此之外,我国居民对医疗服务利用评价不够高。2018年对看病点条件满意度除不适用和不知道的0.51%的居民,满意度为满意和很满意的有17 666人,占比为66.63%。满意度为很不满意、不满意和一般的有8 713人,占比为32.86%。同时,2018年对看病点医疗水平的看法除不适用、拒绝回答和不知道的0.52%的居民,认为看病点医疗水平很不好、不好和一般的有12 118人,占比为45.70%。认为看病点医疗水平好和很好的有14 256人,占比为53.77%。可以看出在总体评价较高的同时,仍有一部分居民对看病点条件满意度不高,对医疗水平评价不高,进一步反映出我国当前存在利用医疗服务效率较低的现状。

(四)我国居民健康状况不够理想,慢性病患病率有所上升,对医疗服务的利用增加

从2018年CFPS数据可知,调查对象中身体状况为非常健康、很健康和比较健康的人数为18 568人,健康状况一般和不健康的有7 946人,占比为29.97%,且过去两周身体不适的有8 350人,占比为31.49%,过去两周身体没有不适的有18 162人,占比为68.50%。这意味着两周内,被调查对象中有将近三分之一的人健康状况欠佳。同时,2018年过去12个月没有因病住院的有22 931人,占比为86.49%,过去12个月因病住院的有3 583人,占比为13.51%,意味着居民健康状况不够理想。数据中没有患慢性疾病的有22 005人,占比为83%,仍有17%的居民患有慢性疾病,会增加对医疗服务的利用。这些反映出当前我国居民健康状况不够理想,慢性病患病率有所上升,医院的就诊率有所上升,对医疗服务的利用也随之增加。

三、我国居民利用医疗服务的实证分析

(一)数据来源与变量选择

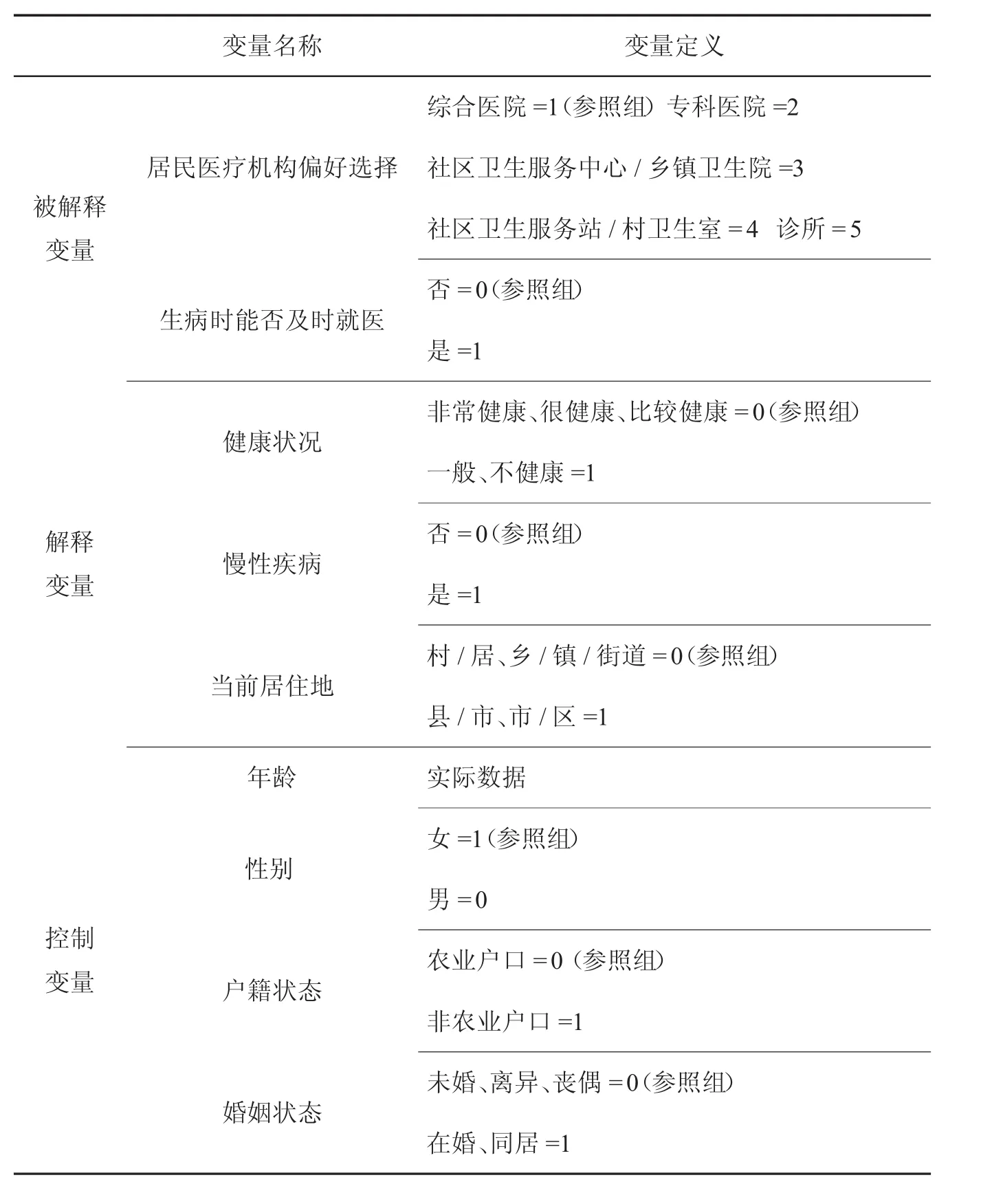

本文使用2018年CFPS数据,主要选择健康状况、慢性疾病、居民当前居住地、户籍状态、婚姻状态、年龄、性别等作为本实证分析的相关变量,剔除相关变量的缺失值以及不适用值。

本研究选取2018年CFPS调查问卷中居民的医疗机构偏好选择和生病时能否及时就医作为被解释变量,分别来源于“一般去哪里看病”和“过去两周身体不适的情况下是否看过医生”;主要选取居民的当前居住地、健康状况、慢性疾病作为解释变量,并将解释变量重新赋值,体现出不同城乡居住地居民、不同健康状况居民、有无慢性疾病居民在利用医疗服务上的差异。

选取2018年CFPS成人问卷数据中的年龄、性别、户籍状态、婚姻状态作为本实证分析的控制变量,见表1。

表1 变量名称及定义

(二)模型设定

1.计量模型选择

本文重要的被解释变量为生病时能否及时就医,用来反映医疗服务的便捷性,此变量为离散型变量,因此采用二值Probit模型进行回归估计。另外一个被解释变量为居民医疗机构偏好选择,此为多值离散型变量,如果简单使用OLS模型或二值Probit模型会使数据信息损失。因此,本文根据被解释变量的特点和已有文献的做法,选取多值选择Probit模型进行回归估计。

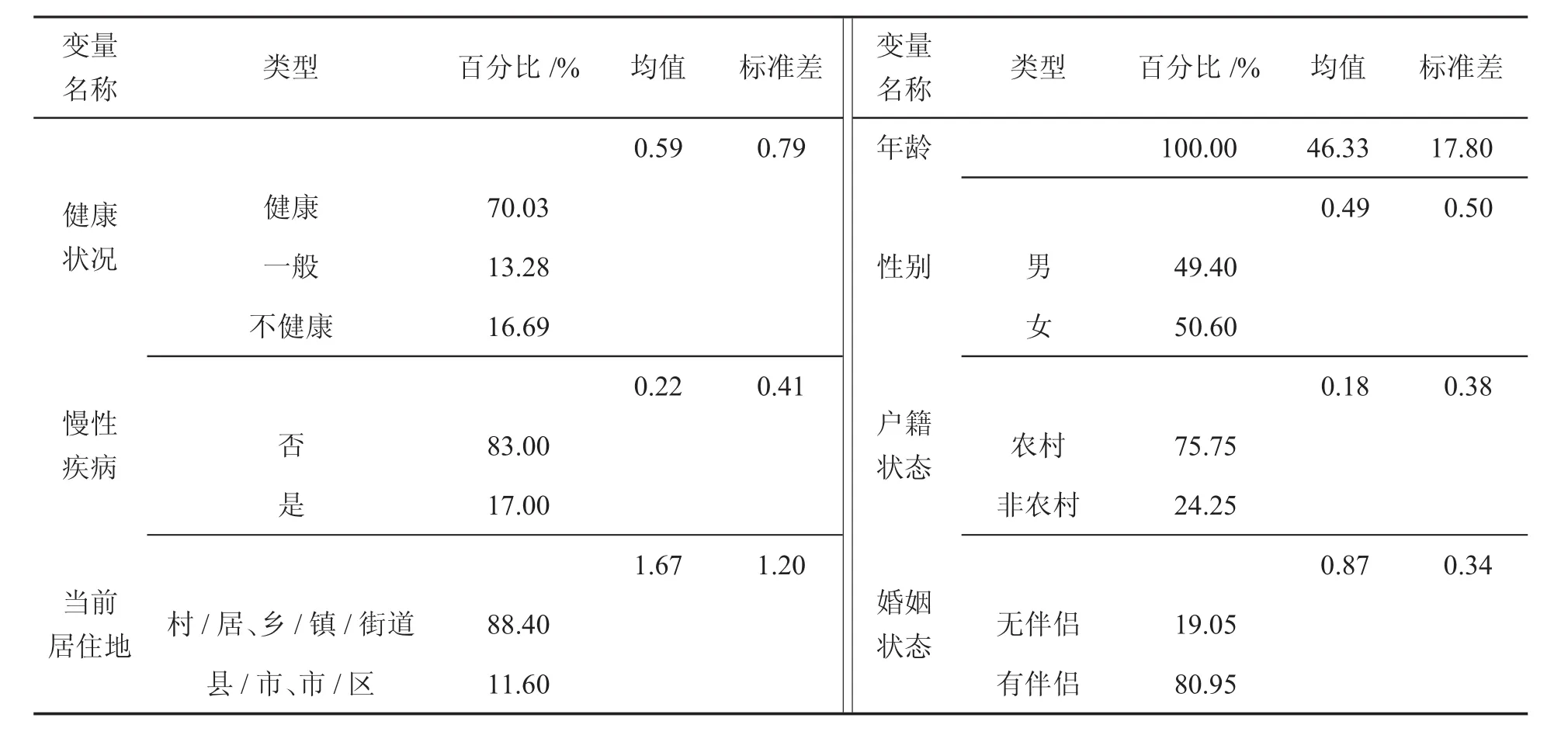

2.描述性统计分析

在调查样本中,从健康状况来看,调查对象的身体健康状况多数处于比较良好的状态,身体状况为非常健康、很健康和比较健康的人占70.03%,健康状况一般和不健康的占比29.97%;从有无慢性疾病来看,数据中没有患慢性疾病的有22 005人,占比为83%,可以看出绝大部分人没有慢性疾病,有17%的居民患有慢性疾病,会增加对医疗服务的利用;从居民当前居住地来看,有88.4%的人居住在农村和乡镇,有11.6%的人居住在县和市区,其对医疗服务的利用也必然存在一定差距。

另外,在性别方面,男性样本为13 104人,女性样本为13 410人;在户籍状态方面,样本对象户籍状态为农业户口者占比达75.75%,非农业户口者仅占比24.25%,体现了分析样本中农业户口者占绝大多数,这与我国是农业大国的情况比较吻合;婚姻状态方面,调查对象的婚姻状态大多数为有伴侣,有伴侣的(在婚和同居)样本人数为21 464人,占比为80.95%,没有伴侣的(未婚、离异和丧偶)样本人数仅占比19.05%,也体现了在中国家庭中由于家庭成员的照料一定程度上会减少人们医疗服务的购买数量,影响人们利用医疗服务,见表2。

表2 描述性统计分析

(三)实证结果分析

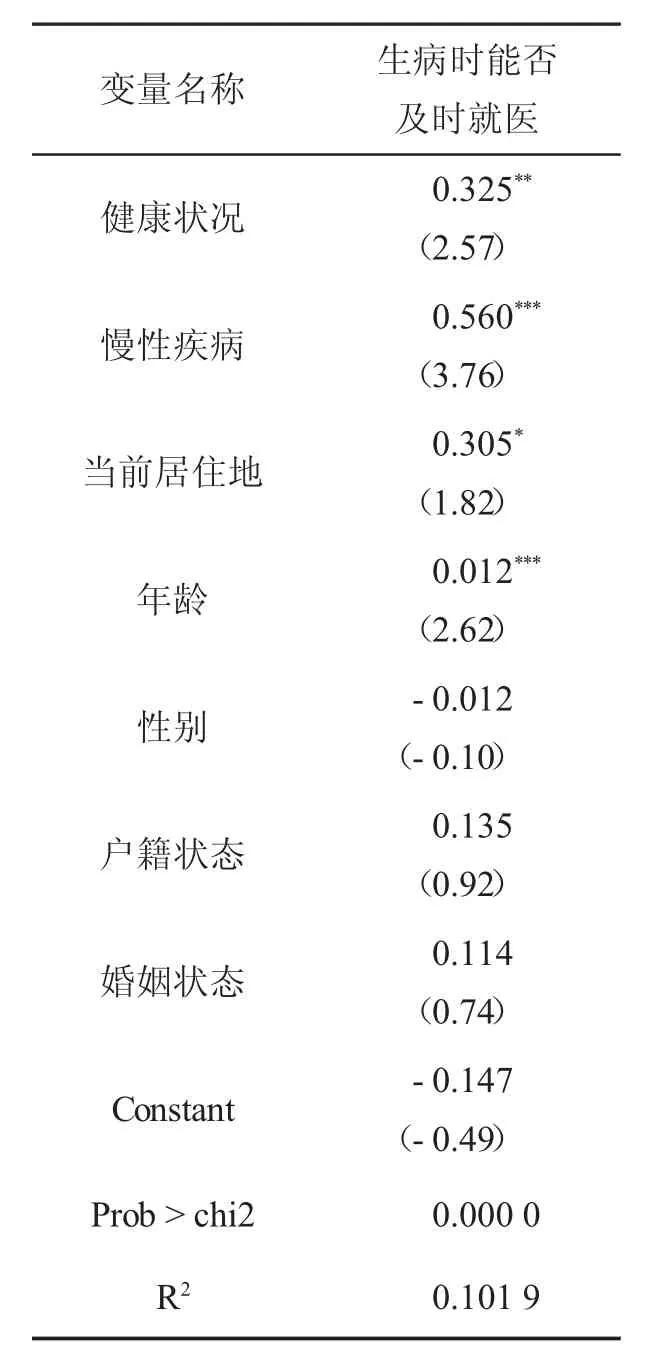

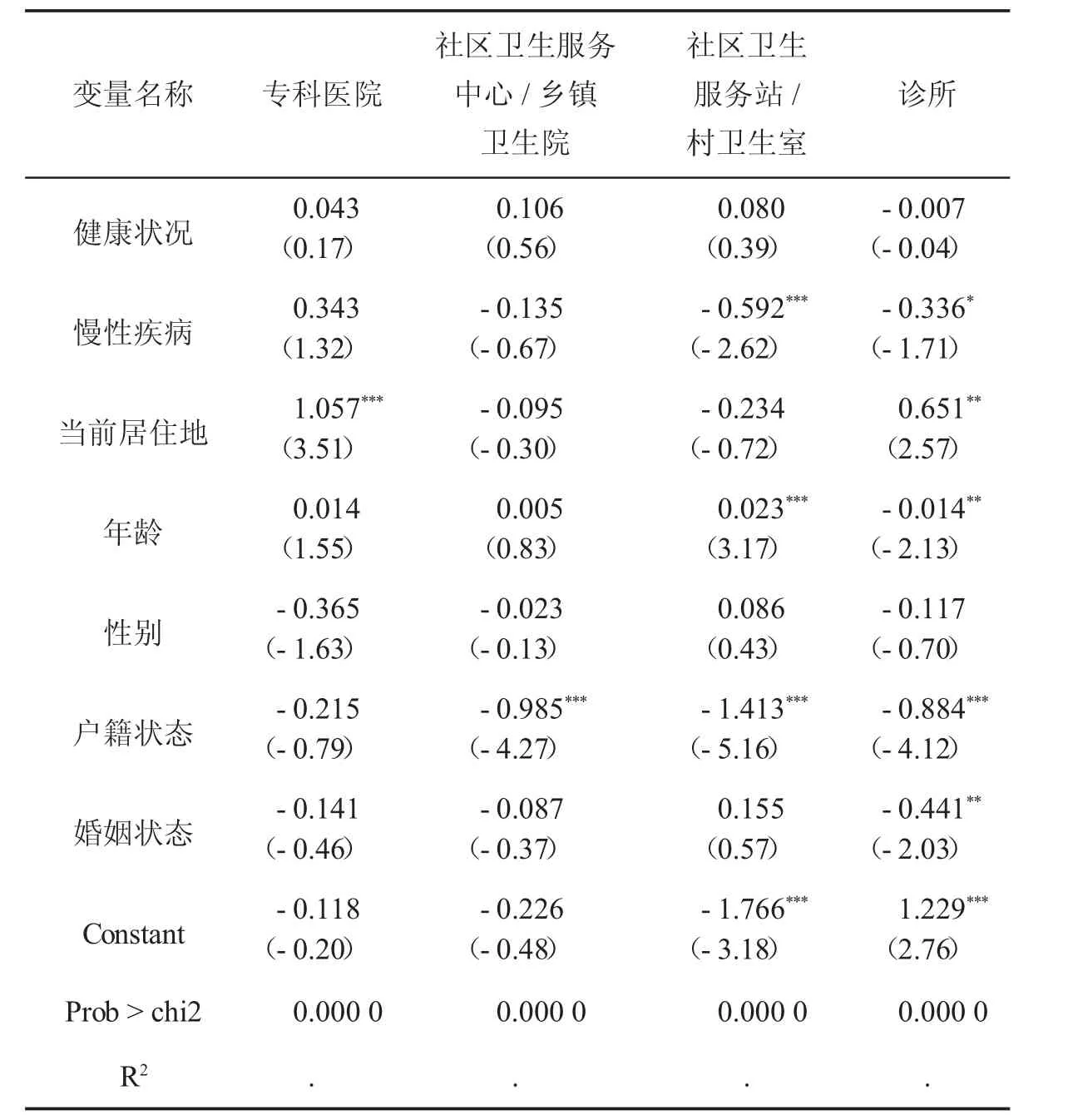

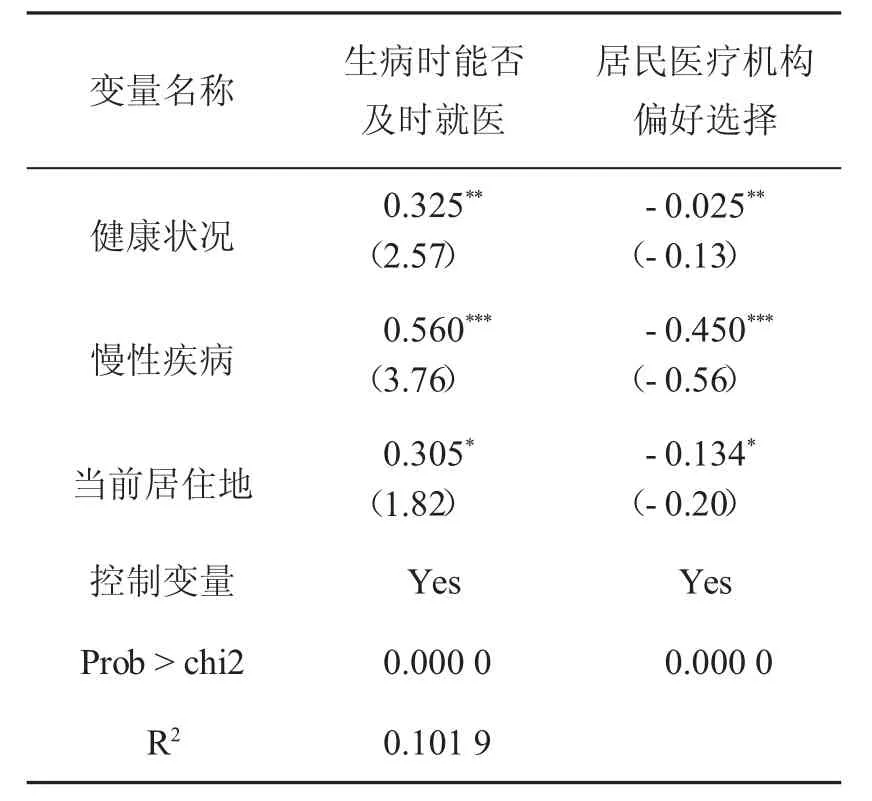

表3采用二值Probit模型展示了相关变量对生病时能否及时就医的回归分析结果,表4采用多值选择的Probit模型展示了相关变量对居民医疗机构偏好选择的回归分析结果。

表3 二值Probit模型回归结果

表4 多值选择的Probit模型回归结果

从健康状况来看,健康状况为一般和不健康的居民越能够及时就医,常年处于身体健康欠佳状态的居民会增加医疗服务的利用。从是否患有慢性疾病来看,慢性疾病患者增加了对医疗服务的利用,由于慢性疾病对人身体具有较大危害性,居民更偏向于选择医疗设备齐全、医疗水平高的综合医院和专科医院治疗,对乡镇卫生院和村卫生室等规模较小的医疗机构选择有所减少。从居民居住地来看,当前居住在县以及市区的居民更能够及时就医,且更偏好于选择综合医院和专科医院治疗,减少了对

社区医疗机构的选择。从年龄方面来看,居民的年龄与及时去医院就诊基本呈正相关,表明老年人随着年龄越大,身体状况越欠佳,到医院就诊的几率加大。从性别来看,相比于女性,男性受访者就医的几率较小一些,可能女性生病几率更大且较关注于个人身体健康。从户籍状态来看,非农业户籍的居民由于当地医疗服务便捷,更能够及时就医,但由于非农户籍居民的工作环境和工作内容较优越,对身体的消耗较小,因此去医院就诊的概率有所下降。从婚姻状态来看,有伴侣的居民由于家人对身体健康的重视,在身体不适时更能够及时就医,且因为家庭照料的缘故,使得其医疗服务的需求量下降,减少了医疗服务的利用。

(四)稳健性检验

本文为了稳健起见,对以上实证结果进行稳健性检验。把多值选择的离散变量居民医疗机构偏好选择转化为二值虚拟变量并使用Probit模型进行回归处理,进行稳健性检验。把居民医疗机构偏好选择(qp601)“一般去哪里看病”设定为:qp601=1(包含综合医院和专科医院),否则,qp601=0(包含社区卫生服务中心/乡镇卫生院、社区卫生服务站/村卫生室、诊所)。

回归结果显示,健康状况、慢性疾病以及居民当前居住地仍显著影响医疗服务利用,健康状况欠佳、患有慢性疾病以及居住在城市的居民越能够及时就医,增加医疗服务的利用,且多数会选择综合医院和专科医院。这与上述结果基本保持一致。因此,稳健性检验结果再次证明各影响因素显著影响居民利用医疗服务的结论是稳健可信的,见表5。

表5 稳健性检验结果

四、提高居民利用医疗服务水平的对策

(一)缩小城乡医疗差距,加大对农村地区医疗卫生资源的投入

由于我国当前仍处于城乡发展不均衡的状态,医疗卫生资源配置不够合理,相比于城镇地区,农村地区的医疗水平较落后,医疗服务供给不够健全。因此,必须完善现有医疗服务网络,加强地区间的流动,努力缩小城乡地区因经济差异造成的医疗资源配置不合理[7]。同时加强对农村地区医疗卫生资源的投入,进一步提高农村的医疗保障水平。

首先,进一步完善医疗卫生服务网络建设,加强不同地区间医疗服务技术的交流与联络,促进城镇医院对乡村医院的对口帮扶,以及发达地区对欠发达地区的医疗技术和医疗资源的支持。同时通过政策倾斜、资金补助等方式促进医疗资源的合理配置。积极做好高素质人才引进工作,提高农村医疗卫生人员的福利待遇,对艰苦地区和偏远农村地区的医护人员给予更多经济补助,消除他们的后顾之忧,激励更多的医护人员到农村地区提供医疗服务。

其次,继续加强农村医疗卫生机构建设。针对农村地区医疗资源相对欠缺、医疗技术水平较低的现状,我国可以通过增加医疗卫生机构、加大医疗服务的供给量等来提高居民的医疗服务利用[8]。医疗卫生机构是医疗服务的载体,在农村地区建设医疗卫生机构可以使人们方便就近就医,减少了农村居民就医的交通和住宿成本,缓解其经济压力。

最后,进一步加强农村医疗卫生队伍的建设。农村地区存在着医护人员相对缺乏、高素质医师人数较少的境况。因此,要加强乡村医生学历教育和岗位培训,政府可对基层医疗卫生人员进行适当补助,减轻其经济压力,鼓励其不断深造提高医治技能。同时可以鼓励并支持乡村地区的医护人员到城市医疗机构进行免费培训和进修,提高农村医疗卫生人员的专业技能,丰富其医治经验。

(二)提高医疗服务的便捷性,满足居民利用医疗服务需求

目前在我国仍然存在着医疗资源相对紧缺、农村医疗设备不够齐全、诊疗技术有待提高的现实情况。就医花费过高的问题会降低人们就医的积极性,影响医疗服务利用水平[9]。因此我国要不断提高医疗服务利用的便捷性,增加医疗资源的投入,同时医疗保险要不断提高医疗费用报销比例,减少居民医疗费用,消除城乡差异,保障低收入家庭也都看得起病,保障城乡居民医疗服务利用权利。同时要不断改革医疗服务的供给侧,控制药品价格和医疗费用的不合理增长,重点监管患者检查项目或药费开支等,防止医疗卫生资源的浪费,减轻患者不必要的经济压力,不断提高农村居民利用医疗服务的水平,满足广大居民的医疗服务需求。

(三)提高居民健康意识,增强身体素质,预防慢性疾病

居民健康意识越强,越关注个人的身体健康,身体素质越好,对医疗服务利用的水平就越高。因此,政府要加强教育宣传,转变居民的健康理念,提高居民健康意识和身体素质,预防慢性疾病,促进医疗服务的利用。

一方面,政府可以利用微信公众号、微博、电视公益广告等媒介宣传健康的重要性,使人们认识到健康是一切进步发展的前提,培养人们的健康意识。同时,鼓励居民养成良好的作息和饮食习惯,加强体育锻炼。同时时刻保持积极乐观的生活状态,实现高质量的生活。

另一方面,我国要不断完善医疗保障体系,包括疾病预防体系、疾病治疗体系以及慢性病康复体系[10]。开展居民定期免费体检活动,及时发现居民可能出现的健康问题,对于中老年人常见的一些慢性疾病要从以疾病的治疗为中心逐步转向以预防为中心,切实加强对慢性疾病的预防,提高人们健康水平。