鄂尔多斯盆地西南部S1–S15井区山13亚段沉积特征

史刘奇,张 瑞,王印章,王 博

(1.西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;2.西安石油大学陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安 710065)

鄂尔多斯盆地西南部天然气勘探开发至今,已有多口探井与开发井达到工业气流标准,表明该地区开发前景良好[1]。国内学者针对该区域沉积演化做了大量研究,如朱筱敏(2002)通过对鄂尔多斯西南部上古生界层序地层划分,认为该区具有河流、三角洲、滩坝等多种沉积体系[2]。刘海峰(2016)通过对鄂尔多斯西南部沉积物源及沉积特征进行研究,认为该区具有浅水曲流河三角洲沉积特征,主要发育水下分流河道、水下天然堤、水下决口扇和水下分流河道间等4种沉积微相[3]。现研究发现,该区依然存在沉积微相划分不统一,砂体展布规律不清晰等问题。本文通过对S1–S15井区35口取心井岩心观察,并结合测井相及前人研究成果,对山13亚段沉积和砂体分布特征进行研究,以期为该区油气勘探开发提供借鉴。

1 地质背景

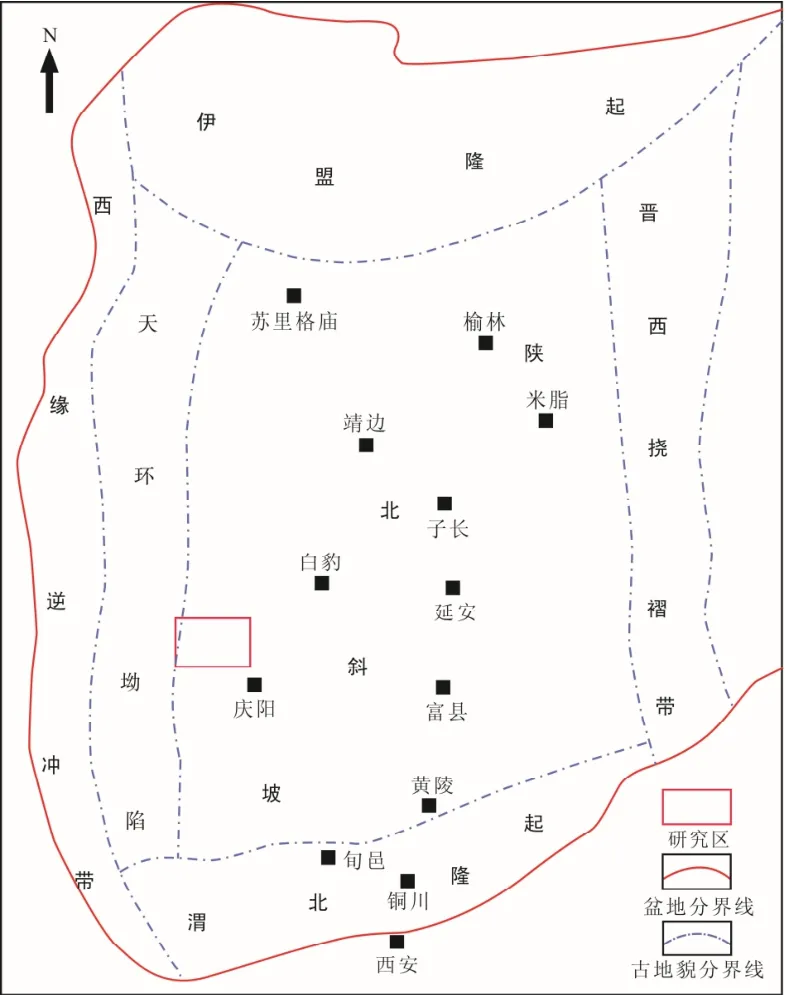

研究区位于甘肃庆阳西北方向,区域构造属于天环坳陷与陕北斜坡西南缘的交界处(图1),整体呈宽缓的西倾单斜,地势极为平缓,据前人统计坡降为6.0~10.0 m/km,倾角不足1°[4]。山西期鄂尔多斯湖盆西南部主要受控于西南物源,发育曲流河浅水三角洲沉积体系[5–7]。研究区山1段按照标志层和测井响应特征可细分为3个亚段(山11–山13),其中山13亚段为一套多期河道叠加的正旋回厚层砂岩,又称铁磨沟砂岩,是本次研究的目的层段。

图1 S1–S15井区构造位置

2 沉积相标志

2.1 岩石学特征

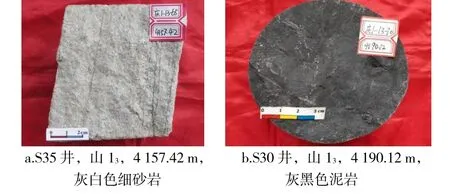

沉积岩颜色是判断沉积环境的重要依据,灰色色系往往代表弱氧化环境,黑色色系指示还原环境。S1–S15井区山13亚段发育粗–中砂岩、细砂岩、粉砂岩和泥岩等。砂岩颜色主要为灰色、灰白色(图2a),泥岩的颜色为深灰色、灰黑色(图2b)。总体上研究区沉积岩颜色较深,表明其处于水下还原条件,符合浅水三角洲水下沉积环境特征。

图2 S1–S15井区岩心照片

2.2 粒度特征

研究区山13亚段砂岩样品粒度直方图和频率曲线以“单峰型”为主(图3),少见“双峰型”。单峰粒径φ值约为1.25,说明砂岩主要属于中砂范围;粒径的平均φ值约为1.30,相对较粗;标准偏差σ1为0.56,属于分选较好的级别,说明搬运距离较远;SK值约为0.35,属于正偏态;峰度(尖度)KG约为1.30,属于中等偏尖锐(正态)。峰形和尖度均表明砂岩粒度分布相对集中,分选性较好。

粒度概率曲线以“假三段式”为主,靠近湖岸线时偶见“三段式”。“假三段式”较为常见,发育两段“跳跃”次总体,组分含量在70%左右,粒径φ值为0.75~2.75,表明砂岩为中等分选性;悬浮次总体含量较“跳跃”次总体含量偏小,含量不高于30%;悬浮次总体与跳跃次总体的截点粒径φ值为2.25~3.25(图3a),该点位置变化较小,表明水动力基本稳定。“三段式”粒度概率曲线不多见,“滚动”次总体不明显(图3b),说明山13沉积时期水动力中等–较弱。

图3 山13亚段砂岩粒度曲线

2.3 沉积构造

沉积构造特征是沉积时占优势的沉积环境和水动力条件的综合响应[8]。通过对山13亚段岩心观察发现,S1–S15井区主要发育平行层理(图4a)、交错层理、板状交错层理(图4b、4c),以及水平层理(图4d)。其中,平行层理、交错层理和板状交错层理主要发育于水动力条件较强的水下分流河道和分流砂坝沉积微相,岩性多为粗–中砂岩和细砂岩;水平层理则主要发育于水动力条件较弱的分流间湾或浅湖泥沉积微相,岩性较细,以泥质粉砂岩为主。该沉积构造反映山13沉积时期水动力条件不稳定,具有明显的强弱变化。

图4 S1–S15井区山13亚段沉积构造

2.4 测井相标志

测井曲线是沉积微相识别与划分的重要表征[9]。通过观察分析研究区自然伽马(GR)曲线发现,砂体的自然伽马曲线以箱形、漏斗形、指形以及齿状箱形叠加为主(图5)。例如S74井山13亚段自然伽马曲线在4 337.0~4 346.0 m处呈箱形,一般为水下分流河道沉积微相;4 332.0~4 333.5 m处呈漏斗形,一般发育于河口坝沉积微相;4 329.5~4 330 m处呈指形,多为席状砂沉积微相(图5a);S60井山13亚段4 425.0~4 440.0 m处自然伽马曲线呈齿状箱形叠加,砂体厚度大,为分流砂坝沉积微相(图5b)。

图5 S1–S15井区山13测井相标志

3 沉积相类型及特征

在系统分析山13亚段相标志的基础上,结合区域沉积背景,认为鄂尔多斯盆地西南部S1–S15井区山13亚段属于曲流河浅水–三角洲沉积体系,发育三角洲相和湖泊相,进一步划分为两种亚相及7种微相(表1)。下面仅对区内主要控砂的水下分流河道和分流砂坝沉积微相特征进行描述。

表1 山13段沉积相划分

3.1 水下分流河道

研究区山13亚段水下分流河道沉积微相以灰白色、灰色粗–中砂岩为主,底部见冲刷面。砂岩厚度较大,以中–厚层为主,最厚可达10.0 m以上,多见交错层理、板状交错层理、平行层理等。自然伽马曲线也多呈箱形、钟形–箱形叠加,地层发育由下而上逐渐变细的正韵律(图5a)。

3.2 分流砂坝

一般位于分流河道中部或河水与湖水的交汇处,岩性多为灰白色、灰色粗–中砂岩,偶见细–粉砂岩。砂岩粒度整体为下粗上细的正旋回,可见多期河道叠加。沉积构造与水下分流河道沉积微相相似。砂岩厚度一般大于水下分流河道砂体,最大砂岩厚度达20.0 m,自然伽马曲线多呈高幅厚层状齿化箱形叠加,底部多为突变式,且见冲刷面,顶部多为渐变式(图5b)。

4 沉积微相展布特征

研究沉积微相展布,是明确沉积相特征的主要方式之一,为弄清S1–S15井区山13亚段沉积微相平面空间展布特征,本次研究从横向展布和平面展布两个角度入手。

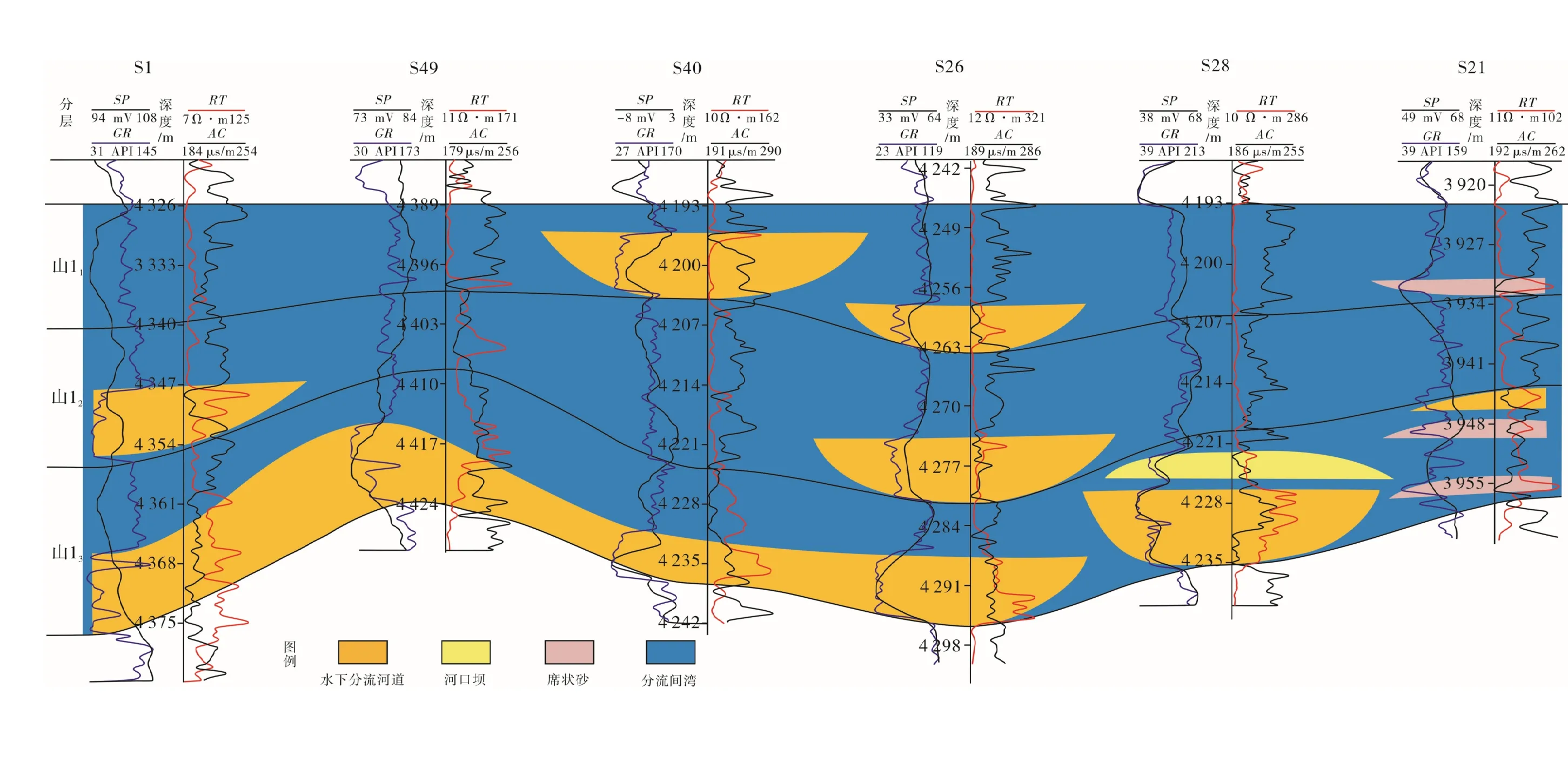

4.1 横向展布

通过在研究区建立垂直和平行物源的多条骨架沉积微相横剖面,发现山13亚段横向上以水下分流河道、河口坝、席状砂、分流间湾等沉积微相为主。以位于研究区中部偏西的南西–北东向(平行物源)的S1–S21井山1段沉积微相横剖面(图6)为例,其中,山13亚段S1井–S26井一带发育一套连续中–厚层状水下分流河道砂体;S28井附近发育厚层状分流河道砂体叠加,顶部见河口坝砂体;S21井附近发育薄层河道、席状砂砂体;其余部分主要发育分流间湾沉积微相。

图6 S1–S21井山1段沉积微相横剖面

4.2 平面展布

在对研究区山13亚段沉积微相识别与划分,以及沉积微相横剖面分析的基础上,综合砂地比数据,绘制山13亚段沉积微相平面展布和砂体厚度平面展布(图7)。由图可以看出,研究区山13亚段沉积时期南西–北东向有三条规模较大的水下分流河道进入,且在研究区中部有所交汇,河道主要分布在研究区的中部及东部区域。水下分流河道砂地比为0.3~0.7,砂体厚度普遍大于6.0 m;分流砂坝呈团块状分布在河道中部区域,砂地比为0.7~1.0,砂体厚度一般大于10.0 m;水下分流河道侧翼呈条带状将水下分流河道与分流间湾隔开,砂地比为0.1~0.3,砂体厚度一般小于4.0 m;分流间湾多分布在研究区的边缘位置,砂地比较低,一般小于0.1,砂体厚度不大于2.0 m。

图7 S1–S15井区山13亚段沉积微相及砂体平面展布

5 结论

(1)研究区山13亚段属于曲流河浅水–三角洲沉积体系,主要发育三角洲相和湖泊相,可细分为三角洲前缘和浅湖两种亚相,以及水下分流河道、分流砂坝、分流间湾、分流河道侧翼、河口坝、席状砂、浅湖泥等7种沉积微相。

(2)水下分流河道和分流砂坝沉积微相是研究区主要控砂微相,也是寻找气藏的主要有利相带。研究区主要发育三条南西–北东向分流河道,呈条带状展布于研究区中部,且砂体规模大;分流砂坝沉积微相呈团块状分布于河道间,面积虽小,但砂体厚度大,可作为下步井位部署的重点关注区域。