居住地区人口构成与婚姻途径对婚姻移居女性生育的邻里效应

摘要:本文着眼于说明影响居住在中国台湾地区的婚姻移居女性生育水平的因素中,居住地区人口构成所产生的邻里效应。本研究构建了一个说明框架,旨在说明基于婚姻移居女性居住地区的人口构成观察到的生育子女数量的差异取决于婚姻途径,并验证从该框架得出的假设是否适用于从中国的大陆地区嫁至台湾地区的女性。更具体地说,如果居住地区内来自大陆的移居人数增加,并排他地加强与他们的接触、交流和互动,由于婚姻移居女性的不稳定和脆弱地位,对生育的影响可能是负面的。然而,对于通过婚姻中介结婚、社会经济条件和个人网络较差的婚姻移居女性来说,来自大陆的移居人口越多,她们的社会适应就越顺利,与生育有关的信息和资源也就越多,从而有利于生育子女数量的增加。本文对台湾地区的《2018年新住民生活需求调查》的原始数据进行分析。此外,利用台湾地区的行政数据,生成了代表21个市和县的人口构成和社会经济水平的变量,并将这些区域变量整合到个人层次的调查数据中进行分析。分析结果发现,在控制了各种社会人口学因素之后,居住区的人口构成和婚姻途径对生育水平有显著影响。本文的验证结果进一步证实了居住地区人口构成的邻里效应假说。

关键词:婚姻移居女性的生育;邻里效应;居住地区的人口构成;婚姻途径;婚姻中介;台湾地区的婚姻移居女性

中图分类号:C921.3

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2021)05-0062-12

交通、通讯的发展和全球化的洪流导致国际人口移徙的迅速增加以及价值观的变化,东北亚许多社会的婚姻率正在发生变化。跨越种族、国籍、国境和文化障碍的跨境婚姻(cross-border marriage)不再是局限于特定的职业群体、地区或某些阶层的现象,并且被视为多种婚姻形态之一。根据中国台湾地区的婚姻登记数据,1998至2020年期間,与台湾地区居民结婚的非台湾籍人士累计人数分别为52.6万人和9.3万人[1]。在台湾地区,包括非台湾籍人士在内的夫妇共生育了11 341个孩子,占2019年总出生人数的6.4%[1]。这些新生儿已经占据了台湾地区人口构成的重要部分。近年来,面对台湾地区的低出生率和人口老龄化,人们为提高生育率做出了许多努力,这也引起了学术界和政策层面对婚姻移居女性的重视。

可以观察到的是,婚姻移居和国际移民工人根据其原国籍、职业、婚姻及移民途径等条件来选择居住地区,并且在聚居或工作的地方建立市场、进行宗教活动和形成独特的饮食文化。当同一种族、出身地区以及共享文化的人形成共同体(ethnic enclave)或交流群体时,移居人口通过这些团体进行多种形式的信息交换、接触和互动。由此,他们的生活、态度、价值观和行为将受到影响。婚姻移居女性对与生育相关的态度和行为也不例外。

生育是一种个人行为,受到个人和夫妇间的社会人口学、经济特征等微观因素的影响。然而,与此同时,诸如个人和夫妇周围的环境以及政府的政策和制度等宏观方面的影响也不容忽视。特别是对于婚姻移居女性,由于她们相对弱势和不稳定的地位,当地社区的环境或氛围会影响她们对子女的态度、价值观和生育行为,因此,有必要关注其邻里效应。然而,邻里效应的实证检验伴随着分析所需的聚集层次变量不能广泛获得的困难。由于在社区层面上影响个人态度、价值观和行为的变量非常有限,验证邻里效应的研究尚未能充分展开。

本研究的目的在于,以居住在中国台湾地区的大陆地区女性配偶为分析对象,了解居住地区的人口构成对婚姻移居女性生育的邻里效应。此外,本文还试图区分并分析不同的婚姻途径,即通过婚姻中介或通过亲属、朋友和同事等个人网络结婚的移居女性在居住区人口构成的邻里效应方面的差异。本研究将《2018年新住民生活需求调查》[2]原始数据和台湾地区的行政数据中的市级和县级层次的地区变量进行整合,试图对婚姻移居女性的生育水平和行为进行比较分析。本研究的分析结果为生育水平的邻里效应提供了一个详尽的理论解释框架。此外,这将成为指明台湾地区生育政策和多文化政策方向的重要依据。

一、婚姻移居、居住地区的人口构成以及结婚路径的邻里效应

1.移居台湾地区的婚姻

台湾地区在过去三十多年里经历了生育水平急剧下降、国际婚姻增加等人口变迁[3-5]。年轻人中推迟或避免结婚的趋势日渐普遍,造成了社会经济条件不利的或生活在农村地区的男性很难在婚姻市场上找到配偶的状况,这使得中国台湾地区男性在中国大陆地区或东南亚国家寻找配偶[6-8]。

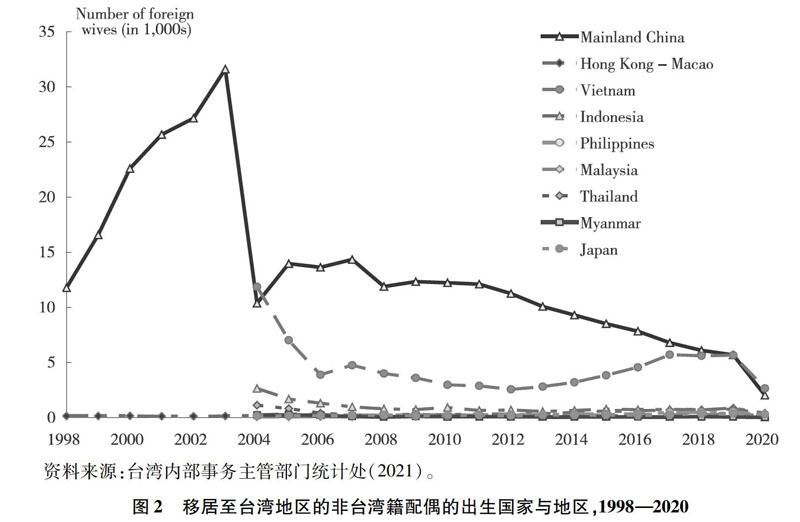

在台湾地区,非台湾籍人士结婚的比例一直维持在很高的水平,仅次于中国香港地区和新加坡。如图1所示,在1990年代末和2000年代初,非台湾籍配偶的人数持续快速增加,2003年达到5.5万人的高峰;2003年,台湾地区所有婚姻中与非台湾籍人士结婚的比例最高,达到31.9%;2008年以后一直维持在2万人左右;到2020年,由于新冠肺炎疫情,非台湾籍配偶人数下降到1.1万人,跨地区婚姻比例也随之下降至8.7%[1]。

从台湾地区的婚姻登记数据来看,非台湾籍妻子比非台湾籍丈夫多得多。例如,在1999年至2002年期间,与台湾籍男性结婚的非台湾籍女性人数是与台湾籍女性结婚的非台湾籍男性的十倍以上。此外,绝大多数非台湾籍配偶来自大陆地区。如图2所示,除越南外,东南亚国家的婚姻移居女性比例一直维持在相对较低的水平。需要指出的是,自2003年以来,来自中国大陆的婚姻移居女性的数量急剧下降。根据台湾地区的婚姻登记数据,1998至2020年期间,婚姻登记共341.6万件,其中非台湾籍女性为52.6万人,而来自大陆的女性为30.40万,占非台湾籍女性人数的57.8%。

2.地区外人口流入的邻里效应

对社会学者来说,关注社区或共同体属性对个人行为的影响并不是什么新鲜事。社会唯实论(social realism)的各种形式,包括作为社会学起点的涂尔干(Emile Durkheim)的社会事实(social fact),都强调社会、组织和群体对个体行为的影响。同时,参照群体理论(reference group theory)认为个体的态度和行为受参照群体的影响。然而,由于测量这些影响力的方法论上的困难和现有数据的局限性,大多数实证研究侧重于分析个体层次变量之间的关系或规律性,这在生育研究方面也不例外。事实上,有关当地社区的社会人口学和环境特征对个人生育行为的影响的深入分析仍然很不充分[1,9]。

邻里效应可以包括各个方面,如与周围的人互动,地区内设施或制度,地区社会规范、人口结构等[10]。居住地区的人口构成对婚姻移居女性生育行为的邻里效应可以从适应(adaptation)和少数群体地位(minority status)两个角度来解释。首先,从适应的角度来看,假设移居人口在定居过程中适应当地社区的子女数量、家庭规模以及与生育相关的规范和行为,并努力保持与当地人相似的生育水平。移居人口受其所在群体或居住地区成员对生育的态度、价值观、规范和行为的影响,并具有模仿他们的倾向。舒尔茨·尼尔森(Schultz-Nielsen)[11]将这些邻里效应分别称为内在的相互作用(endogenous interaction)和环境相互作用(contextual interaction)效应。前者强调受与周围的人互动过程的影响,后者则强调受周围的人或环境特性的影响。利用社会网络(social network)的概念来分析与社区或群体成员之间的互动对生育行为产生的影响的研究也是同一脉络[12-16]。

在一项使用中国数据的研究[17]中,由于全国范围内统一实施一孩政策,以及严格的户籍制度限制了地区之间的流动,选择性(selectivity)和内生性(endogeneity)的问题得以解决。该研究结果证实,地区内邻近家庭的生育影响到个别家庭的生育。在一项使用来自非洲加纳的数据分析周围环境对生育水平的影响的研究中,研究者不仅考虑了客观环境,如当地卫生、住房和其他设施,还考虑到与邻居和同事的实际互动等因素。分析的结果表明,该地区的物理环境以及与该地区内邻居或同辈群体的互动都对生育水平产生显著影响[18]。一项分析丹麦数据的研究还认为,邻居在解释生育行为方面有影响,并且当种族单一时,这种影响力更大[11]。

一项分析地区内部特征(endogenous residential sorting)对生育决定影响的研究表明,邻居素质(neighborhood quality)与生育有负相关关系[19]。换句话说,拥有高人力资本的父母为了孩子的学业而来到高质量的地区,结果降低了生育水平。研究发现,对教育高度重视的周边环境和高质量的地区往往因为高昂的住房和生活费用对生育决定产生不利影响。此外,除了地区、邻居、同辈群体之外,还有研究表明兄弟姐妹对个人的生育决定和行为也有影响(sibling effect)[20-21]。

本研究的重点是利用聚集层次的人口构成数据来研究结构和环境的邻里效应。通过将重点放在居住地区的人口构成上,可以假定它将对婚姻移居女性的各种设施、环境和个人之间的互动以及社会资本的构建产生影响。先前在韩国和中国台湾地区进行的研究发現,婚姻移居女性的生育水平根据其出生国家和地区略有差异,但大体上比当地人低[4,22-24]。在婚姻移居女性中观察到的这些现象和生育水平的差异可以用少数群体地位(minority status)的观点来解释。即,在新进入的当地社区中,移居人口作为少数群体处于不利地位;这种少数群体地位,在控制个人的社会经济特征的情况之下,独立地影响和降低生育率水平[25-27]。特别是,当配偶的年龄或教育水平之间的差距很大时,除了文化和语言上难以适应的问题之外,地位的不稳定性和脆弱性也会倍增[28]。

在这种情况下,如果同一民族的人口或同辈群体增加,比起积极参与和适应当地的主流社会,婚姻移居女性更有可能进入民族飞地(ethnic enclave),并保持其强大的民族和文化特性。此外,她们经常意识到并经历社会孤立或歧视[29-31],而且这很有可能会对生活满意度或生育产生负面影响[32]。在这里,进入民族飞地并不一定以本民族共同体的地域性或物理性的形成为前提[30]。即使未达到形成本民族共同体的规模,如果居住地区同一民族的人口或同辈群体达到一定水平,通过与之接触、交流和互动,可以假设婚姻移居女性对子女的态度、价值观和生育行为会受到影响。

3.婚姻途径的调节效应

与少数群体地位(minority status)的观点相反,居住地区的人口构成特征对移居人口的社会适应和生育的影响可能是相反的。首先,随着居住地区移居人数的增加或多样化,社区和移居人口之间的联系和交流也随之增加。因此,移居人口的异质性可能会被稀释,对他们的接纳程度可能会增加[33-34]。

关于居住地区的人口构成在提高结婚移居女性生育水平方面的邻里效应,可做如下类比。在有可以分享经验的邻居或同事时,生育和抚养孩子会更轻松、更愉快。同时,这不仅节约与生育和养育子女相关的经济和时间成本,而且还可以互相提供情感支持和建议[20]。如果居住地区中有许多婚姻移居人口,由于他们具有婚姻移居人口的特征,有助于克服不利条件。对非台湾籍人士的歧视或行为可能会减少[35]。情况相似的人们之间通过情感交流和信息交换,可以起到减少生育恐惧的作用。另外,如果周围有可以共享养育经验的群体,不仅能节省实际费用,还能减少心理负担,从而起到积极考虑生育并做出决定的效果。这种积极影响在非台湾籍人口大量涌入和定居点支持项目活跃的地区尤其明显。在韩国,事实证明,外国移民的涌入在短期内提高了该地区婚姻移居女性的生育水平,并缩短生育间隔[9,28]。

本研究认为婚姻途径在解释居住地区人口构成和移居女性生育水平的因果框架中具有调节作用。通过婚姻中介结婚并移居至台湾地区的女性,其社会经济条件相对较差,在当地社区的人际网络薄弱。此外,其所要承受来自夫家传宗接代的压力也相对较大。因此,婚姻移居女性可能希望通过生育来稳定或加强自己在家庭内的地位[36-37]。

因此,在本研究中,假设通过婚姻中介结婚的移居女性,随着居住地区内的移居人数的增加,其生育水平也会越高。相比之下,对于通过原籍或移居地的人际网络结婚并移居台湾地区的女性来说,调节作用的方向被少数群体地位(minority status)的观点所扭转。换句话说,移居在居住地区的比例和生育率水平将形成负相关关系。

4.假说

在这项研究中,假设即使控制了各种社会人口学因素,居住区的人口构成也会对婚姻移居女性的生育水平产生有意义的影响。如果在居住地区中国大陆的移居人口或同辈群体的人数增加,并充分促进与他们的交流和互动,则婚姻移居女性不稳定和脆弱的地位对生育的负面影响将更大。这种负面的邻里效应被认为特别适用于通过从原籍或台湾地区的亲戚、朋友和同事的介绍而结婚,并保持强大个人网络的婚姻移居女性。

但是,本研究认为,如果通过婚姻中介结婚并且社会经济条件相对较差的移居女性人口,居住地區人口构成的影响方向可能会改变。如果大量大陆移居人口进入居住区并启动定居支援项目,可以预计通过信息交流、情感支持和经验分享,他们能够顺利适应社会。而且,这很可能有助于提高她们的生育水平。基于以上讨论,本研究要验证的假说如下:

(1)居住地区的人口构成和婚姻途径将对婚姻移居女性的生育水平有显著影响。 这种效果在控制了个人的社会人口统计学特征和居住地区的社会经济水平之后依然显著。

(2)来自大陆的移居人口在居住地区中所占比例越高,婚姻移居女性生育的子女数量就越少。尤其对于通过人际网络结婚的移居女性而言,这种负相关关系更明显。

(3)随着从大陆移居的人数或比例的增加,通过婚姻中介结婚的大陆移居女性其生育子女数量越多。

二、分析资料与研究对象

1.资料与主要变量

为验证上述研究假设,本文以《2018年新住民生活需求调查》[2]的原始统计数据作为分析资料。然后,利用行政数据[1,38],计算出8个城市、13个县的社会、经济和人口指标,并将这些指标整合到调查数据中进行分析。

本研究中验证婚姻移居女性生育的邻里效应的关键解释变量是与居住地区人口构成有关的变量和与婚姻途径有关的变量。这些变量的操作化如下:

大陆移居人口比例:指截至2018年(调查当时)中国大陆移居人口在台湾地区各市和县人口中所占的比例。这个变量是利用台湾地区的行政数据计算出来的,涵盖21个市和县。

婚姻途径:指以何种方式结识配偶并结婚的形式,原调查数据分为8类。本研究将婚姻途径重新编码,具体为:(1)原籍地区或台湾地区亲友同事的人际网络;(2)婚姻中介;(3)其他婚姻途径。在回归分析中,为了验证这3种婚姻途径的效果,生成婚姻中介和人际网络的虚拟变量(dummy variable),并以其他途径作为参照组。此外,为了根据不同婚姻途径来区分大陆移居人口比例对生育子女数量的影响,本研究中将两个虚拟变量分别与来自大陆的移居人口比例生成相互作用项,并将其用于回归分析。

本研究将个人层次的各种社会人口学特征作为控制变量,以便更准确地观察居住地区的邻里效应。此外,还准备了21个市和县的大学毕业生比例、经济活动参与率和每户平均可支配收入,作为控制变量纳入回归分析。此外,虽然增加了非台湾籍人士在居住地区中的比例和社会经济指标等变量,但由于分析过程中出现共线性(collinearity)或多重共线性(multicollinearity)的问题,将其排除在最终回归模型之外。

2.分析对象的社会人口学特性

本研究的分析对象是截至2018年与台湾籍男性结婚的大陆籍婚姻移居女性。为了保持分析组的同质性,将大陆女性配偶的年龄限制在54岁以下,并且排除了从中国香港和澳门地区移居的女性配偶。本研究的最终分析对象共8 031人。

在表1中,根据不同的婚姻途径将分析对象分为3组来列出其社会人口学特征。该表列出了使用《2018年新住民生活需求调查》计算出来的个人层次变量的值。此外,还提供了使用行政数据生成的居住城市或县的聚集层次变量的平均值。首先,从结婚途径的分布来看,在这8 031名分析对象中,通过出身地区或台湾地区亲戚、朋友、同事等人际网络结婚的婚姻移居女性占54.0%,所占比例最高。通过婚姻中介和其他途径结婚的女性分别为651人和3 047人,分别占8.1%和37.9%。

根据不同的结婚途径,婚姻移居女性夫妇间的社会人口学特性呈现出明显的差异。从年龄来看,通过人际网络结婚的婚姻移居女性的年龄最大,其次是通过婚姻中介结婚的女性。通过其他途径(例如业务关系、旅行、互联网和出国留学)结婚的移居女性中,年龄小于34岁的占34.0%。从教育水平来看,通过其他途径结婚的女性接受大学教育的比例明显较高,通过婚姻中介结婚的移居女性最低。台湾籍丈夫的教育水平虽然比大陆妻子高很多,但根据不同的结婚途径,其出现的偏差相似。另外,家庭收入也根据结婚途径呈现出相似的偏差。

婚姻移居女性在婚姻持续时间上也因婚姻途径而异。通过婚姻中介绍结婚的女性婚姻持续时间最长,其中超过181个月的人数比例高达40.3%。相反,通过其他途径结婚的婚姻移居女性,其婚姻持续时间低于60个月的比例达17.0%。婚姻移居女性的平均再婚率为13.5%,但这一比例因结婚途径而异;通过个人网络结婚的女性,其平均再婚率为15.5%,通过婚姻中介绍结婚的女性为13.2%,通过其他途径结婚的女性则为10.6%。台湾地区男性的平均再婚率为22.6%,但通过婚姻中介结婚的再婚率则较低,仅为18.7%。

关于台湾籍丈夫从事白领职业的比例,在通过其他途径结婚的夫妇中最高,为36.3%;而通过婚姻中介结婚的最低,仅为11.2%。妻子的就业比例依次按通过婚姻中介、个人网络和其他途径结婚的顺序排列。可以判断出,妻子的就业水平与居住地区有关。通过其他途径结婚的移居女性在城市居民中所占比例很高,而通过婚姻中介结婚的则有39.8%居住在农村地区。与公婆同住的婚姻移居女性比例高达42.0%。通过婚姻中介结婚的夫妇中,大多数(50.7%)与公婆同住;这一比例在通过个人网络结婚的移居女性中,则只有39.8%。

在本研究中,非台湾籍移民和大陆移居人口在居住地区的平均比例分别为2.3%和1.5%,二者在不同的婚姻途径上无显著差异。此外,该地区的大学毕业生比例和代表社会经济水平的家庭可支配收入水平,在通过其他途径结婚的移居女性所居住的地区相对较高;而在通过婚姻中介结婚的移居女性所居住的地区则较低。通过婚姻中介结婚的移居女性,其居住地区的经济活动参与率略高。最后,居住地区的平均生育子女数量按通过婚姻中介、其他途径和个人网络结婚的类别排序,但差别不是很大。

三、居住地区的人口构成、婚姻途径和生育

1.居住地区的人口构成、婚姻途径和生育地图

首先,本研究利用行政数据反复绘制21个城市和县的人口构成地图,并与生育地图进行比较,试图找到有意义的关系模式。比较图3中的地图(a)、(b)和(c),外国移民及大陆移居人口的比例与婚姻移居人口的生育水平没有明确的关系。然而,如图4所示,如果根据婚姻途径将大陆婚姻移居人口的比例分为三组来绘制地图,则与婚姻移居人口的生育水平地图有显著关系,如图3(c)。换句话说,通過原籍或移居地的个人网络(如亲戚、朋友和同事等)结婚的类别中,移居人口比例与居住地区的婚姻移居人口的生育水平(图4(a)和图3(c))有明显的负相关关系。通过从图5(a)中所示的散点图中排除金门(可以视为异常值),计算得出的相关系数为-0.51。相比之下,通过婚姻中介结婚或通过其他途径结婚的类别中,移居人口比例与居住地区的婚姻移居人口生育水平总体上呈正相关(图4(b)和图3(c))。而且,这种正相关关系可以通过图5(b)所示的散点图得到证实。

然而,值得注意的是,通过绘图发现的关系模式是在没有控制与人口构成和生育水平相关变量的影响下呈现出来的。特别是,当分析单位中的行政区域数量很少时(如本研究中使用的台湾地区数据),就更难找到这种关系的规律性,而且由于与其他变量的关联性,很难排除这种关系是伪关系(spurious relationship)的可能性。

2.回归分析

本研究中,在个人层次上各种社会人口学变量和社区中社会经济变量的影响控制下,研究了居住地区人口构成对婚姻移居女性生育的邻里效应[尽管本研究试图将非台湾籍移居人口的比例作为代表当地社区人口构成的变量纳入回归分析模型中,但由于该变量与作为主要解释变量的大陆移居人口比例构成共线性(collinearity)的问题,而被排除在最终分析模型之外。此外,笔者还试图将生育间隔(从结婚到第一次分娩,从第一次分娩到第二次分娩)作为因变量进行回归分析,但由于原始数据中存在许多关于结婚和分娩时间的信息不足或不一致的情况,故决定不展示该分析结果。]。 表2给出了影响婚姻移居女性生育子女数量因素的回归分析结果[当误差项方差相等、无自相关,误差项不能满足与自变量线性无关的假设时,一般认为,多层模型比同时使用个人层次变量和集体层次变量的一般回归分析模型更为精准。在某些情况下,固定效应模型估计回归系数的标准误差小于实际误差,因此会高估统计显著性[39-40]。但是,在这些问题不太严重的情况下,两种分析模型的结果在大多数情况下不会有所不同[41]。然而,台湾地区的城市和县的数量仅为21个,人口构成作为地区层次的说明变量,其方差(variance)很小,因此不宜采用多层次模型。鉴于这些观点,本文仅呈现具有简单明了的解释逻辑的一般回归分析的结果。]。

首先,从表2(模型1)中显示的婚姻途径变量的回归系数来看,生育水平最高的组是通过其他途径(参照组)结婚的移居女性,其次为通过人际网络结婚的移居女性,最低的是通过婚姻中介结婚的移居女性。本研究证实,即使在控制个人层次的社会人口学变量和居住地区特性的影响之后,作为关注焦点的大陆移居比例的邻里效应仍然显著。从表2(模型1)中可以看出,居住地区的大陆移居比例越高,生育子女数量则越少。但是,可以判断,上述结果是通过个人网络结婚的移居女性比例占据总体样本的54.0%所致。

居住地区人口构成的邻里效应因婚姻途径而异。即,考虑到表2(模型2)中显示的相互作用项的回归系数,可以发现在通过人际网络结婚的移居女性中,大陆移居人口的比例对生育水平具有很强的负面影响。来自大陆的移居人口越多,与他们的接触、交流和互动越多,婚姻移居女性就越有可能表现出孤立的适应形式,而不是被同化。而且,这不利于她们生育水平的提高。这一解释与图4(a)和图5(a)散点图中所示的通过个人网络结婚的婚姻类别中,移居人口比例与婚姻移居女性生育水平之间的负相关关系是一致的。

相反,通过婚姻中介结婚的移居女性,居住地区内大陆移居人口的比例越高,她们的生育水平反而越高。社区内人口构成的负效应与通过婚姻中介结婚的夫妇的社会经济地位有关。对于这些婚姻移居女性而言,她们的社会经济条件和人际网络相对较差,来自大陆的移居人口越多,她们的社会适应就越好,与生育有关的信息和资源也就越多,因此生育子女数量就会增加。

在表2中,因为控制了婚姻持续期间的影响,婚姻移居女性的年龄和出生子女数量呈负相关。此外,妻子的教育水平、夫妇再婚、妻子的就业与生育子女数量呈负相关。研究发现,家庭收入和与公婆同住可以提高生育水平。在以家庭为中心的台湾地区,与公婆同住可能会增加生育的压力。此外,这也会为之后的养育孩子提供支持。另一方面,虽然确认了丈夫从事白领工作和城市居民的生育水平较低,但如果控制其他变量的影响,其偏差并不显著。最后,在居住地区的特征变量中,大学毕业生比例在控制其他变量后仍然维持着降低生育水平的负面影响。

四、结语

随着交通和通讯发展以及全球化的趋势,以婚姻和工作为目的的国际流动正在增加。国际移民可对当地社区的人口构成产生直接影响。定居当地社区生育子女,作为当地社会成员生活的婚姻家庭女性更是如此。因此,关于外国移民的学术研究领域也在以各种方式扩大。尤其是近年来,对婚姻移居的适应、融合和生育,以及对婚姻移居的歧视和态度的关注有所增加。此外,学者们并非只是以个人特点来探索这些主题,而是试图将社区层次的聚集变量用作解释变量来进行分析。婚姻移居女性很可能遭受不利的社会经济条件和不稳定的状况,因此,她们更有可能受到当地社区的环境和构成特征的影响,并敏锐地做出反应。

在这种背景下,本文试图回答以下三个问题。首先,邻里效应的理论和假设是否适用于婚姻移居女性?更具体地说,婚姻移居女性的生育水平是否根据社区人口构成的环境特征显示出有意义的偏差?第二,当移居人口在总人口中所占比例很低的情况下,如何从方法论上测定和验证社区人口构成对个人生育的影响?第三,社区的人口构成对生育水平的影响,对于通过婚姻中介结婚、社会经济条件和个人网络较差的婚姻移居女性来说,是否也是一致的?

本文試图以居住在台湾地区的大陆婚姻移居女性为研究对象,探讨居住地区人口构成对生育水平的邻里效应。以往的研究表明,大量外国移民或同一种族的移民涌入居住地区会对婚姻移居女性的生育水平产生独立的影响[10,28-29,38]。基于以往在韩国进行的主要研究结果,考虑到台湾地区的实际情况,本文补充了人口构成的邻里效应的理论解释框架。此外,本文通过结合台湾地区的《2018年新住民生活需求调查》数据和市县两级的行政数据来验证这一主张。同时也考虑到人口构成的邻里效应在婚姻途径上的差异。

本文的分析结果支持以下假说:即,婚姻移居女性的生育水平随居住地区的人口构成呈现出显著差异。作为社区属性的人口构成有助于说明婚姻移居女性生育水平的差异,这一点在夫妇间的社会人口学特征和居住地区的社会经济特性得到控制后也是如此。随着居住区内大陆移居人数的增加以及与他们的接触、交流和互动的加强,婚姻移居女性的不稳定和脆弱地位会对生育水平施以消极影响。然而,研究发现,居住地区人口构成的邻里效应取决于婚姻途径。换句话说,对于通过婚姻中介结婚、社会经济条件和人际关系相对较差的婚姻移居女性而言,来自大陆的移居人口越多,她们的社会适应性就越好,能获取的与生育相关的信息和资源也越多,从而有助于生育子女数量的增加。

本研究的分析结果表明,需要对当地社区人口构成与生育水平之间的因果关系进行更深入的研究。以往在韩国进行的研究中,外国人的流入效应和长期累积效应的系数方向是不同的;种族规模(如仅仅是外国人数量的增加)的影响方向也不同[10,29,31,38]。今后,有必要通过增加聚集层次变量的可用性和应用复杂的方法,以便更详细地分析人口构成的邻里效应。期待将本研究的分析框架应用于婚姻移居活跃的日本、新加坡、中国香港等地,或者将分析对象扩展到国际移民工人。通过比较不同社会环境下扩展分析对象所得出的分析结果,可以对当地社区人口构成的邻里效应进行理论上的阐述和补充。

本文在邻里效应的测量方面具有以下的局限性。首先,在使用台湾地区的行政数据来计算人口构成和社会经济指标时,仅局限于21个城市和县。人口构成作为本研究的主要解释变量,其方差(variance)较小。此外,必须承认,台湾地区行政单位作为人口构成的分析单位比邻里效应理论假设的“邻居”(neighborhood)概念要宽泛得多。今后,如果补充诸如统计调查划区的人口构成等信息,预计将有可能对周围的影响进行更复杂的分析。其次,本文所使用的台湾地区《2018年新住民生活需求调查》数据因未包括来自东南亚的婚姻移居女性的国籍信息,造成分析上的困难。因此,以她们为对象,验证同一民族群体的邻里效应是不可能的。因此,本文考察了大陆移居人口在居住地区的比例对大陆婚姻移居女性生育子女数量的影响。最后,本研究所使用的资料包含结婚日期的信息,但准确性和一致性都很差。因此,不可能准确地计算、分析婚姻和初次生育之间的间隔。因此,本研究放弃了对生育间隔的分析,而着重于对生育子女数量的分析。然而,尽管存在这些局限性,本文的意义在于本地社区的人口特征和婚姻途径对个人的生育水平有着重要的影响,并在此基础上提出了一个解释人口构成邻里效应的理论框架。(翻译:何椅鋆)

参考文献:

[1]台湾内部事务管理部门统计处.台湾内部事务管理部门统计月报[DB/OL].[2021-01-12].https://www.moi.gov.tw/files/site_stuff/321/1/month/month_en.html.

[2]2018年新住民生活需求调查[DB/OL].[2021-01-12].doi:10.6141/TW-SRDA-AB200001-1.

[3]HERAN F.Demography and Population Policy:is it Possible to Draw Any Lesson from the French Case?[R].Seoul:KIPP (Korea Institute of Population Problems) Demographic Forum,2005.

[4]KIM D S.Status of Foreign Wife and Fertility:a Comparative Analysis of Korean and Chinese Data[C]// Institute of Population and Aging Research.Cross-Border Marriage:process and Dynamics.Seoul:Hanyang University,2008:285-319.

[5]YANG W S,SCHOONHEIM M.Minority Group Status and Fertility:the Case of the‘Foreign Bridesin Chinese Taiwan[C]//Asian Cross-border Marriage Migration:demographic Patterns and Social Issues.Amsterdam:Amsterdam University Press,2010:25-103.

[6]HSIA H C.Transnational Marriage and Internationalization of Capital:the Case of the “Foreign Bride” Phenomenon in Chinese Taiwan[J].Quarterly Journal Taiwan Social Study,2000(1):45-92.

[7]HSIA H C.The Unquiet Migration of Fictive Commodity:an Introduction to Labor Migration[J].Quarterly Journal Chinese Taiwan Social Study,2002,48:1-13.

[8]CHEN Y H.Intercultural Marriage and its Impact on Fertility in Chinese Taiwan[R].Tokyo:International Conference on Declining Fertility in East and Southeast Asian Countries,2006.

[9]金斗燮.居住区种族构成对婚姻移民女性生育水平的邻里效应:韩国和中国台湾数据的再检验[J].韩国人口学,2018(2):151-177.

[10]GALSTER G C.The Mechanism(s) of Neighborhood Effects:theory,Evidence,and Policy Implications[R].Scotland:Paper presented at the ESRC Seminar Neighborhood Effects:theory and Evidence,2010.

[11]SCHULTZ-NIELSEN M L.Peer Effects in Fertility:the Effect of Children in the Neighborhood[D].Denmark:Aarhus University,2010.

[12]BONGAARTS J,WATKINS S C.Social Interactions and Contemporary fertility Transition[J].Population and Development Review,1996:639-682.

[13]ENTWISLE B,RINDFUSS R R,GUILKEY D K,et al.Community and Contraceptive Choice in Rural Thailand:a Case Study of Nang Rong[J].Demography,1996(1):1-11.

[14]TEITLER J.The Impact of the Los Angeles Neighborhood Variation in Youth Sexual,Fertility and Educational Outcomes[R].Princeton:Working paper of Center for Research on Child Wellbeing,1998.

[15]KOHLER H P,BEHRMAN J R,WATKINS S C.The Density of Social Networks and Fertility Decisions:evidence from South Nyanza District,Kenya[J].Demography,2001(1):43-58.

[16]SAMPSON R J.MORENOFF D J,GANNON-ROWLEY T.Assesing “Neighborhood Effects”:social Processes and New Directions in Research[J].Annual Review of Sociology,2002,28:443-478.

[17]LI H B,ZHANG J S.Testing the External Effect of Household Behavior:the Case of the Demand for Children[J].Journal of Human Resources,2009(4):890-915.

[18]WEEKS J R,GETIS A,HILL A G,et al.Neighborhood and Fertility in Accra,Ghana:an AMOEBA-based Approach[J].Annals of the Association of American Geographers,2010(3):558-578.

[19]TUMEN S.Fertility Decisions and Endogenous Residential Sorting[J].Regional Science and Urban Economics,2012(1):78-87.

[20]KUZIEMKO I.Is Having Babies Contagious? Estimating Fertility Peer Effects between Sibling[R].Cambridge:Harvard University,2006.

[21]LYNGSTAD T H,PRSKAWETZ A.Do Siblings Fertility Decisions Influence Each Other? [J].Demography,2010(4):923-934.

[22]CHENEY Y H.The Significance of Cross-Border Marriage in a Low Fertility Society:evidence from Chinese Taiwan[J].Journal of Comparative Family Studies,2008(3):331-352.

[23]金斗燮.外國配偶身份和社会资本对生育的影响[J].韩国人口学,2008(3):1-26.

[24]KIM H S,KIM K H,JUN K H.Mate Selection Pattern and Fertility Differentials among Married Immigrants in Korea[C]//Cross-Border Marriage:global Trends and Diversity.Seoul:Korea Institute for Health and Social Affairs,2012:235-278.

[25]GOLDSCHEIDER C,UHLENBERG P R.Minority Group Status and Fertility[J].American Journal of Sociology,1969(4):361-372.

[26]SLY D F.Minority Group Status and Fertility:an Extension of Goldscheider and Uhlenberg[J].American Journal of Sociology,1970(3):443- 459.

[27]KIM D S,SONG Y J.Neighborhood Effects of Ethnic Composition on Fertility among Foreign Wives in South Korea[J].Development and Society,2015(3):389-410.

[28]金斗燮,宋有镇.居住地区外国人妻子的比例和家庭结构对婚姻移民女性的生育率产生的影响:邻里效应的验证[J].韩国人口学, 2013(1):51-74.

[29]金斗燮.居住地区民族构成对婚姻移民女性的社会活动和适应类型的影响:邻里效应的检验[J].韩国人口学,2014(1):1-29.

[30]金斗燮.居住地区民族构成对婚姻移民女性的差别体验和主观健康认知的邻里效应[J].家庭与文化,2015(4):34-61.

[31]金斗燮,李智元.居住地区的民族构成特性对婚姻移民女性的生活满意度产生的影响[J].家庭与文化,2015(2):130-156.

[32]李珉娥.移民前后的网络对婚姻移民女性心理安全感的影响:关于抑郁与生活满意度[J].保健与社会科学,2010(1):31-60.

[33]ALLPORT G W.The Nature of Prejudice[M].Cambridge:Addison-Wesley,1954.

[34]SIGELMAN L,WELCH S.The Contact Hypothesis Revisited:Black-White Interaction and Positive Racial Attitudes[J].Social Forces,1993(3):781-795.

[35]闵智善,金斗燮.居住地区的外国人比重对外国人的社会距离感产生的影响[J].韩国人口学,2013(4):71-94.

[36]HE Y Y,KIM D S.Neighborhood Effect of Ethnic Environment on Fertility Behaviors among Marriage Immigrant Wives in Chinese Taiwan:does Commercialized Marriage Make a Difference? [R].Shanghai:The 4th Asian Population Association Conference,2018.

[37]KIM D S,HE Y Y,LEE Y J.The Relationship between the Ethnic Composition of Neighborhood and Fertility Behaviors among Immigrant Wives in Chinese Taiwan[J].Asian Population Studies,2020(2):201-219.

[38]台湾方面统计资讯网.县市重要统计指标[DB/OL].(2021-01-15).http://statdb.dgbas.gov.tw/pxweb/Dialog/statfile9.asp.

[39]RAUDENBUSH S W,BRYK A S.Hierarchical Linear Models:applications and Data Analysis Methods[M].2nd ed.Thousand Oaks,CA:Sage Publication,2002.

[40]GUO S Y.Analyzing Grouped Data with Hierarchial Linear Modeling[J].Children and Youth Services Review,2005(6):637-652.

[41]金斗燮,姜南俊.回歸分析:基础与应用[M].坡州:罗南出版社,2008.

(责任编辑:杨 洋)

收稿日期:2021-01-13

基金项目:

韩国政府(教育部)和韩国研究财团(NRF-2017S1A3A2065967)。

作者简介:

金斗燮,男,韩国首尔人,博士,汉阳大学社会学系教授、博士生导师。研究方向:婚姻移居和低生育率的社会人口学。