大尺度地幔动力学研究的现状和展望

钟时杰

美国科罗拉多大学物理系,科罗拉多州,博尔德市

0 引言

地球动力学研究的主要目的是理解地球内部的物理过程和动力学,为解释地表和地球内部各种观察数据和现象提供物理机制方面的框架,并对地球不同时间尺度和空间尺度的演化进行基本描述.和地球动力学相关的观测和现象包括发生在地表的,比如地形、重力异常、构造变形、地震火山分布、板块运动和演化历史等;也有关于地球内部的观测和推测,这些观测主要是基于地震学研究的地球内部地震波速结构,以及通过对岩石的矿物物理和地球化学分析,也能得到对地球内部热动力结构和演化过程的推测.

地球动力学覆盖众多重要的地球科学问题,这篇综述只能重点讨论以下几个大空间和大时间尺度的地球动力学问题.第一,现今地幔的长波结构,俯冲板块,地幔柱的结构,及其形成的机制和动力学意义;第二,过去地质时期可能的地幔结构和地表的大尺度构造(如超级大陆,火山活动)的关系;第三,板块构造的起源,及其对地球演化的影响.在讨论这些问题中,我将会注重总结观测资料,并讨论物理机制和模型,以及它们对观测资料提供的解释,我也会指出现在研究结果的不足,及未来可能的研究方向.

1 现今地幔的结构和动力学

1960年代板块构造学说(Wilson, 1965; McKenzie and Parker, 1967; Morgan, 1971)和1980年代地震层析成像技术(Dziewonski, 1984; Woodhouse and Dziewonski, 1984)为地球动力学的发展起了决定性的作用.板块运动的动力必然来源于地幔的热对流,而地震层析成像技术揭示了地幔热对流的结构.

1.1 相关的基本观测事实

过去四十多年的地震层析成像研究揭示了以下两点关于地幔结构的重要共识(Su et al., 1994; Li and Romanowicz, 1996; Su and Dziewonski, 1997; van der Hilst et al., 1997; Grand et al., 1997; Ritsema et al., 1999, 2011; Masters et al., 2000; Grand, 2002; Montelli et al., 2004; Zhao, 2004; Panning and Romanowicz, 2006; Houser et al., 2008;French and Romanowicz,2015).第一,下地幔的结构由长波结构控制,尤其是波长20000 km的二阶结构(图1);第二,在核幔边界附近,这个二阶结构尤其显著,它主要是由环太平洋的地震波快速体和非洲及太平洋下面的两个大的慢速体组成的,这两个慢速体有时也简称为LLSVP(图1b).这些下地幔的环太平洋的快速体和地表的环太平洋的俯冲带有明显的相关性,一般被认为是来自地表的冷的俯冲块体(Dziewonski et al., 1977).

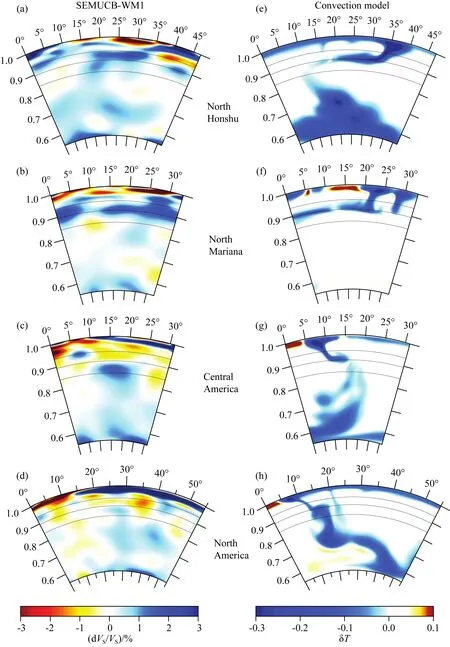

在区域性的空间尺度上,地震层析成像的结果,虽然有更多的不确定性,但以下的基本的结论也被普遍接受(van der Hilst et al., 1991; Fukao et al., 2001; Zhao, 2004; Ritsema et al., 2011; Fukao and Obayashi, 2013;French and Romanowicz, 2015)(图2).第一,很多俯冲带地区(如中美洲,北美地区)的地震波快速体,即俯冲板块,从上地幔延伸到下地幔及核幔边界(图1a,1b,2c,2d).第二,在包括西太平洋俯冲带地区,俯冲板块在上、下地幔的交接处(即410 km到670 km深度的地幔转换区)由垂直或倾斜走向变成了水平走向(van der Hilst et al., 1991),在日本俯冲带,这样水平走向的俯冲板块在地幔转换区的水平长度能达到2000 km(Fukao et al., 2001; Zhao, 2004; Ritsema et al., 2011; Fukao and Obayashi, 2013;French and Romanowicz, 2015)(图2a, 2b).在一些水平俯冲块体下面的下地幔,地震波快速体依然存在.Fukao和Obayashi(2013)指出有些地区的俯冲板块在1000 km的深度也变成水平走向,但是并不是所有的层析成像的结果都显示这样的结果,因此这个结论争议较大(Goes et al., 2017; Mao and Zhong, 2018).第三,区域性的慢速体,一般被称为地幔柱结构,在夏威夷、冰岛等地区存在于从上地幔,到下地幔,甚至核幔边界等不同的深度(Montelli et al., 2004; Zhao, 2004).最近的研究显示,地幔柱结构在1000 km深度以上显得更狭窄一些(French and Romanowicz, 2015).但是一般认为,对低速体的地幔柱结构的层析成像比对快速体的俯冲板块结构的成像会更困难,因此也具有更大的不确定性(如,Montelli et al., 2004).

图2 地幔S波波速异常

除了和地表的板块运动有明显的相关性,地幔的波速结构也和其他的地表观测和现象有明显的关系.第一是关于重力位异常,即大地水准面异常的.大地水准面异常是最重要的地球物理观测量之一,比如二阶大地水准面异常控制地球自转轴在地球上的走向,因此控制真极移.中-长波的大地水准面异常和地表的质量异常即地形(比如海洋和大陆的地形)没有直接关系,所以一直被认为由地幔里的质量即密度异常造成的.长波(二阶,三阶)大地水准面异常和下地幔结构有很好的相关性,特别是长波大地水准面的正异常在非洲和太平洋的LLSVP之上(Anderson, 1982; Hager et al., 1985)(图3a,1b).但是在中波(四阶以上)波段,大地水准面的正异常基本都发生在俯冲带(Chase, 1979; Hager and Richards, 1989)(图3b).第二是关于地表的热点火山的.热点火山和俯冲带的岛弧火山不同,大多发生在板块内部,常被认为由地幔深部的动力过程控制.确实,大多热点火山发生在非洲和中太平洋,在下地幔的大型慢速体即LLSVP之上(Anderson, 1982; Hager et al., 1985; Torsvik et al., 2006)(图4a),很多的热点火山也和区域性慢速体的地幔柱结构有直接相关性(Courtillot et al., 2003).

图3 观测的大地水平面异常:从2阶到12阶(a)和4阶到12阶(b).地幔对流模型计算得到的相应的大地水平面异常(c,d)(Mao and Zhong, 2021a)

图4 热点火山、LIP分布和地幔S波波速异常(Becker and Boschi, 2002)(a),过去30亿年的岩浆活动随时间的变化(Ernst and Bleeker, 2010)(b), 及过去5亿年的LIP随时间的变化(Torsvik et al., 2008a)(c).图4b标示了重要的地质构造事件,图4c还标明了LIP的纬度,及非洲和太平洋LLSVP及Pangea的关系

除了层析成像,地震学研究还可以揭示出地幔物质地震波波速的各向异性(Long and Becker,2010)和可能的化学成分的不均一性(Su and Dziewonski, 1997; Masters et al., 2000),而这些观测结果又能为地球动力学的研究提供重要的信息.关于波速的各向异性及其在地球动力学上的研究,读者可以参见Long和Becker(2010)的综述.不同种类波速的联合层析成像显示,P波和S波比值在核幔边界处有异常(Su and Dziewonski, 1997),S波和体模波波速异常在LLSVP结构区内成负相关(Masters et al., 2000).对地震波形的模拟研究也显示,在LLSVP结构的边界,波速变化的梯度异常的大(Wen et al., 2001; Ni et al., 2002; He and Wen, 2009,2012).地震波速的各向异性的研究也显示其在LLSVP结构之内和之外有不同的特性(Cottaar and Romanowicz, 2013; Lynner and Long, 2014).这些结果表明LLSVP结构内的化学成分可能和其周围地幔的化学成分不同(Masters et al., 2000;Garnero and McNamara, 2008; McNamara, 2019).但是,也有些地震研究的结果显示LLSVP的化学成分不一定有异常(Koelemeijer et al., 2017).

1.2 基本动力学意义

这些由地震层析成像和波形模拟得到的地幔结构,以及与板块运动、热点火山活动及大地水准面异常的关系,对理解地球内部的动力过程有重要的作用.

第一,下地幔的环太平洋地震波快速体和地表俯冲带的相关性表明,地幔的对流应该是全地幔的(图5a),而不是在上、下地幔分层对流的(Hofmann, 1997; Grand et al., 1997).也就是说,俯冲板块从地表一直下沉到下地幔及核幔边界.而从质量守恒来说,地幔上升流比如地幔柱也应该从下地幔,最可能从核幔边界,上升到上地幔和岩石圈底部.这和1990年代前流行的上、下地幔分层对流的模式是绝然不同的(图5b).分层对流的模式宣称上、下地幔分别形成自己的对流体系,而它们之间仅有很少的物质交换.也就是说,俯冲板块的物质在上、下地幔边界(670 km深度)停止了向下的运动.下地幔的环太平洋快速体和地表俯冲带相关性的结果在1990年代对这个分层对流模型提出严重的挑战,但为全地幔对流模型提供了强有力的支持(Hofmann, 1997; Grand et al., 1997).

图5 地幔对流的示意图

虽然现在全地幔对流模式在地球科学界得到广泛的接受,简短地讨论一下当年的上下地幔分层对流模式仍然很有意义(读者可以参看Hofmann(1997)的综述).分层对流模式主要是建立在一些地球化学证据上的(Allègre et al., 1996; Zindler and Hart, 1986),比如一个常用的论据是基于玄武岩的惰性元素同位素比例值.我们可以用3He/4He作为例子来讨论.3He是地球形成时期就存在的,即原始的;而4He却是可以通过U和Th放射性衰减而不断地产生的.洋中脊玄武岩(MORB)的3He/4He比值比较均匀,但是热点火山的玄武岩(OIB)的3He/4He却有很大的变化,其中有些比值远高于MORB的.对这个观测结果的一个解释是,MORB的地幔源是被熔化,除气过的,而这个曾经发生的熔化过程导致了MORB的地幔源的均匀化和He的减少,特别是原始的3He减少,这样就导致MORB的3He/4He值较低.OIB的地幔源是没有经历熔化和除气过程的,即比较原始的地幔岩石.这样的地幔岩石由地幔柱流从地幔深部带到岩石圈底部,产生熔融和OIB,这也导致了OIB的高3He/4He值,而有些OIB里的低3He/4He值则可能是由于地幔柱上升过程中,在上地幔与周围地幔混合造成的.分层对流模式声明下地幔是由比较原始的地幔物质组成,而上地幔则是由经历过熔化和除气过程的地幔物质组成.其他的地球化学论据,包括基于其他同位素和不相容元素的分析,基本上多是说明地幔里有二个(或更多的)化学储层,一个是产生MORB的储层,另外的是产生OIB的储层(Hofmann,1997).

近年来,为了解释和调和地震学所支持的全地幔对流模式,和地球化学的不同化学储层的观测证据,一些研究质疑这些化学储层的相对体积.基于142Nd同位素的研究认为产生MORB的储层可能占地幔体积的90%以上,而产生OIB的储层只是核幔边界附近,在非洲和太平洋下面的两个大型的低速体即LLSVP(Boyet and Carlson, 2005)(图5c).这个观点和前面提到的从地震学研究得到的LLSVP是一个化学异常区的观点是一致的.

第二,热点火山和核幔边界的低速体(即LLSVP)的相关性(图4a)表明热点火山应该有其在下地幔的深部动力源,并更进一步支持全地幔对流模式(Hager et al., 1985).这个推论在地幔动力学上是很合理的.如果具有负浮力的俯冲板块,如同地震层析成像所显示的那样,从地表一直下沉到下地幔及核幔边界,而由于物质守恒,回升流一定在远离俯冲板块的地方,比如在中太平洋和非洲的下地幔.而回升流也应该是热的,具有浮力的.无论LLSVP的化学成分是否异常,这些地幔的回升流应该是从LLSVP开始的(如,Zhong et al., 2000a; McNamara and Zhong, 2005a;Li et al., 2019a).

热点火山和地幔柱的关系是Morgan(1971)建立用来解释大洋板块上的火山链:地幔热柱上涌,导致减压熔融和地表的火山,当大洋板块从相对固定的地幔热柱上面水平移动过去,就会形成与板块运动方向一致的火山链.Morgan的这个提议,导致了用热点火山作为参照系来定义的全球板块运动模型(如,Minster and Jordan, 1978).但Morgan构想的地幔热柱和地震层析成像得到的热点火山下的地幔低速体,以及LLSVP结构有较大的不同(Montelli et al., 2004; French and Romanowicz, 2015),而地幔柱是否在地幔中固定更是一个在板块运动学(Molnar and Stock, 1987)及地幔动力学上有争议的问题(Steinberger et al., 2004; Li and Zhong, 2019).这个问题我会在以后的章节里继续讨论.

第三,以地震层析成像得到的地幔结构为地幔流的驱动力,全地幔对流模式成功地解释了大地水准面异常,而且对地幔的黏性结构给出重要的约束(Hager, 1984; Hager and Richards, 1989; Ricard et al., 1993).如果前面提到的两个推论是建立在相关性上的,那这第三的结论是建立在定量化的数学物理模型上的,即地幔流动方程上的.地幔的波速结构可以通过热力学关系转换成密度(即浮力)结构,比如快速体对应的是冷的、大密度的地幔物质,而慢速体对应的是热的、小密度的.地幔内的密度异常会导致重力位异常(可以由Poisson方程来确定),但这些密度异常,也是浮力,会引起地幔流,而地幔流导致地表和核幔边界上的动力地形(地幔流和动力地形都可以通过流体力学方程,即Stokes方程来确定).这些地表和核幔边界的动力地形受地幔的黏性结构影响,也会影响到地表的重力位异常.全地幔流动的地球动力学模型显示二阶、三阶的大地水准面异常主要是由下地幔的结构控制(图1,3a),比如非洲和中太平洋的LLSVP和其上面的热的、低密度的地幔结构,对产生非洲和太平洋的长波大地水准面正异常起着决定性作用.如果要产生俯冲带上的中波段(四阶及以上的)的大地水准面正异常(图3b),下地幔的黏性必须要比上地幔的高30倍左右(Hager and Richards, 1989).

这些基于地震层析成像得到的地幔结构和不同观测现象的相关性的简单推论,及简洁的定量化的数学物理模型,充分显示了全地幔对流模式在理解大尺度地幔动力学的有效性.这个基本思路由1990年代开始逐渐建立,到现在已经成为大尺度地幔动力学研究的基本框架.

1.3 地幔对流的数值模型——含运动学边界条件的模型

地球动力学研究的基本目的是在一个物理框架下解释地表和地球内部的观测结果,从而理解地球内部的动力过程.地幔动力学模型是建立在质量、动量和能量守恒定律上的,研究地幔的热量释放和其效应(Schubert et al., 2001).地震学家Jeffreys可能是最早研究地幔热不稳定和地幔热对流的地球物理学家(如,Jeffreys,1930)(有意思的是他却一直不接受大陆漂移和板块构造学说(Jeffreys,1970)),而地幔对流的构思在大陆漂移学说提出后就基本形成(Holmes,1944),最基本的地幔对流的守恒方程在1970年代也已定型(如,McKenzie et al., 1974).地幔对流的基本原理是:地幔作为流体,在重力作用下的冷却过程中,是不稳定的,不稳定性会导致地幔流动,以此更有效的释放地幔里的热,而导致地幔冷却.因为这些联立的守恒方程是非线性的,数值模型是一个必须也是有效的研究手段(如,McKenzie et al., 1974;Zhong et al., 2007).

一个很基本的地幔动力学问题是:由地震学观测到的地幔的三维结构是如何形成的?哪些物理过程和参数是决定性的因素?关于这个问题的更详细的综述可以参看Zhong和Liu(2016),而在这里我只给一个总结.有一点要说明的是,虽然1.2节提到的地幔流动模型比较完善地解释了观测的大地水准面异常,但该模型用层析成像的地幔结构作为输入(Hager and Richards,1989),所以不能回答地幔结构是如何形成的问题.要回答这个问题,必须考虑和时间相关的演化过程,即地幔对流过程中的能量守恒问题和方程.首先需要理解的一个问题是,板块的尺度和运动对地幔对流的尺度和流动有紧密的关联(Hager and O′Connell, 1979),也就是说板块俯冲带是地幔对流的下降流,而洋中脊附近应该是地幔对流的上升流.所以板块的尺度(比如太平洋板块有10000 km的宽度)对地幔对流的尺度起决定性的作用(图6).这个思路的根本依据是板块及板块运动本身是地幔对流的一部分,即板块是地幔对流的表面热边界层(如,Davies,1999).

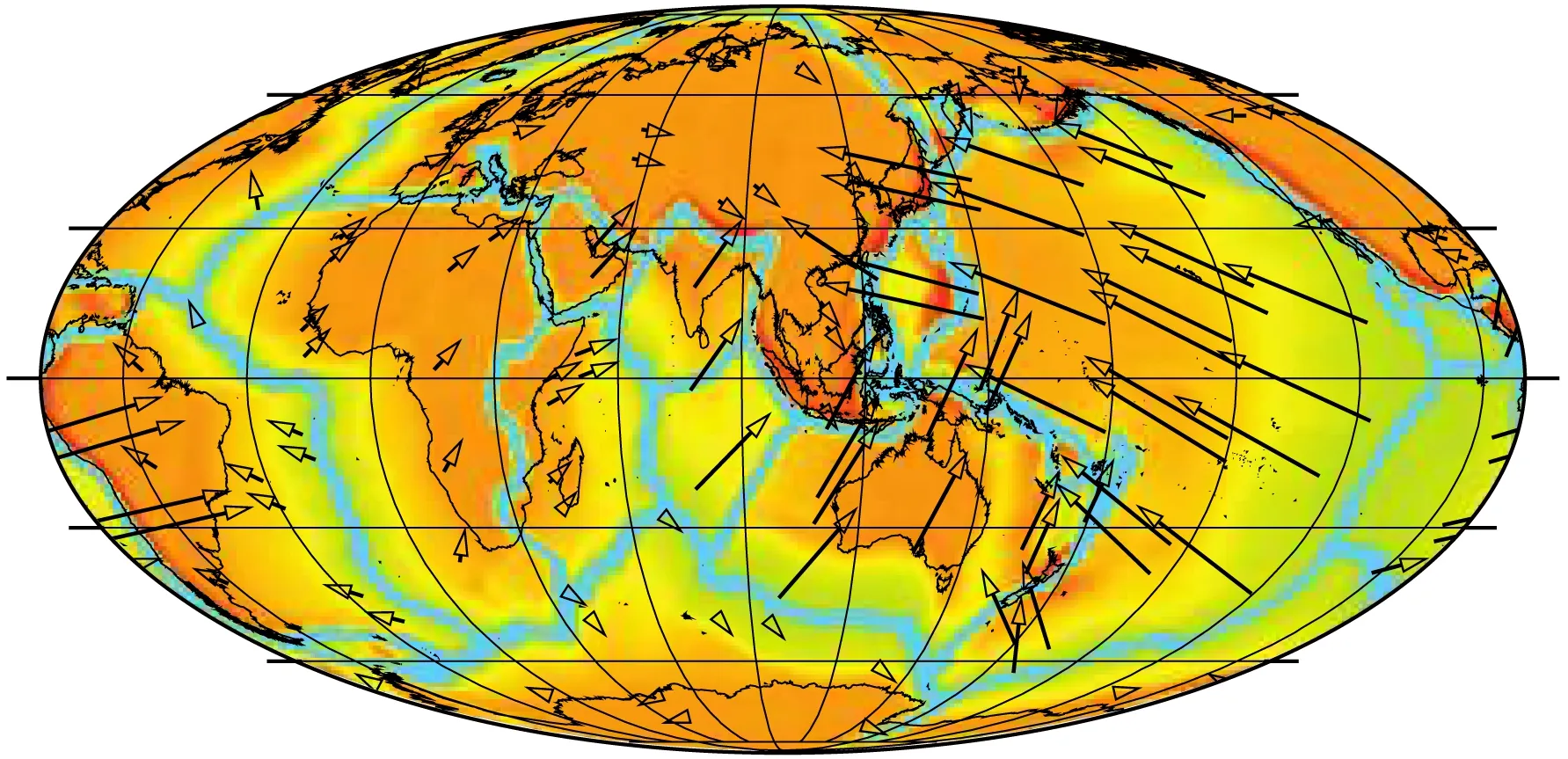

图6 现代地球的板块结构及板块运动速度.浅蓝色代表弱的板块边界,其他颜色代表深部(80 km左右深度)岩石圈的黏性(Mao and Zhong, 2021a)

根据这个思路,一些地幔对流数值模型,利用重建的板块运动的历史作为和时间相关的速度边界条件(即运动学边界条件)来计算,预测现在的地幔结构,并取得了一定的成功.通过和层析成像地幔结构的比较,这些模型也验证了地幔对流过程的一些重要因素.比如,利用自早白垩纪(~1亿2千万年)以来的板块运动的历史,全地幔对流模型得到的现在的地幔中较冷的结构(即俯冲板块)与层析成像得到的快速体的结构总体上很类似(Bunge et al., 1998; Lithgow-Bertelloni and Richards, 1998; Bunge and Grand, 2000).虽然这并不是让人吃惊的结果,但也确认俯冲板块对地幔结构的控制作用.由于分辨率、黏性结构(比如没有考虑和温度相关的黏性)、单化学成分及计算方法等的限制,这些数值模型并不能产生核幔边界附近的低速体即LLSVP和地幔柱结构,也不能解释在西太平洋俯冲带的地幔转换区存在的、近水平走向的上千公里长的俯冲板块(图2a,2b).

利用更先进的计算工具,在模型中引入更真实的和温度相关的黏性,和核幔边界上化学成分不同且固有密度更大的地幔物质,同时利用同样的板块运动的历史,改进后的模型成功地解释了非洲和中太平洋下的LLSVP以及相关的地幔热柱结构(图7)(McNamara and Zhong, 2005a),也支持LLSVP是一个体积不大的独特的化学储层,在化学成分上和其他的地幔物质不同的观点(Boyet and Carlson, 2005).其他类似的模型,但是用不同的板块运动的历史(比如从侏罗纪的, Seton等(2012),甚至古生代开始的),也得到了类似的LLSVP结构(Bull et al., 2009; Zhang et al., 2010; Bower et al., 2013; Hassan et al., 2016).实际上,通过和三维地震结构的比较和定量统计分析,这类对流模型可以比较好的解释下地幔的1阶到4阶的长波结构,上地幔的1阶到20阶的结构(Mao and Zhong, 2019).这里需要指出的有三点.第一,因为古洋底的地质记录被板块俯冲过程摧毁而不存在了,更早期的板块运动历史的模型有很大的不确定性,这限制了运动学边界条件对流模型的应用.第二,作为化学储层的LLSVP结构,在核幔边界上如何形成及在地质时间尺度上如何演化,是一个重要的动力学问题,但是往往需要动力学边界条件(即自由应力边界条件)的对流模型来研究(如,Tackley, 1998, 2002; Davaille, 1999; McNamara and Zhong, 2004; Li et al., 2014, 2018);第三,一些研究认为,如果考虑后钙矿和其他参数对地震波速的可能影响,LLSVP不一定需要在化学成分上与其他地幔物质不同(如,Schuberth et al., 2009; Davies et al., 2012),但是这些研究无法很好的解释地球化学所需要的不同化学储层.关于LLSVP结构和形成的更全面的综述,读者可以参考Garnero和McNamara(2008)及McNamara(2019).

图7 地幔S波波速异常三维图(Ritsema et al., 2011):太平洋(a)和非洲(b)半球,含有过去1亿2千万年板块运动历史的地幔对流模型计算得到的现在地幔的热和化学结构:太平洋(c)和非洲(d)半球.修改自McNamara和Zhong(2005a)

虽然这类运动学边界条件的数值模型最开始是用来模拟和解释俯冲板块结构的(如,Bunge et al., 1998;Bunge and Grand, 2000),但是,这些模型实际上在解释俯冲板块上一直有一些较大的不足,尤其是无法解释西太平洋等俯冲带、地幔转换层里的水平走向的俯冲板块(图2)(Zhao, 2004; Ritsema et al., 2011; Fukao and Obayashi, 2013;French and Romanowicz, 2015).这些在670 km间断面上的水平俯冲板块的形成一直是地幔动力学中的一个课题,但大多数模型都是二维的.Zhong和Gurnis(1995)提出俯冲带后移对水平俯冲板块的形成有很大的作用,Christensen(1996)系统的研究证实了这个结果.这些年来,更多类似的研究也证实俯冲带后撤的作用(如,Goes et al., 2017; Yang et al., 2018;Li et al., 2019b).但是这些二维模型的另一个特性是需要尖晶石到后尖晶石相变(上、下地幔的一个关键的相变)的温压梯度值(Clapeyron值)必须较大(3 MPa/K以上).可是近些年来的矿物物理实验的结果表示这个相变的Clapeyron值可能小于2 MPa/K(Fei et al., 2004; Litasov et al., 2005),这无疑对这些二维地幔对流模型的结论提出了一些疑问.

最近的运动学边界条件地幔对流模型,考虑到了尖晶石到后尖晶石相变引起的矿物颗粒减小而引起的黏性减小的概念(如,Panasyuk and Hager, 1998; Solomatov and Reese, 2008), 引入了一个在670 km相变面下的小黏性弱层,发现在相变梯度值是2 MPa/K的情况下,也可以很好的解释西太平洋地幔转换带里水平走向的俯冲板块,尤其是日本俯冲带和菲律宾板块下的近2000 km长的俯冲板块(图2e,2f)(Mao and Zhong, 2018, 2021a).由于这些三维模型包含了真实的板块运动历史,它们自动的包含了重要的俯冲带后撤的效应,而且这些模型显示三维对流模型对解释层析成像地幔结构有很重要的,甚至是不可替代的作用(Mao and Zhong, 2018).这些模型也可以同时解释其他俯冲板块的结构,比如下地幔的俯冲板块的结构(图2).这些结果也得到其他研究的证实(Lourenço and Rudolph, 2020).这方面最新的研究开始考虑利用层析成像的水平俯冲板块结构来约束相变后矿物颗粒演化的过程(Mao and Zhong, 2021b).

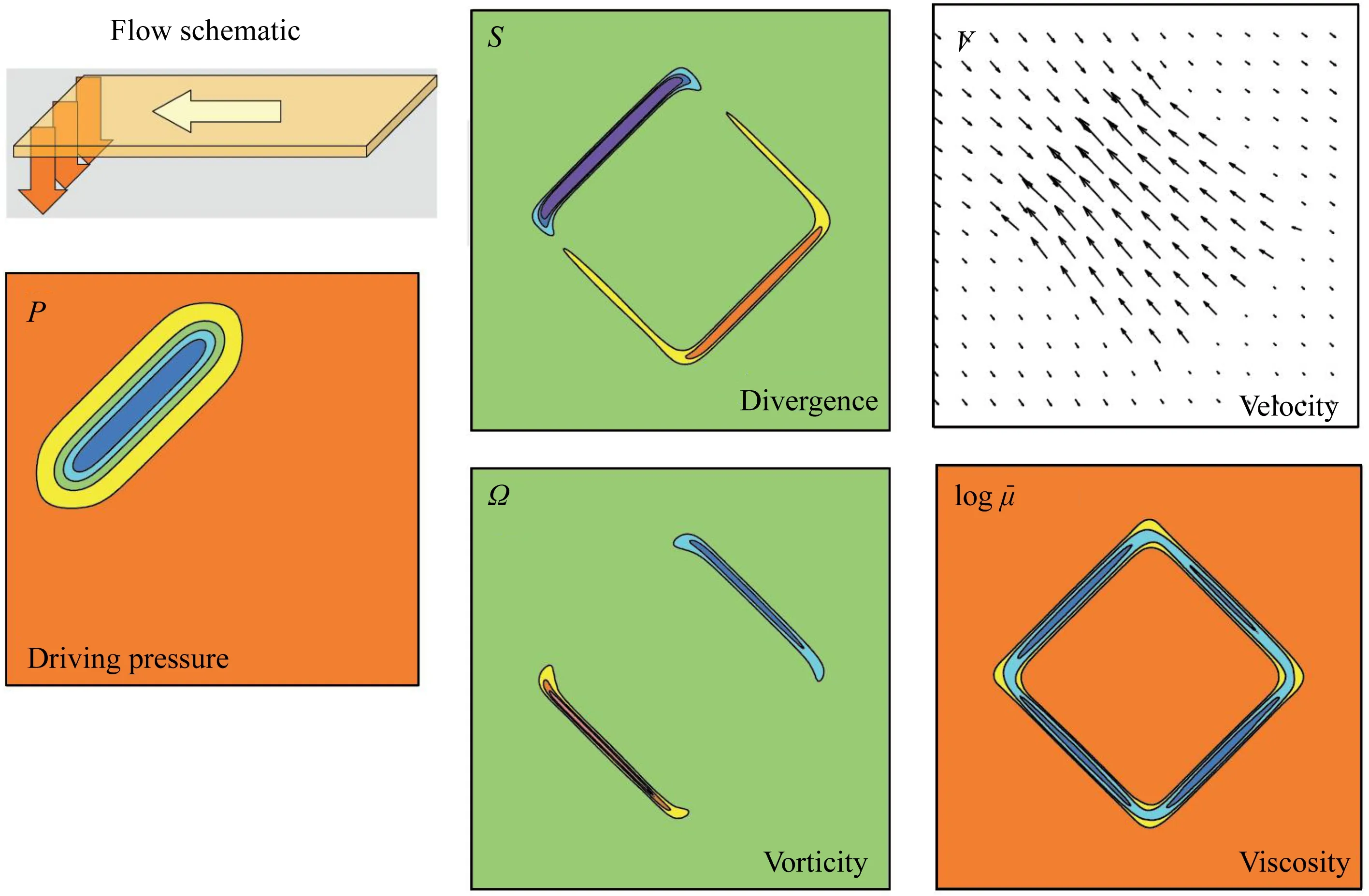

最近,Mao和Zhong(2021a)利用这个新的运动学边界地幔对流模型得到的地幔热(即密度)结构(图2e—2h),来解释观测的大地水准面异常,并进一步地约束地幔黏性结构.他们发现4阶以上的中波大地水准面异常对俯冲板块的结构和地幔黏性结构尤其敏感,因此他们发表了一个解释大地水准面异常(图3c,3d)的新的地幔黏性结构:软流圈(130 km到300 km深度)黏度约在3×1019Pa·s, 上地幔(300 km到670 km深度)黏度约在6.7×1020Pa·s,下地幔黏度(670 km以下)约在2×1022Pa·s.Mao和Zhong(2021a)的模型和前面讨论的大地水准面模型(如,Hager and Richards, 1989)有两点重要的不同之处.第一,在Mao和Zhong(2021a)模型里,用来计算大地水准面异常的地幔密度(即驱动力)结构和板块运动历史及地幔黏性结构在地幔动力学框架上是一致的,而以往的大地水准面模型利用地震三维结构作为驱动力.第二,由于Mao和Zhong(2021a)的地幔密度是板块运动历史的结果,他们的大地水准面模型不但约束地幔黏性的相对变化,也约束地幔黏性的绝对值(比如下地幔黏度2×1022Pa·s),而以往的大地水准面模型只能约束地幔黏性的相对变化.

最后在这个小节要提到的是关于在1000 km处,可能存在的地幔柱(如,French and Romanowicz, 2015)和俯冲板块(如,Fukao and Obayashi, 2013)的结构及黏性(Rudolph et al., 2015)上的变化.在1000 km深度以下的黏性增加,虽然会导致地幔柱结构的变化(比如在1000 km以上,地幔柱会变形,变细),但无法解释西太平洋的地幔转换层里的水平俯冲板块,也不能有效地在1000 km处产生水平俯冲板块(Rudolph et al., 2015).从观测的可靠性到地幔动力学的可行性,这个研究课题依然有很多争议(如,Rudolph et al., 2020; Wang and Li, 2020; Goes et al., 2017).

2 地球过去10亿年来的大尺度构造演化及其相关的地幔的动力学

第1节讨论了地震层析成像得到的地幔结构、板块运动、火山活动及大地水准面异常等之间的动力学关系,但这些基本都是关于现在地球的观测和状态的.当然,我们会很自然地思考在地质历史上,地幔结构、岩石圈构造运动、火山等的关系和它们的演化过程.实际上,从100年前的大陆漂移学说开始,地球科学家们一直在研究大尺度构造演化的问题,并积累了很多关于过去10亿年来的大陆运动和超级大陆的观测资料;近些年来,也有了一些相应的地幔结构和动力学的研究;讨论这些问题是这节的重点.虽然这些地质构造历史的问题在地球科学上很重要,在这里我也要提醒读者:越是地球早期的事件,观测资料也越少且越不确定,因此我们的理解也会很不确定.

2.1 相关的基本观测事实和现象

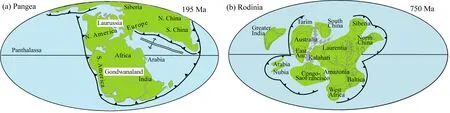

因为板块俯冲,地球现在最老的海洋板块的年龄在1亿8千万年左右.因此关于地球更早期的地质演化,必须依靠对大陆岩石、火山和构造的观测研究.这些研究依靠的手段有测年、古地磁、地质构造等.一般认为,在过去10亿年,大陆块体经历了两个超级大陆的形成和裂解的循环事件(如,Evans,2003;Li and Zhong, 2009).第一个是超级大陆Rodinia在约9亿年前形成,而7亿5千万年前开始裂解(图8)(Hoffman, 1991; Torsvik, 2003; Li et al., 2008).第二个是超级大陆Pangea在约3亿3千万年前形成,在1亿7千万年前开始裂解,各个大陆块体一直演变到现在的位置(Smith et al., 1981;Hoffman, 1991; Scotese, 1997).从Pangea裂解后的板块运动和构造演化中,我们了解到,大陆碰撞挤压会引起造山运动,比如喜马拉雅山脉的形成,而大陆裂解会导致火山活动的增强.Rodinia和Pangea的形成和裂解同样也伴随着类似的造山运动和火山活动(图4b,4c)(如,Ernst and Bleeker, 2010; Torsvik et al., 2006).

图8 超级大陆Pangea在1亿9千5百万年前(a)和Rodinia在7亿5千万年前(b)的示意图.修改自Zhong等(2007)

前面已经提到,地表的热点火山与非洲和太平洋下地幔的低速体LLSVP有直接的关系(Hager et al., 1985).近年来,一些研究表明这些热点火山更多地发生在LLSVP边界在地表的垂直延伸处(Thorne et al., 2004),过去2亿年大火成岩省(LIP)的原喷发点也和LLSVP边界有类似的关系(图4a)(Torsvik et al., 2006).老于2亿年的LIP保留到现在的不多,但2亿5千万年前的西伯利亚LIP明显远离LLSVP边界,而2亿6千万前的峨眉山LIP和其他更老的LIP的原喷发点在经度上不确定(图4c).Torsvik等(2008a,2008b)假定这些经度不确定的LIP的原喷发点在LLSVP边界,并以此来确定相关大陆块体的位置.

2.2 超级大陆的基本地幔动力学模型

Torsvik等(2010)提出了一个假说:非洲和太平洋下地幔的LLSVP在过去5亿年甚至20亿年的位置一直没有变化,而地表的LIP(除了西伯利亚LIP)及热点火山来自这两个LLSVP的边界(图4a).按照这个假说,Torsvik等(2014)进一步提出固定的非洲和太平洋下地幔的LLSVP,可以为地幔运动和大陆运动提供一个参照系,他们用这个参照系重建了过去5亿年大陆和海洋板块的运动历史,包括Pangea的形成和裂解.虽然这个观点和相应的板块运动模型在最近几年有很大影响,正如我在2.1节指出的,早于2亿年前的LIP原喷发地和LLSVP边界的关系是假定的(Torsvik et al.,2008a,2008b),而不是像Torsvik等(2010)认为的是证据(详细见Zhong和Liu(2016)).

Torsvik的LLSVP在下地幔长时期固定的假说和地幔动力学的概念有抵触.这里我们要从关于超级大陆的地幔动力学概念开始讨论.地幔对流的下降流(即俯冲带)是表面流汇聚的地方,而上升流则是表面流分离的地方.所以下降流的上面是大陆块体汇聚碰撞及超级大陆形成的地方.超级大陆形成的早期,下面的地幔因为是下降流,所以是冷的.但随着时间,超级大陆下面会由冷变热,并形成上升流,这个上升流会导致超级大陆裂解.这个过程是Gurnis(1988)首先用二维数值模型来说明的.Gurnis(1988)建议超级大陆下面的增温是由于大陆的绝热效应造成的(Anderson, 1982),但这个增温和上升流的形成更可能是对超级大陆两侧的俯冲下降流而引起的反应(Lowman and Jarvis, 1996;Zhong et al., 2007).这个简单的模型显示一个很重要的概念,即超级大陆下面的地幔热结构会由冷变热,而不会是常态.Zhong等(2007)指出非洲下地幔的热结构应该也是随着Pangea的形成和裂解而由冷变热的,也就是说,虽然非洲现在的位置是Pangea过去的位置,现在观测到的非洲下地幔(热的)LLSVP在 Pangea形成的早期应该是不存在的(Li and Zhong, 2009).

利用前面提到的运动学边界条件的地幔对流模型,但基于Scotese(1997)重建的古生代以来Pangea形成和破裂的过程,Zhang等(2010)显示在下地幔核幔边界上的(热的)LLSVP结构分布,在过去的5亿年间,是被冷的俯冲下降流所控制,被俯冲物质推挤变形(图9).但是太平洋下的LLSVP应该一直存在,虽然其几何结构会有变化.在Pangea形成前和形成后的早期(即3亿3千万年前后),非洲下面的下地幔,因为一直是俯冲物质聚集的地方,所以温度比较低,而这个时期,热的LLSVP物质只存在于太平洋下地幔(图9a).在2亿年前左右,非洲LLSVP才大致形成.随着Pangea的破裂,地幔的结构逐渐地演化到现在的以二阶为主导的结构(图9b,9c)(Zhang et al., 2010; Zhong and Rudolph, 2015).Zhang等(2010)的结果基本上确认了Zhong等(2007)、Li和Zhong(2009)提出的非洲LLSVP是Pangea后期形成的概念,进而质疑了Torsvik的LLSVP在下地幔长时期固定的假说.至今,非洲和太平洋下面的LLSVP结构是随着地幔流而变化的观点,尤其是非洲LLSVP在过去几亿年在形态上有重要的变化(Zhong et al., 2007;Li and Zhong,2009;Zhang et al.,2010),已经被很多其他理论模型和观测研究证实(如,Bower et al., 2013; Hassan et al., 2016; Trim and Lowman, 2016; Bono et al., 2019; Davaille and Romanowicz, 2020; Doucet et al., 2020).

图9 含有过去5亿8千万年板块运动历史的地幔对流模型计算得到的、在2750 km深度的地幔的温度分布:3亿3千万年前(即Pangea形成时)(a),1亿9千5百万年前(即Pangea裂解前)(b)和现在的(c).修改自Zhang等(2010)

虽然LLSVP结构长期固定在核幔边界上的假说在动力学上缺乏支持,但是,LIP与热点火山和LLSVP边界的相关性(Thorne et al., 2004;Torsvik et al., 2006)在地幔动力学上找到了理论证据(如,Tan et al., 2011; Li et al., 2014; Li and Zhong, 2017).实际上,地幔柱在核幔边界的形成和地幔柱之间的距离,在物理机制上,是一个重力失稳的问题(如,Zhong, 2005; Davaille and Romanowicz, 2020; Li, 2020).即使对较为复杂的全球运动学边界条件的地幔对流模型,重力失稳原则(即边界层Rayleigh数超过一个临界值)也可以用来分析和解释地幔柱在核幔边界的形成及其LLSVP边界的相对位置(Li and Zhong, 2017).最近,这些运动学边界条件地幔对流模型(Li and Zhong, 2019)显示,地幔柱会有一定的横向的运动(即不是固定),但大多数地幔柱的横向运动比板块运动要小很多,并且和由热点火山所推测的地幔柱运动符合较好.这些关于地幔柱的结果也被动力学边界条件(即零应力边界条件)地幔对流模型所确认(Arnould et al., 2020).

最后,在结束讨论运动学边界条件的地幔对流模型前,我们简短地讨论一下板块的驱动力问题.前面提到,板块(岩石圈)是地幔对流系统的一部分,是地幔对流的表面热边界层(Davies,1999).地幔及岩石圈的横向密度差造成浮力,是地幔对流及板块运动的驱动力.但是,地幔流动和板块运动之间的驱动关系却由局部的相对运动速度决定.如果板块速度比局部的地幔流动快,那地幔对板块运动就起着阻挡的作用;反之,地幔就会对板块运动起着驱动的作用.

通过三维遥感解译可以获取地质灾害的要素信息,确定滑坡、崩塌的类型、规模、分布特征,建立基于三维虚拟环境的地质灾害类型、规模及分布数据库。

2.3 长波地幔结构和超级大陆循环运动——动力学边界条件的地幔对流模型

到目前为止,在讨论地幔三维结构的来源时,我们给出的答案是基于地表的板块运动历史的效应,比如我们讨论的运动学边界条件的地幔对流模型的结果.一个很自然的问题就是:什么造成了地表的板块运动?这个问题有两个方面.第一个方面是关于板块构造运动的起源,这个方面的问题,我将在第3节讨论.第二个方面是关于地幔对流结构的波长问题,也就是为什么现在的地幔是二阶结构占主导(图1).这个小节将要讨论这个地幔对流结构波长的问题,而且我也将指出这个对流结构波长问题和超级大陆循环运动有紧密关系.

2.3.1 地幔对流的结构和地球的长波对流

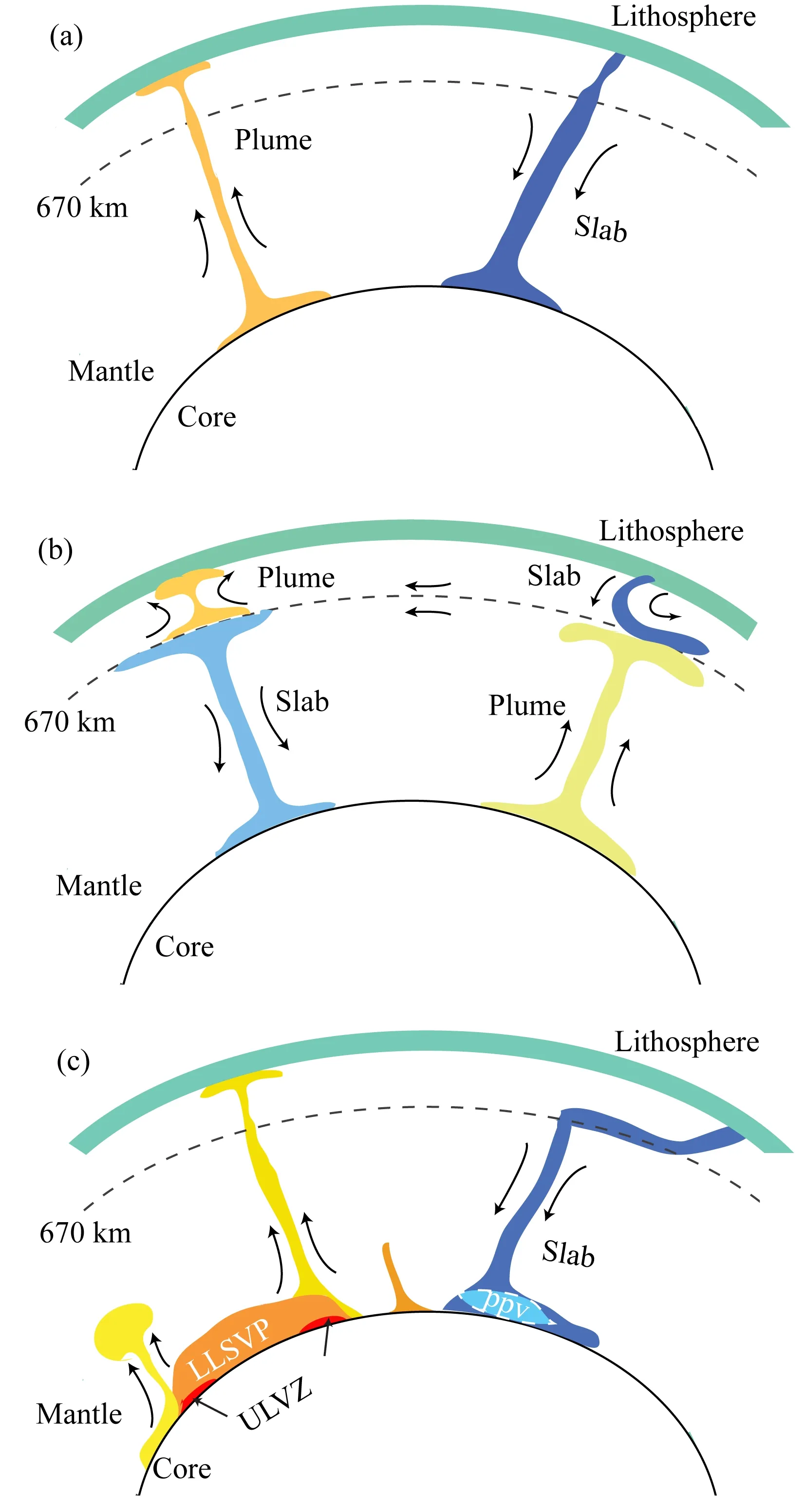

1.3和2.2两个小节表明,地表的运动学边界条件对地幔对流的结构有很大的影响.但如果想要在根本上理解地幔结构的形成,我们必须利用不加任何水平速度边界条件限制的动力学模型,即动力学边界条件(自由滑动边界条件)模型.实际上,大多数地幔对流模型,从早期的二维常黏性系数的模型,到近期的三维更真实的黏性的模型,多是利用这类边界条件.从早期的动力学边界条件的地幔对流模型中就可以看到一个很突出的关于对流结构的波长问题.虽然观测的现在地幔的结构是以很长波的二阶(波长约为2万公里)为主导,但简单的常黏性、低Rayleigh数(即低对流强度)的对流模型都显示主导的对流结构波长是地幔厚度的2倍左右,即6000 km(如,Bercovici et al., 1989;Schubert et al., 2001).随着Rayleigh增加,对流结构波长会变短,会形成很多的冷的,柱或带状的下降流(Zhong, 2005;Zhong et al., 2007)(图10a,10b).地幔动力学的研究在很长一段时间内一直在回答这个问题,即如何产生2万公里波长的长波对流结构.

图10 含有动力边界条件的地幔对流模型计算得到的地幔温度结构(蓝色和黄色等值面分别代表冷的下涌流和热的上升流)

在1990年代,有四个机制被认为会导致对流结构波长的增加: 1)670 km处的尖晶石到后尖晶石相变(如,Tackley et al., 1993; Tackley, 1996), 2)黏性系数从上地幔到下地幔的几十倍的增加(如,Jaupart and Parsons, 1985;Bunge et al., 1996; Lenardic et al., 2006),3)和温度相关的黏性(即温度低导致黏性系数增加)(如,Tackley, 1993; Ratcliff et al., 1997; Zhong et al., 2000a),4)大陆岩石圈的影响(如,Zhong and Gurnis, 1993).但是,这些机制只能产生波长最长约五六阶的对流结构(如,Zhong and Liu, 2016),而不是地震观测的二阶结构.

不能形成长波结构的一个主要原因可能是表面热边界层(即岩石圈)的重力失稳.McNamara和Zhong(2005b)发现,增加流变参数活化能会增加表面热边界层的黏性,这样可以帮助表面热边界层维持稳定,进而可以得到很长波长的对流结构,甚至一阶的结构(一阶结构是球体里可以得到的最长波长的结构,即一个半球是冷的下降流,而另一半球是热的上升流.对地球来说波长4万公里).但是,这个机制只能在对流强度相对弱(即Rayleigh数比较小)的对流系统才能产生如此长波的结构.Zhong等(2007)发现,如果同时考虑上、下地幔的黏性差和岩石圈的相对高的黏性,地幔对流可以产生从一阶到二阶等各种主导波长的对流结构(图10c,11).Zhong和Liu(2016)指出产生一、二阶等长波地幔对流结构的最佳地幔黏性参数是,岩石圈的有效黏性是上地幔的1000倍左右,而下地幔是上地幔的30到100倍左右(图11).

图11 含有动力边界条件的地幔对流模型得到的地幔结构主导波长和岩石圈平均黏性的关系

需要指出的是,虽然利用上、下地幔的黏性差和岩石圈的相对高的黏性,解决了地幔对流的长波结构的问题(Zhong et al., 2007; Zhong and Liu, 2016),但这些地幔对流模型并不能得到像板块构造一样的表面运动(即变形只发生在板块边界上,而板块内部没有变形).这个问题将在关于板块构造形成的第3节加以讨论.还需要指出的是,一阶地幔对流结构对理解火星和月球表面的一阶结构也有重要的意义(Zhong et al., 2000b; Zhong and Zuber, 2001).

2.3.2 长波对流结构和超级大陆的循环过程

2.1小节讨论超级大陆问题时,我们提到过去10亿年,有两期超级大陆的形成和裂解,即Rodinia和Pangea(图8).更早的地质时期,可能还有其他的超级大陆(如,Evans, 2003),也就是说超级大陆的形成和裂解似乎是一个循环过程.一般认为,每隔5亿年左右会有一个超级大陆形成和裂解的事件,超级大陆形成后1亿5千万年左右就会裂解(如,Evans, 2003; Li and Zhong, 2009),而且伴随着这个超级大陆形成和裂解过程的是2.1节讨论过的特征的火山活动(图4b)(Ernst and Bleeker, 2010).虽然Gurnis(1988)指出了超级大陆会在地幔流的下降流处形成,但一个很重要的问题是,如果地幔对流结构是有多个下降流的短波长的对流(比如图10a,10b),这样每个下降流都有可能捕俘一个大陆块体,因而超级大陆未必能形成.反之,如果地幔对流是长波长的对流,只有少数的下降流,那么超级大陆就更容易形成.特别是,一阶对流结构会保证超级大陆在较冷的下降流的半球形成(图10c)(如,Zhong and Zuber, 2001; Evans, 2003).

Zhong等(2007)指出这个1-2-1模型,不但可以在大框架上解释超级大陆的循环过程,而且也可以解释大陆岩石圈记录到长期的火山活动的变化(图4b,4c)(Torsvik et al., 2006;Ernst and Bleeker, 2010),并且,他们还指出现在非洲大陆下的LLSVP结构,应该是在Pangea形成后而产生的.如前面的第2.1和2.2小节讨论过的,这个1-2-1模型与Torsvik和Burke提出的非洲和太平洋下的LLSPV是固定的、存在最少5亿年甚至25亿年的假说相反(Torsvik et al., 2010,2014),这个问题在地球动力学和地质学界引起了一场争论(如,Li and Zhong, 2009; Dziewonski et al., 2010;Zhong and Liu, 2016; Le Pichon et al., 2019).这里需要指出的是,关于1-2-1模型里的一阶地幔对流导致超级大陆的形成的过程和时间尺度,Zhang等(2009)已经用包含有大陆板块的地幔对流模型显示是合理的,而最近的一些模型探讨了超级大陆裂解的过程(如,Huang et al., 2019;Dang et al., 2020).

3 地球热演化历史和板块构造的起源

地球长期的演化历史是一个很重要问题.这牵涉到早期核幔的重力分异和地核的形成,岩浆洋的结晶和固化,地壳的起源和演化,地幔地壳的化学演化,地球内部温度的演化,以及板块构造的起源和演化.在这节里,我只对与地幔动力学紧密相关的地球内部温度及板块构造的演化问题做综述.其他的问题,我建议读者参考Carlson等(2014)的综述.

板块构造把较冷的岩石圈物质带进热的地幔,是一个冷却地球内部(包括地幔和地核)很有效的机制.因此要理解地球内部温度的演化,一定要理解板块构造的形成和演化,及板块构造过程对传热的影响(如,Bercovici, 2003).我将首先讨论板块构造的起源和演化,然后再讨论地球内部温度的问题.

3.1 板块构造的起源和演化

地球现在板块构造的最重要的物理特性是:地球表面的岩石圈由多个板块组成,板块之间有相对运动,年龄大的、冷的岩石圈(即地幔对流系统的表面热边界层)俯冲到热的地幔里,而新的、热的岩石圈在扩张中心产生.更具体的基本特性是板块内基本是刚性、没有变形的,而变形都发生在板块边界,这些板块边界上的变形很大程度上是通过地震实现的(如,Kanamori, 1980),板块运动的速度包括俯冲速率能达到10 cm·a-1(图6).地球可能是太阳系众多的行星和卫星里唯一有板块构造的行星(如,Bercovici, 2003).虽然也有研究认为火星早期也有过板块构造(如,Sleep, 1994; Connerney et al., 1999; Yin, 2012),但这依然是有争议的问题(如,Frey, 2006).有地球这样带有板块构造的地幔对流叫活动岩石圈对流(即mobile-lid convection),板块构造是活动岩石圈对流在地表的表现.而其他行星和卫星的幔对流叫固定岩石圈对流(即stagnant-lid convection,也叫单板块对流即single-lid or single-plate convection).固定岩石圈对流的特征是,虽然地幔有流动,但岩石圈却没有运动(如,Moresi and Solomatov, 1995).

如果利用岩石流变学实验得到的流变活化能,以及温度相关的流变黏性方程(如,Hirth and Kohlstedt, 2003; Karato, 2008),温度较低的岩石圈的黏性系数会比上地幔的要高10个或更多量级(如,Christensen, 1984).高黏性流体不易流动,所以高黏性的岩石圈就会导致固定岩石圈对流.在这个意义上,地球上的板块构造和活动岩石圈对流是一个异常,而其他行星和卫星上的固定岩石圈对流却是预期的.所以地球动力学的一个基本问题是为什么板块构造会在地球上产生(如,Zhong and Gurnis, 1996; Gurnis et al., 2000; Bercovici, 2003).这个问题又可以分为两个不同方面的问题.第一,从观测方面推断板块构造在地球上什么时候开始的?第二,板块构造的物理及动力过程是什么样的?

从观测方面推断板块构造在地球上的起源是一个重要而困难的问题,原因很简单,因为地球早期的地质记录缺乏.这方面的工作主要是基于对早期岩石的地球化学和岩石学的分析,从中寻找和板块构造过程(比如俯冲,岩石同位素结构)有关的间接证据.这些研究得到的板块构造开始的时间差异很大,从10亿前到40多亿年前都有.比如,一些研究(Pearce, 2008; Belousova et al., 2010; Shirey and Richardson, 2011; Dhuime et al., 2015;Tusch et al., 2021)认为板块构造在30亿年左右开始.这些研究所引用的证据包括182W在古老大陆岩石圈的含量(Tusch et al., 2021)、由锆石记录得到的地壳增长历史(Belousova et al., 2010)、具有俯冲带特征的岩浆活动(Pearce, 2008)、以及大陆岩石圈的化学成分变化(Shirey and Richardson, 2011;Dhuime et al., 2015).也有研究认为板块构造在40亿年前,甚至更早时期就形成了.比如,Tarduno等(2015)通过对早期岩石的锆石的磁性分析,指出地球可能早在42亿年前就有类似现在的地磁场,因为板块构造很有效地冷却地幔和地核,从而驱动地核内的地磁场发动机,所以这也被认为是板块构造在42亿年前就开始了的证据.因为早于10亿前的俯冲带特征岩石(蛇绿岩,蓝片岩和高压变质岩)很难找到,还有一些研究认为板块构造在10亿前才开始(如,Stern, 2020),当然这个端元模型强调的是现代板块构造.

接下来,我将主要讨论板块构造的物理和动力过程.一个经常提到的问题是,地球的冷的、极高黏性的岩石圈是如何变形,导致从固定岩石圈对流演化到板块构造及活动岩石圈对流(如,Solomatov, 2004).但是这可能不是一个很恰当的问题,这是因为岩石圈的变形不是黏性变形,而是发生在板块边界附近的脆性摩擦变形,比如地震变形.脆性屈服变形机制是黏滑和破裂,可用Byerlee定律来描述(Byerlee,1978),即剪切强度(或屈服强度)和正压力成正比,比例系数叫摩擦系数.虽然脆性屈服变形在数学描述上可以用“有效” 黏性来表达(如,Christensen, 1984;Moresi and Solomatov, 1998),但是脆性屈服变形与由蠕变造成的、温度(热活化能)控制的黏性变形有本质的差别(如,Karato, 2008; Mei et al., 2010).早期的地幔对流研究表明,如果在地幔对流模型中,用低黏性(“弱区”)来模拟板块边界,高黏性(或温度相关的黏性)来模拟板块内部,就可以有效地在地幔对流的上边界层产生类似于观测的板块运动(即板块以一个均匀的速率运动,变形集中在板块边界)和板块俯冲(如,Jacoby and Schmeling, 1982; Gurnis, 1989; King et al., 1992).

用低黏性“弱区”方法模拟板块边界及活动岩石圈地幔对流,有简洁方便等优点,也有效地描述了由构造断层组成的板块边界的较弱的内在强度(Kanamori, 1980),所以这个方法在板块动力学及大地水准面等方面的研究中,得以广泛应用(图6)(如,Zhong, 2001; Becker, 2006; Mao and Zhong, 2021a).但这个方法也有它的局限,低黏性“弱区”板块边界的位置一般是预先确定的,而且它的形成机制也不确定.因此过去20年来,很多地幔动力学研究试图用近似的动力机制,在动力学上产生“弱区”板块边界.这包括用不同“指数”的流变定律(Zhong et al., 1998; Bercovici, 2003)和拟脆性屈服变形(如,Moresi and Solomatov, 1998; Tackley, 2000; Richards et al., 2001).这些模型得到一些有意义的结果,比如,产生运动岩石圈对流和板块俯冲的一个重要条件是屈服应力要小于几十兆帕(Tackley, 2000;Zhong et al., 1998),或摩擦系数要小于0.1(Moresi and Solomatov, 1998).但需要指出的是,这些研究都假定岩石圈的内在强度,从板块内部到板块边界,都是均匀的,而板块边界的弱化和集中变形完全是局部动力和应力造成的,从而忽略了岩石圈强度的内在不均匀性,比如由大断层组成的板块边界,由于断层泥等原因,其本身就比岩石圈内部要弱(Kanamori, 1980).而且从地质历史来看,板块边界一般多有历史承接性,不同的板块边界可能会互相转换,比如西太平洋的俯冲断层边界是由转换断层板块边界转变的(Gurnis et al., 2000; Hall et al., 2003; Leng and Gurnis, 2011, 2015),而全新的板块边界的产生在观测上的证据却很少.

基于颗粒破损理论的模型,试图在理论上解决上述板块边界的历史承接性的问题(Bercovici and Ricard,2012, 2014; Foley et al., 2014; Mulyukova and Bercovici, 2019).这个理论的基本思路是物质的变形会导致地幔物质颗粒随时间变小(即破损)变弱,而愈合却会导致颗粒随时间变大变强.因为愈合是一个和时间相关的过程,所以在这个理论模型中,弱的板块边界一旦形成后,即使局部应力消失了,在一定的时间内依然是弱的(图12).这个理论是一个新的尝试,但是这个理论基本上还是基于黏性流体的,如何把这个理论和脆性屈服变形,特别是相关的观测联系起来,依然是一个需要解决的问题.

图12 基于颗粒破损理论的板块构造起源的模型(Bercovici and Ricard, 2014)

在这里需要指出的是,前面提到的由地幔对流模型得到的、产生活动岩石圈对流的临界屈服应力(小于几十兆帕)和摩擦系数(小于0.1),比从其他的实验和观测地球物理方法得到的、板块内部的应力和摩擦系数值要小很多,但却和板块边界上的值很类似.在板块内部,实验室的结果(如,Byerlee, 1978; Mei et al., 2010)显示应力强度应该大于几百兆帕,由观测的地形重力异常推算的板块内部的应力也超过100~200 MPa(Kanamori, 1980;Zhong and Watts, 2013).而实验室、钻井观测和地形重力异常研究得到的板块内部的摩擦系数是0.3~0.7(如,Byerlee, 1978; Zoback and Townend, 2001;Bellas and Zhong, 2021).但在板块边界上,从地震应力降、地表热流、海沟地形等推算的板块边界应力应该小于几十百万帕(如,Kanamori, 1980;Lachenbruch and Sass, 1988;Zhong and Gurnis, 1994),而摩擦系数在0.01左右(Gao and Wang, 2014; England, 2018).从这些研究中我们可以看出,地幔对流研究得到的触发活动岩石圈对流的临界板块强度(即屈服应力和摩擦系数)实际上反映了板块边界上的值,而不是更大的板块内部的值.如果这些地幔对流模型利用板块内部的强度,活动岩石圈对流将不能产生.这从另一个方面显示了以黏性流体为基础的研究板块构造起源的地幔对流模型(如,Moresi and Solomatov, 1998; Tackley, 2000; Richards et al., 2001)缺少一些重要的变形物理过程,即描述岩石圈如何从板块内部的高强度变化到板块边界的低强度的过程.有效地解决这个难题也许依靠结合岩石变形的理论研究(如,Mulyukova and Bercovici, 2019)、关于岩石圈变形的观测和模拟(如,Bellas and Zhong, 2021)、岩石力学的实验研究(如,Hansen et al., 2019)、以及地幔对流的研究.

虽然这些关于板块边界变形和动力的基本问题尚待解决,一些地幔对流的研究已经尝试着利用这些简化的产生板块边界的黏性流模型(即均匀的小屈服应力或小摩擦系数),来讨论板块构造在地球历史上的产生和演化,及其对构造等其他方面的各种影响,并且应用到其他行星和系外行星的研究上(如,O′Neill et al., 2007; Noack and Breuer, 2014).这些研究工作的适用性依然需要得到进一步的检验.最近,一些研究提出地幔热柱导致板块构造在地球上起源的观点(如,Gerya et al., 2015).但这个以地幔热柱为板块构造起源的模型,可能也有一些严重的不足.一般认为地幔冷却的比地核要快,因此在地球早期,核幔边界上的温度差应该不如现在的大(如,Davies, 1993),所以早期地幔柱产生的应力以及熔融也应该比较小,用地幔柱在地球早期来触发启动板块构造似乎也是比较困难的.况且地幔热柱启动板块构造的模型,也有着其他模型(比如俯冲板块启动板块构造模型)面临的岩石圈变形、板块边界形成等同样的问题.所以岩石圈变形和板块边界形成是俯冲板块动力起源的一个不可绕过的根本问题.

3.2 地球的热演化历史

地球内部温度的演化是地球科学中的一个重要的问题.它涉及到地球内部各圈层化学成分的演化,比如地壳、地核的形成和演化.这是因为地壳是地幔物质熔融再分离结晶的结果,而熔融和结晶是受地幔温度直接影响的(如,Korenaga, 2018).地核的冷却受地幔温度的控制,地幔温度小,核幔边界温差大,地核就会冷却得快,从而导致内核的形成(如,Olson et al., 2015; Hernlund and McNamara, 2015).当然研究地球内部温度的演化需要地球的初始条件.地球化学证据表明,地球初始的重力分异过程比较快,可能在小于几千万年的时间尺度,地核和地幔物质已经分离,形成地核(如,Carlson et al., 2014).而这个过程会有大量的热量释放,会导致地幔物质的熔融,或岩浆海的形成(如,Solomatov, 2007; Carlson et al., 2014).这个时期的地幔对流会非常剧烈,地幔岩浆海的散热、冷却和凝固也非常快(如,Solomatov, 2007).固态地幔形成后,类似现在地幔内的地幔对流和其相应的散热应该才开始,但是由于早期地幔温度高,对流强度(速度,表面热流)会依然很大.

大多数地球热演化历史的研究是针对固态地幔形成后的地球.这方面研究的一个比较常用的方法是利用简化的参数化对流模型,这个模型只考虑能量守恒.即由于地球内部温度随时间变化而引起的内能变化,必须与地球表面的热量释放和地球内部的放射性元素的生热平衡(如,Davies, 1993; Schubert et al., 2001).在平衡方程中,地球表面热量释放描述地幔对流传热的效应,而放射性生热则体现地球的化学成分(即相关的放射性元素U,Th和K元素的含量).这个平衡方程是一个比较简单的关于地球内部平均温度随时间变化的一阶微分方程,但问题的困难在于如何描述地幔对流传热的效应,以及放射性生热.关于放射性元素在地球的含量和生热问题,读者可以参考Carlson等(2014).在这里我主要讨论如何描述地幔对流传热的效应.需要说明的是利用简化的参数化对流模型,主要有两个原因.第一,早期地幔温度高、黏性小、Rayleigh数大,从而对流速度也大.对这样高Rayleigh数的对流,数值模型的分辨率往往不够,因而无法精确地求解动力方程组.第二,关于早期地球的观测资料欠缺,完整详细的模型没有必要.

地幔对流是地球内部释放热能的有效机制,它引起的地表热流一般可以表示为Rayleigh数的幂函数.对简单的常黏性流体的对流,这个幂函数的指数是1/3,但对更真实的和温度相关的黏性结构,指数为0.2(Fowler, 1985; Moresi and Solomatov, 1995).如3.1节讨论的,和温度相关的黏性会导致固定岩石圈对流,而指数为0.2意味着固定岩石圈对流的传热效率比较差(Christensen, 1985).但是如果在固定岩石圈对流的岩石圈引进弱的板块边界区,对流就变成运动岩石圈对流,冷的岩石圈能俯冲下沉到核幔边界,对流传热的效率增加,幂函数的指数也变成大约1/3(如,Gurnis, 1989).这进一步说明板块构造和运动岩石圈对流对地球内部温度演化的影响.

参数化对流模型可以同时包括地幔和地核,研究它们的温度演化(如,Davies, 1993).这些模型显示地幔、地核的平均温度随时间减小,即地球在冷却.最近的20亿年,地幔平均温度以每10亿年70 ℃左右的速率降低(如,Davies, 1999).但这些模型有一个比较明显的缺点,即如果按现在的地幔温度往过去推算,用1/3为指数的传热和Rayleigh数的幂函数,地幔早期的温度会远超过地幔的熔点(Christensen, 1985),即所谓的“热灾难”问题.而这个“热灾难”问题,在一些放射性生热的条件下,可以通过减小传热幂函数的指数来避免(Christensen, 1985).但在另一个方面,如前面讨论的,小指数和地球上的运动岩石圈对流(即板块构造)不一致(Gurnis, 1989).当然,真实地幔比参数化对流模型所假定的要复杂得多,比如地幔化学成分是不均匀的,板块构造在地球早期也不一定存在,所以简化的参数化对流模型对地球早期平均温度的推算错误也是可以预料的(McNamara and van Keken, 2000).

最近20年来,参数化对流模型的进展主要在如何考虑岩石圈对热流的效应方面.Conrad和Hager(1999a)指出,在俯冲岩石圈的有效黏度比较大时(~1023Pa·s),板块俯冲速度主要受俯冲带海沟附近的板块弯曲阻抗力控制,和地幔黏性及Rayleigh数关系不大.由于板块速度和地表热流有直接的关系(如,Turcotte and Schubert, 2002),Conrad和Hager(1999b)进一步指出在这种情况下,地表热流和Rayleigh无关,即幂函数的指数会是0.他们认为这是在运动岩石圈对流(即板块构造)情况下,避免“热灾难”所需的小幂函数指数(Christensen,1985)的一种比较合理的可能.Conrad和Hager(1999b)讨论了这种情况对参数化对流模型和地幔平均温度演化的影响.Korenaga(2003,2006)进一步扩展了这个思路,指出早期地幔温度高,会造成更多的地幔熔融和脱水,由于脱水会导致地幔岩石圈黏性增高,厚度增大,从而导致传热减少.把这个想法应用在参数化对流模型上得到一个不太寻常的结论,即地幔平均温度的最高值不是在地球的最早期,而是在25~30亿前左右,这个结论似乎在岩石学中找到一些证据(Herzberg et al.,2010).但是,在Conrad和Hager(1999a)后,一些地球动力学研究指出,俯冲板块在海沟附近的有效黏性和弯曲阻抗力在俯冲带并不是那么大(Capitanio et al., 2007,2009; Davies, 2009; Schellart, 2009);弯曲阻抗也许只占整个地幔对流系统阻抗的10%以下(Leng and Zhong, 2010).这意味着地幔内部黏性和Rayleigh数依然对地表热流起着重要的作用,这和Conrad和Hager(1999b)、Korenaga(2003, 2006)的假定是不一致的.虽然Korenaga(2003, 2006)的结果在地球化学和岩石学领域得以广泛应用(Herzberg et al.,2010),但Davies(2009)对这些地幔平均温度演化结果提出的质疑,应该引起更多的思考.

4 总结

这篇综述主要讨论大空间、大时间尺度上地幔动力学这几十年的发展和现状,着重讨论了相关的地球物理、大地构造观测及其动力学意义和解释.这些观测包括关于现在地球的特征,比如全球板块运动的基本特性、长波重力异常及大地水准面异常、地震层析成像的地幔结构.也有关于地球地质历史的观测,比如过去10亿年超级大陆的形成、裂解和演化及火山活动.在一些章节里,也有些相关的地球化学方面观测的讨论.地球动力学的讨论基本是围绕着这些相关的地球物理和大地构造的观测而进行的.涉及到的重要的问题包括:

(1)地幔动力学研究显示,地震层析成像得到的中-长波地幔的结构,可以在运动学边界条件地幔对流模型的框架下(如,Hager and O′Connell, 1979; Bunge et al., 1998),解释为过去1亿年左右的板块运动和地幔对流相互作用的结果(McNamara and Zhong, 2005a; Mao and Zhong, 2018);尤其是下地幔的二阶结构(即环太平洋的快速地震波速异常和非洲、中太平洋的慢速异常,即LLSVP),和俯冲带的快速异常体(包括西太平洋的地幔转换带里的水平俯冲板块)(如,Zhao, 2004; Ritsema et al., 2011; Fukao and Obayashi, 2013; French and Romanowicz, 2015).

(2)观测的地震层析地幔结构和大地水准面异常,结合地幔动力学模拟,可以确定地幔黏性的结构.很可靠的结果之一是下地幔的黏性比上地幔要高至少一个量级(Hager and Richards, 1989).尤其是运动学边界条件地幔对流模型,不但可以解释观测的地震地幔结构,也可以进一步通过观测的大地水准面异常,确定软流圈的存在和下地幔的黏度在2×1022Pa·s左右,软流圈和上地幔的黏度分别在3×1019Pa·s和7×1020Pa·s左右(Mao and Zhong, 2021a).

(3)过去10亿年大陆块体经历了两期超级大陆形成和裂解,即Rodinia和Pangea(如,Hoffman, 1991; Li et al., 2008),超级大陆形成和裂解对构造、造山及火山活动有重要的影响,是地幔动力学在地表的反映.考虑了Pangea的形成和裂解过程的运动学边界条件地幔对流模型显示,地幔结构在Pangea形成过程中可能是以一阶结构为主导的,而现在的二阶为主导的地幔结构,是Pangea形成后裂解过程中才形成的(Zhang et al., 2010).这个结论与随着超级大陆形成和裂解,地幔结构在一阶和二阶间转换的1-2-1模型是一致的(Zhong et al., 2007;Li and Zhong, 2009),而与地幔长期是二阶结构为主导,及固定的非洲和太平洋LLSPV的观点不一致(Torsvik et al., 2010, 2014).

(4)动力边界条件地幔对流模型显示,当岩石圈的黏性和下地幔黏性都比上地幔黏性要高两个量级左右,地幔结构由一阶结构主导,而这个一阶地幔结构的形成可能是超级大陆形成的重要原因.超级大陆的形成和环超级大陆的俯冲,会导致大范围热的上涌流在超级大陆下形成,并进一步导致超级大陆裂解和相应的火山活动.这些过程是1-2-1地幔结构演化和超级大陆循环模型的基础(Zhong et al., 2007;Li and Zhong, 2009).

(5)板块构造在地球上的起源和动力机制依然没有定论,而且充满争议,但是这些问题同时也是地球动力学的基本问题.困难在于对地球早期的观测的缺少及解释的不确定.虽然对现在板块边界的变形有比较丰富的观测资料,但对其长时期的动力机制的理解还很有限.这些困难也直接影响到对地球内部温度的早期演化的研究.

这篇综述不可避免地忽略了其他重要的地幔动力学问题,尤其是区域性动力学问题,比如小尺度对流对岩石圈的侵蚀(如,Huang et al., 2003; Wang et al., 2016; Li et al., 2016)、动力地形与海平面及沉积的关系(如,Liu et al., 2008)、俯冲带的动力学与火山和地球化学的关系(如,Liu and Stegman, 2012; Hu and Liu, 2016)、以及地幔动力学和地幔地球化学的关系(Ballmer et al., 2017).读者可以通过上面列出的文献进一步了解.随着各学科观测资料的增加,学科的交叉和区域性地球动力学是未来重要的研究方向之一.这些动力学问题大多涉及变形比较大、动力过程比较明显的地区,比如俯冲带、造山带、大型火山区等.同时,大尺度地球动力学依然有很多基本问题尚待解决,如板块构造的动力机制及起源、板块边界的动力过程、岩石圈的变形机制和描述、地幔化学和物理结构、地质构造的历史和动力学过程等.但有一点可以肯定的是,这些问题的解决需要观测、理论、模拟和实验等不同手段的结合应用.

致谢作者感谢纪念王仁先生百年诞辰组委会的邀请.作者虽然没有荣幸在北大听过王仁先生的课,但清楚地记得1983年左右在中国科技大学读本科时,聆听王仁先生关于华北大陆应力场的系列讲座,尤其对他讲解的应力场计算和唐山地震方面的工作印象深刻.王仁先生的系列报告对我后来决定做地球动力学研究有直接的影响,所以我感谢王仁先生的启发和引导.作者也感谢这些年众多的合作者,他们对我在这篇综述里提到的工作做出了很多的贡献,这包括王仁先生的前学生李正祥博士,及黄金水、冷伟、张南和刘曦博士.作者关于地球动力学的研究工作多年来受到美国科学基金会(包括现在的NSF EAR-1940026),Packard基金会和Sloan基金会的资助.最后,作者感谢杨亭博士和两位匿名审稿人对文章的建议.