江西横峰乌天湾铜铅锌多金属矿勘查区地质特征及找矿方向

陈晓平,吴忠如,王思学,周腾,喻军敏

(江西有色地质勘查五队,江西九江 332000)

江西横峰乌天湾铜铅锌多金属矿勘查区位于横峰县城北北东20°方位,距县城直线距离约6km,地理坐标东经117°34′55″~117°38′00″,北纬28°26′45″~28°28′15″,前人对勘查区及外围开展了地质、水系沉积物测量、航磁测量、激电测量、钻探等地质找矿工作,但对勘查区地质找矿方面的研究相对薄弱。本文通过对前期勘查成果资料整理研究的基础上,并参考其他专家、学者的研究成果,加强了对勘查区矿床地质特征及野外地质勘查工作[1],旨在为下一步勘查区边深部找矿研究奠定基础。

1 区域地质背景

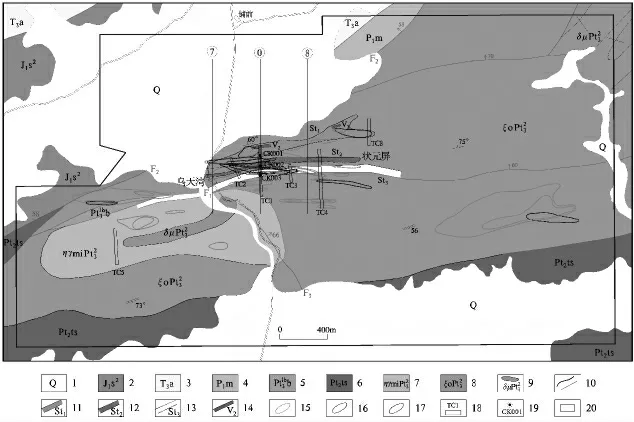

勘查区位于钦杭东段北部成矿带之怀玉山钽铌钨铜多金属成矿亚带内[2-3],地处于赣东北深大断裂和萍乡-广丰深大断裂的锐角交汇地带,灵山岩体南部,港边岩体西缘(图1)。

区内出露地层主要有中-新元古界、石炭系、二叠系、白垩系;区域构造行迹以NEE、NE向为主;区内岩浆活动强烈,具有多期多阶段性。成矿区带内已知有众多的有色金属、稀有金属矿床,主要有铁砂街铜铅锌矿、永平铜矿、德兴铜矿、金山金矿、乐华锰铅锌矿、大坪金矿、松树岗钽铌矿等大中型矿床[4-10],其成矿地质条件优越。

2 勘查区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层简单,由老到新分别有:中元古界铁砂街岩组(Pt2ts)灰绿色、青灰色千枚岩、夹变粉砂岩、岩屑杂砂岩、含炭千枚岩以及细碧岩;青白口系拔竹坑组(Pt31bb)紫红色、灰紫色复成分砾岩-含砾角斑质凝灰岩-含砾凝灰质粗粒岩屑砂岩夹凝灰质板岩;下二叠系马平组(P1m)浅灰色中至厚层状生物灰岩、含燧石生物泥晶灰岩,区内局部地段褐铁矿化发育,偶见细网脉状铅锌矿、矿瘤,通过前人研究后发现,马平组富集W、Cu、Zn、Mo、Sn 元素,其中W、Cu、Zn 元素含量是中国东部地壳元素丰度值的数倍-十几倍以上,为工作区内成矿元素的来源奠定坚实的物质基础与矿物质来源;上三叠统安源组(T3a)灰白色变质粉砂岩、砂质页岩夹石英燧石砾岩、页岩、煤层;下侏罗系水北组二段(J1s2)灰色、灰白色中-细粒长石石英砂岩,夹炭质页岩及不稳定薄煤层;区内北西侧及南部大面积被第四系覆盖,岩性主要为砾石层、沙土和黏土层(图2)。

图2 乌天湾勘查区地质简图

2.2 构造

区内构造较发育,主要有F1、F2、F3断裂和St1、St2、St33条构造蚀变带,断裂按走向可分为NE向、NW向和近EW向。

2.2.1 断裂

F1断裂:分布于工作区中部,走向长大于4800m,宽15m~30m,产状340°~350°∠55°~70°,挤压强烈,带内岩石遭受明显的动力变质,碎裂岩、糜棱岩发育,片理化强,局部可见少量的磁铁矿、铅锌矿、绿帘石及碳酸岩脉。

F2断裂:位于F1断层北侧,走向长大于3800m,宽3m~30m,产状315°~335°∠50°~65°,张性断层,断层角砾棱角清楚,角砾大小悬殊,0.5cm~5.0cm不等,胶结物多为硅质,蚀变明显,主要有绿帘石化、硅化、褐铁矿化、黄铁矿化铅锌矿化,控制区内马平组地层的分布,局部地段可见细网脉状铅锌矿、矿瘤。

F3断裂:分布于工作区中部,走向长大于900m,宽2m~3m,产状35°~60°∠50°~66°,挤压强烈,局部地段可见斜长玢岩脉沿断裂分布。

2.2.2 构造蚀变带

St1蚀变带:硅化千糜岩带,位于工作区中部港边岩体内北部,走向长约1600m,地表出露宽45m~90m,产状为330°~355°∠50°~72°。带内岩石挤压强烈,呈灰绿-淡绿色,原岩角闪石英正长岩结构构造遭受破坏,硅质小条带较发育,形成一系列糜棱岩、千糜岩、碎裂岩等;主要成分为石英60%以上,原生石英成碎斑,波状消光,大部分次生石英杂乱分布呈集合体交代绢云母和绿泥石;钾长石5%~10%,伊利石15%左右,绿泥石5~10%,绢云母和少量水云母。蚀变较强,个别地段碳酸盐细脉较发育,沿裂隙充填铅锌矿、褐铁矿,局部见孔雀石和细粒黄铜矿、黄铁矿,强硅化、绢云母化、绿泥石化。

St2蚀变带:伊利石化石英正长岩带,位于St1蚀变带南部,走向长约1300m,地表出露宽20m~55m,产状为335°~5°∠55°~65°。带内岩石挤压强烈,细网脉状碳酸盐和伊利石分布其中,局部见细粒黄铁矿和部分小团块状褐铁矿,蚀变有伊利石化、硅化、绿泥石化、褐铁矿化、磁铁矿化。

St3蚀变带:千糜岩带,位于St2蚀变带南部,受F1断裂控制,走向长约2400m,地表出露宽30m~65m,产状为325°~10°∠45°~62°。岩石灰白带绿色,片理化较明显,具鳞片变晶结构、交代结构,千枚状构造、眼球状构造,个别地段碳酸盐细脉较发育,绿泥石化、褐铁矿化、黄铁矿化,偶见铜蓝和孔雀石。

2.3 岩浆岩

区内岩浆活动强烈,地表出露大规模的港边杂岩体,岩体南部接触面倾向SSE,倾角50°,岩体北部接触面倾向NW,倾角70°,杂岩体由偏酸性端元的角闪石英正长岩(石英正长岩、角闪正长花岗岩)[10],基性端元辉长岩、闪长玢岩,继承性脉岩煌斑岩以及岩浆混合体二长闪长岩等组成。角闪石英正长岩为港边杂岩体的主体,占岩体总面积的50%~60%,是区内出露面积最大的岩体,岩体锆石SINMU-Pb法同位素结晶年龄822±4Ma[12],岩石呈灰肉红色,中-细粒等粒结构,块状构造,主要矿物成分有碱性长石、斜长石、石英和角闪石。碱性长石为微斜长石和条纹长石,两者均泥化;斜长石为更-中长石[13-14];石英呈它形,具波状消光,表明岩石曾受力作用的影响,具弱糜棱岩化,角闪石粒径较小,大多绿泥石化,属高钾钙碱性-钾玄质岩系,局部地段可见细网脉状铅锌矿。闪长玢岩,呈脉状产出,形成于杂岩体固结之后,出露面积较少,仅占杂岩体总面积的1%。二长闪长岩占杂岩体总面积15%,岩石呈灰黑色、墨绿色,粗粒结构,主要矿物成分为普通角闪石、斜长石、碱性长石、石英等,普通角闪石已被绿泥石等微粒矿物集合体取代[15],呈角闪石假象,次生矿物为绿泥石、绿帘石、方解石和绢云母等。此外,区内局部出露有辉绿岩、煌斑岩等脉岩,均属港边杂岩体完全固结后脉体期形成的脉岩,港边杂岩体Cu、Pb、Zn的分配量接近克拉克值。

2.4 地球化学特征

通过区内1:10000 Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、As原、次生晕综合异常图(图2)可知:

(1)Cu、Pb、Zn有明显的异常,Mo、Ag、As无异常;

(2)Cu异常要比Pb、Zn异常大得多,Cu、Pb、Zn异常出现的位置与构造蚀变带吻合,应为矿化挤压带所引起;

(3)Cu、Pb、Zn主异常基本重叠,其重叠地方为乌天湾和状元屛两处,从地表观察蚀变和矿化较好,状元屛的高铜异常区还发现了细脉状铜蓝、孔雀石。

2.5 地球物理特征

据抚州-上饶地区1:25000航磁异常成果(图3)显示,勘查区位于东乡-铅山断褶带波动磁场区北东侧的港边磁异常带内,该异常带内由数个场值-80nt~+160nt,南正北负、形态复杂的北东东向小异常组成,该异常特征表明,推测工作区北部深部有花岗岩侵入。

图3 勘查区航磁异常图

3 矿(化)体地质特征

3.1 矿(化)体地质特征

勘查区内共发现3条铜铅锌矿(化)体(编号:V1、V2、V3),具体特征如下:

(1)V1铜矿体

由钻孔CK001、CK002 深部控制的裂隙型隐伏铜矿,主要赋存于St3千糜岩带内,个别地段Cu品位为0.556%、0.342%,岩芯长分别为1.18m、1.08m,但地表矿化不强,属岩浆期后含矿热液活动的产物,具有热液蚀变和细脉浸染状矿化特征。

(2)V2铅锌矿(化)体

赋存于St1硅化千糜岩带内,走向延长约30m,地表出露宽为1m~3m,产状为335°~345°∠55°~65°,方铅矿、闪锌矿主要呈细(网)脉状分布。连续打块测试分析结果:Pb品位0.54%,Zn平均品位0.99%。

(3)V3铅锌矿(化)体

赋存于St1硅化千糜岩带内,走向延长约22m,地表出露宽为1m~2m,产状为340°∠58°,方铅矿、闪锌矿呈脉状分布。连续打块测试分析结果:Pb平均品位0.35%,Zn平均品位1.02%。

3.2 矿石特征

区内金属矿物简单,主要为方铅矿、闪锌矿、磁铁矿,次为黄铁矿、黄铜矿、蓝铜矿;脉石矿物主要为石英、绢云母、绿泥石。矿石构造主要为(网)脉状构造、块状构造,次为条带状构造[16]。

3.3 围岩蚀变

区内围岩蚀变较强,蚀变类型主要有硅化、绿泥石化、伊利石化、绢云母化、水云母化、碳酸盐化等,矿化主要有方铅矿化、闪锌矿化、黄铜矿化、镜铁矿化、黄铁矿化、褐铁矿化等;尤以硅化、绿泥石化与矿化关系较为密切[17]。

4 构造-岩浆活动浅析

中元古代至新元古代,华南洋关闭,扬子板块和华夏板块发生碰撞,壳-幔边界玄武质岩浆发生底侵,经分离结晶作用形成以长英质组成为主的岩体(港边杂岩体)[18],受后期构造挤压,形成大量NEE、NE向断裂、构造蚀变带;随着后期深部隐伏花岗岩体侵入与岩浆结晶分异,岩浆期后含矿热液沿构造应力薄弱地段、主次剪切面及岩性差异较大的界面充填、交代,在浅部形成细(网)脉状铅锌矿、中深部形成裂隙型铜矿,在岩体与碳酸盐接触带形成斑岩型(矽卡岩型)铜矿见图4。

图4 成矿模式示意图

5 找矿方向

通过对勘查区内地质、物化探异常特征及成矿地质条件初步研究,认识如下:

(1)在乌天湾—状元屏一带,硅化、绿泥石化、伊利石化发育的构造蚀变岩地段,是寻找与深部隐伏岩体有关的中-低温热液裂隙充填型铜铅锌矿[19-23]的有利空间。

(2)工作区北西部下二叠系马平组(P1m)深部,是寻找与隐伏岩体有关的矽卡岩型(斑岩型)铜矿的有利场所。

6 结论

(1)赋存于下二叠系马平组(P1m)中Cu、Pb、Zn等成矿元素高丰度地球化学场,构成最初矿源层,为深部形成矽卡岩型(斑岩型)铜矿提供充足的物质基础与成矿空间。

(2)区内构造较发育,为岩浆期后含矿热液主要的导矿控矿构造,矿体严格受硅化千糜岩带、千糜岩带控制,与地表Cu-Pb-Zn元素异常吻合性较好,属矿质异常。

(3)乌天湾-状元屏一带,充填于硅化千糜岩带、千糜岩带、角闪石英正长岩中细脉状、网脉状铅锌矿以及CK001、CK002两钻孔中深部地段发现的裂隙型铜矿,属岩浆期后含矿热液充填、交代的结果,矿化分带明显。

(4)据区内航磁测量成果显示,推测工作区北部深部有花岗岩侵入。